ОБЗОРЫ

В статье представлены данные об этиопатогенетических аспектах формирования эквинусной деформации стоп при детском церебральном параличе, а также рассмотрены вопросы диагностики и подходы к лечению данной патологии.

В данном обзоре описаны различные таксоны вирусов, которые чаще встречаются при некоторых вариантах урологической патологии. Проведен поиск исследовательских работ в информационных порталах Te Cochrane Database, MEDLINE/PubMed Database, eLIBRARY, ClinicalKey за период 2008-2018 гг. В результате отобраны наиболее актуальные и репрезентативные исследования, содержащие трактовку динамики мнений,указывающих на причастность вирусов к различным урологическим заболеваниям. В этиологии и патогенезе воспалительных заболеваний наиболее изучена бактериальная составляющая, а вирусный компонент, как правило, остается за рамками рутинного обследования пациентов, что стагнирует проведение адекватной терапии и профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний в урологии.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Цель: охарактеризовать эффективность нелфинавира и лопинавира/ритонавира в стартовых схемах антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированных пациентов детского возраста.

Материалы и методы: у 50 ВИЧинфицированных пациентов в возрасте 24-36 месяцев проводили терапию с использованием абакавира и ламивудина в сочетании с нелфинавиром (24 ребенка) или лопинавиром/ритонавиром (26 больных).

Результаты: применение обеих схем антиретровирусной терапии приводило к подавлению репликации ВИЧ, улучшению клинических и иммунологических показателей. Однако при лечении лопинавиром/ритонавиром выявлена более существенная положительная динамика вирусной нагрузки крови ВИЧ, иммунного статуса и клинической картины. С помощью математического моделирования доказана значимость назначения лопинавира/ритонавира в качестве независимого предиктора увеличения продолжительности эффективности антиретровирусной терапии. В качестве побочных эффектов лопинавира/ритонавира развились диспепсические симптомы.

Заключение: результаты проведенного исследования свидетельствуют высокой эффективности и безопасности использования лопинавира/ритонавира по сравнению с нелфинавиром у ВИЧ-инфицированных пациентов детского возраста.

Цель — выявить морфометрические закономерности показателей глубины зубных дуг верхней и нижней челюсти при мезокранном типе черепа.

Материал и методы. Исследованы морфометрические показатели глубины зубных дуг верхней и нижней челюстей. Работа выполнена на 144 препаратах черепов мезокранного типа людей обоего пола зрелого возраста с физиологической окклюзией зубов. Глубину зубной дуги измеряли от точки, расположенной на центре режущего края медиального резца до точки пересечения с линией, соединяющей дистальные поверхности коронок зубов на уровне клыков, первых премоляров, вторых премоляров, первых моляров, вторых моляров.

Результаты. Диапазон доверительных границ глубины зубных дуг верхней челюсти у мужчин на уровне клыков и премоляров превосходил аналогичные показатели у женщин. Диапазон доверительных границ глубины зубных дуг нижней челюсти у мужчин и у женщин на всех уровнях измерения был сходным.

Выводы. Выявлены показатели доверительных границ глубины вестибулярной и небной зубных дуг верхней и нижней челюстей. Новые данные, полученные в результате проведенного исследования, дополняют и расширяют сведение об изученных параметрах, как в теоретическом, так и клиническом аспектах.

Цель: оценка возможностей нормобарической гипоксической тренировки (НГТ) в протекции головного мозга человека от повреждающего воздействия дефицита кислорода.

Материалы и методы: обследовано 18 мужчин в возрасте 19-23 года, которым проведена НГТ — 15 процедур ежедневного 2-часового пребывания в гипоксической газовой среде (ГГС) с содержанием кислорода 15,0±0,5 % (ГГС-15). Перед началом НГТ (I этап), а также через 1-2 дня после ее окончания (II этап) проводились гипоксические пробы (нахождение в ГГС-15), перед началом и во время которых у испытуемых регистрировали электроэнцефалограмму (ЭЭГ) и оценивали умственную работоспособность (тест «Маршрут»).

Результаты: при проведении первой гипоксической пробы у испытуемых отмечено снижение индекса альфа-ритма (в среднем, на 10-15 %, р=0,013) и его амплитуды (на 10-12 %, р=0,044), по сравнению с обычными условиями внешней среды. Параллельно возрастала доля низкоамплитудных медленных волн (р=0,019). Интегральный показатель теста «Маршрут» во время пребывания испытуемых в ГГС-15 снижался, в среднем, на 18 %, по сравнению с обычными условиями (p<0,001). Полученные данные свидетельствовали о негативном влиянии пребывания в ГГС-15 на функционирование высших отделов головного мозга. После проведения НГТ у всех испытуемых было выявлено значительное снижение негативных реакций спонтанной ЭЭГ на гипоксию: при повторной пробе индекс альфа-ритма и его амплитуда достоверно не изменялись (по сравнению с дыханием воздухом), признаки избыточной медленноволновой активности отсутствовали. Снижение интегрального показателя умственной работоспособности при пребывании в ГГС-15 составило, в среднем, лишь 6 %.

Заключение: НГТ в разработанном режиме является эффективным средством протекции головного мозга от повреждающего действия дефицита кислорода и может быть использована в системе физиологической подготовки специалистов к выполнению задач деятельности в условиях пониженного парциального давления кислорода в окружающей среде.

Цель: Изучение частоты повреждения элементами кава-фильтров(КФ) современных конструкций стенки нижней полой вены (НПВ) и пенетрации в окружающие органы и ткани, выявляемых в ходе выполнения открытых оперативных вмешательств по поводу различных осложнений, обусловленных наличием фильтрующего устройства, в позднем постимплантационном периоде.

Материал и методы: В исследование включены31 больной разных возрастных групп, оперированные за период с 2008 по 2017 гг. по поводу поздних осложнений имплантации КФ.

Результаты: Пенетрацию элементов конструкции КФ за пределы НПВ выявили у 20 больных (64,5%), причём у 9 из них – в окружающие органы и магистральные сосуды. Возраст данной группы пациентов был от 20 до 58 лет. Длительность нахождения фильтрующего устройства в НПВ составляла от одного месяца до 18 лет (Ме – 14,5 мес.).В 95% наблюдений это были КФ конических моделей и в паракавальное пространство пенетрировали их «ножки». У 5 пациентов элементы фильтрующего устройства проникали в 12-перстную кишку, у 2-х – в гонадные вены, и по одному наблюдению – в стенку аорты и в ткань печени.

Выводы: Повреждение стенки НПВ элементами конструкции КФ и пенетрация их в окружающие органы и ткани в отдалённом постимплантационном периоде является распространённым осложнением, в преобладающей доле наблюдений обусловленным имплантацией КФ конической конструкции.

Цель: определить влияние исходной коморбидной отягощенности у больных метастатическим раком толстой кишки (РТК) и резектабельными метастазами в печени на развитие послеоперационных осложнений в зависимости от использования лапароскопических или стандартных открытых операций.

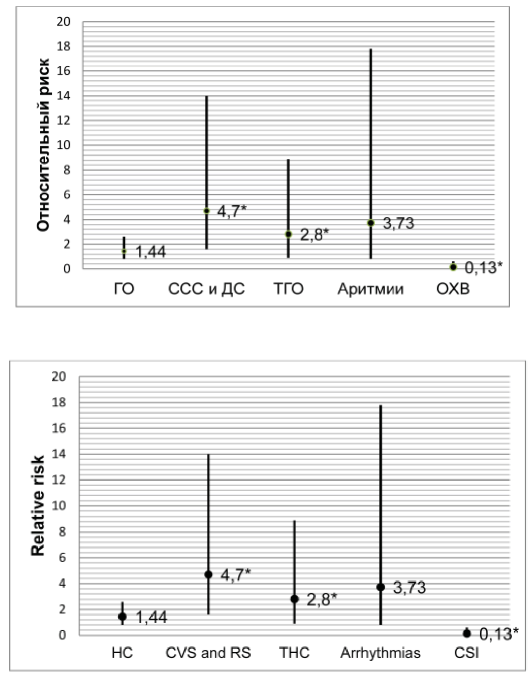

Материалы и методы: в исследование были включены 311 пациентов с верифицированным метастатическим РТК Т3-4N1-2М1 и резектабельными метастазами в печени. В зависимости от организации хирургического лечения пациенты были разделены на две группы. В основной группе (n=161) осуществляли лапароскопические оперативные вмешательства, в контрольную группу (n=150) были включены больные с той же патологией, перенесшие традиционные открытые операции. Коморбидную отягощенность оценивали по индексу коморбидности Чарльсона, риску сердечно-сосудистых осложнений по Гольдману, скорректированному индексу Lee. Влияние коморбидности на послеоперационные осложнения изучали по методу построения таблиц сопряженности.

Результаты: у больных метастатическим РТК при IV классе риска сердечно-сосудистых осложнений по Гольдману и высоком сердечно-сосудистом риске по индексу Lee открытые хирургические вмешательства имели преимущество перед лапароскопическими ввиду ограничения риска развития жизнеугрожающей сердечно-легочной патологии. При I-III классе риска сердечно-сосудистых осложнений по Гольдману и низком, а также промежуточном сердечно-сосудистом риске по Lee проведение лапароскопических операций не сопровождалось усилением риска послеоперационных сердечно-сосудистых осложнений. Кроме традиционных преимуществ по малой травматичности, наблюдалось снижение осложнений, связанных с удалением онкологического препарата, а также инфекционных раневых осложнений в месте оперативного вмешательства.

Заключение: при решении вопроса о целесообразности проведения лапароскопических вмешательств у больных метастатическим РТК и резектабельными метастазами в печени необходимо до операции оценить коморбидную отягощенность по индексу Гольдмана и Lee.

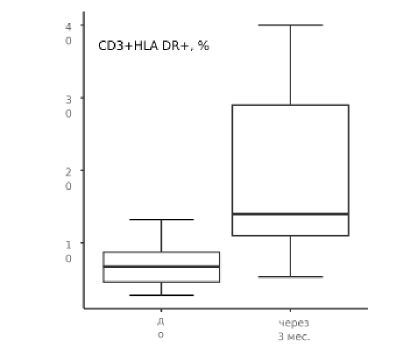

Цель: оценка эффективности применения Полимурамила в комплексной с ВВИГ терапии пациентов с ОВИН и Х-АГГ с недостаточной эффективностью заместительной терапии.

Материалы и методы: под наблюдением находилось 10 пациентов с недостаточной эффективностью заместительной терапии ВВИГ, получающие комплексную терапию ВВИГ и иммуномодулятор Полимурамил в дозе 200 мкг / 0,5 мл № 5 внутримышечно через день. С помощью проточной цитофлюориметрии до начала лечения, сразу после и через 3 месяца оценивали поверхностные и внутриклеточные маркеры клеток врожденного и приобретенного иммунного ответа, содержание сывороточных иммуноглобулинов класса А, M, G– в реакции радиальной иммунодиффузии в геле по Манчини, кислородзависимую метаболическую активность нейтрофилов в НСТ-тесте и проводили сравнительный анализ полученных данных.

Результаты и выводы: показано, что у пациентов с генетически опосредованным дефектом гуморального звена на фоне комплексной терапии с применением Полимурамила регистрируется активация врожденного и адаптивного иммунитета, что подтверждается, помимо лабораторных показателей, снижением частоты обострений хронических воспалительных заболеваний.Цель: улучшить результаты лечения больных острым аппендицитом. Представлены результаты хирургического лечения 360 больных острым аппендицитом.

Материалы и методы: в прогнозировании развития внутрибрюшных спаек у пациентов после аппендэктомии и эффективности проводимой противоспаечной терапии в послеоперационном периоде использовали клинические, лабораторные (фенотипические признаки синдрома дисплазии соединительной ткани, активность фермента N-ацетилтрансферазы, тест-система на основе сорбентов с магнитными свойствами с иммобилизированным гранулированным антигеном из спаечной ткани), инструментальные методы исследования. В первую группу вошли 120 (50 %) больных, которым выполнена стандартная аппендэктомия. При выполнении классической аппендэктомии из лапаротомного доступа 120 пациентом с острым аппендицитом (вторая группа) применяли элементы «Fast-Track» хирургии. Третью группу составили 120 больных, у которых выполнялась лапароскопическая аппендэктомия.

Результаты: всем больным с диагностированным в послеоперационном периоде спаечным процессом на ранних стадиях его развития проводилась противоспаечная терапия. Тест-система на основе магноиммуносорбента с иммобилизированным антигенным комплексом из спаечной ткани позволяет диагностировать развитие внутрибрюшных спаек после аппенэктомии на ранних сроках послеоперационного периода Наименьшее количество ранних послеоперационных осложнений наблюдается при мультимодальном подходе в лечении острого аппендицита.

Вывод: применение принципов «Fast-Track» хирургии позволило снизить развитие внутрибрюшных сращений после операции по сравнению с традиционной аппендэктомией на 6,6 %, а лапароскопической — на 2,8 %.

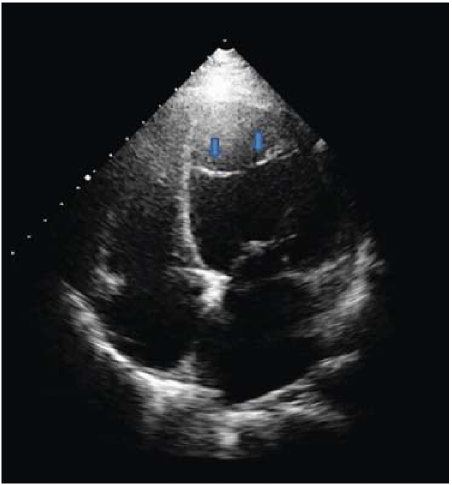

Цель исследования: изучить частоту встречаемости заболеваний сердечно-сосудистой системы в ходе диспансеризации детского населения, с целью раннего распознавания различных патологических состояний, в том числе структурной аномалии сердца и крупных сосудов.

Материалы и методы исследования: всего обследовано 260 детей в возрасте от 6 до 14 лет, 118 девочек (45,3%) и 142 мальчика (54,6%). Скрининговое исследование выполняли в парастернальной, апикальной и субкостальной позициях. Время исследования занимало от 7 до 20 минут.

По результатам нашего исследования из 260 детей, проходивших диспансеризацию структурная аномалия сердца была выявлена у 56 пациентов (21,5 % от всех проведенных исследований).

Выводы: диспансеризация детского населения имеет колоссальное медико-социальное значение не только в России, но и во всем мире. Эхокардиографический скрининг детей дошкольного возраста необходим для своевременного выявления сердечно-сосудистой патологии, особенно протекающей бессимптомно.

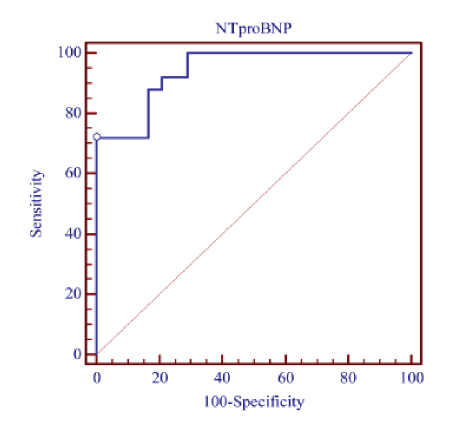

Цель. Определить пороговый уровень натрийуретического пептида для оптимизации диагностики сердечной недостаточности у коморбидных больных с тиреотоксикозом, оценить динамику показателя на фоне терапии.

Материалы и методы. 111 пациентов в возрасте 58,3±5,6 лет, распределены в 4 группы: основная – 25 пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и тиреотоксикозом; 1-я группа сравнения - 30 пациентов с ИБС и ХСН, без тиреотоксикоза; 2-я группа – 30 пациентов с тиреотоксикозом без ИБС, 3-я группа - 26 пациента с тиреотоксикозом и ИБС, без признаков ХСН. Оценивали функцию щитовидной железы, уровень NT-proBNP исходно и через 6 месяцев лечения тиреотоксикоза, ИБС и ХСН. С помощью ROC-анализа рассчитали пороговый уровень NT-proBNP для диагностики ХСН у коморбидных пациентов.

Результаты. У пациентов всех групп определялась повышенная концентрация NT-proBNP (более 125 пг/мл), во 2-й группе составила - 225,5 (180,1; 376,1) пг/мл. Значения NT-proBNP у пациентов 1-й и 3-й групп достоверно не отличались. Наиболее высокий уровень NT-proBNP определялся в основной группе - 712,1 (434,3; 893,9) пг/мл. Рассчитали cut-off маркера для скрининга ХСН у пациентов с ИБС и тиреотоксикозом - 556,4 пг/мл (чувствительность - 72%, специфичность - 100%, точность - 87,2% (р<0,001)). Через 6 месяцев лечения уровень NT-proBNP во 2-й группе сравнения уменьшился на 74% (р<0,0001), достиг нормального значения (64,6 (42,2;76,3)), в основной группе снизился на 43% и составил 406,7 (309,1; 498,6) пг/мл.

Выводы. У пациентов всех групп выявлена повышенная концентрация NT-proBNP, наиболее высокая - в группе пациентов с ХСН на фоне ИБС и тиреотоксикоза. Определен новый пороговый уровень NT-proBNP – 556,4 пг/мл, позволяющий диагностировать ХСН у пациентов с сочетанием ИБС и тиреотоксикоза.

Цель: изучить инфицированность бактериями Нelicobacter pylori взрослого и детского населения Ростовской и Астраханской области, определить частоту встречаемости факторов патогенности H. pylori у разных возрастных групп населения.

Материалы и методы: обследованы 118 взрослых и 112 детей. Наличие ДНК H. pylori и факторов патогенности CagA и VacA в биопсийном материале слизистой оболочки антрального отдела желудка определяли методом полимеразной цепной реакции.

Результаты: для детской популяции характерен значимо меньший процент H. pylori–позитивных пациентов, Превалирующим генотипом H.pylori в детской популяции является авирулентный генотип Vac s2m2 (60 %) (χ2: p <0,005). Для взрослого населения Ростовской области генотип CagA+VacA s1VacA m1 является маркером язвенной болезни.

Заключение: проведенные исследования позволили установить различия в инфицированности населения бактериями H. pylori и частоте распространения вирулентных генотипов в зависимости от региона, возраста и тяжести патологии.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

ISSN 2618-7876 (Online)