Перейти к:

Влияние коморбидной патологии на эффективность лапароскопических операций при хирургическом лечении больных с метастатическим раком толстой кишки

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2018-9-4-49-56

Аннотация

Цель: определить влияние исходной коморбидной отягощенности у больных метастатическим раком толстой кишки (РТК) и резектабельными метастазами в печени на развитие послеоперационных осложнений в зависимости от использования лапароскопических или стандартных открытых операций.

Материалы и методы: в исследование были включены 311 пациентов с верифицированным метастатическим РТК Т3-4N1-2М1 и резектабельными метастазами в печени. В зависимости от организации хирургического лечения пациенты были разделены на две группы. В основной группе (n=161) осуществляли лапароскопические оперативные вмешательства, в контрольную группу (n=150) были включены больные с той же патологией, перенесшие традиционные открытые операции. Коморбидную отягощенность оценивали по индексу коморбидности Чарльсона, риску сердечно-сосудистых осложнений по Гольдману, скорректированному индексу Lee. Влияние коморбидности на послеоперационные осложнения изучали по методу построения таблиц сопряженности.

Результаты: у больных метастатическим РТК при IV классе риска сердечно-сосудистых осложнений по Гольдману и высоком сердечно-сосудистом риске по индексу Lee открытые хирургические вмешательства имели преимущество перед лапароскопическими ввиду ограничения риска развития жизнеугрожающей сердечно-легочной патологии. При I-III классе риска сердечно-сосудистых осложнений по Гольдману и низком, а также промежуточном сердечно-сосудистом риске по Lee проведение лапароскопических операций не сопровождалось усилением риска послеоперационных сердечно-сосудистых осложнений. Кроме традиционных преимуществ по малой травматичности, наблюдалось снижение осложнений, связанных с удалением онкологического препарата, а также инфекционных раневых осложнений в месте оперативного вмешательства.

Заключение: при решении вопроса о целесообразности проведения лапароскопических вмешательств у больных метастатическим РТК и резектабельными метастазами в печени необходимо до операции оценить коморбидную отягощенность по индексу Гольдмана и Lee.

Ключевые слова

Для цитирования:

Колесников В.Е., Бурцев Д.В. Влияние коморбидной патологии на эффективность лапароскопических операций при хирургическом лечении больных с метастатическим раком толстой кишки. Медицинский вестник Юга России. 2018;9(4):49-56. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2018-9-4-49-56

For citation:

Kolesnikov V.E., Burcev D.V. Influence of comorbide pathology on the efficiency of laparoscopic operations in surgical treatment of patients with metastatic colorectal cancer. Medical Herald of the South of Russia. 2018;9(4):49-56. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2018-9-4-49-56

Введение

В последние годы давно сложившаяся тенденция роста заболеваемости раком толстой кишки (РТК) по скорости ежегодного прироста пациентов со злокачественными новообразованиями толстой кишки во всем мире не изменяется. Ежегодная заболеваемость РТК в России составляет свыше 50 тыс. человек. В структуре смертности от онкологических заболеваний в Российской Федерации РТК занимает второе место [1].

При хирургическом лечении РТК лапароскопические операции имеют ряд преимуществ перед открытыми операциями не только в более быстрой реабилитации пациентов из-за малой травматичности, но и в возможности, а также тщательности диссекции и гемостаза в труднодоступных отделах живота [1][3][4]. Лапароскопические операции, в отличие от открытых хирургических вмешательств, имеют преимущества, состоящие в ограниченной выраженности болевого послеоперационного синдрома, геморрагических осложнений, сокращении времени социальной и физической реабилитации пациента, длительности пребывания пациентов в больнице [5]. Техническое совершенствование оборудования и хирургических инструментов для лапароскопических операций, видеотехнического сопровождения значительно упрочили место эндоскопических миниинвазивных вмешательств при хирургическом лечении РТК [2]. Однако при лапароскопических операциях существуют и отрицательные моменты, обусловленные наложением пневмоперитонеума, что сопровождается возможностью развития сердечно-сосудистых и дыхательных осложнений и других отклонений жизненно важных функциональных систем организма [6]. Наличие у больных сопутствующих заболеваний являются отягощающим обстоятельством исхода лапароскопического хирургического вмешательства. Так, у пациентов при хирургических вмешательствах на толстой кишке при отсутствии ИБС частота сердечно-сосудистых осложнений в ранний послеоперационный период составляла менее 1 %, а при наличии ИБС — 20-40 % ввиду развития периоперационного ограничения коронарного кровотока и ишемии миокарда [7]. У пациентов при инфаркте миокарда на госпитальном этапе послеоперационного периода летальный исход развивался в 30-50 % с последующим снижением выживаемости пациентов в отдаленном периоде [7].

Целью исследования — определить влияние исходной коморбидной отягощенности у больных метастатическим

РТК и резектабельными метастазами в печени на развитие послеоперационных осложнений в зависимости от использования лапароскопических или стандартных открытых операций.

Материал и методы

В исследование были включены 311 пациентов с верифицированным метастатическим раком толстой кишки (РТК) Т3-4N1-2М1 ; и резектабельными метастазами в печени. В зависимости от организации хирургического лечения пациенты были разделены на две группы. В основной группе (n=161) осуществляли лапароскопические оперативные вмешательства, в контрольную группу (n=150) были включены больные с той же патологией, перенесшие традиционные открытые операции. После операции предпринимали химиотерапевтическое воздействие. Первичная опухоль локализовалась в основной группе: в прямой кишке — у 72 (44,7 %), в сигмовидной кишке — у 35 (21,7 %), в правой половине ободочной кишки — у 27 (16,8 %), в левой половине ободочной кишки — у 18 (11,1 %), в поперечно-ободочной кишке — у 9 (5,6 %) больных. В контрольной группе локализация первичной злокачественной опухоли была следующей: в прямой кишке — у 68 (45,3 %), в сигмовидной кишке — у 33 (22 %), в правой половине ободочной кишки — у 28 (18,7 %), в левой половине ободочной кишки — у 21 (14 %) больного.

По объему вмешательства выполняли радикальные операции (удаление первичного опухолевого очага и всех отдаленных метастазов), паллиативные, включающие частичную опухолевую редукцию (удаление первичного опухолевого очага и части отдаленных метастазов) и симптоматические операции (обходные анастомозы, стомы). Радикальные операции у больных метастатическим РТК многие авторы относят к циторедуктивным в полном объеме (R0), подчеркивая системность поражения и отсутствия возможности радикального освобождения организма от опухоли.

В основной группе наблюдали 72 мужчины (44,7 %) и 89 женщин (55,3 %), всего — 161 человек. В контрольной группе мужчин было 68 (45,3 %), 82 женщины (54,7 %), всего — 150 человек. Возраст больных в основной группе составил 46-74 лет (в среднем, 66,5±1,9 лет). В контрольной группе возраст пациентов составил 48-75 лет (в среднем, 67,2±1,7 год). Различия по полу и возрасту между двумя группами отсутствовали.

Для объективизации влияния коморбидности на прогноз и развитие послеоперационных осложнений у больных основной и контрольной групп рассчитывали индекс коморбидности Чарльсона, оценивали риск сердечно-сосудистых осложнений по Гольдману, сердечно-сосудистый риск по скорректированному индексу Lee [8].

При расчете индекса Чарльсона проводили ранжирование возраста и наличия сопутствующих заболеваний по специальной бальной системе. При этом, после сорокалетнего рубежа каждые 10 лет жизни прибавляли пациенту 1 балл. Далее баллы суммировались. Индекс Чарльсона до 3 баллов соответствовал низкому риску госпитальных послеоперационных осложнений, сумма баллов от 3 до 6 — умеренному, от 7 до 9 баллов—высокому и более 9 баллов — очень высокому риску.

На первом этапе оценки индекса Гольдмана у пациентов по шкале ранжировали возраст, анамнестические особенности, характеристики объективного статуса, заключение ЭКГ, тип оперативного вмешательства. Далее баллы суммировали и формировали заключение о степени риска: I класс риска (0-5 баллов) соответствовал вероятности осложнений 1-7 %, II класс риска (6-12 баллов) — 7-11 %, III класс риска (13-25 баллов) — 14-38%, IV (более 25 баллов) — 30-100 %.

Таблица/ Table 1.

Частота послеоперационных осложнений у больных основной и контрольной групп

The frequency of postoperative complications in patients of the main and control groups

Показ атель/Index | Основная группа/ Core group (n=161) | Контрольная группа/ Control group (n=150) | р | ||

|---|---|---|---|---|---|

Абс./Abs. | % | Абс./Abs. | % | ||

Госпитальные осложнения/ Hospital complications | 34 | 21,1 | 22 | 14,7 | 0,14 |

Осложнения, связанные с сердечнососудистой и дыхательной системой/ Complications associated with the cardiovascular and respiratory system | 20 | 12,4 | 4 | 2,7 | 0,001 |

Тромбогеморрагические осложнения/ Thrombohemorrhagic complications | 12 | 7,5 | 4 | 2,7 | 0,05 |

Осложнения, связанные с удалением онкологического препарата/ Complications associated with the removal of an oncologic drug | 2 | 1,2 | 14 | 9,3 | 0,001 |

Инфекционные раневые осложнения в месте вмешательства/ Infectious wound complications at the site of the intervention | 1 | 0,6 | 7 | 4,7 | 0,02 |

Методика расчета индекса коморбидности Lee заключалась в оценке наличия или отсутствия 6 параметров: хирургической операции высокого риска, ишемических изменений миокарда, хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни мозга и других церебро-васкулярных заболеваний, сахарного диабета 1 типа, повышения креатинина сыворотки крови более 2,0 мг/дл. После суммирования баллов оценивали степень риска как очень низкую при 0 баллов (вероятность осложнений 0,4%). 1 балл соответствовал низкой степени риска и вероятности осложнений 0,9%, 2 балла - промежуточной степени риска и вероятности осложнений 6,6% и 3 балла и более - высокой степени риска с вероятностью осложнений 11%.

Изучение сопряжения признаков между собой проводили методом построения таблиц сопряженности с расчетом коэффициента взаимной сопряженности Пирсона χ2 с непараметрической поправкой Мантеля-Хэнзеля (M-L Chi-square) на правдоподобие. Оценку статистической значимости сопряжения и выраженность влияния предикторов на признак анализировали по коэффициенту взаимной сопряженности Крамера-Чупрова, нормированному значению коэффициента Пирсона. При статистическом анализе использовали программу Statistica 12 (StatSoft, США).

Результаты

Частота послеоперационных осложнений у больных основной и контрольной групп отражена в табл. 1.

Общее число послеоперационных осложнений в основной группе составило 34 (21,1 %), а в контрольной группе — 22 (14,7 %), что статистически значимо не отличалось между группами (p>0,05). В основной группе, по сравнению с контрольной группой, число осложнений, связанные с патологией сердечно-сосудистой системы (ССС) и дыхательной системы (12,54 % против 2,7 %, р=0,001) и тромбогеморрагических осложнений (7,5 % против 2,7 %, р=0,05), было выше. Частота осложнений, связанных с удалением онкологического препарата, а также инфекционные раневые осложнения в месте вмешательства были, напротив, выше в контрольной группе.

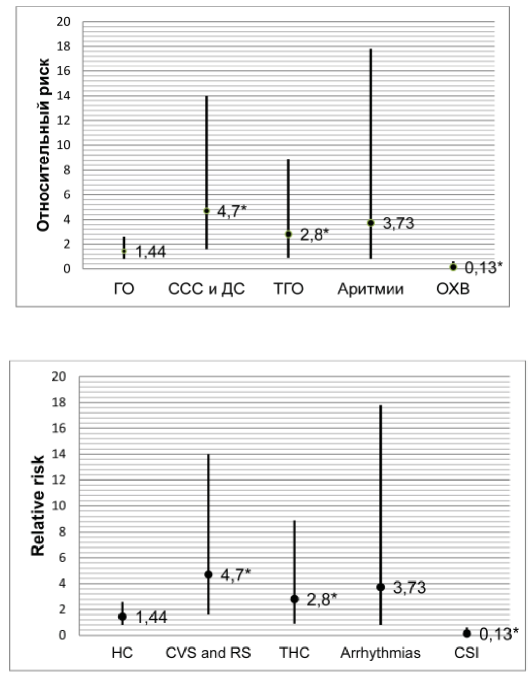

Благодаря методам доказательной медицины было доказано, что у больных метастатическим РТК при выполнении лапароскопических операций в основной группе по сравнению с традиционными открытыми операциями в контрольной группе относительный риск (ОР) осложнений, связанных с патологией ССС и дыхательной системы (ОР=4,7, р=0,001), тромбогеморрагических осложнений (ОР=2,8, р=0,05), аритмий (ОР=3,73, р=0,07) был высоким, а осложнений, связанных с раной после хирургического вмешательства, - низким (ОР=0,13, р=0,001) (рис.1). Риск осложнений, связанных с патологией сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы, после выполнения лапароскопических операций имел наиболее высокое значение (рис. 1).

Рисунок 1. Относительный риск и диапазон доверительного интервала госпитальных осложнений (ГО), осложнений, связанные с сердечно-сосудистой и дыхательной системой (ССС и ДС), тромбогеморрагических осложнений (ТГО), аритмических осложнений (Аритмии), осложнений, связанных с хирургическим вмешательством (ОХВ) у больных основной группы по отношению с контрольной группой. * — достоверное повышение риска при p<0,05.

Figure 1. Relative risk and range of the confidential interval of hospital complications (HC), complications associated with the cardiovascular and respiratory system (CVS and RS), thrombohemorrhagic complications (THC), arrhythmic complications (Arrhythmias), complications associated with surgical intervention (CSI) in patients of the main group with respect to the control group. * — significant increase in risk with p<0,05.

На развитие послеоперационных осложнений, связанных с патологией сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы, после лапароскопических операций у больных основной группы, может влиять не только наличие карбоксиперитонеума, но и сопутствующая патология. В связи с этим обстоятельством, у пациентов основной и контрольной групп в дооперационный период оценивали коморбидную отягощенность.

По индексу Чарльсона в основной и контрольной группах чаще встречалась коморбидная отягощенность умеренной и высокой степени (табл. 2). В основной группе коморбидная отягощенность умеренной степени наблюдалась в 46 %, а высокой степени — в 31,7 %.

Таблица/ Table 2

Оценка коморбидной отягощенности у больных основной и контрольной групп по индексу коморбидности Чарльсона

The estimation of comorbid complication in patients of the main and control groups according to the Charlins comorbidity index

Степень риска/ Degree of risk | Баллы/ Points | Основная группа/ Core group (n=161) | Контрольная группа/ Control group (n=150) | р | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

Абс./Abs. | % | Абс./Abs. | % | |||

Низкий/ Low | 0-2 | 23 | 14,3 | 14 | 9,3 | >0,05 |

Умеренный/ Moderate | 3-6 | 74 | 46,0 | 58 | 38,7 | >0,05 |

Высокий/ Tall | 7-9 | 51 | 31,7 | 59 | 39,3 | >0,05 |

Очень высокий/ Very tall | >9 | 13 | 8,0 | 19 | 12,7 | >0,05 |

В контрольной группе умеренная степень выраженности коморбидной патологии имела место в 38,7 %, а высокая — в 39,3 %. Достоверных межгрупповых различий по коморбидной отягощенности между группами не наблюдалось (p>0,05).

Структура риска сердечно-сосудистых осложнений по Гольдману у больных основной и контрольной групп представлена в табл. 3.

Таблица/ Table 3

Оценка риска сердечно-сосудистых осложнений по Гольдману и Lee у больных основной и контрольной групп

Assessment of the risk of cardiovascular complications according to Goldman and Lee in patients with the main and control groups

Степень риска/ Degree of risk | Баллы/ Points | Вероятность осложнений/ Probability of complications, % | Основная группа/ Core group (n=161) | Контрольная группа/ Control group (n=150) | p | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

Абс./ Abs. | % | Абс./ Abs. | % | ||||

Оценка риска по Гольдману/ Risk assessment by Goldman | |||||||

I класс/ I class | 0-5 | 1-7 | 21 | 13,0 | 10 | 6,7 | >0,05 |

II класс/II class | 6-12 | 7-11 | 42 | 26,1 | 13 | 8,7 | <0,001 |

III класс/ III class | 13-25 | 14-38 | 48 | 29,8 | 53 | 35,3 | >0,05 |

IV класс/ IV class | >25 | 30-100 | 50 | 31,1 | 74 | 49,3 | =0,001 |

Оценка риска по Lee/ Risk assessment by Lee | |||||||

Очень низкий/ Very low | 0 | 0,4 | - | - | - | - | - |

Низкий/ Low | 1 | 0,9 | 23 | 14,3 | 14 | 9,3 | >0,05 |

Промежуточный/ Moderate | 2 | 6,6 | 58 | 36,0 | 42 | 28,0 | >0,05 |

Высокий/ Tail | >3 | 11 | 80 | 49,7 | 94 | 62,7 | =0,02 |

У пациентов основной и контрольной групп при оценке риска сердечно-сосудистых осложнений по Гольдману чаще встречался IV класс степени риска с вероятностью осложнений 30-100 %. В контрольной группе частота IV класса степени риска была выше, что можно объяснить тем, что пациентам с аритмиями, выраженными нарушениями сократительной деятельности сердца чаще выполняли открытые операции. Высокой была частота и III класса степени риска: 29,8 % в основной группе и 35,3% — в контрольной. II класс степени риска осложнений по Гольдману достоверно чаще имел место в основной группе (26,1 % против 8,7 %, р<0,001).

При анализе сердечно-сосудистого риска по скорректированному индексу Lee высокий сердечно-сосудистый риск у пациентов основной (49,7 %) и контрольной (62,7 %) групп встречался чаще других. Промежуточный риск наблюдался в 36 % и 28 %, низкий — в 14,3 % и 9,3 % соответственно для больных с лапароскопическим и открытым хирургическим вмешательством.

Результаты анализа сопряжения между развитием послеоперационных осложнений и исходной коморбидной отягощенностью у больных метастатическим даны в табл. 4.

Таблица/ Table 4

Сопряжение между послеоперационными сердечно-сосудистыми осложнениями и исходным классом риска сердечно-сосудистых осложнений по Гольдману в основной и контрольной группах

The conjugation between postoperative cardiovascular complications and the initial class of risk of cardiovascular complications according to Goldman in the main and control groups

Степень риска/ Degree of risk | Основная группа/ Core group (n=161) | Контрольная группа/ Control group (n=150) | ||

|---|---|---|---|---|

Сердечно-сосудистые осложнения/ Cardiovascular complications | Сердечно-сосудистые осложнения/ Cardiovascular complications | |||

Есть/There | Нет/No | Есть/There | Нет/No | |

I класс/ I class | 0 | 21 (15 %) | 0 | 10 (7 %) |

II класс/ II class | 1 (5 %) | 41 (29 %) | 1 (25 %) | 12 (8 %) |

III класс/ III class | 5 (25 %) | 43 (30 %) | 1 (25 %) | 52 (36 %) |

IV класс/ IV class | 14 (70 %) | 36 (26 %) | 2 (50 %) | 72 (49 %) |

Итого/ Total | 20 (100 %) | 141 (100 %) | 4 (100 %) | 146 (100 %) |

р (χ2) | р=0,0004 (χ2=18,2) | р=0,64 (χ2=1,7) | ||

Коэффициент Крамера-Чупрова/ Coefficient Cramer-Chuprova | 0,42 | 0,10 | ||

У больных основной группы связь между развитием послеоперационных сердечно-сосудистых осложнений и исходным классом риска сердечно-сосудистых осложнений по Гольдману была статистически значимой (р=0,0004). У пациентов основной группы сердечно-сосудистые осложнения развивались чаще при высоком исходном классе риска сердечно-сосудистых осложнений. Коэффициент сопряжения Крамера-Чупрова (=0,42) отражал умеренную связь между признаками. У больных контрольной группы связь между развитием послеоперационных сердечно-сосудистых осложнений и исходным классом риска сердечно-сосудистых осложнений отсутствовала (табл. 4). Распределение больных с различным классом риска сердечно-сосудистых осложнений с учетом наличия или отсутствия послеоперационных сердечно-сосудистых осложнений было сходным (р=0,64), коэффициент сопряжения был низким (=0,10).

Сходная закономерность была выявлена при использовании для оценки сердечно-сосудистого риска по индексу Lee (табл. 5).

Таблица/ Table 5

Сопряжение между послеоперационными сердечно-сосудистыми осложнениями и исходным сердечнососудистым риском по Lee в основной и контрольной группах

Conjugation between postoperative cardiovascular complications and baseline cardiovascular risk in Lee in the main and control groups

Степень риска/ Degree of risk | Основная группа/ Core group (n=161) | Контрольная группа/ Control group (n=150) | ||

|---|---|---|---|---|

Сердечно-сосудистые осложнения/ Cardiovascular complications | Сердечно-сосудистые осложнения/ Cardiovascular complications | |||

Есть/There | Нет/No | Есть/ There | Нет/No | |

Низкий/ Low | 0 | 23 (16 %) | 0 | 14 (10 %) |

Умеренный/ Moderate | 4 (20 %) | 54 (38 %) | 2 (50 %) | 40 (27 %) |

Высокий/ Tall | 16 (80 %) | 64 (45 %) | 2 (50 %) | 92 (63 %) |

Итого/ Total | 20 (100 %) | 141 (100 %) | 4 (100 %) | 146 (100 %) |

р (χ2) | р=0,01 (χ2=9,1) | р=0,55 (χ2=1,2) | ||

Коэффициент Крамера-Чупрова/ Coefficient Cramer-Chuprova | 0,33 | 0,09 | ||

У больных РТК при лапароскопических операциях сердечно-сосудистые осложнения развивались чаще у пациентов с высоким исходным риском сердечно-сосудистых осложнений по Lee (80 % против 45 %) (р=0,01). Среди пациентов основной группы, у которых развились послеоперационные сердечно-сосудистые осложнения, низкий риск не встречался, а промежуточный риск наблюдался у 20 % больных. У больных контрольной группы связь между развитием послеоперационных сердечно-сосудистых осложнений и исходным риском сердечно-сосудистых осложнений по Lee отсутствовала Сопряжение между развитием всех послеоперационных госпитальных осложнений и исходным риском коморбидной отягощенности как в основной, так и в контрольной группах было статистически значимым (p<0,05). У пациентов двух групп с повышением ко- морбидной отягощенности увеличивалась вероятность развития госпитальных осложнений. Однако в основной группе сила сопряжения была выше. Так, соответствующий коэффициент сопряжения в основной группе составил 0,61 (р<0,0001), а в контрольной группе 0,35 (р=0,001).

Таким образом, при определении хирургической тактики в отношении больных РТК с отдаленными метастазами ввиду возможного развития сердечно-сосудистых осложнений при лапароскопических операциях в послеоперационный период в план дооперационного клинического обследования необходимо включать оценку коморбидной отягощенности специальными методами. Комплексный подход к оценке исходной коморбидной отягощенности практически значим для хирурга при разработке алгоритма выбора хирургической тактики при лечении больных метастатическим РТК. При IV классе риска сердечно-сосудистых осложнений по Гольдману и высоком сердечнососудистом риске по скорректированному индексу Lee лапароскопические операции у больных метастатическим РТК не показаны ввиду высокой вероятности развития послеоперационных сердечно-сосудистых осложнений.

Обсуждение

При лапароскопических вмешательствах на толстой кишке отрицательные последствия наложения карбоксиперитонеума ввиду поступления углекислого газа в кровоток связаны со сдвигами газового состава крови на фоне повышения давления в брюшной полости. Повышение внутрибрюшного давления ведет к механическому воздействию на сосуды забрюшинного пространства, нарушению не только системного, но и органного кровотока, давлению на диафрагму [6]. При лапароскопических операциях за счет нагнетания давления происходит воздействие на париетальный и висцеральный листок брюшины, компрессия органов брюшной и грудной полости. Проблеме внутрибрюшной гипертензии при выполнении лапароскопических вмешательств в настоящее время уделяется пристальное внимание. В норме давление в брюшной полости варьирует от 0 до 5 мм рт. ст. При неосложненных абдоминальных операциях в условиях карбоксиперито- неума внутрибрюшное давление может повышаться до 15 мм рт. ст. Между тем, сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность и другие ограничения в функционировании органов и систем могут развиться даже при умеренном повышении давления брюшной полости до 10 мм рт. ст. [6].

Послеоперационные осложнения сердечно-сосудистой и дыхательной систем в условиях лапароскопических вмешательств в брюшной полости могут развиться вследствие таких причин, как снижение венозного возврата к сердцу, повышение среднего системного артериального давления и периферического сопротивления току крови, уменьшение ударного выброса сердца и сердечного индекса, снижение остаточной емкости легких ввиду их сдавления при подъеме диафрагмы, увеличения дыхательного мертвого пространства с исходом в гиперкапнию [7]. В конечном итоге могут развиться дыхательная недостаточность и уменьшение сердечного выброса до критической величины [7].

Обратимость перечисленных изменений в функционировании органов и систем в большинстве случаев не сопровождается возникновением серьезных послеоперационных осложнений [9][10]. Фатальные последствия происходят при сопутствующей сердечной и дыхательной патологии, проявляясь угнетением сердечной деятельности, брадикардией, неуправляемой гипотензией, аритмией, асистолией, развитием рестриктивного легочного синдрома, тромбозом вен и тромбоэмболией легочной артерии [9][10]. Поэтому чрезвычайно важно иметь возможность в дооперационном периоде оценить коморбидную отягощенность больного. Коморбидность — это сосуществование двух и более заболеваний у одного пациента, патогенетически взаимосвязанных между собой, совпадающих по времени или являющихся осложнением, возникшим вследствие основного заболевания или его лечения [11][12].

В настоящей работе было установлено, что при IV классе риска сердечно-сосудистых осложнений по Гольдману и высоком сердечно-сосудистом риске по скорректированному индексу Lee лапароскопические операции у больных метастатическим РТК сопровождались частым развитием послеоперационных сердечно-сосудистых осложнений. Индексы Гольдмана и Lee оказались информативными для хирурга в отношении решения вопроса о хирургической тактике. При IV классе риска сердечно-сосудистых осложнений по Гольдману и высоком сердечно-сосудистом риске следует отказаться от лапароскопических операций при повышенном внутрибрюшном давлении в пользу открытых хирургических вмешательств. При I-III классах риска сердечно-сосудистых осложнений по Гольдману и низком, а также промежуточном сердечно-сосудистом риске по Lee проведение лапароскопических операций при метастатическом РТК не вело к неблагоприятным жизнеугрожающим последствиям со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также сопровождалось снижением осложнений, связанных с удалением онкологического препарата, а также инфекционных раневых осложнений в месте оперативного вмешательства.

Выводы

При решении вопроса о целесообразности проведения лапароскопических вмешательств у больных метастатическим раком толстой кишки и резектабельными метастазами в печени необходимо до операции оценить коморбидную отягощенность по индексу Гольдмана и Lee.

При IV классе риска сердечно-сосудистых осложнений по Гольдману и высоком сердечно-сосудистом риске по индексу Lee открытые хирургические вмешательства у больных метастатическим РТК имеют преимущество перед лапароскопическими ввиду ограничения риска развития жизнеугрожающей сердечно-легочной патологии.

При I-III классе риска сердечно-сосудистых осложнений по Гольдману и низком, а также промежуточном сердечно-сосудистом риске по Lee проведение лапароскопических операций у больных метастатическим РТК не сопровождается усилением риска послеоперационных сердечно-сосудистых осложнений и сопровождается кроме традиционных преимуществ по малой травматичности снижением осложнений, связанных с удалением онкологического препарата, а также инфекционных раневых осложнений в месте оперативного вмешательства.

Список литературы

1. Васюк М.И., Анцупова Н.В. Лапароскопические и открытые хирургические операции при осложненном колоректальном раке. // Смоленский медицинский альманах. – 2015. –№1. – С. 62.

2. Сажин В.П., Хубезов Д.А., Пучков К.В., Пучков Д.К., Игнатов И.С., Родимов С.В., Луканин Р.В. Трансанальная тотальная мезоректумэктомия с D3-лимфодиссекцией с ассистенцией через единый лапароскопический доступ. // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2017. – №9. – С. 88-90. DOI.org/10.17116/hirurgia2017988-90

3. Давыдов М.И., Давыдов М.М., Расулов А.О., Аллахвердиев А.К., Кузьмичев Д.В., Полыновский А.В., Сураева Ю.Э. Симультанное лапароскопическое и торакоскопическое вмешательство при раке прямой кишки с метастазом в легкое (клиническое наблюдение). // Онкологическая колопроктология. – 2016. – Т. 6. – №1. – С. 48-56. doi.org/10.17650/2220-3478-2016-6-1-48-52

4. Назаров И.В. Единый лапароскопический доступ в колоректальной хирургии. // Эндоскопическая хирургия. – 2015. – Т. 21. – №2. – С. 53-58. DOI.org/10.17116/endoskop201521253-58

5. Хитарьян А.Г., Праздников Э.Н., Глумов Е.Э., Мизиев И.А., Провоторов М.Е., Велиев К.С., Карпова И.О. Использование лапароскопического мануально-ассистированного комбинированного доступа при операциях на левой половине ободочной и на прямой кишке у пациентов со сложной хирургической анатомией. // Эндоскопическая хирургия. – 2016. – Т. 22. – №1. – С. 4-11. DOI.org/10.17116/endoskop20162214-11

6. Хитарьян А.Г., Мизиев И.А., Провоторов М.Е., Велиев К.С., Глумов Е.Э., Ковалев С.А., Абрамянц М.Х., Хубиев С.Т. Применение лапароскопических лифтинговых систем у пациентов с высоким кардиореспираторным риском. // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 2016. – Т. 175. – №4. – С. 62-66. DOI.org/10.24884/0042-4625-2016-175-4-62-66

7. Топузов Р.Э., Манихас Г.М., Топузов Э.Г., Ханевич М.Д., Фридман М.Х., Абдулаев М.А., Ерохина Е.А., Кислицына О.Н. Предиктивные факторы при выборе хирургического лечения колоректального рака лапароскопическим или «открытым» доступом. // Вопросы онкологии. – 2017. – Т. 63. – №3. – С. 470-474.

8. Самородская И.В., Никифорова М.А. Терминология и методы оценки влияния коморбидности на прогноз и исходы лечения. // Бюллетень НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН. – 2013. – Т.1. – № 4. – С.18-26.

9. Кит О.И., Геворкян Ю.А., Солдаткина Н.В., Колесников В.Е., Харагезов Д.А., Гречкин Ф.Н. Лапароскопический доступ в хирургии колоректального рака. // Академический журнал Западной Сибири. – 2015. –Т. 11. – №5(60). – С.76.

10. Кит О.И., Геворкян Ю.А., Солдаткина Н.В., Колесников В.Е., Харагезов Д.А. Лапароскопические комбинированные оперативные вмешательства при метастатическом колоректальном раке. // Колопроктология. 2015. №4(54). С. 19-23.

11. Наумова Л.А., Осипова О.Н. Коморбидность: как ее понимать? // Вестник СурГУ. Медицина. – 2017. – №2(32). – С.57-64.

12. Наумова Л.А., Осипова О.Н. Коморбидность: механизмы патогенеза, клиническое значение. // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – №5. Доступно по: http://science-education.ru/ru/article/view?id=25301/. Ссылка активна на 29.09.2018.

Об авторах

В. Е. КолесниковРоссия

Колесников Владимир Евгеньевич, к.м.н., врачхирург отделения абдоминальной онкологии №2

Д. В. Бурцев

Россия

Бурцев Дмитрий Владимирович, д.м.н., доцент, Главный врач ГАУ Ростовской области

Рецензия

Для цитирования:

Колесников В.Е., Бурцев Д.В. Влияние коморбидной патологии на эффективность лапароскопических операций при хирургическом лечении больных с метастатическим раком толстой кишки. Медицинский вестник Юга России. 2018;9(4):49-56. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2018-9-4-49-56

For citation:

Kolesnikov V.E., Burcev D.V. Influence of comorbide pathology on the efficiency of laparoscopic operations in surgical treatment of patients with metastatic colorectal cancer. Medical Herald of the South of Russia. 2018;9(4):49-56. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2018-9-4-49-56