ОБЗОРЫ

Приведен анализ литературных источников, посвященных диагностике, особенностям хирургического лечения и реабилитации после эндопротезирования крупных суставов у пациентов с саркопенией. Применены дескриптивные и аналитические методы. Поиск публикаций осуществлен по базам e-library, Medline, Scopus, PubMed, Th eCochraneLibrary, РИНЦ. На сегодняшний день нет единых критериев для идентификации лиц с саркопенией, а также нет единых протоколов ведения таких пациентов в послеоперационном периоде после тотальной артропластики крупных суставов, что требует проведения новых рандомизированных исследований.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

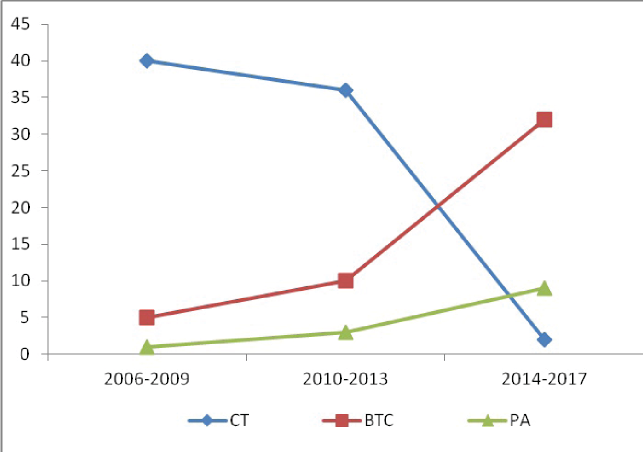

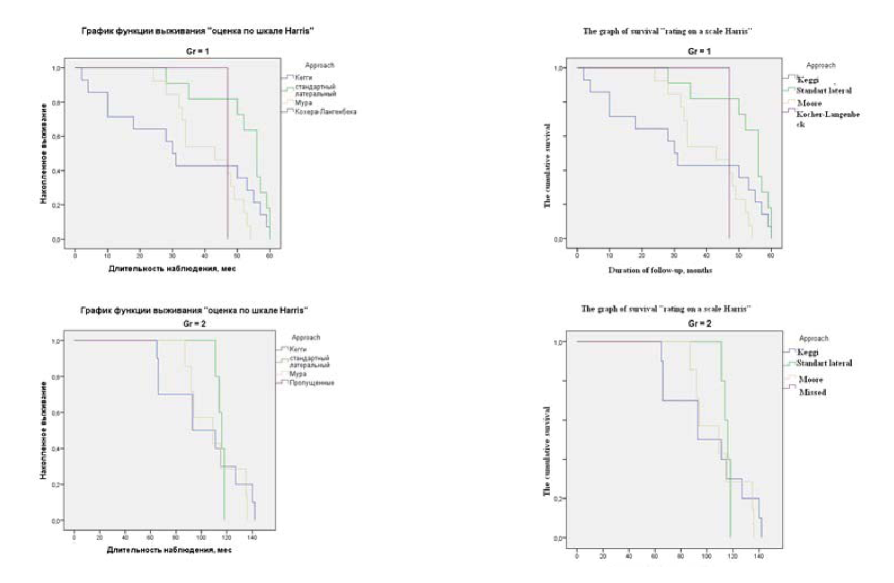

Цель: сравнительный анализ результатов хирургического лечения пациентов с опухолями тимуса посредством выполнения стернотомии и торакотомии (СТ), видеоторакоскопических (ВТС) и робот-ассистированных (РА) вмешательств. Материалы и методы: проанализированы результаты хирургического лечения 138 пациентов с новообразованиями вилочковой железы (ВЖ): СТ выполнено 78-ми больным, ВТС – 47-ми, РАО – 13-ти (65 мужчин, 73 женщины). Средний возраст больных составил 50,5±12,7 лет (от 19 до 81 года). Результаты: Средняя длительность операции при СТ тимомтимэктомии (ТТЭ) составила 91,2±33,4 мин., при ВТС – 93,6±25,5 мин., при РА – 142,7±26,9 мин. После СТ у 6 (7,7 %) пациентов были осложнения в послеоперационном периоде, у 2 (2,6 %) летальный исход. После ВТС у одного больного осложнилось послеоперационное течение. Длительность пребывания пациента в стационаре после СТ ТТЭ составила 10,1±3,6 сут., после ВТС – 6,6±1,9 сут., после РА — 6,3±1,4 сут. Локорегиональных рецидивов и прогрессирования заболевания в отдаленном периоде не выявлено. Хорошие эффекты (А и В) после ВТС ТТЭ достигнуты в 20,0 % случаев, при РА – в 27,3 %, а при СТ ТТЭ – в 8,4 % наблюдений. Заключение: продемонстрированы безопасность и эффективность миниинвазивных технологий (МИТ) в хирургическом лечении пациентов с тимомами, установлены преимущества ВТС и РА ТТЭ в сравнении с СТ.

Цель: оценить возможность применения маммарокоронарного шунтирования без искусственного кровообращения у пациентов высокого риска и мультифокальным поражением коронарных артерий, провести анализ ближайшего и отдаленного послеоперационных периодов, изучить клинические особенности в группах пациентов. Материалы и методы: в исследование включены 60 пациентов с высоким риском оперативного вмешательства и сложным дооперационным анамнезом. В I группе, несмотря на мультифокальное поражение коронарных артерий, было выполнено маммарокоронарное шунтирование на работающем сердце. Во II группе всем пациентам выполнялась аорто-коронарное шунтирование + маммарокоронарное шунтирование с искусственным кровообращением по стандартной схеме с использованием холодовой кардиоплегии. В дальнейшем оценивали результаты через 30 дней, 1 год, 5 лет после вмешательства. Результаты: ближайшие послеоперационные результаты и показатели в течение года имели положительную динамику – уменьшился класс стенокардии, изменились гемодинамические параметры. Отказ от искусственного кровообращения у пациентов со сложным анамнезом позволил практически исключить осложнения со стороны выделительной и нервной систем, которые наблюдались во II группе. В дальнейшем наблюдалось увеличение класса стенокардии в I группе. Выводы: маммарокоронарное шунтирования без искусственного кровообращения может быть успешно применено у пациентов высокого риска и мультифокальным поражением коронарного русла. Ближайшие результаты имеют положительную тенденцию и позволяют минимизировать послеоперационный риск со стороны смежных органов и систем. Анатомическое и функциональное состояние маммарокоронарного шунтирования удовлетворительное, как в ближайшем, так и отсроченном периодах. Отдаленные наблюдения свидетельствуют об увеличении класса стенокардии и осложнений ишемической болезни сердце в этой группе больных. Выход в этой ситуации видится в сочетанной работе хирургической и эндоваскулярной команд.

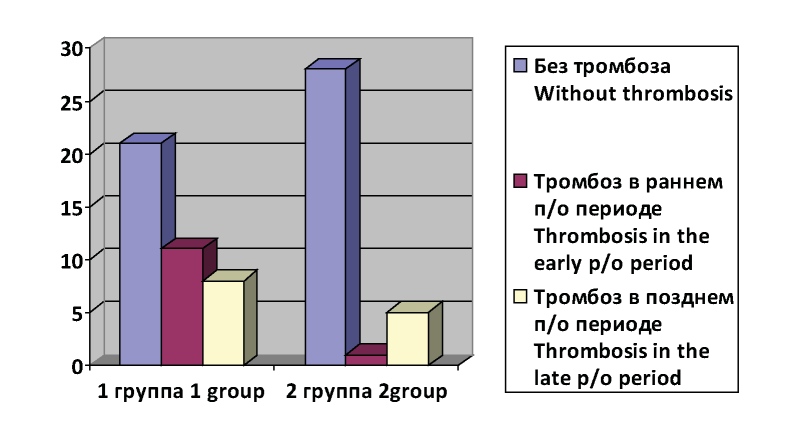

Цель: улучшить результаты лечения больных облитерирующим атеросклерозом с критической ишемией нижних конечностей путем индивидуального подбора антикоагулянтной терапии для профилактики возникновения тромбозов после реконструктивных операций на артериях нижних конечностей. Материалы и методы: 82 пациента разделенны на две группы: I группа (48 пациентов) – реконструктивные операции на артериях нижних конечностей и антикоагулянтная терапия под контролем коагулограммы. II группа (34 пациента) – реконструктивные операции с подбором антикоагулянтной терапии с помощью показателей гемостазиограммы и теста Тромбодинамики Т-2. Результаты: из 48 пациентов I исследуемой группы хороший эффект у 36 больных (75,00 %), у 9 (18,75 %) – удовлетворительный, а в 3-х наблюдениях (6,25 %) – неудовлетворительный. Во II группе хорошие результаты у 33-х (97,06 %) больных, а у 1-го (2,94 %) пациента удовлетворительный результат. Неудовлетворительных результатов не было. Проанализировано количество повторных операций в течение 1 года, выполненных в I группе, которых статистически достоверно было в 2 раза больше, чем во II. Все повторные операции связаны с развившимися тромботическими осложнениями. При сочетании большинства показателей гемостазиограммы и теста «Тромбодинамика Т-2» проводилась коррекция дозы гепаринотерапии, увеличивая на 2500 ЕД, т.е. пациент получал по 7500ЕД 4 р\сут. Если при проведении «Тромбодинамики Т-2» и коагулограммы на 6 сутки после оперативного лечения определялась гиперкоагуляция, то доза гепарина увеличивалась повторно на 2500 ЕД. Выводы: Сравнительный анализ показателей гемостазиограммы в первые часы после выполненного оперативного лечения малопоказателен для прогнозирования частоты тромботических осложнений, в то время как через 6 суток после оперативного лечения указывает на наличие статистически значимых отличий между исследуемыми группами. Это свидетельствует о более адекватном подборе дозы гепарина во II группе.

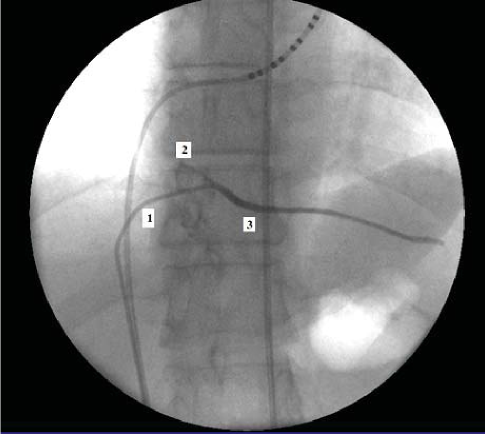

Цель: изучение вариантов строения заслонки венечного синуса и левой нижней диафрагмальной вены в аспекте интервенционной аритмологии. Материалы и методы: исследованы 30 препаратов сердец и 120 препаратов вен диафрагмы людей, умерших в возрасте от 22 до 75 лет, и венограммы левой нижней диафрагмальной вены у 30 пациентов обоего пола того же возраста. Использованы секционный, препаровочный, инъекционный, морфометрический, ангиографический и вариационно-статистический методы исследования. Результаты: анализ результатов, полученных с помощью различных секционных и клинических методов исследования, выявил, что в 13 % случаев возможен альтернативный путь проведения левожелудочкового электрода через левую нижнюю диафрагмальную вену при сердечной ресинхронизирующей терапии. Выводы: венечный синус как основной путь имплантации левожелудочкового электрода может быть пригодным для катетеризации у 86 % пациентов, а для 13 % пациентов необходим альтернативный путь для проведения левожелудочкового электрода. Левая нижняя диафрагмальная вена, впадающая в нижнюю полую вену в 60 % случаев, является свободно или условно катетеризируемой и может служить в качестве альтернативного пути для проведения левожелудочкового электрода.

Цель: изучить сывороточные уровни про- и противовоспалительных цитокинов при постменопаузальном остеопорозе и их изменения в зависимости от отдельных полиморфных вариантов генов VDR, COL1A1 и LRP5. Материалы и методы: обследовано 180 женщин в постменопаузальном возрасте (60,0±0,77 лет). Остеоденситометрия выполнялась методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. Детекция полиморфизмов 283 A>G (BsmI, rs1544410) гена VDR, -1997 C>A (rs1107946) и 1546 (6252) G>T (Sp1 S>s, rs1800012) гена COL1A1, 3989 C>T (Ala1330Val, rs3736228) и 1999 G>A (Val667Met, rs4988321) гена LRP5 осуществлялась методом ПЦР в режиме реального времени. В образцах сыворотки крови при помощи иммуноферментного анализа определялись уровни интерлейкинов (IL) -1β, -4, -6, -8, -10, -17А, фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), гамма интерферона (INF-γ), остеопротегерина (OPG), лиганда активатора рецептора ядерного фактора κВ (RANKL). Результаты: женщины с постменопаузальным остеопорозом характеризуются существенным (P<0,05) увеличением концентраций в сыворотке крови IL-1-β, IL-8, IL17А, TNF-α, RANKL и снижением уровней IL-4, IL-10. У обладателей генотипа GG полиморфизма rs1544410 отмечено (P<0,05) повышение уровней IL-1-β, RANKL, индекса OPG/RANKL и снижение значений IL-10. Женщины с генотипами GT или TT полиморфизма rs1800012 гена COL1A1 отличаются (P<0,05) снижением значений IL-10, OPG, индекса OPG/ RANKL, а лица, имеющие генотипы СА или АА полиморфизма rs1107946 гена COL1A1, – увеличением уровней IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, RANKL. Для носителей генотипа GA полиморфизма rs4988321 и генотипов СТ или ТТ полиморфизма rs3736228 гена LRP5 установлено снижение концентраций IL-10 (P<0,05). Заключение: полученные данные могут быть использованы для разработки индивидуализированных схем лечебно-профилактических мероприятий для женщин.

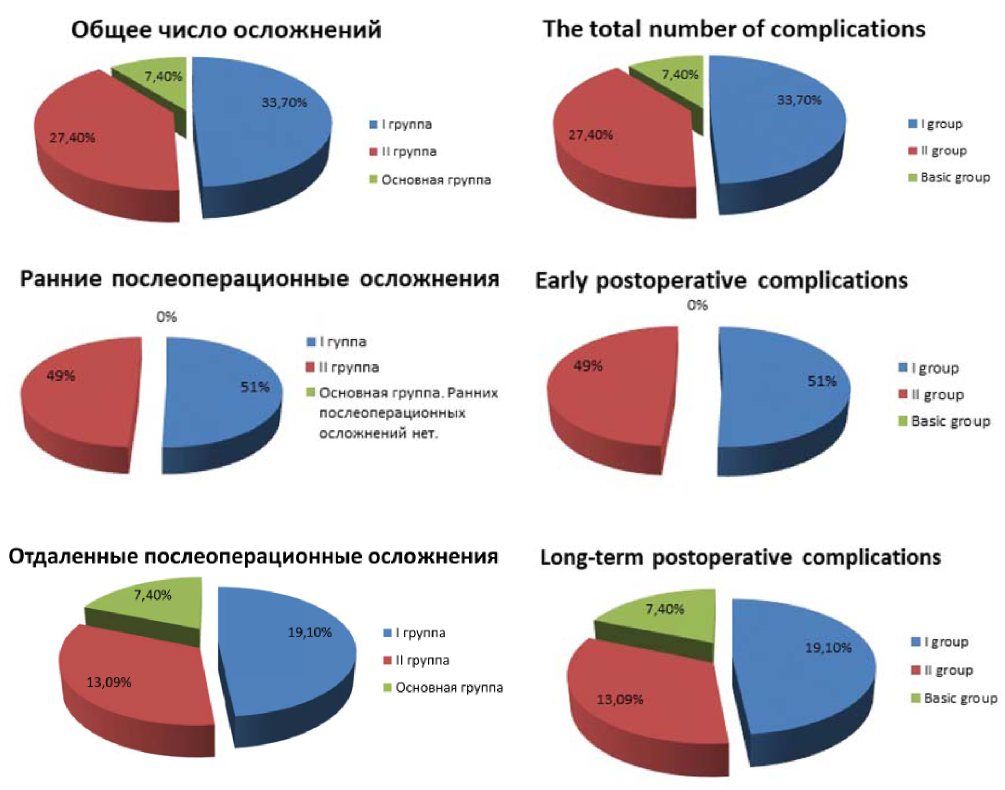

Цель: оценка эффективности и выявление преимуществ видеоассистированного метода лечения свищей с использованием фистулоскопии в сравнении с традиционными методами хирургического лечения сложных форм хронического парапроктита, транс- и экстрасфинктерных, рецидивных ректальных свищей. Материалы и методы: выполнен комплексный анализ результатов хирургического лечения 228-ми пациентам с хроническим парапроктитом, трансфинктерными, эктрасфинктерными, в том числе рецидивными, ректальными свищами, поделенных на три группы (основную и две контрольных) в зависимости от использованных методов хирургического лечения хронического парапроктита. Результаты: сравнен результат хирургического лечение параректальных свищей в трех группах исследования. Эффективность лечения оценивали по результатам непосредственного и отдаленного послеоперационного периода. Установлено, что использование видеоассистированного метода лечения свищей с использованием фистулоскопии, исключает наличие в перианальной области обширной послеоперационной раны что значительно уменьшает вероятность ее вторичного инфицирования, травматизацию сфинктера в связи с этим фактически исключает возникновение его недостаточности. Применение видеоассистированного метода лечения свищей позволило снизить число послеоперационных осложнений. Выводы: итоговые результаты (92,7 % благоприятных исходов) позволяют рекомендовать видеоассистированный метод лечения свищей для широкого практического внедрения.

Цель: обоснование использования нормобарической гипоксической терапии (НГТ) для восстановления психической работоспособности специалистов опасных профессий. Материалы и методы: обследовано 26 мужчин в возрасте 25-37 лет, относящихся к специалистам опасных профессий и имеющих признаки непатологических невротических проявлений и снижения умственной работоспособности. У 14 человек (основная группа — ОГ) проведена медикопсихологическая реабилитация (МПР) с включением НГТ: 12 процедур 2-хчасового пребывания в помещении с содержанием О2 17-15 %. У остальных 12 человек (группа сравнения — ГС) проведены аналогичные мероприятия МПР, а НГТ имитировалась. Для оценки психоэмоционального статуса и умственной работоспособности применяли тесты «Самочувствие, активность, настроение» (САН), «Реактивная тревога» (РТ), «Устный арифметический счет» (УАС). Результаты: в результате проведения МПР повышение интегрального показателя САН в ОГ составило 23 % по сравнению с исходным уровнем, снижение РТ — около -14 %; в ГС аналогичные изменения составили, в среднем, 15 % и -8 %, соответственно (р<0,05). Прирост интегрального показателя теста УАС у лиц ОГ составил, в среднем, 38 % от исходного уровня, в ГС — около 20 % (р=0,015). Выводы: НГТ является методом выбора в коррекции непатологических невротических проявлений, сниженной умственной работоспособности специалистов опасных профессий.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Цель: оценить эффективность и безопасность комбинации препаратов прямого противовирусного действия паритапревира, ритонавира, омбитасвира и дасабувира у больных компенсированным циррозом печени HCV-этиологии. Материалы и методы: в проспективном когортном исследовании приняли участие 30 пациентов с компенсированным циррозом печени HCV-этиологии (класс А по Child-Pugh), вызванным 1b генотипом вируса. Все больные получали официнальную комбинацию препаратов прямого противовирусного действия паритапревира, ритонавира, омбитасвира и дасабувира (PROD) в течение 12 недель. Оценку эффективности проводили по достижению устойчивого вирусологического ответа через 24 недели после окончания противовирусного лечения (УВО 24). Результаты: через две недели от начала лечения РНК вируса гепатита С (HCV) перестала определяться у 21-го человека (70 %), спустя 4 недели — у всех больных. УВО 24 также удалось достичь в 100 % случаев. У одного больного, прооперированного за три месяца до проведения противовирусного лечения по поводу гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК), спустя 36 недель после её завершения наступил рецидив и ГЦК и HCV-инфекции. Побочные явления в виде умеренной головной боли и тошноты были отмечены лишь у двух пациентов (6,7 %) и имели невыраженный и непродолжительный характер. Выводы: в реальной клинической практике продемонстрирована высокая эффективность препаратов прямого противовирусного действия PROD у больных компенсированным циррозом печени HCV-этиологии (у 96,7 % больных) при сравнительно низкой частоте (6,7 %) побочных явлений.

Цель: разработать методику поэтапного диагностирования, лечения и реализации мероприятий по профилактики соответствующих форм аллергического ринита на основании научно-практического исследования, организованного авторами статьи. Материалы и методы: группу исследования составили 60 пациентов в возрасте от 23 до 64 лет с диагнозом аллергический ринит на базе лечебно-диагностического учреждения г. Новосибирска в 2017 г. в формате анкетирования с дальнейшим анализом и синтезом полученных результатов исследования. Результаты: существующие варианты диагностики, лечения, профилактических мероприятий аллергического ринита требуют оптимизации. Выводы: разработана авторская методика поэтапного диагностирования, лечения и реализации мероприятий по профилактики соответствующих форм аллергического ринита.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Статья посвящена редкому синдрому с неясным ходом наследования. Описываются этиология, фенотипические признаки, симптомы, на основании которых педиатр и генетик могут заподозрить амстердамскую карликовость. Кратко изложены общие принципы лечения. Приведено клиническое наблюдение у ребенка Р. в возрасте 16 лет с полиорганным поражением.

ISSN 2618-7876 (Online)