3.1.4. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Цель: оценка микробиома влагалища и полости матки с использованием маточного катетера с цанговой направляющей у инфертильных пациенток перед проведением процедуры экстракорпорального оплодотворения. Материалы и методы: были взяты и изучены образцы вагинального и эндометриального соскобов, полученные от 73 инфертильных женщин, запланировавших процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Образцы были проанализированы областями V3-V4-V6 с помощью метода секвенирования гена 16S рРНК. Результаты: обнаружены существенные различия в таксономии эндометрия и вагинального микробиома. Совпадения по микробиологическому составу выявлены у 18,2% пациенток. Эндометриальные лактобацилло-доминантные микробиоценозы встречались у 24,8% женщин, вагинальные — у 56,7%. Сравнение между пациентками с отрицательными и положительными результатами ЭКО (наступление биологической беременности) не смогло идентифицировать какой-либо микроорганизм, связанный с успехом процедуры, при этом биоразнообразие микробиоты эндометрия было выше среди женщин, успешно реализовавших свою репродуктивную функцию. Индекс равноправия Шеннона (J) у беременных и небеременных женщин составил 0,76 (0,57–0,87) и 0,55 (0,51–0,64) соответственно (p=0,002). Заключение: использование разработанного маточного катетера с цанговой направляющей для адекватной оценки микробиома эндометрия является перспективным и обоснованным. Правильная оценка эндометриального микробиоценоза способствует адекватной диагностике патологических процессов, происходящих в полости матки, что позволит провести правильную терапию, направленную на повышение рецептивности эндометрия и в дальнейшем способствовать реализации репродуктивной функции женщины.

3.1.18. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

Диагноз — одно из важнейших понятий медицины, правильность установления которого во многом определяет успешность лечения, профилактики и в конечном счёте качество и продолжительность жизни пациента. В настоящее время в медицинской науке и практике наблюдается большое разнообразие как в понимании сути и формы медицинского диагноза, так и в подходах к его установлению. однако в практической деятельности врачей то, что формулируется как диагноз, не соответствует даже основным требованиям, предъявляемым к этому понятию. Нами была предпринята попытка привести к общему знаменателю как теоретическое понимание диагноза, так и формы его реализации в практической деятельности, научно обосновать определение диагностики и диагноза, строго определить его предмет, содержание, границы и формы для повышения эффективности профилактики и лечения заболеваний на пути к достижению основной цели медицины – повышению качества и увеличению продолжительности жизни пациента.

Цель: изучить распространённость нарушений уровня витамина Д у пациентов терапевтического профиля и особенности их коррекции. Материалы и методы: обследованы 322 пациента, обратившиеся за медицинской помощью по профилю терапия («ревматология» и «кардиология»). Методы — клинический, лабораторный (исследование уровня витамина Д в крови), статистический. Результаты: установлено, что среди пациентов терапевтического профиля нарушения концентрации витамина D (дефицит и недостаточность) обнаружены у 72,7%. Отмечается высокая распространённость факторов риска развития остеопороза у обследованных пациентов: преобладают женский пол (81%), возраст (средний возраст — 53,6±14,3 лет), употребление лекарственных препаратов (50% принимает ингибиторы протонной помпы, 21,4% — глюкокортикоиды). при сравнении доли лиц с нарушением уровня витамина D в сравнении с данными предыдущих лет отмечено снижение доли лиц с дефицитом витамина D и повышение доли лиц с недостаточностью витамина D. Среди лиц с уровнем витамина D 30 –100 нг/мл отмечено ежедневное употребление препаратов витамина D в дозировках, превышающих рекомендованные уровни потребления. Заключение: на основании полученных данных распространённость дефицита и недостаточности витамина D сохраняется высокой. Однако в последнее время отмечается тенденция к снижению доли лиц с дефицитом витамина D и возрастание доли лиц с его недостаточностью. В связи с этим необходимо информирование населения о рекомендуемых адекватных уровнях витамина D в сыворотке крови и безопасных дозировках препаратов витамина D для ежедневного приема.

Цель: изучить влияние комбинации азоксимера бромида и гидролизата плаценты человека на метаболические процессы у пациентов с хроническими поражениями печени на фоне вторичного иммунодефицититного состояния. Материалы и методы: обследовано 95 пациентов с хронической патологией печени на фоне вторичного иммунодефицита в возрасте от 35 до 56 лет, которые были разделены на две группы: I группа (n=45) — основная, II группа (n=50) — группа сравнения. После общеклинического и бактериологического обследования всем пациентам проведена оценка метаболических нарушений с определением уровня макроэргических соединений в гемолизате отмытой суспензии эритроцитов пациентов методом тонкослойной хроматографии. В дополнение к лечению общепринятыми методами пациентам, находившимся под наблюдением, дополнительно назначалась комбинация препаратов (азоксимера бромида и гидролизата человеческой плаценты). Пациенты II группы получали препараты расторопши в качестве гепатопротектора и не применяли никаких иммуноактивных препаратов. Результаты: при изучении состояния показателей метаболических нарушений после завершения лечения было установлено, что у пациентов I группы, получавших азоксимера бромид и гидролизат человеческой плаценты, наблюдалась практически полная нормализация со стороны изучаемых показателей по сравнению с пациентами II группы, получавших только общепринятые препараты в средних терапевтических дозах в комплексе лечения. Выводы: из полученных данных можно судить о положительном влиянии азоксимера бромида и гидролизата человеческой плаценты на показатели состояния энергетического гомеостаза и рассматривать патогенетически обоснованным и клинически перспективным включение их комбинации в комплекс лечения пациентов с хроническими поражениями печени на фоне вторичного иммунодефицититного состояния.

3.1.19. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Представлен клинический случай орфанного заболевания — синдрома МОБ с симптомами преждевременного полового развития с рецидивирующими кистами яичников, фиброзной остеодисплазией, характерной гиперпигментацией кожи и поражением проводящей системы сердца. В основе патогенеза лежит мутация в гене GNAS, которая приводит к гиперактивации рецепторов гликопротеиновых гормонов и их повышенной секреции. Существуют генетические тесты, подтверждающие диагноз, однако с учётом высокого процента ложноотрицательных результатов в большинстве случаев заболевание диагностируется по совокупности клинических и лабораторно-инструментальных данных. Принимая во внимание большую вариабельность клинических проявлений и отсутствие общепризнанных алгоритмов по ведению пациентов с данным синдромом, в статье указывается на необходимость тщательного обследования пациентов для выбора дальнейшей тактики ведения. Мультидисциплинарный подход и коллегиальное ведение таких пациентов позволит улучшить диагностику заболевания и предотвратить развитие тяжелых осложнений.

3.1.21. ПЕДИАТРИЯ

Воспалительная миофибробластная опухоль (ВМО) — редкое новообразование мезенхимальной природы с промежуточным биологическим потенциалом. Опухоль состоит из дифференцированных миофибробластных веретенообразных клеток. Частота встречаемости ВМО среди первичных новообразований легких составляет до 1%. Данный вид опухоли является самым распространённым типом первичных опухолей лёгких у детей. ВМО могут встречаться как в детском, так и во взрослом возрасте. ВМО обнаруживается в мягких тканях брюшной полости, в органах малого таза, гортани, молочной железе, тканях головы и шеи. Диагностируется также и внеорганная локализация (забрюшинное пространство, средостение). ВМО лёгких часто не имеют клинических проявлений, а в случае их наличия имеет неспецифические симптомы, такие как кашель, кровохарканье, одышку, гипертермию, боли в грудной клетке. ВМО ранее рассматривались как новообразование с доброкачественным течением, однако эти опухоли имеют склонность к местным рецидивам и отдаленному метастазированию. В статье приведены данные в отношении распространённости, клинических проявлений и лечения ВМО, а также собственное клиническое наблюдение течения данного заболевания у ребенка 8 лет.

Идиопатическая внутричерепная гипертензия (ИВГ) — состояние или гетерогенная группа состояний, характеризующееся повышением внутричерепного давления (ВЧД) без признаков наличия объёмного образования, гидроцефалии, инфекционного процесса, венозного тромбоза и гипертонической энцефалопатии. Термин «псевдоопухолевая церебральная гипертензия» используется для описания вторичного повышения ВЧД на фоне различных причин и является диагнозом исключения. Одним из факторов риска развития ИВГ являются гипокальциемические состояния различной этиологии, приводящие к повышению ВЧД. Длительный приём золедроновой кислоты, являющимся фактором риска развития гипокальциемии, может способствовать возникновению и флюктуирующему течению ИВГ, требует мониторного клинического контроля состояния пациента с целью предупреждения возникновения вторичной атрофии дисков зрительных нервов, с дальнейшем прогрессирующим снижением и потерей зрения. Рассмотрен клинический случай ребенка 12 лет с клинико-инструментально-гистологически подтверждённым диагнозом синдром Горхэма-Стоута, с прогрессирующей резорбцией костной ткани, получающей терапию золедроновой кислотой. Привлечение внимания и информирования широкого круга специалистов разного профиля о вероятности возникновения ИВГ на фоне длительного приёма корректоров метаболизма костной и хрящевой ткани может служить важным фактором своевременной диагностики, профилактики и коррекции данного патологического состояния в детском возрасте.

Цель: исследовать глубинную и кожную температуры коленного сустава методом микроволной радиотермометрии (РТМ) у здоровых девочек сопоставимого возраста в пре- и пубертатном периодах полового развития. Материалы и методы: исследование выполнено в «Проблемной научной лаборатории физических методов диагностики и лечения» РостГМУ и детском санаторном оздоровительном лагере «Мир» (Ростовская область, х. Красный Десант) у 45 девочек в возрасте 12 лет с учётом полового развития с помощью разделения на I группу (n=28, препубертатный период) и II группу (n =17, пубертатный период). Была проведена РТМ коленных суставов по определённой схеме с использованием системы MWR2020 (ex RTM-01-RES) (Москва, Великобритания). Результаты: внутри групп цветовые поля глубинной и кожной температуры при сравнении характеризуются незначительной геометрической и цветовой трансформацией, схожи между собой; отмечается наиболее низкая температура в проекции коленных чашечек. Температурные поля термоасимметрии позволяют выявить температурные различия в группах. Во II группе отмечаются более высокие весоростовые показатели, более низкая глубинная и кожная температура практически во всех зонах коленного сустава; колебания достигают 0,4–1,4°C. Заключение: снижение температуры в коленных суставах у девочек пубертатного возраста с относительно сформировавшимся менструальным циклом отражает общие изменения гормональной регуляции в данном периоде развития. При формировании показателей температуры здоровых девочек необходимо учитывать гормональные процессы периода полового созревания с разделением на группы пре- и пубертатного периодов развития.

3.1.22 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Несмотря на то, что бешенство в современном мире является редким спорадическим заболеванием, актуальность методов его лечения не подлежит сомнению, так как при отсутствии своевременной профилактики оно характеризуется 100%-ной летальностью. По состоянию на 2020 г. имеется около 70 случаев применения экспериментальных протоколов лечения бешенства, по данным Milwaukee Protocol Rabies Registry. Сама идея о том, что человеческий организм может должен сам справляться с вирусом, витала давно. Ещё до появления милуокского протокола были попытки лечения на стадии клинических проявлений. Первым стал Майкл Хаттвик из Центра контроля за инфекционными заболеваниями в Атланте, хотя научное сообщество до сих пор спорит, было ли это действительно бешенство. Суть данного протокола — это введение пациента в искусственную кому, введение противовирусных препаратов, симптоматическая терапия (антикольвусанты, ИВЛ и т.п.). На данный момент существует шестая версия Милуокского протокола (от 2018 г.), где даны общие рекомендации по его ведению, так как доказательная база слишком мала, чтобы можно было сделать какие-то общие выводы.

Цель исследования: оценка эффективности и целесообразности применения везикул наружных мембран атоксигенных штаммов Vibrio cholerae О1 серогруппы для профилактики экспериментальной холеры. Материалы и методы. Для получения везикул использовали атоксигенные штаммы V. cholerae О1 El Tor 18950 (ctxAВ-tcpA-) и 18780 (ctxAВ-tcpA+), выделенные из воды поверхностных водоёмов. Протективные свойства полученных препаратов оценивали на модели генерализованной формы холеры у белых мышей и модели изолированной петли тонкого кишечника взрослого кролика. Результаты: показано, что везикулы наружных мембран, выделенные из атоксигенных штаммов холерного вибриона, обладают протективным действием и препятствуют развитию инфекции у экспериментальных животных при заражении их вирулентным штаммом холеры. Наибольшую эффективность полученные препараты проявляют при парентеральном двукратном, с интервалом в семь дней, введении, предотвращая гибель всех взятых в эксперимент белых мышей и развитие патогенетических процессов в тонком кишечнике взрослых кроликов. Выводы: полученные данные свидетельствует о формировании у животных выраженной иммунной защиты от заболевания, а также о возможности использования данных структур для создания профилактических противохолерных препаратов.

3.2.2. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

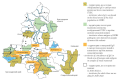

Цель: оценка эпизоотологической и эпидемиологической ситуации по ГЛПС в Ростовской области. Материалы и методы: с 2020 г. по 2022 г. методом иммуноферментного анализа проведено исследование на наличие антигенов хантавирусов в пробах мелких млекопитающих и иммуноглобулинов класса G в сыворотоках крови здоровых доноров. Результаты: эпизоотологический мониторинг, проведённый в 35 административных районах области и окрестностях г. Ростова-на-Дону (2157 экз. животных, 15 видов), выявил циркуляцию хантавирусов в популяциях мелких млекопитающих. Зарегистрирована инфицированность хантавирусами шести видов млекопитающих: мышь домовая, полёвка обыкновенная, мышь желтобрюхая, мышь европейская лесная, полёвка восточноевропейская, мышь малая лесная. Протестировано 1062 образца крови жителей различных регионов области. Антитела класса G к хантавирусам выявлены в 7,0%, 4,5%, 7,1% в вышеуказанные годы. Заключение: совпадение на территориях Азовского, Каменского, Неклиновского, Сальского, Морозовского районов положительных находок антигена хантавирусов в пробах мелких млекопитающих и серопозитивных проб доноров позволяют предположить наличие природного очага ГЛПС, установление границ и активности которого нуждается в дальнейшем исследовании.

Цель: формирование краткого обзора данных об основных исторических этапах развития медицинских обществ в России и вкладе Ростовского отделения Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Материалы и методы: анализ архивных материалов и литературных источников из баз данных электронных библиотек «Е-library», «КиберЛенинка» и др. Результаты: обозначен вклад медицинских обществ в развитие отечественной медицины и санитарно-эпидемиологической службы нашей страны. Уделено особое внимание деятельности Ростовского регионального отделения Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов, объединившего специалистов как научно-исследовательских и образовательных учреждений, так и практического здравоохранения Донского региона. Выводы: результаты практических начинаний и научных исследований медицинских обществ на всем протяжении их существования способствовали развитию профилактической медицины и были ориентированы на охрану здоровья населения страны. Деятельность Ростовского регионального отделения Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов направлена не только на развитие отечественной медицинской науки и пропаганду достижений среди медицинской общественности и населения, но и на повышение профессионального уровня профильных специалистов, разработку и реализацию эффективных научных, практических, образовательных технологий.

3.2.7. АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ

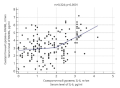

Цель: изучить корреляционные связи сывороточных уровней цитокинов, регулирующих синтез структурных макромолекул соединительной ткани, при недифференцированной дисплазии соединительной ткани у девочек-подростков с нарушениями менструального цикла. Материалы и методы: обследовано 176 девочек-подростков с нарушениями менструального цикла (НМЦ) и недифференцированной дисплазией соединительной ткани (НДСТ) в возрасте от 11 до 17 лет и 69 здоровых девочек аналогичного возраста. В образцах сыворотки исследовались уровни цитокинов IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17А, TNF-α, OPG, RANKL. Результаты: у девочек-подростков с НДСТ с НМЦ установлено значимое повышение содержания в сыворотке крови IL-6 и RANKL (p<0,01), а также тенденция (p<0,1) к увеличению продукции OPG. При НДСТ с НМЦ корреляционные связи между исследуемыми цитокинами встречаются значительно чаще, чем в контрольной группе (p=0,01). Наиболее выраженными у девочек подростков с НДСТ являются положительные корреляции (умеренной силы) между концентрациями трёх цитокинов IL-6, RANKL и OPG. Выводы: полученные данные отражают механизмы цитокиновой дисрегуляции метаболизма и ремоделирования соединительной ткани и свидетельствуют о развитии слабовыраженного системного воспалительного процесса при НДСТ с НМЦ у девочек-подростков. Результаты исследования могут быть использованы для разработки эффективных индивидуализированных схем лечебно-профилактических мероприятий.

Цель: оценить динамику работы модели иммунной системы при использовании мезотерапии пептидными комплексами. Материалы и методы: группу наблюдения составили 26 женщин (от 35 до 55 лет), впервые получившие курс процедур мезотерапии препаратами, содержащими пептиды. Инъекции проводились курсом 5 процедур с интервалом 14 дней. Критериями исключения являлись отсутствие подобных манипуляций в прошлом, приём заместительной гормональной терапии, комбинированных оральных контрацептивов, беременность, лактация, острые инфекции, соматические патологии. До начала курса процедур, после, спустя 3 и 6 месяцев были исследованы параметры врождённого и адаптивного иммунитета. Изменения качества кожи оценивались с помощью электронного дерматоскопа Aramo Smart Lite 300. Результаты: клинически отмечено улучшение качества кожи, что выражено в снижении глубины кожных заломов и морщин, а также в повышении параметров увлажнённости кожи. Полученные клинические улучшения сохраняются в течение трёх месяцев после окончания курса процедур и отмечена тенденция к снижению полученных эффектов через полгода. В работе иммунной системы наблюдается перераспределение в периферическом кровотоке популяционного состава лимфоидного ростка иммунопоэза сразу после курса мезотерапии. Кроме того, документируется увеличение доли периферических Т-регуляторных лимфоцитов, отвечающих за интраиммунную супрессию. Отмечена активация спонтанной кислородопродуцирующей активности. Через 3 месяца после курса процедур существенных изменений в иммунологических параметрах не выявлено. Спустя 6 месяцев после курса процедур в иммунологических показателях фиксируется снижение доли Т-лимфоцитов при увеличении экспрессии маркеров ранней Т-клеточной активации. В гуморальном звене документируется увеличение циркулирующих В-лимфоцитов. В параметрах врожденного иммунитета отмечается снижение спонтанной кислородпродуцирующей активности нейтрофилов. Заключение: в результате исследования документируется положительный стойкий клинический эффект одновременно с мобилизацией факторов врожденного и адаптивного иммунитета. Отмечается восстановление через 6 месяцев характеристик иммунного ответа после курса мезотерапии пептидными комплексами.

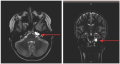

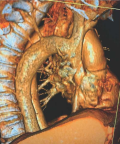

Обнаружение сочетания аплазии нижней полой вены и ретроаортальной левой почечной вены встречается крайне редко. Приведено описание клинического случая с подобными аномалиями развития нижней полой вены и левой почечной вены. В нашем случае сочетание аномалии нижней полой вены и левой почечной вены у пациента мужского пола 59 лет явилось случайной находкой при обследовании и лечении по поводу острого нарушения мозгового кровотока. Выявлена асимптомная аплазия предпочечного и печёночного отделов нижней полой вены с дренированием в непарную вену. Печёночные вены впадают в правое предсердие. Выявленный вариант аплазии предпочечного и печёночного отделов нижней полой вены с дренированием в непарную вену является результатом атрофии правой субкардинальной вены. Обнаружен редкий, неклассифицируемый тип ретроаортальной левой почечной вены, нижняя ветвь которой впадает в нижнюю полую вену, а верхняя — в непарную вену. Ретроаортальная левая почечная вена образуется при сохранении анастомоза между правой и левой супракардинальными венами. Установлена возможность случайных рентгенологических находок аномалии развития нижней полой вены и ее притоков у людей до клинических проявлений. Учитывая возможное проявление аномалии нижней полой вены у людей старше 40 лет клиникой периферического венозного тромбоза, а проявление ретроаортальной левой почечной вены — развитием застойной венозной гипертензии в почке, пациенту были даны необходимые рекомендации.

ISSN 2618-7876 (Online)