Перейти к:

Корреляции цитокинов, регулирующих синтез структурных макромолекул соединительной ткани при недифференцированной дисплазии соединительной ткани у девочек-подростков

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-3-92-100

Аннотация

Цель: изучить корреляционные связи сывороточных уровней цитокинов, регулирующих синтез структурных макромолекул соединительной ткани, при недифференцированной дисплазии соединительной ткани у девочек-подростков с нарушениями менструального цикла. Материалы и методы: обследовано 176 девочек-подростков с нарушениями менструального цикла (НМЦ) и недифференцированной дисплазией соединительной ткани (НДСТ) в возрасте от 11 до 17 лет и 69 здоровых девочек аналогичного возраста. В образцах сыворотки исследовались уровни цитокинов IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17А, TNF-α, OPG, RANKL. Результаты: у девочек-подростков с НДСТ с НМЦ установлено значимое повышение содержания в сыворотке крови IL-6 и RANKL (p<0,01), а также тенденция (p<0,1) к увеличению продукции OPG. При НДСТ с НМЦ корреляционные связи между исследуемыми цитокинами встречаются значительно чаще, чем в контрольной группе (p=0,01). Наиболее выраженными у девочек подростков с НДСТ являются положительные корреляции (умеренной силы) между концентрациями трёх цитокинов IL-6, RANKL и OPG. Выводы: полученные данные отражают механизмы цитокиновой дисрегуляции метаболизма и ремоделирования соединительной ткани и свидетельствуют о развитии слабовыраженного системного воспалительного процесса при НДСТ с НМЦ у девочек-подростков. Результаты исследования могут быть использованы для разработки эффективных индивидуализированных схем лечебно-профилактических мероприятий.

Ключевые слова

Для цитирования:

Резниченко Н.А., Золото Е.В., Майлян Э.А., Лесниченко Д.А., Немсадзе И.Г., Прилуцкий А.С., Багрий А.Э., Трунова О.А., Прохоров Е.В. Корреляции цитокинов, регулирующих синтез структурных макромолекул соединительной ткани при недифференцированной дисплазии соединительной ткани у девочек-подростков. Медицинский вестник Юга России. 2023;14(3):92-100. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-3-92-100

For citation:

Reznichenko N.A., Zoloto E.V., Maylyan E.A., Lesnichenko D.A., Nemsadze I.G., Prilutskii А.S., Bagriy A.E., Trunova O.A., Prochorov E.V. Correlations of cytokines, regulating the synthesis of structural macromolecules of connective tissue, in undifferentiated connective tissue dysplasia in adolescent girls. Medical Herald of the South of Russia. 2023;14(3):92-100. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-3-92-100

Введение

Многообразие клинических проявлений и полисистемность поражения при дисплазии соединительной ткани (ДСТ), высокая её распространённость среди лиц молодого возраста позволяет рассматривать данное заболевание в качестве актуальной медико-социальной проблемы. Благодаря исследованиям последних лет были уточнены многие патогенетические и фенотипические аспекты дисплазии соединительной ткани, разработаны подходы к диагностике, лечению и профилактике отдельных форм диспластических синдромов [1][2]. В настоящее время принято разделение ДСТ на 2 группы: дифференцированные и недифференцированные. К недифференцированным формам ДСТ (НДСТ) относится генетически гетерогенная группа нозологических форм, связанных с развитием многочисленных хронических заболеваний, набор клинических признаков которых не укладывается ни в одно из наследственных моногенных заболеваний [3].

Следует отметить высокую актуальность дисплазии соединительной ткани в подростковом возрасте. В настоящее время к группе риска по нарушению функции репродуктивной системы относят девочек-подростков с наличием НДСТ [4–6]. Гормональные нарушения, сопровождающие течение НДСТ, способствуют формированию у данных лиц нарушений менструального цикла (НМЦ), к которым относятся раннее менархе, маточные кровотечения, гипоменструальный синдром [7].

Необходимо указать, что особенности регуляторного звена иммунной системы при дисплазиях соединительной ткани остаются мало изученными и не теряют своей актуальности. При этом одним из множества эффектов, оказываемых цитокинами на те или иные ткани и органы-мишени, является также регуляция синтеза структурных макромолекул соединительной ткани. В частности, это опосредуется путем воздействия на клетки-источники соединительнотканных волокон. Так, фактор некроза опухолей-α (TNF-α) обладает антифибротической активностью, запуская понижающую регуляцию рецептора трансформирующего фактора роста-β II типа в фибробластах кожи человека, что приводит к десенсибилизации фибробластов кожи человека к данному фактору [8]. Кроме того, показано, что фибробласты кожи и лёгких в присутствии TNF-α демонстрируют антифибротический ответ, что заключается в снижении синтеза коллагена I типа [9]. Интерлейкин (IL) -1α индуцирует провоспалительные реакции фибробластов и подавляет выработку экстрацелюллярного матрикса (коллаген, фибронектин, периостин), а также способность клеток восстанавливать фибриллярный коллаген I [10]. IL-6 приводит к снижению клеточной пролиферации и увеличению апоптоза и дифференцировки первичных склеральных фибробластов человека, играя роль в ремоделировании склеры в миопических глазах [11]. Следует отметить, что миопия является одним из фенотипов НДСТ [12]. С другой стороны, есть данные, что IL-6 наряду с трансформирующим фактором роста-β может повышать уровни экспрессии коллагена первого типа и фибронектина миофибробластами, играя таким образом профибротическую роль [13]. В свою очередь несколько исследований показало, что IL-4 является основным профибротическим цитокином, который стимулирует синтез коллагена фибробластами. В ответ на in vitro стимуляцию интерлейкином-4 фибробластов кожи человека наблюдается повышение уровней коллагена I и III типов и фибронектина [14]. Значительно более высокие уровни IL-4 обнаружены в образцах биопсии кожи, культурах дермальных фибробластов и сыворотках пациентов с системным склерозом [15]. При заживлении кожных ран IL-4 способствует хемотаксису и пролиферации фибробластов, дифференцировке миофибробластов и продукции коллагена и макромолекул экстрацелюллярного матрикса [16]. IL-10, не оказывая прямого влияния на фибробласты, индуцирует макрофаги М2 к секреции факторов, усиливающих пролиферацию фибробластов [17]. IL-17A также выступает в качестве профибротического цитокина и играет ключевую роль в фиброзном процессе различных органов, таких как лёгкие, почки, сердце и кожа [13]. Наконец, цитокиновая система RANK/RANKL/OPG (активатор рецептора ядерного фактора κВ / лиганд активатора рецептора ядерного фактора κВ / остеопротегерин) регулирует ремоделирование кости, как специализированной формы соединительной ткани, воздействуя на функции остеокластов [18].

Существуют работы, посвящённые цитокиновому статусу при ДСТ у лиц различного пола и возраста, подтверждающие одну из ключевых ролей цитокиновой регуляции в нормальном коллагеновом обмене и минерализации костного вещества [19][20]. Тем не менее, сведений о взаимосвязи синтеза различных цитокинов, регулирующих синтез структурных макромолекул соединительной ткани, при НДСТ с НМЦ у девочек-подростков в доступной литературе нами обнаружено не было.

Цель исследования — изучить корреляционные связи сывороточных уровней цитокинов, регулирующих синтез структурных макромолекул соединительной ткани, при НДСТ у девочек-подростков с НМЦ.

Материалы и методы

Работа выполнена в Донецком Национальном медицинском университете. Обследовано 176 девочек-подростков с НМЦ в сочетании с НДСТ в возрасте от 11 до 17 лет (среднее значение — 14,0±0,15 лет), которые составили группу сравнения. В контрольную группу вошли 69 девочек-подростков аналогичного возраста без НДСТ и НМЦ (среднее значение — 14,0±0,25 лет).

При постановке диагноза НДСТ руководствовались критериями Т. Милковска-Димитровой. Диагноз выставлялся при наличии двух больших критериев (гипермобильность суставов, артралгии более 3 месяцев невоспалительного и нетравматического характера) или одного большого и двух малых. К малым критериям относятся марфаноидный фенотип, повторяющиеся вывихи в одном суставе или вывих/подвывих более чем 1 сустава, характерные изменения кожи (симптом «папиросной бумаги», «растяжимая кожа», «тонкая кожа»). У обследуемых отмечались нарушения менструального цикла, которые заключались в раннем наступлении менархе, гипоменструальном синдроме, симптомах дисменореи, а также маточных кровотечениях пубертатного периода.

Из исследования исключали лиц с наличием эндокринных и метаболических расстройств (тиреоидит, сахарный диабет и др.), хронических заболеваний печение и почек, гематологических и психических заболеваний, неопластических состояний, аутоиммунной патологии (системные заболевания соединительной ткани, ревматизм и др.), хронических воспалительных заболеваний, а также лиц, принимающих противовоспалительные и иммуносупрессивные средства (глюкокортикостероидные препараты и др.), или характеризующихся опережением или отставанием полового развития.

Для лабораторных исследований биологическим материалом служила сыворотка периферической крови, забор которой производили в утренние часы вакуумными системами для внутривенного забора крови. В образцах сыворотки при помощи иммуноферментных тест-систем исследовали уровни IL-1β, -4, -6, -10, TNF-α (Вектор-Бест, РФ, Новосибирская обл., п. Кольцово), интерлейкина 17А (eBiosciences, San Diego, CA, USA), остеопротегерина – OPG, лиганда активатора рецептора ядерного фактора κВ – RANKL (Biomedica Medizinprodukte, GmbH & Co KG, A-1210 Wien).

С помощью пакетов прикладных программ «MedStat» и MedCalc® Statistical Software version 20 (MedCalc Software Ltd, Ostend, Belgium; https://www.medcalc.org; 2021) проводили статистический анализ данных. На начальном этапе математической обработки количественных признаков с помощью критерия χ² проводилась оценка вариационных рядов на нормальность распределения данных. Принимая во внимание то, что для большинства исследуемых показателей распределение было отличным от нормального, рассчитывались медиана (Ме), интерквартильный размах (Q1-Q3). Парные сравнения центров независимых выборок проводили с использованием U-теста Манна-Уитни. Сравнение частот признака в двух группах осуществляли при помощи углового преобразования Фишера с учётом поправки Йейтса. Силу связи показателей определяли с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs). Оценку тесноты связи проводили с использованием шкалы Чеддока, считая значения коэффициента меньше 0,3 признаком слабой силы связи, значения более 0,3, но менее 0,5 — признаком умеренной силы связи, значения более 0,5, но менее 0,7 — признаком заметной силы связи, значения более 0,7, но менее 0,9 — признаком высокой силы связи, а значения 0,9 и более — признаком весьма высокой силы связи [21].

Статистически значимыми отличия принимали при р<0,05.

Результаты

Установлено, что сывороточное содержание большинства цитокинов в группе сравнения не отличалось (р>0,05) от аналогичных показателей здоровых лиц и для IL-1β составило 2,15 (1,40–2,85) пг/мл, для IL-4 — 1,95 (1,30–2,65) пг/мл, для IL-10 — 3,10 (2,10–4,25) пг/мл, для IL-17А — 1,90 (1,10–2,80) пг/мл, для TNF-α — 0,00 (0,00-0,30) пг/мл. В то же время лица с НДСТ и НМЦ характеризовались значимым повышением уровней IL-6 (1,60 (0,90–2,40) пг/мл против 1,05 (0,40–1,55) пг/мл в контрольной группе; р=0,002) и RANKL (3,20 (2,25–4,25) пг/мл против 2,50 (1,55–3,20) пг/мл в контрольной группе; р=0,003). Также в группе сравнения нами была зарегистрирована тенденция (р=0,064) к повышению содержания остеопротегерина до значений 81,10 (62,75–100,30) пг/мл против 78,15 (53,35–78,85) пг/мл у здоровых лиц.

Изучение корреляционных связей между уровнями цитокинов позволило установить наличие значимых положительных ассоциаций как в группе здоровых лиц, так и в группе девочек-подростков с НДСТ и НМЦ. В частности, в контрольной группе были зарегистрированы две прямые корреляционные связи слабой силы из 29 возможных. Содержание TNF-α коррелировало с концентрацией OPG (rs=0,247, p=0,041), а уровень IL-6 — с концентрацией IL-17А (rs=0,263, p=0,029). В свою очередь в группе сравнения мы зарегистрировали 11 значимых корреляционных связей слабой и умеренной силы между содержанием различных цитокинов, что было значимо чаще (р=0,010), чем в контрольной группе. Показатели коэффициентов ранговой корреляции Спирмена слабой силы между содержанием цитокинов в группе девочек-подростков с НДСТ представлены в таблице.

Таблица / Table

Показатели коэффициентов ранговой корреляции Спирмена

между значениями цитокинов,

регулирующих синтез структурных макромолекул соединительной ткани,

у девочек-подростков с недифференцированной дисплазией соединительной ткани

и нарушениями менструального цикла (n=176)

Indicators of Spearman's rank correlation coefficients between the values of cytokines,

regulating the synthesis of structural macromolecules of connective tissue,

in adolescent girls with undifferentiated connective tissue dysplasia

and menstrual cycle disorders (n=176)

|

Показатель |

IL-6 |

TNF-α |

OPG |

|

IL-1β |

rs=0,175; p=0,0201 |

rs=0,160; p=0,0338 |

|

|

IL-6 |

rs=0,155; p=0,0404 |

||

|

IL-10 |

rs=–0,159; p=0,0348 |

||

|

IL-17A |

rs=0,179; p=0,0172 |

rs=0,255; p=0,0006 |

|

|

RANKL |

rs=0,293; p=0,0001 |

||

|

OPG |

rs=0,184; p=0,0161 |

Примечание: в таблице представлены только статистически значимые (р<0,05)

показатели коэффициентов корреляции.

Note: the table shows only statistically significant (p<0.05)

values of correlation coefficients.

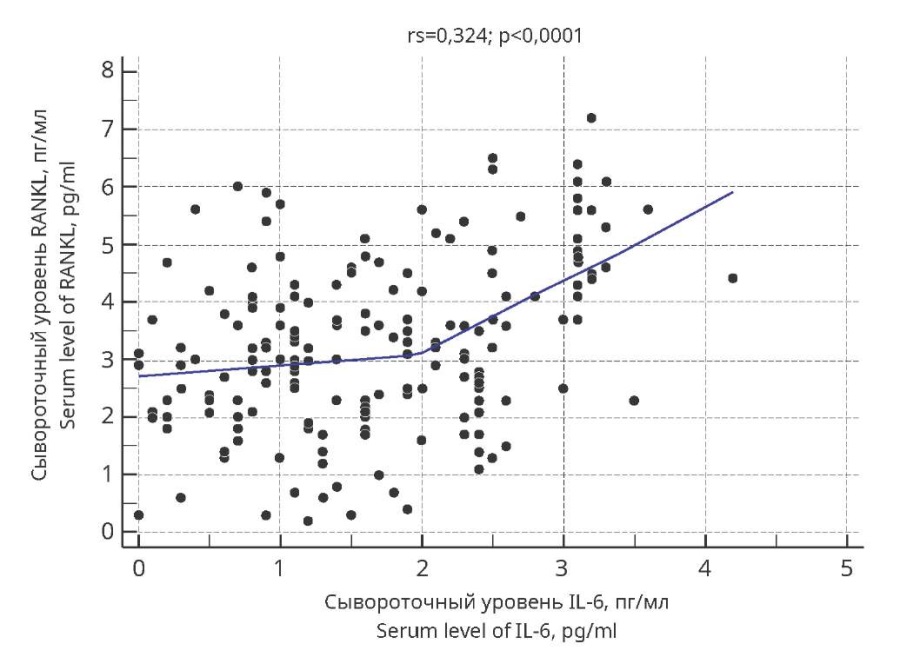

Наиболее выраженными (умеренной силы) были корреляции содержания IL-6 с концентрацией RANKL и OPG, а также содержаний RANKL и OPG между собой. Так, значение коэффициента ранговой корреляции Cпирмена при оценке силы связи уровней IL-6 и RANKL (рис. 1) составило 0,324 (р<0,0001).

Рисунок 1. Диаграмма рассеяния ранговой корреляции Спирмена

между концентрацией IL-6 и RANKL в сыворотке крови

у девочек-подростков с недифференцированной дисплазией соединительной ткани

и нарушениями менструального цикла.

Figure 1. Scattering diagrams of Spearman's rank correlation

between IL-6 and RANKL serum concentrations in adolescent girls

with undifferentiated connective tissue dysplasia and menstrual cycle disorders.

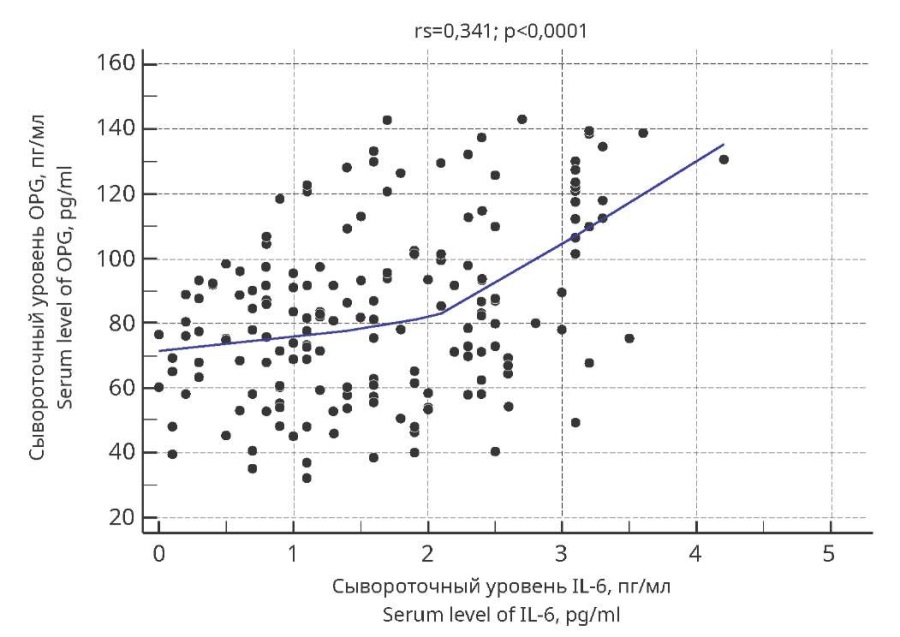

Аналогичным образом нами была зарегистрирована умеренной силы положительная связь содержания IL-6 с концентрацией OPG (рис. 2). Значение коэффициента ранговой корреляции Cпирмена составило 0,341 (р<0,0001).

Рисунок 2. Диаграмма рассеяния ранговой корреляции Спирмена

между концентрацией IL-6 и OPG в сыворотке крови

у девочек-подростков с нарушениями менструального цикла и НДСТ.

Figure 2. Scattering diagrams of Spearman's rank correlation

between IL-6 and OPG serum concentrations in adolescent girls

with undifferentiated connective tissue dysplasia and menstrual cycle disorders.

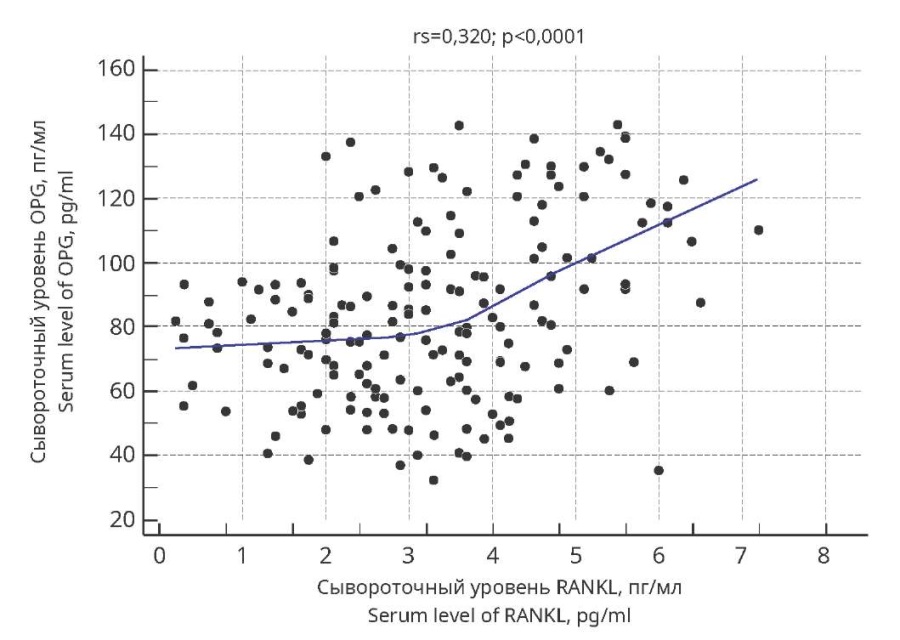

В свою очередь концентрация RANKL положительно коррелировала с концентрацией OPG (рис. 3). Значение коэффициента ранговой корреляции Cпирмена составило 0,320 (р<0,0001).

Рисунок 3. Диаграмма рассеяния ранговой корреляции Спирмена

между концентрацией RANKL и OPG в сыворотке крови

у девочек-подростков с нарушениями менструального цикла и НДСТ.

Figure 3. Scattering diagrams of Spearman's rank correlation

between RANKL and OPG serum concentrations in adolescent girls

with undifferentiated connective tissue dysplasia and menstrual cycle disorders.

Обсуждение

Выполненные исследования позволили установить взаимосвязи синтеза цитокинов, регулирующих синтез структурных макромолекул соединительной ткани, при НДСТ у девочек-подростков с НМЦ, которые чаще встречались в данной группе обследованных в сравнении со здоровыми лицами аналогичного пола и возраста (p=0,01). У данных лиц на фоне значимого повышения содержания в сыворотке IL-6 и RANKL (p<0,01), а также тенденции (p<0,1) к повышению уровня OPG в 11 случаях были зарегистрированы корреляционные связи между уровнями ряда исследуемых цитокинов (p<0,05 – p<0,0001). При этом наиболее выраженные корреляционные связи (умеренной силы) были зарегистрированы между сывороточным содержанием трёх цитокинов — IL-6, RANKL и OPG. Так, значения сывороточной концентрации IL-6 имели прямые корреляционные связи со значениями сывороточных концентраций RANKL и OPG (p<0,0001). Известно, что RANKL является ключевым фактором дифференцировки и активации остеокластов, а OPG известен как остеокластингибирующий фактор, связывающий RANKL [18][22]. Необходимо отметить, что нами была установлена значимая прямая связь и между уровнями RANKL и OPG (р<0,0001).

Полученные результаты согласуются с современными представлениями о значении иммунной системы, в том числе регуляторов функции фибробластов и остеокластов, в развитии НДСТ. Как известно, кость является специализированной формой соединительной ткани, которая минерализована и в состав которой входит около 28% коллагена I типа и 5% белков неколлагенового матрикса [23]. В свою очередь в основе развития дисплазии соединительной ткани лежат качественные и количественные изменения продукции и сборки коллагена и эластина, синтез незрелого коллагена, дефекты структуры волокон соединительной ткани [24].

Следует отметить, что наличие НДСТ у девочек-подростков с нарушениями месячного цикла сопровождается риском развития остеопенического синдрома [25]. Также в единичных работах указывается на наличие у лиц детского возраста с НДСТ дисбаланса в цитокиновой системе RANK/RANKL/OPG, который сопровождается активацией остеокластогенеза и повышением резорбции костной ткани [26].

Можно предположить, что в ответ на повышение продукции RANKL развивается компенсаторное увеличение продукции OPG, направленное в конечном итоге на нивелирование резорбтивного эффекта указанного лиганда и предотвращение чрезмерной активации остеокластов. Повышенные значения содержания IL-6 могут свидетельствовать о развитии компенсаторной реакции, которая направлена на стимуляцию синтеза коллагена и ускорение созревания фибробластов, что в определенной мере способствует предупреждению развития выраженных диспластических изменений костной ткани [27].

Вместе с тем параллельное с RANKL и OPG увеличение уровня IL-6 может также свидетельствовать о развитии слабовыраженного воспаления, которое обусловлено рядом механизмов. Во-первых, НДСТ сопровождается нарушением перекисного окисления липидов с развитием окислительного стресса, который провоцирует воспалительную реакцию [28]. Во-вторых, при НДСТ повышается риск возникновения воспалительных процессов в различных системах организма как результат нарушения структуры соединительнотканного каркаса [29][30]. В совокупности указанные механизмы обусловливают увеличение синтеза различных как провоспалительных, так и противовоспалительных цитокинов.

Заключение

Установлено, что при недифференцированной дисплазии соединительной ткани с нарушением менструального цикла у девочек-подростков повышены сывороточные концентрации IL-6 (р=0,002) и RANKL (р=0,003). Эти изменения сопровождаются увеличением количества корреляционных связей между изученными цитокинами с 2 до 11 из 29 возможных (р=0,010). При этом наиболее выраженные корреляционные связи (умеренной силы) регистрируются между сывороточными уровнями IL-6, RANKL и OPG. Полученные данные отражают механизмы цитокиновой дисрегуляции метаболизма и ремоделирования соединительной ткани и свидетельствуют о развитии слабовыраженного системного воспалительного процесса при НДСТ с НМЦ у девочек-подростков. Результаты исследования могут быть использованы для разработки эффективных индивидуализированных схем лечебно-профилактических мероприятий.

Список литературы

1. Ягода А.В., Гладких Н.Н., Гладких Л.Н. Особенности адгезивной функции эндотелия при различных клинических вариантах первичного пролапса митрального клапана. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2016;15(1):45-50. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2016-1-45-50

2. Яковлев В.М., Мартынов А.И., Ягода А.В. Клинико-визуальная диагностика клапанных синдромов и подклапанных аномалий развития наследственной соединительнотканной дисплазии сердца. Ставрополь: СтГМУ; 2014.

3. Кадурина Т.И., Горбунова В.Н. Дисплазия соединительной ткани: руководство для врачей. СПб.: ЭЛБИ-СПб; 2009.

4. Дума С.Н., Щербакова Л.В. Болевые синдромы у пациентов с недифференцированной дисплазией соединительной ткани и подходы к их коррекции. Лечебное дело. 2019;(3):23-33. https://doi.org/10.24411/2071-5315-2019-12137

5. Луценко Ю.А., Черкасов Н.С., Давыдова О.В., Ледяев М.Я., Макухина Л.П. Клинико-инструментальная оценка форм и синдромов недифференцированной дисплазии соединительной ткани у детей. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2019;3(71):58-61. https://doi.org/10.19163/1994-9480-2019-3(71)-58-61

6. Pope MK, Ratajska A, Johnsen H, Rypdal KB, Sejersted Y, Paus B. Diagnostics of Hereditary Connective Tissue Disorders by Genetic Next-Generation Sequencing. Genet Test Mol Biomarkers. 2019;23(11):783-790. https://doi.org/10.1089/gtmb.2019.0064

7. Antunes M, Scirè CA, Talarico R, Alexander T, Avcin T, et al. Undifferentiated connective tissue disease: state of the art on clinical practice guidelines. RMD Open. 2019;4(Suppl 1):e000786. https://doi.org/10.1136/rmdopen-2018-000786

8. Yamane K, Ihn H, Asano Y, Jinnin M, Tamaki K. Antagonistic effects of TNF-alpha on TGF-beta signaling through down-regulation of TGF-beta receptor type II in human dermal fibroblasts. J Immunol. 2003;171(7):3855-62. https://doi.org/10.4049/jimmunol.171.7.3855

9. Gonzalez Rodriguez A, Schroeder ME, Grim JC, Walker CJ, Speckl KF, et al. Tumor necrosis factor-α promotes and exacerbates calcification in heart valve myofibroblast populations. FASEB J. 2021;35(3):e21382. https://doi.org/10.1096/fj.202002013RR

10. Osei ET, B Mostaço-Guidolin L, Hsieh A, Warner SM, Al-Fouadi M, et al. Epithelial-interleukin-1 inhibits collagen formation by airway fibroblasts: Implications for asthma. Sci Rep. 2020;10(1):8721. https://doi.org/10.1038/s41598-020-65567-z

11. Liu L, Zhou W, Fan Y, Zhang L, Liu S, et al. Effect of Interleukin 6 on Scleral Fibroblast Proliferation, Differentiation, and Apoptosis Involved in Myopic Scleral Remodeling. Ophthalmic Res. 2022;65(5):529-539. https://doi.org/10.1159/000524502

12. Yuan J, Wu S, Wang Y, Pan S, Wang P, Cheng L. Inflammatory cytokines in highly myopic eyes. Sci Rep. 2019;9(1):3517. https://doi.org/10.1038/s41598-019-39652-x

13. Wei L, Abraham D, Ong V. The Yin and Yang of IL-17 in Systemic Sclerosis. Front Immunol. 2022;13:885609. https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.885609

14. Gillery P, Fertin C, Nicolas JF, Chastang F, Kalis B, et al. Interleukin-4 stimulates collagen gene expression in human fibroblast monolayer cultures. Potential role in fibrosis. FEBS Lett. 1992;302(3):231-4. https://doi.org/10.1016/0014-5793(92)80448-p

15. Hasegawa M, Fujimoto M, Kikuchi K, Takehara K. Elevated serum levels of interleukin 4 (IL-4), IL-10, and IL-13 in patients with systemic sclerosis. J Rheumatol. 1997;24(2):328-32. PMID: 9034992.

16. Borthwick LA, Wynn TA, Fisher AJ. Cytokine mediated tissue fibrosis. Biochim Biophys Acta. 2013;1832(7):1049-60. https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2012.09.014

17. Jung M, Ma Y, Iyer RP, DeLeon-Pennell KY, Yabluchanskiy A, et al. IL-10 improves cardiac remodeling after myocardial infarction by stimulating M2 macrophage polarization and fibroblast activation. Basic Res Cardiol. 2017;112(3):33. https://doi.org/10.1007/s00395-017-0622-5

18. Игнатенко Г.А., Немсадзе И.Г., Мирович Е.Д., Чурилов А.В., Майлян Э.А., и др. Роль цитокинов в ремоделировании костной ткани и патогенезе постменопаузального остеопороза. Медицинский вестник Юга России. 2020;11(2):6-18. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2020-11-2-6-18

19. Hofbauer LC, Kühne CA, Viereck V. The OPG/RANKL/RANK system in metabolic bone diseases. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2004;4(3):268-75. PMID: 15615494.

20. Ягода А.В., Гладких Н.Н. Состояние аутоиммунитета к коллагену и цитокиновый профиль у пациентов с пролапсом митрального клапана. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2008;2:30-33. eLIBRARY ID: 15287240

21. Жукова А.А., Минец М.Л. Биометрия: пособие. В 3 ч. Ч. 3. Корреляция и регрессия. Минск: БГУ; 2021

22. Майлян Э.А., Резниченко Н.А., Игнатенко Г.А. Сывороточные уровни цитокинов при постменопаузальном остеопорозе. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. 2018;8(1):36-42. eLIBRARY ID: 35310840

23. Vammi S, Bukyya JL, Ck AA, Tejasvi MLA, Pokala A, et al. Genetic Disorders of Bone or Osteodystrophies of Jaws-A Review. Glob Med Genet. 2021;8(2):41-50. https://doi.org/10.1055/s-0041-1724105

24. Бен Салха М., Репина Н.Б. Клиническая диагностика недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова. 2016;24(4):164-172. https://doi.org/10.23888/PAVLOVJ20164164-172

25. Чайка А.В., Золото Е.В. Особенности минеральной плотности костной ткани у девочек-подростков с недифференцированной дисплазией соединительной ткани, нарушением менструального цикла и дерматопатиями. Торсуевские чтения: научно-практический журнал по дерматологии, венерологии и косметологии. 2018;4(22):27-31. eLIBRARY ID: 36931680

26. Pavlov S.B., Pavlova G.B. Study the role of intercellular mediators in the metabolism of connected tissue in children with cardiomyopathy and osteopeny. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):902-916. https://doi.org/10.5281/zenodo.163528

27. Choy E., Rose-John S. Interleukin-6 as a multifunctional regulator: inflammation, immune response, and fibrosis. J Scleroderma Relat. 2017;2:S1–5. https://doi.org/10.5301/jsrd.5000265

28. Смирнова Т.Л., Герасимова Л.И. Особенности клинических проявлений синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Доктор.Ру. 2018;8(152):40-44. https://doi.org/10.31550/1727-2378-2018-152-8-40-44

29. Нечаева Г.И., Мартынов А.И. Клинические рекомендации Российского научного медицинского общества терапевтов по диагностике, лечению и реабилитации пациентов с дисплазиями соединительной ткани (первый пересмотр). Медицинский вестник Северного Кавказа. 2018;13(1–2):137-209. https://doi.org/10.14300/mnnc.2018.13037

30. Московенко Н.В., Безнощенко Г.Б., Андрюхин М.И. Особенности гормонального статуса пациенток репродуктивного возраста с хроническим циститом и недифференцированной дисплазией соединительной ткани. Доктор.Ру. 2017;7(136):46-50. eLIBRARY ID: 29824953

Об авторах

Н. А. РезниченкоРоссия

Резниченко Наталья Анатольевна - доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1.

Симферополь

Конфликт интересов:

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

Е. В. Золото

Россия

Золото Елена Викторовна - доктор медицинских наук, доцент, директор НИИ репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи, доцент кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии.

Донецк

Конфликт интересов:

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

Э. А. Майлян

Россия

Майлян Эдуард Апетнакович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии и аллергологии.

Донецк

Конфликт интересов:

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

Д. А. Лесниченко

Россия

Лесниченко Денис Александрович - кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и аллергологии.

Донецк

Конфликт интересов:

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

И. Г. Немсадзе

Россия

Немсадзе Илона Гурамовна - кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии.

Донецк

Конфликт интересов:

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

А. С. Прилуцкий

Россия

Прилуцкий Александр Сергеевич - доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и аллергологии.

Донецк

Конфликт интересов:

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

А. Э. Багрий

Россия

Багрий Андрей Эдуардович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней №2.

Донецк

Конфликт интересов:

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

О. А. Трунова

Россия

Трунова Ольга Арнольдовна - доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры организации высшего образования, управления здравоохранением и эпидемиологии.

Донецк

Конфликт интересов:

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

Е. В. Прохоров

Россия

Прохоров Евгений Викторович - доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой педиатрии №1.

Донецк

Конфликт интересов:

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Резниченко Н.А., Золото Е.В., Майлян Э.А., Лесниченко Д.А., Немсадзе И.Г., Прилуцкий А.С., Багрий А.Э., Трунова О.А., Прохоров Е.В. Корреляции цитокинов, регулирующих синтез структурных макромолекул соединительной ткани при недифференцированной дисплазии соединительной ткани у девочек-подростков. Медицинский вестник Юга России. 2023;14(3):92-100. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-3-92-100

For citation:

Reznichenko N.A., Zoloto E.V., Maylyan E.A., Lesnichenko D.A., Nemsadze I.G., Prilutskii А.S., Bagriy A.E., Trunova O.A., Prochorov E.V. Correlations of cytokines, regulating the synthesis of structural macromolecules of connective tissue, in undifferentiated connective tissue dysplasia in adolescent girls. Medical Herald of the South of Russia. 2023;14(3):92-100. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-3-92-100

JATS XML