АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Цель: провести анализ случаев хирургической коррекции несостоятельности рубца на матке после кесарева сечения, определить частоту выявления эндометриоза рубца на матке по данным гистологического заключения и выявить эффективность диагностических методов.

Материалы и методы: проведён ретроспективный анализ историй болезни 52 пациенток в период с января 2022 года по декабрь 2024 года, подвергшихся хирургической коррекции рубца на матке после кесарева сечения при его несостоятельности.

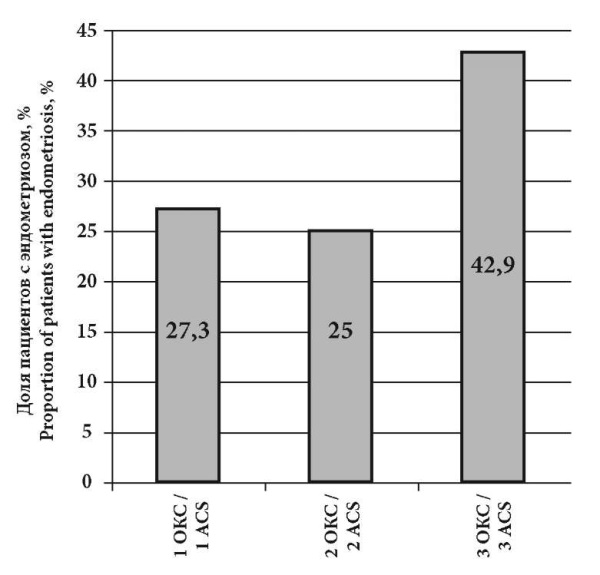

Результаты: проведенный нами корреляционный анализ выявил, что в большинстве случаев эндометриоз рубца на матке протекал бессимптомно, однако, в редких случаях прослеживалась связь между жалобами пациентов на аномальное маточное кровотечение (АМК) и эндометриозом рубца на матке. Отсутствие жалоб при эндометриозе подтверждает его бессимптомное течение. В связи со скрытым и труднодиагностируемым течением заболевания в рамках прегравидарной подготовки у женщин с рубцом на матке для увеличения частоты выявления эндометриоза рубца необходимо применять комплексный диагностический подход, сочетая неинвазивные методы с гистероскопией. Это позволит своевременно провести хирургическое лечение и предотвратит прогрессирование заболевания.

Выводы: ультразвуковое исследование как метод диагностики эндометриоза рубца на матке после ОКС показало низкую чувствительность выявления данной патологии, несмотря на высокую разрешающую способность современных ультразвуковых аппаратов. В качестве методов диагностики рекомендовано применять магнитно-резонансную томографию и диагностическую гистероскопию. В свою очередь комбинация методов для диагностики рубца на матке после ОКС в рамках прегравидарной подготовки даст возможность увеличить частоту выявления эндометриоза рубца на матке, и позволит своевременно провести хирургическое лечение выявленной патологии.

Цель: оценить результаты применения аутотрансплантата сухожилия полусухожильной мышцы в лечении апикального пролапса у пациенток постменопаузального возраста.

Материалы и методы: в исследование вошли 3 женщины постменопаузального возраста с апикальным пролапсом 2–3 стадии по POP-Q. В данной группе проводилось оперативное лечение в следующем объёме: лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки с придатками, промонтофиксация культи шейки матки с использованием аутотрансплантата сухожилия полусухожильной мышцы. Результат коррекции тазового пролапса и оценка функциональности коленного сустава оценивались в раннем и позднем послеоперационных периодах.

Результаты: исход оперативного лечения апикального пролапса у женщин постменопаузального возраста с использованием аутотрансплантата сухожилия полусухожильной мышцы сопоставим с результатами оперативных техник с использованием сетчатого импланта по времени и эффективности, однако описанная методика позволяет избежать mesh-ассоциированных осложнений. Осложнений во время и после операций, снижения функциональной активности коленного сустава, рецидивов после операции за время наблюдения не отмечено.

Заключение: нестандартный подход, относительная простота, предварительные результаты применённой оперативной техники оправдывают внедрение аутотрансплантации в хирургии тазового пролапса. Требуется продолжить исследование с большей группой пациенток для оценки отдаленных результатов оперативного лечения и выполнения новых оперативных техник по коррекции пролапса тазовых органов.

В настоящее время в практическом здравоохранении используются понятия: радиологический изолированный синдром (РИС) и клинически изолированный синдром (КИС). РИС — это очаги в белом веществе головного мозга, выявляемые на МРТ, которые зачастую интерпретируются как демиелинизирующий процесс и дают возможность предположить наличие у пациентов рассеянного склероза (РС). Указанные изменения не имеют клинических проявлений и неврологических симптомов, характерных для РС. Рассеянный склероз — это хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы. РС широко распространён среди женщин репродуктивного возраста, что создает проблемы как для акушеров, так и для неврологов в плане решения вопросов планирования и ведения беременности и родов. Поэтому клиническая и прогностическая значимость указанных изменений у пациентов с РИС остается спорной. Но неопровержимым является тот факт, что пациенты с РИС относятся к группе высокого риска развития РС. Около 2/3 пациентов имеет прогрессирование, по данным МРТ, около 1/3 пациентов — появление клинических симптомов в течение 5 лет наблюдения. В приведённом случае у пациентки развился отдельный клинический эпизод, проявившийся судорожным синдромом в послеродовом (после кесарева сечения) периоде, что дало основание предположить, что это был дебют КИС на фоне имевшего место, но выявленного нами лишь в послеродовом периоде РИС.

Цель: изучить частоту и структуру хромосомных аномалий эмбрионов, полученных в рамках вспомогательных репродуктивных технологий у женщин Кузбасса с бесплодием.

Материал и методы: 58 эмбрионов, полученных в результате экстракорпорального оплодотворения-интрацитоплазматической инъекции сперматозоида (ЭКОИКСИ), были исследованы на наличие анеуплоидий на базе центра охраны здоровья семьи и репродукции «Красная горка» путём проведения преимплантационного генетического тестирования анеуплоидий (ПГТ-А).

Результаты: 60,3 % (35) эмбрионов содержит хромосомные аномалии (ХА). Из них 77,08% эмбрионов — с анеуплоидией, 18,75% — с мозаицизмом, в 4,17% случаев встречались образцы с полиплоидией. В когорте женщин, чей уровень АМГ был снижен, 62,5% эмбрионов имело ХА. Частота ХА эмбрионов у женщин старше 35 лет равна 57,1%. Анализ структуры ХА эмбрионов в когорте пациентов с патоспермией выявил, что 57,7% эмбрионов было эуплоидным. ХА в генетическом профиле имели 42,31 % эмбрионов.

Заключение: сравнение показателей выявленной частоты хромосомных аномалий эмбрионов с результатами исследования зарубежных коллег выявило, что уровень эуплоидных, анеуплоидных и мозаичных эмбрионов, полученных после проведения ПГТ-А, приблизительно равен: 60% эмбрионов имеет ХА. Среди всех ХА доминируют анеуплоидии с частотой в 77,08%. Среди анеуплоидий превалировала трисомия по 16-ой хромосоме (12,5%). Частота распространения мозаицизма составила 18,75%.

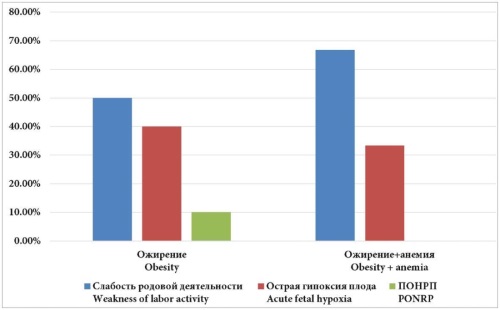

Цель: оценить эффективность программированных родов у женщин с ожирением и анемией.

Материалы и методы: проспективное когортное исследование проведено на клинической базе кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов в родильном доме при ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ. Обследованы 238 беременных с ожирением и анемией, которые были стратифицированы на 4 группы в зависимости от степени ожирения (I, II и III) и IV группа, включающаяся в себя комбинацию ожирения и анемии. У всех респонденток, включённых в исследование, оценивались акушерские и перинатальные исходы родов в зависимости от метода родоразрешения: спонтанных самопроизвольных родов, программируемых родов и абдоминального родоразрешения.

Результаты: статистический анализ показал: 1) программированные роды снижают частоту кесарева сечения у женщин с ожирением и анемией; 2) программированные роды у женщин с ожирением и анемией в сравнении с самопроизвольными снижают продолжительность первого периода родов; 3) программированные роды снижают частоту послеродовых осложнений: в сравнении с самопроизвольным родоразрешением — гипотонического кровотечения, разрывов родовых путей; в сравнении с кесаревым сечением — снижают частоту субинволюции матки.

Заключение: программированные роды снижают частоту абдоминального родоразрешения и послеродовых осложнений у пациенток с ожирением и анемией.

ПСИХИАТРИЯ

В статье освещается проблема распространённости тревожных расстройств в современных условиях, а также роль и место агорафобии в структуре непсихотических психических расстройств. Представлены собственные данные по выборке пациентов с агорафобией. Было выявлено, что чаще всего агорафобия встречалась в рамках тревожных расстройств и социальных фобий («F40-41»). В клиническом случае показан механизм формирования агорафобии при появлении в клинической картине панических атак. Указывается, что для решения терапевтических задач необходимо избирать комплексный подход в лечении, а именно сочетание медикаментозного и психотерапевтического воздействия. Многолетний катамнез продемонстрировал, что проведённая терапия привела к выздоровлению пациента и повышению его адаптационных возможностей.

Обзор литературы посвящен проблеме ментизма — хорошо известного и в то же время неоднозначного феномена нарушения произвольности мышления. Представленный литературный материал основан на проведённом поиске русскоязычных и англоязычных статей в базах данных «ELibrary.ru», «Web of Science», «Scopus», «Clinical Case», «PubMed», «Cochrane Database of Systematic Reviews». Поиск статей осуществлён по ключевым словам: «ментизм», произвольность мышления, автоматизм, базисные симптомы шизофрении. Критерии включения: полнотекстовые статьи на русском и английском языках; оригинальные исследования; кокрейновские обзоры; клинические наблюдения; дата публикации с 1895 по 2025 гг. Критерии исключения: абстракты, тезисы, учебные пособия; дата публикации до 1895 г. Всего найдено 126 публикаций. Критериям включения/исключения соответствовали 28 публикаций. В данном обзоре даны подробные описания феномена ментизма в разные исторические периоды. Предложена возможная типология ментизма, изучена соотносимость ментизма с аффективной патологией и шизофренией, положение ментизма в современных диагностических классификациях, интерпретация его как базисного симптома шизофрении и симптома аффективных расстройств. Авторы обзора приводят перечень нерешённых вопросов, связанных с ментизмом, предполагая, что их прояснение может быть полезным для улучшения качества диагностики и терапии психических расстройств.

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

Цель: оценить качество жизни пациентов с хроническим панкреатитом и эрозивно-язвенными изменениями желудка и двенадцатиперстной кишки до и после терапии.

Материалы и методы: анкетирование 40 больных хроническим панкреатитом и 50 пациентов с эрозивно-язвенными изменениями желудка и двенадцатиперстной кишки при помощи опросника SF-36; обработка полученных результатов при помощи компьютерной программы.

Результаты: показатели физического и психического здоровья у пациентов с хроническим панкреатитом при поступлении были значимо ниже.

Выводы: использование опросника SF-36 в практике врача-гастроэнтеролога поможет выявить и скорректировать проблемы психологического характера с целью повышения эффективности терапии заболеваний органов пищеварения.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

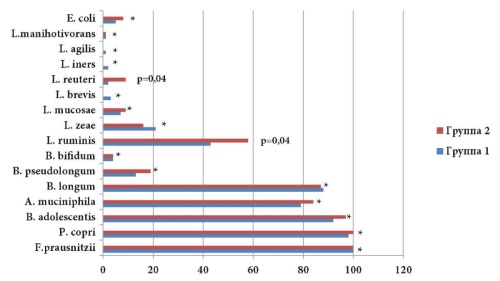

Цель: изучить особенности содержания некоторых видов микроорганизмов в толстой кишке методом метагеномного секвенирования у пациентов с ожирением и у здоровых людей с нормальной массой тела.

Материалы и методы: обследованы 265 человек (44 мужчин и 221 женщина, средний возраст — 47,1 ± 4,8 года). Сформированы две клинические группы: здоровые с нормальной массой тела (n = 129) и пациенты с ожирением (n = 136). Оценка состава микробиома кишечника выполнена путём метагеномного анализа. Из образцов кала выделяли ДНК и проводили секвенирование вариабельного участка v3–v4 гена 16S рРНК.

Результаты: выявлены статистически значимые (p < 0,05) различия количественных и качественных показателей некоторых видов микроорганизмов в толстой кишке у здоровых людей без ожирения и у пациентов с ожирением. У пациентов с ожирением повышено количество P. copri. и снижено количество F. prausnitzii, B. adolescentis и B. longum.

Выводы: полученные результаты продемонстрировали определённые видовые различия в микробиоме кишечника у здоровых лиц и у пациентов с ожирением.

КАРДИОЛОГИЯ

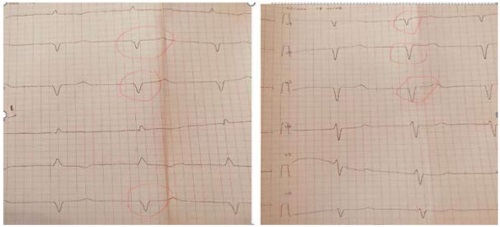

Представлен клинический случай амилоидной кардиомиопатии, ассоциированной с множественной миеломой, с развитием хронической сердечной недостаточности с сохранной фракцией выброса, рефрактерной к терапии. Исследуется роль клинических признаков, в особенности «красных флагов» амилоидоза, а также необходимость повышения осведомленности врачей о симптомах и признаках амилоидной кардиомиопатии, и раннего выявления, и лечения патологии. Обсуждаются актуальные методы диагностики, включая гистологическое исследование и иммунофенотипирование, что позволяет улучшить прогноз пациента.

Цель: оценить распространённость врождённой и приобретённой тромбофилии у пациентов с ИМ.

Материалы и методы: исследовались тромбофильные факторы у пациентов, включённых в регистр острого коронарного синдрома по Краснодарскому краю. В выборку включались пациенты, поступившие по поводу острого инфаркта миокарда в ГБУЗ НИИ-ККБ№1 с ноября 2023 г. по ноябрь 2024 г. и соответствующие универсальным диагностическим критериям острого инфаркта миокарда. Выделены две группы: I — пациенты с стенозом коронарных артерий II — пациенты с стенозом коронарных артерий ≥50%. Исключались пациенты, которым ранее проводилась антикоагулянтная терапия. Все пациенты получали помощь в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями, и включение в исследование не влияло на тактику ведения и лечения. Чтобы избежать влияния вводимых лекарств на догоспитальном и госпитальном этапах скрининг тромбофилии осуществлялся через 4 недели от момента поступления. Производилась оценка наследственной тромбофилии (фактор V Лейдена, дефицит белка C, белка S или антитромбина, мутацию протромбина G20210A), антифосфолипидного синдрома (АФС), фактора VIII (> 150%), липопротеина (а) (> 30 мг/дл) и гомоцистеина (≥15 мкМ).

Результаты: проводилось сравнение 100 последовательно включённых пациентов с инфарктом миокарда без обструктивного (стеноз 50% ) коронарных артерий (ИМОКА) (средний возраст — 50,8±12,9 лет). Наиболее значимая частота наследственной тромбофилии была установлена в группе пациентов с ИМБОКА (21 пациент (21,0%) против 9 (8,8%) с ИМОКА (р=0,0076)). Помимо этого, гипергомоцистеинемия, АФС и повышенный фактор VIII также были более распространены среди пациентов ИМБОКА. АФС был обнаружен у 13 (13,0%) пациентов с ИМБОКА, в основном в однопозитивной форме, и превалировал у пациентов с инфарктом миокарда без подъёма сегмента ST (11 пациентов (11,0%) против 2 пациентов (2,0%) с подъёмом сегмента ST, р=0,0035). В свою очередь липопротеина (а) чаще встречался у пациентов с ИМОКА (32 пациента (31,4%) против 18 пациентов (18,0%) с ИМБОКА, р=0,0221).

Выводы: распространённость тромбофилии, включая АФС, наблюдается в группе пациентов без значимого поражения коронарных артерий. Исследование демонстрирует, что проведение скрининга и выявление тромбофилии у пациентов с ИМБОКА имеет высокую клиническую значимость. Можно предполагать, что назначение долгосрочной антикоагулянтной терапии будет иметь благоприятный прогноз у пациентов с ИМБОКА при некоторых нарушениях, особенно при АФС.

ПЕДИАТРИЯ

В данной статье представлено клиническое наблюдение пациента с врождённым гиперинсулинизмом. Девочка в состоянии средней тяжести за счёт симптомов дыхательной недостаточности, неврологической симптоматики, на первые сутки жизни была переведена в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей городской клинической больницы из родильного дома. За время наблюдения в отделении отмечалась персистирующая гипогликемия, которая корректировалась внутривенной инфузией 10%-ной глюкозы. При попытке отмены внутривенно капельного введения 10%-ной глюкозы возобновлялись эпизоды гипогликемии (до 1,8 ммоль/л). Учитывая повышение уровня инсулина крови до 67,2 мг/л, пациентка была переведена в «Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» (НИИАП) для дальнейшего обследования и выбора тактики лечения. Ребёнку был выставлен диагноз «Врождённый гиперинсулинизм на фоне гипогликемии 1,2 ммоль/л». Начата терапия Диазоксидом в дозе 20 мг/ сут. (5,0 мг/кг/сут.) под контролем гликемии, на фоне чего отмечалась тенденция к стабилизации показателей гликемии, колебания уровня гликемии по глюкометру от 2,7 ммоль/л до 5,0 ммоль/л. Терапия переносилась удовлетворительно, значимых побочных эффектов не обнаружено. Однако с учётом сохраняющейся гипогликемии 2,7 ммоль/л на фоне голодного промежутка, доза Диазоксида увеличена до 25 мг/сут. (5,5 мг/кг/сут.), после чего состояние ребенка стабилизировалось.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Цель: анализ возможности выживания холерных вибрионов в поверхностных водоёмах субъектов Российской Федерации в условиях пониженной температуры воды по сравнению с температурным оптимумом для роста и размножения этих микроорганизмов в объектах окружающей среды (ООС).

Материалы и методы: использованы официальные данные референс-центра по мониторингу за холерой по обнаружению штаммов холерных вибрионов в водных ООС субъектов РФ в рамках мониторинговых исследований за период с 2019 по 2024 гг. Мониторинговые исследования организовывали и проводили в соответствии с действующей нормативно-методической документацией. Все изолированные штаммы Vibrio cholerae были идентифицированы регламентированными бактериологическими, серологическими, молекулярно-биологическими методами.

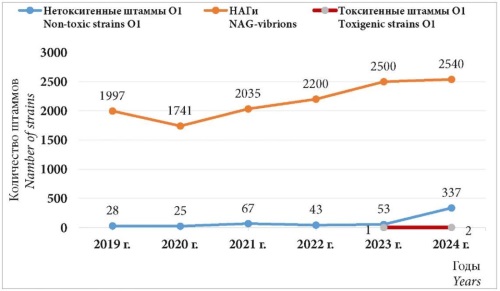

Результаты: за период с 2019 г. по 2024 г. выделено 553 штамма V. cholerae O1 серогруппы (из них три токсигенных) и 13013 штаммов V. cholerae nonО1/nonО139 (НАГ-вибрионов). Диапазон минимальных температур воды поверхностных водоёмов, из которых были выделены первые штаммы холерных вибрионов на административных территориях I–III типов по эпидемическим проявлениям холеры находился в пределах от 1 °C до 15 °C, что ниже температурного оптимума (выше +16 °C) для их роста. Это указывает на возможность выживания этих микроорганизмов в условиях пониженных температур водных объектов, а следовательно, не исключает вероятность распространения инфекции водным путём в случае попадания в водоем токсигенного штамма.

Выводы: обнаружение в воде поверхностных водоёмов НАГ-вибрионов, а также нетоксигенных штаммов холерных вибрионов О1 серогруппы при температурах до 15 °С является индикаторным признаком существования условий, способствующих распространению инфекции в случае завоза холеры на территорию РФ и свидетельствует в пользу целесообразности более раннего начала и более позднего окончания мониторинговых исследований на холеру на территории России.

Цель: анализ современной литературы, посвященной производственно обусловленным заболеваниям у медицинских работников (МР).

Материалы и методы: обзор литературы выполнен с использованием баз данных РИНЦ, PubMed, Scopus и Web of Science (Core Collection) 13.02.2025 г. по следующим ключевым словам: «медицинские работники», «производственно обусловленные заболевания», «профессиональные заболевания», «профессиональные вредности», «здоровьесбережение», «здоровье медицинских работников». Для анализа были отобраны научные статьи, опубликованные в период с 2005 по 2024 г.

Результаты: для МР характерна высокая профессиональная заболеваемость по сравнению с другими социально-профессиональными группами и населением в целом в связи с воздействием различных вредных факторов на рабочем месте. Среди работников здравоохранения чаще всего встречаются хронические производственно обусловленные заболевания, включая болезни системы кровообращения, метаболический синдром, избыточный вес и ожирение, сахарный диабет, психические расстройства, болезни костно-мышечной и репродуктивной систем, органов пищеварения и дыхания, а также аллергические и инфекционные заболевания.

Заключение: контроль и профилактика негативного влияния вредных и опасных факторов на здоровье МР поддерживаются нормативно-правовой базой и имеют широкие перспективы развития, однако в связи с высоким риском развития производственно обусловленных заболеваний среди МР, требуется активная реализация и модернизация существующих мер здоровьясбережения.

МЕДИЦИНА ТРУДА

Проведён комплексный поиск литературных источников, посвящённых проблеме оценки профпригодности работников, контактирующих с производственной вибрацией и шумом в международной базе данных «PubMed» («Medline») и научной электронной библиотеке «еLibrary». Поиск проводился по ключевым словам «экспертиза профпригодности», «медосмотры работников», «общая и локальная вибрация», «производственный шум». Критериями отбора явились полнотекстовые статьи, опубликованные в течение последних 25 лет, из них 48 статей опубликованы за последние 10 лет. Из 91 найденных источников 46 работ, соответствовавших критериям отбора, и 1 статья, опубликованная в 1999 г. (является фундаментальной, раскрывает особенности патогенеза вибрационной болезни), были использованы для проведения данного аналитического обзора.

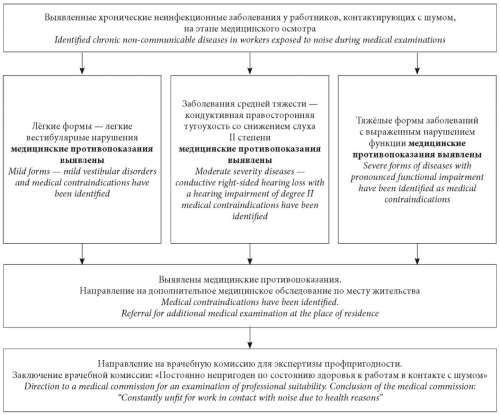

На основании анализа литературных данных и нормативных документов представлена информация об отечественном опыте определения профессиональной пригодности работников. Дана информация об основных этапах становления и совершенствования системы определения профпригодности работающих с физическими факторами. Описаны современные подходы к нормированию и специальной оценке условий труда работников, контактирующих с вибрацией и шумом. Рассмотрены вопросы оценки медицинских противопоказаний для выполнения работ с вибрацией и шумом в процессе обязательного медосмотра и экспертизы профпригодности (ЭПП) в условиях врачебной комиссии. Предложен алгоритм оценки профпригодности работников, контактирующих с вибрацией и шумом.

ISSN 2618-7876 (Online)