АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Цель: оценить роль некоторых показателей антиоксидантной защиты и метаболизма жировой ткани в прогнозировании преждевременных родов у беременных с истмико-цервикальной недостаточностью.

Материалы и методы: в исследование включены 117 беременных, вошедших в две клинические группы. I группа — 57 беременных с истмико-цервикальной недостаточностью, которым проводилась хирургическая коррекция ИЦН, II группа — 60 женщин с физиологически протекающей беременностью. При помощи иммуноферментного анализа определяли уровни супероксид-дисмутазы, каталазы, церулоплазмина, лептина, гомоцистеина, грелина, резистина и адипонектина в сыворотке крови беременных клинических групп.

Результаты: установлено, что наибольшей прогностической значимостью в отношении истмико-цервикальной недостаточности со стороны системы антиоксидантной защиты обладает каталаза, со стороны показателей обмена жировой ткани — лептин, резистин и гомоцистеин. Заключение: определение в первом триместре беременности уровня некоторых ИЦН-ассоциированных показателей оксидативного стресса и липидного обмена могут быть успешно применены для формирования группы риска, раннего прогнозирования и своевременной профилактики истмико-цервикальной недостаточности.

Цель: отдалённая оценка результатов хирургического лечения смешанного недержания мочи у женщин, с пролапсом тазовых органов, способом Келли, в собственной модификации.

Материалы и методы: проведена диагностика и хирургическое лечение пролапса тазовых органов и недержания мочи у 95 женщин в возрасте 52–60 лет. Пациенткам выполнены вагинальная гистерэктомия, передняя и задняя кольпоррафия, леваторопластика, перинеопластика. Для оптимизации хирургического лечения смешанного недержания мочи выполнена пластика уретры способом Келли в собственной модификации. Через 3 года после операции оценивалась эффективность проведённой операции.

Результаты: проведённое хирургическое лечение улучшало качество жизни пациенток в течение последующих 3 лет жизни, так как отсутствовали нарушения анатомии влагалища и мочевого пузыря. Отмечались хорошей силы сокращения мышц тазового дна, женщины полноценно удерживали мочу. Пациентки полностью удовлетворены результатами операции, трудоспособны и занимают активную жизненную позицию.

Заключение: предложенная методика является патогенетически обоснованным методом восстановления адекватного мочеиспускания, предупреждает рецидив заболевания, возвращает основные функции мочеиспускательному каналу (удерживать мочу в мочевом пузыре и обеспечивать выделение её наружу), что повышает эффективность оперативного лечения и длительность позитивного эффекта.

В структуре преждевременных родов более половины случаев приходится на поздние преждевременные роды (ППР). Многие аспекты этой проблемы остаются неизученными. В статье проведён анализ литературных источников с 2018 по 2023 гг. (отечественные и зарубежные научные исследования, мета-анализы и систематические обзоры), которые посвящены поздним преждевременным родам. Рассмотрены факторы риска, прогнозирование и стратегии управления при преждевременных родах в период с 34 до 36⁺⁶ недель беременности. Понимание факторов риска и возможности прогнозирования являются важными для предотвращения поздних ПР и улучшения исходов беременности. Для удобства использования, факторы риска и прогностические критерии сведены в таблицы с указанием литературных источников и OR. На основании проанализированных данных составлен примерный портрет пациентки с поздними преждевременными родами и подтверждено значение биохимических маркеров (PAMG-1 и фибронектина), а также инструментальных методов (цервикометрии и эластографического ультразвукового исследования шейки матки) как наиболее информативных тестов-предикторов наступления ППР. Оптимальным представляется оценка рисков с использованием нескольких методов прогнозирования наступления преждевременных родов. Приведённые в данной статье сведения позволяют провести правильную оценку рисков преждевременных родов, включая поздние ПР и определить тактику ведения, основанную на использовании информативных и «быстрых» тестов на угрожающие ПР, что позволит улучшить их исходы.

3.1.9 ХИРУРГИЯ

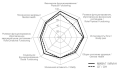

Цель: изучить показатели качества жизни пациентов и особенности течения послеоперационного периода после минимально инвазивной видео-ассистированной гемитиреоидэктомии (МИВАГ) в сравнении с традиционной открытой гемитиреоидэктомией (ОГ).

Материалы и методы: проведёен анализ качества жизни и послеоперационных результатов у 92 пациентов с доброкачественными узловыми новообразованиями щитовидной железы (ЩЖ). В исследуемую группу составили вошли 45 пациентов, которым была выполнена МИВАГ. В контрольную группу былио включеноы 47 пациентов, которым операция была проведена по методике ОГ.

Результаты: уровень болевого синдрома был меньше в группе МИВАГ на всёем протяжении периода оценки. При этом статистическая значимость различий (p<0,05) в уровне болевого синдрома была отмечена на сроках 24–-48 часов после проведения операции. Нарушения со стороны акта глотания были отмечены пациентами реже в группе МИВАГ (на 14,0% через 1 месяц после операции, и на 8,0% — через 6 месяцев). Анализ показателей качества жизни по шкале SF-36, продемонстрировал, что на сроке 1 месяц после проведения операции у пациентов в группе МИВАГ были отмечены более высокие значения критерия физического функционирования (92,7±10,2 против 83,1±15,3 балла; p<0,05), критерия ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием (86,1±11,7 против 63,0±14,8 баллов; р<0,01) и критерия социального функционирования (82,4±13,9 против 72,6±14,8 баллов; p<0,05). Через 6 месяцев после проведения операции, все показатели шкалы SF-36 продемонстрировали выравнивание между группами сравнения.

Выводы: методика МИВАГ по сравнению с традиционной открытой операцией характеризуется улучшением ряда показателей течения послеоперационного периода. После проведения МИВАГ качество жизни пациентов значительно выше в раннем послеоперационном периоде, однако в отдалёенном послеоперационном периоде качество жизни демонстрирует сравнимые показатели как после МИВАГ, так и после ОГ.

Представлен анализ клинического исхода пациентов с различной степенью печёночной энцефалопатии (ПЭ) в листе ожидания трансплантации печени (ЛО ТП) в рамках одного центра. Использованы клинико-лабораторные и инструментальные данные 847 пациентов из ЛО ТП. Проведён ретроспективный клинико-лабораторный анализ пациентов, распределённых на 5 групп согласно клиническому исходу в ЛО ТП (делистинг вследствие стойкой рекомпенсации функции печени, наблюдение в листе ожидания, делистинг вследствие смерти пациента, делистинг вследствие ортотопической трансплантации печени (ОТП), а также пациенты, наблюдающиеся в условиях центра, но не внесённые в ЛО ТП по различным причинам), оценены и представлены данные лечения в зависимости от стадии печёночной энцефалопатии. Ретроспективный анализ реализации программы трансплантации органов в нашем центре показал, что обязательным условием снижения смертности в ЛО ТП и выработки эффективного алгоритма наблюдения за пациентами из ЛО ТП является разработка критериев очередности и своевременности выполнения мероприятий, профилактирующих ПЭ, а также систематический клинико-диагностический мониторинг пациентов с различными формами ПЭ параллельно с другими проявлениями декомпенсации функции печени. Своевременное выявление ПЭ и безотлагательное выполнение мероприятий, купирующих ПЭ и профилактирующих её прогрессию, является обязательным условием снижения смертности в ЛО ТП.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Цель: улучшить результаты лечения больных с осложнённой внутрипеченочной портальной гипертензией путём разработки оптимальной тактики хирургического лечения и выбора медикаментозной коррекции, направленной на профилактику тромботических венозных осложнений.

Материалы и методы: обследованы и пролечены 82 пациента с клинически значимой портальной гипертензией цирротического генеза. I группу составили 24 пациента, которым была выполнена операция трансъюгулярного внутрип

10.21886/2219-8075-2024-15-2-ечёночного портосистемного стент-шунтирования, во II группу вошли 58 пациентов, которым опер ация была дополнена селективной эмболизацией желудочных вен.

Методы исследования: клинико-лабораторное обследование, тест «Тромбодинамика» с использованием «прогностического калькулятора» (патент РФ), хирургический, статистический.

Результаты: было установлено наличие у 26,8% больных риска развития венозных тромботических осложнений (в I группе — 4/24 (16,6%), во II группе — 18/58 (31,0%)). Проведённая в послеоперационном периоде персонифицированная медикаментозная коррекция привела к отсутствию риска у 2/22 (9,1%) пациентов в I группе и у 8/53 (15,1%) во II группе. Число летальных исходов в I группе составило 2/24 (8,33 %) и во II группе 5/58 (8,62%). Тромбоз шунта был установлен у 3/22 (13,63%) пациентов I группы и у 1/53 (1,88%) пациентов II группы в сроки от 24 до 32 месяцев после операции. Варикозное пищеводно-желудочное кровотечение возникло у 2/22 (9,00%) пациентов с тромбозом шунта I группы и у 1/53 (1,88%) пациента II группы, которым было выполнено эндоскопическое лигирование вариксов пищевода.

Заключение: способ прогнозирования риска развития тромботических осложнений у пациентов с циррозом печени — удобный инструмент риск-стратификации больных. Индивидуальный подход обеспечивает проведение мониторинга пациента не только до, но и после операции. Схемы медикаментозной коррекции при установке высокого, умеренного и низкого риска развития осложнений позволили их предупредить. Операция TIPS в моноварианте и в сочетании с селективной эмболизацией вен желудка позволяет добиться сопоставимых результатов в группах наблюдения на фоне корректирующей терапии.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Цель: выявление индексов инсулинорезистентности (ИР) для диагностики подтипа гестационный сахарный диабет (ГСД).

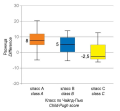

Материалы и методы: у 130 беременных оценены углеводный (глюкоза венозной плазмы натощак, пероральный глюкозотолерантный тест с 75 г глюкозы с определением инсулина) и липидный обмены. Рассчитаны индексы НOMA-ИР, QUICKI, Matsuda, McAuley, Belfiore, Gutt, Stumvoll, Avignon. По индексу Matsuda пациентки разделены на подгруппы: Группа I — 45 беременных с ГСД и дисфункцией β-клеток, группа II — 43 с ГСД и ИР, группа III — 42 без ГСД. Статистическая обработка проводилась при помощи сравнительного анализа. Данные приведены в виде медиан и интерквартильных интервалов количественных показателей в группах.

Результаты: статистически значимые различия в степени выраженности ИР получены при расчёте всех индексов. При расчёте HOMA-ИР пациентки в группе II продемонстрировали наибольший результат: группа I [1.13 (0.85; 1.34)], группа II [2.33 (1.76; 4.23)], группа III [1.25 (1.01; 2.43)]. При расчёте остальных индексов также выявлены различия, демонстрирующие неоднородность. С помощью индекса оценки секреции инсулина HOMA-B выявлено, что пациентки с ГСД без ИР имеют наименьший показатель, в то время как результаты не отличались среди других групп: группа I [15.3 (11.1; 18.0)], группа II [36.9 (19.4; 57.0)], группа III [25.9 (20.4; 59.9)].

Заключение: нами изучены особенности индексов ИР у беременных с разными подтипами ГСД. Определены индексы, позволяющие дифференцировать различные подтипы ГСД.

Синдром диабетической стопы (СДС) является опасным осложнением сахарного диабета. Несмотря на множество исследований, посвященных процессу заживления ран у больных синдромом диабетической стопы, операции при данной патологии зачастую сопровождаются несостоятельностью хирургического шва на фоне проводимой инсулинотерапии и требуют повторного хирургического вмешательства. Цель данной работы — анализ биохимических механизмов, принимающих участие в регенерации раны у пациентов с синдромом диабетической стопы. Для достижения поставленной цели отобраны и проанализированы статьи в зарубежных базах («PubMed», «MedLine», «Google Scholar»), а также в базе данных российского индекса научного цитирования (РИНЦ) за период с 2017 по 2023 гг. Поиск статей проводился по ключевым словам («diabetic foot», «wound healing», «molecular mechanisms») и их аналогам на русском («диабетическая стопа», «заживление ран», «молекулярные механизмы»). Проведённым литературным поиском были выделены 74 публикации, из которых в обзор были включены 24 литературных источника с 2017 по 2023 гг., соответствующие направлению и цели исследования, а также дополнительно использовано 18 источников старше 2017 г., необходимых для раскрытия предмета исследования из ссылок в списках литературы. В проведённом литературном обзоре рассматриваются различные факторы, оказывающие влияние на процесс заживления раневой поверхности: функция кожного барьера, активность компонентов иммунной системы, а также вклад гипоксии и эндотелиальной дисфункции на механизмы регенерации ткани у больных с СДС. Несмотря на имеющиеся данные литературы, целесообразен поиск новых факторов, принимающих участие в механизмах развития СДС, для предотвращения осложнений и повышения эффективности проводимого лечения.

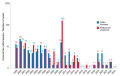

Цель: провести анализ заболеваемости населения сахарным диабетом 1 типа в Республике Саха (Якутия).

Материалы и методы: в статье представлен ретроспективный анализ первичной и общей заболеваемости сахарным диабетом 1 типа в Республике Саха (Якутия), а также представлены социо-демографические сведения, основные осложнения и терапия по данным регионального регистра сахарного диабета.

Результаты: за 2018–2022 гг. в Республике Саха (Якутия) отмечается некоторая тенденция к снижению общей и первичной заболеваемости взрослого населения сахарным диабетом 1 типа. Особенно настораживает повышение общей и первичной заболеваемости детского населения сахарным диабетом 1 типа в 2021–2022 гг.

Заключение: данные ретроспективного анализа четко определяют концепцию совершенствования эндокринологической службы в Республике Саха (Якутия) на основе клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета 1 типа.

КАРДИОЛОГИЯ

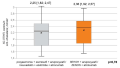

Цель: сравнительная оценка эффективности комбинированной гиполипидемической терапии розувастатином и эзетимибом в фиксированной и раздельной комбинациях с ингибиторами PCSK9 у больных очень высокого сердечно-сосудистого риска.

Материалы и методы: 65 участников исследования были разделены на 2 группы в зависимости от способа комбинированной липидснижающей терапии и наблюдались 5 месяцев на 6 визитах. Оценивалась эффективность гиполипидемического ответа в каждой из исследуемых групп.

Результаты: в группе с раздельным назначением гиполипидемических препаратов целевых значений холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) достигло 50% больных, уровень ХС ЛПНП в процессе 5 месяцев лечения снизился на 38,22 % с 2,25 [1,82; 2,47] ммоль/л до 1,39 [1,21; 1,59] ммоль/л (p<0,001). В группе с фиксированной комбинацией розувастатина и эзетимиба 61,29% участников исследования достигло целевых диапазонов ХС ЛПНП, концентрация ХС ЛПНП снизилась на 47,46% с 2,36 [1,92; 2,57] ммоль/л до 1,24 [1,18; 1,56] ммоль/л (p<0,001). При проведении логистического регрессионного анализа показана достоверная ассоциация женского пола с более высоким риском не достигнуть целевых диапазонов ХС ЛПНП (χ²<0,001; ОШ 0,13 95 % ДИ 0,04–0,39; p<0,001).

Заключение: использование фиксированной комбинации розувастатина и эзетимиба в сочетании с ингибиторами PCSK9 у больных с очень высоким сердечно-сосудистым риском позволяет на 9,24% интенсивнее снижать концентрацию ХС ЛПНП относительно лекарственной схемы с раздельным приемом препаратов.

ПЕДИАТРИЯ

Цель: изучить влияние различных факторов на течение и исходы коронавирусной инфекции (COVID-19) у детей разных возрастных групп для уточнения тактики ведения детей на амбулаторном этапе.

Материалы и методы: в статье представлены результаты ретроспективной оценки течения COVID-19 у 89 детей, наблюдавшихся в детских поликлиниках г. Самары. Проведён сравнительный анализ особенностей течения COVID-19 и постковидного периода в разных возрастных группах. Для статистической обработки использовалась программа IBM SPSS Statistica 25, критерием значимости считали p<0,05.

Результаты: степень тяжести COVID-19 не зависела от возраста. Для детей с 3 до 6 лет имело значение тяжёлое течение острых респираторных инфекций (ОРИ) в анамнезе, а в группе детей от 7 до 11 лет — соответствие национальному календарю профилактических прививок. Постковидный синдром имел различия в частоте и сроках купирования жалоб. У детей старше 7 лет астеновегетативный синдром возникал чаще и быстро купировался, у детей 3–6 лет — астеновегетативный и диспепсический синдромы исчезали в течение более длительного периода. Через 2–3 месяца после выздоровления от COVID-19 у детей старше 3 лет отмечалось обострение аллергических заболеваний. Снижение иммунорезистентности произошло через месяц после выздоровления у детей до 6 лет.

Выводы: исследование показало, что для прогноза рисков тяжёлого течения COVID-19 и ухудшения состояния здоровья ребенка после выздоровления необходимо учитывать возрастные особенности течения COVID-19 и постковидного синдрома.

Представлено клиническое наблюдение врождённой мальформации головного мозга у новорождённого. Диагностика и комплексное лечение новорождённых с такой патологией крайне затруднено в связи с многообразием причин, вызывающих необратимые структурные дефекты мозговой ткани при нарушении её нормального пре- или постнатального развития. Уникальностью данного случая является постнатальное выявление множественных пороков развития у ребёнка на фоне сложного уточнения характера наследственного нарушения обмена веществ. К сожалению, в данном клиническом случае относительно ранняя постановка диагноза пероксисомной патологии не позволила быстро поставить полный клинический диагноз и провести специфическую терапию, что утяжелило прогноз заболевания. Только дальнейщее углублённое обследование (консультации генетика, неврологов, МРТ головного мозга, медико-генетическое исследование) позволили уточнить характер имеющейся патологии. Отсроченные уточнение и подтверждение причины возникновения энцефаломиелопатии (пероксисомное заболевание) связаны с материально-техническими возможностями детских стационаров, хотя на сроках начала и объёма проводимой комплексной симптоматической терапии ребёнку это не сказалось.

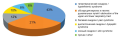

В статье представлены опыт работы и ретроспективный анализ показателей отделения неотложной помощи детям ГБУЗ РБ «Детская поликлиника №5» г. Уфа за 2023 г. Среднее число обращений в неотложную службу составило 3491 вызовов в год. В среднем одним врачом отделения обслуживается 10–12 вызовов в день. Однако в течение года наблюдается неравномерная нагрузка на отделение: в осенне-зимний период частота вызовов увеличивается до 20–30, в летние месяцы уменьшается до 3–5 вызовов. Подавляющее количество обращений приходилось на возраст 3–7 лет (35% случаев), реже всего за неотложной помощью обращались подростки (6% случаев). Наибольший процент обращаемости приходился на долю гипертермического синдрома (43% случаев), на втором месте регистрировалась обструкция верхних и нижних дыхательных путей (21% случаев), третье место составили обращения, связанные с болевым синдромом (12%). Анализ структуры заболеваемости по нозологиям продемонстрировал следующие результаты: ведущей патологией в 70,2% случаев являлась острая респираторная вирусная инфекция, второе место занимали заболевания органов желудочно-кишечного тракта (15,5% случаев). Таким образом, отделение неотложной медицинской помощи способствуют своевременному и эффективному оказанию неотложной помощи детям на дому, предупреждает развитие декомпенсации функций организма, сокращает риск потери трудоспособности и способствует укреплению здоровья маленьких граждан Российской Федерации.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Цель: изучить особенности эпидемического процесса сальмонеллёзной инфекции в современных условиях. Установить причинно-следственную связь между заболеваемостью сальмонеллезом и функционированием объектов общественного питания, способных формировать эпидемиологические риски.

Материалы и методы: для оценки интенсивности, динамики и структуры эпидемического процесса сальмонеллезной инфекции использовали методы оперативного и ретроспективного эпидемиологического анализа, для выявления и характеристики этиологических агентов — лабораторные методы (бактериологический, серологический, молекулярно-генетический).

Результаты: в ходе проведённого исследования установлены эпидемиологические особенности распространения сальмонеллёза в Ростовской области, основные риски, способные формировать множественные очаги, на примере конкретной эпидемической ситуации определены вероятный источник инфекции, пути и факторы передачи, этиологический агент Salmonella enteritidis гр. О:9 (D1). Грубые нарушения санитарного законодательства в организации работы предприятия общественного питания послужили причиной широкой контаминации готовой кулинарной продукции возбудителями сальмонеллезной инфекции.

Заключение: на основе выявленных особенностей эпидемического процесса разработан комплекс мероприятий, очаг локализован и ликвидирован. Даны рекомендации по профилактике сальмонеллёза для специалистов объектов аналогичного профиля и населению.

Цель: анализ современной эпизоотолого-эпидемиологической ситуации, связанной с сибирской язвой, и характеристика стационарно неблагополучных по данной инфекции пунктов (СНП) на Юге России.

Материалы и методы: использовали данные о СНП и сибиреязвенных захоронениях Управлений Роспотребнадзора по субъектам Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) федеральных округов, региональных Управлений ветеринарии, официальные данные Роспотребнадзора и Россельхознадзора о заболеваемости людей и сельскохозяйственных животных.

Результаты: сибирская язва имеет практически повсеместное распространение в субъектах ЮФО и СКФО. Согласно актуализированным в 2023 г. данным, на Юге России учтено 3845 СНП, в которых зарегистрировано 9815 вспышек инфекции. В 1999–2023 гг. активность проявили 92 СНП, 23 из которых являются новыми. На территориях СНП региона расположено 350 захоронений. За 25 лет имели место 104 вспышки с заболеванием как минимум 269 голов скота и 134 человек с 4 летальными исходами. Заражение людей происходило преимущественно в процессе вынужденного убоя больного скота, невакцинированного против сибирской язвы, при контакте с контаминированным мясом.

Заключение: эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по сибирской язве на Юге России продолжает оставаться неустойчивой. Неблагополучие обусловлено наличием значительного количества почвенных очагов на фоне неполной реализации профилактических мер. Стабилизация обстановки по сибирской язве может быть достигнута только при выполнении полноценного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в формате межведомственного взаимодействия.

Цель: формирование краткого обзора сведений о взаимодействии Ростовского-на-Дону противочумного института с другими структурами, обеспечивающими санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Материалы и методы: анализ архивных материалов и литературных источников из баз данных электронных библиотек E-library, КиберЛенинка и др.

Результаты: описаны основные направления взаимодействия Ростовского-на-Дону противочумного института с учреждениями Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Российской Федерации, заключающиеся в осуществлении совместных научно-исследовательских работ, подготовке совместных публикаций, организации и проведении консультативно-методической и практической помощи. Уделено особое внимание деятельности, объединяющей специалистов как научно-исследовательских и образовательных учреждений, так и практического здравоохранения Ростовской области.

Выводы: скоординированные действия специалистов Ростовского-на-Дону противочумного института с органами и организациями Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения Российской Федерации по совершенствованию эпидемиологического надзора, диагностики и профилактики инфекционных болезней позволяют осуществлять эффективный надзор за особо опасными инфекциями и способствуют повышению профессионального уровня профильных специалистов.

Цель: охарактеризовать динамику и интенсивность заболеваемости лихорадкой Ку за период с 2015 по 2022 гг., определить территории риска заражения людей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и в новых субъектах Российской Федерации.

Материалы и методы: для эпидемиологического анализа использованы материалы аналитических обзоров «Эпидемиологическая обстановка по природно-очаговым инфекционным болезням в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах» и государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения» за 2015–2022 гг., отчётные данные Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» и Управлений Роспотребнадзора по ДНР и ЛНР. В 2022–2023 гг. методом ПЦР проведено исследование на наличие ДНК Coxiella burnetii в пробах иксодовых клещей и мелких млекопитающих в Ростовской области и в 2023 г. – в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Результаты: при анализе территориального распределения случаев лихорадки Ку в Астраханской области и Ставропольском крае выявлен кластер наиболее неблагополучных районов. Анализ условий инфицирования больных лихорадкой Ку в Ростовской области установил, что наиболее вероятными факторами передачи являются объекты окружающей среды в личных подсобных хозяйствах. Выявлена циркуляция C. burnetii в природных биотопах районов Ростовской области, ДНР и ЛНР.

Выводы: эпидемический процесс лихорадки Ку в основном носит локальный, ограниченный характер в разрезе муниципальных районов Астраханской и Ростовской областей, Ставропольского края. Спорадическая заболеваемость лихорадкой Ку не отражает её фактический уровень. Отсутствуют убедительные данные, свидетельствующие о ведущей роли сельскохозяйственных животных как первичного звена в формировании эпизоотического процесса лихорадки Ку в антропургических очагах.

МЕДИЦИНА ТРУДА

Цель: гигиеническая оценка условий труда и изучение заболеваемости работников авиастроения по результатам обязательного периодического медицинского осмотра.

Материалы и методы: исследование выполнено на основе данных Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) и Центра профессиональной патологии Научно-клинический центр профилактической медицины Института фундаментальной медицины и биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Результаты: гигиенический мониторинг условий труда работников авиационного завода показал сочетанное воздействие вредных факторов производственной среды и трудового процесса, соответствующих в ряде профессий классам 3.1–3.2. Среди заболеваний, выявленных у работников предприятия, преобладают болезни глаза и его придаточного аппарата, органов кровообращения и слуха. По результатам медицинского осмотра, у 6,4% обследуемых установлено подозрение на профессиональную хроническую двустороннюю нейросенсорную тугоухость.

Заключение: результаты исследований свидетельствуют о наличии риска формирования профессиональной патологии в результате воздействия физических факторов.

ISSN 2618-7876 (Online)