АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Цель: обосновать резервы снижения частоты кесарева сечения в стационаре 3А уровня путём ретроспективного анализа родоразрешенных пациенток с применением классификации М. Робсона.

Материалы и методы: проведён ретроспективный анализ 3771 истории родов пациенток, родоразрешённых в 2017 г. в ГБУ РО «Перинатальный центр». Пациентки были распределены по 10 группам по классификации М. Робсона. Накопление, систематизация информации и визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных таблицах Microsoſt Office Excel 2019. Статистический анализ проводился с использованием программ IBM SPSS Statistics 28.0.1.1 (разработчик - IBM Corporation), STATISTICA 13.5.0.17 (разработчик - StatSoſt.Inc) и пакет MedCalc 20.027.

Результаты: анализ способов родоразрешения показал, что из 3771 родов абдоминальным путём родоразрешены 2018 рожениц (53,2% от общего количества родов в 2017 г.). Детальный анализ показаний к кесареву сечению в каждой из групп по классификации М. Робсона позволил выявить истинный резерв по снижению общего уровня абдоминального родоразрешения в исследуемом учреждении.

Выводы: с целью детального структурирования резервов снижения частоты кесарева сечения в конкретном учреждении и сравнительной оценки данного показателя между учреждениями родовоспоможения, помимо традиционного анализа по классификации М. Робсона, необходима разработка и внедрение единой формы анализа с учётом показаний к абдоминальному родоразрешению.

3.1.17 ПСИХИАТРИЯ И НАРКОЛОГИЯ

Цель: изучить ассоциацию однонуклеотидных вариантов гена CLOCK (rs1801260) и судорожных припадков после отмены алкоголя.

Материалы и методы: проанализированы 399 пациентов (83 женщины (21%), 316 мужчин (79%)). Средний возраст пациентов составил 41,52±8,42 лет. Пациенты были разделены на две группы. Основная группа (пациенты, которые перенесли судорожный приступ в условиях стационара) — 108 пациентов (12 женщин (11%), 96 мужчин (89%)), группа сравнения — 291 пациент (71 (25%) женщина, 220 мужчин(75%)). Обследование пациентов проходило с февраля 2019 г. по август 2023 г. Лабораторное исследование включало сравнительное генетическое обследование двух групп пациентов: первая группа — пациенты с синдромом зависимости от алкоголя с судорожными припадками после отмены алкоголя (F10.2), вторая группа — пациенты с синдромом зависимости от алкоголя (F10.2) без судорожных припадков после отмены алкоголя. Статистическая обработка проводилась с применением Microsoſt Excel, IBM SPSS Statistics 26. При проведении частотного анализа использовался критерий χ² (Хи-квадрат Пирсона), а также оценивался показатель отношения шансов для каждого из генотипов. Различия признавали статистически достоверными при уровне значимости р<0,05.

Результаты: при проведении частотного анализа встречаемости судорожных припадков после отмены алкоголя у носителей генотипа СС намного реже встречались судорожные припадки, чем у носителей других генотипов.

Заключение: наличие в генотипе аллели Т гена CLOCK ассоциировано с судорожными припадками после отмены алкоголя. Причём у носителей гомозиготного генотипа шанс встретить судорожные припадки выше, чем у носителей гетерозиготного.

3.1.18. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

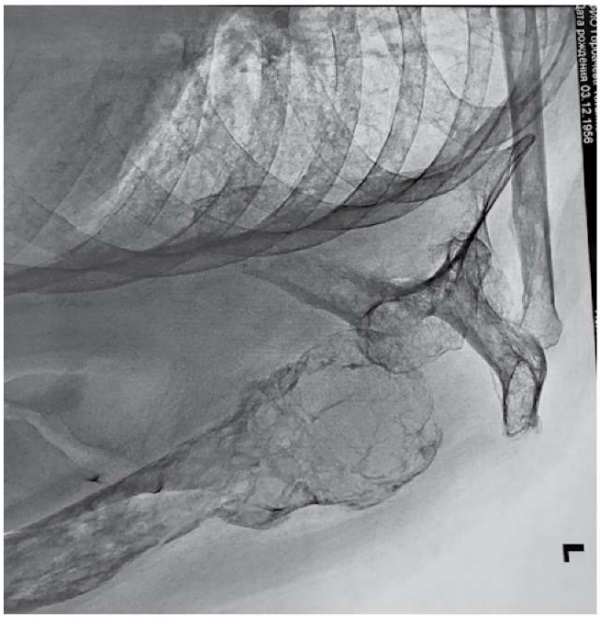

Гиперкальциемия — метаболическое состояние, характеризующееся повышением общей концентрации кальция в сыворотке крови, как правило, выше 2,6–2,65 ммоль/л. Распространённость гиперкальциемии в популяции, по данным пилотных скрининговых исследований, составляет около 1–3%, чаще всего гиперкальциемия является паратиреоид-зависимой. В большинстве случаев гиперкальциемия остается бессимптомной, а клинические проявления появляются лишь при повышении уровня общего кальция до 3,0–3,5 ммоль/л. Обнаружение у пациента гиперкальциемии позволяет врачу в первую очередь заподозрить патологию околощитовидных желез (первичный гиперпаратиреоз или злокачественные новообразования), когда под влиянием метастазов солидных опухолей происходит разрушение костной ткани. Представлен клинический случай выявления гиперкальциемии у пациентки в сочетании с тяжёлым почечным повреждением, артериальной гипертензией и многочисленными кистовидными просветлениями на рентгенограммах левого плечевого сустава. Определение концентрации интактного паратиреоидного гормона в пределах референсных значений позволило отвергнуть гиперпаратиреоз и провести расширенный дифференциальнодиагностический поиск. В результате нефробиопсии установлен диагноз «Множественная миелома, миеломная нефропатия». Именно обнаружение гиперкальциемии, нехарактерной для терминальной стадии хронической болезни почек, и поиск её причины позволили в короткие сроки верифицировать диагноз множественной миеломы.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Цель: оценить клинические характеристики пациенток с гестационным сахарным диабетом (ГСД) в зависимости от получаемого лечения для подтверждения наличия различных подтипов ГСД.

Материалы и методы: проведён ретроспективный анализ медицинской документации 474 беременных с ГСД. Испытуемые разделены в зависимости от получаемого метода лечения: I группа — 353 беременных с ГСД, получавших только диетотерапию, II группа — 121 беременная с ГСД, использовавшая и дието-, и инсулинотерапию. Были проанализированы показатели биохимического и общего анализов крови, коагулограммы на 20-й и 30-й неделях беременности, результаты УЗИ, фармакологический анамнез, сопутствующие осложнения и исходы беременности. Статистический анализ результатов исследования проводился с использованием R. Различия признавались статистически значимыми на уровне р < 0,05.

Результаты: возраст, АД, вес и ИМТ в каждом триместре и перед родами среди групп статистически значимо не различались. У пациенток, получающих инсулинотерапию, отмечались более высокие уровни мочевины (р = 0,009), АСТ (р = 0,03), АЛТ (р = 0,02), протромбина (р = 0,02) и Д-димера (р = 0,047). По данным УЗИ, значимых различий не выявлено. При оценке фармакологического анамнеза выявлено более частое применение препаратов прогестерона у пациенток с инсулинотерапией. Сопутствующие заболевания были сопоставимы у пациенток из разных групп.

Заключение: несмотря на отсутствие значимых различий среди групп наблюдения, полученные результаты не исключают наличие различных подтипов ГСД, а позволяют предположить, что имеет место необоснованное назначение инсулинотерапии в тех случаях, когда требуется более интенсивное изменение режима питания. Безусловно, требуется дальнейшие изучение данной проблемы для подтверждения наличия различных подтипов ГСД.

КАРДИОЛОГИЯ

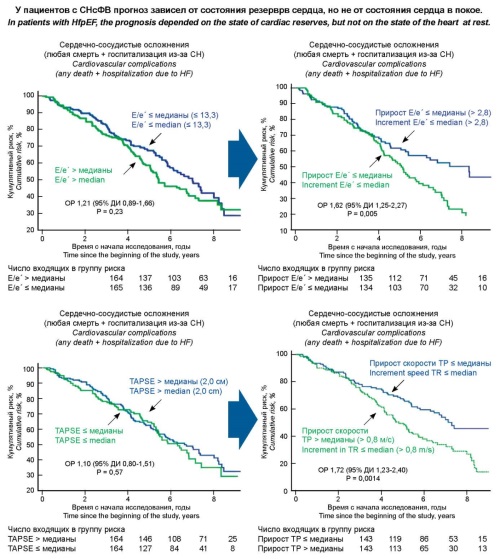

Сердечная недостаточность с сохранённой фракцией выброса (СНсФВ) является наиболее распространённой формой сердечной недостаточности (СН) во всём мире и характеризуется тяжёлым течением, неблагоприятным прогнозом, а также ограниченностью эффективных методов лечения. На сегодняшний день отсутствуют надежные прогностические алгоритмы, позволяющие выявлять больных высокого риска, а прогностическая значимость определена лишь для общепринятых клинических и стандартных эхокардиографических показателей в покое. Обнаружение независимых предикторов неблагоприятного прогноза/тяжёлого течения СНсФВ имеет важное значение для определения индивидуальной тактики лечения таких пациентов. В статье изложен обзор зарубежных и отечественных исследований, посвящённых определению клинических, биохимических и гемодинамических предикторов неблагоприятного прогноза и течения СНсФВ. Показано значение оценки этих предикторов для определения прогноза и выбора оптимального лечения пациентов с СНсФВ. Определены направления дальнейших исследований на выделение фенотипов СНсФВ и разработку персонализированной терапии, а также на построение прогностических моделей, позволяющих выявлять пациентов с высоким риском, которым требуется более тщательное наблюдение и/или более интенсивное медикаментозное лечение.

ПЕДИАТРИЯ

Цель: провести сравнительную характеристику неонатальных шкал, используемых в оценке тяжести состояния и прогнозирования исходов у новорождённых детей.

Материалы и методы: в исследование включены 70 новорождённых, рождённых в период с 2021 г. по 2022 г. в ФГБУ «НИИ ОММ». В зависимости от гестационного возраста сформированы 3 группы: в I группу включены новорождённые ГВ 23–29,6 недель (n=24); во II группу — дети ГВ 30–36,6 недель (n=29) и III группу составили доношенные новорожденные ГВ 37–40 недель (n=17).

Результаты: по клинической шкале оценки недоношенных новорождённых выявлено, что в 1 группе в 45,8% случаев состояние новорождённых, набравших наибольшее количество баллов, расценивалось как крайне тяжёлое нестабильное. Летальность в этой когорте детей составила 36,3%. По данным шкалы транспортного индекса физиологической стабильности, максимальное количество баллов регистрировалось у 12,5% недоношенных новорождённых из 1 группы, состояние которых расценивалось как крайне тяжёлое и нестабильное, однако летального исхода в этой подгруппе не выявлено. По данным индекса клинического риска для детей раннего возраста, летальный исход выявлен в 66,7% случаев в I группе у новорождённых с 7–9 баллами, тогда как в III группе выявлен летальный исход среди новорождённых, набравших 4–6 баллов.

Заключение: в настоящее время остается актуальной задача по созданию универсальной шкалы оценки не только тяжести и стабильности состояния новорождённых, но и прогнозирования неблагоприятных исходов.

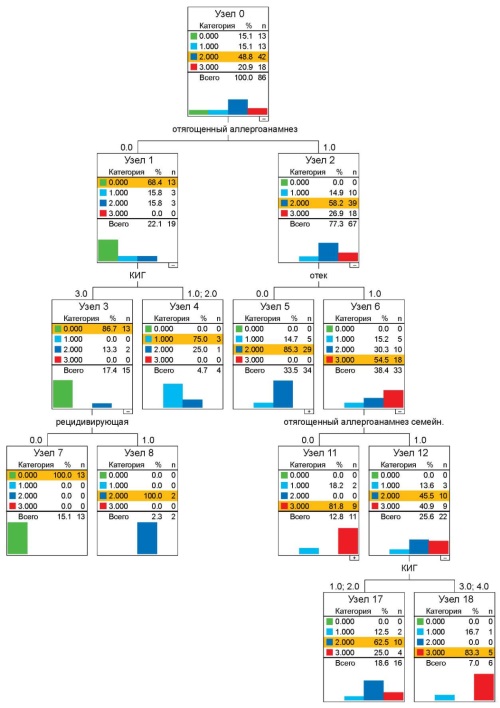

Цель: изучить особенности влияния вегетативной нервной системы на тяжесть течения острой крапивницы у детей.

Материалы и методы: обследованы 73 ребенка с острой крапивницей. Клинические методы исследования включали анализ анамнеза жизни и заболевания, объективный осмотр ребенка, запись кардиоинтервалограммы.

Результаты: клинические и анамнестические данные позволили выявить особенности течения заболевания, не отмечавшиеся до развития крапивницы, такие как жалобы на боль в области сердца, чувство затруднённого дыхания (без наличия сопутствующего отёка Квинке), головокружение, повышенная потливость (преимущественно ладоней и подошв). Анализ исходного вегетативного тонуса у детей с острой крапивницей показад, что в случаях лёгкого течения заболевания наблюдается выраженное преобладание эйтонии. Это говорит о согласованном увеличении активности как симпатической, так и парасимпатической частей вегетативной нервной системы, а у пациентов с ярко выраженной клиникой фиксируется заметное преобладание ваготонии.

Заключение: созданная модель для прогнозирования тяжести течения острой крапивницы, учитывающая клинические и анамнестические параметры, а также изменения в работе вегетативной нервной системы, даёт возможность более объективно оценивать степень тяжести данной патологии.

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Частота выявления АГ среди детского населения составляет от 1 до 18% среди обследованных детей. В последние десятилетия в мире наблюдается стремительный рост заболеваемости данной патологией. При этом на долю первичной гипертензии приходится 10% детей с АГ в возрасте до 10 лет, со вторичной (симптоматической) — 90%. Литературные данные указывают, что АГ, возникшая в детском возрасте, сохраняется и у взрослых, тем самым увеличивая риск летальности от сердечно-сосудистой патологии. В структуре АГ у детей, в 5–10% случаев причиной является стеноз почечных артерий. В статье приведены данные об отношении распространённости и этиологии вторичной АГ, а также собственное клиническое наблюдение течения данного заболевания у подростка 17 лет. Описаны сложности диагностики вторичной АГ в педиатрической практике.

3.1.22 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Целью обзора являлся анализ литературных данных по влиянию глюкозоминилмурамилдипептида (ГМДП) на факторы врождённого и адаптивного иммунитета при лечении и профилактики различных инфекционных болезней. В задачи обзора входило изучение исследований, проведённых за последние 20 лет и касающихся использования ГМДП для лечения и профилактики инфекционных заболеваний различной этиологии. Поиск литературы осуществлялся базах данных «РИНЦ», «eLibrary», «MedLine». В качестве поисковых слов были задействованы «мурамилдипептид», «механизм действия мурамилдипептида», «глюкозоминилмурамилдипептид для лечения инфекционных болезней», «глюкозоминилмурамилдипептид для профилактики инфекционных болезней», «глюкозоминилмурамилдипептид как адъювант». ГМДП является активатором врождённого и приобретённого иммунитета, усиливает защиту организма от вирусных, бактериальных и грибковых инфекций, а также оказывает адьювантный эффект в развитии поствакцинального иммунного ответа, что определяет перспективность его дальнейшего использования для совершенствования схем лечения и специфической профилактики различных инфекционных болезней.

АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ

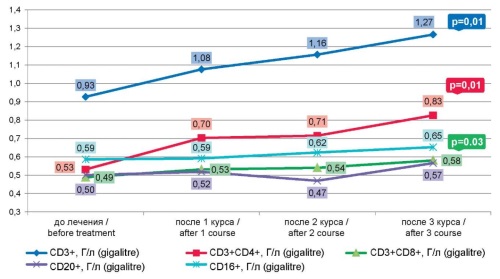

Цель: оценка влияния персонифицированной иммунотерапии на частоту наступления и вынашивания беременности у женщин с привычной неэффективной имплантацией.

Материалы и методы: клиническая иммунограмма до и после курсов персонифицированной иммуномодулирующей терапии у 65 женщин с привычной неэффективной имплантацией в анамнезе на этапе подготовки к лечению по программе ВРТ (24 криопротокола в естественном цикле, 41 криопротокол с заместительной гормональной терапией без блокады гипофиза): CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+CD20+, CD16+ в прямой реакции поверхностной иммунофлюоресценции с помощью моноклональных антител; концентрация сывороточных иммуноглобулинов (Ig) классов G, A, M методом ИФА; общие циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК); НСТ-тест; фагоцитарная активность нейтрофилов.

Результаты: иммунный статус 100% пациенток с вторичным бесплодием и 36,4% женщин с первичным бесплодием характеризуется вторичным Т-иммунодефицитом и значительной активацией как В-лимфоцитов, так и клеточных факторов неспецифической защиты организма — периферических NK-клеток (CD16+) и нейтрофилов. Повторные курсы персонифицированной иммуномодулирующей терапии у женщин с привычной неэффективной имплантацией в анамнезе привели к нормализации измененных показателей иммунитета и показали свою эффективность у 67,7% пациенток, родивших живых детей.

Заключение: одной из ведущих причин привычной неэффективной имплантации при наличии эуплоидных эмбрионов хорошего качества является общий и местный (эндометриальный) иммунологический дисбаланс. Персонифицированный подход к выбору иммуномодулирующих препаратов для каждой пациентки оптимизирует частоту имплантации, наступления и исход беременности.

Представленный обзор литературы позволяет понять и дополнить имеющиеся представления о патогенезе коронарного кальциноза и кальциноза аортального клапана на этапе формирования этих изменений, детально исследовать участие наиболее изученных иммунокомпетентных клеток врождённого иммунитета, таких как макрофаги, дендритные и тучные клетки, нейтрофилов, натуральных киллеров в кальцификации артерий и аортального клапана, их функциональную роль в прогрессировании этого процесса. Также в обзоре представлены пробелы и недостающие данные, присутствующие в изучении данных клеточных популяций, восполнение которых внесёт вклад в разработку таргетной терапии процесса кальцификации.

Поиск источников литературы проведён в следующих базах данных: «Scopus», «web of Science», «MedLine», «The Cochrane Library», «РИНЦ», «Springer», «Science Direct» — с учётом года публикации (не более 10 лет), языка публикации (английский/русский), наличия полнотекстовых публикаций и доступа к ним.

3.1.9 ХИРУРГИЯ

Цель: изучение структуры парастомальных осложнений и предикторов их развития у пациентов с искусственным кишечным свищом.

Материалы и методы: проведён одноцентровой ретроспективный анализ результатов лечения 770 (100,0%) пациентов с коло- и илеостомами, наблюдавшихся в 2019–2023 гг., в Окружном центре колопроктологии Сургутской окружной клинической больницы. В исследуемой группе 353 (45,8%) женщин и 417 (54,2%) мужчин. Средний возраст составил 62 (55–68) года. Причинами наложения стомы стали злокачественные образования кишечника и органов малого таза (617 пациентов — 80,1%), доброкачественные заболевания брюшной полости и малого таза (153 пациентов — 19,9%).

Результаты: парастомальные осложнения выявлены у 457 (59,4%) человек. Наиболее распространённым кожным осложнением является мацерация, она отмечена у 111 (24,3%) человек. Наиболее частым осложнением в отдалённом послеоперационном периоде было формирование парастомальной грыжи (142 пациента — 31,1%). Средний возраст лиц с осложнениями стомы составил 63 [56; 69] года (p = 0,003). Помимо этого установлено, что статистически значимым фактором риска развития осложнений в анализируемой группе стало наличие петлевой стомы (p = 0,018). Шансы развития осложнений в группе пациентов с петлевой стомой были выше в 1,511 раза, различия шансов были статистически значимыми (95% ДИ: 1,071–2,131).

Заключение: парастомальные осложнения развиваются у 59,4% пациентов. Наиболее часто осложнения, связанные с наличием стомы, развиваются у лиц обоих полов старше 63 лет, чаще — у пациентов с петлевой стомой.

Цель: улучшение результатов лечения пациентов с осложнёнными грыжами пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) на основе разработанного индивидуального комплексного подхода.

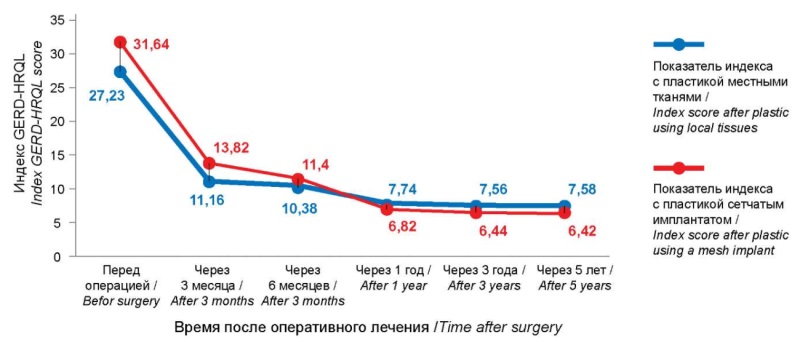

Материалы и методы: проведён анализ 204 наблюдений больных с осложнёнными формами ГПОД в возрасте от 17 до 77 лет (44% мужчин, 56,4%женщин). Все 204 пациента страдали гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). У 53 (26%) пациентов с осложнёнными формами ГПОД при хирургическом лечении использованы синтетические имплантаты. У 38 пациентов (18,6%) с ГПОД и метаплазией слизистой оболочки пищевода (СОП), лечебная тактика включала в себя антирефлюксную операцию и проведение аргон-плазменной коагуляции (АПК).

Результаты: ранние послеоперационные осложнения чаще встречались в группе пациентов, у которых были использованы сетчатые имплантаты. Поздние специфические послеоперационные осложнения в группе пациентов, которым по показаниям были применены синтетические имплантаты, встречались достоверно реже. При оценке качества жизни по данным опросников GERD-HRqL, GSRS субъективные симптомы ГЭРБ резко уменьшаются после операции (через 3 месяца), продолжают снижаться и до 12 месяцев, после чего приобретают постоянный характер. При ГПОД, осложнённых метаплазией СОП, после окончания курсов АПК во всех случаях отмечена полная регрессия измененного эпителия.

Выводы: хирургическое лечение осложнённых форм грыж пищеводного отверстия диафрагмы с использованием видеоэндоскопических технологий на основе разработанного алгоритма является высокоэффективным, что подтверждается низким числом послеоперационных осложнений и значительным улучшением качества жизни пациентов.

ISSN 2618-7876 (Online)