АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Цель: изучение влияния комбинированной антиоксидантной и фотодинамической терапии (ФДТ) на эмоциональное состояние пациенток с краурозом вульвы.

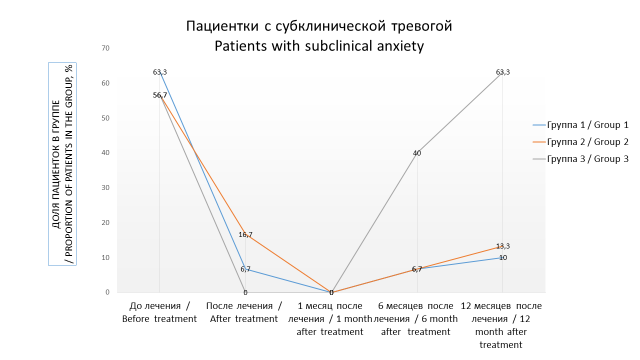

Материалы и методы: в исследовании участвовали 90 женщин с краурозом вульвы, которые были рандомизированы на три группы по 30 участниц. В первой группе лечение включало фотодинамическую терапию (ФДТ) с последующим назначением антиоксиданта Этилметилгидроксипиридина сукцината в течение одного месяца. Участницы второй группы получали только ФДТ. Пациенткам третьей группы проводился курс лазеротерапии на область промежности. Оценка эмоционального состояния участниц осуществлялась посредством Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) до начала и в завершении лечения, через 1, 6 и 12 месяцев после окончания терапии.

Результаты: до начала лечения участницы из трёх групп набрали сходное количество баллов по HADS. В ходе наблюдений наилучший результат по шкалам тревоги и депрессии был зафиксирован у пациенток, получавших комбинированную антиоксидантную и фотодинамическую терапию. Через месяц приёма Этилметилгидроксипиридина сукцината сумма баллов по HADS у этих женщин была значимо ниже, чем в группах сравнения. Далее эти пациентки продолжали демонстрировать лучшие показатели по шкале депрессии. Суммы баллов по шкале тревоги в данной группе были сопоставимы с таковыми у пациенток, получавших только ФДТ.

Заключение: комбинированная антиоксидантная и фотодинамическая терапия, включающая Этилметилгидроксипиридина сукцинат, оказывает более выраженное позитивное влияние на эмоциональный фон пациенток с краурозом вульвы в сравнении с ФДТ и лазеротерапией.

3.1.17 ПСИХИАТРИЯ И НАРКОЛОГИЯ

В статье представлен обзор литературы по тематике несуицидального самоповреждающего поведения (НССП\NSSI), к исследованию которого приковано внимание авторов как в Российской Федерации, так и во всём мире. Рассмотрены крупные метаанализы исследований НССП, предложенные модели, вероятные причины и механизмы возникновения, нейробиологические факторы, социальные факторы, а также влияние современных средств коммуникации и социальных сетей.

Цель — изучить, обобщить и представить данные о причинах появления и факторах риска несуицидального самоповреждающего поведения. Были отобраны и проанализированы статьи в базах “MEDLINE/ PubMed”, “Scopus” в международных медицинских журналах. Поиск статей осуществлен по ключевым словам (“SelfInjurious Behavior”, “Non-Suicidal Self Injury”, “Deliberate Self-Harm”, “Self-Harm”, “Risk Factors”). Критерии включения — дата публикации с 2017 по 2022 гг., клинические исследования, метаанализы и систематические обзоры, рандомизированные контролируемые исследования, наличие полного текста в открытом доступе либо абстракта. Критерии исключения — тезисы, монографии, учебные пособия, дата публикации до 2017 г., несоответствие тематики исследования. Всего было найдено 94 публикации. В обзор включена 61 публикация с 2017 по 2022 гг., соответствовавшая тематике и цели исследования, а также добавлено 19 источников старше 2017 г., значимых для раскрытия предмета исследования из ссылок в списках литературы анализированных источников.

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

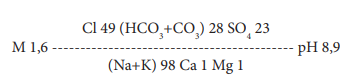

Цель: изучение механизма действия маломинерализованной сульфатно-хлоридно-натриевой минеральной воды на клиническую картину и моторную функцию желудка у пациентов с синдромом боли в эпигастрии (СБЭ) на примере регуляторного пептида мотилина.

Материалы и методы: обследовано 113 человек, средний возраст — 22,3±0,21 года. В группу наблюдения (57 человек) вошли лица с функциональной диспепсией в варианте синдрома боли в эпигастрии, в группу сравнения — практически здоровые лица (56 человек). Был применен метод анкетирования по опроснику Gastrointestinal Symptom Rating Scale, метод ИФА — для определения концентрации мотилина в крови. Минеральная вода в объёме 200 мл принималась однократно обеими группами пациентов, пациенты с СБЭ дополнительно получали курсовой прием.

Результаты: у лиц с синдромом боли в эпигастрии превалирует клиника абдоминальной боли. Курсовой прием минеральной воды обеспечивает положительную клиническую динамику, подтверждённую уменьшением синдромов поражения верхних отделов ЖКТ. Однократный и курсовой прием минеральной воды обеспечивает стойкое повышение уровня мотилина при функциональной диспепсии.

Заключение: пациенты, страдающие функциональной диспепсией в варианте синдрома боли в эпигастрии, имеют стойкие нарушения секреции мотилина по сравнению со с здоровыми лицами. Стимуляция желудка на модели питьевого теста показала неадекватность изменений уровня этого гормона. Как однократный, так и курсовой приёмы маломинерализованной сульфатно-хлоридно-натриевой минеральной воды способствуют повышению концентрации мотилина, что следует рассматривать как физический адаптогенный фактор, приводящий к стойкому упорядочению функциональных взаимосвязей организма.

Проблеме медицинской семиотики посвящено крайне мало работ, между тем, современная медицинская наука, получив новые методы исследования, расширив знания о заболеваниях и человеческом организме, непрерывно вводит в оборот новые понятия, термины, показатели. Интеграция их в общий контекст медицинской семиотики является важной проблемой. Значительную трудность представляет собой и большой объём симптомов, синдромов, накопленных в настоящее время в медицине. Трансформации эмпирической медицинской семиотики в аналитическую посвящена данная статья. Авторы, опираясь на аппарат теоретической семиотики, предложили новую классификацию симптомов и концепцию смысла симптомов. Данные подходы позволяют сделать доступным для использования врачом все массива медицинских симптомов и осуществлять диагностику заболеваний на основе логически последовательного и моделирующего мышления человека алгоритма. В статье намечена дальнейшая программа совершенствования и развития медицинской семиотики.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Нарушение формирования пола (НФП) — термин, используемый для обозначения врождённых нарушений, повлекших за собой атипичное строение гениталий. Причиной НФП является нарушение эмбрионального развития половой системы вследствие хромосомной, генетической патологии или других неблагоприятных для течения беременности воздействий. НФП влечёт за собой трудности со стороны социальной адаптации семьи, приводит к тяжёлым психологическим расстройствам у ребенка и его родственников. Паспортный пол ребенка с НФП должен быть установлен только после полноценного обследования и консультаций специалистов в данной области. Представлен клинический случай с целью иллюстрации сложности дифференциальной диагностики и выбора паспортного пола у ребенка с одной из редких форм НФП.

ПЕДИАТРИЯ

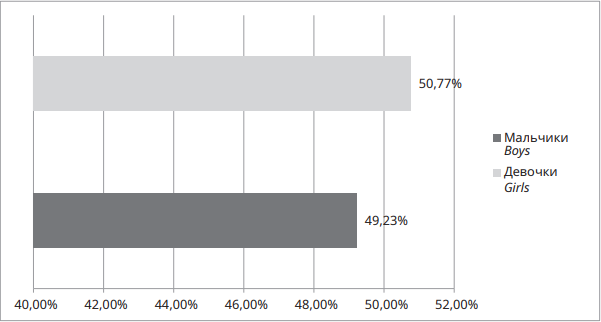

Цель: определение целесообразности использования центильных таблиц INTERGROWTH-21st при оценке физического развития доношенных новорождённых Республики Крым.

Материалы и методы: проведён ретроспективный анализ 1300 историй родов доношенных новорождённых, матери которых постоянно проживают на территории Республики Крым. Были проанализированы масса и длина, окружность груди и грудной клетки. Оценка полученных антропометрических показателей проводилась центильным методом по таблицам INTERGROWTH-21st. В исследовании мы провели сравнительную оценку с использование принятых стандартов INTERGROWTH-21st, сопоставив с ними принятые отечественные оценки состояния физического развития новорождённых.

Результаты: значения антропометрических показателей мальчиков Республики Крым смещены в сторону более высоких оценок. Оценки «ниже среднего», «низкое», «очень низкое» встречаются не более чем в 3% случаев. Оценки «выше среднего», «высокое», «очень высокое» встречаются гораздо чаще: 10% — для показателя отношения масса/длина, 18% — для оценки по массе, 34% — для оценки по длине тела и 51% — для окружности головы. Значения антропометрических показателей девочек Республики Крым также смещены в сторону более высоких оценок. Оценки «ниже среднего», «низкое», «очень низкое» встречаются очень редко: 6% — для показателя отношения масса/длина, 4% — для оценки по массе, менее 1% — для оценки по длине тела и 2% — для окружности головы. Оценки «выше среднего», «высокое», «очень высокое» встречаются гораздо чаще: 8% — для показателя отношения масса/длина, 15% — для оценки по массе, 45% — для оценки по длине тела и 30% — для окружности головы.

Выводы: использования центильных таблиц INTERGROWTH-21st при оценке физического развития доношенных новорождённых РК считаем нецелесообразным и видим необходимость в разработке региональных стандартов.

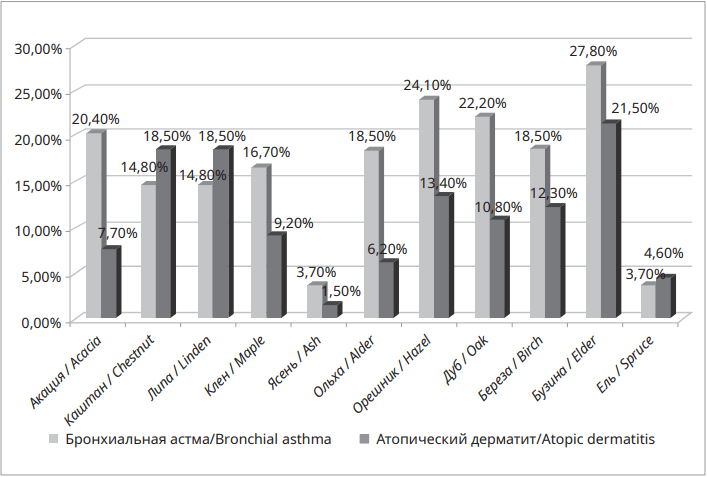

Цель: изучение особенностей пыльцевой сенсибилизации у детей, проживающих на территории Ростовской области, с установленными диагнозами бронхиальной астмы (БА) и атопического дерматита (АД).

Материалы и методы: обследованы пациенты, страдающие БА (n = 53, первая группа), и пациенты, страдающие АД (n = 65, вторая группа). Всем детям было проведено комплексное клинико-лабораторное обследование. Для определения специфических IgE применялся иммунохемилюминесцентный анализ с использованием анализатора «Иммулайт 2000XPi».

Результаты: анализ полученных результатов показал, что достаточно часто отмечалась сенсибилизация к пыльце деревьев. Не менее четверти обследованных с БА и около 20% детей с АД имели повышенные титры специфических IgE к данным аллергенам. Изучение уровня специфических IgE к пыльце луговых трав показало, что в первой группе наиболее часто отмечалась аллергическая реакция на пыльцу полевицы (31,5%), костера (33,3%), тимофеевки (29,6%) и овсянницы (28,3%). Во второй группе повышенные уровни специфических IgE были зарегистрированы в отношении таких трав, как полевица (31,80%), костер (27,7%) и тимофеевка (21,5%). Наиболее высокий уровень сенсибилизации у больных с респираторными проявлениями аллергии был зарегистрирован в отношении пыльцы сорных трав: амброзии (40,7%), лебеды (22,2%) и ромашки (14,8%).

Заключение: данное исследование позволило установить аллергены, играющие наиболее важное значение в патогенезе БА и АД у детей, проживающих на территории Ростовской области.

Представлен клинический случай семейной формы дефицита пероксисомального D-бифункционального белка (DBP) (OMIM 261515) с неблагоприятным (летальным) исходом, обусловленным мутацией в 17β-гидрокси стероиддегидрогеназе 4 типа (HSD17B4) с нуклеотидной заменой chr5:118788316G>А в гомозиготном состоянии. (дефицит Д-бифункционального белка или недостаточность 17-бета-гидроксистероид дегидрогеназы IV). Дефицит бифункционального белка является аутосомно-рецессивным врождённым дефектом пероксисомального окисления жирных кислот. Общая частота встречаемости заболеваемости — 1:50000 новорожденных. Большинство пероксисомальных расстройств проявляются в раннем неонатальном периоде крайне тяжёлым течением и фенотипическими особенностями, что облегчает их диагностику. В этом их отличие от заболеваний с более мягким и пролонгированным течением, дебютировавших в разные возрастные периоды, часто не имевших неонатальных или инфантильных симптомов и сопровождавшиеся, в ряде случаев, удовлетворительными когнитивными функциями.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Acinetobacter baumannii — грамотрицательный, аэробный, оксидазонегативный микроорганизм, патоген, вызывающий серьёзные внутрибольничные инфекции, а также внебольничные пневмонии, особенно у людей с ослабленным иммунитетом и полиорганными заболеваниями. A. baumannii долгое время выживает на различных поверхностях, медицинском оборудовании. По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этот микроорганизм представляет угрозу для здоровья человека. В обзоре описаны основные факторы патогенности A. baumannii: белки наружной мембраны, пили, ЛПС, капсула, сидерофоры, биопленкообразование, системы секреции. Поиск литературы был осуществлен с помощью баз данных «Scopus», «Web of Science», «РИНЦ», «MedLine» в период с 1992 по 2022 гг. Подбор литературных источников был выполнен по наличию в них информации по изучению факторов патогенности Acinetobacter baumannii. Было выбрано 60 источников литературы. Поиск проведён с помощью ключевых слов и словосочетаний, таких как «A. Baumannii», «факторы патогенности», «белки наружной мембраны», «пили», «ЛПС», «капсула», «сидерофоры», «образование биопленок», «системы секреции». В обзоре представлены последние достижения зарубежных и отечественных авторов. A. baumannii, как и другие возбудители, для возникновения инфекции требует согласованной работы разных факторов патогенности. В совокупности факторы патогенности дают возможность микроорганизму выживать в больничных условиях. Данные научных исследований свидетельствуют о высокой степени гетерогенности штаммов A. baumannii. Дальнейшие исследования должны быть нацелены на молекулярно-генетические исследования механизмов патогенности, возникновения резистентности к антимикробным препаратам. Понимание того, какие механизмы и факторы способствуют вирулентности штаммов необходимо для разработки новых методов борьбы с A. baumannii.

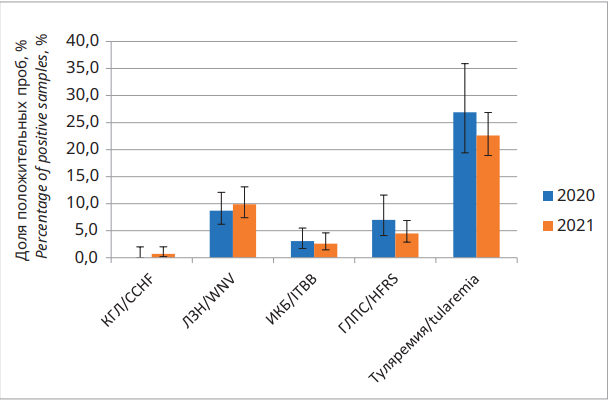

Цель: анализ результатов комплексного исследования сывороток крови местного населения РО, проведённого в 2021 г. для оценки состояния природных и антропургических очагов КГЛ, ЛЗН, ИКБ, туляремии и степени риска возможного распространения ГЛПС.

Материалы и методы: методом иммуноферментного анализа протестированы 424 сыворотки крови, полученные в 2021 г. от здоровых доноров, проживающих на 10 административных территориях РО.

Результаты: в 2021 г. показатели обнаружения специфических антител в исследуемых районах составили: ЛЗН — 9,9 %, ГЛПС — 4,5 %, ИКБ — 2,6 %, КГЛ — 0,7 %, туляремия — 22,6 %. При сравнении результатов, полученных в 2020 и 2021 гг., различие долей серопозитивных проб статистически не значимы.

Выводы: изучение иммунной прослойки к ПОИ у выборочных групп населения подтверждает циркуляцию на территории РО возбудителей.

Результаты мониторинга демонстрируют обширные, в большинстве своем сочетанные нозоареалы ПОИ вирусной и бактериальной этиологии и контакт местного населения с ними.

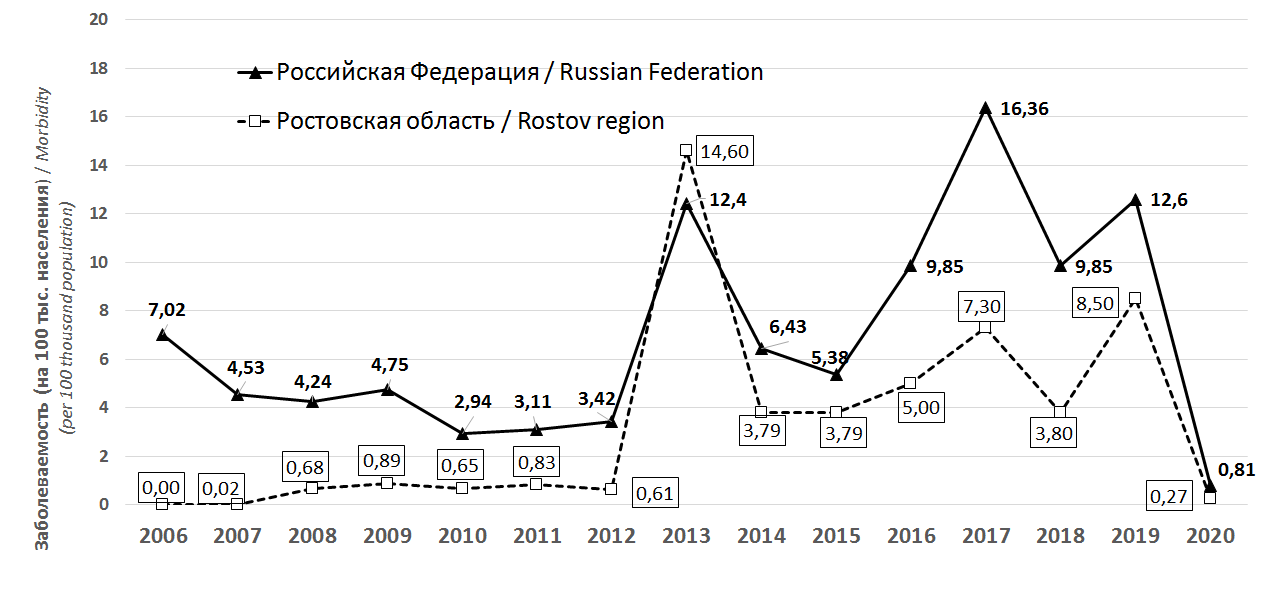

Цель: изучение молекулярно-эпидемиологических и клинических аспектов энтеровирусной инфекции (ЭВИ) в Ростовской области за период 2006–2020 гг. для совершенствования системы эпиднадзора за данным заболеванием.

Методы исследования: эпидемиологический, вирусологический, молекулярно-биологический (ПЦР, секвенирование, филогенетический анализ), микробиологический, статистический.

Материалы и методы: проведён анализ медицинской документации 139 больных с ЭВИ. Исследованы образцы биоматериала (фекалии, мазок из зева) от 17293 человек, пробы из объектов окружающей среды (2710 образцов), штаммы энтеровирусов (ЭВ) в количестве 142 экземпляров.

Результаты: в Ростовской области до 2013 г. превалировала спорадическая заболеваемость ЭВИ с регистрацией от 1 до 38 случаев в год. В июне 2013 г. отмечен резкий рост заболеваемости ЭВИ с формированием локальных очагов в организованных коллективах, связанный с циркуляцией нового генотипа — ЭВ 71 типа субгенотипа С4 «китайского» происхождения (зарегистрировано 622 больных ЭВИ, один летальный исход). Определены клинические особенности заболевания: острое начало с проявлениями интоксикационного и ящуроподобного синдромов с последующим развитием у 37,4% пациентов патологии ЦНС. По результатам секвенирования проб биоматериала от больных и вирусоносителей за период 2006–2020 гг. выявлялись ЭВ 22 типов.

Выводы: ЭВ подвержены интенсивной генетической изменчивости, из-за чего могут появляться новые патогенные для человека геноварианты. Смена генотипов ЭВ, доминировавших в циркуляции среди населения Ростовской области, определила подъём заболеваемости ЭВИ в 2013 г. Выявлено значительное разнообразие генотипов неполиомиелитных ЭВ, при этом структура геновариантов ЭВ в разные годы менялась.

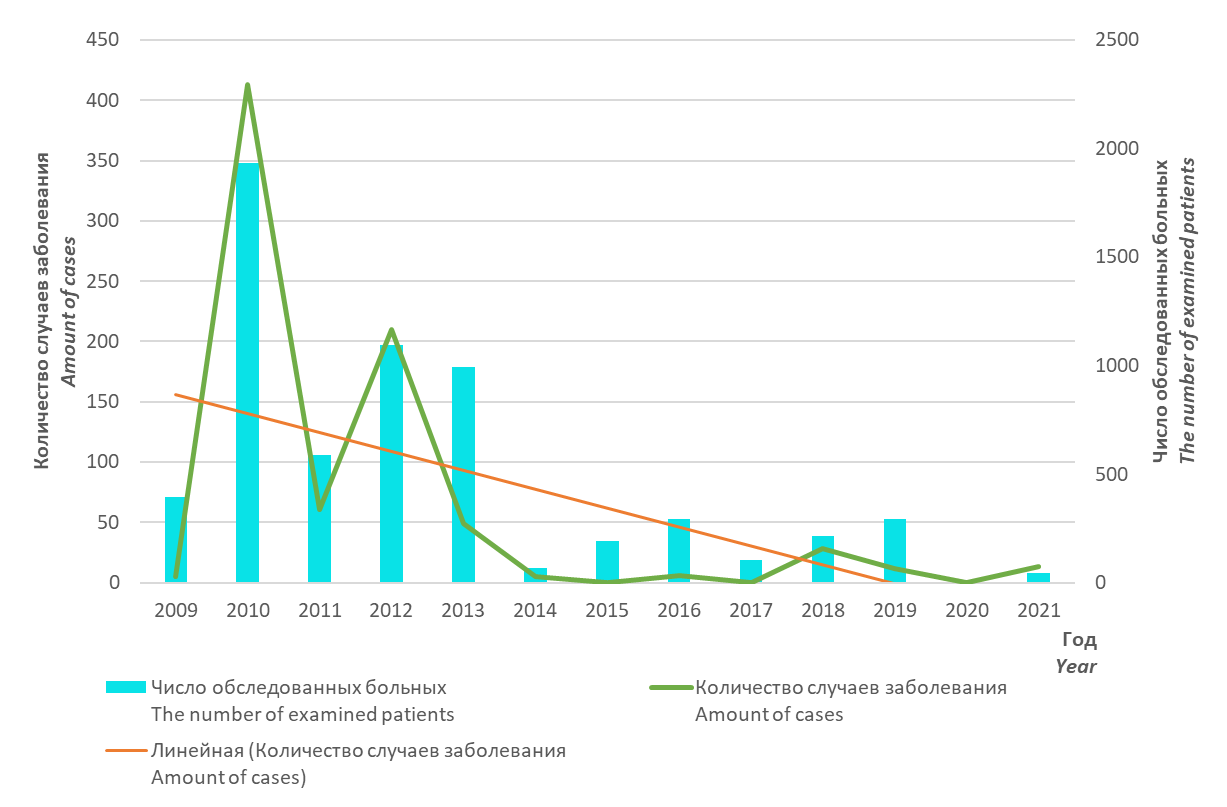

Цель: оценка качества и эффективности мониторинга за возбудителем лихорадки Западного Нила в Волгоградской области и разработка комплекса мер по его оптимизации.

Материалы и методы: данные о выявлении случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, результаты серологического и зооэнтомологического мониторинга в 2009–2021 гг. Применён комплексный методологический подход, включающий статистические и эпидемиологические методы.

Результаты: на основе анализа ключевых аспектов мониторинга за возбудителем лихорадки Западного Нила в Волгоградской области показано, что одной из приоритетных проблем является недостаточное и несвоевременное выявление случаев заболевания среди населения. Среди актуальных проблем серологического мониторинга обозначены отсутствие чётко установленной периодичности серологического обследования населения административных территорий области и прекращение обследования одной из индикаторных групп населения, регламентированной действующими нормативно-методическими документами. Оценка параметров мониторинговых исследований внешней среды свидетельствует о недостаточном территориальном охвате и снижении объёма исследований, в первую очередь в отношении основных носителей вируса Западного Нила, что определяет общую низкую выявляемость маркеров вируса Западного Нила.

Заключение: предложены рекомендации по оптимизации мониторинга, которые позволят повысить эффективность эпидемиологического надзора за лихорадкой Западного Нила и разработать научно-обоснованный прогноз развития эпидемиологической ситуации.

3.2.4 МЕДИЦИНА ТРУДА

В статье изложены современные проблемы медицины труда и пути их решения в условиях пандемии COVID-19. Рассмотрены риски заражения COVID-19 у медицинских и немедицинских работников. Описаны современные подходы к установлению причинно-следственной связи COVID-19 c профессией и проведению медицинских экспертиз у пациентов с COVID-19. Представлены основные положения Национальной концепции профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, актуальные в период пандемии COVID-19. Освещены проблемы в здравоохранении, связанные с перестройкой работы медицинских организаций в условиях пандемии COVID-19. Обращено внимание на нарушение психического здоровья у медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. С точки зрения медицины труда рассмотрены перспективы разработки и внедрения мероприятий по профилактике COVID-19 и её последствий с учётом комплексной оценки рабочей среды и профессионального здоровья работников.

Цель: на основании комплексной оценки уровней тревожности и синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников COVID-госпиталей разработать меры по профилактике нарушений психического здоровья.

Материалы и методы: обследованы 1-я группа (медицинские работники COVID-госпиталей, n=201), 2-я группа (медицинские работники многопрофильных стационаров, n=195), 3-я группа (медицинские работники амбулаторно-поликлинического звена, n=186). Контрольная группа (n=190) — работники инженерно-технических и экономических специальностей (здоровые). Методы — психологический («Применение интегративного теста тревожности (ИТТ)», авт. А.П. Бизюк, Л.И. Вассерман, Б.В. Иовлев (2005); метод диагностики профессионального выгорания по В.В. Бойко). При статистической обработке достоверность различий определялась при помощи однофакторного дисперсного анализа (ANOVA) с последующими межгрупповыми сравнениями по критерию Dunnet. Обработка полученных данных проводилась с использованием статистического пакета “Statistica” фирмы “StatSoft” (USA).

Результаты: при исследовании фаз эмоционального выгорания выявлено, что у медицинских работников COVID-госпиталей достоверно определялись более высокие баллы фазы напряжения, фазы резистентности по сравнению с медицинскими работниками многопрофильных стационаров и амбулаторно-поликлинической службы. При этом общий балл фазы истощения достоверно повышен у медицинских работников COVID-госпиталей по сравнению с медицинскими работниками многопрофильных стационаров, но не было выявлено достоверных различий по данному показателю при сравнении с медицинскими работниками амбулаторно-поликлинической службы. Установлено, что у медицинских работников COVID-госпиталей преобладает показатель «тревожная оценка перспектив», у медицинских работников многопрофильных стационаров — «астенический компонент», у медицинских работников амбулаторно-поликлинического звена — «фобический компонент».

Выводы: среди медицинских работников COVID-госпиталей отмечается высокий уровень формирования фаз эмоционального выгорания и тревожности. К мерам по профилактике нарушений психического здоровья медицинских работников COVID-госпиталей можно отнести: социально-психологические, профессионально-организационные.

АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ

Лепра — хроническое инфекционное заболевание, вызываемое M. leprae, с преимущественным поражением кожи и периферической нервной системы. В настоящее время лепра в основном диагностируется клиницистами с использованием бактериоскопических исследований скарификатов и биопсии кожи. Однако разработка и применение новых диагностических критериев, особенно связанных с повреждением нервных волокон, остается актуальной задачей современной лепрологии. В настоящем обзоре рассмотрена важная роль нейротрофического фактора (фактор роста нервов, NGF) в патогенезе поражения нервной системы при лепре, установлена взаимосвязь уровней NGF с формами заболевания. В обзор включены данные зарубежных и отечественных статей, поиск проводился по базам данных “Scopus”, “PubMed”, “Web of Science”, “elIBRARY”.

Цель: оценить изменения иммунного статуса до и после проведения коронарного шунтирования. Материалы и методы: включены 70 пациентов мужского пола с коронарным атеросклерозом (I группа) и 30 добровольцев (II группа) без признаков ИБС, сопоставимых по возрасту с I группой. Исследование показателей иммунитета проводили до операции, через 4–5, 9–10 и 28–30 суток методом фенотипирования популяций CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+CD25+, CD3+CD45+, CD3+CD95+, CD4+CD25+, CD4+CD154+, CD19+, CD19+CD40+. Уровни Ig А, М, G оценивали методом радиальной иммунодиффузии в геле. Для определения циркулирующих иммунных комплексов применяли метод преципитации сыворотки в полиэтиленгликоле. Статистический анализ результатов исследования проводили с применением программы Statistica 12.0 (StatSoft, США). Статистическая значимость считалась достоверной при р<0,05.

Результаты: у пациентов группы ИБС отмечено разобщение процессов активации Т-лимфоцитов, их созревания и апоптоза, cупрессия иммунорегуляции и активация межклеточной кооперации. После АКШ в динамике данные процессы отражают разнонаправленность изменений.

Выводы: у пациентов с коронарным атеросклерозом наблюдается дискоординация процессов активации Т-лимфоцитов, их созревания и апоптоза. Супрессия иммунорегуляции и активация межклеточной кооперации. В динамике после АКШ показатели иммунитета отличаются разнонаправленными характеристиками в различные сроки наблюдения и демонстрируют разную степень вовлечённости адаптивных механизмов иммунной защиты.

ISSN 2618-7876 (Online)