ПСИХИАТРИЯ И НАРКОЛОГИЯ. «ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ»

Цель — изучить и проанализировать тенденции, имеющиеся сегодня среди западных ученых и специалистов по психическому здоровью, касающиеся вопросов гендерной идентичности; изучить данные зарубежных и отечественных исследований, касающихся проблем гендерного несоответствия, гендерной дисфории и их коморбидности с психическими расстройствами, расстройствами личности, в особенности с расстройствами шизофренического и аутистического спектра; выявить перспективные направления научного поиска в указанном направлении. Поиск литературы в электронных базах данных проводился преимущественно за последние пять лет по зарубежным и русскоязычным публикациям, включая системы Web of science, Researchgate.net, Google Scholar, Elibrary, Cyberleninka, по таким словосочетаниям, как gender identity disorder, gender identity disorder comorbidity, gender identity disorder schizophrenia, gender identity disorder autism, gender nonconformity, mentalization personality disorder. В статье представлены данные современных публикаций и исследований, показывающие с одной стороны тенденцию западных специалистов депатологизировать гендерное несоответствие, способствовать гендерному переходу, с другой — активное исследование взаимосвязи явления с расстройствами аутистического и шизофренического спектра, расстройствами личности. По данным представленных исследований выявляется влияние особенностей ментализации на наличие психических расстройств и гендерного несоответствия.

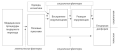

В настоящее время психиатрическая помощь людям с трансгендерностью в Российской Федерации затруднена из-за несоблюдения этических принципов в работе психиатрической службы. В статье рассматривается неразрешенный этический конфликт в отношении процедуры смены пола между сторонниками «запретительной тактики» с установкой врачей-психиатров на выдачу разрешения на изменение пола только «истинным» транссексуалам, и сторонниками противоположной либеральной установки на выдачу разрешений на изменение смены пола практически всем обращающимся. Обсуждаются этические проблемы оказания психиатрической помощи пациентам с трансгендерностью с позиции классических этических принципов автономности, непричинения вреда, благодеяния. С позиции биоэтики рассматриваются вопросы исключения и сохранения диагноза трансгендерности в международной классификации болезней, с точки зрения этических принципов рассматриваются противоположные точки зрения отношения к пациентам с трансгендерностью как психически больным, медикализации, медицинского патернализма при оказании психиатрической помощи, роли и необходимости участия психиатров в процедуре смены пола, в том числе в зависимости от психического состояния пациента с трансгендерностью. Авторами предложен алгоритм оказания психиатрической помощи людям с запросом о смене пола, основывающийся на углубленном обследовании психиатрами, психологами, сексологами для получения коллегиального заключения о состоянии психического здоровья обратившегося в триаде «психически здоров» или «имеются какие-либо психические нарушения «пограничного уровня» или «выявляются психически нарушения психотического уровня».

В последнее время вопросы нарушений гендерной идентичности становятся всё более актуальными и обсуждаемыми, увеличивается обращаемость пациентов с запросом на смену пола. Сложность этой проблематики требует того, чтобы клиницисты были компетентны в оказании помощи трансгендерным людям, так как они порой сталкиваются со многими препятствиями на пути получения помощи в медицинских учреждениях (отсутствие специалистов в регионах, чёткого алгоритма оказания помощи трансгендерам, дискриминация, стигматизация, финансовые сложности). В то же время появляется всё больше зарубежных исследований, посвящённых «детранзишну», то есть «обратной» перемене пола, что может говорить о существующих проблемах в диагностике данных состояний и методах оказания медицинской помощи пациентам с нарушениями гендерной идентичности. Наиболее сложными проблемами при работе с пациентами, испытывающих гендерную дисфорию, помимо выявления истинных причин нарушений гендерной идентичности, являются сохранение фертильности после гендерно-аффирмативных вмешательств, возможные сожаления после произведенных операций, оказание медицинской помощи несовершеннолетним. Изменения в классификации гендерных расстройств, включающие исключение транссексуализма из класса психических расстройств, создает почву для дискуссий относительно клинико-психопатологических и феноменологических особенностей данных состояний. В научном обзоре представлена информация о клинических и психологических аспектах нарушений гендерной идентичности, а также о терапевтических мероприятиях для лиц с этой патологией с использованием мультидисциплинарного подхода. Описаны определённые этапы оказания медико-социальной помощи для снижения рисков и более успешного, профессионального оказания помощи лицам с гендерным несоответствием.

Цель: проведение психопатологического анализа идей смены пола и описание состояния сексуальной сферы у больных шизотипическим расстройством. Материалы и методы: обследовано 38 больных, обратившихся с запросом на смену паспортного пола, которым был установлен диагноз шизотипического расстройства, из них 27 женщин, 9 мужчин. Методы — клинико-психопатологический, сексологический. Для оценки сексуальной сферы и выявления мотивации смены пола и планов на будущее применялась специально разработанная анкета. Результаты: выделены варианты идей смены пола, такие как навязчивый, фиксированный, доминирующий, сверхценный, бредовый, описаны их особенности, специфичные для шизотипического расстройства. Для каждого варианта описаны разной степени выраженности нарушения критичности и особенности сексуального поведения. Анализ особенностей сексуальной сферы изученных групп показал преобладание задержек психосексуального развития и связанной с ней дезактуализацией этой сферы. Для характеристики способности к адекватной оценке своего состояния необходима оценка критичности как варианта дееспособности, нуждается в разработке вопрос ее методологии. Выводы: выделенные варианты различаются по степени нарушения критичности, что следует учитывать при решении вопроса о смене паспортного пола.

Цель: изучение сформированных образов полового самосознания у лиц, обратившихся за разрешением смены пола. Материалы и методы: обследовано 80 человек, 40 из которых обратились за разрешением смены пола (20 человек мужского и 20 человек женского биологического пола). Группа сравнения — 20 мужчин и 20 женщин, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом. Методики — тест BSRI (Bem Sex-Role Inventory) Сандры Бэм, опросник самоотношения Столина В.В., опросник Кустовой О.Л. Результаты: установлено, что у группы транссексуалов с женским биологическим полом четко разграничены образы мужчины и женщины, образ Я ближе к желаемому образу мужчины, в то время как образ женщины менее достижим. Группа транссексуалов мужского биологического пола ближе к образу «Идеального мужчины», чем к образу «Идеальной женщины». Выявлены ключевые черты, которые соответствуют их самоопределению себя как женщины, — пассивность, зависимость от других, компромиссность, доверчивость. Согласно представлению всех четырёх групп, «Идеальная женщина» счастливее, чем «Идеальный мужчина». У группы транссексуалов мужского биологического пола не обнаружено различий с показателями условно здоровых групп обоих полов по параметру «Любовь к детям» в отличие от группы транссексуалов женского биологического пола. Транссексуалы мужского биологического пола ищут кардинально новый способ для удовлетворения своих потребностей без осуждения со стороны социума. Выводы: показатели самоотношения в группах сравнения выше, чем у групп лиц, стремящихся к смене пола.

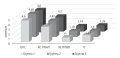

Цель: выявить потенциально обратимые клинические и социально-демографические факторы, влияющие на социальную адаптацию пациентов с гендерным несоответствием (ГН). Материалы и методы: был проведён ретроспективный анализ 926 карт пациентов с ГН MtF и FtM. Результаты: среди обратившихся 44,38% пациентов были MtF, 55,62% были FtM. Средний возраст составил 24,0 года (от 13 до 65 лет). Образовательный уровень пациентов преимущественно представлен высшим (44,2%) и средним специальным (22,3%) образованием, 43% лиц проживали в селе, 57% — в городской местности. Большинство обратившихся выросло в полной семье (82,02%). Первые проявления ГН стартовали преимущественно в парапубертатном (26,4%) и препубертатном (61,6%) периоде (до 13 лет). Средний возраст принятия себя трансгендерным человеком составил 17,0 лет. Шаги по снижению дисфории и получению специализированной помощи, как правило, совершаются после 20 лет. Депрессивные эпизоды имели 83,1% трансгендерных пациентов, у трети (38,5%) отмечалась аутоагреcсия. Дополнительные психиатрические диагнозы имелись у 24,5% пациентов и представлены тремя группами заболеваний: первая группа (6,2%) — потенциально обратимые невротические расстройства, вторая группа (14,1%) — фоновые психические заболевания, не являющиеся причиной ГН, третья группа (4,3%) — иные психические состояния с «идеями смены пола». Выводы: с целью улучшения социальной адаптации и профилактики эмоциональных и психологических переживаний у лиц с ГН, помощь возможна на нескольких уровнях (семья, образовательные учреждения, медицинское сообщество, пациентские организации).

Цель: изучить влияние этиологических факторов на возможность формирования органического расстройства личности. Материалы и методы: обследованы 80 больных, страдающих органическим расстройством личности. Контрольная группа была представлена 82 здоровыми добровольцами. Методы исследования — анамнестический, клинический, статистический. Результаты: установлено, что наследственность, отягощённая психическими заболеваниями, алкоголизацией и наркотизацией родственников разных линий родства, перинатальные факторы патологии, связанные с ребенком, перенесённые в детстве заболевания (инфекционные заболевания и т.д.), приведшие к тяжёлым исходам на ранних этапах лечения в виде госпитализаций либо иных осложнений в виде пневмоний, бронхитов и т.д., судорожные состояния, черепно-мозговые травмы, полученные в детском возрасте, выявляют достоверно значимую вероятность для возникновения органического расстройства личности. Фактор влияния оперативных вмешательств, проведённых под общим наркозом в детском возрасте, не показал статистически значимого влияния. Выводы: наследственность, перинатальная патология, некоторые заболевания, перенесённые в детском возрасте, судорожные состояния и различные виды черепно-мозговых травм достоверно повышают вероятность возникновения органического расстройства личности.

В статье представлено современное состояние проблемы пациентов с гендерной дисфорией. Показана неоднородность клинических групп, в рамках которых встречается данный феномен. Указывается на необходимость тщательного клинического и параклинического обследований для правильного выбора дальнейшей лечебно-диагностической тактики. В качестве примера приводится клинический случай пациентки 14-ти лет, обратившейся в медицинский центр в связи с недовольством своей половой идентичностью, а также с проблемами нарастающей социальной дезадаптации, в виде самоповреждений и суицидального поведения. В процессе обследования у пациентки было диагностировано шизотипическое расстройство, в рамках которого развилась факультативная симптоматика в виде гендерной дисфории, обусловленной наличием симптомов дисморфомании в сочетании с аффективными проявлениями. Правильно выбранная терапевтическая тактика привела к стабилизации состояния пациентки и полному купированию симптомов гендерной дисфории.

Изменение положения транссексуализма в новой МКБ, развернувшаяся жаркая дискуссия о психопатологической структуре этого феномена и его связи с другими психическими расстройствами обусловливают актуальность рассмотрения приведённого клинического случая.

Подробное клиническое описание демонстрирует возможность сочетания двух изначально независимых расстройств — транссексуализма и шизофрении, — которые придали яркий индивидуальный колорит клинической картине и обусловили сложности как в медицинской, так и правовой частях помощи больной.

В возрасте 25 лет у пациентки с клиническими признаками транссексуализма остро развился парафренный психоз. Без медицинской помощи, по механизмам саногенеза, острота состояния исчезла, но больная из психотического состояния не вышла. Особенности возникновения и динамики психоза (острота развития, отсутствие признаков синдромотаксиса, характерного для непрерывной шизофрении) позволяют отнести его к варианту затяжного приступа шубообразной шизофрении. Обращает на себя внимание то, что после возникновения психоза стереотип развития синдрома отвергания пола не претерпел существенных изменений: окончательно завершилось формирование кроссдрессинга, инверсной психосексуальной идентичности, инверсной половой идентичности; яркими стали реакции мимикрии, всё более отчетливо стали проявляться аутодеструктивные тенденции и пациентка обратилась за разрешением на изменение пола.

В описанной клинической ситуации первоочередной задачей является обрыв приступа шизофрении, при решении этой задачи особую значимость приобретет разработка программы вторичной профилактики и реабилитации. Формально пациентка не имеет права на изменение пола, так как страдает шизофренией, что является противопоказанием для секстрансформации, в состоянии психоза больная по сути утрачивает гражданско-процессуальную дееспособность. Неформально же вопрос сохраняет свою актуальность.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Медицинские процедуры гендерного перехода обладают доказанной эффективностью в снижении гендерной дисфории, однако механизмы из воздействия до конца не известны. Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) и хирургические вмешательства изменяют половые признаки, восприятие которых самим человеком и вносит, согласно биомедицинской модели, основной вклад в снижение гендерной дисфории. Другим, менее изученным, механизмом возникновения гендерной дисфории является восприятие окружающими человека как представителя не того пола и/или их негативная реакция. Для проведения эпидемиологических исследований высокого качества необходимо учитывать и уметь измерять такие промежуточные исходы, как степень феминизации/маскулинизации и гендер, в котором воспринимается человек. Половые признаки человека поддаются измерению, в связи с чем теоретически возможно разработать шкалу феминизации-маскулинизации, однако задача осложняется тем, что не все половые признаки вносят одинаковый вклад в восприятие человека окружающими как женщины или мужчина, в связи с чем они должны входить в шкалу с разными коэффициентами. Хотя такие коэффициенты могут быть получены из контролируемых экспериментов, в реальном мире атрибуция гендера зависит от многочисленных социальных факторов. Реакция окружающих на воспринимаемый гендер человека является дополнительным социальным фактором, вносящим вклад в социальную гендерную дисфорию. Отдельной проблемой является установление биологических факторов, влияющих на эффективность ЗГТ в феминизации и маскулинизации.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Глюкокортикоиды (ГК) являются одними из самых распространённых препаратов в практике врачей различных специальностей благодаря их терапевтическим эффектам. Возросшее количество случаев использования связано с текущей пандемией вируса SARS-CoV-2. Однако ГК-терапия имеет серьёзные ограничения в виде побочных эффектов, в том числе приводящих к фатальным исходам. К побочным явлениям относят нарушение углеводного и липидного обменов, увеличение массы тела, нарушения сна, тромбоэмболию, атеросклеротические изменения, остеопороз, миопатию и др. Описанные процессы обусловливают непосредственное увеличение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) даже на фоне непродолжительной терапии низкими дозами ГК, что отражается на дальнейшей жизни, прогнозе и исходах основного заболевания. В настоящем обзоре подробно рассмотрены патогенетические механизмы и взаимное влияние побочных эффектов ГК, их вклад в последующее возникновение ССЗ и сделан акцент на опасности нерационального применения ГК терапии.

Цель: изучить метаболомику стероидных гормонов по данным газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС)у женщин с различными фенотипами синдрома поликистозных яичников (СПЯ)и нормальной массой тела. Материалы и методы: в исследование вошли 48 женщин с СПЯ в возрасте 25±0,3 лет с ИМТ, находящимся в референтом интервале 18,5–24,9 кг/м2. Группу контроля составили 25 здоровых женщин в возрасте 26±0,6 лет с ИМТ 23 (21–24) кг/м2. Гормоны определяли методами иммуноанализа в сыворотке крови. Исследовали стероидные профили мочи (СПМ) методом ГХ-МС. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программной системы STATISTICAforWINDOWS (версия 10). Результаты: в статье приведён анализ метаболомики андрогенов, глюкокортикоидных гормонов и прогестагенов, полученных методом ГХ-МС у женщин с различными фенотипами СПЯ. Заключение: экскреция с мочой метаболитов андростендиона была увеличена у больных СПЯ с гиперандрогенией и с ановуляцией (с фенотипами А и В), метаболитов дегидроэпиандростерона — у больных СПЯ с гиперандрогенией (с фенотипами А, В и С). Повышение экскреции с мочой 11-охо-прегнантриола, прегнантриола и 17-гидроксипрегнанолона, снижение соотношений суммы тетрагидропроизводных кортизола и кортизона к данным стероидам, определение 21-дезокситетрагидрокортизола и неклассических 5-еne-прегненов получены у больных СПЯ с фенотипом С, что указывает на недостаточность фермента 21-гидроксилазы.У больных СПЯ с гиперандрогенией (с фенотипами А, В и С) получены признаки недостаточности 3β-гидроксистероиддегидрогеназы. Только у больных СПЯ с фенотипом А выявлены признаки недостаточности 11β-гидроксистероиддегидрогеназы 1 типа.

3.1.20 КАРДИОЛОГИЯ

Цель: изучить предикторы развития острого повреждения почек (ОПП) у больных инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST (ИМпST), осложнённым кардиогенным шоком (КШ), прошедших чрескожное коронарное вмешательство. Материалы и методы: исследовались 109 пациентов с ИМпST, осложнённым КШ, после интервенционного вмешательства (средний возраст — 63,1±10,1 лет). В группу наблюдения вошли 33 больных с ОПП, в группу сравнения — 76 пациентов без ОПП. ОПП диагностировали при повышении уровня креатинина плазмы на ≥26,5 мкмоль/л от исходного уровня в течение 48 часов или в ≥1,5 раза от его известного или предполагаемого базального значения. Для выявления предикторов ОПП использовали метод простой и множественной логистической регрессии. Результаты: среди больных с ОПП значимо чаще наблюдались пациенты в возрасте старше 70 лет (54,5% vs 15,8%, р<0,001), с сопутствующей хронической болезнью почек (57,6% vs 26,3%, p=0,002), хронической сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса (69,7% vs 36,8%, p=0,001), исходной скоростью клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м2 (54,5% vs 22,4%, p=0,001), фракцией выброса левого желудочка ниже 40% (75,8% vs 51,3%, p=0,022) и трёхсосудистым поражением венечного русла (63,6% vs 40,8%, p=0,028). Выводы: ОПП у больных ИМпST, осложнённым КШ, подвергнутым интракоронарному вмешательству ассоциировалась с возрастом старше 70 лет, наличием фракции выброса левого желудочка менее 40% и скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м2.

Цель: оценка параметров сосудистой жесткости у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и атеросклерозом артерий нижних конечностей (ААНК) с учетом статинотерапии. Материалы и методы: 120 пациентов с АГ распределены на три группы: первая группа — 46 пациентов с АГ и клинически манифестированным ААНК, вторая группа — 39 пациентов с АГ и бессимптомным ААНК, третья группа — 35 больных АГ без ААНК. Пациенты каждой группы были разделены на две подгруппы: первая подгруппа — не получающие статины, вторая подгруппа — принимающие статины. Всем больным были выполнены лабораторные и инструментальные исследования, включающие определение параметров сосудистой жесткости с помощью программного обеспечения Vasotens («Петр Телегин», Нижний Новгород) и ультразвуковое триплексное сканирование артерий нижних конечностей. Статистическую обработку данных проводили с помощью программ Microsoft Office Excel 16 (2015, Microsoft, США), Statistica 10.0 (StatSoft, США), IBM SPSS Statistica 26.0 (IBM, США). Результаты: выявлены более низкие значения общего холестерина у пациентов второй подгруппы всех исследуемых групп (р<0,05), а также более низкие значения холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) среди пациентов второй подгруппы второй и третьей групп (<0,05). У пациентов всех групп при применении статинов не были достигнуты целевые значения ХС ЛПНП. Выявлены более низкие значения индекса ригидности артерий (ASI) и индекса аугментации (AIx) у пациентов первой группы второй подгруппы, получающих статины, в сравнении с пациентами первой подгруппы, (р<0,05). У больных второй группы второй подгруппы на фоне приёма статинов установлена отчётливая тенденция к более низкому значению показателя ASI в сравнении с первой подгруппой (р=0,07). Выводы: применение статинов у пациентов с АГ и ААНК разной степени выраженности, несмотря на отсутствие достижения целевых уровней ХС ЛПНП, способствовало уменьшению сосудистой жесткости, а следовательно, снижению сердечно-сосудистого риска.

КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ

Анафилаксия представляет собой тяжёлую, угрожающую жизни, системную реакцию гиперчувствительности, которая развивается быстро и может привести к смерти. Диагноз «Анафилаксия» продолжает оставаться в первую очередь клиническим. В этой связи ежегодно инициируется значительное количество исследовательских работ, направленных на более глубокое изучение механизмов развития данного заболевания и поиск его биомаркеров, которые могли бы стать важным инструментом для облегчения верификации диагноза, профилактики и оценки риска повторных эпизодов анафилаксии, стратификации тяжести её течения, риска развития жизнеугрожающих/летальных эпизодов системных реакций и иметь ключевое значение в разработке новых терапевтических стратегий. В данном обзоре представлена исчерпывающая информация в отношении имеющихся на сегодня данных о потенциальных биомаркерах анафилаксии.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Полипы эндометрия являются наиболее часто наблюдаемой патологической находкой в полости матки. Однако на сегодняшний день имеется мало данных, касающихся факторов развития полипов эндометрия у женщин репродуктивного возраста. Данный факт и определил направленность нашего исследования. Проведён поиск среди научных работ в базах данных Science Direct, CochraneLibrary, PubMed по ключевым словам (полипы, эндометрий, факторы развития, репродуктивный возраст) за 1994–2022 гг. Анализ научной литературы показал следующее: распространённость полипов эндометрия зависит от изучаемой популяции, при этом реальную распространённость сложно определить, поскольку эндометриальные полипы могут протекать бессимптомно и со временем регрессировать; реализация эндометриальных полипов, по-видимому, зависит не от одного, а от многих факторов (генетических, гормональных, метаболических, лекарственных); увеличение количества эндогенного эстрогена, введение экзогенных эстрогенов без прогестеронового компонента и возраст являются наиболее важными предрасполагающими факторами риска развития полипов эндометрия.

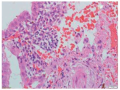

Цель: определить прогностическую значимость низкомолекулярных метаболитов у женщин с неразвивающейся беременностью. Материалы и методы: в исследовании приняли участие 100 женщин репродуктивного возраста, из них 79 с неразвивающейся беременностью, диагностированной с помощью ультразвукового исследования, и 21 — с прогрессирующей беременностью, которые были госпитализированы для искусственного прерывания беременности. Всем женщинам было проведено иммуногистохимическое исследование эндометрия, органические кислоты в сыворотке крови и эндометрии определялись методом ВЭЖХ. Также определялись достоверно значимые органические кислоты в сыворотке крови и эндометрии, связанные с нарушениями обмена жирных кислот, аминокислот, а также промежуточных метаболитов в цикле Кребса. Статистический анализ полученных данных проводился с использованием пакета модулей STATISTICA® для Windows, выпуск 6.0 от StatSoft® Inc., США (2003), серийный номер AXAR802D898511FA. Результаты: были выявлены статистически значимые изменения в профиле органических кислот у женщин c неразвивающейся беременностью, такие как повышенные уровни 4-гидроксифенилуксусной кислоты, изменение соотношения лактат/пируват в сыворотке и эндометрии в сочетании с морфоиммуногистохимическими особенностями (выраженные очаговые некрозы, венозное полнокровие, лимфогистиоцитарная инфильтрация, повышенные уровни экспрессии HLA-DR, CD 16, CD20, сниженные экспрессии VEGF и LIF). Выводы: в патогенезе НБ лежит универсальный механизм патологических процессов — митохондриальная дисфункция. Определение 4-гидроксифенилуксусной кислоты, изменение соотношения лактат/пируват в сыворотке крови и эндометрии являются чувствительными метаболитами функционирования митохондрий и отражают структурно-функциональную неполноценность эндометрия и плохой прогноз течения и исхода последующей беременности.

В настоящее время медицинским сообществом накоплен значительный опыт применения в акушерской практике эндоваскулярных методов для достижения гемостаза и предотвращения массивного кровотечения, в том числе у пациенток с нарушениями спектра приращения плаценты (PAS). Цель — оценить эффективность различных методов деваскуляризации матки в снижении кровопотери во время операции кесарева сечения у пациенток с PAS. Проведены анализ соответствующей литературы и оценка качества клинических исследований на основе систематического поиска в базах данных Embase, PubMed, Web of Science и Cochrane Library. В статье представлен обзор современных методов деваскуляризации матки, направленных на снижение интраоперационной кровопотери у пациенток с PAS. Проведён сравнительный анализ эффективности таких методов деваскуляризации матки, как временная баллонная окклюзия внутренних подвздошных артерий, общих подвздошных артерий, брюшного отдела аорты, а также артериальной компрессии при помощи дистального гемостаза. Эффективность методов оценена по таким показателям, как средняя величина кровопотери и частота гистерэктомий. Наиболее эффективными методами гемостаза у пациенток с PAS являются временная баллонная окклюзия брюшного отдела аорты и отечественный метод дистального гемостаза. В то же время до сих пор не существует идеального метода деваскуляризации матки при PAS и клинические исследования в этом направлении следует продолжить.

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

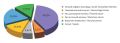

Цель: изучение коморбидного фона и структуры смертности больных ревматоидным артритом (РА) в Ставропольском крае в когорте пациентов Ставропольской краевой клинической больницы (СККБ) в период 2015–2021 гг. Материалы и методы: проведён систематизированный обзор литературы. Выполнен анализ протоколов вскрытий патологоанатомического отделения СККБ за 2015-2021 гг. Изучены компонент коморбидности и летальные исходы пациентов с РА в патологоанатомическом диагнозе. Результаты: структура коморбидной патологии больных РА в когорте пациентов СККБ включала ишемическую болезнь сердца (ИБС), аутоиммунный тиреоидит (АТ), респираторные заболевания (РЗ), гипертоническую болезнь (ГБ), «Бластоматоз», сахарный диабет (СД), инфекцию СOVID-19. Профиль коморбидности пациентов с РА в порядке уменьшения частоты встречаемости патологического состояния имел следующий вид: ИБС (35,29%) > РЗ (29,41%) > («Бластоматоз», СOVID-19 по 11,75%) > (АТ, ГБ, СД по 5,88%). Структура состояний, привёдших к летальному исходу пациентов с РА, включала острый инфаркт миокарда (40,0%), геморрагический инсульт (6,67%), рак молочной железы (13,33%), рак щитовидной железы (6,67%), вирусная пневмония (20,0%), сепсис (13,33%). Выводы: полученные данные несут информацию, которая может быть использована ревматологами для оптимизации стратегии управления РА и риском коморбидных состояний.

Инфекционный эндокардит — грозное заболевание, характеризующееся крайне неблагоприятным прогнозом при естественном его течении. Анализируя литературные данные, можно отметить, что частота инфекционного эндокардита в Российской Федерации имеет сравнительно высокие показатели распространенности по отношению к другим странам. В настоящее время проблема ранней диагностики этого заболевания остается актуальной. Несмотря на то, что диагностика инфекционного эндокардита улучшилась, в основном, в результате усовершенствования эхокардиографического и микробиологического подходов, внедрение в клиническую практику новых антибактериальных препаратов и кардиохирургических технологий, клиническая картина, изменения в лабораторных показателях могут направить в русло исключения иммуновоспалительных, ревматических, онкологических, гематологических заболеваний, затрудняя и затягивая диагностику. Первые клинические признаки могут быть неспецифичны, и болезнь остается нераспознанной в течение недель или даже месяцев. Высокая частота тромботических, тромбогеморрагических осложнений указывает на глубокие изменения в системе гемостаза при инфекционном эндокардите и необходимость раскрытия патогенеза указанных нарушений. Совокупность этих факторов привела к поздней диагностике данного заболевания у пациентки. Цель исследования — изучение возможности улучшения результатов диагностики и терапии пациентов с инфекционным эндокардитом в клинической практике.

ПЕДИАТРИЯ

Научно обоснованные и экспериментально подтверждённые данные о морфогенезе лимфатической системы необходимы для уточнения критических периодов развития, характеризующихся повышенным риском возникновения врожденных аномалий лимфатической системы, чтобы планировать и осуществлять эффективную профилактику, диагностику и коррекцию связанных с этим отклонений. Среди изученных аномалий лимфатических сосудов наиболее часто упоминается лимфангиома — врождённая доброкачественная опухоль, состоящая из множества кист различных размеров. Обнаружение первичной лимфангиомы плода на ранних сроках внутриутробного развития встречается крайне редко. Цель исследования — сообщение о случае ранней диагностики врожденной кистозной лимфангиомы и лимфедемы левой нижней конечности плода. Врождённая (первичная) периферическая лимфедема, лимфангиома конечностей связана с пороком развития лимфатической системы. Учитывая тот факт, что оперативные методы коррекции всех видов первичных лимфедем считаются необоснованными и неэффективными, основного внимания требует своевременное выявление данного врожденного порока развития в ходе скриннинговых исследований плода и выдача рекомендаций по ведению беременности, вплоть до прерывания по медицинским показаниям. Необходимо ставить вопрос о генетическом консультировании пары и проведении необходимых генетических исследований. Использование современных методов диагностики позволяет проводить профилактику и лечение отклонений в развитии лимфатической системы на более ранних сроках внутриутробного периода.

ISSN 2618-7876 (Online)