Рецензируемый научно-практический журнал «Медицинский Вестник Юга России»

ориентирован на врачей, ученых, преподавателей медицинских вузов, научных работников различных отраслей медицины.

Миссия журнала:

- кооперировать результаты научных работ с богатым клиническим опытом врачей по различным направлениям медицины;

- обеспечивать практических врачей актуальной и качественной научной информацией.

На страницах журнала публикуются обзоры, оригинальные научные исследования, краткие сообщения.

Обязательным условием публикации материалов является их соответствие требованиям доказательной медицины. Все материалы рецензируются и обсуждаются редакционной коллегией. Рецензирование статей анонимное.

Журнал «Медицинский вестник Юга России» включен в новый перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (Перечень ВАК) по специальностям:

3.1 – клиническая медицина:

- 3.1.4. Акушерство и гинекология

- 3.1.17 Психиатрия и наркология

- 3.1.18. Внутренние болезни

- 3.1.19. Эндокринология

- 3.1.20. Кардиология

- 3.1.21. Педиатрия

- 3.1.22 Инфекционные болезни

3.2. – профилактическая медицина:

- 3.2.2 Эпидемиология

- 3.2.4 Медицина труда

- 3.2.7 Аллергология и иммунология

Текущий выпуск

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

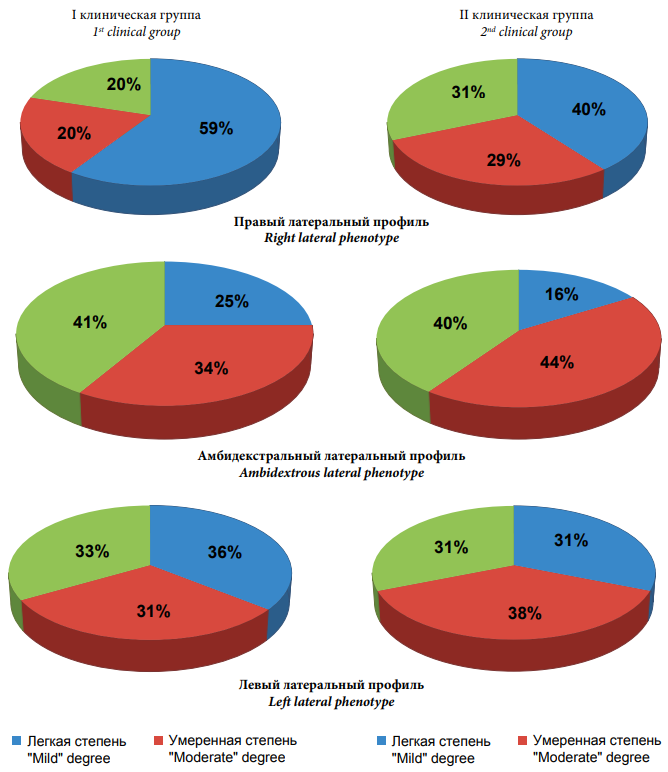

Цель: выявление клинических особенностей течения пери- и постменопаузального периодов у женщин в зависимости от морфофункциональных асимметрий женского организма. Материалы и методы: обследованы 205 женщин в возрасте позднего периода менопаузального перехода (I клиническая группа) и 185 женщин в периоде постменопаузы (II клиническая группа), имеющих клинические проявления климактерического синдрома. Оценка степени тяжести климактерического синдрома проведена с использованием шкалы Грина, определение латерального поведенческого профиля асимметрий — с помощью модифицированного теста М. Аннет. Результаты: установлено, что в периоде перименопаузы, независимо от характера латерального фенотипа и степени тяжести климактерического синдрома (КС), вазомоторные и психоэмоциональные нарушения встречаются в 1,6 раза чаще в сравнении с постменопаузальным периодом. Наибольшая частота клинических проявлений КС была выявлена у пациенток с амбидекстральным латеральным фенотипом (АЛФ) как в пери-, так и постменопаузе. Независимо от степени тяжести КС вазомоторные, соматические и психо-эмоциональные симптомы статистически значимо преобладают у женщин с АЛФ в сравнении с представительницами полярных правого и левого фенотипов. Выводы: установлено, что во время климакса на фоне гормональной перестройки, обусловленной снижением гормонпродуцирующей функции яичников, наибольший адаптационный ресурс и наименьшая частота и тяжесть развития вазомоторных, психо-эмоциональных, соматических и метаболических нарушений при КС выявлены у женщин с полярным правым латеральным фенотипом. К наиболее уязвимой конституциональной подгруппе относятся женщины с амбидекстральным фенотипом как в пери-, так и в постменопаузальном периодах климактерия.

Цель: оценка морфологических особенностей плаценты при антенатальной гибели плода (АГП) в сопоставлении с клиническими особенностями течения беременности в различные сроки гестации. Материалы и методы: ретроспективный анализ 270 протоколов вскрытия плодов в сопоставлении с клиническими особенностями течения беременности. В критериях исключения — многоплодные беременности и пороки развития. Морфологическая оценка проводилась с помощью макроскопии (масса, размеры плаценты), гистологии (срезы, гематоксилином/эозином, микроскопия 10Х, 40Х). Статистическая обработка осуществлялась с помощью MedCalc, GraphPad Prism 8, Excel, ROC-анализа, t-критерий Стьюдента, корреляция Пирсона (p<0,05). Результаты: установлено, что частота случаев АГП составляла: 41,85% в 22–27,6 недель, 27,41% в 28–33,6 недель, 18,15% в 34–36,6 недель, 12,59% в сроках ≥37 недель. Гиперплазия плаценты чаще наблюдалась на ранних сроках (54%), гипоплазия — на поздних (56%). Данные ПцПК не прогнозирует развитие ХПН (AUC=0,52, p=0,648) и воспаления (AUC=0,559, p=0,169). Наблюдается обратная корреляция ПцПК и срока гестации (rxy=-0,66, p<0,001). При этом ХПН достигала пика в 34–36,6 недель (66,7%), воспалительные изменения — в 22–27,6 недель (47,2%). Заключение: выявлены ключевые закономерности в морфологических изменениях плаценты в зависимости от срока гестации и характера осложнений. Полученные данные подчеркивают необходимость индивидуализированного пренатального мониторинга, профилактики инфекций и коррекции нарушений фетоплацентарного кровотока для снижения мертворождаемости, особенно в группах высокого риска. Дальнейшие исследования должны фокусироваться на дифференциации причин ХПН для оптимизации клинических стратегий.

В последние годы в акушерстве наблюдается увеличение частоты индукции родов. В развитых странах их частота колеблется от 6,8 до 35,5%. Причины увеличения частоты индукции родов — возрастание числа женщин с высокими перинатальным и акушерским рисками. Индукция родов не является безопасной процедурой, а эффективность зависит от правильного выбора показаний и противопоказаний, времени проведения и метода. Индукция считается обоснованной, если её использование улучшает материнские и перинатальные исходы и не приводит к увеличению числа осложнений. Одним из осложнений индукции является разрыв матки. В статье проведён научный обзор литературы, посвящённый важной проблеме — разрыву матки в акушерской практике, связанному с индукцией родовой деятельности. Анализ данных производился на основании зарубежных и отечественных источников («e-Library», «MedLine», «PubMed») за 2005–2025 гг. по следующим ключевым словам: «разрыв матки», «индукция родов», «гемоперитонеум», «перинатальная смертность». Из 90 статей, в которых сообщалось о разрыве матки, связанных с индукцией родов, было отобрано 39 статей, соответствующих критериям отбора (отсутствовали другие факторы риска разрыва матки). Обобщение имеющейся в литературе информации, отражающей аспекты этого вопроса, поможет адекватно оценить риски при проведении индукции родов и сделать её безопасной.

ПСИХИАТРИЯ

Цель: установить клинико-генетические ассоциации у пациентов параноидной формой шизофрении с депрессивными проявлениями и без таковых. Материалы и методы: были включены пациенты с параноидной шизофренией после 10–14-ого дня стационарного лечения. Использовались психометрические методы: шкала депрессии Калгари у больных с шизофренией (CDSS), шкала PANSS, Колумбийская шкала оценки суицидального риска (C-SSRS). Генотипирование гена HTR2A (rs6313) проводилось ПЦР. Статистические методы: Microsoft Excel, IBM SPSS Statistics 26. Результаты: у 31,8% (124/390) были выявлены депрессивные проявления. Реже всех была встречаемость пункта «суицид», однако именно он был выражен сильнее всего в тяжёлой степени. Выводы: у 31,8% респондентов с параноидной шизофренией имелись депрессивные проявления. Выявлена обратная зависимость между тяжестью состояния и частотой встречаемости депрессивных проявлений: наиболее распространённым было отсутствие симптомов, реже всего встречалась тяжелая степень. Безнадёжность продемонстрировала связь с геном HTR2A rs6313 (р=0,044). При сопоставлении остальных значений по шкале Калгари значимых корреляционных связей выявлено не было.

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

Системная красная волчанка (СКВ) — хроническое системное аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии с поражением соединительной ткани и сосудов, развивающееся на фоне несовершенства иммунорегуляторных процессов. Представлен клинический случай, демонстрирующий развитие СКВ у пациента мужского пола в возрасте старше 50 лет. От 2 до 20% случаев дебюта СКВ приходится на возрастной период старше 50 лет. Прогностически неблагоприятными факторами течения СКВ у лиц пожилого возраста являются поражение нервной системы, часто сопровождающееся развитием нейропсихических расстройств, и осложняющееся развитием острого нарушения мозгового кровообращения, дислипидемии, сахарный диабет. У мужчин с СКВ с высокой частотой встречаются серозиты, тромбозы, цитопении, высокий титр антител к фосфолипидам. Нетипичное начало заболевания, неполное соответствие диагностическим критериям, недостаточная осведомлённость врачей о возможности развития СКВ у лиц старшего возраста и, особенно, мужского пола, явились причинами позднего установления диагноза в представленном нами клиническом случае. В подобных случаях для более ранней диагностики обоснованным является междисциплинарный подход и сотрудничество врачей различных специальностей с использованием всех доступных лабораторно-инструментальных методов обследования.

Инфекционный эндокардит (ИЭ) потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) остается нерешённой и весьма значимой медико-социальной проблемой в связи со стремительным ростом числа наркозависимых пациентов, высокой частотой осложнений и госпитальной летальности, что обусловливает актуальность поиска их предикторов, требует оптимизации лечения с целью улучшения прогноза у данной категории больных. В статье продемонстрировано собственное клиническое наблюдение молодого пациента (ПИН) с первичным ИЭ с формированием сочетанного аортального порока, абсцесса синуса Вальсальвы и его прорыва в полость правого желудочка с развитием острой декомпенсации сердечной деятельности, полиорганной недостаточности, фибрилляции желудочков, что привело к смерти пациента. Ввиду крайне тяжёлого состояния больного не представлялось возможным своевременно транспортировать его в кардиохирургический центр для оперативного лечения. Обсуждены наиболее вероятные причины осложнений и летального исхода, возможности их предупреждения.

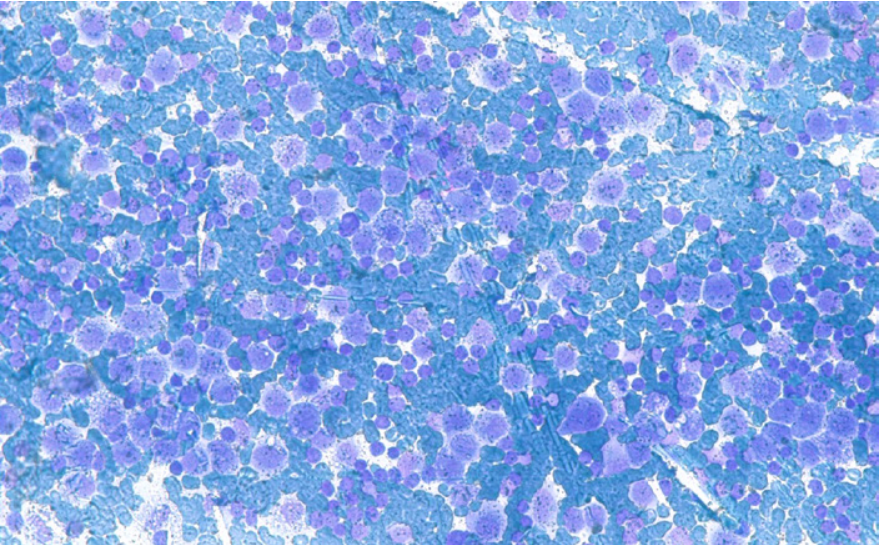

В статье представлено описание редкого клинического случая развития гидроперитонеума у пациента с мантийноклеточной лимфомой. Данное наблюдение иллюстрирует диагностические сложности при выявлении причины асцита неясной этиологии и подчеркивает важную роль цитологического анализа асцитической жидкости.

Мантийноклеточная лимфома — это агрессивная зрелая В-клеточная лимфома, характеризующаяся пролиферацией аномальных лимфоидных клеток с типичными индолентными ядерными контурами. Хотя экстранодальное поражение для данного вида лимфомы не редкость, изолированное возникновение асцита как первого проявления заболевания представляет собой уникальную и сложную диагностическую ситуацию.

Целью данного клинического примера явилась демонстрация важности включения онкологических и гематологических заболеваний в дифференциально-диагностический поиск при асците, особенно когда стандартные методы (например, визуализирующие методы диагностики, биохимические тесты) не выявляют очевидной причины.

В работе детально разбирается клинический случай пациента с гидроперитонеумом, где был применен комплексный диагностический подход, включая ультразвуковое исследование, лабораторные анализы и, что наиболее важно, — цитологическое и иммунофенотипическое исследование перитонеальной жидкости.

Цитологический анализ асцитической жидкости выявил наличие атипичных лимфоидных клеток, что позволило установить диагноз мантийноклеточной лимфомы с поражением брюшины. Этот метод диагностики стал ключевым для определения тактики ведения пациента и своевременного начала специфической полихимиотерапии.

Раннее выявление специфических клеток в асцитической жидкости позволяет установить точный диагноз, определить стадию заболевания и незамедлительно начать соответствующее лечение, что в конечном итоге улучшает прогноз для пациента.

Сердечно-сосудистые заболевания как злокачественные новообразования занимают лидирующие позиции в структуре общей смертности. Одним из распространённых побочных эффектов лечения злокачественных новообразований является кардиотоксичность, которая в последующем осложняет патогенетическую терапию образования. Целью данного обзора явилось обобщение и уточнение имеющихся представлений о влиянии различных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний на возникновение рака. Представленный обзор позволяет детально изучить результаты метаанализов и крупномасштабных исследований, дополняющие представление о классических поведенческих факторах, таких как курение, употребление алкоголя, нерациональное питание, и биологических факторах риска, таких как артериальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет, отражающие вклад этих факторов в развитие не только сердечно-сосудистых, но и злокачественных новообразований. Влияние данных факторов, проанализировано с позиции патогенетических механизмов — оксидативного стресса и хронического воспаления, кардиотоксичности проводимого лечения. Также в обзоре уделяется внимание противоречивым данным в отношении влияния какого-либо фактора на возникновение данных нозологий и обобщается анализируемый материал.

ПЕДИАТРИЯ

Синдром Ледда представляет собой редкую форму врождённой кишечной непроходимости, при которой происходят сдавление двенадцатиперстной кишки эмбриональными спайками и заворот средней кишки вследствие нарушения антенатальной ротации. Частота патологии составляет 0,8 на 1000 новорождённых, при этом у мальчиков она диагностируется вдвое чаще. Традиционная диагностика синдрома Ледда у новорождённых основывается на оценке клинического состояния ребенка и данных рентгенологического исследования. В статье представлен клинический случай позднего выявления синдрома Ледда у ребёнка в возрасте 1 месяца и 8 дней с благоприятным хирургическим исходом. Синдром Ледда требует мультидисциплинарного подхода и высокой настороженности врачей неонатологов, педиатров и детских хирургов для своевременной диагностики и предотвращения жизнеугрожающих осложнений.

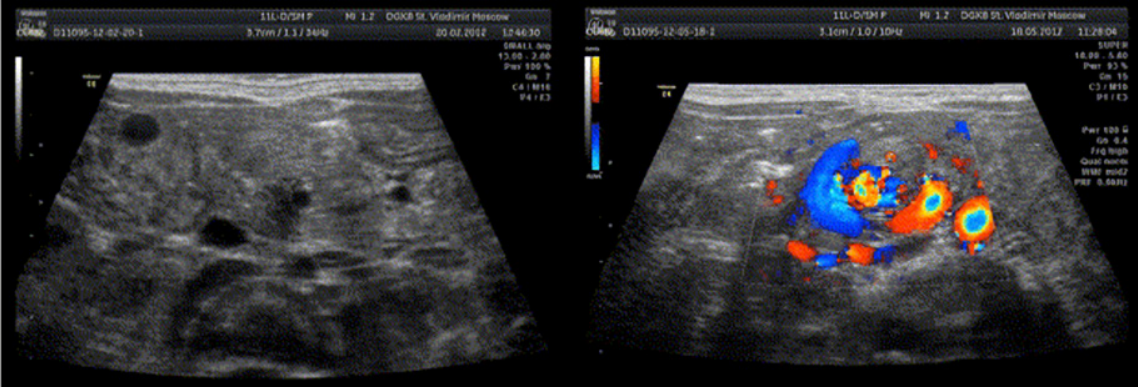

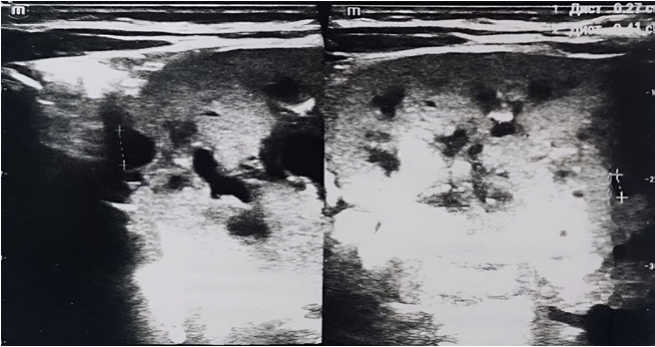

Представлены клинические случаи синдрома делеции хромосомы 17q12 у новорождённых детей. Проведён анализ клинико-фенотипических особенностей, которые предполагают наличие патологии, связанной с участком хромосомы 17q12 с акцентом на наличие кистозной дисплазии почек. Показано, что кистозная дисплазия была изолированным симптомом, который нельзя было выявить без инструментального обследования, что актуализирует необходимость раннего проведения ультразвукового обследования. Установленная делеция хромосомы 17q12 у пациента, рождённого маловесным для гестационного возраста, позволяет расширить представления о спектре генетических причин, обусловливающих низкие показатели физического развития при рождении. Предложен алгоритм ранней диагностики данной патологии в периоде новорождённости с применением методов полноэкзомного секвенирования и хромосомного микроматричного анализа. Наблюдение пациентов с кистозной дисплазией почек, ассоциированной с делецией хромосомы 17q12, необходимо осуществлять при участии мультипрофильной бригады специалистов: нефролога, детского эндокринолога, генетика. Перспективным направлением исследования является разработка и проведение дальнейшего мониторинга данных пациентов с учетом разнообразия клиники.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Цель: анализ эпизоотических и эпидемических проявлений природно-очаговых инфекций (туляремия, иксодовые клещевые бореллиозы, лихорадка Западного Нила, Крымская геморрагическая лихорадка, Ку-лихорадка, лептоспироз, иерсиниоз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) на территории Ростовской области в 2024 г. Материалы и методы: исследования проводили в соответствии с действующими нормативными документами. Объекты исследования — мелкие млекопитающие, птицы, кровососущие членистоногие, объекты окружающей среды, сыворотки крови доноров. Исследования на поиск антигенов возбудителей инфекционных заболеваний проводили методом твердофазного ИФА и ПЦР. Результаты: определён нозологический профиль природно-очаговых инфекций, который включает шесть основных нозологических единиц (Лихорадка Западного Нила, Иксодовый клещевой боррелиоз, Ку-лихорадка, Крымская геморрагическая лихорадка, лептоспироз, туляремия). В поперечном серомониторинговом исследовании протестированы остаточные образцы сывороток крови условно-здорового населения Ростовской области к возбудителям изучаемых инфекций. В результате комплексных эпизоотологических исследований установлен современный спектр мелких млекопитающих, состоящий из 12 видов грызунов и насекомоядных. Заключение: анализ эпидситуации в 2024 г. подтвердил наличие активности природных очагов опасных инфекционных болезней на территории Ростовской области.

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Холера остается серьезной проблемой общественного здравоохранения, особенно в странах с низким уровнем доходов, отсутствием водоснабжения и санитарно-просветительного образования среди населения. Вакцинация на сегодняшний день является основной мерой профилактики этой инфекции в эндемичных районах и во время вспышек, однако по ряду причин её эффективность может снижаться: всегда есть группа лиц, имеющих противопоказания к проведению вакцинации и не отвечающих на вакцину. Кроме того, существуют проблемы с доставкой, хранением и транспортировкой вакцинных препаратов. Все эти факторы обусловливают необходимость поиска, разработки и внедрения различных новых средств, препятствующих распространению заболевания. Целью данного обзора являлся анализ литературных данных, посвящённых изучению возможности использования антибиотиков, бактериофагов, пробиотических микроорганизмов, растительных компонентов и других веществ, для профилактики холеры. Список литературы включает 56 источников за последние десять лет, взятых из баз данных «РИНЦ», «eLibrary», «MedLine», «PubMed».

ISSN 2618-7876 (Online)