АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ

Цель: установить особенности цитокинопродукции у пациенток репродуктивного возраста с наружным генитальным эндометриозом при различных стадиях заболевания.

Материалы и методы: в исследование вошли 52 пациентки с наружным генитальным эндометриозом (НГЭ): I группа – 31 пациентка с I–II стадиями НГЭ, II группа – 21 больная с III–IV стадиями заболевания, контрольная группа – 20 женщин без эндометриоза. Образцы сыворотки крови были получены до анестезии, а образцы перитонеальной жидкости (ПЖ) – при эндоскопическом обследовании. Определение содержания цитокинов в сыворотке крови и перитонеальной жидкости проводили методом иммуноферментного анализа на многофункциональном счётчике для иммуноферментных исследований с программным обеспечением Victor (Финляндия). TNF-α, IL-10 – с использованием реактивов фирмы BenderMed Systems(Austria). IL-13, IL-18-c использованием реактивов фирмы Cloud-CloneCorp (CША) согласно рекомендациям производителя. Для формирования базы данных и проведении статистического исследования использовали пакеты прикладных программ («Мегастат» и Statistica 10.0). Для определения статистических различий между группами для независимых групп применялся критерий Манна-Уитни, для зависимых – критерий Вилкоксона. Значения p<0,05 считались статистически значимыми. Данные представлены в виде медианы и квартилей.

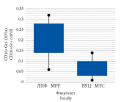

Результаты: при I–II стадии НГЭ выявлено повышение уровня TNF-α, IL-18 в сыворотке крови и перитонеальной жидкости, что может стимулировать пролиферацию, инвазию клеток эндометрия и неоваскуляризацию, III–IV стадия заболевания характеризовалась повышением уровня TNF-α, IL-10, IL-13 в перитонеальной жидкости, что способствует прогрессированию заболевания за счёт уклонения эктопических клеток эндометрия от иммунного контроля.

Заключение: выявленные особенности продукции про и противовоспалительных цитокинов на системном и локальном уровне при различных стадиях НГЭ подтверждают их значимость в развитии заболевания. Необходимы дальнейшие исследования, направленные на понимание механизмов, лежащих в основе прогрессирования НГЭ и разработку способов ранней диагностики.

Цель: охарактеризовать группу пациентов с фиксированной лекарственной эритемой (ФЛЭ) на флуконазол для определения чувствительности и специфичности местного провокационного аппликационного теста (МПАТ) и оценки перекрестной аллергенной реактивности с другими противогрибковыми препаратами группы азолов.

Материалы и методы: проведено проспективное исследование в период с 2012 по 2022 гг. Проконсультировано 347 пациентов с лекарственной аллергией замедленного типа (ЛАЗТ), ФЛЭ можно предположить у 86 пациентов (24,8%), из них у 23 на флуконазол (26,8%). В исследовании приняли участие пациенты с предполагаемой ФЛЭ на флуконазол (n=23). МПАТ с флуконазолом проведен 12 пациентам, провокационный тест (ПТ) с кетоконазолом – 17, ПТ с итраконазолом – 15, ПТ с флуконазолом – 1.

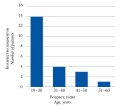

Результаты: соотношение мужчин и женщин – 1:6,3, средний возраст – 30,39±10,23 лет. У 1 пациента диагноз ФЛЭ на флуконазол снят. Количество реакций: 1 – у 2 пациентов (9,1%), более одной реакции – у 20 (90,9%). Сопутствующая атопия выявлена у 4 пациентов (18,2%). Чувствительность МПАТ для диагностики ЛАЗТ при ФЛЭ на флуконазол составила 41,7%, специфичность – 100%, частота ложноотрицательных результатов – 58,3%, положительная предсказательная ценность – 100%. ПТ с кетоконазолом, итраконазолом отрицательный в 100% случаев.

Заключение: полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что ФЛЭ на флуконазол в подавляющем большинстве случаев развивается у женщин в возрасте от 19 до 30 лет. Так как пациенты с ФЛЭ на флуконазол хорошо переносят кетоконазол и итраконазол, для них с высокой степенью вероятности возможна замена флуконазола на один из этих препаратов. МПАТ целесообразно применять для диагностики ФЛЭ на флуконазол, так как он абсолютно безопасен для пациента, позволяет избежать проведения ПТ у 42% пациентов. Важно отметить, что при своевременной постановке правильного диагноза более, чем в 90% случаев, можно профилактировать развитие повторной реакции на флуконазол.

Цель: сопоставительная характеристика субпопуляционного состава В-лимфоцитов и цитокинового спектра периферической крови при инфекционной и неинфекционной манифестации общей вариабельной иммунной недостатточности (ОВИН).

Материалы и методы: представлены результаты наблюдения 10 человек с диагнозом ОВИН. У 6 пациентов клиническим проявлением был инфекционный фенотип заболевания синопульмональной локализации. У 4 пациентов диагностированы болезнь Крона, гемолитическая анемия, аутоиммунный гепатит. Уровень цитокинов IL-4, IL-10, IL-17, TNF-α, IFN-γ в сыворотке крови определяли методом ИФА, фенотипическую характеристику В-клеток, клеток периферической крови проводили методом проточной цитофлуориметрии.

Результаты: у здоровых доноров доля В-клеток памяти составляет 30% от всех В-лимфоцитов, при инфекционной манифестации ОВИН – 12%, при аутоиммунной – 14%. Количество переключённых В-лимфоцитов памяти относительно общего пула В-2-клеток при инфекционной манифестации больше (2,3%), нежели при аутоиммунной (1,4%). У пациентов с инфекционной манифестацией по отношению к здоровым донорам группы сравнения увеличено содержание IFN-γ и TNF-α, отсутствуют отличия в сывороточном количестве IL-17, при аутоиммунных проявлениях содержание всех перечисленных цитокинов повышено, причем IFN-γ и TNF-α – в большей степени.

Заключение: нарушение формирования В-лимфоцитов памяти и цитокиновая дисрегуляция иммунных процессов выявляются вне зависимости от варианта клинической манифестации ОВИН. Характер и степень изменений отличны в зависимости от клинического фенотипа заболевания.

Цель: изучение клинико-иммунологических показателей пациентов, заболевших COVID-19 в среднетяжёлой форме, при различной степени поражения лёгочной ткани.

Материалы и методы: были обследованы 80 пациентов, госпитализированных с диагнозом «COVID-19, среднетяжёлая форма; осложнение: двусторонняя полисегментарная интерстициальная пневмония». Оценивали различие лабораторных показателей (общеклинические, биохимические и иммунологические) в зависимости от степени поражения легких (до 25 и до 50%). Группа сравнения – 20 здоровых добровольцев.

Результаты: различия между пациентами с различной площадью поражения лёгких заключались в более высоких уровнях маркеров тяжести прогноза (СРБ, ЛДГ). В иммунном статусе в группе КТ-2 снижение CD3+ лимфоцитов и их хелперной субпопуляции, дисиммуноглобулинемия и более высокое содержание ИЛ-6.

Выводы: КТ-исследование имеет большое значение для мониторинга прогрессирования заболевания. Меньшая площадь поражения лёгких отражает более лёгкое течение заболевания, что не исключает необходимости диспансерного наблюдения и реабилитации после выписки.

Цель: сопоставительная характеристика показателей иммунного и психоэмоционального статусов студентов-первокурсников при различных условиях образовательного процесса.

Материалы и методы: обследованы 2 группы студентов-первокурсников лечебно-профилактического факультета (ЛПФ) (18 человек) и военного учебного центра (ВУЦ) (17 человек) ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава РФ, сопоставимые по возрасту (19±1 и 19±2 лет), полу (все – мужчины), физическому состоянию (соответствовали I группе здоровья). Оценку иммунного статуса осуществляли в НИИ клинической иммунологии с использованием стандартных методологических подходов. Психологическое тестирование проводили с использованием шкалы Спилбергера-Ханина, методики диагностики депрессии А. Бэка, опросника К. Роджерса и Р. Даймонда.

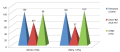

Результаты: различия в системе иммунного реагирования между сравниваемыми группами выявлены лишь в отношении параметров, характеризующих врождённый иммунитет. У студентов ВУЦ по отношению к студентам-лечебникам снижены функциональные возможности натуральных киллеров, уменьшена экспрессия моноцитами одного из наиболее показательных паттернраспознающих рецепторов. Анализ полученных данных психологического анкетирования показал, что студенты ВУЦ в сравнении с первокурсниками ЛПФ демонстрируют меньшую степень ситуативной и личностной тревожности при более низкой степени адаптации.

Заключение: у военных студентов-медиков в сравнении со студентами лечебного факультета снижены показатели иммунной системы, ответственные за процессы первичного иммунного реагирования, что формирует возможные предпосылки развития клинических проявлений иммунной дисфункции. Период психологической адаптации к учебному процессу в медицинском вузе менее успешен для первокурсников ВУЦ. Необходима разработка мероприятий, направленных на повышение чувства ответственности, психоэмоциональных и иммунных адаптационных ресурсов.

Дефицит GATA2 – редкое заболевание, относящееся к группе врождённых дефектов фагоцитов, которое клинически проявляется четырьмя синдромами: синдромом MonoMAC (миедисплазия и иммунодефицит, ассоциированный с развитием инфекций, вызванных Mycobacterium avium complex), синдромом дефицита моноцитов, дендритных клеток, В- и NK-лимфоцитов, синдромом Эмбергера, включающим первичную лимфедему с миелодисплазией и нейросенсорную потерю слуха, а также семейным миелодиспластическим синдромом и острым миелоидным лейкозом. Заболевание наследуется по аутосомно-доминантному типу, но в большинстве случаев мутации зародышевой линии гена GATA2 возникают de novo. Первые проявления заболевания встречаются в раннем взрослом возрасте, течение дефицита GATA2 является вариабельным и может различаться у лиц в одной семье, имеющих схожие генетические варианты. В статье представлен клинический случай манифестации дефицита GATA2 в возрасте семи лет в виде развития генерализованного веррукоза, лимфостаза нижней конечности, генерализованного туберкулёза с поражением брюшной полости, малого таза, органов грудной клетки. В результате обследования выявлен дефицит моноцитов, В- и NK-лимфоцитов, миелодиспластический синдром с мультилинейной дисплазией. Представлено подробное описание клинической картины и особенностей течения первичного иммунодефицитного состояния, результаты проведенного обследования и лечения.

Цель: исследовать однонуклеотидные полиморфизмы аллели rs2430561 гена ИФНγ и аллели rs2617160 гена NKG2D в качестве потенциальных факторов риска внутриутробного инфицирования детей, рождённых матерью, коинфицированной ВИЧ/ВГС.

Материалы и методы: обследованы 65 пар «мать-ребенок», разделённых на 4 группы в зависимости от инфицирования ребенка (инфицирован ВИЧ/ВГС, инфицирован только ВИЧ или только ВГС, не инфицирован). Методы: мультиплексная полимеразная цепная реакция (ПЦР), ПЦР для определения вирусной нагрузки ВИЧ и ВГС, проточная цитофлуориметрия для иммунологических исследований, статистический анализ.

Результаты: однонуклеотидный полиморфизм гена ИФНγ по аллельному варианту rs2430561 при определении у матери прогностического значения не имел. В то же время при регистрации генотипов ТТ и АТ однонуклеотидного полиморфизма этого гена у ребенка, он сочетался с вероятностью инфицирования ребенка ВИЧ/ВГС, ВИЧ или ВГС в зависимости от величин вирусной нагрузки ВИЧ и ВГС в крови матери в разные триместры беременности. Наличие у матери генотипов АА и АТ аллели rs2617160 гена NKG2D имел прогностическое значение как способствующее инфицированию ребенка ВИЧ/ВГС или только ВИЧ. Было отмечено, что в механизмы перинатальной передачи вирусов был включен определённый уровень падения абсолютного числа CD4+ лимфоцитов в крови женщины во втором и третьем триместрах беременности.

Вывод: наличие генотипов АА и АТ аллели rs2617160 гена NKG2D у женщины, коинфицированной ВИЧ/ВГС, позволяет прогнозировать риск инфицирования ребенка не только в ходе беременности, но и на этапе её планирования.

Цель: изучение особенностей функционирования системы IFN, наличие аутоантител к INFα у пациентов, страдающих атипичными хроническими активными герпесвирусными инфекциями (АХА-ГВИ) в сравнении с пациентами, имеющими типичное течение хронических герпесвирусных инфекций (ХГВИ).

Материалы и методы: под наблюдением находились 485 пациентов обоего пола, от 23 до 70 лет, страдающих хроническими герпесвирусными инфекциями (335 пациентов – с АХА-ГВИ, 150 – с ХГВИ). Группа сравнения – 250 условно здоровых лиц (ГС). В комплекс исследования были включены методы детекции герпесвирусов: серодиагностика, PCR-RT. Методом ИФА было проведено исследование системы IFN (спонтанная и индуцированная продукция, сывороточная концентрация). Исследование было одобрено комиссией по вопросам этики, все пациенты дали информированное согласие.

Результаты: определена частота встречаемости различных моно- и микстгерпесвирусных инфекций у пациентов с АХА-ГВИ (моно – 26,6%; микст – 73,4%) и ХГВИ (моно – 23,1%; микст – 76,9%), при этом показано доминирование ВЭБ у пациентов обеих групп. Выявлен дефицит сывороточного IFNα в 100% случаев в обеих группах, а IFNγ – в 67% при АХА-ГВИ и 57% – при ХГВИ. В то же время выявлены значительные достоверные различия между группами АХА-ГВИ и ХГВИ по уровню снижения IFNα (10 и в 5 раз соответственно), а для IFNγ – в 2,0 и в 2,6 раз соответственно. Показано снижение индуцированной продукции IFNα при АХА-ГВИ в 89,1% и в 47,2% (при ХГВИ). Снижение индуцированной продукции IFNγ характерно для 50% пациентов обеих групп. При этом уровень индуцированной продукции IFNα у пациентов с АХА-ГВИ был в 9 раз ниже, чем в группе контроля, и в 4,75 раза ниже, чем в группе пациентов с ХГВИ. А уровень индуцированной продукции IFNγ был в 2 раза ниже по сравнению с ХГВИ и группой контроля.

Выводы: при оценке состояния системы ИФН у пациентов с различными хроническими герпесвирусными инфекциями выявлены значительные различия. Так, наиболее выраженные проявления интерферонопатии, заключающееся в значительном снижении сывороточных IFNα и IFNγ и дефектах индуцированной продукции IFN обоих типов, наблюдаются статистически достоверно чаще в группе пациентов с атипичным течением болезни, чем в группе пациентов с типичным течением ХГВИ. Наиболее выраженные нарушения в системе IFN и отсутствие восстановления уровней IFNα и IFNγ в межрецидивный период обусловливают атипичность течения и активную вирусную репликацию у пациентов с АХА-ГВИ.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ

Цель: оценить эпидемиологическую и иммунологическую эффективность вакцинопрофилактики туляремии в регионе Донбасса с 1991 г. по настоящее время.

Материалы и методы: анализировались данные о заболеваемости туляремией, охвате иммунизацией населения, результаты внутрикожных проб с тулярином, реакции агглютинации и реакции непрямой гемагглютинации с туляремийным антигеном.

Результаты: начиная с 2012 г. иммунизация против туляремии на территории республики не проводилась. С 2015 г. следствием такого подхода явилось возникновение очагов с множественными случаями заболевания туляремией людей. Случаи регистрировались на территории природных очагов Новоазовского и Ясиноватского районов. С 2017 г. иммунизация населения на энзоотичных территориях была возобновлена, планирование и отбор контингентов, подлежащих вакцинации, осуществлялся дифференцированно. В 2019 г. вновь было зарегистрировано пять случаев заболевания людей туляремией, в результате чего по эпидемическим показаниям организованы и осуществлены мероприятия по специфической профилактике туляремии среди лиц, находящихся в условиях риска заражения, привиты 400 человек. В 2020–2022 гг. вакцинация не проводилась. За пять месяцев 2023 года против туляремии вакцинировано 520 человек, ревакцинировано 80 человек.

Выводы: применение туляремийной вакцины в Донецком регионе в течение 70 лет приводило к сдерживанию туляремии, демонстрируя эпидемиологическую и иммунологическую эффективность специфической иммунопрофилактики. Вооруженный конфликт и прекращение вакцинации привели к повышению активности эпидемического процесса в природных очагах среди животных и значительному росту заболеваемости туляремией людей.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Цель: изучить в эксперименте на животных патоморфологические изменения в тканях матки, придатков и сосудов после выполнения перевязки внутренних подвздошных и яичниковых артерий.

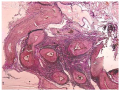

Материалы и методы: был проведён эксперимент с 6 половозрелыми свиньями: I группа (n=3) – интактные свиньи без оперативного вмешательства, II (n=3) – животные с перевязкой внутренних подвздошных и яичниковых артерий с обеих сторон. Через 12 месяцев после операции были произведены забой и взятие органокомплекса матки с придатками и подвздошных сосудов для электронно-микроскопического патоморфологического исследования.

Результаты: сравнительные результаты исследования матки, придатков установили, что сохранялось нормальное строение половозрелой матки, не было установлено изменений в строении маточных труб, тканях и сосудах яичников. Все изменения были выявлены в зоне перевязки яичниковых и внутренних подвздошных артерий. Хотя артерии и сохраняли свои просвет, но были деформированы и окружены плотной волокнистой соединительной тканью.

Заключение: перевязка яичниковых и внутренних подвздошных артерий рассасывающимся шовным материалом вызывает лишь местные изменения. Достаточность коллатерального кровотока подтверждается отсутствием атрофии матки, маточных труб и яичников, а также деформации органов.

В статье представлено описание случаев диагностики добавочной селезёнки в малом тазу и спленоза малого таза у женщин, выявленные при ультразвуковом исследовании и подтверждённые при МРТ. Актуальность публикации представленных наблюдений определена редкостью подобной локализации селезёнки и спленоза в малом тазу и малой осведомлённостью врачей акушеров-гинекологов, чаще всего проводящих ультразвуковое исследование органов малого таза, о данной патологии. Случаи добавочной селезенки и спленоза в брюшной полости известны и хорошо освещены в литературе, в то время как, во-первых, аналогичные находки в малом тазу представляют собой более редкий вариант, во-вторых, ультразвуковое исследование органов малого таза проводят акушеры-гинекологи, которые редко встречаются с хирургической патологией, в-третьих, эхографическая картина требует дифференциальной диагностики с эндометриомой, гемангиомой, первичным и метастатическим раком, а также следует дифференцировать спленоз и добавочную селезёнку между собой. В статье представлено два собственных клинических наблюдения спленоза и добавочной селезенки, приведены эхограммы и данные МРТ, обсуждены причины затруднений в диагностике и ключевые критерии дифференциального диагноза, а также приведён обзор литературы по данной теме. На основании всего выше перечисленного сделан вывод, что в случае выявления объемного образования в малом тазу и при наличии в анамнезе данных об удалении или травме селезенки не следует забывать о таком редком, но возможном варианте, как спленоз малого таза, а также помнить о возможном врождённом состоянии – добавочной эктопической селезёнке в малом тазу.

Гипоспадия является одним из самых распространённых врождённых пороков развития мужских наружных половых органов и уретры, основным проявлением которой является дистопия меатуса. Отмечается неуклонный рост частоты её встречаемости во многих странах мира. Гипоспадия имеет различные формы выраженности, что значимо влияет на тактику ведения пациента, объём оперативного лечения и дальнейший прогноз для жизни мальчика. В статье представлено описание случая ранней пренатальной диагностики венечной формы гипоспадии у плода в сроке 15 недель гестации, с последующей постнатальной верификацией диагноза. Показаны возможности эхографии в раннем выявлении дистальных форм гипоспадии с использованием комплексного подхода в оценке наружных половых органов у плода мужского пола. Данный комплекс маркеров гипоспадии включает в себя оценку размеров полового члена, наличие искривления его тела, особенности формы головки пениса и наличие признаков расщепления крайней плоти, которые проявляются её закруглением. Продемонстрирована неэффективность давно используемого признака «тюльпана» для ранней диагностики дистальных форм гипоспадии. Проведено сравнение эхографической картины строения половых органов в норме и при гипоспадии в 12 и 15 недель беременности.

3.1.17 ПСИХИАТРИЯ И НАРКОЛОГИЯ

Статья посвящена актуальным проблемам психосоматической медицины. Обсуждаются распространённые мифы, согласно которым известно 7 психосоматических заболеваний (ограничительная трактовка), либо, напротив, все заболевания человека являются психосоматическими (расширительная трактовка). Приведены современная классификация психосоматических расстройств, данные о предиспозиции к ним, освещены основные концепции патогенеза. Уделено внимание основным формам соматоформных расстройств, органных неврозов, нозогений, освещена проблема ипохондрии. Уделено внимание необходимости комплексного подхода к терапии психосоматических расстройств, включающего воздействие как на психический, так и на соматический компоненты. Приведены требования к психофармакологическим препаратам, используемым в психосоматической медицине, сделан акцент на принцип «минимальной достаточности», требующий применения в психосоматике малых доз безопасных препаратов, обладающих потенциалом коррекции выявленных психических нарушений. Представлены основные нелекарственные методы, направленные на коррекцию психосоматических расстройств. Авторы убеждены, что в сфере психосоматики шансы на успешные диагностику и терапию дает концепция «встречного движения» –междисциплинарного взаимодействия психиатров и интернистов, сутью которой является насущная необходимость междисциплинарного взаимодействия психиатров и интернистов, увеличивающего шансы на успешное оказание помощи в столь сложной и насыщенной мифами сфере, как психосоматика.

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

Проведён анализ литературных данных, посвящённых роли белка кардиотрофин-1 при хронической сердечной недостаточности. Были отобраны и проанализированы статьи в базах PubMed, ScienceDirect, ProQuest, GoogleScholar, Cochrane, Medline, AMED, EMBASE, CINHAL, SportDiscus, Scopus и PEDro. Поиск статей осуществлён по ключевым словам «Heart failure», «Biological markers», «Cardiotrophin-1», «Galectin-3», «Myocardium» и их комбинациям. Критерии включения – дата публикации с 2017 по 2022 гг., клинические исследования, метаанализы и систематические обзоры, рандомизированные контролируемые исследования, наличие полного текста в открытом доступе либо абстракта. Критерии исключения – тезисы, монографии, учебные пособия, дата публикации до 2017 г., несоответствие тематики исследования, всего 80 публикаций, в обзор включена 21. Представлена информация о роли кардиотрофина-1 при хронической сердечной недостаточности. Кардиотрофин-1 активируется в сердечных фибробластах и кардиомиоцитах в ответ на механический, гуморальный, метаболический и гипоксический стресс. Данный биомаркер обильно экспрессируется в ткани сердца, его сверхэкспрессия в основном стимулируется растяжением/давлением желудочков, что способствует гипертрофии миокарда. Экспериментальное введение кардиотрофина-1 приводит к фиброзу и ремоделированию миокарда, что указывает на его роль в качестве диагностического биомаркера при данных патологиях и хронической сердечной недостаточности в целом.

ПЕДИАТРИЯ

Цель: изучение показателей функционального состояния организма и работоспособности в динамике обучения у детей младших классов с разной школьной успешностью.

Материалы и методы: исследование включало 573 ученика младших классов. I группа – 82 ученика с отличной успеваемостью, II группа – 491 ребенка с хорошей успеваемостью. Определялись вегетативный индекс Кердо (ВИК), проба Руфье, проба Генчи, адаптационный показатель (АП) методом Ф. Халберга. Умственную работоспособность младших школьников исследовали при помощи таблиц Шульте.

Результаты: значения ВИК у детей I группы были в 2,5–3,5 раза выше, чем у детей II группы. Разница индекса Руфье между группами нарастала, составив в 4-м классе 32,88%. Проба Генчи характеризовалась более низкими значениями (на 1–2 сек.) у детей I группы. Разница адаптационного показателя в 1-м классе составила 4,73 сек., в 4-м – 6,86 сек. Таблицы Шульте показали более высокие значения эффективности работы, врабатываемости и коэффициента выносливости наряду со снижением скоростно-силовых показателей и физической выносливости.

Заключение: к концу обучения в начальной школе вегетативное равновесие у детей I группы находится между нормо- и симпатикотонией. Проба Генчи позволила установить недостаточную устойчивость организма к гипоксии. Дети II группы демонстрировали лучшие адаптационные возможности ССС, скоростно-силовые показатели и физическую выносливость. Полученные данные необходимо учитывать в педагогическом процессе с младшими школьниками и требуют разработки дифференцированных оздоровительных мероприятий.

3.2.4 МЕДИЦИНА ТРУДА

Заболевания нервной системы, которые сопровождаются нарушениями локомоторных реакций, занимают ведущее место среди причин инвалидизации. В этой связи в обзоре проведён анализ данных отечественной и зарубежной литературы, посвящённых современным представлениям о нейрофизиологических механизмах пластичности, выступающих в роли ведущего звена в обеспечении восстановления движений при нейромоторных нарушениях. Особое внимание уделяется организации спинального локомоторного центра как общего конечного пути в реализации двигательной реабилитации, а также управлению локомоторного центра с учётом современных представлений о строении двигательной системы организма. По итогам систематизации данных литературы авторами дается заключение о доказанности нейропластичности спинального локомоторного центра и супраспинальных центров регуляции движений, а также указывается на целесообразность поиска методов активации пластичности центральной нервной системы.

ISSN 2618-7876 (Online)