АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Цель: оценить результаты хирургической коррекции пролапса тазовых органов с использованием сетчатых имплантов.

Материалы и методы: представлен опыт лечения пролапса тазовых органов с применением сетчатых имплантов на базе Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России. Рассмотрены особенности хирургической техники выполнения лапароскопической сакропексии и пектопексии, преимущества и недостатки обеих методик, а также полученные результаты после оперативного вмешательства.

Результаты: за период с 2016 по 2022 гг. на базе гинекологического отделения были проведены 567 оперативных вмешательств с применением сетчатых имплантов. Показатель эффективности коррекции пролапса тазовых органов (ПТО) лапароскопическим доступом достигал 93,4% (p< 0,001). Частота рецидивов апикального пролапса составила 6,6% (p< 0,001). У 20% пациентов после сакропексии отмечалась обстипация (p< 0,001), чего не наблюдалось после пектопексии. Частота стрессового недержания мочи de novo после лапароскопической сакропексии составила 4,1 %, после пектопексии данное осложнение не было диагностировано. 37,4 % пациенток, которым была выполнена лапароскопическая сакропексия, отмечали диспареунию, тогда как после пектопексии диспареуния была у 6,1 % женщин (p< 0,001). Также в 0,64% случаев после уретропексии зафиксировано такое осложнение, как эрозия стенки влагалища (p< 0,001).

Заключение: лапароскопическая сакропексия и пектопексия являются эффективными методами хирургической коррекции пролапса тазовых органов, при этом пектопексия ряд преимуществ по сравнению с сакропексией.

Эндометриоз — хроническое гормонозависимое заболевание, для которого типично возникновение доброкачественных разрастаний ткани, по функциональным свойствам и структуре подобной эндометрию. Это заболевание поражает до 10% женщин репродуктивного возраста, значительно снижая работоспособность, фертильность и качество жизни. Диагностика эндометриоза основана на клинической картине, ультразвуковом исследовании (УЗИ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ), однако постановка диагноза часто затрудняется отсутствием объективных критериев. Несмотря на практическую необходимость, в настоящее время не существует малоинвазивных высокочувствительных методов диагностики эндометриоза. В статье освещён обзор современных данных литературы о результатах поиска молекулярно-биологических маркеров эндометриоза в эктопических очагах и эутопическом эндометрии, особенностях их экспрессии и возможности применения в медицинской практике. Цитируемые в исследовании работы были отобраны с использованием ключевых слов «эндометриоз», «микроРНК», «молекулярные маркеры эндометриоза», «эутопический эндометрий» в поисковых системах PubMed, MedLine. Публикации должны были удовлетворять следующим критериям: публикация в последние 5–7 лет; языки публикации — русский, английский; доступ к полному тексту публикации. Литература, не индексированная в медицинских базах данных, не подлежала исследованию. Также из анализа исключались онкологические исследования, исследования, касающиеся экстрагенитальных форм эндометриоза, статьи о методах инвазивной диагностики и хирургического лечения. Из около 500 публикаций были выбраны 29 статей, соответствующих критериям отбора и максимально отражающих современное состояние вопроса неинвазивной и малоинвазивной диагностики эндометриоза.

3.1.17 ПСИХИАТРИЯ И НАРКОЛОГИЯ

Цель: провести анализ современных данных по проблеме суицидального поведения пациентов онкологического профиля.

Материалы и методы: проведён анализ 49 источников отечественных и зарубежных авторов. Мы исключили дублирующие материалы (14 источников) во время обработки данных после прочтения названия и аннотации каждой статьи. Поиск осуществлялся в специальных медицинских ресурсах (RusMed, Medline, PubMed, Web of Science). Кроме того, были задействованы электронные библиотеки, такие как eLIBRARY.RU, КиберЛенинка и Библиотека диссертаций и авторефератов России dslib.net.

Результаты: проведённый теоретический анализ научных исследований показал значительный уровень распространённости суицидального поведения у пациентов онкологического профиля. Следует отметить, что к настоящему времени не существует конкретных научно обоснованных руководств по профилактике самоубийств и суицидальных мыслей среди пациентов онкологического профиля.

Выводы: предложены профилактические стратегии, в которых показана важность скрининга суицидального поведения в общемедицинской сети в виду высокой обращаемости суицидентов к специалистам.

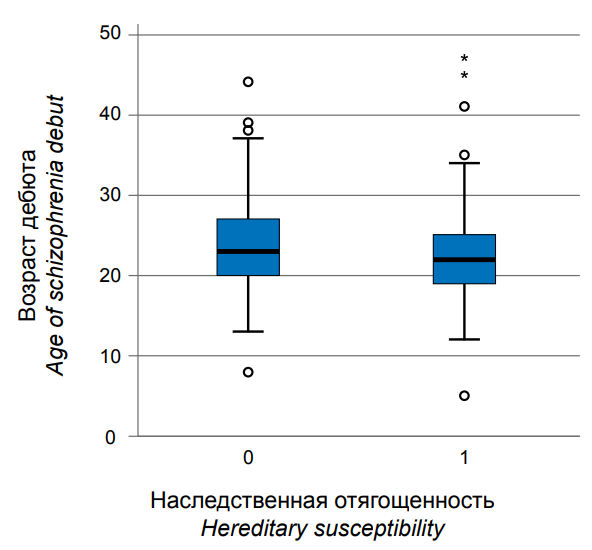

Цель: выявление особенностей клинического дебюта шизофрении, а также клинических аспектов, связанных с наследственной отягощённостью в рамках расстройств шизофренического спектра.

Материалы и методы: пациенты с подтверждённым диагнозом F20.0 «Параноидная шизофрения», отобранные по критериям включения/невключения. Сбор материала осуществлялся при помощи клинического интервьюирования, анализа медицинских карт и документации, самоопросников.

Результаты: в исследовании приняли участие 264 человека. У 127 из них (48,1%) была выявлена наследственная отягощённость расстройствами шизофренического спектра в пределах двух поколений. Наши результаты показали, что наличие семейного анамнеза по заболеваниям шизофренического спектра коррелировало с более ранним возрастом дебюта шизофрении (p=0,018) и более высокими показателями по шкале депрессии Калгари (p=0,013).

Выводы: полученные данные могут служить эффективным инструментом для разработки более точных стратегий диагностики у лиц с высоким риском развития шизофрении в связи с наследственной отягощённостью, а также для последующего лечения этих людей.

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

Цель: исследование показателей вегетативного гомеостаза и психосоциального функционирования у больных анкилозирующим спондилитом (АС) с расстройствами тревожно-депрессивного спектра (РТДС).

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 112 пациентов с АС у которых оценивали наличие РТДС по шкалам Тейлора, Гамильтона, Спилбергера, вегетативные нарушения путём тестирования по методикам «Вейн-пациент» (ВП) и «Вейн-врач»(ВВ), вариабельность сердечного ритма (ВСР), качество жизни (КЖ) и клинико-лабораторную активность заболевания.

Результаты: у большей части пациентов с АС выявлены признаки РТДС, при этом у данной категории пациентов установлены признаки вегетативной дисфункции, более низкие показатели жизненной активности, способности к адаптированному социальному функционированию и уровень психического здоровья. Полученные у данной категории больных показатели ВСР свидетельствуют о разбалансировке симпатических и парасимпатических влияний с доминированием симпатического звена регуляции, что подтверждает проведённый корреляционный анализ.

Выводы: для больных АС с РТДС характерными являются низкая жизненная активность, снижение адаптации к социальному функционированию, истощение антиоксидантного потенциала. Для них характерно ухудшение показателей ВСР с превалированием симпатического звена ВНС, низкая устойчивость к психоэмоциональному напряжению с преобладанием оборонительного компонента в структуре вегетативной обеспеченности.

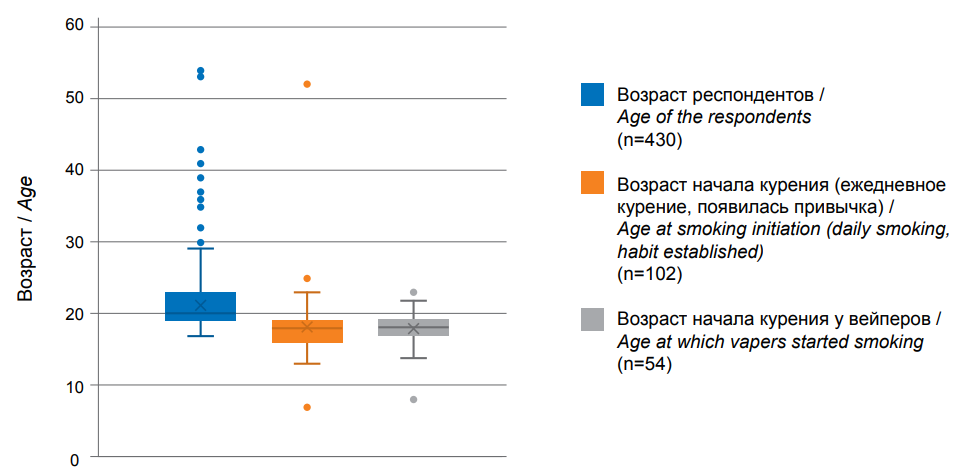

Цель: изучить распространённость вейпинга и его негативное влияние на здоровье молодых людей.

Материалы и методы: проведено социологическое исследование методом добровольного анонимного анкетирования 430 студентов 1–6 курсов ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского» в возрасте от 17 до 54 лет.

Результаты: исследование включало 102 (23,7%) курящих респондента и 328 (76,3%) некурящих. Средний возраст начала курения составил 18,2±0,4 года. Распределение по видам курения было следующее: вейпинг с никотиновыми жидкостями (46%), обычные никотиновые сигареты (28,5%), системы нагревания табака (стики) (9,8%), вейпинг с безникотиновыми жидкостями (6,9%) и другие виды курения (8,8%). У большинства опрошенных вейперов 64,8% (35 чел.) во время или после вейпинга появляются жалобы (признаки травмы лёгких, ассоциированной с вейпингом). При этом установлено, что значимо чаще признаки травмы, ассоциированной с вейпингом, отмечали женщины (77,2% против 22,8% у мужчин, p=0,0036).

Выводы: результаты исследования показали, что вейпинг — самая популярная форма курения среди молодежи, которая представляет серьёзную угрозу здоровью молодых людей.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Системные глюкокортикоиды активно используются не только при эндокринных заболеваниях, но и в терапевтической практике. По данным различных авторов 1–3% человек в общей популяции применяет системные глюкокортикоиды, до 1,8% — длительно. При этом 50% пациентов, принимающих эти препараты перорально, имеет после их отмены глюкокортикоид-индуцированную недостаточность коры надпочечников (ГИНКН). Несмотря на подобный масштаб проблемы и длительность изучения вопроса, стандартных алгоритмов снижения дозы или отмены глюкокортикоидов в настоящее время нет. Доказательная база по этому вопросу сформирована на относительно немногочисленных клинических исследованиях, крайне гетерогенных в отношении исследуемых популяций, дизайнов, режимов использования глюкокортикоидов, диагностических подходов к недостаточности коры надпочечников. Таким образом, весомость доказательств по этому вопросу остаётся низкой, что приводит к тому, что каждое лечебное учреждение имеет свои подходы к снижению дозы и отмене глюкокортикоидов или не имеет их вовсе. В настоящей статье обобщены современные сведения о ГИНКН, позволяющие стандартизировать подходы к снижению дозы или отмене глюкокортикоидов. Совершенствование тактики ведения пациентов, длительно получавших препараты глюкокортикоидов, приведёт к уменьшению риска осложнений ГИНКН, в том числе жизнеугрожающих, а также к существенному улучшению качества жизни пациентов.

КАРДИОЛОГИЯ

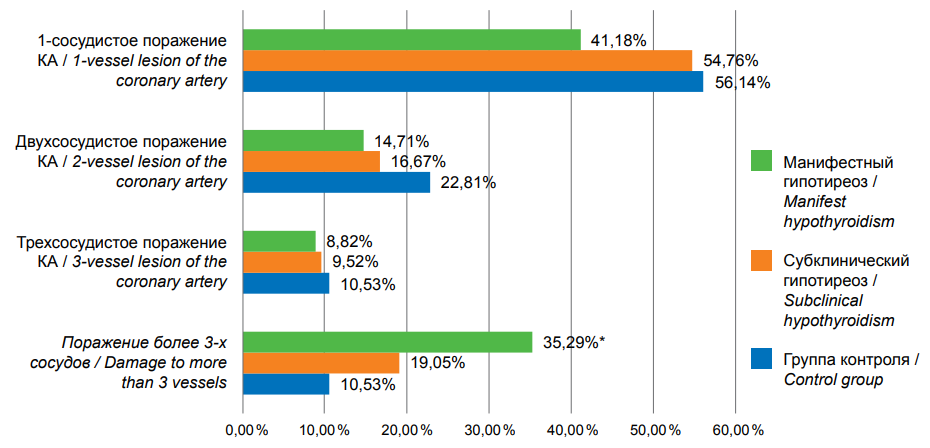

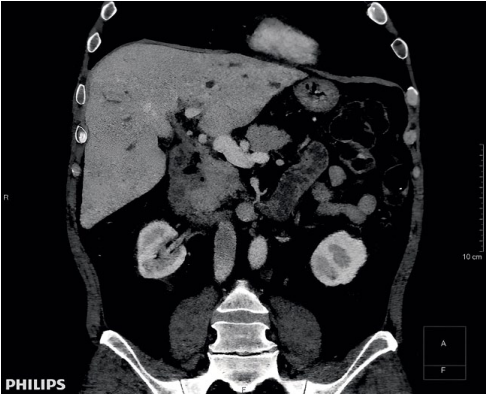

Цель: оценить частоту встречаемости впервые выявленного субклинического и манифестного гипотиреоза у пациентов с инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST (ИМпST) и выявить ангиографические особенности поражения коронарных артерий при данной сочетанной патологии.

Материалы и методы: у всех больных с ИМпST определяли уровень тиреотропного гормона (ТТГ), проводили оценку функции щитовидной железы в случае отклонения уровня ТТГ от нормы. В 1-й этап исследования был включён 441 пациент, во 2-й этап — 133 пациента с ИМпST. В зависимости от наличия впервые выявленного гипотиреоза пациенты были распределены в 3 группы: I — больные без гипотиреоза (n = 57), IIА группа — с субклиническим гипотиреозом (n = 42) и IIБ группа — с манифестным гипотиреозом (n = 34). Всем пациентам были выполнены коронароангиография и чрескожное коронарное вмешательство.

Результаты: впервые выявленный гипотиреоз встречался у 27,44% пациентов с ИМпST (субклинический — в 19,73%, манифестный — в 7,7% случаев). У пациентов с сопутствующим манифестным гипотиреозом отмечалось значимо более выраженное атеросклеротическое поражение коронарных артерий в сравнении с пациентами без гипотиреоза.

Заключение: установлена высокая частота встречаемости впервые выявленного гипотиреоза у пациентов с ИМпST (27,44% случаев). Многососудистое поражение коронарных артерий регистрировалось чаще у пациентов с манифестным гипотиреозом, чем у больных с субклиническим гипотиреозом и без гипотиреоза.

ПЕДИАТРИЯ

Представлено клиническое наблюдение тяжёлой сочетанной патологии у позднего недоношенного ребенка с гипоксически-ишемическим поражением центральной нервной системы (ЦНС). Продемонстрировано крайне неблагоприятное влияние патологии матери, в частности сахарного диабета, на внутриутробное состояние плода, что привело к рождению недоношенного ребенка с последующим развитием гипоксически-ишемического поражения ЦНС, внутрижелудочковых нетравматических кровоизлияний, диабетической фетопатии, гипербилирубинемии и реализации инфекционного процесса. Данный случай демонстрирует сочетанный характер тяжёлой патологии у позднего недоношенного ребенка, что является основанием для использования мультидисциплинарного подхода в их ведении. Несмотря на то, что поздние недоношенные новорождённые имеют к моменту рождения антропометрические данные, сопоставимые с доношенными, показатели заболеваемости в раннем неонатальном периоде у них более высокие. Неонатологи должны иметь настороженность в отношении данного контингента детей для своевременного определения объёма комплекса терапевтических мероприятий.

Цель: изучение особенностей пищеварительной системы у детей с реактивным астеническим синдромом и коррекция нарушений с помощью комплексной интеграционной программы.

Материалы и методы: проведено проспективное когортное нерандомизированное исследование 419 детей младшего школьного возраста. Основная группа — 128 детей, проживающих на территории активных боевых действий. В контрольную группу вошёл 291 ребенок вне зоны активных боевых действий. Полное обследование проводилось перед началом и через 6 месяцев от начала проведения комплексной интеграционной реабилитационной программы. У всех детей проводился сбор жалоб, анамнеза, анализ амбулаторных карт, объективный осмотр, исследование моторно-эвакуаторной функции ЖКТ.

Результаты: у всех детей основной группы отмечались жалобы со стороны пищеварительной системы. 97 (75,78%) детей беспокоило снижение аппетита; 79 (61,72%) — нарушение стула. Функциональные нарушения регистрировались у 80 (62,50%) детей основной группы, органическая патология — у 62 (48,44%). Среди функциональных отклонений на первом месте были функциональные расстройства билиарного тракта (у 65 (50,78%) человек). Среди органической патологии — болезни желудка и 12-типерстной кишки (у 59 (46,09%) детей). Периферическая электрогастроэнтерография выявила у большинства детей основной группы непропульсивные сокращения и дискоординацию моторики разной степени выраженности во всех отделах ЖКТ.

Выводы: проведение комплексных реабилитационных мероприятий оптимизировало изучаемые показатели с более выраженной эффективностью у детей, эвакуированных из зон активных боевых действий.

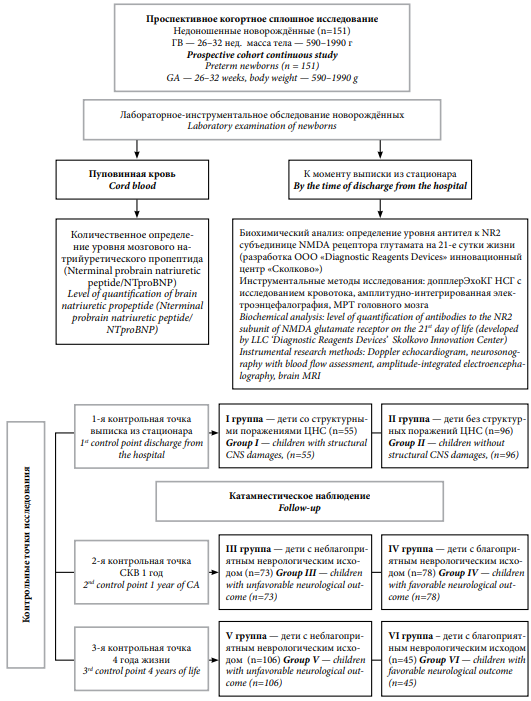

Цель: оценить прогностическую значимость антител к NR2-субъединице N-метил-D-аспартат (NMDA) рецептора глутамата и мозгового натрийуретического пропептида (NTproBNP) как предикторов неблагоприятных неврологических исходов у недоношенных детей.

Материалы и методы: в проспективное когортное сплошное исследование включён 151 недоношенный ребенок с гестационным возрастом (ГВ) 26–32 недели и массой тела 590–1990 г. Детям проводилось количественное определение уровня NTproBNP в пуповинной крови и уровень антител к NR2- субъединице NMDA рецептора глутамата в сыворотке крови на 21-е сутки жизни. Распределение детей по группам проводилось на основании оценки неврологических исходов в контрольных точках исследования: 1-я контрольная точка — момент выписки из стационара, 2-я контрольная точка — скоррегированный возраст (СКВ) 1 год жизни, 3-я контрольная точка — 4 года жизни.

Результаты: установлено «каскадное» увеличение когорты детей с неблагоприятными неврологическими исходами с 36,4% на момент выписки из стационара до 70% к 4-летнему возрасту. Установлены высокие значения уровня NT-proBNP в пуповинной крови и антител к NR2-субъединице NMDA рецептора глутамата на 21-е сутки постнатальной жизни у детей как с макроструктурными поражениями головного мозга в неонатальном периоде, так имеющих неблагоприятный неврологический исход в 1 год СКВ и в 4 года жизни.

Заключение: современные нейрохимические маркеры поражения ЦНС NT-proBNP и антитела к NR2-субъединице NMDA рецептора глутамата открывают возможности ранней диагностики повреждения головного мозга на клеточном уровне и начала нейропротективной терапии с целью снижения неврологической инвалидизации.

3.1.22 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Цель: клинико-лабораторная оценка ВИЧ-инфицированных больных отделения интенсивной терапии с циррозом печени, развившимся в исходе гепатитов различной этиологии.

Материалы и методы: проведена ретроспективная оценка 91 истории болезни пациентов с циррозом печени среди 494 ВИЧ-инфицированных больных отделения интенсивной терапии (ОИТ) с целью описания клинических и лабораторных особенностей течения патологии печени на фоне ВИЧ-инфекции с вторичными заболеваниями. Под наблюдением находились 46 (50,5%) мужчин, 45 (49,5%) женщин, медиана возраста — 41 год.

Результаты: у пациентов выявлены глубокий иммунодефицит (число CD4+лимфоцитов 100 000 копий РНК ВИЧ в 1 мл — у 45,1% больных). Цирроз печени класса С по Чайлд-Пью был диагностирован у 72,5% больных. Цирроз в большинстве случаев развивался в исходе токсического гепатита в сочетании с хроническим гепатитом С (ХГC). Более чем у половины больных выявлялись клинические и лабораторные признаки декомпенсации цирроза печени. У 52,8% больных диагностировали сочетания от двух до пяти вторичных поражений. В структуре вторичных заболеваний доминировали бактериальные пневмонии, энцефалиты и висцеральный кандидоз. Антиретровирусную терапию (АРТ) не получали 75,8% больных, противовирусную терапию хронических гепатитов — все больные.

Выводы: летальность больных с декомпенсированным циррозом печени в отделении интенсивной терапии составила 80,2% и была связана с количеством вторичных заболеваний и отсутствием антиретровирусной терапии. Пациенты с сочетанием ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов нуждаются в более раннем установлении диагноза и назначении этиотропной терапии.

АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ

Цель: выявление частоты и этиологии скрытой сенсибилизации среди часто болеющих детей дошкольного возраста, проживающих в Ростове-на-Дону.

Материалы и методы: обследованы 40 детей дошкольного возраста (5,3±1,2 лет), находящихся под диспансерным наблюдением по поводу частых респираторных заболеваний затяжного характера. По характеру клинического течения были выделены следующие группы: I группа — часто болеющие дети с рецидивирующей патологией дыхательных путей (аденоидиты, бронхообструктивный синдром, n=19), II группа — часто болеющие дети с различной длительностью эпизодов острых респираторных заболеваний (от 3 до 5 дней и от 5 до 10 дней). Обязательным критерием включения в группу было отсутствие наследственной отягощённости по аллергической патологии. Всем пациентам проведено аллергологическое обследование, включающее определение с помощью анализатора автоматического иммунохемилюминисцентного (Immuno CAP 100 Phadia AB, Швейцария) специфических IgE крови к антигенам тимофеевки луговой, rPh1 p1, Phl p 5; антигенам Altenaria alternata, rAlt a1; антигенам амброзии полыннолистной высокой, nAmb a1; к антигенам полыни обыкновенной, nArt v1.

Результаты: у часто болеющих детей дошкольного возраста, проживающих в Ростове-на-Дону, сенсибилизация к основным причинно-значимым для региона аллергенам формируется в 33–74% случаев. Основным причинно-значимым аллергеном, сенсибилизация к которому диагностируется у большинства обследуемых, является мажорная фракция Амброзии полыннолистной высокой (nAmb a1). Сенсибилизация к мажорной фракции аллергена Полыни обыкновенной (nArt v1) не диагностируется в моноварианте, а всегда сопровождает гиперчувствительность к Амброзии полыннолистной высокой.

Выводы: наличие сопутствующей патологии дыхательных путей в виде аденоидитов, бронхообструктивнго синдрома, а также длительное (более 5 дней) течение часто рецидивирующих острых респираторных заболеваний является фактором, указывающим на высокую вероятность скрытой сенсибилизации у часто болеющих детей дошкольного возраста, которая формируется в 33–74% случаев. Рекомендуется часто болеющим детям с симптомами рецидивирующей патологии дыхательных путей осуществлять аллергодиагностику с выявлением специфических IgE основным причиннозначимым для региона аллергенам.

3.1.9 ХИРУРГИЯ

Первичный склерозирующий холангит (ПСХ) — заболевание, характеризующиеся воспалением, фиброзом и облитерацией как внутри-, так и внепечёночных желчевыводящих протоков, сопровождающееся холестазом, с дальнейшим исходом в билиарный цирроз печени, холангиокарциному. Патогенез заболевания плохо изучен, но, по данным различных источников, в нем участвуют генетические факторы, механизмы врождённого и адаптивного иммунитета, токсическое воздействие гидрофобных желчных кислот и, возможно, дисбиоз кишечника. Тесная связь с воспалительными заболеваниями кишечника связана со значительно повышенным риском развития колоректального рака, который наряду с холангиокарциномой представляет собой наиболее серьёзную диагностическую проблему при долгосрочном лечении ПСХ. Диагноз «ПСХ» устанавливают на основании выявления типичных холангиографических поражений желчных протоков и исключения вторичных причин склерозирующего холангита. Сложная патофизиология, гетерогенность клинических особенностей и редкая природа заболевания обусловили отсутствие эффективной терапии на сегодняшний день, алгоритмы лечения отсутствуют, но может быть назначен курс урсодезоксихолевой кислоты в дозах 17–23 мг/кг/день на срок до года с целью наблюдения за динамикой снижения уровня щелочной фосфатазы в сыворотке. Ряд препаратов находится на стадии исследования, в том числе агонисты FXR (фарнезоидных Х-рецепторов) с желчегонными и противомикробными свойствами. Клинически значимые стенозы можно успешно лечить с помощью интервенционной эндоскопии, но трансплантация печени (ТП) в настоящее время является единственным радикальным методом лечения, имея высокий показатель выживаемости. У 20–25% пациентов, по разным литературным данным, развивается рецидив заболевания в трансплантате. Наш клинический случай возврата ПСХ у пациента через 5 лет после ортотопической ТП даёт обзор варианта ведения больного с практической, ориентированной на пациента точки зрения.

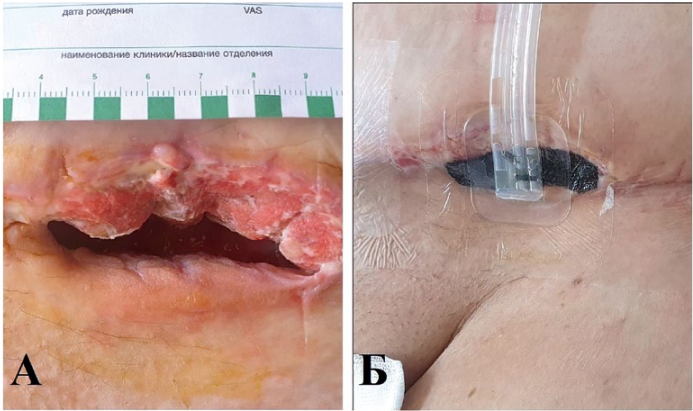

Цель: повышение эффективности лечения ран, образовавшихся после различных хирургических операций, путём использования вакуумной терапии.

Материалы и методы: в исследование включено 128 пациентов с инфекцией области хирургического вмешательства. Характер операций: иссечение пилонидальной кисты — 40 (31,2%), стерномедиастинит — 23 (18%), герниопластика с эксплантом — 16 (12,5%), плановая лапаротомия — 15 (11,7%), экстренная лапаротомия — 7 (5,5%), параимплантные осложнения в травматологии — 7 (5,5%), абдоминопластика — 7 (5,5%), послеоперационные пищеводные свищи — 6 (4,7%), декубитальные язвы — 4 (3,1%), маммопластика — 3 (2,3%).

Результаты: продолжительность вакуумной терапии составила в среднем 22,1±0,26 дней. Системная воспалительная реакция отмечена у 43 (33,6 %) больных. Грануляционная ткань на 8-й день лечения отмечена в 98 (76,6%) случаях. Микроскопически на 8-й день лечения воспалительно-регенераторные цитограммы выявлены у 104 (81,3%) пациентов. В течение 16 дней раны уменьшились на 62,1±2,5% во всех наблюдениях. В 47 (36,7 %) случаях наложены вторичные швы, в 30 (23,4%) проведена кожная пластика. Спустя месяц заживление отмечено у 106 (82,8%) пациентов. Осложнения отмечены у 7 (5,5 %) пациентов в виде раневых кровотечений. Повторные операции выполнены у 11 (8,5%) пациентов. Период полного заживления составил 29,3±0,4 дней.

Выводы: вакуумная терапия является эффективным способом лечения ран в гнойной хирургии. Сокращаются сроки полной репаративной регенерации раны и период дорогостоящего стационарного лечения.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И СОЦИОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Цель: провести сравнительный анализ ранее действовавшей «Карты» с новой формой «Карты», заполняемой в отношении пациентов, которые получают медицинскую помощь в условиях стационара с акцентом внимания практикующих врачей на новых пунктах данного документа.

Материалы и методы: проведён сравнительный анализ медицинской карты стационарного больного, утверждённой приказом Минздрава СССР от 4 октября 1980 г. № 1030 «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения» и медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара, утверждённой приказом Минздрава России от 5 августа 2022 № 530н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара и порядков их ведения».

Результаты: при изучении двух форм «Карт» установлены преимущества новой формы, которые повышают качество оформления медицинской документации. Как следствие, с учётом того, что экспертиза качества медицинской помощи (ЭКМП) проводится по медицинской документации, наблюдается снижение рисков по наложению на медицинские организации финансовых санкций при проведении соответствующих экспертиз. В том числе указан ряд недостатков новой формы «Карты», требующих дополнительного изучения и обсуждения с возможными в последующем дополнениями.

Заключение: отражена актуальность экспертизы качества медицинской помощи, которая, как правило, проводится по медицинской документации законченных случаев. Отмечено, что правильное заполнение всех предусмотренных граф и строк позволит минимизировать количество дефектов оформления медицинской документации, что в свою очередь снизит финансовые санкции, накладываемые на медицинские организации при проведении ЭКМП.

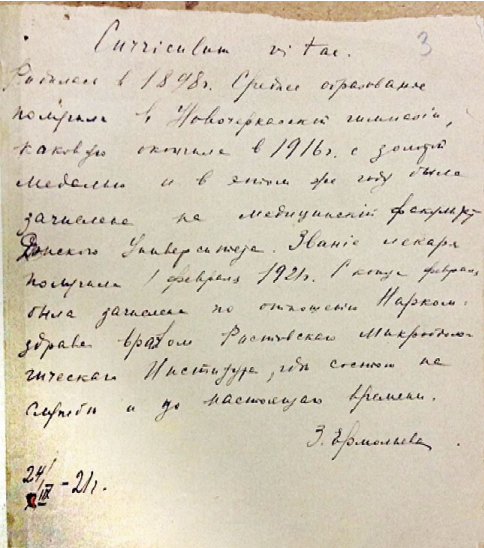

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В статье анализируются материалы Государственного архива Ростовской области о Зинаиде Виссарионовне Ермольевой — выдающемся советском ученом-микробиологе и эпидемиологе, академике АМН СССР, создателе первого Отечественного препарата пенициллина. Приведены данные о годах её учебы в Ростовском женском медицинском институте, а затем на медицинском факультете Донского университета. Рассмотрены архивные материалы, свидетельствующие о первых этапах её трудовой деятельности как преподавателя и ученого на кафедре микробиологии Донского университета.

ISSN 2618-7876 (Online)