Перейти к:

Влияние мультимодальной анестезии и аналгезии на механизмы адаптации кровообращения онкогинекологических больных в послеоперационном периоде

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2018-9-1-80-85

Аннотация

Цель: оценить влияние и эффективность мультимодальной анестезии и аналгезии с позиций персонализации компенсаторных механизмов адаптации кровообращения у онкогинекологических больных в послеоперационном периоде. Материалы и методы: проведено исследование у больных, перенесших хирургические вмешательства на органах малого таза по поводу онкогинекологических заболеваний. Общее количество больных составило 39 человек. На основе анестезии севофлураном в низких концентрациях и спинальной аналгезии, всем больным проведена мультимодальная анестезия. Для установления характера функционирования системы кровообращения определяли адаптационный потенциал по индексу функциональных изменений. Для купирования болевого синдрома у больных в послеоперационном периоде было предусмотрено введение кетопрофена и нефопама гидрохлорида, используемых по назначению врача или в режиме контролируемой пациентами аналгезии, а также регионарной блокады нервов, иннервирующих переднюю брюшную стенку (Transversus Abdominis Plane block). Результаты: выявлено, что мультимодальная анестезия и аналгезия, в зависимости от уровня адаптационного потенциала, различно влияет на адаптационно-регуляторные механизмы системного кровообращения больных, и ее вегетативный тонус, что может обусловить риск развития осложнений в послеоперационном периоде. Выводы: мультимодальная анестезия и аналгезия, включающая комбинацию центральных, регионарных ненаркотических аналгетиков и блокад, позволяет сохранить резервы системного кровообращения и оптимизировать ее вегетативную составляющую, эффективна и безопасна у онкогинекологических больных с напряжением регуляторных механизмов адаптации. Использование мультимодальной анестезии и аналгезии у онкогинекологических больных с неудовлетворительной адаптацией является фактором риска срыва регуляторно-компенсаторных механизмов гемодинамики и вегетативного тонуса системного кровообращения, способствуя ограничению ее работы в первые 24 часа послеоперационного периода.

Для цитирования:

Туманян С.В., Моисеенко т.И., Орос О.В., Чекмезова С.А., Шепеленко А.В. Влияние мультимодальной анестезии и аналгезии на механизмы адаптации кровообращения онкогинекологических больных в послеоперационном периоде. Медицинский вестник Юга России. 2018;9(1):80-85. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2018-9-1-80-85

For citation:

Tumanyan S.V., Moiseyenko T.I., Oros O.V., Chekmezova S.A., Shepelenko A.V. Influence of multimodal anesthesia and analgesia on mechanisms of blood circulation adaptation of oncogynecologic patients in the postoperative period. Medical Herald of the South of Russia. 2018;9(1):80-85. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2018-9-1-80-85

Введение

Проблема обеспечения послеоперационного обезболивания всегда была очень актуальна. Необходимость эффективной антиноцицептивной защиты у больных во время и после хирургического вмешательства способствовала развитию концепции мультимодальной аналгезии в периоперационном периоде. В ее основе лежит усовершенствование качества обезболивания путем использования комбинаций разнообразных опиоидных и неопиоидных аналгетиков, региональных блокад, способных увеличить опиоидсберегающий эффект, уменьшить осложнения используемых компонентов аналгезии. Такой подход обеспечивает полноценную блокаду ноцицептивной импульсации и надежную аналгезию больного при анестезиологическом пособии и послеоперационном обезболивании после травматичных оперативных вмешательств [1][2]. Однако, несмотря на все преимущества мультимодального подхода, до сих пор не решенными остаются проблемы прогнозирования реакции больных на конкретный вариант аналгезии в послеоперационном периоде, особенно в условиях комбинированного использования центральных и региональных блокад. Решение этого вопроса представляет определенные трудности, так как выраженность патофизиологических реакций в ответ на хирургическую агрессию зависит не только от варианта анестезиологической защиты и послеоперационного обезболивания, но и от уровня готовности адаптационно-компенсаторных механизмов организма больного к стрессу [3]. Следовательно, результативность и адекватность аналгезии в послеоперационном периоде также будет определяться и регуляторно-приспособительными механизмами адаптационного потенциала больных. На сегодняшний день мы нет работ, посвященных исследованию оценки качества послеоперационного обезболивания после комбинированного использования центральных и региональных блокад в сочетании с неопиоидными аналгетиками с учетом реакции индивидуальных механизмов адаптации кровообращения больных на стресс ответ.

Цель исследования — оценить влияние и эффективность мультимодальной анестезии и аналгезии с позиций персонализации компенсаторных механизмов адаптации кровообращения у онкогинекологических больных в послеоперационном периоде.

Материал и методы

Проведено сравнительное проспективное исследование у больных, перенесших хирургические вмешательства на органах малого таза по поводу онкогинекологических заболеваний. Общее количество больных — 39 человек. Средний возраст — 58,6±9,7 лет. Критериями включения в исследование служили добровольное информированное согласие больных, отсутствие осложнений анестезии и операции, коагулопатий, декомпенсации сопутствующих заболеваний, аллергии на местные анестетики. Критериями исключения — отказ больных от участия в исследовании. Больные были сопоставимы по возрасту, росту и весу, продолжительности и объему хирургического вмешательства. Уровень анестезиологического риска, согласно классификации Американского общества анестезиологов (ASA), соответствовал II-III классу.

На основе низкопоточной анестезии севофлураном в низких концентрациях (1МАК) и спинальной аналгезии, всем больным проведена мультимодальная анестезия (ММА), позволяющая достичь надежной многоуровневой антиноцицепции. Для установления характера функционирования системы кровообращения у всех больных за сутки до хирургического вмешательства определяли адаптационный потенциал по индексу функциональных изменений (ИФИ) в условных единицах (баллах) [4]. Это было обусловлено тем, что ИФИ, являясь интегративным показателем, одновременно отражает системный подход к количественному измерению уровня адаптации и многогранную структуру внутрисистемных взаимосвязей, определяющих уровень функционирования сердечно-сосудистой системы [5]. Согласно полученным результатам, больные были разделены на группы. Первую составили 22 пациентки, у которых ИФИ находился в диапазоне от 2,60 до 3,09 балла, а состояние интерпретировалось как напряжение механизмов адаптации. Во вторую вошли 17 больных с неудовлетворительной адаптацией (значения ИФИ колебались от 3,10 до 3,49 балла). Удовлетворительная адаптация (значения ИФИ не превышали 2,59 балла) и срыв адаптации (ИФИ от 3,50 и>) не выявлены ни у одной больной.

Всем больным, вне зависимости от уровня их адаптации, за 30-40 минут до окончания хирургического вмешательства с целью достижения эффекта упреждающей анальгезии внутримышечно вводили 100 мг кетопрофена и внутривенно нефопама гидрохлорид в дозе 20 мг в течение 30 минут. Для купирования болевого синдрома у больных в послеоперационном периоде было предусмотрено внутримышечное введение 100 мг кетопрофена и в течение 30 минут 20 мг нефопама гидрохлорида внутривенно, вводимых по назначению врача или в режиме контролируемой пациентами аналгезии (КПА), а также регионарной блокады нервов, иннервирующих переднюю брюшную стенку (Transversus Abdominis Plane block — TAP блок) [6]. Противоболевая терапия начиналась в ближайшие часы после хирургического вмешательства (1,8±0,3 часа). Оценка качества аналгезии проводилась по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Критерием эффективности аналгезии в периоперационном периоде считали уменьшение интенсивности болевого синдрома по ВАШ < 3 баллов. Исследовали центральную гемодинамику методом интегральной реографии тела по Тищенко (ИРГТ) на реоанализаторе «Диамант» (Санкт- Петербург), применимым для сравнительной оценки в группах с одинаковой погрешностью [7]. Состояние вегетативной нервной системы, косвенно отражающей выраженность болевого синдрома, оценивали по вегетативному индексу Кердо (ВИК) ВИК = (1 - ДАД/ЧСС) · 100, коэффициенту выносливости (КВ) КВ = ЧСС/САД - ДАД, коэффициенту экономичности кровообращения (КЭК), КЭК = (САД - ДАД) · ЧСС, коэффициенту Робинсона (К Роб) К Роб = (ЧСС-САД)/100. Исследование проведено через 2, 12 и 24 часа после поступления в ОРИТ. Обработка полученных данных выполнялась специализированными пакетами прикладных программ для медико-биологических исследований «Excel-2010» («Microsoft», США) и «Statistica 6.0» («Statsoft», США). Статистическая обработка межгрупповых различий до операции проведена с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни, анализ различий полученных результатов на этапах исследования осуществлялся при помощи критерия Стьюдента.

Результаты исследования

Проведенные исследования показали, что параметры центральной гемодинамики у двух групп больных до хирургического вмешательства статистически достоверно не отличались между собой. При поступлении было отмечено значимое снижение общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС), достигающее 762,4 и 738,6 дин*с-1*см-5 в первой и второй группах соответственно (Р <0,05). В ответ на вазоплегию в обеих группах отмечено компенсаторное увеличение систолического индекса (СИ) за счет повышения ударного индекса (УИ) (63,5±2,6 мл/м2), более выраженного во второй группе (69,4±2,4 мл/м2). Также во второй группе отмечено повышение частоты сердечных сокращений (ЧСС) (Р <0,05). Существенной нестабильности гемодинамики не наблюдалось, что подтверждалось значениями среднего динамического давления (СДД) у исследуемых пациенток (табл. 1,2). Однако было также отмечено, что при поступлении в ОРИТ у больных второй группы, по сравнению с первой, минутный индекс работы левого желудочка (МИРЛЖ) увеличивался на 52,9% (Р <0,05). Коэффициент Робинсона и коэффициент экономичности кровообращения также были существенно больше, указывая на недостаточную продуктивность работы сердечно-сосудистой системы во второй группе и снижение потребности миокарда в кислороде в первой (Р <0,05).

Это подтверждал и коэффициент выносливости (КВ), интегративно объединяющий ЧСС, систолическое (САД) и диастолическое давления (ДАД), характеризуя функциональное состояние сердечно-сосудистой системы в состоянии покоя. КВ был значительно ниже в первой группе, чем во второй, подтверждая удовлетворительную производительность системного кровообращения в первой группе и развитие признаков сердечной недостаточности во второй. В обеих группах больных фиксировалась симпатикотония (Р <0,05). Следовательно, в первой группе онкогинекологических больных с симптомами напряжения адаптации выявлялась дискоординация в сбалансированности работы рефлекторно-регуляторных механизмов кардиогемодинамики. Во второй группе пациенток отмечены признаки недостаточности работы системного кровообращения (табл. 1,2).

Таблица / Table 1

Параметры гемодинамики и вегетативного статуса больных с напряжением механизмов адаптации у больных в послеоперационном периоде

Parameters of hemodynamics and vegetative status of patients with stress of adaptation mechanisms in patients in the postoperative period

Показатели Indicators | При поступлении On admission | Через 12 часов после поступления 12 hours after receipt | Через 24 часа после поступления 24 hours after receipt |

|---|---|---|---|

Частота сердечных сокращений, мин -1 Heart rate | 68,2±2,7 | 70,6±2,8 | 72,2±3,1 |

Среднее динамическое давление, мм.рт.ст. Mean dynamic pressure | 71,6±4,3* | 79,4±2,7*** | 83,6±2,9*** |

Систолический индекс, л/мин/м2 Systolic Index | 4,3±0,2* | 4,2±0,3 | 4,6±0,3 |

Минутный индекс работы левого желудочка кг*м/мин/м2 Minute index of left ventricular function | 4,08±0,18 | 4,39±0,17 | 4,26±0,21 |

Общее периферическое сосудистое сопротивление, дин*с-1*см-5 Total peripheral vascular resistance | 762,4±34,5* | 875,7±29,5*** | 849,3±27,3*** |

Вегетативный индекс Кердо, усл.ед. The vegetative index of Kerdo | 11,8±2,2* | 2,9±1,3*** | 5,6±2,1*** |

Коэффициент Робинсона, усл.ед. The Robinson coefficient | 59,8±4,6 | 66,5±3,9 | 69,6±2,8*** |

Коэффициент экономичности кровообращения, усл.ед. Coefficient of efficiency of blood circulation | 1713,4±67,5 | 1872,3±56,7*** | 1864,6±64,3*** |

Коэффициент выносливости, усл.ед. Endurance factor | 16,9±3,1 | 13,1 ±2,2 | 14,8±2,6 |

Примечания / Notes:

* — p <0,05 по отношению к исходным значениям / in relation to the initial values;

** — p <0,05 межгрупповые различия / intergroup differences;

*** — р <0,05 различия между этапами / differences between stages.

Таблица / Table 2

Параметры гемодинамики и вегетативного статуса больных с неудовлетворительной адаптацией у больных в послеоперационном периоде

Parameters of hemodynamics and vegetative status of patients with unsatisfactory adaptation in patients in the postoperative period

Показатели Indicators | При поступлении On admission | Через 12 часов после поступления 12 hours after receipt | Через 24 часа после поступления 24 hours after receipt |

|---|---|---|---|

Частота сердечных сокращений, мин -1 Heart rate | 76,5±3,2** | 72,3±2,9 | 71,6±2,4 |

Среднее динамическое давление, мм.рт.ст. Mean dynamic pressure | 83,9±3,7** | 93,1±3,5*** | 97,8±3,1*** |

Систолический индекс, л/мин/м2 Systolic Index | 5,3±0,4* ** | 5,2±0,3** | 4,7±0,3 |

Минутный индекс работы левого желудочка кг*м/мин/м2 Minute index of left ventricular function | 6,24±0,19** | 6,37±0,19** | 6,44±0,22** |

Общее периферическое сосудистое сопротивление, дин*с-1*см-5 Total peripheral vascular resistance | 738,6±31,2** | 826,1±34,7*** | 975,9±32,1*** |

Вегетативный индекс Кердо, усл.ед. The vegetative index of Kerdo | 14,5±3,4* | 3,8±0,6*** | -6,1±2,1*** |

Коэффициент Робинсона, усл.ед. The Robinson coefficient | 83,6±4,3** | 89,7±2,9** | 88,2±3,4** |

Коэффициент экономичности кровообращения, усл.ед. Coefficient of efficiency of blood circulation | 3422,7±58,3* ** | 3524,4±62,3** | 3243,6±51,7** *** |

Коэффициент выносливости, усл.ед. Endurance factor | 27,2±2,3** | 25,9±2,2 | 19,5±2,4** *** |

Примечания / Notes:

* — p <0,05 по отношению к исходным значениям / in relation to the initial values;

** — p <0,05 межгрупповые различия / intergroup differences;

*** — p <0,05 различия между этапами / differences between stages.

Через 12 часов после поступления у больных первой и второй группы отмечено увеличение СДД и ОПСС (Р <0,05). При этом СИ статистически достоверно не возрастал в связи с тем, что УИ (59,4±2,1мл/м2 и 68,6± 2,3мл/м2) и ЧСС изменялось незначительно. Симпатикотония сменялась нормотонией (Р <0,05). В результате потребность миокарда в кислороде, по сравнению с первым этапом, оставалась на прежнем уровне у обеих групп пациенток. КЭК в первой группе возрос, по сравнению с первым этапом, несмотря на удовлетворительное состояние адаптации. Во второй группе КЭК находился выше границ нормы, но, по сравнению с первым этапом, существенно не менялся. Сохранялось и увеличение МИРЛЖ во второй группе, по сравнению с первой — на 45,1% (Р <0,05), — что явно указывало на снижение адаптационных резервов, ответственных за экономичность работы кровообращения в первые 12 часов после поступления этих пациенток в ОРИТ.

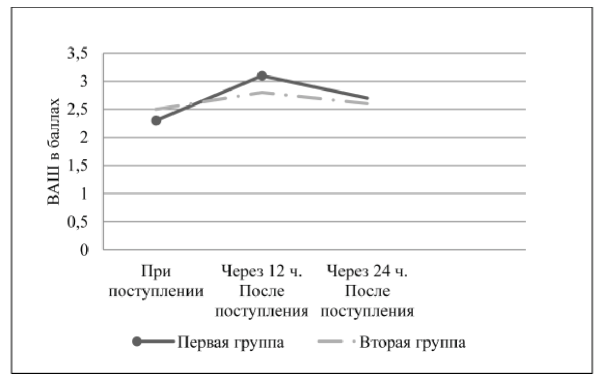

Через 24 часа наблюдения изучение основных показателей центральной гемодинамики показало, что продолжился рост значений СДД и ОПСС, происходила стабилизация СИ и УИ (62,1±2,81мл/м2 64,2±2,21мл/м2) в первой и второй группах соответственно, сохранялась нормотония (табл. 1,2). Индексы, характеризующие дееспособность сердечно-сосудистой системы, свидетельствовали о снижении напряжения и истощения регуляторных механизмов адаптации, восстановлении резервов и работоспособности кровообращения у больных первой и второй групп к первым суткам послеоперационного периода. Интенсивность боли по ВАШ у больных обеих групп на этапах исследования составила 2-3 балла. Статистически значимых межгрупповых различий не было выявлено (рис. 1).

Рис. 1. Динамика ВАШ в исследуемых группах

Figure 1. Dynamics of in the study groups

Обсуждение

Подводя итоги, следует отметить, что изменения показателей центральной гемодинамики и вегетативного статуса в группах пациенток с различной адаптационной устойчивостью к стрессорам свидетельствуют о неоднозначной реакции кровообращения в ответ на ММА и аналгезию. Это способствует различному уровню функционирования системы кровообращения и изменению энергетического и структурно-метаболического гомеостаза, дифференцированию степени напряжения рефлекторно-регуляторных механизмов и оценке адаптационных возможностей пациенток, отнесенных к той или иной группе.

При поступлении больных первой группы системное кровообращение характеризовалось мобилизацией ресурсов миокарда. Как следствие, небольшие показатели ОПСС определяли невысокие значения СДД, а адаптационная детерминанта заключалась в умеренном увеличении ударного индекса (УИ), способствующего возрастанию СИ, в ответ на вазодилятацию. Следовательно, полученные данные подтверждают, что вазоплегия, обусловленная мультимодальной анестезией и аналгезией в послеоперационном периоде, компенсируется напряжением рефлекторно-регуляторных механизмов системного кровообращения. У пациенток второй группы, в отличие от первой, сердечно-сосудистая система реагировала выраженным повышением СИ за счет увеличения УИ и ЧСС с последующим персистирующим их понижением. Указанное достигалось подключением энергетически затратных регуляторных механизмов кровообращения, уменьшением эффективности ее работы и экономичности, что подтверждал рост МИРЛЖ. На дальнейших этапах основные показатели центральной гемодинамики обеих групп стабилизировались, достигая исходных значений.

Вышеперечисленные особенности позволяют сделать вывод о том, что рассматриваемые категории больных обладают различными фенотипами устойчивости, имеющими специфические особенности реактивности кровообращения к воздействию противоболевых агентов в периоперационном периоде. Поэтому больные первой группы достаточно хорошо переносят мультимодальную анестезию и послеоперационную аналгезию, а функциональные резервы сердечно-сосудистой системы реагируют напряжением адаптационно-приспособительных механизмов. Во второй группе больных регуляторнокомпенсаторные механизмы кровообращения значительно ограничены, они и с трудом справляются с воздействием мультимодальной анестезии и аналгезии.

Выводы

Мультимодальная анестезия и аналгезия, включающая комбинацию центральных, регионарных ненаркотических аналгетиков и блокад, позволяют сохранить резервы системного кровообращения и оптимизировать ее вегетативную составляющую. Они эффективны и безопасны у онкогинекологических больных с напряжением регуляторных механизмов адаптации.

Использование мультимодальной анестезии и аналгезии у онкогинекологических больных с неудовлетворительной адаптацией является фактором риска срыва регуляторно-компенсаторных механизмов гемодинамики и вегетативного тонуса системного кровообращения, способствуя ограничению ее работы в первые 24 часа послеоперационного периода.

Список литературы

1. Светлов В. А. Глава 30: Осложнения регионарной анестезии. Анестезиология: Национальное руководство. Под ред. А. А. Бунятяна, В. М. Мизикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа; 2011.

2. Cook T. M., Counsell D., Wildsmith J. A. W. Major complications of central neuraxial block: report on the third national audit project of the royal college of anaesthetists. // British journal of anaesthesia. – 2009. – Vol. 102 (2). – P. 179–190. doi: 10.1093/bja/aen360.

3. Markovic V. M., Cupic Z., Vukojevic V., Kolar-Anic L. Predictive modeling of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis response to acute and chronic stress. // Endocrine Journal. – 2011. – Vol. 58. – P. 889–904.

4. Баевский Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний / Р. М. Баевский, А. П. Берсенева /. М.: Медицина; 1997.

5. Берсенева А.П. Принципы и методы массовых донозологических обследований с использованием автоматизированных систем: автореф. дисс. докт. биол. наук. – Киев, 1991. – 27 с.

6. Туманян С.В., Орос О.В., Сугак Е.Ю. Оценка эффективности transversus abdominis plane блока у онкогинекологических больных в периоперационном периоде. // Врач-аспирант. - 2017. - Т. 85. - № 6.1 - С. 124-129.

7. Земцовский Э.В., Гусейнов Б.А., Извекова А.В., Полухина Е.Л., Чистова И.Я.

8. О точности реографического метода определения ударного объема крови. // Кардиология. – 1989. - Т. 29. - № 6 - С. 75-79.

9. REFERENCES

10. Svetlov V.A. Chapter 30: Complications of regional anesthesia. Anesthesiology: National leadership. Ed. A. A. Bunyatyan, V.M. Mizikov. - Moscow: GEOTAR-Media; 2011. (In Russ).

11. Cook T. M., Counsell D., Wildsmith J. A. W. Major complications of central neuraxial block: report on the third national audit project of the royal college of anaesthetists. // British journal of anaesthesia. – 2009. – Vol. 102 (2). – P. 179–190. doi: 10.1093/bja/aen360.

12. Markovic V. M., Cupic Z., Vukojevic V., Kolar-Anic L. Predictive modeling of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis response to acute and chronic stress. // Endocrine Journal. – 2011. – Vol. 58. – P. 889–904.

13. Baevskii R.M. Assessment of the adaptive capabilities of the body and the risk of developing diseases / R. M. Baevskii, A. P. Berseneva /. Moscow: Medicine; 1997. (In Russ).

14. Berseneva A.P. Principles and methods of mass donor testing using automated systems: author's abstract. diss. Doct. Biol. sciences. - Kiev, 1991. – 27p. (In Russ).

15. Tumanyan S.V., Oros O.V., Sugak E.Yu. Evaluation of the effectiveness of transversus abdominis plane block in oncogynecologic patients in the perioperative period. // Doctor-graduate student. - 2017. - T. 85. - No. 6.1 - P. 124-129. (In Russ).

16. Zemtsovskii E.V., Guseinov B.A., Izvekova A.V., Polukhina E.L., Chistova I.Ya. On the accuracy of the rheographic method for determining the shock volume of blood. // Cardiology. - 1989. - T. 29. - № 6 - P. 75-79. (In Russ).

Об авторах

С. В. ТуманянРоссия

д.м.н., профессор, руководитель отдела анестезиологии и реанимации

SPIN-код 6741-6380

т. И. Моисеенко

Россия

д.м.н., профессор, главный научный сотрудник отдела опухолей репродуктивной системы

О. В. Орос

Россия

врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации

С. А. Чекмезова

Россия

врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации

А. В. Шепеленко

Россия

врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации

Рецензия

Для цитирования:

Туманян С.В., Моисеенко т.И., Орос О.В., Чекмезова С.А., Шепеленко А.В. Влияние мультимодальной анестезии и аналгезии на механизмы адаптации кровообращения онкогинекологических больных в послеоперационном периоде. Медицинский вестник Юга России. 2018;9(1):80-85. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2018-9-1-80-85

For citation:

Tumanyan S.V., Moiseyenko T.I., Oros O.V., Chekmezova S.A., Shepelenko A.V. Influence of multimodal anesthesia and analgesia on mechanisms of blood circulation adaptation of oncogynecologic patients in the postoperative period. Medical Herald of the South of Russia. 2018;9(1):80-85. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2018-9-1-80-85