Перейти к:

Особенности стереоизомерии сократительной активности матки у беременных с истмико-цервикальной недостаточностью и ее клиническое значение

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-21-28

Аннотация

Актуальность. Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) является одной из наиболее серьезных причин невынашивания беременности и характеризуется укорочением шейки матки, развивающимся на фоне активации сократительной активности матки (САМ), которые лежат в основе патогенеза преждевременных родов (ПР). Однако известны случаи, когда при выраженном укорочении шейки матки родовая деятельность не развивается, и наоборот, при не выраженном ее укорочении – беременность досрочно прерывается, что определяет поиск новых механизмов формирования ПР, к числу которых относится модулирующее влияние пола плода на процессы гестационной перестройки в материнском организме. Цель: изучение особенностей сократительной активности правых и левых отделов матки у пациенток с ИЦН и неосложненной беременностью и оценить характер течения гестационного периода и исходы родов в зависимости от половой принадлежности плода Методы. Обследовано 146 пациенток с функциональной формой ИЦН и 138 – с физиологической беременностью. Для изучения характера САМ использовали механогистерографию во II и III триместрах беременности. Результаты. Установлено, что при ИЦН у беременных с мужским полом плода, у которых выявлена более высокая частота ПР, преобладала двусторонняя САМ, тогда как при физиологической гестации, доминировавшей у беременных с плодами женского пола, выявлены односторонние маточные сокращения. Заключение. Для ИЦН характерна функциональная симметрия в миометрии, преобладающая в случае мужского пола плода и приводящая к повышению внутриамниального давления и к динамике со стороны шейки матки, тогда как для ФБ характерна функциональная асимметрия, обусловливающая сохранность шейки матки и более выраженная при вынашивании плодов женского пола.

Ключевые слова

Для цитирования:

Боташева Т.Л., Келлер О.В., Дериглазова О.И., Рымашевский А.Н., Лебеденко Е.Ю., Ермолова Н.В., Григорян А.К., Заводнов О.П. Особенности стереоизомерии сократительной активности матки у беременных с истмико-цервикальной недостаточностью и ее клиническое значение. Медицинский вестник Юга России. 2025;16(2):21-28. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-21-28

For citation:

Botasheva T.L., Keller O.V., Deriglazova O.I., Rymashevsky A.N., Lebedenko E.Yu., Ermolova N.V., Grigoryan A.K., Zavodnov O.P. Features of stereoisomerism of uterine contraction in pregnant women with isthmic-cervical insufficiency and its clinical significance. Medical Herald of the South of Russia. 2025;16(2):21-28. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-21-28

Введение

Неутешительные данные по статистике невынашивания беременности свидетельствуют о сохранении высоких показателей частоты преждевременных родов (ПР) [1–4]), регистрируемых в мире: ежегодно 15,6 млн детей рождается раньше срока [5–12] и около одного миллиона детей погибает из-за осложнений, обусловленных недоношенностью [13][14]. Одной из наиболее распространённых причин ПР является истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) (частота развития в популяции — 3–16%), обусловливающая около 30,4% случаев прерывания беременности: из них до 41% самопроизвольных абортов и до 32% — ПР [15][16]. Актуальность проблемы очевидна как с медико-биологических, так и социальных позиций [17, 18]. В основе патогенеза функциональной формы ИЦН лежат два основных механизма: воспалительные процессы в шейке матки и генетически детерминированная соединительнотканная недостаточность, которые запускают процессы укорочения шейки матки, дилатации цервикального канала и повышения сократительной активности матки [19–20].

Многочисленными исследованиями особенностей сократительной активности матки (САМ) было показано, что правые и левые отделы матки неоднородны по уровню САМ, начиная с самых ранних этапов беременности [21][22]. Поскольку данные литературы свидетельствуют о неоднородности функциональных процессов в матке при вынашивании плодов мужского и женского пола [23], представляет определенный интерес изучение САМ в зависимости от половой принадлежности плода при физиологической беременности (ФБ) и ИЦН, осложненной ПР.

Цель исследования — изучение особенностей сократительной активности правых и левых отделов матки у пациенток с ИЦН и неосложнённой беременностью и оценить характер течения гестационного периода и исходы родов в зависимости от половой принадлежности плода.

Материалы и методы

Обследовано 146 пациенток с функциональной формой ИЦН1 (I клиническая группа) и 138 — с ФБ (II клиническая группа). Для оценки морфо-функционального состояния маточно-плацентарного комплекса и половой принадлежности плода во II–III триместрах беременности было использовано ультразвуковое исследование («Siemens Sonoline G 50» (Германия), 3,5 МГц (регистрационное удостоверение ФС № 2009/1686)); для изучения характера сократительной активности правых и левых отделов матки проводили механогистерографию (как компонент кардиотокографии) с применением двух кардиотокографов «Сономед-200» (Россия, по реестру центра сертификации медицинских изделий ВНИИМП ТУ №9442-042-31322051-2006). Поскольку техническое осуществление регистрации САМ у беременных при помощи наружной механогистерографии (МГГ) возможно только во II–III триместрах беременности, когда уже достаточно увеличившаяся в размерах матка может проецировать сокращения на мышечные слои передней брюшной стенки, в I триместре данное исследование не проводилось. Регистрация механогистерограмм велась параллельно с симметричных участков передней брюшной стенки беременных справа и слева на уровне пупочного кольца в течение 20 минут. Маточные контракции (К) кодифицировались как отсутствующие (К0), правосторонние (Кп), левосторонние (Кл) и двусторонние (К2). Регистрация механогистерограмм осуществлялась в одно и то же время суток (в 10–12 часов).

При обработке данных статистическая значимость результатов рассчитывалась при доверительной вероятности 95%. Для выявленных статистически значимых различий проводится апостериорный анализ с помощью критерия Вилкоксона с поправкой Бонферрони. Также сравнивались относительные показатели (частоты, доли, проценты) между группами с помощью критерия хи-квадрат или точный критерий Фишера. Статистическая обработка данных велась с использованием пакетов прикладных программ Statistica версии 10.01, EXCEL 2010, IBM SPSS 24.0.

Результаты

Сопоставление показателей САМ у пациенток с неосложнённой беременностью и с ИЦН в зависимости от пола вынашиваемого плода показало, что при ФБ существенно выше процент К0 с преобладанием данной формы маточной активности у беременных, вынашивающих плодов мужского пола (БВПМП) как во II, так и в III триместрах, тогда как у женщин с ИЦН значительно выше были показатели К2 с преобладанием этих показателей у также у БВПМП беременных в те же сроки.

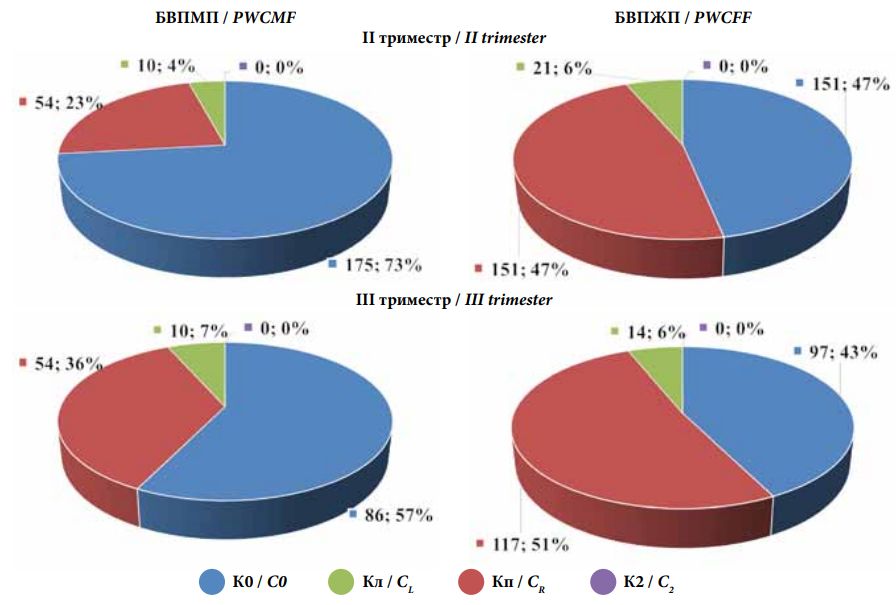

При неосложнённом течении беременности у БВПМП было выявлено наибольшее число женщин с отсутствием маточной активности (рис. 1). Их число статистически значимо превышало число беременных, вынашивающих плоды женского пола (БВПЖП), как во II триместре (175/239 (73%) у БВПМП в сравнении с БВПЖП (151/323 (47%), р=0,0001), так и в III: (86/150 (57%) у БВПМП и 97/228 (43%) у БВПЖП, р=0,0078). Кп регистрировалась статистически значимо чаще у в случае женского пола плода (у БВПЖП 151/323 (47%) в сравнении с БВПМП 54/239 (23%), (р=0,0001)), как во II, так и в III триместрах (у БВПЖП 117/228 (51%) в сравнении с БВПМП 54/150 (36%), (р=0,0042). Левосторонняя маточная активность у беременных с плодами и мужского, и женского пола статистически значимо не отличались ни во II, ни в III триместрах (р>0,05). К2 у беременных с ФБ во II, и в III триместрах не регистрировалась.

Рисунок 1. Особенности сократительной активности правых и левых отделов матки у пациенток во II–III триместрах неосложненной беременности в зависимости от пола плода.

Figure 1. Features of contractile activity of the right and left parts of the uterus in patients in the II–III trimesters of uncomplicated pregnancy, depending on the sex of the fetus.

Примечания: БВПЖП — беременные, вынашивающие плоды женского пола; БВПМП — беременные, вынашивающие плоды мужского пола; К0 — отсутствующие маточные контракции; Кп — правосторонние маточные контракции; Кл — левосторонние маточные контракции; К2 — двусторонние маточные контракции.

Notes: PWCFF — pregnant women carrying female fetuses; PWCMF — pregnant women carrying male fetuses; C0 — missing uterine contractions; CR — right-sided uterine contractions; CL — left-sided uterine contractions; C2 — bilateral uterine contractions.

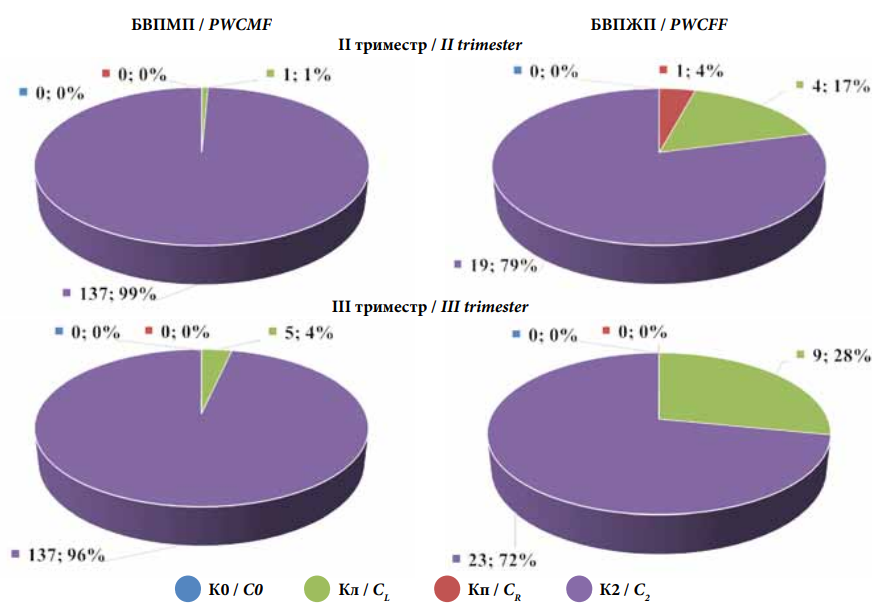

Напротив, при ИЦН обращало на себя внимание крайне незначительное число пациенток процент с К0 (отсутствием САМ) и латерализованными Кп и Кл её формами, тогда как генерализованная К2 форма преобладала как у БВПМП, так и у БВПЖП с численным преобладанием данной формы маточной активности у БВПМП (рис. 2).

Во II триместре беременности у БВПМП двусторонние контракции регистрировались значимо чаще (137/138 (99%) по сравнению с БВПЖП (19/24 (79%) р=0,0001); КЛ регистрировались всего лишь у 1% БВПМП.

Рисунок 2. Особенности сократительной активности правых и левых отделов матки во II–III триместрах беременности у пациенток с истмико-цервикальной недостаточностью в зависимости от пола плода

Figure 2. Features of contractile activity of the right and left parts of the uterus in the II–III trimesters of pregnancy in patients with isthmic-cervical insufficiency, depending on the sex of the fetus

Примечания: БВПЖП — беременные, вынашивающие плоды женского пола; БВПМП — беременные, вынашивающие плоды мужского пола; К0 — отсутствующие маточные контракции; Кп — правосторонние маточные контракции; Кл — левосторонние маточные контракции; К2 — двусторонние маточные контракции.

Notes: PWCFF — pregnant women carrying female fetuses; PWCMF — pregnant women carrying male fetuses; C0 — missing uterine contractions; CR — right-sided uterine contractions; CL — left-sided uterine contractions; C2 — bilateral uterine contractions.

В III триместре у БВПЖП титр двусторонних генерализованных САМ был значимо ниже на 20% по сравнению с БВПМП и составил 72% (р=0,014). Уровень К2 по-прежнему был выше у БВПМП (137/142 (96%) по сравнению с БВПЖП 23/32 (72%) ˂0,0001). Соответственно число женщин с левосторонней САМ был выше у БВПЖП (9/32 (28%) по сравнению с БВПМП (5/142 (4%), р˂0,0001). У БВПМП статистически значимых различий уровня К2 и Кл по сравнению с уровнем САМ во II триместре не выявлено (р>0,05). У БВПЖП значимо увеличилось число пациенток с левосторонней формой САМ по сравнению с аналогичной формой САМ во II триместре беременности.

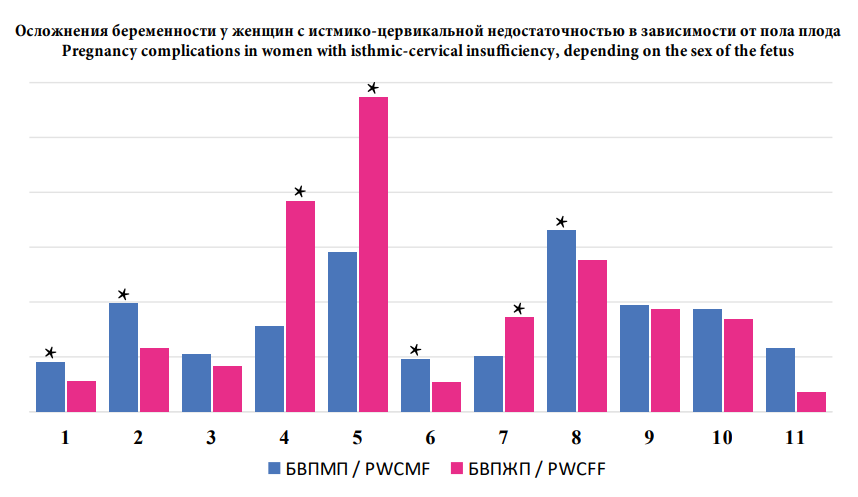

На следующем этапе исследования был проведён анализ частоты возникновения осложнений беременности. Было обнаружено, что у БВПМП чаще регистрировалась плацентарная недостаточность (567/1765 (32,1%) по сравнению с 341/1777 (19,2%) у БВПЖП, р˂0,0001). У БВПЖП гестация чаще осложнялась анемией лёгкой степени (494/1777 (27,8%) по сравнению с 256/1765 (14,5%) у БВПМП, р˂0,0001) (рис. 3).

|

|

Рисунок 3. Структура акушерских осложнений в зависимости от пола плода Figure 3. The structure of obstetric complications depending on the sex of the fetus Примечание: БВПЖП— беременные, вынашивающие плодов женского пола; БВПМП — беременные, вынашивающие плодов мужского пола; 1 — плацентарная недостаточность; 2 — истмико-цервикальная недостаточность; 3 — многоводие; 4 — маловодие; 5 — анемия беременных; 6 – преэклампсия; 7 — задержка роста плода; 8 — отёки беременных; 9 — изосенсибилизация по Rh; 10 — изосенсибилизация по АВО; 11 - предлежание плаценты. Notes: PWCFF — pregnant women carrying female fetuses; PWCMF — pregnant women carrying male fetuses; 1 — placental insufficiency; 2 — isthmic-cervical insufficiency; 3 — polyhydramnios; 4 — oligohydramnios; 5 — anemia of pregnant women; 6 — preeclampsia; 7 — fetal growth retardation; 8 — swelling of pregnant women; 9 — Rh isosensitization; 10 — ABO isosensitization; 11 — placenta previa. |

Роды через естественные родовые пути в зависимости от половой принадлежности вынашиваемого плода в значимо не различались (1281/1777 (72,1%) у БВПЖП и 1280/1765 (72,5%) у БВПМП, р=0,7903); частота родоразрешения при помощи операции кесарева сечения также значимо не различалась в подгруппах с плодами женского и мужского пола (498/1777 (28,0%) у БВПЖП и 492/1765 (27,9 %) у БВПМП, р=0,9471).

Анализ сроков родов показал, что более высокая частота преждевременных родов при ИЦН была у БВПИП (517/1765 (29,3%) в сравнении с 226/1777 12,7% у БВПЖП, р˂0,0001). У БВПЖП значимо чаще регистрировалась незрелая шейка матки (316/1777 (17,8%) по сравнению с 129/1765 (7,3%) у БВПМП, р˂0,0001) и аномалии родовой деятельности (300/1777 (16,9%) в сравнении с 127/1765 (7,2%) у БВПМП, р˂0,0001).

При анализе осложнений последового и раннего послеродового периодов у БВПМП были установлены более частые случаи плотного прикрепления плаценты и задержки в полости матки плацентарной ткани, послеродовых гипотонических кровотечений, что приводило к более высокой (в 1,6 раза) частоте применения нерадикальных методов гемостаза. При анализе травм мягких тканей родовых путей было установлено, что у родильниц с детьми женского пола значимо чаще по сравнению с БВПМП выявлялись разрывы шейки матки (279/1777 (15,7%) у БВПЖП в сравнении с 86/1765 (4,9%) у БВПМП, р˂0,0001), разрывы промежности I–II степени чаще выявлялись у БВПМП (184/1765 (10,4%) в сравнении с 52/1777 (2,9%) у БВПЖП, р˂0,0001), что, по-видимому, связано с более крупными плодами у БВПМП по сравнению БВПЖП (макросомия плода: 695/1765 (39,4%) у БВПМП против 250/1777 (26,8%) у БВПЖП, р˂0,0001).

Состояние новорождённых по шкале Апгар при ИЦН в зависимости от половой принадлежности плода также свидетельствовало о более низких (7 и ниже баллов) показателях на 1-й минуте после рождения преимущественно у новорождённых мужского пола (385/1765 (21,8%) против 167/1777 (9,4%), р˂0,0001).

Обсуждение

Проведённые исследования свидетельствуют о более высокой частоте развития латерализованных форм маточных контракций и отсутствия САМ у женщин с неосложненным течением беременности, тогда как у пациенток с ИЦН отмечалось преобладанием двусторонней генерализованной САМ, более выраженное у БВПМП по сравнению с БВПЖП. Преобладание процессов функциональной симметрии в матке у БВПМП обусловлено больше потребностью в питательных веществах и кислороде при вынашивании мальчиков, в связи с чем в этой подгруппе чаще регистрируется амбилатеральное расположение плаценты, использующее гемодинамический ресурс сразу правой и левой маточных артерий [21][22]. Поскольку возникновение сокращений в гладкомышечном субстрате матки опосредуется степенью растяжения и гипоксией [24–27] контракции чаще регистрируются субплацентарно. При амбилатеральном расположении плаценты, расположенной одновременно и в правых, и в левых отделах матки, регистрируется наиболее высокий уровень двусторонних генерализованных форм маточных сокращений [20][21]. Именно К2 по своему биомеханизму являются изометрическими сокращениями, способствующими повышению интраамниального давления и раскрытию шейки матки, тогда как латерализованные (Кп и Кл) формы САМ являются изотоническими и не сопровождаются изменением параметров внутриамниального давления, а являются компонентом маточно-плацентарной «помпы», способствующей оптимизации кровообращения и трансплацентарного обмена в маточно-плацентарном комплексе.

Заключение

Функциональная парность матки обусловливает формирование локализованных и генерализованных форм маточной активности, изучение которых позволяет выявить контрактильные предикторы преждевременных родов. В норме маточные контракции впервые возникают во II–III триместрах беременности и направлены на обеспечение оптимального уровня кровотока и трансплацентарного обмена в маточно-плацентарном комплексе в рамках маточно-плацентарной «помпы». Необходим поиск тех форм маточных контракций, которые сопровождают преждевременную родовую деятельность с учётом области преимущественного расположения плаценты.

1 Клинические рекомендации. Истмико-цервикальная недостаточность – 2024-2025-2026 (03.09.2024). Утверждены Минздравом РФ.

Список литературы

1. Беглов Д.Е., Артымук Н.В., Новикова О.Н., Марочко К.В., Парфенова Я.А. Факторы риска преждевременных родов. Фундаментальная и клиническая медицина. 2022;7(4):8-17. https://doi.org/10.23946/2500-0764-2022-7-4-8-17

2. Berghella V, Ciardulli A, Rust OA, To M, Otsuki K, et al. Cerclage for sonographic short cervix in singleton gestations without prior spontaneous preterm birth: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials using individual patient-level data. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017;50(5):569-577. https://doi.org/10.1002/uog.17457

3. Тетруашвили Н.К., Агаджанова А.А. Ведение пациенток с одно- и многоплодной беременностью и привычным выкидышем в анамнезе. Акушерство и гинекология: Новости. Мнения. Обучения. 2018;(2):52-57. https://doi.org/10.24411/2303-9698-2018-00015

4. Matei A, Saccone G, Vogel JP, Armson AB. Primary and secondary prevention of preterm birth: a review of systematic reviews and ongoing randomized controlled trials. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019;236:224-239. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2018.12.022

5. Ожирение. Диабет. Беременность. Версии и контраверсии. Клинические практики. Перспективы. Под ред. Радзинского В.Е., Боташева Т.Л., Котайш Г.А. М.: ГЭОТАРМедиа; 2020.

6. Cataño Sabogal CP, Fonseca J, García-Perdomo HA. Validation of diagnostic tests for histologic chorioamnionitis: Systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018;228:13-26. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2018.05.043

7. Grabovac M, Karim JN, Isayama T, Liyanage SK, McDonald SD. What is the safest mode of birth for extremely preterm breech singleton infants who are actively resuscitated? A systematic review and meta-analyses. BJOG. 2018;125(6):652-663. https://doi.org/10.1016/j.jogc.2018.03.059

8. Алехина А.Г., Блесманович А.Е., Петров Ю.И. Невынашивание беременности вследствие истмико-цервикальной недостаточности. Синергия наук. 2018;19:900−998. eLIBRARY ID: 32330409 EDN: YMTELK

9. Mönckeberg M, Valdés R, Kusanovic JP, Schepeler M, Nien JK, et al. Patients with acute cervical insufficiency without intraamniotic infection/inflammation treated with cerclage have a good prognosis. J Perinat Med. 2019;47(5):500-509. https://doi.org/10.1515/jpm-2018-0388

10. Радзинский В.Е., Оразмурадов А.А., Савенкова И.В., Дамирова К.Ф., Хаддад Х. Преждевременные роды — нерешенная проблема XXI века. Кубанский научный медицинский вестник. 2020;27(4):27-37. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2020-27-4-27-37

11. Анжоева П.Г., Шаманова А.И., Суншева Б.А., Байрамукова А.А., Вандышева А. П. и др. Анализ исходов беременностей и родов при истмико-цервикальной недостаточности. Международный научно-исследовательский журнал. 2024;6(144). https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.144.165

12. Quenby S, Gallos ID, Dhillon-Smith RK, Podesek M, Stephenson MD, et al. Miscarriage matters: the epidemiological, physical, psychological, and economic costs of early pregnancy loss. Lancet. 2021;397(10285):1658-1667. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00682-6

13. Доброхотова Ю.Э., Кузнецов П.А., Джохадзе Л.С. Привычное невынашивание. Актуальное сегодня (Протокол EshRE 2023 г., Национальные клинические рекомендации «Привычный выкидыш» 2021 г., материалы Всемирного конгресса EshRE 2023 г.). РМЖ. Мать и дитя. 2023;6(3):219-225. https://doi.org/10.32364/2618-8430-2023-6-3-1

14. Perin J, Mulick A, Yeung D, Villavicencio F, Lopez G, et al. Global, regional, and national causes of under-5 mortality in 2000-19: an updated systematic analysis with implications for the Sustainable Development Goals. Lancet Child Adolesc Health. 2022;6(2):106-115. Erratum in: Lancet Child Adolesc Health. 2022;6(1):e4. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00311-4.

15. Medley N, Poljak B, Mammarella S, Alfirevic Z. Clinical guidelines for prevention and management of preterm birth: a systematic review. BJOG. 2018;125(11):1361-1369. https://doi.org/10.1111/1471-0528.15173

16. FIGO Working Group on Good Clinical Practice in Maternal-Fetal Medicine. Good clinical practice advice: Prediction of preterm labor and preterm premature rupture of membranes. Int J Gynaecol Obstet. 2019;144(3):340-346. https://doi.org/10.1002/ijgo.12744

17. Гондаренко А.С., Галина Т.В., Смирнова Т.В., Кузнецова О.А., Маркарян Н.М., Обуканг А. Шкала риска сверхранних преждевременных родов. Доктор.Ру. 2016;(7):53–56. eLIBRARY ID: 26697332 EDN: WMFQYP

18. Долгушина В.Ф., Алиханова Е.С., Курносенко И.В., Асташкина М.В., Смольникова Л.А. Иммунологические предикторы преждевременных родов при истмико-цервикальной недостаточности. Доктор.Ру. 2024;23(2):12–18. https://doi.org/10.31550/1727-2378-2024-23-2-12-18

19. Келлер О.В., Боташева Т.Л., Рымашевский А.Н., Лебеденко Е.Ю., Палиева Н.В., и др. Роль некоторых показателей системы антиоксидантной защиты и метаболизма жировой ткани в прогнозировании истмико-цервикальной недостаточности. Медицинский вестник Юга России. 2024;15(2):7-15. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-2-7-15

20. Козлов Л.А., Ханова А.М., Талипова Р.Р., Хасанова А.М., Галявеева А.Р. Сократительная деятельность матки в работах проф. В.С. Груздева и его учеников. Практическая медицина. 2018;16(6):141-150. https://doi.org/10.32000/2072-1757-2018-16-6-141-150

21. Боташева Т.Л., Котиева И.М., Григорян А.К., Кудрин Р.А., Клаучек С.В., и др. Принцип морфофункциональной симметрии-асимметрии в формировании сократительной активности матки при физиологической и осложненной беременности. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2024;21(4):117-124. https://doi.org/10.19163/1994-9480-2024-21-4-117-124

22. Фабрикант А.Д., Боташева Т.Л., Рымашевский А.Н., Петров Ю.А., Палиева Н.В., и др. Значимость половой принадлежности плода в структуре акушерской патологии у беременных с гестационным сахарным диабетом. Медицинский вестник Юга России. 2021;12(4):20-26. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2021-12-4-20-26

23. Lorente-Pozo S, Parra-Llorca A, Torres B, Torres-Cuevas I, Nuñez-Ramiro A, Cernada M, et al. Influence of Sex on Gestational Complications, Fetal-to-Neonatal Transition, and Postnatal Adaptation. Front Pediatr. 2018;6:63. https://doi.org/10.3389/fped.2018.00063

24. Безирова Л.Х., Малышкина А.И., Назарова А.О., Логинова В.С., Назаров С.Б. Биоэлектрические параметры сократительной деятельности матки в III триместре беременности. Вестник Ивановской медицинской академии. 2023;28(2):23-26. eLIBRARY ID: 54893279 EDN: LAMTYS

25. Орлов Р.С. Основы современной электрофизиологии миометрия. Акушерство и гинекология. 1969;(1):3–10.

26. Ковалев В.В., Цывьян П.Б., Миляева Н.М., Лукин О.Н., Проценко Ю.Л. Степень растяжения миометрия – важный регулятор сократительной активности матки // Акушерство и Гинекология. 2013;(2):62-67 eLIBRARY ID: 18897228 EDN: PXNSUP

27. Теодореску-Эксарку И., Думитру И. Физиология и патофизиология воспроизводства человека. Бухарест: Мед изд-во; 1998.

Об авторах

Т. Л. БоташеваРоссия

Боташева Татьяна Леонидовна, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник научного отдела клиники НИИАП научного управления, профессор кафедры акушерства и гинекологии №3

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

О. В. Келлер

Россия

Келлер Оксана Викторовна, заведующий гинекологическим отделением НИИ акушерства и педиатрии, ассистент кафедры акушерства и гинекологии №1

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

О. И. Дериглазова

Россия

Дериглазова Ольга Ивановна, врач-эндокринолог

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

А. Н. Рымашевский

Россия

Рымашевский Александр Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 1

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Е. Ю. Лебеденко

Россия

Лебеденко Елизавета Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №3

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Н. В. Ермолова

Россия

Ермолова Наталья Викторовна, д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

А. К. Григорян

Россия

Григорян Анаит Кромвеловна, заведующий неврологическим отделением

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

О. П. Заводнов

Россия

Заводнов Олег Павлович, к.б.н., научный сотрудник научного отдела клиники НИИАП научного управления

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Боташева Т.Л., Келлер О.В., Дериглазова О.И., Рымашевский А.Н., Лебеденко Е.Ю., Ермолова Н.В., Григорян А.К., Заводнов О.П. Особенности стереоизомерии сократительной активности матки у беременных с истмико-цервикальной недостаточностью и ее клиническое значение. Медицинский вестник Юга России. 2025;16(2):21-28. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-21-28

For citation:

Botasheva T.L., Keller O.V., Deriglazova O.I., Rymashevsky A.N., Lebedenko E.Yu., Ermolova N.V., Grigoryan A.K., Zavodnov O.P. Features of stereoisomerism of uterine contraction in pregnant women with isthmic-cervical insufficiency and its clinical significance. Medical Herald of the South of Russia. 2025;16(2):21-28. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-21-28