Перейти к:

Прошлое и настоящее хирургии портальной гипертензии (о ростовской школе хирургов)

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-128-135

Аннотация

Цель: анализ накопленного опыта ростовской хирургической школы по оказанию помощи пациентам с осложненной портальной гипертензией, обсуждение и представление взгляда авторов на изложенные факты. Материалы и методы: хирургическая клиника Ростовского государственного медицинского университета обладает опытом лечения более 500 пациентов с циррозом печени, начиная с 1993 года. Этапы освоения оперативных вмешательств начались с работ Н.А. Богораза, переехавшего из Варшавского университета в Ростов-на-Дону. До 2007 года было выполнено 79 операций проксимального спленоренального (спленотестикулярного) венозного шунтирования (I группа), с 2007 по 2024 год – 315 операций трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного шунтирования (II группа). Результаты: анализ интра- и послеоперационных осложнений установил, что внутрибрюшное кровотечение было зарегистрировано у 5,06% в I группе против 0,31% во II группе; варикозное пищеводно-желудочное кровотечение в первые 24 часа после операции у 2,53% против отсутствия такого осложнения во II группе; анемия после операции, требующая выполнение гемотрансфузии у 34,17% против 0%; развитие гепаторенального синдрома у 7,59%, приведшего к летальному исходу в I группе против 2,53% во II группе. Выводы: ростовская хирургическая школа, вошедшая в число пяти центров Российской Федерации, широко использующих в своем арсенале операцию TIPS/ТИПС, вносит определенный вклад в совершенствование методики. Но вопрос оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с циррозом печени остается пока открытым в своем познании и освоении.

Ключевые слова

Для цитирования:

Сапронова Н.Г., Хоронько Ю.В., Баландин А.Ф., Малицкий Н.А., Оганесян М.Г., Балясникова Д.А., Канцурова М.Р. Прошлое и настоящее хирургии портальной гипертензии (о ростовской школе хирургов). Медицинский вестник Юга России. 2025;16(2):128-135. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-128-135

For citation:

Sapronova N.G., Khoronko Yu.V., Balandin A.F., Malitsky N.A., Oganesian M.G., Balyasnikova D.A., Kantsurova M.R. Past and present of portal hypertension surgery (about the Rostov school of surgeons). Medical Herald of the South of Russia. 2025;16(2):128-135. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-128-135

Введение

Портальная гипертензия (ПГ) является синдромом, проявляющимся при различных заболеваниях печени и не только печени. Повышенное давление в воротной вене (ВВ) приводит к ряду таких проявлений, как расширение вен пищевода и желудка, асцит, гидроторакс и др. Рост портосистемного градиента (ПСГ) давления при осложненной ПГ, может стать причиной грозного и непредсказуемого осложнения — варикозного пищеводно-желудочного кровотечения. Летальность при первом его эпизоде достигает 30–50%, а частота рецидивов кровотечения в первые три года заболевания — 50–90% [1].

Главным предиктором развития кровотечения является рост ПСГ давления. Большинство медикаментозных и эндоскопических мероприятий, применяемых при лечении ПГ, не сдерживают нарастание ПСГ давления или снижают уровень этого показателя, но лишь в незначительной мере [2].

Хирургические вмешательства, применяемые при лечении варикозных пищеводно-желудочных кровотечений, можно разделить на две группы: разобщение портокавальных коллатералей (азигопортальное разобщение) и портосистемные шунтирующие вмешательства. Именно они способны существенно уменьшить ПСГ давления.

Цель исследования — анализ накопленного опыта ростовской хирургической школы по оказанию помощи пациентам с осложнённой портальной гипертензией, обсуждение и представление взгляда автора на изложенные факты.

В феврале 2024 года в Российской Федерации отметили 150-летие со дня рождения нашего земляка хирурга-новатора и оригинального экспериментатора проф. Николая Алексеевича Богораза. В научной периодике и на страницах интернета были публикации, посвящённые этой знаменательной дате, был снят документальный фильм о событиях его жизненного пути. Но существующая ростовская хирургическая школа, дорогу которой открыла работа Н.А. Богораза «О пересадке верхней брыжеечной вены в нижнюю полую вену при циррозе печени», опубликованная в 1913 г. в журнале «Русский врач» [3], начала свой путь в 1915 г., когда Николай Алексеевич, будучи заведующим кафедрой госпитальной хирургии, перебрался из Варшавского в Донской университет (ныне Ростовский государственный медицинский университет). Владение техникой наложения сосудистого шва позволило ему выполнять сложнейшие оперативные вмешательства не только при ПГ, но и при пересадках эндокринных органов (щитовидной железы, гипофиза). Провидческое выделение таких разделов хирургии, как реконструктивная и восстановительная, в настоящее время и определяет развитие хирургии портальной гипертензии.

А.Ю. Анисимов (2022) в монографии, посвящённой истории развития хирургии ПГ, описал это событие — формирование мезентерико-кавального анастомоза («операцию Богораза») у пациентки с асцитом цирротического генеза, выполненную в 1913 г. Сложности обеспечения оперативного пособия адекватным шовным материалом, несовершенство анестезиологической составляющей не позволили сделать её предпочтительным хирургическим вмешательством [4].

Ю.В. Хоронько и соавт. в 2014 г. опубликовали статью, посвящённую портосистемным шунтирующим операциям, где подробно описаны тенденции хирургии ПГ XIX, ХХ и начала ХХI вв. Возврат к операциям мезентерико-кавального и портосистемного шунтирования произошел в 70-е гг. прошлого столетия [5]. И это отразилось на работе хирургов ростовского медицинского университета. В этот период в 1973 г. на кафедру госпитальной хирургии, вначале в отделение торакальной, а затем в отделение сосудистой хирургии пришел молодой хирург, в последующем профессор, Иван Иванович Кательницкий. Будучи учеником профессора Петра Петровича Коваленко, возглавлявшего в то время кафедру, он сделал приоритетной помощь пациентам с ПГ.

Материалы и методы

С 1993 по 2024 гг. в хирургической клинике РостГМУ было пролечено более 500 пациентов с синдромом ПГ. Эти годы можно разделить на два периода: до и после 2007 г. До 2007 г. за 14 лет 77 пациентам с внутрипечёночной ПГ были выполнены операции проксимального спленоренального венозного шунтирования (СРВШ) после спленэктомии и 2-м — операции сплено-тестикулярного венозного шунтирования после спленэктомии, составившие I группу наблюдения. С 2007 г. в университетской клинике начался период интенсивного внедрения профессором Юрием Владиленовичем Хоронько эндоваскулярной операции трансъюгулярного внутрипечёночного портосистемного шунтирования (transjugular intrahepatic portosystemic shunt) — операции TIPS/ТИПС. За этот 17-летний период были выполнены 315 шунтирующие операции, составившие II группу наблюдения. Критериями включения в обе группы наблюдения были пациенты с проявлениями ПГ цирротического генеза в виде варикозного расширения вен пищевода и желудка, при угрозе геморрагии или состоявшемся кровотечении, а также асците, неосложнённом или рефрактерном к медикаментозным мероприятиям. В группы были включены пациенты с компенсированной, суб- и декомпенсированной печёночно-клеточной недостаточностью по Child-Turcotte-Pugh при сумме баллов ˂ 11. Критериями невключения были декомпенсация печёночно-клеточной недостаточности при сумме балов ≥ 11, пациенты высокого риска по шкале MELD ≥ 20 баллов, выраженный гепаторенальный синдром при креатинине > 133 мкмоль/л или клиренс суточного креатинина ˂ 40 мл/мин, натрий ˂ 130 ммоль/л), пациенты с энцефалопатией III-IV стадии.

В I группе возраст пациентов был от 8 до 67 лет, в среднем 41,50±15,13 лет, во II группе — от 14 до 83 лет, в среднем 51,04±12,52 лет (р > 0,05). В I группе было 36/79 (45,57%) мужчин и 43/79 (54,43%) женщин, во II группе — 161/315 (51,11%) мужчин и 154/315 (48,89%) женщин (р > 0,05).

В I группе печёночно-клеточная недостаточность по Child-Turcotte-Pugh класса А была установлена у 19/79 (24,05%) больных, класса В — у 48/79 (60,76%) пациентов, класса С — у 12/79 (15,19%) больных. Во II группе пациенты класса А отсутствовали 0/315 (0%), печёночно-клеточная недостаточность класса В была установлена у 191/315 (60,63%) больных, класса С — у 124/315 (39,37%) пациентов соответственно. В зависимости от тяжести состояния по школе MELD в I группу вошли 54/79 (68,35%) с количеством баллов менее 11, от 11 до 15 баллов было у 22/79 (27,85%), от 16 до 20 баллов — 3/79 (3,80%) больных. Во II группу вошли 151/315 (47,94%) пациентов с менее 11 баллов, от 11 до 15 баллов — 143/315 (45,39%), от 16 до 20 баллов — 21/315 (6,67%) соответственно. Более 20 баллов пациентов не было в обеих группах.

Операцию TIPS/ТИПС проводили в условиях рентген-хирургической операционной до 2017 года на ангиографическом комплексе С-дуга Siemens (Германия) Arcadis Avantic и после 2017 — на ангиографическом комплексе GeneralElectric

Процедура обработки полученных данных проводилась методами описательной статистики и с использованием пакета прикладных программ Statistica SPSS 26.0.

Результаты

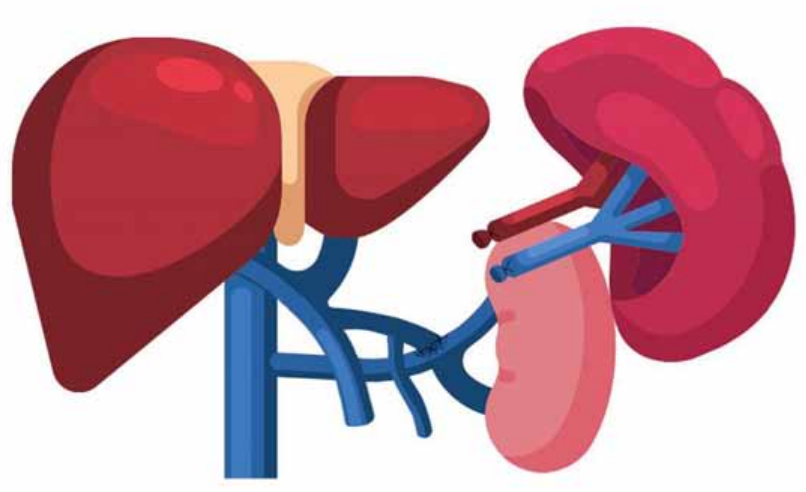

Сущность СРВШ после спленэктомии состоит в следующем: после выполнения лапаротомии и ревизии брюшной полости мобилизовали селезёнку, выделяли селезёночную вену и артерию в её воротах, артерию перевязывали и пересекали. Для формирования анастомоза между селезёночной и почечной венами необходима достаточная длина выделенного участка селезёночной вены. Поэтому пересекали селезёночную вену так, чтобы сохранить площадку деления вены в воротах селезёнки. Вскрыв забрюшинное пространство, визуализировали левую почечную вену, на которую накладывали зажим Сатинского, сохраняя кровоток, и формировали спленоренальный венозный анастомоз до 10 мм в диаметре по типу «конец в бок», используя «парашютную» технику наложения (рис.1).

Рисунок 1. Схематическое изображение спленоренального венозного шунтирования после спленэктомии (рисунок автора)

Figure 1. Schematic representation of splenorenal venous bypass surgery after splenectomy (author's drawing)

Зону анастомоза укрывали клетчаткой и брюшиной, восстанавливая её целостность1. Особенностью данной операции являются большой лапаротомный доступ и кровопотеря, обусловленная удалением селезёнки. Относительными противопоказаниями являются рефрактерный асцит и выраженная печёночная недостаточность.

Нами был проведён анализ осложнений и эффективности данного вида оперативного вмешательства. Если остановиться на ранних послеоперационных осложнениях, то внутрибрюшное кровотечение было установлено у 4/79 (5,06%) больных, скопление жидкости в плевральной полости и/или перикарде у 7/79 (8,86%), подкожная эвентерация у 1/79 (1,26%), варикозное пищеводно-желудочное кровотечение в первые 24 часа после операции у 2/79 (2,53%), анемия после операции, требующая выполнение гемотрансфузии у 27/79 (34,17%), развитие гепаторенального синдрома у 6/79 (7,59%) привело к летальному исходу у всех 6/79 (7,59%) больных I группы и было обусловлено высоким риском оперативного вмешательства, объемом операции и кровопотерей.

Так как основной диагноз пациентов с внутрипечёночной ПГ оставался прежним после проведённого оперативного вмешательства, то контроль проходимости портосистемных анастомозов и выявление их дисфункции являлись объективной оценкой эффективности предпринятых мер декомпрессии портальной системы. Частота эпизодов кровотечения у пациентов I группы за исключением умерших в срок от 31 дня до 36 месяцев после операции составила 14/73 (19,18%). Риск развития кровотечения возрастал со второго года после выполненной операции. Причиной тромбоза шунта могут быть технические погрешности его наложения, гиперкоагуляционный синдром, снижение давления в воротной вене и уменьшение скорости кровотока по шунту.

Летальность в раннем послеоперационном периоде пациентов I группы составила 6/79 (7,59%). Причиной летальных исходов был гепаторенальный синдром.

Благоприятный исход операции проксимального СРВШ демонстрируем на клиническом примере пациентки Л. 22 лет с циррозом печени вирусной этиологии, варикозным расширением вен пищевода и желудка III ст. (в анамнезе эпизод кровотечения), печёночно-клеточной недостаточностью класса А (4 балла по Child-Turcotte-Pugh) спустя 7 лет после операции (рис. 2). Анализ результатов и эффективности лечения установил отсутствие рецидивов кровотечения, редукцию варикозного расширения вен пищевода, полную резорбцию асцита, энцефалопатии.

Рисунок 2. Спиральная компьютерная томограмма пациентки Л., 29 л., через 7 лет после операции спленоренального венозного шунтирования. КТ признаки множественных сосудистых анастомозов вокруг головки поджелудочной железы с ветвями брыжеечной вены и левой почечной веной, расширение яичниковой вены

Figure 2. Spiral computed tomography of patient L., 29 years old, 7 years after splenorenal venous bypass surgery. CT scan shows signs of multiple vascular anastomoses around the head of the pancreas with branches of the mesenteric vein and the left renal vein, dilation of the ovarian vein

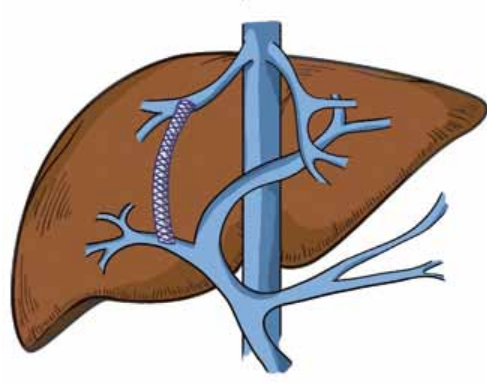

Сущность операции TIPS/ТИПС состоит в следующем: вначале пациентам выполняли мезентерико-портографию путём пункции лучевой артерии. Катетеризировали верхнюю брыжеечную артерию или (реже) чревный ствол. После введения контрастного препарата получали в венозной фазе изображение ВВ. Одновременно правым трансъюгулярным венозным доступом через верхнюю полую вену и предсердный синус катетер проводили в нижнюю полую вену до устья печёночных вен. Катетером 5F катетеризировали среднюю или правую печёночную вену. Стенку печёночной вены пунктировали в направлении правой ветви ВВ или её бифуркации, формируя в паренхиме канал, который дилятировали введением специального баллона. Для стентирования использовали самораскрывающийся гепатико-билиарный стент-графт с покрытием PTFE (Hanarostent) до 10 мм в диаметре начиная с 2016 г., до этого в клинике устанавливался билиарный частично непокрытый стент (Shim Hanarostent) (рис. 3). Для повышения эффективности операции TIPS/ТИПС шунтирующий этап дополняли эмболизацией левой, задней и (при необходимости) коротких желудочных вен спиралями Gianturco.

Рисунок 3. Схематическое изображение трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного шунтирования (рисунок автора)

Figure 3. Schematic representation of transjugular intrahepatic portosystemic shunt (author's drawing)

Особенностью операции является малая хирургическая агрессия и, как следствие, хорошая переносимость пациентами с циррозом печени. Данный факт особенно актуален при необходимости проведения вмешательства больным с печёночной недостаточностью, относящейся к классам В и С по критериям Child-Turcotte-Pugh [6].

Анализ ранних послеоперационных осложнений обращает наше внимание на отсутствие осложнений, связанных с лапаротомией, спленэктомией, нагноением послеоперационной раны. Также не наблюдалось пищеводно-желудочных кровотечений в первые 24 часа после операции. В единственном наблюдении 1/315 (0,31%) было внутрибрюшное кровотечение, обусловленное повреждением внепечёночной части воротной вены во время её пункции, закончившееся летальным исходом, несмотря на ушивание раненного сосуда и восполнение кровопотери. Это осложнение случилось в 2007 г. на начальном этапе освоения данного оперативного вмешательства. Из-за технических особенностей операции TIPS/ТИПС в период с 2007 по 2010 гг. у 8/315 (2,53%) пациентов наблюдалось интраоперационное осложнение в виде пункции желчных протоков, сопровождавшееся кратковременной гемобилией. В период с 2007 по 2011 гг. у 30/315 (9,52%) пациентов было зарегистрировано незначительное смещение стента в дистальном или проксимальном направлении на этапе эмболизации желудочных вен. Смещение в дистальном направлении было зарегистрировано у 9/30 (30%) и в проксимальном направлении у 21/30 (70%) пациентов соответственно. Летальность при операции TIPS/ТИПС составила 8/315 (2,53%), что соответствовало мировому опыту выполнения таких вмешательств (0,6-2,8% при суммарном опыте более 150 операций) [7].

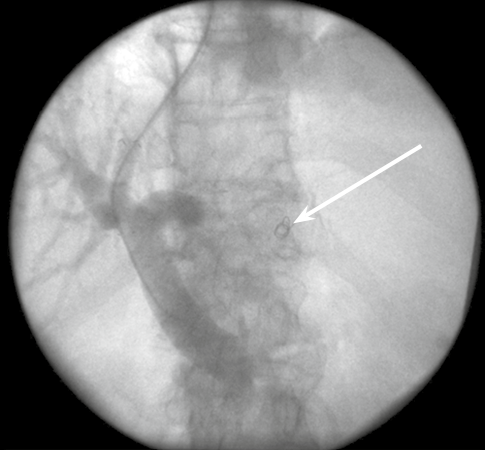

Благоприятный исход операции TIPS/ТИПС с эмболизацией желудочных вен демонстрируется на примере пациента К. 72 лет с циррозом печени вирусной этиологии, варикозным расширением вен пищевода и желудка III ст. (в анамнезе 2 эпизода кровотечения, острый инфаркт миокарда 12 лет назад), постгеморрагической анемией, асцитом, хронической печёночно-клеточной недостаточностью класса С (8 баллов по Child-Turcotte-Pugh), печёночной энцефалопатии I стадии (рис. 4). Спустя 5 лет после операции анализ результатов и эффективности лечения установил отсутствие рецидивов кровотечения, регрессирование варикозного расширения вен пищевода и асцита, отсутствие прогрессирования печёночной недостаточности. На 79-м году жизни пациент К. умер от двусторонней пневмонии, явившейся осложнением ОРВИ.

Рисунок 4. Ангиограмма больного К., 72 г. (контрольная портограмма после выполнения эмболизации спиралями Gianturco левой желудочной вены через сформированный внутрипеченочный канал). Стрелкой указана спираль Gianturco.

Figure 4. Angiogram of patient K., 72 L. (control portogram after Gianturco spiral embolization of the left gastric vein through the formed intrahepatic duct). The arrow indicates the Gianturco spiral

Клиническими критериями оценки результатов лечения больных в течение первого года после операции в обеих группах установили: «хороший» результат — отсутствие эпизодов варикозного кровотечения, уменьшение степени расширения вен пищевода и желудка, резорбция асцита, отсутствие послеоперационной (п/о) энцефалопатии; «удовлетворительный» результат» — отсутствие эпизодов варикозного кровотечения, степень расширения вен пищевода и желудка сохраняется без изменений, асцит корректируется медикаментозно, п/о энцефалопатия корректируется медикаментозно; «неудовлетворительный» результат» — рецидив варикозного кровотечения, летальный исход. Таким образом, «хорошие» результаты в I группе были получены у 18/73 (24,66%) против 102/307 (33,22%) во II группе, «удовлетворительные» — у 29/73 (39,73%) в I группе против 181/307 (58,96%) во II группе, «неудовлетворительный» — у 26/73 (35,61%) в I группе против 24/307 (7,82%) во II группе.

Сравнительная оценка возникших осложнений (варикозных кровотечений) в течение 36 месяцев по Каплан-Мейеру установила, что доля пациентов без кровотечений в I группе 79,27%, во II группе — 87,98% (р=0,1264). Доля выживших в течение 36 месяцев в I группе составила 78,48%, во II — 83,16% (р=0,5525).

Ростовская хирургическая школа, обладая весьма серьёзным опытом выполнения эндоваскулярных вмешательств при ПГ в Российской Федерации, вносит определённый вклад в совершенствование методики операции TIPS/ТИПС. Свидетельством этого являются 10 разработок сотрудников РостГМУ, оформленных Патентами РФ на изобретение. По актуальной теме хирургического лечения осложнений ПГ в РостГМУ защищены 1 докторская и 13 кандидатских диссертаций под руководством проф. И.И. Кательницкого, проф. Ю.В. Хоронько, проф. Н.Г. Сапроновой, проф. В.Л. Коробки.

У истоков операции TIPS/ТИПС в университетской клинике стояли рентгенэндоваскулярные хирурги Марк Иосифович Поляк и Евгений Валерьевич Косовцев. В настоящее время огромный опыт, золотые руки и пытливый ум к.м.н., доцента Е.В. Косовцева под руководством Ю.В. Хоронько определяют дальнейший вектор развития хирургии ПГ в Ростове-на-Дону. Проанализировав течение и исход 172 пациентов с внутрипечёночной ПГ Е.В. Косовцев обосновал необходимость хирургического блокирования путей притока к пищеводным и желудочным вариксам в дополнение к шунтирующему этапу операции TIPS/ТИПС, а также установил, что риск осложнения в виде смещения стента возрастает при выполнении стентирования внутрипеченочного канала первым этапом. Поэтому необходимо проведение этапа селективной эмболизации путей притока к пищеводным и желудочным вариксам до этапа стентирования внутрипечёночного портосистемного канала2. Выводы и практические рекомендации стали постулатом для специалистов, занимающихся хирургией ПГ.

Результаты ростовской школы хирургов были опубликованы в виде лекций по портальной гипертензии в сборниках «50 лекций по хирургии. Под редакцией В.С. Савельева» (2005) и «80 лекций по хирургии. Под общей редакцией В.С. Савельева» (2008) авторами И.И. Кательницким и Н.Г. Сапроновой [8]. Ю.В. Хоронько и соавт. опубликовали 3 монографии по проблемам современной хирургии, посвящённым операции TIPS/ТИПС и лечению варикозных пищеводно-желудочных кровотечений (2013) [9], энцефалопатии при ПГ и после портосистемных шунтирующих вмешательств (2020) [10], мультидисциплинарному подходу к хирургическому лечению цирроза печени (2021) [1], ставшими настольными книгами для учеников и молодых хирургов.

Еще недавно в монографии Ю.В. Хоронько (2013) отмечал, что тромбоз воротной вены (ТВВ) или её посттромботическая трансформация являются относительным противопоказанием к этому шунтирующему вмешательству [9], и тому были причины. Оппоненты операции расценивали тромб или кавернозную трансформацию, как непреодолимую преграду, не позволяющую полноценно шунтировать систему ВВ [11]. Но, несмотря на это, с 2017 по 2024 гг. в клинике РостГМУ было выполнено 26 успешных операций TIPS/ТИПС при осложненной ПГ у больных ЦП в условиях тромбоза в системе ВВ. Операцию выполняли по общепринятой методике, особенностью её было предоперационное проектирование траектории пункции в направлении ВВ, заранее рассчитанной при помощи трёхмерной реконструкции компьютерных изображений МСКТ с внутривенным контрастным усилением и механическое или медикаментозное разрушение тромба с одновременной аспирационной или ротационной тромбэкстракцией. Применимым в данной ситуации было оттеснение неокклюзирующего тромба к сосудистой стенке стентом. Полученные результаты достижения портальной декомпрессии определили, что в ситуации с ТВВ единственным спасительным выходом является операция TIPS/ТИПС, выполняемая в специализированном медицинском учреждении хирургом, обладающим большим опытом таких вмешательств.

Обсуждение

Мы не останавливались в своем тематическом обзоре на рутинных оперативных вмешательствах, которые выполняются повсеместно, спасая жизнь пациентам с осложнениями ПГ. Новым и признанным мировым сообществом является переосмысление показаний к операциям портосистемного шунтирования. Большинство медицинских стационаров Российской Федерации обладают возможностями и применяют наряду с консервативными методами лечения осложнений ПГ (кровотечение, асцит) и методы хирургического лечения (эндоскопические, операции азигопортального разобщения). Наиболее крупные центры имеют в своем арсенале рентенэндоваскулярные методы лечения пациентов с ПГ. Оснащение рентген-операционной и расходные материалы для выполнения TIPS/ТИПС являются высокотехнологичной и дорогостоящей составляющей. Проводимая в настоящее время модернизация системы здравоохранения, направленная на усовершенствование и доступность для населения высокотехнологичной медицинской помощи, позволит, не выезжая из региона, получить ее пациенту абсолютно бесплатно. Если еще 10 лет назад операция воспринималась, как «bridge-to-ransplantation» (мост к трансплантации), то сейчас она вышла на самостоятельный уровень и по эффективности снижения ПСГ давления занимает ведущее месте. Пока в Российской Федерации существует лишь несколько центров, где выполняют данное оперативное вмешательство (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сургут). Развитие хирургии ПГ в отдельно взятом регионе Юга России прошло поистине уникальный путь: от операции Богораза, выполняемой до сих пор в отдельных учреждениях, до операции TIPS/ТИПС. Этого не произошло бы, не будь команды единомышленников, знающих, что все попытки спасти жизнь пациентов с тяжелейшими осложнениями имеют перспективу. Целью нашего тематического обзора не было проведение подробного анализа осложнений обеих методик снижения ПСГ давления и сравнительного анализа продолжительности жизни пациентов. Хочется отметить, что проводя мониторинг пациентов I группы наблюдения, в настоящее время связь потеряна с 12/73 пациентов (16,43%), у 60/73 (82,19%) констатирован летальный исход в разные сроки после операции от 5 до 16 лет, единственная пациентка 1/73 (1,37%) выходит на связь уже на протяжении 19 лет после операции. Развитие научной платформы на Юге России, взаимная работа со специалистами Краснодарского Края, позволит вывести методику TIPS/ТИПС на уровень рутинной практики, выполняемой по экстренным показаниям.

Выводы

Несмотря на объёмный опыт ростовской школы хирургов, занимающихся лечением больных с осложнённой портальной гипертензией, несмотря на большое количество экспериментальных и клинических исследований, раздел хирургии, посвящённый лечению осложнений цирроза печени, остаётся пока открытым в своем познании и освоении. Наука движется вперед вместе с мировыми достижениями и открытиями, внимание к проблеме пациентов с циррозом печени достаточно велико. В 2010 г. В.Н. Шиповский писал о 200 операциях TIPS/ТИПС [7], выполненных в центрах Российской Федерации. На сегодняшний день только в клинике Ростовского государственного медицинского университета выполнены 315 операций. Эра эффективного лечения портальной гипертензии, начавшаяся в 70-х гг. прошлого столетия, претерпела много изменений в лучшую сторону благодаря развитию технологий и оснащения медицинских учреждения, но останавливаться на этом нельзя. Нас ждут новые трудности и преодоление их с научной и практической точки зрения, определяет наш дальнейший путь по извилистой исторической дороге хирургии портальной гипертензии.

1. Сапронова Н.Г. Обоснование выбора метода лечения больных с портальной гипертензией: дис. … докт. медиц. наук. Ростов-на-Дону, 2014. 260 с.

2. Косовцев Е.В. Оптимизация порто-системных шунтирующих пособий (операции трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного стент-шунтирования) у больных с осложненной портальной гипертензией цирротического генеза: дис. … канд. медиц. наук. Ростов-на-Дону, 2020. 194 с.

Список литературы

1. Дурлештер В.М., Корочанская Н.В., Габриэль С.А., Крушельницкий В.С., Хоронько Ю.В., и др. Хирургическое лечение цирроза печени: мультидисциплинарный подход: монография. М.: Практическая медицина, 2021.

2. Коробка Р.В., Готье С.В., Хоронько Ю.В., Пасечников В.Д., Сапронова Н.Г., и др. Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование или комбинация неселективных β-блокаторов с эндоскопическим лигированием варикозных вен пищевода в целях профилактики кровотечений у больных циррозом печени, ожидающих трансплантацию. Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2024;26(2):16-27. https://doi.org/10.15825/1995-1191-2024-2-16-27.

3. Богораз Н.А. О пересадке верхней брыжеечной вены в нижнюю полую вену при циррозе печени. Русск. врач. 1913;12(2):48-50.

4. Анисимов А.Ю. Ego videre a longe. Исторический очерк развития хирургии портальной гипертензии. М. – Казань: Медицина, 2022.

5. Хоронько Ю.В., Дмитриев А.В., Саркисов А.Э., Микрюков В.А. Порто-системные шунтирующие операции в хирургии портальной гипертензии: от фистулы Экка до процедуры TIPS/ТИПС (посвящается 100-летнему юбилею операции мезентерико-кавального шунтирования, предложенной проф. Н.А. Богоразом). Медицинский вестник Юга России. 2014;(1):28-34. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2014-1-28-34.

6. Хоронько Ю.В., Косовцев Е.В., Коробка Р.В., Саркисов А.Э., Хоронько Е.Ю., и др. Портосистемное шунтирование при варикозном пищеводно-желудочном кровотечении и риске раннего рецидива. Обоснование вынужденной целесообразности вмешательства: одноцентровое наблюдательное контролируемое исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2024;31(3):57-72. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-3-57-72.

7. Шиповский В.Н. Техника операции ТИПС. Практическое руководство. М.: Издатель И.В. Балабанов, 2010.

8. 80 лекций по хирургии. Под общей ред. В.С. Савельева. М.: Литтерра, 2008. Savelyev V.S., ed.

9. Хоронько Ю.В., Черкасов М.Ф., Поляк М.И., Баранов Ю.Е. TIPS/ТИПС (трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование) и лечение варикозных пищеводно-желудочных кровотечений. М.: ЗАО «ФармСинтез», 2013.

10. Хоронько Ю.В., Грошилин В.С., Сидоров Р.В., Кочубейник Н.В., Простов И.И., и др. Энцефалопатия при портальной гипертензии и после шунтирующих вмешательств: профилактика и лечение. Ростов-наДону: ООО «Синтез технологий», 2020.

11. Хоронько Ю.В., Сапронова Н.Г., Ветшев П.С., Коробка Р.В., Косовцев Е.В., и др. Портосистемное шунтирование (TIPS) при тромбозе воротной вены на фоне осложненной портальной гипертензии цирротического генеза. Анналы хирургической гепатологии. 2024;29(4):53–65. https://doi.org/10.16931/1995-5464.2024-4-53-65.

Об авторах

Н. Г. СапроноваРоссия

Сапронова Наталия Германовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №1

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Ю. В. Хоронько

Россия

Хоронько Юрий Владиленович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

А. Ф. Баландин

Россия

Баландин Артем Феликсович, студент 6 курса, Ростовский государственный медицинский университет

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Н. А. Малицкий

Россия

Малицкий Никита Александрович, студент 6 курса

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

М. Г. Оганесян

Россия

Оганесян Мариам Гамлетовна, студент 5 курса

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Д. А. Балясникова

Россия

Балясникова Дарья Александровна, студент 4 курса

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

М. Р. Канцурова

Россия

Канцурова Мария Руслановна, ассистент кафедры акушерства и гинекологии №1

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Сапронова Н.Г., Хоронько Ю.В., Баландин А.Ф., Малицкий Н.А., Оганесян М.Г., Балясникова Д.А., Канцурова М.Р. Прошлое и настоящее хирургии портальной гипертензии (о ростовской школе хирургов). Медицинский вестник Юга России. 2025;16(2):128-135. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-128-135

For citation:

Sapronova N.G., Khoronko Yu.V., Balandin A.F., Malitsky N.A., Oganesian M.G., Balyasnikova D.A., Kantsurova M.R. Past and present of portal hypertension surgery (about the Rostov school of surgeons). Medical Herald of the South of Russia. 2025;16(2):128-135. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-128-135

JATS XML