Перейти к:

Ангиотензиноген – маркер неразвивающейся беременности

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-37-42

Аннотация

Цель: изучение воздействия ангиотензиногена на эндометрий при неразвивающейся беременности. Материалы и методы: проспективное когортное исследование, в которое вошли 212 женщин, из которых 160 — с неразвивающимися, 52 — c прогрессирующими беременностями в сроке 6–12 недель. у всех респонденток, включённых в исследование, определялись средние концентрации ангиотензиногена в сыворотки крови. У пациенток с неразвивающейся беременностью также проводилось морфологическое исследование эндометрия. Результаты: у женщин с неразвивающейся беременностью наблюдалось существенно более низкое содержание ангиотензиногена по сравнению с пациентами c прогрессирующей беременностью. По результатам непараметрического анализа была выявлена прямая корреляционная зависимость между низким уровнем ангиотензиногена в сыворотке и тромбозом спиральных артерий у пациенток с неразвивающейся беременностью на сроке 11–12 недель (r=0,37, p<0,01). Заключение: снижение концентрации ангиотензиногена связано с нарушением процесса ангиогенеза в эндометрии, обусловленное формированием тромбов в просвете спиральных артерий у пациенток с неразвивающейся беременностью в 11–12 недель гестации.

Ключевые слова

Для цитирования:

Оразмурадов А.А., Сулейманова Ж.Ж., Кузьмина Е.А., Костин И.Н., Хаддад Х., Муковникова Е.В. Ангиотензиноген – маркер неразвивающейся беременности. Медицинский вестник Юга России. 2025;16(2):37-42. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-37-42

For citation:

Orazmuradov A.A., Suleymanova Zh.Zh., Kuzmina E.A., Kostin I.N., Haddad Kh., Mukovnikova E.V. Angiotensinogen – a marker of non-developing pregnancy. Medical Herald of the South of Russia. 2025;16(2):37-42. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-37-42

Введение

Росстат зафиксировал снижение суммарного коэффициента рождаемости в 2023 г. до 1,41, что говорит о тенденции к депопуляции. Для естественного прироста населения этот показатель должен составлять 2,11. Основными задачами в области улучшения демографической ситуации в стране являются снижение репродуктивных потерь, укрепление репродуктивного здоровья населения и выявление дополнительных резервов повышения рождаемости [1].

В большинстве случаев рутинные обследования неразвивающейся беременности (НБ) не позволяют выявить основную этиологию ранних репродуктивных потерь2. Причём, 15% всех клинически диагностированных беременностей заканчивается самопроизвольным прерыванием. Кроме того, НБ является причиной более чем 70% случаев самопроизвольных прерываний беременности до 12 недель3. Несмотря на столь высокие статистические данные, патогенез на сегодняшний день остается неизвестным4. Наиболее часто упоминаемыми причинами выкидыша являются структурные хромосомные аномалии плодного яйца, аномалии развития матки, гомоцистеинемия и антифосфолипидный синдром [2]. Тем не менее известно, что достаточный ангиогенез в ворсинах хориона играет значительную роль в поддержании беременности на ранних сроках [2]. Развитие фетоплацентарного комплекса в течение большей части первого триместра происходит в среде с низким содержанием кислорода, а плацентарное кровообращение постепенно налаживается после восьмой недели беременности и становится существенным только после 12 недель гестации [2].

Тонкая грань между коагуляцией и фибринолизом имеет решающее значение на ранних сроках беременности [3]. Ингибитор активатора плазминогена-1 и ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) участвуют в фибринолитическом процессе, и в нескольких исследованиях сообщалось о связи между полиморфизмами их генов и привычным невынашиванием беременности [3].

Некоторые данные свидетельствуют о том, что аномальные уровни AGT значительно увеличивают частоту репродуктивных потерь и осложнений беременности [2–4]. Ангиотензиноген (AGT), связываясь с рецептором AGT I типа, стимулирует факторы роста и внутриклеточные сигнальные пути, способствующие пролиферации, ангиогенезу, фиброзу и инвазии трофобласта [4]. Кроме того, AGT, действуя через рецептор Mas, индуцирует вазодилатацию, препятствую тромбообразованию в спиральных артериях (СА) [3][4].

Таким образом, прогнозирование НБ путём обнаружения AGT в сыворотке крови может стать новым способом ранней диагностики данного заболевания [5][6].

Цель исследования — определить воздействия ангиотензиногена на эндометрий при неразвивающейся беременности.

Материалы и методы

Было проведено проспективное когортное исследование, в рамках которого участвовали 160 женщин с НБ и 52 с прогрессирующими в сроке до 12 недель. Все респондентки с НБ были разделены на три группы в зависимости от срока гестации: I группа — 6–8 недель (n=54), II группа — 9–10 недель (n=54), III группа — 11–12 недель (n=52). Женщины с прогрессирующими беременностями до 12 недель составили контрольную группу (n=52). У всех участниц исследования были измерены средние сывороточные концентрации AGT. У респонденток с НБ также проводилось морфологическое исследование эндометрия. C использованием методов статистического анализа была оценена корреляция между концентрацией AGT и структурными изменениями эндометрия у пациенток с НБ.

Исследование проводилось на клинической базе кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии медицинского института РУДН в период с апреля по декабрь 2023 г.: гинекологическом отделении ГКБ им. В.М. Буянова (гл. врач. — к.м.н. Саликов А.В., зав. отделением — к.м.н. Демина О.А.).

Для выбора пациенток, отвечающих критериям отбора, использовались следующие критерии: самопроизвольно наступившая беременность, диагностированная у основных трёх групп с использованием двух последовательных ультразвуковых исследований, как неразвивающаяся маточная беременность, и прогрессирующая маточная для контрольной группы.

Для исключения пациенток, не отвечающих критериям отбора, использовались следующие критерии: многоплодная беременность, cрок гестации более 12 недель, а также беременность, наступившая в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий.

На сроке гестации 6–12 недель проводилось ультразвуковое исследование с использованием аппарата Alpinion E-cube 15 (ALPINION Company, Южная Корея) с монокристаллическим датчиком. По УЗИ были оценены диаметр плодного яйца, форма и размер желточного мешка, а также наличие сердцебиения эмбриона и его ЧCC. Срок беременности рассчитывался по копчико-теменному размеру эмбриона.

C целью определения средних значений концентраций AGT использовались методы масс-спектрометрии и хроматографии.

Полученные хирургическим путём образцы эндометрия фиксировались в 10% растворе формалина в течение 24 часов. С целью фиксации препаратов использовался изопропиловый спирт, после чего были выполнены гистологических срезы толщиной 4–6 мм. В последующем биоптаты окрашивались гематоксилином-эозином.

Исследование проведено в соответствии с этическими принципами, изложенными в Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (1964 г., изд. 2013 г.) и одобрено Этическим комитетом РУДН. От каждой участницы было получено письменное информированное согласие.

Статистическая значимость проверялась с использованием программы IBM SPSS Statistiсs 26 for Windows (IBM Corporation, Somers, NY, USA). Для оценки нормальности распределения изучаемых показателей применялся критерий Шапиро-Уилка. Для качественных признаков приведены абсолютные и относительные частоты, а для количественных при наличии нормального распределения указаны среднее значение (M) и стандартная ошибка среднего (STD). При распределении, отличном от нормального, приведены медиана (Ме) и межквартильный размах (Q1-Q3). С целью определения статистической значимости различий между бинарными признаками использовался точный критерий Фишера, для количественных признаков — критерий Манна-Уитни (уровень значимости p <0,05).

Корреляционный анализ был выполнен c использованием непараметрического метода Спирмена (R). Была оценена связь, которая рассматривается как сильная при абсолютном значении коэффициента корреляции r ≥ 0,7, средняя — при значении r от 0,3 до 0,69 и слабая — при r <0,3. Критерий достоверности был выбран на уровне p <0,05.

Результаты

В группах женщин с НБ была изучена частота использования двух методов прерывания беременности: вакуум-аспирации плодного яйца под контролем УЗИ и последовательный приём 200 мг мифепристона, а через 24 часа — 800 мкг мизопростола (табл. 1).

Таблица / Table 1

Частота использования методов прерывания неразвивающейся беременности

Frequency of use of methods for terminating a non-developing pregnancy

|

Группа, нед. Group, weeks |

Медикаментозный Medicamental |

Хирургический Surgical |

||

|

Абс. Abs. |

% |

Абс. Abs. |

% |

|

|

6–8 (n = 54) |

35 |

64,8 |

19 |

35,2 |

|

9–10 (n = 54) |

35 |

64,8 |

19 |

35,2 |

|

11–12 (n = 52) |

31 |

59,6 |

21 |

40,4 |

|

Всего Total (n = 160) |

103 |

64,4 |

57 |

35,6 |

В таблице 1 продемонстрировано, что в когорте пациенток с НБ преобладал медикаментозный способ прерывания беременности, составив 64,4%.

C целью определения концентрации AGT в плазме крови у женщин исследуемых групп проведен метаболомный анализ. Были выявлены статистически значимые различия в концентрации AGT между пациентками с НБ по сравнению с контрольной группой (табл. 2).

Таблица / Table 2

Средние значения концентраций AGT в плазме крови, нг/мл

Average values of AGT concentrations in blood plasma, ng/ml

|

Группа, нед. Group, weeks |

M |

Std |

95% ДИ/CI

|

|

6-8 (n = 54) |

0,067* |

0,067 |

0,086 |

|

9-10 (n = 54) |

0,055* |

0,044 |

0,068 |

|

11-12 (n = 52) |

0,051* |

0,036 |

0,064 |

|

Всего Total (n=160) |

0,057* |

0,047 |

0,061 |

|

Контроль Control (n = 47) |

0,405 |

0,094 |

0,429 |

Примечание: * — различия показателей статистически значимы (p <0,05).

Note: * — differences in indicators are statistically significant (p <0.05).

Как видно из представленных данных, наблюдалась статистически значимая более низкая средняя сывороточная концентрация AGT у респонденток с НБ по сравнению с женщинами с прогрессирующей беременностью (0,057±0,047 нг/мл у НБ относительно контрольной группы 0,405±0,094 нг/мл, р <0,05).

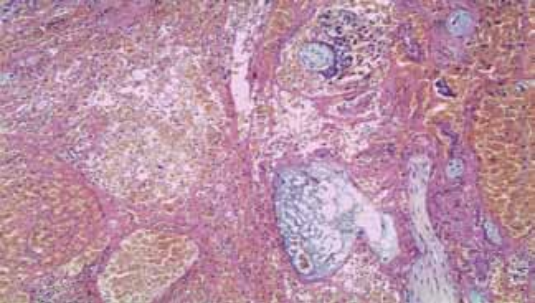

В ходе морфологического исследования было установлено, что структура эндометрия у пациенток, страдающих НБ, была представлена двумя гистологическими типами. Для первой морфологической «картины» были выделены следующие особенности: наличие лейкоцитарной инфильтрации стромы, фибриноидного некроза и тромбоза СА (рис. 1). Для второго типа было выявлено отсутствие тромбов в просвете СА, однако обнаруживался фиброз стромы, гиалиноз стенок сосудов и отечно-дистрофические изменения (рис. 2).

Таким образом, основным фактором, различающий две гистологические «картины», стало наличие или отсутствие тромбоза СА.

Рисунок 1. Срез эндометрия: лейкоцитарная инфильтрация стромы, фибриноидный некроз, тромбоз спиральных артерий. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 250×.

Figure 1. Endometrial section: leukocyte infiltration of the stroma, fibrinoid necrosis, thrombosis of the spiral arteries. Hematoxylin-eosin staining, magnification 250×.

Рисунок 2. Фрагмент эндометрия с фиброзом стромы, гиалинозом стенок спиральных артерий и отечно-дистрофическими изменениями. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 250×.

Figure 2. A fragment of the endometrium with stromal fibrosis, hyalinosis of the walls of the spiral arteries and edematous-dystrophic changes. Hematoxylin-eosin staining, magnification 250×.

Нами было исследовано процентное соотношение наличия тромбоза СА у пациенток с НБ (табл. 3).

Таблица / Table 3

Тромбоз спиральных артерий у пациенток с неразвивающейся беременностью

Thrombosis of the spiral arteries in patients with non-developing pregnancy

|

Группа НБ, нед. Group missed abortion, weeks |

Наличие тромбоза (М1) The presence of thrombosis (М1) |

Отсутствие тромбоза (М2) Absence of thrombosis (M2) |

||

|

Абс. / Abs. |

% |

Абс. / Abs. |

% |

|

|

6–8 (n = 54) |

28 |

51,9 |

26 |

48,1 |

|

9–10 (n = 54) |

30 |

55,6 |

24 |

44,4 |

|

11–12 (n = 52) |

35 |

67,3* |

17 |

32,7* |

|

Всего Total (n=160) |

93 |

58,1 |

67 |

41,9 |

Примечание: * — различия показателей статистически значимы (p <0,05).

Note: * — differences in indicators are statistically significant (p <0.05).

Как видно из представленных данных, частота развития тромбоза СА среди женщин с НБ была вдвое выше в сроке беременности 11–12 недель (р=0,01).

Для оценки связи между наличием тромбоза СА и уровнем AGT у пациенток с НБ был проведён корреляционный анализ с помощью непараметрического метода Спирмена (табл. 4).

Таблица / Table 4

Непараметрическая корреляция Спирмена между тромбозом спиральных артерий и средней сывороточной концентрацией ангиотензиногена

Spearman's nonparametric correlation between spiral artery thrombosis and average serum angiotensinogen concentration

|

Группа НБ, нед. Group missed abortion, weeks |

R |

t (N-2) |

p-value |

|

6–8 |

0,14 |

1,1 |

0,3 |

|

9–10 |

0,18 |

1,42 |

0,15 |

|

11–12 |

0,37 |

3,05 |

< 0,01 |

Примечание: R — коэффициент корреляции Спирмена, t (N-2) — критерий Стьюдента, p-value — уровень значимости.

Note: R — Spearman's correlation coefficient, t (N-2) — Student's criterion, p–value — significance level.

Анализ данных таблицы 4 показал прямую корреляционную связь между концентрацией AGT в сыворотке крови и наличием тромбов в просвете СА у пациенток с НБ и сроком гестации 11–12 недель (R= 0,37, p <0,01).

Обсуждение

Несмотря на то, что за последнее время количество исследований, направленных на поиск маркеров НБ, значительно увеличилось, вопрос прогнозирования репродуктивных потерь на ранних сроках остается открытым. На сегодняшний день выделены некоторые серологические, воспалительные, иммунологический маркеры, а также маркеры окислительного стресса, которые обладают некоторой прогностической информативностью [7-10].

Роль AGT в развитии НБ на ранних сроках беременности требует дальнейшего изучения. Heidari M.M. et al. (2019) продемонстрировали контрверсионные данные относительно полученных нами [11]. Авторы показали, что полиморфизм гена AGT является генетической детерминантой риска развития идиопатической НБ. Однако увеличение концентрации в сыворотке крови AGT прямо пропорционально коррелировало с риском развития НБ [11].

В нашем исследовании снижение уровня AGT было ассоциировано с повышением риска НБ, что полностью соотносится с результатами, полученными Xiong Y-M. et al. (2021) [10]. Авторы изучали корреляцию между привычным невынашиванием беременности и распространённостью полиморфизма в гене AGT. Патогенез заключается в тромбозе СА, приводящего к гипоксии и препятствующего адекватной инвазии трофобласта [10].

Заключение

Результаты данного исследования позволяют предположить, что между уменьшением уровня ангиотензиногена в сыворотке крови и риском развития неразвивающейся беременности существует прямая взаимосвязь. Снижение концентрации ангиотензиногена связано с нарушением процесса ангиогенеза в эндометрии, обусловленное формированием тромбов в просвете спиральных артерий у пациенток с неразвивающейся беременностью в 11–12 недель гестации.

1. Здравоохранение в России. 2023: Стат.сб./Росстат. - М., З-46 2023. – 179 с. Healthcare in Russia. 2023: Stat.sat./Rosstat. - M., Z-46 2023. – 179 p.

2. Неразвивающаяся беременность. 3-е изд., перераб, и доп. / под ред. В.Е. Радзинского. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 178 с. Non-developing pregnancy. 3rd ed., revised and additional. In: V.E. Radzinsky. Moscow: GEOTAR-Media, 2019: 178 р. (in Russian).

3. Неразвивающаяся беременность в анамнезе: реабилитация и подготовка к следующей гестации. Методические рекомендации Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) / [Коллектив авторов]. — М.: Редакция журнала StatusPraesens, 2021. — 68 с. A history of undeveloped pregnancy: rehabilitation and preparation for the next gestation. Methodical recommendations of MARS (Interdisciplinary Association of Specialists in Reproductive Medicine). Version 2.0. In: V.E. Radzinsky, et al. (author-compiler). Mosсow: Redaktsiya zhurnala StatusPraesens, 2021: 68 р. (in Russian).

4. Беременность ранних сроков. От прегравидарной подготовки к здоровой̆ гестации / Под ред. В.Е. Радзинского, А.А. Оразмурадова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Редакция журнала StatusPraesens, 2020. — 798 с. Early pregnancy. From pregravidar preparation to healthy gestation / Edited by V.E. Radzinsky, A.A. Orazmuradova. — 3rd ed., ispr. and additional. — M.: Editorial office of the journal StatusPraesens, 2020. — 798 p. (in Russian).

Список литературы

1. Алешкина О.С., Коновалов О.Е. Мнение акушеровгинекологов о проблемах реабилитации женщин с ранними репродуктивными потерями. Российский медикобиологический вестник им. академика И.П. Павлова. 2024;32(1):17-24. https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ566777

2. Biyik I, Albayrak M, Keskin F. Platelet to Lymphocyte Ratio and Neutrophil to Lymphocyte Ratio in Missed Abortion. Rev Bras Ginecol Obstet. 2020;42(5):235-239. https://doi.org/10.1055/s-0040-1709693

3. Tamanna S, Morosin SK, Delforce SJ, van Helden DF, Lumbers ER, Pringle KG. Renin-angiotensin system (RAS) enzymes and placental trophoblast syncytialisation. Mol Cell Endocrinol. 2022;547:111609. https://doi.org/10.1016/j.mce.2022.111609

4. Hashem A, Sarsam SD. The Impact of Incidental Ultrasound Finding of Subchorionic and Retroplacental Hematoma in Early Pregnancy. J Obstet Gynaecol India. 2019;69(1):43-49. https://doi.org/10.1007/s13224-017-1072-6

5. Хаддад Х., Оразмурадов А.А., Сулейманова Ж.Ж., Демина О.А., Морозов С.Г., Крылова Ю.В. Патогенетические аспекты неразвивающейся беременности. Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2023;11(Спецвыпуск):139-143. https://doi.org/10.33029/2303-9698-2023-11-suppl-139-143

6. Утробин М.В., Юрьев С.Ю. Иммунологические и генетические изменения как предикторы потери беременности при формировании ретрохориальной гематомы в первом триместре. Acta Biomedica Scientifica. 2018;3(5):9-15. https://doi.org/10.29413/ABS.2018-3.5.1

7. Lima J, Cambridge G, Vilas-Boas A, Martins C, Borrego LM, Leandro M. Serum markers of B-cell activation in pregnancy during late gestation, delivery, and the postpartum period. Am J Reprod Immunol. 2019;81(3):e13090. https://doi.org/10.1111/aji.13090

8. Wolska A, Dunbar RL, Freeman LA, Ueda M, Amar MJ, et al. Apolipoprotein C-II: New findings related to genetics, biochemistry, and role in triglyceride metabolism. Atherosclerosis. 2017;267:49-60. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2017.10.025

9. Петров Ю.А., Блесманович А.Е., Алехина А.Г. Гипофункция щитовидной железы и беременность. Современные проблемы науки и образования. 2018;(5):4. eLIBRARY ID: 36367792 EDN: YMRKBV

10. Xiong YM, Pan HT, Ding HG, He Y, Zhang J, et al. Proteomic and functional analysis of proteins related to embryonic development of decidua in patients with recurrent pregnancy loss†. Biol Reprod. 2021;105(5):1246-1256. https://doi.org/10.1093/biolre/ioab140

11. Heidari MM, Sheikholeslami M, Yavari M, Khatami M, Seyedhassani SM. The association of renin-angiotensinogen system genes polymorphisms and idiopathic recurrent pregnancy loss. Hum Fertil (Camb). 2019;22(3):164-170. https://doi.org/10.1080/14647273.2017.1388545

Об авторах

А. А. ОразмурадовРоссия

Оразмурадов Агамурад Акмамедович, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института

Москва

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Ж. Ж. Сулейманова

Россия

Сулейманова Жасмина Жигерхановна, аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института

Москва

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Е. А. Кузьмина

Россия

Кузьмина Екатерина Александровна, аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института

Москва

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

И. Н. Костин

Россия

Костин Игорь Николаевич, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института

Москва

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Х. Хаддад

Россия

Хаддад Халид, к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института

Москва

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Е. В. Муковникова

Россия

Муковникова Екатерина Васильевна, аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института

Москва

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Оразмурадов А.А., Сулейманова Ж.Ж., Кузьмина Е.А., Костин И.Н., Хаддад Х., Муковникова Е.В. Ангиотензиноген – маркер неразвивающейся беременности. Медицинский вестник Юга России. 2025;16(2):37-42. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-37-42

For citation:

Orazmuradov A.A., Suleymanova Zh.Zh., Kuzmina E.A., Kostin I.N., Haddad Kh., Mukovnikova E.V. Angiotensinogen – a marker of non-developing pregnancy. Medical Herald of the South of Russia. 2025;16(2):37-42. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-37-42