Перейти к:

Результаты персонифицированного подхода к хирургической коррекции портальной гипертензии у пациентов с циррозом печени

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-2-54-60

Аннотация

Цель: улучшить результаты лечения больных с осложнённой внутрипеченочной портальной гипертензией путём разработки оптимальной тактики хирургического лечения и выбора медикаментозной коррекции, направленной на профилактику тромботических венозных осложнений.

Материалы и методы: обследованы и пролечены 82 пациента с клинически значимой портальной гипертензией цирротического генеза. I группу составили 24 пациента, которым была выполнена операция трансъюгулярного внутрип

10.21886/2219-8075-2024-15-2-ечёночного портосистемного стент-шунтирования, во II группу вошли 58 пациентов, которым опер ация была дополнена селективной эмболизацией желудочных вен.

Методы исследования: клинико-лабораторное обследование, тест «Тромбодинамика» с использованием «прогностического калькулятора» (патент РФ), хирургический, статистический.

Результаты: было установлено наличие у 26,8% больных риска развития венозных тромботических осложнений (в I группе — 4/24 (16,6%), во II группе — 18/58 (31,0%)). Проведённая в послеоперационном периоде персонифицированная медикаментозная коррекция привела к отсутствию риска у 2/22 (9,1%) пациентов в I группе и у 8/53 (15,1%) во II группе. Число летальных исходов в I группе составило 2/24 (8,33 %) и во II группе 5/58 (8,62%). Тромбоз шунта был установлен у 3/22 (13,63%) пациентов I группы и у 1/53 (1,88%) пациентов II группы в сроки от 24 до 32 месяцев после операции. Варикозное пищеводно-желудочное кровотечение возникло у 2/22 (9,00%) пациентов с тромбозом шунта I группы и у 1/53 (1,88%) пациента II группы, которым было выполнено эндоскопическое лигирование вариксов пищевода.

Заключение: способ прогнозирования риска развития тромботических осложнений у пациентов с циррозом печени — удобный инструмент риск-стратификации больных. Индивидуальный подход обеспечивает проведение мониторинга пациента не только до, но и после операции. Схемы медикаментозной коррекции при установке высокого, умеренного и низкого риска развития осложнений позволили их предупредить. Операция TIPS в моноварианте и в сочетании с селективной эмболизацией вен желудка позволяет добиться сопоставимых результатов в группах наблюдения на фоне корректирующей терапии.

Ключевые слова

Для цитирования:

Сапронова Н.Г., Канцуров Р.Н., Стагниев Д.В., Фролова А.А. Результаты персонифицированного подхода к хирургической коррекции портальной гипертензии у пациентов с циррозом печени. Медицинский вестник Юга России. 2024;15(2):54-60. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-2-54-60

For citation:

Sapronova N.G., Kantsurov R.N., Stagniev D.V., Frolova A.A. Results of a personalized approach to surgical correction of portal hypertension in patients with liver cirrhosis. Medical Herald of the South of Russia. 2024;15(2):54-60. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-2-54-60

Введение

По данным ВОЗ, внутрипечёночная портальная гипертензия (ПГ) (согласно консенсусу Baveno VII (2021 г.) — «Сlinically significant portal hypertension» (CSPH) (клинически значимая ПГ)) является причиной смерти почти миллиона человек в год [1]. В экономически развитых странах, несмотря на прогресс в подходах к диагностике и лечению, цирроз печени (ЦП) входит в число шести основных причин смерти пациентов трудоспособного возраста от 35 до 60 лет [2][3].

Одним из жизнеугрожающих и самым частым осложнением ЦП является варикозное пищеводно-желудочное кровотечение. Смертность от первого эпизода составляет 10–20 %, а при декомпенсации печени — 76–80 % [4].

Современное состояние хирургии, осложнённой ПГ, вызванной ЦП, характеризуется более широким, чем ранее, внедрением в клиническую практику мини-инвазивных эндоваскулярных вмешательств, обеспечивающих снижение портосистемного градиента давления с целью остановки и профилактики варикозных пищеводно-желудочных кровотечений, рефрактерного асцита и развития гепаторенального синдрома [5]. В последние годы в России неуклонно расширяются показания к трансъюгулярному внутрипеченочному портосистемному шунтированию (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt, TIPS) [6].

Хирургическая клиника Ростовского государственного медицинского университета располагает большим опытом выполнения такого вида вмешательств на протяжении 15 лет.

Цель исследования — улучшение результатов лечения больных с осложнённой внутрипеченочной портальной гипертензией путем разработки оптимальной тактики хирургического лечения и выбора медикаментозной коррекции, направленной на профилактику тромботических венозных осложнений.

Материалы и методы

В группы исследования вошли 82 пациента с ЦП, осложненным ПГ, пролеченные в период с 2016 по 2021г. в хирургической клинике Ростовского государственного медицинского университета. Пациенты были разделены на две группы: пациентам I группы было выполнено оперативное вмешательство TIPS (n=24), пациентам II группы был выполнен TIPS с селективной эмболизацией желудочных вен (n=58). Анализ данных проводили при помощи программы Statistica SPSS 26.0 (IBM Statistic, США) с применением методов описательной и вариационной статистики. Математические расчёты по полученным в ходе исследований параметрам производили с помощью стандартных функций, модулей и формульных построителей. В I группе было 11/24 женщин (45,8 %) и 13/24 мужчин (54,2 %), во II группе — 29/58 женщин (50 %) и 29/58 мужчин (50 %), р=0,731. Средний возраст в I группе составил M±SD: 52±9 [ 95 % ДИ: 48-56], во II группе — M±SD: 54±11 [ 95 % ДИ: 52-57], р=0,305. Медиана длительность заболевания (ЦП) в I группе составила Ме: 4 была [ Q1-Q₃: 3-5], во II группе — Ме: 5 [ Q1-Q₃: 2-10], p<0,05. По классам печёночно-клеточной недостаточности по Child-Turcotte-Pugh пациенты были распределены следующим образом: в I группе класс А — 14/24 (58,3%), класс В — 7/24 (29,2%), класс С — 3/24 (12,5%), во II группе класс А — 35/58 (60,3%), класс В — 20/58 (34,5%), класс С — 3/58 (5,2%). По степени расширения вен пищевода и желудка (ВРВП) по Paquet 1 степень расширения не была установлена в группах наблюдения. В I группе 2 степень ВРВП присутствовала у 3/24 (12,5%), 3 степень — у 21/24 (87,5%), 4 степень отсутствовала. Во II группе 2 степень ВРВП была у 8/58 (13,8%), 3 степень — у 44/58 (75,9%), 4 степень — у 6/58 (10,3%). Эти данные характеризуют выраженность проявлений ПГ у пациентов в группах, определяющие возможность наиболее грозного осложнения в виде пищеводно-желудочного кровотечения.

В анамнезе эпизоды пищеводно-желудочное кровотечения присутствовали в среднем в I группе Ме: 1 [ Q1-Q₃: 0-1], во II группе — Ме: 1 [ Q1-Q₃: 1-2], p=0,009, что определяло выбор хирургического вмешательства в объёме TIPS или TIPS c селективной эмболизацией желудочных вен. Для оценки результатов выполненных оперативных вмешательств и медикаментозного лечения у пациентов в I и II группах были прослежены летальный исход, а также случаи осложнений после операции портосистемного шунтирования (тромбоз шунта, эпизоды варикозного пищеводно-желудочного кровотечения). Сроки событий рассчитывались в месяцах. Срок наблюдения составил от 1 до 71 месяца.

Результаты

Распределение пациентов по классам печёночно-клеточной недостаточности по Child-Turcotte-Pugh перед операцией было обусловлено определенной предоперационной подготовкой, включающей приём неселективных β-адреноблокаторов (пропранолола), урсодезоксихолевой кислоты, введение октреотида 100–200 мкг/сутки, введения глюкозо-солевых растворов с коррекцией диуреза. Неизбежное после шунтирующей операции прогрессирование печеночной энцефалопатии профилактировали приемом лактулозы 30–60 мл/сутки per os, рифаксимина 800–1200 мг/сутки per os, L-орнитин-L-аспартата 10–15 г per os ежедневно. Стандартная профилактика тромбоэмболических осложнений во время выполнения оперативного вмешательства всем пациентам включала в себя введение внутривенно 5000 Ед гепарина.

В соответствии с поставленной целью профилактики тромботических венозных осложнений пациентам была назначена корректирующая терапия, включающая антикоагулянты и антиагреганты по определенной схеме. Выбор сочетания этих препаратов был обусловлен особенностями коагуляционных и клеточных механизмов нарушения гемостаза у пациентов с ЦП и видом оперативного вмешательства (TIPS или TIPS с эмболизацией желудочных вен), когда возникает агрегация тромбоцитов в просвете установленного стента и формируются микротромбы в органах – мишенях.

Способ прогнозирования риска развития тромботических осложнений в послеоперационном периоде у больных ЦП после выполнения TIPS, оформленный патентом РФ на изобретение № №2717210, основан на применении дискриминантного метода статистического анализа, где в качестве независимых предикторов была использована совокупность лабораторных показателей системы гемостаза (два из теста «Тромбодинамика» — размер сгустка через 30 минут и наличие спонтанных сгустков, два из коагулограммы — MHO и протромбиновое время) (табл. 1).

Таблица / Table 1

Анализ показателей предикторов в группах наблюдения

Analysis of predictor indicators in observation groups

Показатели Indicators | Категории Categories | M ± SD / Me | 95% ДИ / Q₁ – Q₃ | n | p |

Размер сгустка через 30 мин. Clot size after 30 min (Сs) (мкм / mkm) | I группа / group | 1083 ± 123 | 1031 – 1135 | 24 | 0,032 |

II группа / group | 1166 ± 119 | 1134 – 1197 | 58 | ||

МНО INR | I группа / group | 1,29 | 1,20 – 1,46 | 24 | 0,666 |

II группа / group | 1,31 | 1,21 – 1,46 | 58 | ||

ПТВ PTT (сек. / sec) | I группа / group | 17 | 15 – 19 | 24 | 0,448 |

II группа / group | 17 | 15 – 19 | 58 |

Наличие спонтанных сгустков, по данным «Тромбодинамики», в I группе было установлено у 5/24 (20,8%) пациентов и у 12/58 (20,7%) из II группы.

Был определён «вес классификации» (принадлежности) пациента к группе без прогнозируемого образования тромба в шунте (Y1) и принадлежности пациента к группе с прогнозированным образованием тромба в шунте (Y2), который рассчитывался на «прогностическом калькуляторе». При значении «весов классификации» Y1>Y2 прогнозировалось отсутствие вероятности тромбоза шунта у пациента (вероятность — менее 50%), при Y1<Y2 прогнозировалась высокая вероятность (более 50%) послеоперационного венозного тромбоза.

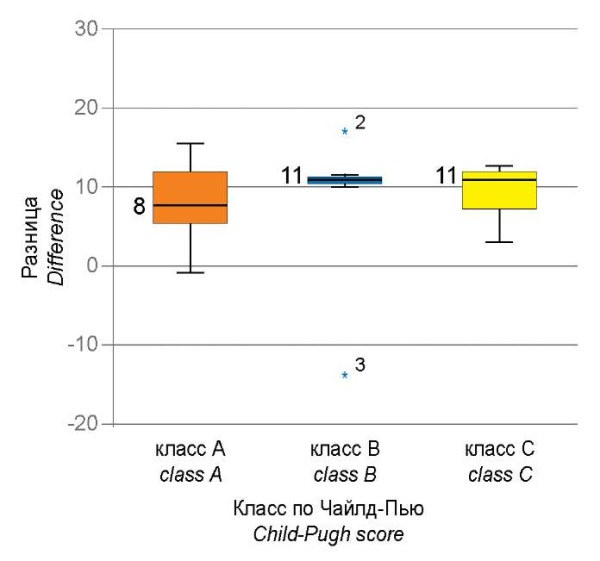

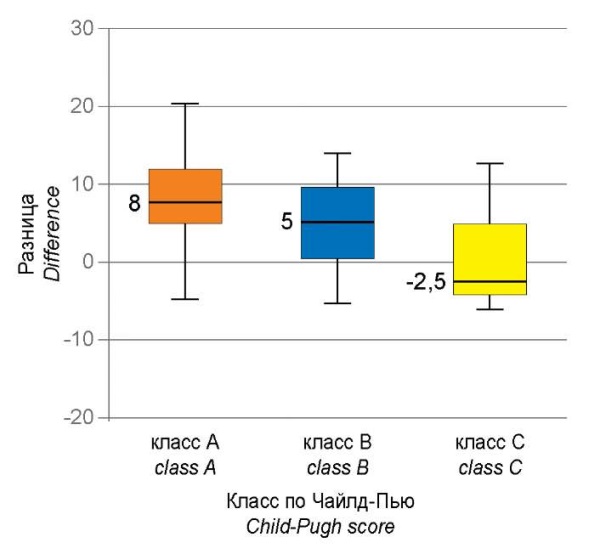

Из 82 пациентов обеих групп 11/82 (13,4%) на «прогностическом калькуляторе» определили отрицательные значения показателя «Разница весов классификации», оценённой нами как высокий риск развития тромботических осложнений, еще у 11/82 (13,4%) пациентов были выявлены положительные показатели риска возникновения этих осложнений, так как положительные значения разницы не превышали значения «+4». Таким образом, у 22/82 (26,8%) обследованных больных с ЦП был выявлен риск развития венозных тромботических осложнений. Оценив значение показателя «Разница весов классификации», мы установили, что у 5/82 (6,1%) больных этот риск был высоким (Y1-Y2)≤-4, у 6/82 (7,3%) — умеренным (Y1-Y2)>-4<0 и у 11/82 (13,4%) — низким (Y1-Y2)>0≤4. У 60/82 (73,2%) пациентов при подсчёте на «прогностическом калькуляторе» разницы более 4 риск тромботических осложнений отсутствовал. По группам наблюдения эти пациенты распределились следующим образом: в I группе — 4/24 (16,6%), во II группе — 18/58 (31,0%). Распределение пациентов в группах наблюдения по классу Child-Turcotte-Pugh с учётом «Разницы весов классификации» (Y1-Y2) по группам представлено на рисунках 1, 2.

Рисунок 1. Анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2)

в зависимости от показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh»

у пациентов I группы до операции, р=0,572.

Figure 1. Analysis of the indicator “Difference in classification weights” (Y1-Y2)

depending on the indicator “Class according to Child-Turcotte-Pugh”

in patients of group I before surgery, p = 0,572.

Рисунок 2. Анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2)

в зависимости от показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh»

у пациентов II группы до операции, р=0,033.

Figure 2. Analysis of the indicator “Difference in classification weights” (Y1-Y2)

depending on the indicator “Class according to Child-Turcotte-Pugh”

in patients of group II before surgery, p = 0,033.

Таким образом, определив риск-стратификацию развития тромботических осложнений у пациентов в группах наблюдения, мы провели медикаментозную коррекцию возможных осложнений у пациентов высокого, умеренного и низкого риска по классам печёночно-клеточной недостаточности Child-Turcotte-Pugh. Пациентам высокого риска класса А и В по Child-Turcotte-Pugh назначали антикоагулянты (эноксапарин натрия) в дозировке 20 мг подкожно один раз в день сроком на 10 дней с последующим контролем гемостаза и через 10 дней переводили на пероральные антиагреганты (клопидогрел 75 мг) 1 раз в день с последующим контролем гемостаза 1 раз в 10 дней. Пациентам высокого риска класса С по Child-Turcotte-Pugh назначали антикоагулянты (эноксапарин натрия) в дозировке 20 мг подкожно один раз в день сроком на 10 дней с последующим контролем гемостаза. Пациентам умеренного риска развития тромботических осложнений класса А и В по Child-Turcotte-Pugh назначали пероральные антиагреганты (клопидогрел 75 мг) 1 раз в день с последующим контролем гемостаза 1 раз в 10 дней. Пациентам умеренного риска класса С по Child-Turcotte-Pugh назначали пероральные антиагреганты (дезагреганты) (ацетилсалициловая кислота) в дозировке 100 мг 1 раз в день с последующим контролем гемостаза 1 раз в 10 дней. Пациентам низкого риска классов А, В и С по Child-Turcotte-Pugh назначали пероральные антиагреганты (дезагреганты) ацетилсалициловая кислота)) в дозировке 100 мг 1 раз в день с последующим контролем гемостаза 1раз в 10 дней. Терапия подбиралась индивидуально для каждого пациента под контролем коагулограммы, теста «Тромбодинамика» с использованием «прогностического калькулятора» и была длительностью от 10 дней до 4 месяцев, при изменении группы риска во время лечения проводилась коррекция назначений.

Число летальных исходов в группах наблюдения были следующими: I группа — 2/24 (8,33%), II группе — 5/58 (8,62%).

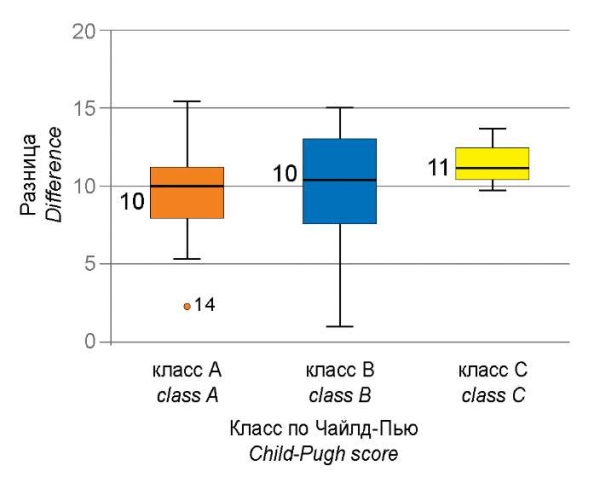

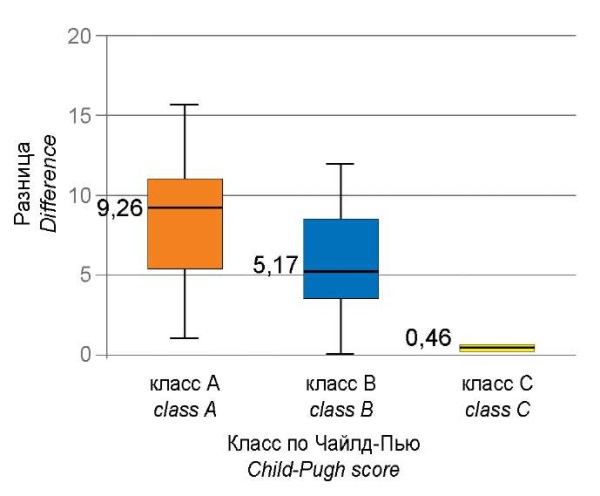

Аналогично дооперационному обследованию был проведён анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1–Y2) в группах спустя 4–5 месяцев после операции. У 2/22 (9,1%) пациентов I группы и у 8/53 (15,1%) пациентов II группы с учётом двух умерших в I группе и 5 умерших во II группе был выявлен низкий риск развития венозных тромботических осложнений, потребовавший пролонгации корректирующей терапии ещё на 2–4 месяца. У 2/22 (9,1%) пациентов в I группе и у 8/53 (15,1%) во II группе риск отсутствовал.

Также был проведён сравнительный анализ предиктора «Разница весов классификации» (Y1–Y2) у пациентов I и II группы по классам печёночно-клеточной недостаточности по Child-Turcotte-Pugh на фоне корректирующей терапии (рис. 3, 4).

Рисунок 3. Анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1-Y2) после операции

в зависимости от показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh»

у пациентов I группы, р=0,726.

Figure 3. Analysis of the indicator “Difference in classification weights” (Y1–Y2)

after surgery depending on the indicator “Child-Turcotte-Pugh Class”

in patients of group I, p = 0,726.

Рисунок 4. Анализ показателя «Разница весов классификации» (Y1–Y2) после операции

в зависимости от показателя «Класс по Child-Turcotte-Pugh»

у пациентов II группы, р=0,021.

Figure 4. Analysis of the indicator “Difference in classification weights” (Y1-Y2)

after surgery depending on the indicator “Child-Turcotte-Pugh Class”

in patients of group II, p = 0,021.

Обсуждение

Таким образом, после операции статистически значимые различия (р=0,021) по показателю «Разница весов классификации» были установлены у пациентов II группы в классе С. А вот у пациентов I группы по данному параметру не было статистически значимых различий (р=0,726).

При анализе отдалённых результатов лечения мы оценили, с одной стороны, случаи наступления летального исхода как наиболее неблагоприятного последствия с учётом периода его возникновения, а с другой — бессобытийную выживаемость при возникновении кровотечения и/или тромбоза шунта.

В течение срока наблюдения тромбоз шунта, проявившийся кровотечением, был выявлен у 3/22 (13,63%) пациентов I группы и у 1/53 (1,88%) пациентов II группы в сроки от 24 до 32 месяцев после операции, которые не входили в группы риска возникновения тромботических осложнений и не получали корректирующей терапии. Варикозное пищеводно-желудочное кровотечение возникло у 2/22 (9,00%) пациентов с тромбозом шунта I группы и у 1/53 (1,88%) пациента II группы, которым было выполнено эндоскопическое лигирование вариксов пищевода. Из них у одного пациента I группы тромбоз шунта был выявлен при ультразвуковом обследовании без манифестации варикозного кровотечения.

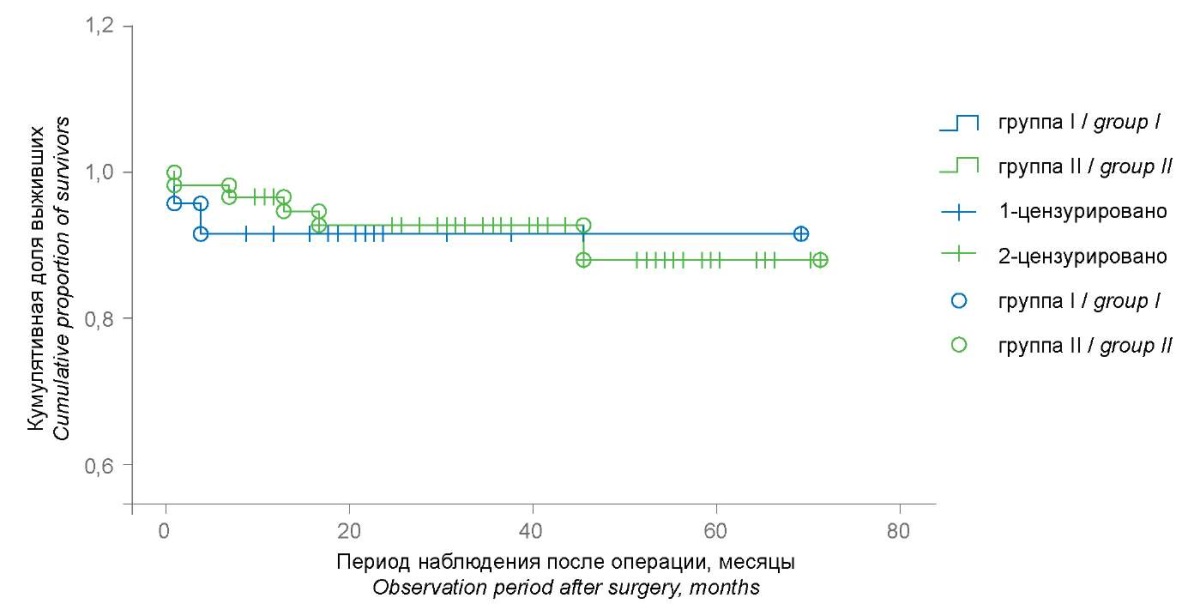

Следующим этапом стала оценка зависимости риска развития летального исхода от методики выполнения TIPS в группах наблюдения, оценённая с помощью Log-rank критерия Мантеля-Кокса при оценке выживаемости по методу Каплан-Майера. При этом статистически значимой разницы в выживаемости в подгруппах выявлено не было (p=0,895) (рис. 5). Средний срок развития летального исхода составил 63,4±3,8 месяца в I группе (95% ДИ: 55,9-70,84), 65,25±2,2 месяца — во II группе (95% ДИ: 60,45-70,04).

Рисунок 5. Анализ выживаемости пациентов I группы (n=24) и II группы (n=58)

с помощью метода Каплан-Майера и оценкой статистической разницы

с помощью Log-rank критерия Мантеля-Кокса, р=0,895.

Figure 5. Analysis of survival of patients in groups I (n=24) and group II (n=58)

using the Kaplan-Meier method and assessing the statistical difference

using the Log-rank Mantel-Cox test, p=0,895.

Динамика накопленной доли выживших к концу интервала за 66 месяцев после оперативного вмешательства не изменялась в I группе, определяясь на уровне 0,92 c учётом летального исхода 2 пациентов в первый интервал наблюдения, и снижалась во II группе с 0,98 до 0,88, однако статистически значимой разницы также выявлено не было (р=0,754).1

Выводы

Разработанный способ прогнозирования риска развития тромботических осложнений у пациентов с циррозом печени (патент РФ №2717210) является удобным инструментом риск-стратификации больных и позволяет выявить до операции TIPS опасность развития осложнения благодаря индивидуальному подходу в использовании показателя «разница весов классификации» математической модели, а также обеспечивает проведение мониторинга пациента не только до, но и после операции.

Применение разработанных схем индивидуальной медикаментозной коррекции у больных высокого, умеренного и низкого риска развития тромботических венозных осложнений позволяет предупредить их у пациентов разных классов печёночно-клеточной недостаточности по Child-Turcotte-Pugh.

Сравнительный анализ результатов лечения пациентов позволил установить, что операция TIPS в моноварианте и в сочетании с селективной эмболизацией вен желудка с учётом риск-стратификации и алгоритма её выполнения позволяет добиться сопоставимых результатов в группах наблюдения на фоне корректирующей терапии, способствует упреждению жизнеугрожающих осложнений и повышению выживаемости.

1. Канцуров Р.Н. Обоснование алгоритма хирургического лечения больных с осложненной внутрипечёночной портальной гипертензией: дис. ... канд. медиц. наук / Р.Н. Канцуров. Ростов-на-Дону, 2022. -148 с.

Список литературы

1. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C; Baveno VII Faculty. Baveno VII - Renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol. 2022;76(4):959-974. Erratum in: J Hepatol. 2022. PMID: 35120736. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2021.12.022

2. Коробка В.В., Пасечников В.Д., Коробка Р.В., Пак Е.С., Шаповалов А.М., Пасечников Д.В. Неселективные β-блокаторы в первичной профилактике кровотечений у больных с асцитом, включенных в лист ожидания трансплантации печени. Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2023;25(1):68-76. https://doi.org/10.15825/1995-1191-2023-1-68-76

3. GBD 2017 Cirrhosis Collaborators. The global, regional, and national burden of cirrhosis by cause in 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020;5(3):245-266. https://doi.org/10.1016/S2468-1253(19)30349-8

4. Хоронько Ю.В., Сидоров Р.В., Сапронова Н.Г., Косовцев Е.В., Хоронько Е.Ю., и др. Операция портосистемного шунтирования (TIPS/ТИПС) при осложненной портальной гипертензии: оценка эффективности и расширение возможностей вмешательства. Вестник НМХЦ им. Н.И. Пирогова. 2023;18(3):25-29. https://doi.org/10.25881/20728255_2023_18_3_25

5. Сапронова Н.Г., Калинин Д.С., Косовцев Е.В., Хоронько Ю.В., Стагниев Д.В., и др. Результаты трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного шунтирования в сочетании с селективной эмболизацией желудочных вен. Анналы хирургической гепатологии. 2023;28(3):31-38. https://doi.org/10.16931/1995-5464.2023-3-31-38

6. Дурлештер В.М., Габриэль С.А., Корочанская Н.В., Бухтояров А.Ю., Марков П.В., и др. Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование как миниинвазивный метод коррекции портальной гипертензии в условиях многопрофильной клиники. Анналы хирургической гепатологии. 2020;25(4):95-106. https://doi.org/10.16931/1995-5464.2020495-106

Об авторах

Н. Г. СапроноваРоссия

Сапронова Наталия Германовна - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №1.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. Статья написана по материалам защищенной диссертации, часть результатов которой не были опубликованы

Р. Н. Канцуров

Россия

Канцуров Роман Николаевич - к.м.н., сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. Статья написана по материалам защищенной диссертации, часть результатов которой не были опубликованы

Д. В. Стагниев

Россия

Стагниев Дмитрий Вячеславович - к.м.н., доцент, доцент кафедры хирургических болезней №1.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. Статья написана по материалам защищенной диссертации, часть результатов которой не были опубликованы

А. А. Фролова

Россия

Фролова Анастасия Андреевна - студентка 6 курса.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. Статья написана по материалам защищенной диссертации, часть результатов которой не были опубликованы

Рецензия

Для цитирования:

Сапронова Н.Г., Канцуров Р.Н., Стагниев Д.В., Фролова А.А. Результаты персонифицированного подхода к хирургической коррекции портальной гипертензии у пациентов с циррозом печени. Медицинский вестник Юга России. 2024;15(2):54-60. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-2-54-60

For citation:

Sapronova N.G., Kantsurov R.N., Stagniev D.V., Frolova A.A. Results of a personalized approach to surgical correction of portal hypertension in patients with liver cirrhosis. Medical Herald of the South of Russia. 2024;15(2):54-60. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-2-54-60