Перейти к:

Развитие идиопатической внутричерепной гипертензии на фоне терапии золедроновой кислотой при синдроме Горхэма-Стоута

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-3-46-50

Аннотация

Идиопатическая внутричерепная гипертензия (ИВГ) — состояние или гетерогенная группа состояний, характеризующееся повышением внутричерепного давления (ВЧД) без признаков наличия объёмного образования, гидроцефалии, инфекционного процесса, венозного тромбоза и гипертонической энцефалопатии. Термин «псевдоопухолевая церебральная гипертензия» используется для описания вторичного повышения ВЧД на фоне различных причин и является диагнозом исключения. Одним из факторов риска развития ИВГ являются гипокальциемические состояния различной этиологии, приводящие к повышению ВЧД. Длительный приём золедроновой кислоты, являющимся фактором риска развития гипокальциемии, может способствовать возникновению и флюктуирующему течению ИВГ, требует мониторного клинического контроля состояния пациента с целью предупреждения возникновения вторичной атрофии дисков зрительных нервов, с дальнейшем прогрессирующим снижением и потерей зрения. Рассмотрен клинический случай ребенка 12 лет с клинико-инструментально-гистологически подтверждённым диагнозом синдром Горхэма-Стоута, с прогрессирующей резорбцией костной ткани, получающей терапию золедроновой кислотой. Привлечение внимания и информирования широкого круга специалистов разного профиля о вероятности возникновения ИВГ на фоне длительного приёма корректоров метаболизма костной и хрящевой ткани может служить важным фактором своевременной диагностики, профилактики и коррекции данного патологического состояния в детском возрасте.

Ключевые слова

Для цитирования:

Домрачева А.М., Фомина-Чертоусова Н.А., Созаева Д.И. Развитие идиопатической внутричерепной гипертензии на фоне терапии золедроновой кислотой при синдроме Горхэма-Стоута. Медицинский вестник Юга России. 2023;14(3):46-50. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-3-46-50

For citation:

Domracheva A.M., Fomina-Chertousova N.A., Sozaeva D.I. Development of idiopathic intracranial hypertension on the background of zoledronic acid therapy in Gorham-Stoat syndrome. Medical Herald of the South of Russia. 2023;14(3):46-50. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-3-46-50

Введение

Идиопатическая внутричерепная гипертензия (ИВГ) — патологическое состояние, характеризующееся повышением интракраниального давления без идентификации объёмного образования, признаков тромбоза или наличия инфекционного процесса [1].

ИВГ имеет гендерные различия с соотношением от 2:1 до 8:1 у женщин и мужчин соответственно при отсутствии их в ювенильной форме и очень редко встречается в младенчестве. Частота встречаемости заболевания среди женщин детородного возраста, страдающих ожирением, составляет 19–21 случаев на 100 000 населения, в то время как в целом заболеваемость отмечена у 1–2 на 100 000 человек [2]. На детский возраст приходится 37% случаев заболевания, из них 90% с преобладанием у детей 5–15 лет [3].

В настоящее время рекомендовано выставлять диагноз ИВГ в соответствии с критериями W. Dandy, адаптированными D.I. Friedman (2013) [4].

Диагноз ИВГ считается определенным, если имеются следующие проявления:

а) отёк дисков зрительных нервов (ДЗН);

б) отсутствие отклонений в неврологическом статусе за исключением поражения отводящего нерва;

в) при нейровизуализации нормальная структура головного мозга без данных о гидроцефалии, объёмное образование или очаговое поражение, изменение мозговых оболочек, отсутствие признаков синустромбоза;

г) отсутствие отклонений в составе ликвора;

д) повышение давления ликвора при люмбальной пункции, выполненной без технических погрешностей, в положении лежа на боку ≥250 мм вод. ст. (норма у детей и взрослых — 100–150 мм вод. ст.) [5].

Диагноз считается вероятным, если выполнены пункты а–г, но давление ликвора ниже 250 мм вод. ст. При отсутствии отёка ДЗН диагноз ИВГ может быть выставлен, если имеются критерии б–д и в дополнение у пациента присутствует односторонняя или двусторонняя нейропатия отводящего нерва [6].

Наиболее частыми условиями с доказанной ассоциацией развития ИВГ у взрослых является избыточная масса тела, приводящая к реализации два механизма:

1. Теория ИВГ. Она основана на физических эффектах увеличения массы живота, приводящая к повышению внутрибрюшного и внутригрудного (плеврального) давления, а также давления сердечного наполнения. Эти эффекты в свою очередь способствуют затруднению венозного оттока из головного мозга и, следовательно, увеличению внутричерепного давления.

2. Гормональная теория. Адипоциты преобразуют андростендион (предшественник половых гормонов) в эстрон, что приводит к увеличению выработки ликвора сосудистым сплетением и возникновению ВЧД [1].

Существует ещё гипотеза, указывающая на роль в патогенезе ИВГ аквапоринов — мембранных белков, ответственных за избирательную диффузию молекул воды. Аквапорин-1 или «протеин водных каналов» широко распространён в мозге человека и регулирует секрецию и отток воды в субарахноидальном пространстве, чрезмерная экспрессия аквапорина-1 вызывает повышение ВЧД, а лекарственные средства, снижающие уровень его экспрессии, способствуют ослаблению клинической симптоматики и уменьшают риск развития ИВГ. Состояниями, вероятно ассоциированными с развитием ИВГ, являются гипервитаминоз А, применение препаратов капрона и линдана [7].

При изучении механизмов развития ИВГ у детей наибольшее распространение получила метаболическая теория. Внутричерепная гипертензия описана при тотальной тиреоидэктомией и при заместительной терапии левотироксином натрия при ювенильном гипотиреозе. Было выдвинуто предположение, что быстрая коррекция гипотиреоза нарушает натриевый обмен и приводит к изменению динамики продукции ликвора [8]. Установлено, что дети старшего возраста с избыточной массой тела чаще страдают ИВГ, чем дети младших возрастных групп. Описаны случаи ИВГ при резкой отмене кортикостероидов у детей с воспалительными заболеваниями кишечника. Распространённость патологии у детей, получавших рекомбинантный (биосинтетический) гормон роста человека (ГР), была в 100 раз выше, чем в общей популяции, при этом предлагаемый механизм её реализации заключается в том, что ГР, проходя через гематоэнцефалический барьер, увеличивает выработку ликвора из сосудистого сплетения, путем повышения уровня инсулиноподобного фактора роста-1 [8] .

Синдром Горхэма-Стоута (Gorham-Stout syndrome), или болезнь «исчезающей кости», или болезнь фантомной кости, или идиопатический прогрессирующий массивный остеолизис, — редкое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся аномальным разрастанием тонкостенных капилляров и мелких лимфатических сосудов в костных структурах с последующим массивным остеолизисом прилегающей кости [9].

Описание клинического случая

В неврологический центр ФГБУ ВО РостГМУ Минздрава России поступила пациентка П., 12 лет, с жалобами на периодические головные боли диффузного характера, преимущественно в утренние часы, сопровождающиеся тошнотой, с частотой 2–3 раза в месяц, а также на впервые возникший острый эпизод двоения в горизонтальной плоскости, двумя глазами, самостоятельно регрессировавший в течение 2 недель.

Анамнез жизни: ребенок родился от 1-й беременности, протекавшей на фоне угрозы прерывания в 1-й половине, 1-х плановых родов в сроке гестации 38–39 недель, путем кесарева сечения, с двукратным тугим обвитием пуповины вокруг шеи, массой тела 3200 г, длиной 50 см, оценкой по шкале Апгар 8–9 баллов. В последующие возрастные периоды детства росла и развивалась соответственно возрасту.

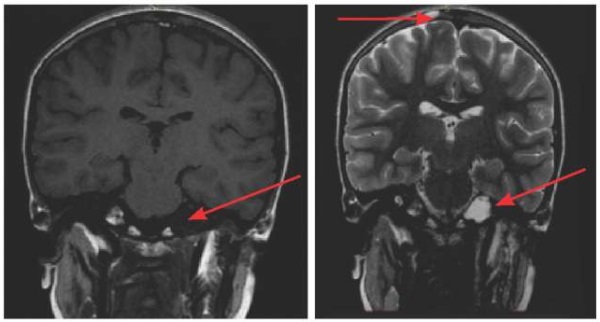

Анамнез заболевания: в возрасте 10 лет (06.2020 г.) у ребенка впервые появился шум в левом ухе, в связи с чем выполнено МРТ головного мозга, выявившее в проекции левого мостомозжечкового угла без достоверного распространения во внутренний слуховой проход, внемозговое образование размерами 13,0×11,0×12,5 мм округлой формы, с чёткими неровными контурами, однородной жидкостной структуры, с наличием перегородок, прилежащее к твёрдой мозговой оболочке, без перифокального отёка и масс-эффекта, не накапливающее контраст (рис. 1).

Рисунок 1. МРТ головного мозга девочки П., 12 лет, от 06.2020

Figure 1. MRT of the brain of a girl P.12 years old from 06.2020

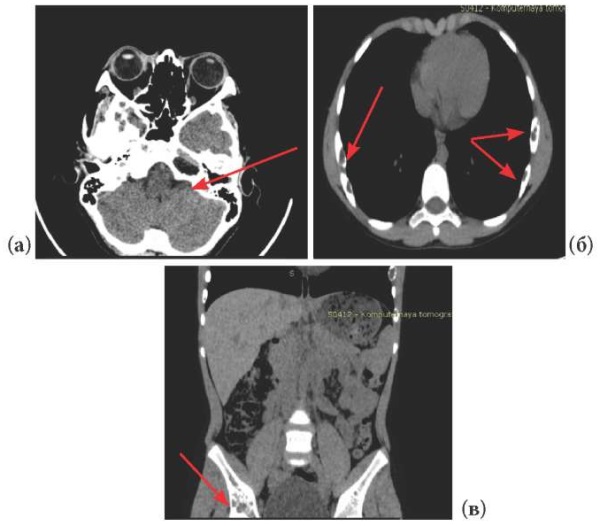

Для уточнения диагноза мать девочки самостоятельно обратилась за консультацией на кафедру лучевой диагностики детского возраста Российской Медицинской Академии Непрерывного Профессионального Образования (РМАНПО) г. Москва (02.2021 г.). По заключению специалистов, с учётом клинической картины заболевания, экспертной оценки данных нейровизуализации (наличие участков литической деструкции правой теменной кости, выполненным кистозным содержимым с геморрагическим компонентом («шоколадные кисты»), деструктивной полости с кистозными образованиями, имеющими мягкотканые перегородки, без накопления контрастного агента на верхушке пирамиды левой височной кости, умеренная деформация нижней челюсти с резким изменением её структуры за счёт наличия множественных участков литической деструкции с формированием кист и разрушением кортикального слоя (рис.2))

Рисунок 2. МРТ головного мозга ребенка П.12 лет.

Множественные очаги литической деструкции

с геморрагическим компонентом («шоколадные кисты»).

Figure 2. MRT of the brain of a child P.12 years old.

Multiple foci of lytic destruction with hemorrhagic component ("chocolate cysts").

было высказано мнение в пользу эндокринного генеза выявленных изменений и необходимости уточнения диагноза в условиях Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии ФГБУ МЗ РФ (ЭНЦ) г. Москва. По результатам обследования (03.2021 г.) у девочки выявлен первичный гипотиреоз, рекомендован приём эутирокса 25 мг/сутки и консультация нейрохирурга для уточнения тактики ведения пациента и верификации выявленных патологических очагов костных структур черепа.

В дальнейшем при обследовании в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии (НМИЦ) г. Ростова-на-Дону (06.2021 г.) на СКТ лицевого отдела черепа, органов брюшной полости и малого таза выявлены множественные очаги деструкции костной ткани размерами от 6,1×9,4×9,3 мм до 10,4×12×20 мм, признаки полиоссальной формы фиброзной дисплазии правой подвздошной кости, шейки левой бедренной кости и ребер, соответственно (рис. 3).

Рисунок 3. СКТ ребенка П.12 лет лицевого отдела черепа (а),

брюшной полости (б), правой подвздошной кости (в)

Figure 3. SCT of a 12-year-old child of the facial part of the skull (a),

abdominal cavity (b), right iliac bone (c)

Для гистологической верификации выявленных очагов ребенку проведена резекционная краниотомия правой теменной области с микрохирургическим удалением образования. Анализ биопсийного материала в условиях Российской детской клинической больницы (РДКБ) г. Москва (10.2021 г.) позволил диагностировать синдром Горхэма-Стоута с прогрессирующей резорбцией костной ткани, в связи с чем рекомендовано курсовое лечение золедроновой кислотой 3 мг внутривенно капельно 1 раз в 3 месяца на фоне постоянной иммуносупрессии (сиролимус 2 мг/сутки).

После проведения 5 курсов терапии золедроновой кислотой у ребенка впервые возник эпизод горизонтального двоения двумя глазами (09.2022 г.), самостоятельно регрессировавший. При неоднократной офтальмоскопии выявлено разнообразие клинических трактовок картины глазного дна: от признаков псевдозастойных ДЗН до формирования полной картины застоя ДЗН обоих глаз на фоне сохранения нормальной остроты зрения.

Обсуждение

С учётом жалоб ребенка, результатов динамической офтальмоскопии с целью дифференциальной диагностики ИВГ на фоне гипокальциемии при терапии золедроновой кислотой и демиелинизирующего заболевания осуществлена люмбальная пункция с определением параметров внутричерепного давления, общего, биохимического анализа ликвора, олигоклональных антител IgG (ликвора и сыворотки крови), исследован электролитный состав крови (определение уровня общего кальция, ионизированного кальция, фосфора), щелочной фосфатазы, антител к аквопорину-4 в сыворотке крови.

Давление ликвора при люмбальной пункции соответствовало возрастной норме (60 кап./мин.). По результатам проведённых исследований, демиелинизирующее заболевание у ребенка было исключено: антитела к аквопорину-4 в сыворотке крови менее 1:10 (при норме <1:10), выявлен 1 тип синтеза олигоклональных IgG в ликворе и сыворотке крови. Исследования электролитного состава крови не выявило гипокальциемического состояния: кальций общий — 2,45 ммоль/л (норма — 2,25–2,75 ммоль/л), кальций ионизированный — 1,08 ммоль/л (норма — 1,07–1,35 ммоль/л), фосфор — 1,16 ммоль/л (норма — 0,87–1,45 ммоль/л), щелочная фосфотаза — 270,0 ЕД/л (норма — 180–1200 Ед/л), что, однако, не исключало возможности возникновения транзиторной гипокальциемии на более ранних этапах заболевания.

При офтальмологическом обследовании в рамках настоящей госпитализации данных о патологии ДЗН получено не было: толщина слоя нервных волокон в пределах возрастной нормы, профиль экславации ДЗН физиологический. Ребенку рекомендован динамический клинический контроль через 6 месяцев с использованием оптических когерентных томографических аппаратов, предназначенных для обследования пациентов детского возраста.

Заключение

Таким образом, на основании проведённого комплексного клинико-инструментально-лабороторного обследования можно сделать вывод об отсутствии у ребенка в настоящее время синдрома ИВГ. Однакос учётом возможности существования транзиторной гипокальциемии, вызванной длительным приёмом золедроновой кислоты, приводящей к возникновению и флюктуирующему течению ИВГ, целесообразно информирование широкого круга специалистов детского профиля о вероятности возникновения данного патологического состояния, своевременной его диагностики, коррекции и формирования плана диспансерного наблюдения с целью предупреждения прогрессирующего снижения и потери остроты зрения вследствие вторичной атрофии зрительных нервов у данного контингента детей.

Список литературы

1. Сергеев А.В. Идиопатическая внутричерепная гипертензия. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2016;116(5):93‑97. https://doi.org/10.17116/jnevro20161165193-97

2. Greenberg MS. Handbook of neurosurgery. New York: Thieme; 2020.

3. Ko MW, Liu GT. Pediatric idiopathic intracranial hypertension (pseudotumor cerebri). Horm Res Paediatr. 2010;74(6):381-9. https://doi.org/10.1159/000321180

4. Пархоменко Е.В., Сорокина Е.А., Нартов С.Э., Карпов Д.Ю., Баринов А.Н. Проблема диагностики и лечения идиопатической внутричерепной гипертензии. Медицинский алфавит. 2017;2(15):5-13. eLIBRARY ID: 30674744

5. Федеральное руководство по детской неврологии. Под ред. Гузева В.И. М.: Специальное Издательство Медицинских Книг; 2016.

6. Петраевский А.В., Тришкин К.С., Гндоян И.А., Ломакина В.Э., Адельшина Н.А. Идиопатическая внутричерепная гипертензия (клиническое наблюдение). Вестник офтальмологии. 2021;137(5):122‑129. https://doi.org/10.17116/oftalma2021137051122

7. Stiebel-Kalish H, Eyal S, Steiner I. The role of aquaporin-1 in idiopathic and drug-induced intracranial hypertension. Med Hypotheses. 2013;81(6):1059-62. https://doi.org/10.1016/j.mehy.2013.10.002

8. Иойлева Е.Э., Маркова Е.Ю., Бондаренко М.А. Двусторонний отёк диска зрительного нерва после тиреоидэктомии с последующим курсом радиойодтерапии. Acta Biomedica Scientifica. 2018;3(1):125-129. https://doi.org/10.29413/ABS.2018-3.1.20

9. Крюков А.И., Карпова Е.П., Торопчина Л.В., Зеликович Е.И., Рогожин Д.В., Донюш Е.К. Односторонний субъективный шум при болезни «исчезающей кости» (синдром Горхема —Стоута). Вестник оториноларингологии. 2022;87(5):92‑98. https://doi.org/10.17116/otorino20228705192

Об авторах

А. М. ДомрачеваРоссия

Домрачева Анастасия Михайловна - ординатор 2-го года обучения кафедры нервных болезней и нейрохирургии.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Нет

Н. А. Фомина-Чертоусова

Россия

Фомина-Чертоусова Неонила Анатольевна - кандидат медицинских наук, доцент кафедры кафедры нервных болезней и нейрохирургии.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Нет

Д. И. Созаева

Россия

Созаева Диана Измаиловна – доктор медицинских наук, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Нет

Рецензия

Для цитирования:

Домрачева А.М., Фомина-Чертоусова Н.А., Созаева Д.И. Развитие идиопатической внутричерепной гипертензии на фоне терапии золедроновой кислотой при синдроме Горхэма-Стоута. Медицинский вестник Юга России. 2023;14(3):46-50. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-3-46-50

For citation:

Domracheva A.M., Fomina-Chertousova N.A., Sozaeva D.I. Development of idiopathic intracranial hypertension on the background of zoledronic acid therapy in Gorham-Stoat syndrome. Medical Herald of the South of Russia. 2023;14(3):46-50. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-3-46-50