Перейти к:

Микроволновая радиотермометрия коленных суставов у девочек в пре- и пубертатном периодах полового развития

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-3-51-58

Аннотация

Цель: исследовать глубинную и кожную температуры коленного сустава методом микроволной радиотермометрии (РТМ) у здоровых девочек сопоставимого возраста в пре- и пубертатном периодах полового развития. Материалы и методы: исследование выполнено в «Проблемной научной лаборатории физических методов диагностики и лечения» РостГМУ и детском санаторном оздоровительном лагере «Мир» (Ростовская область, х. Красный Десант) у 45 девочек в возрасте 12 лет с учётом полового развития с помощью разделения на I группу (n=28, препубертатный период) и II группу (n =17, пубертатный период). Была проведена РТМ коленных суставов по определённой схеме с использованием системы MWR2020 (ex RTM-01-RES) (Москва, Великобритания). Результаты: внутри групп цветовые поля глубинной и кожной температуры при сравнении характеризуются незначительной геометрической и цветовой трансформацией, схожи между собой; отмечается наиболее низкая температура в проекции коленных чашечек. Температурные поля термоасимметрии позволяют выявить температурные различия в группах. Во II группе отмечаются более высокие весоростовые показатели, более низкая глубинная и кожная температура практически во всех зонах коленного сустава; колебания достигают 0,4–1,4°C. Заключение: снижение температуры в коленных суставах у девочек пубертатного возраста с относительно сформировавшимся менструальным циклом отражает общие изменения гормональной регуляции в данном периоде развития. При формировании показателей температуры здоровых девочек необходимо учитывать гормональные процессы периода полового созревания с разделением на группы пре- и пубертатного периодов развития.

Ключевые слова

Для цитирования:

Тараканов А.В., Лебеденко А.А., Ладанова Е.С., Тараканова Т.Д., Скородумова Е.Г., Яцук А.Н. Микроволновая радиотермометрия коленных суставов у девочек в пре- и пубертатном периодах полового развития. Медицинский вестник Юга России. 2023;14(3):51-58. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-3-51-58

For citation:

Tarakanov A.V., Lebedenko A.A., Ladanova E.S., Tarakanova T.D., Skorodumova E.G., Yatsuk A.N. Microwave radiothermometry of knee joints in girls in pre- and pubertal periods. Medical Herald of the South of Russia. 2023;14(3):51-58. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-3-51-58

Введение

Заболевания суставов как мультидисциплинарная медицинская проблема особо важна и актуальна в педиатрии. Это связано с серьёзными инвалидизирующими заболеваниями, периодами роста детей, усиленной физической нагрузкой, травмами. Клинически артриты, как правило, сопровождаются всеми классическими признаками воспаления: болью, местной гипертермией, припухлостью и увеличением в объёме, деформацией (дефигурацией), нарушением движений. В настоящее время объективизация процессов, происходящих в суставах и окружающих тканях при патологии решается с помощью визуализационных методов. Это рентгенологические, ультразвуковые, магнитно-резонансные методы исследования. Однако они имеют свои положительные и отрицательные аспекты использования. В то же время изменение локальной температуры является одним из самых ранних признаков практически любого воспаления [1][2].

Биологические объекты являются источником электромагнитного излучения. Его интенсивность определяется скоростью метаболических процессов, кровообращением и другими факторами. Созданы современные медицинские приборы, позволяющие определить степень внутреннего излучения, один из них — пассивный микроволновый радиометр. Он позволяет измерять интенсивность собственного излучения внутренних тканей в микроволновом и инфракрасном диапазонах частот и регистрировать показатели внутренней температуры и температуры кожи в различных областях организма при различных состояниях [3][4][5].

В обзоре Laskari K. et al. (2023) показано, что применение микроволной радиотермометрии эффективно для дифференциальной диагностики артрита, а также для оценки клинического и субклинического воспаления на индивидуальном уровне больших или малых суставов и на уровне пациента. Метод показал более высокое согласование с ультразвуковым исследованием опорно-двигательного аппарата, используемым в качестве ориентира, чем с клиническим обследованием при ревматоидном артрите [6].

Нами была показана возможность применения метода микроволновой радиотермометрии при ювенильном идиопатическом артрите для оценки динамики заболевания при лечении на основе термоасимметрии глубинной и кожной температур по температурным полям, полям разницы температур в проекции соответствующих морфологических структур коленного сустава [7]. Также было предложено использовать радиотермометрию в комплексе с общепринятыми методами визуализации. Было бы целесообразно объединить методы визуализации с радиотермометрией (РТМ) как с доступным, простым, неинвазивным и независимый методом для раннего выявления воспалительного процесса в тканях. РТМ позволяет определить развитие раннего воспаления, объективно оценить тяжесть воспалительного процесса при артритах различного генеза, включая ювенильный идиопатический артрит, своевременно контролировать эффективность проводимой терапии [6][8].

Анализируя полученные ранее результаты РТМ коленных суставов у здоровых детей было установлено отсутствие достоверных температурных отличий у мальчиков и девочек от 8 до 11 лет. При анализе данных глубинной и кожной температуры у девочек в возрасте 11–13 лет был выявлен значительный разброс данных [7]. Эти факты были связаны нами с гормональными событиями в организме девочек, которые не могут не отразиться на уровне обменных процессов. Появление менархе в этом возрасте свидетельствует о начале активного становления репродуктивной функции и переходу организма на другой уровень обмена. Наряду с изменением костной структуры изменяются рост и вес, увеличивается нагрузка на суставы, что, вероятно, также вызывает в них изменение обменных процессов и кровообращения. Вопрос, совпадает ли костное вытяжение с изменением кровообращения и усилением метаболизма, остается открытым. Необходимость выполнения работы в переходный возрастной период также необходима для формирования референтной группы здоровых детей для сравнительного анализа данных температуры у детей с больными суставами.

Цель исследования — исследовать глубинную и кожную температуры коленных суставов методом микроволной радиотермометрии(РТМ) у здоровых девочек сопоставимого возраста в пре- и пубертатном периодах развития.

Материалы и методы

Исследование выполнено в «Проблемной научной лаборатории физических методов диагностики и лечения» РостГМУ и на базе детского санаторного оздоровительного лагеря «Мир» (Ростовская область, х. Красный Десант). Протокол локального независимого этического комитета РостГМУ № 9 от 27 сентября 2018 г. Обследованы 45 девочек в возрасте 12 лет. С учётом возраста и полового развития по Tanner J.M. девочки были разделены I группу (n=28, препубертатный период) и II группу (n =17, пубертатный период). В обеих группах была проведена радиотермометрия кожной и глубинной температуры коленных суставов. Во II группе исследование проводилось в период с 5-го по 12-й день менструального цикла. В работе представлены данные температуры левого коленного сустава, как «неведущей» ноги.

Радиотермометрия проводилась с использованием системы MWR2020 (ex RTM-01-RES) (Москва, Великобритания) с двухканальной антенной. РТМ основана на контактном измерении мощности микроволнового излучения организма человека с помощью специальных антенн-аппликаторов. Система одобрена для клинического применения в странах бывшего Советского Союза и имеет маркировку CE класса I. Работает в диапазоне частот от 1 до 4 ГГц, диаметр аппликатора антенны — 39 мм, заявленная точность — ±0,2 °C как для внутренней температуры, так и для температуры кожи.

Метод безопасный, неинвазивный, пассивный, который определяет температуру in vivo внутренних тканей, глубина измерения — от 3 до 7 см [3]. Методика исследования: положение ребенка лежа на спине, область коленных суставов адаптировались к оптимальной температуре помещения (23–26°С) в течение 5–7 минут [9].

Девять постановок радиодатчика (рис. 1.) проводились по определённой схеме: коленные суставы спереди, по очереди зона справа, далее зона слева с симметричной оценкой температуры. Кожная температура регистрировалась в той же проекции, что и внутренняя, практически одномоментно. Общее время исследования двух коленных суставов — 10–12 минут. Морфологические ориентиры: центральная зона (зона 5) — коленная чашечка, нижние 3 постановки (зоны 7–9) — проекция сустава [7].

Статистическая обработка результатов. В начале выборка проверялись на нормальность распределения с использованием критерия Шапиро-Уилка. При коэффициенте значимости р≥0,05 принимали нулевую гипотезу о том, что выборка подчиняется нормальному закону распределения и для сравнения значений показателей в группах применялся параметрический t-критерий Стьюдента. При отсутствии нормального распределения применялся критерий Манна-Уитни. При сравнении показателей между первой группой и второй группой выборки были независимые. Различия считались статистически значимыми при р ≤ 0,05. В таблицах представлены Ме — медиана, [ Q1, Q3] — интерквантильный интервал (25% и 75% перцентили).

Результаты

При анализе основных соматометрических показателей установлено, что масса девочек в I группе была достоверно (р<0,05) меньше (41,3±2,3), чем во II (50,0±3,3). Аналогичная танденция отмечалась и для показателей роста, которые в I группе составили 151,5±3,2 см, а во II — 160,7±4,1 см (р<0,05). Индекс массы тела во II группе (19,3±0,9 кг/м²) был также выше (р<0,05) по сравнению с показателями I группы (18,0±0,8 кг/м²). Этапность исследований РТМ, анализ полученных данных проводились по определённому алгоритму. После определения глубинной и кожной температуры и регистрации их прибором анализировались температурные поля и поля термоасимметрии (рис. 1, 2). Далее был проведён анализ цифровых показателей и их статистическое отличие (табл. 1).

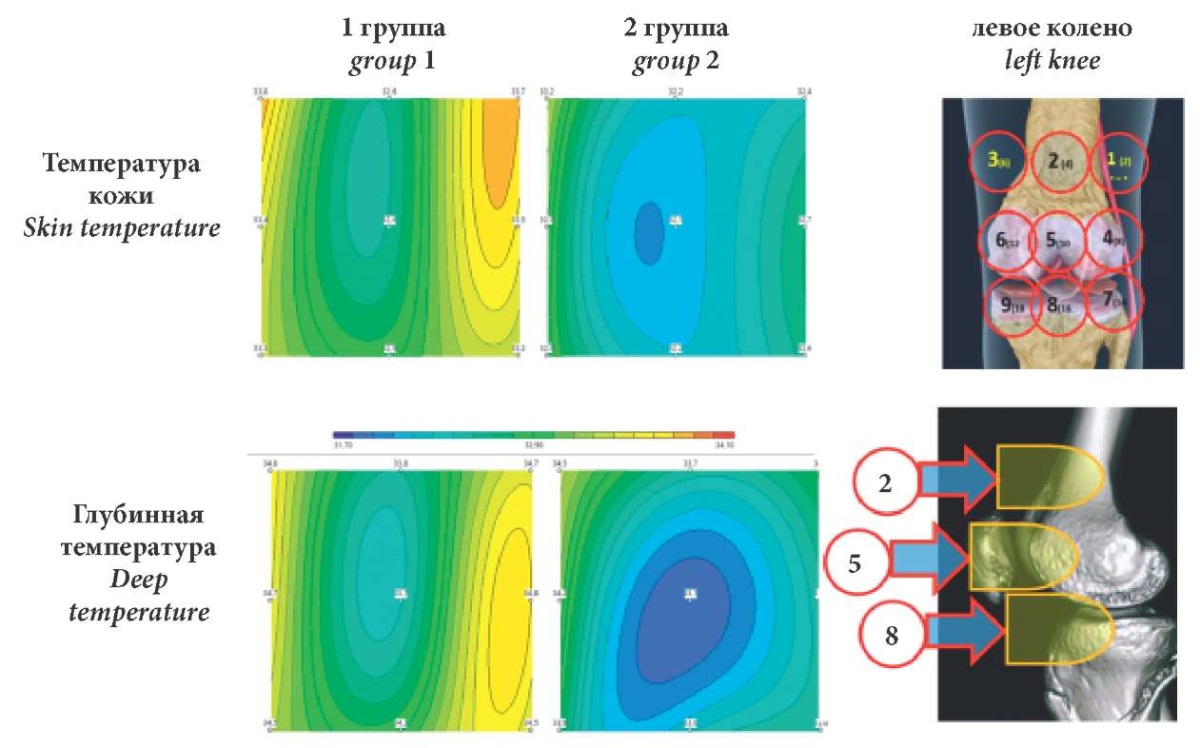

Рисунок 1. Температурные поля кожи и глубинной температуры

левого коленного сустава у девочек 12 лет (I и II группы).

На рисунке справа отображена схема зон измерений.

Достоверность температурных данных между группами показана в табл. 1.

Figure 1. Temperature fields of the skin and deep temperature

of the left knee joint in 12-year -old girls (groups 1st and 2nd).

The figure on the right shows the scheme of measurement zones.

The reliability of temperature data between groups is shown in Table.1.

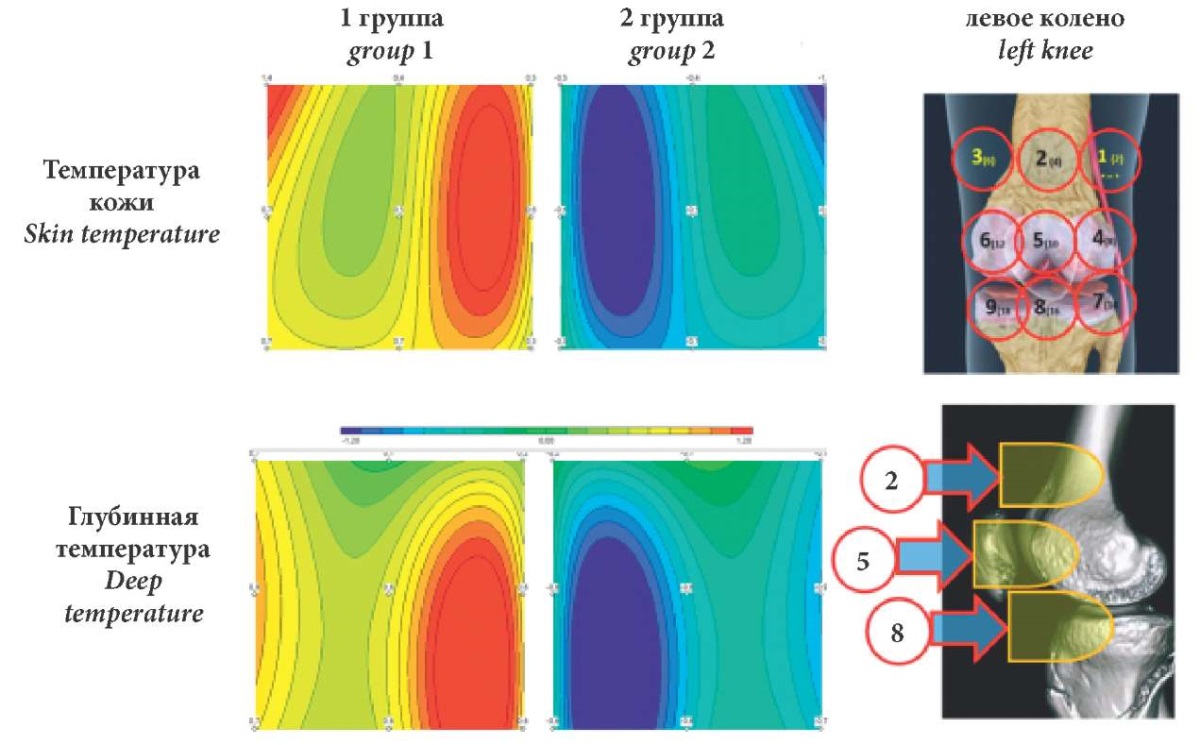

При визуальной оценке температурных полей глубинной температуры левого коленного сустава у девочек с относительно устоявшимся циклом (II гр.) и при отсутствии менархе (I гр.) зафиксировано, что самые «холодные» места (синего и голубого цвета) отмечаются над коленными чашечками. Такая же закономерность отмечается и для температуры кожи. Наиболее «теплые» зоны (желтого цвета) регистрируются у девочек без менархе (I гр.) на наружной поверхности бедра (зоны 1 и 4 измерений). Визуализация температурных полей глубинной и кожной выявила схожесть цветового рисунка. После анализа на температурную асимметрию было установлено, что во II группе (рис. 2), отмечается более низкая температура, а её перепад в некоторых зонах достигает 1,4 °C. Это касается наружной поверхности сустава девочек без менархе, где отмечается наиболее высокая температура. У девочек II группы отмечается наиболее низкая температура во внутренней поверхности коленного сустава (зоны 6 и 9, теряется схожесть цветового рисунка и симметрия.

Рисунок 2. Температурные поля термоасимметрии кожи и глубинной температуры

левого коленного сустава у девочек 12 лет (I и II группы).

На рисунке справа отображена схема зон измерений.

Достоверность температурных данных между группами показана в табл. 1.

Figure 2. Temperature fields of skin thermoasymmetry and deep temperature

of the left knee joint in 12-year-old girls (groups 1st and 2nd).

The figure on the right shows the scheme of measurement zones.

The reliability of temperature data between groups is shown in Table.1

Далее проводился статистический анализ показателей радиотермометрических данных глубинной и кожной температур. Показатели РТМ кожной и глубинной температур в группе I и II представлены в таблице 1. Из таблицы следует, что практически все указанные параметры в обеих группах имеют значительное статистическое отличие. В то же время в проекции суставной щели — медиальный мениск и суставная поверхность медиального мыщелка бедренной кости (зона L9) и прикрепления крестообразных связок (зона L8), показатели глубинной температуры были недостоверно ниже во II группе. Также недостоверные показатели глубинной температуры отмечаются в проекции бедренной кости (зона L2).

Таблица / Table 1

Температура кожи и глубинная температура в области левого коленного сустава

у девочек с менархе и при их отсутствии, (°C)

Skin temperature and deep temperature in the region of the left knee joint

in girls with and without menarche, (°C)

|

Группы Groups |

n |

Возраст Age |

Зоны измерения температуры кожи Skin temperature measurement zones |

||||||||

|

L1 |

L2 |

L3 |

L4 |

L5 |

L6 |

L7 |

L8 |

L9 |

|||

|

I — девочки препубертатного периода Girls of prepubertal period |

28 |

12 [ 12;12] |

33.7 [ 33.1;33.9] |

32.6 [ 32.0;32.8] |

33.8 [ 33.2;34.0] |

33.5 [ 33.1;33.7] |

32.6 [ 32.1;32.9] |

33.4 [ 33.0;32.7] |

33.2 [ 32.8;33.6] |

32.9 [ 32.5;33.1] |

33.3 [ 32.8;33.5] |

|

II — девочки пубертатного периода Pubertal period |

17 |

12 [ 12;13] |

32.4 [ 32.2;33.1]* |

32.2 [ 31.9;32.8]* |

33.2 [ 33.5;33.6] * |

32.7 [ 32.1;34.4] * |

32.1 [ 31.2;32.8]* |

32.9 [ 32.0;33.4]* |

32.6 [ 32.0;33.1]* |

32.2 [ 31.8;33.0]* |

32.7 [ 32.0;32.5] |

|

Зоны измерения глубинной температуры Deep temperature measurement zones |

|||||||||||

|

I — девочки препубертатного периода Girls — prepubertal period |

28 |

12 [ 12;12] |

34.7 [ 34.3;35.1] |

33.8 [ 33.6;34.0] |

34.8 [ 34.4;35.0] |

34.8 [ 34.0;35.1] |

33.7 [ 33.4;34.3] |

34.7 [ 34.3;35.0] |

34.5 [ 34.1;34.9] |

34.2 [ 33.6;34.5] |

34.5 [ 32.3;33.5] |

|

II — девочки пубертатного периода Pubertal period |

17 |

12 [ 12;13] |

34.1 [ 33.7;34.3]* |

33.7 [ 33.6;33,9] |

34.5 [ 34.0;34.7] * |

33.8 [ 33.834.9] * |

33.1 [ 32.7;33.8]* |

34.2 [ 33.8;34.6] |

33.8 [ 33.7;34.3]* |

33.6 [ 33.1;34.1] |

33.9 [ 33.5;34.8] |

Примечание: * — р < 0,05 между I и II группами.

Note: * - P < 0.05 between the 1st and 2nd groups.

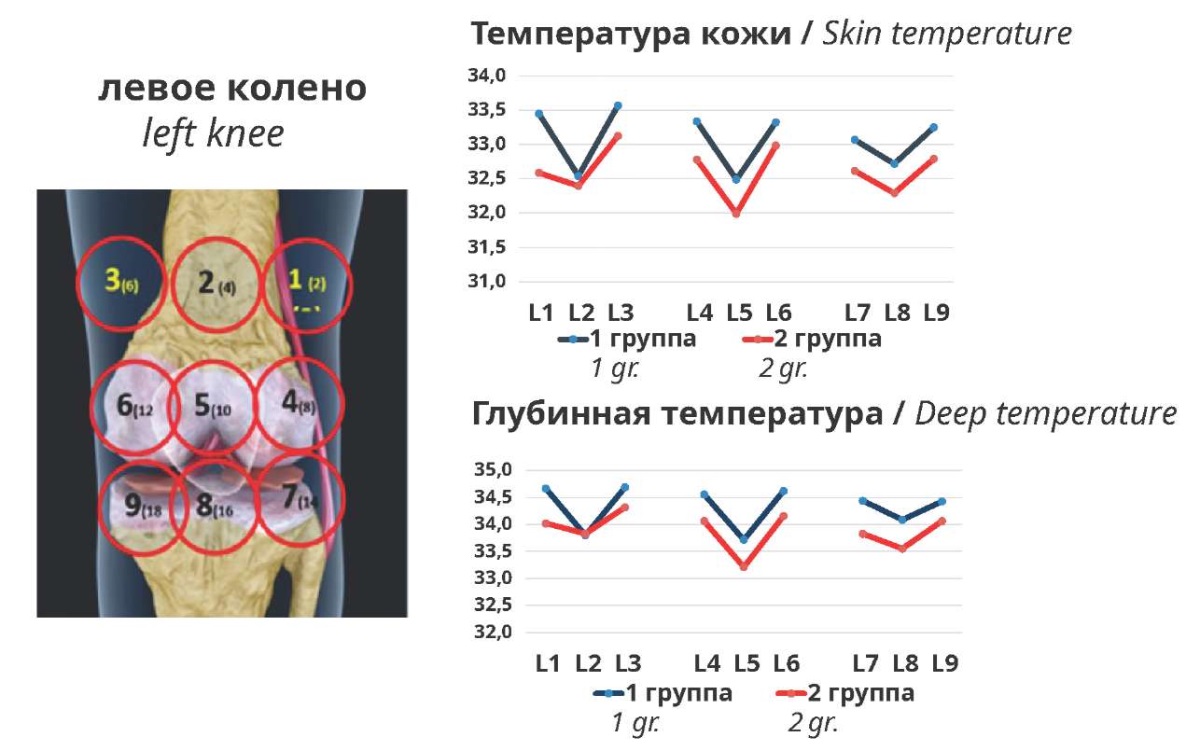

В связи с тем, что анализ цифровых данных таблицы 1 при интерпретации может вызывать затруднения, мы вынесли их в рисунок 3 для визуализации. На рис. 3 видны изменения температуры над всеми зонами измерений. Статистический анализ показателей установил, что достоверно низкая глубинная температура отмечается у девочек II группы в области коленной чашечки (зона 5) и вдоль наружного края сустава (зоны 1, 4, 7). В то же время анализ данных температуры кожи выявил, что кожа над коленным суставом у девочек II группы практически вся достоверно холодней, кроме зоны (9) над медиальным надмыщелком (р>0,05).

Рисунок 3. Температура кожи и глубинная температура

левого коленного сустава у девочек 12 лет I и II групп над зонами измерений.

На рисунке слева отображена схема зон измерений.

Достоверность температурных данных между группами показана в табл. 1.

Figure 3. Skin temperature and deep temperature

of the left knee joint in 12-year - old girls - groups 1 and 2 above the measurement zones.

The figure on the left shows the scheme of measurement zones.

The reliability of temperature data between groups is shown in Table.1.

Таким образом на рисунке 3 видны общие закономерности более низкой температуры у девочек II группы как кожи, так и глубинной температуры.

Обсуждение

Одним из показателей здоровья детей является своевременное половое созревание. Физические и гормональные признаки при нормальном половом созревании относятся у девочек к возрасту старше 8 лет (с темной кожей — 6–8 лет), у мальчиков — с 9 лет [10]. В разных странах эти цифры могут варьироваться. Согласно данным Tanner J.M. (1997), средний возраст начала полового созревания у девочек в Великобритании составляет от 11 до 11,5 лет и колеблется между 9 годами и до 14,0 лет [11].

Ключевым механизмом, лежащим в основе перехода от препубертата в пубертат, является снижение порога чувствительности гипоталамуса к тому минимальному уровню эстрогенов, который был достаточен для торможения гипоталамических центров, а также растормаживание передней доли гипофиза, приводящее к повышению секреции гонадотропина (ГТ) (прежде всего фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), а позднее лютеинизирующего гормона (ЛГ). Выброс ГТ по механизму положительной «обратной связи» приводит к повышению выработки половых стероидов в гонадах, росту числа чувствительных к ним рецепторов в клетках не только органов репродуктивной системы, но и во многих других тканях, включая мышечную и костную. Это также обеспечивает пубертатный всплеск роста [12].

В препубертатном периоде половые и надпочечниковые стероиды стимулируют своевременный рост молочных желёз и рост скелета и другие физиологически установленные изменения организма девочки, характерные для данного периода развития. Завершением длительного и последовательного функционального становления гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси является формирование овуляторных менструальных циклов и зрелость генеративной функции. Эстрадиол также способствует «созреванию» скелета, что в конечном итоге приводит к слиянию пластинок роста и прекращению линейного роста. Уровень эстрадиола, с периода пубертата и до появления овуляторных менструальных циклов, нарастает с 10 до 156 пг/мл [13]. Эти гормональные изменения в период полового созревания приводят к скачку роста, который затрагивает как осевой (туловище), так и аппендикулярный (конечности) компоненты. Конечности ускоряются раньше туловища, при этом дистальные части конечностей ускоряются раньше проксимальных частей. Таким образом, у подростка в раннем периоде полового созревания «все руки и ноги» [14].

В нашем исследовании мы выявили значимые изменения основных соматометрических показателей в группах, особенно в массе тела и росте, что естественно. По сравнению с адренархе (физиологическим скачком роста) гормональная регуляция пубертатного роста более сложна. Наряду с физиологическим влиянием таких факторов, как гормоны щитовидной железы, кортизол и инсулин, существуют важные взаимодействия между половыми стероидами (эстрогенами и андрогенами) и осью GH (соматотропный гормон) -IGF-1 (инсулиноподобный фактор роста), которые имеют решающее значение для нормального роста и полового развития.

Концентрации GH и IGF-I повышаются в первую очередь в ответ на увеличение секреции эстрогенов. В период полноценного функционирования репродуктивной системы секреция GH, следовательно, циркулирующие концентрации IGF-1 начинают снижаться [12]. Позже, с установлением прямых и обратных связей в гипоталамо-гипофизарно-гонадной регуляторной оси и с их определённой физиологической последовательностью включения, наступает менархе и гормональные «перестройки» уже не такие активные.

Вероятно, снижение температуры в коленных суставах отражает общие изменения гормональной регуляции репродуктивной, эндокринной и центральной нервной систем в период полового созревания. Возможно также, что быстрый и интенсивный рост собственно костной системы опережает формирование кровеносной системы суставов.

Заключение

Таким образом, при изучении особенностей показателей глубинной и кожной температуры передней поверхности коленного сустава методом микроволновой радиотермометрии для формирования референтной группы здоровых детей необходимо учитывать физиологические закономерности, лежащие в основе развития и функциональных изменений центральных и периферических отделов репродуктивной системы. При исследовании и сравнительном анализе показателей РТМ здоровых и больных девочки должны быть разделены на группы пре- и пубертатного возраста, что обосновывается полученными особенностями показателей РТМ в зависимости периода полового созревания с характерным для каждого из них от функционального состоянием гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы. Было установлено, что у девочек с наступившим менархе (II группа) отмечается более низкая температура, как глубинная, так и кожная, практически во всех зонах коленного сустава. Наблюдаются более высокие весоростовые показатели, что связано с множественными гормонально-метаболическими изменениями, происходящими в организме девочек в различных периодах полового созревания.

Появление неинвазивных, легкодоступных методов оценки внутренней температуры для диагностики и мониторинга состояния внутренних органов и суставов позволяет обнаружить ранее неописанные состояния как в норме, так и при патологии. Таким образом, выполненное исследование показало, что при интерпретации кожной и глубинной температур коленных суставов у девочек необходимо учитывать возраст, пол и период полового развития.

Список литературы

1. Ревматические болезни у детей: клинические рекомендации для педиатров. Под ред. Баранова А.А., Алексеевой Е.И. М.: ПедиатрЪ; 2016.

2. Goryanin I, Karbainov S, Shevelev O, Tarakanov A, Redpath K, et al. Passive microwave radiometry in biomedical studies. Drug Discov Today. 2020;25(4):757-763. https://doi.org/10.1016/j.drudis.2020.01.016

3. Мазепа Е.А., Гришина О.В., Левшинский В.В., Сулейманова Х.М. Об унификации метода анализа данных микроволновой радиотермометрии. Математическая физика и компьютерное моделирование. 2017;20(6): 30-50. https://doi.org/10.15688/mpcm.jvolsu.2017.6.4

4. Shevelev O, Petrova M, Smolensky A, Osmonov B, Toimatov S, et al. Using medical microwave radiometry for brain temperature measurements. Drug Discov Today. 2022;27(3):881-889. https://doi.org/10.1016/j.drudis.2021.11.004

5. Gopalakrishnan K, Adhikari A, Pallipamu N, Singh M, Nusrat T, et al. Applications of Microwaves in Medicine Leveraging Artificial Intelligence: Future Perspectives. Electronics. 2023;12(5):1101. https://doi.org/10.3390/electronics12051101

6. Laskari K, Siores E, Tektonidou MM, Sfikakis PP. Microwave Radiometry for the Diagnosis and Monitoring of Inflammatory Arthritis. Diagnostics (Basel). 2023;13(4):609. https://doi.org/10.3390/diagnostics13040609

7. Тараканов А.В., Лебеденко А.А., Ладанова Е.С., Тараканова Т.Д. Перспективы применения микроволновой радиотермометрии коленных суставов у детей при ювенильном идиопатическом артрите. Современные проблемы науки и образования. 2020;(5);88 https://doi.org/10.17513/spno.30099

8. Tarakanov AV, Ladanova ES, Lebedenko AA, Tarakanova TD, Vesnin SG, et al. Passive Microwave Radiometry as a Component of Imaging Diagnostics in Juvenile Idiopathic Arthritis. Rheumato. 2022;2(3):55-68. https://doi.org/10.3390/rheumato2030008

9. Tarakanov AV, Tarakanov AA, Vesnin S, Efremov VV, Roberts N, Goryanin I. Influence of Ambient Temperature on Recording of Skin and Deep Tissue Temperature in Region of Lumbar Spine. European Journal of Molecular & Clinical Medicine. 2020;7(1):21-26. https://doi.org/10.5334/ejmcm.274

10. Kaplowitz PB. Precocious Puberty. 2022.

11. Tanner JM, Buckler JM. Revision and update of Tanner-Whitehouse clinical longitudinal charts for height and weight. Eur J Pediatr. 1997;156(3):248-9. PMID: 9083773.

12. Wood CL, Lane LC, Cheetham T. Puberty: Normal physiology (brief overview). Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2019;33(3):101265. https://doi.org/10.1016/j.beem.2019.03.001

13. Vetvik KG, MacGregor EA. Sex differences in the epidemiology, clinical features, and pathophysiology of migraine. Lancet Neurol. 2017;16(1):76-87. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(16)30293-9

14. Kelly A, Shults J, Mostoufi-Moab S, McCormack SE, Stallings VA, et al. Pediatric Bone Mineral Accrual Z-Score Calculation Equations and Their Application in Childhood Disease. J Bone Miner Res. 2019;34(1):195-203. https://doi.org/10.1002/jbmr.3589

Об авторах

А. В. ТаракановРоссия

Тараканов Александр Викторович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи (с курсом военной и экстремальной медицины), руководитель «Проблемной научной лаборатории физических методов диагностики и лечения», РостГМУ, академик АМТ РФ.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Нет

А. А. Лебеденко

Россия

Лебеденко Александр Анатольевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских болезней №2, проректор по педиатрии и акушерству, директор НИИАП.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Нет

Е. С. Ладанова

Россия

Ладанова Елена Сергеевна - ассистент кафедры пропедевтики детских болезней.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Нет

Т. Д. Тараканова

Россия

Тараканова Татьяна Дмитриевна - кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней №2.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Нет

Е. Г. Скородумова

Россия

Скородумова Елизавета Геннадьевна – кандидат медицинских наук, младший научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и ревматологии, доцент учебного центра.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

Нет

А. Н. Яцук

Россия

Яцук Анастасия Николаевна - студентка 6 курса педиатрического факультета.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Нет

Рецензия

Для цитирования:

Тараканов А.В., Лебеденко А.А., Ладанова Е.С., Тараканова Т.Д., Скородумова Е.Г., Яцук А.Н. Микроволновая радиотермометрия коленных суставов у девочек в пре- и пубертатном периодах полового развития. Медицинский вестник Юга России. 2023;14(3):51-58. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-3-51-58

For citation:

Tarakanov A.V., Lebedenko A.A., Ladanova E.S., Tarakanova T.D., Skorodumova E.G., Yatsuk A.N. Microwave radiothermometry of knee joints in girls in pre- and pubertal periods. Medical Herald of the South of Russia. 2023;14(3):51-58. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-3-51-58