Перейти к:

Оптимизация подходов к ведению пациенток с цервикальной интраэпителиальной неоплазией легкой степени (LSIL), ассоциированной с вирусами папилломы человека высокого онкогенного риска

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-2-5-17

Аннотация

Цель: усовершенствовать тактику ведения слабовыраженной дисплазии шейки матки путём коррекции сывороточного уровня фолиевой кислоты как эпигенетического фактора риска прогрессии заболевания.

Материалы и методы: в исследование включены 90 пациенток с различными исходами динамического наблюдения LSIL, ассоциированного с одним из типов ВПЧ ВКР (16, 18, 33). I группа — 43 пациентки с регрессом заболевания; II группа — 30 пациенток с персистенцией ВПЧ-инфекции и III группа — 17 больных с прогрессией LSIL. Эффективность дифференцированного подхода к ведению пациенток исследуемых групп оценивали по результатам цитологии цервикальных мазков и иммуноцитохимической реакции, уровню вирусной нагрузки, результатам кольпоскопического исследования, динамике сывороточного уровня фолиевой кислоты. Статистическую обработку результатов проводили с использованием программ IBM SPSS Statistics 28.0.1.1, STATISTICA 13.5.0.17 и пакета MedCalc 20.027.

Результаты: установлена прогностическая значимость ряда анамнестических параметров и дефицита сывороточных фолатов, совокупность которых можно использовать в качестве предикторов прогрессии исхода заболевания; разработана компьютерная программа для расчёта индивидуального риска прогрессии заболевания (ИРП), что облегчает использование разработанного способа расчета прогрессии в клинической практике.

Выводы: предлагаемый способ с высокой долей достоверности и информативности позволяет прогнозировать прогрессию LSIL, не нарушая алгоритма актуальных клинических рекомендаций, своевременно формировать среди пациенток группу высокого риска развития более тяжёлой формы заболевания (HSIL) и индивидуально определять дальнейшую лечебную тактику.

Для цитирования:

Ануфриева В.Г., Лебеденко Е.Ю., Волошин В.В., Гайда О.В. Оптимизация подходов к ведению пациенток с цервикальной интраэпителиальной неоплазией легкой степени (LSIL), ассоциированной с вирусами папилломы человека высокого онкогенного риска. Медицинский вестник Юга России. 2023;14(2):5-17. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-2-5-17

For citation:

Anufrieva V.G., Lebedenko E.Yu., Voloshin V.V., Gaida O.V. Optimization of management approaches for patients with cervical intraepithelial neoplasia mildly (LSIL) associated with high oncogenic risk human papillomaviruses. Medical Herald of the South of Russia. 2023;14(2):5-17. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-2-5-17

Введение

Инфицирование вирусом папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР) на сегодняшний день является доказанным, наиболее значимым фактором риска цервикальных интраэпителиальных неоплазий (CIN) и неотъемлемым компонентом её прогрессирования в инвазивный плоскоклеточный рак. При высоком уровне частоты заражения вирусом папилломы человека в течение жизни (80%) около 83% инфекций — преходящие, развитие интраэпителиальной неоплазии будет зарегистрировано только у 5–10% инфицированных женщин, а рак шейки матки (РШМ) разовьётся менее, чем у 1%.

В настоящее время исход CIN (особенно цервикальной интраэпителиальной неоплазии шейки матки легкой степени (LSIL)) трудно предсказать, в связи с чем зачастую неоправданное применение активной хирургической тактики цервикальных интраэпителиальных поражений, способных самостоятельно регрессировать, приводит к ряду неблагоприятных последствий для репродуктивного здоровья. Бесплодие, невынашивание беременности, преждевременные роды, недостаточность шейки матки и кесарево сечение при последующих беременностях определяют непрекращающийся поиск эпигенетических факторов, которые могут служить прогностическими маркёрами риска прогрессирования CIN.

Метилирование дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в положении С5 цитозинового основания в составе CpG-динуклеотидов — доказанный основной эпигенетический механизм, нарушения которого регистрируются уже на ранних стадиях канцерогенеза и являются важным этапом в прогрессии неоплазии. Имея эпигенетическую природу, эти нарушения запускают изменения в экспрессии генов, но, не затрагивая нуклеотидной последовательности ДНК и не приводя к структурным изменениям генома, потенциально обратимы [1,2].

Известно, что персистенция ВПЧ ВКР и прогрессия CIN от легкой до тяжёлой степени, развитие РШМ зависят от метилирования ДНК самого вируса. Полноценный процесс метилирования ДНК ВПЧ ВКР после внедрения в клетку цервикального эпителия определяет ряд важнейших протективных эффектов, таких как ингибирование синтеза онкобелков Е6 и Е7, что способствует подавлению процессов клеточной пролиферации, поддержку апоптоза малигнизированных клеток, повышение синтеза интерферона, поддержку защитных регуляторных механизмов репарации ДНК и стабилизацию генома в конечном итоге [3].

Гипометилирование мобильных ДНК в геноме человека запускает активацию транскрипции, что доказано при изучении эпигенетики ряда многих злокачественных новообразований. Нарушение метилирования ДНК в клетках в результате снижения количества метильных групп коррелирует со степенью злокачественности опухоли и является одним из наиболее ранних событий в многоступенчатом процессе канцерогенеза в молочной железе, шейке матки, яичниках, головном мозге [3–6].

В современной акушерской профессиональной и научно-популярной литературе широко освещена высокая эффективность фолиевой кислоты и витамино-минеральных комплексов, содержащих витамин В9, в первичной профилактике дефектов нервной трубки плода при их применении в периконцепционном периоде [7–9].

Среди исследований последних лет научный и практический интерес представляют данные о наличии взаимосвязи между сывороточным уровнем фолиевой кислоты и различными онкологическими заболеваниями [10–14].

Связь между недостаточностью фолатов и риском развития рака различных локализаций продемонстрировали результаты метаанализа, опубликованного в 2015 г. [15]. Имеются сведения, что дефицит фолатов в сочетании с полиморфизмом метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) ассоциируется с большей частотой колоректального рака [16] и рака молочной железы [17].

Несмотря на доказанную взаимосвязь нарушений процесса метилирования ДНК с канцерогенезом, его причины и конкретные механизмы являются предметом дальнейших исследований и дискуссий. В частности, широко обсуждается вопрос о новых подходах к лечению злокачественных новообразований путём демитилирования генов-супрессоров опухолевого роста с последующей их реактивацией [18].

Вопрос о возможности снижения риска прогрессии с LSIL ассоциированных с ВПЧ ВКР путём коррекции сывороточного уровня фолиевой кислоты остается малоизученным.

В проводимое нами исследование включены 90 пациенток с различными исходами динамического наблюдения LSIL, ассоциированного с одним из типов ВПЧ ВКР (16, 18, 33). I группа — 43 пациентки с регрессом заболевания (нормализация результатов цервикального мазка (NILM) на фоне элиминации ВПЧ ВКР или снижения уровня вирусной нагрузки до клинически-малозначимого (менее 103 геномных эквивалентов ВПЧ ВКР), нормализацией визуального состояния шейки матки по данным кольпоскопического исследования (табл. 1).

II группа представлена 30 пациентками с персистенцией ВПЧ-инфекции, у которых по прошествии 6 месяцев наблюдения сохранялись изменения цитологии цервикального эпителия в пределах LSIL, отмечался прежний уровень вирусной нагрузки (p=0,571, χ2=1,122), отсутствовали статистически значимые изменения в количестве баллов МКИР (табл. 2).

III группу составили 17 больных с прогрессией LSIL, характеризовавшейся цитологическими изменениями цервикального эпителия до HSIL, положительным тестом двойного окрашивания коэкспрессии р16ink4α/Ki-67 по результатам иммуноцитохимического исследования, статистически значимым ростом вирусной нагрузки (p<0,001, χ2=39,192), увеличением количества баллов МКИР (p<0,01, χ2=52,41) (табл. 4).

Предыдущими исследованиями, проведёнными на кафедре акушерства и гинекологии №3 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России установлена прогностическая значимость ряда анамнестических параметров и дефицита сывороточного уровня фолиевой кислоты, совокупность которых можно использовать в качестве предикторов прогрессии исхода заболевания [19]. Полученные результаты положены в основу разработки способа прогноза прогрессии LSIL (Патент РФ №2766719 опубликован 15.03.2022) [20].

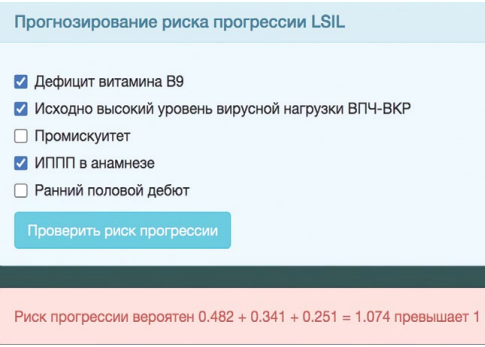

Для удобства применения разработанного способа в клинической практике разработана компьютерная программа, позволяющая автоматически рассчитывать числовое значение индекса риска прогрессии (ИРП). При величине ИРП <1 риск перехода LSIL в более тяжёлую форму заболевания «низкий» возможно дальнейшее наблюдение в соответствии с клиническими рекомендациями. При значении ИРП >1 риск прогрессии расценивают как «высокий», а дальнейшее динамическое наблюдение, регламентированное клиническими рекомендациями [21], необходимо дополнить верификацией этиологии фолатного дефицита и его коррекцией.

Все пациентки с сывороточными концентрациями фолиевой кислоты, выходящими за пределы референсных значений (табл. 1), были консультированы профильными специалистами для уточнения генеза недостаточного уровня витамина В9 (алиментарный дефицит, мутации в генах, кодирующих ферменты цикла фолиевой кислоты), а также выбора основного направления фармакотерапии. В результате обследования пациенток не диагностировано клинических и лабораторных маркеров фолатдефицитной анемии, а основной причиной дефицита фолиевой кислоты был выявлен алиментарный фактор.

Таблица / Table 1

Частота встречаемости нарушений уровня фолиевой кислоты у пациенток исследуемых групп, (%)

Incidence of folic acid disorders in patients in the study groups, (%)

|

Сывороточный уровень витамина В9 (нг/мл) / Serum folic acid levels ( ng/ml) |

Клинические группы / Clinical groups |

χ2 |

p |

||

|

I группа / group I (n= 43) |

II группа / group II (n= 30) |

III группа / group III (n= 17) |

|||

|

абс (%) [ 95%ДИ] |

абс (%) [ 95%ДИ] |

абс (%) [ 95%ДИ] |

|||

|

Норма / Normal(≥6) |

38 (88,4) [ 62,4-98,2] |

3 (10,0) [ 6,5-18,3] |

1 (5,9) [ 1,2-10,3] |

40,960 0,003 32,950 |

pI-II<0,001 pII-III=0,954 pI-III<0,001 |

|

Недостаточность / Insufficiency (3,1-5,9) |

4 (9,3) [ 0,8-11,4] |

24 (80,0) [ 68,2-95,3] |

4 (23,5) [ 12,4-29,7] |

34,425 12,119 1,080 |

pI-II<0,001 pII-III<0,001 pI-III=0,299 |

|

Дефицит / Deficiency (<3,0) |

1 (2,3) [ 0] |

3 (10,0) [ 1,8-18,4] |

12 (70,6) [ 67,1-87,3] |

29,549 15,649 29,549 |

pI-II<0,001 pII-III<0,001 pI-III<0,001 |

40 из 43 пациенток I группы (81,6%) с регрессом заболевания был рекомендован «рутинный» цервикальный скрининг в соответствии с отечественными клиническими рекомендациями (ВПЧ-тестирование в сочетании с цитологическим исследованием цервикального образца (co-test) каждые три года). 3 из 43 (18,4%) пациенткам I группы с недостаточностью витамина В9 рекомендовали профилактическую дозу фолиевой кислоты (400 мкг/сут.) с помощью перорального приёма комплексного препарата, содержащего в своем составе комбинацию фолиевой кислоты (200 мкг) и активной формы синтетической фолиевой кислоты 5-МТГФ (L-метилфолат) (200 мкг) по 1 таблетке в сутки в течение трёх месяцев. Выбор данного препарата был определён его возможностями осуществлять дотацию фолатов без учёта генетических полиморфизмов ферментов фолатного цикла. В связи с тем, что абсорбция метафолина может осуществляться без участия различных ферментативных систем кишечной трубки, восполнение необходимого уровня фолиевой кислоты и реализация важнейших обменных функции данного микронутриента (репликация ДНК и метилирование) могут быть осуществлены и у пациенток к дефектом фермента метилентетрогидрофолатредуктазы (МTHFR) [22].

Для пациенток II группы (c персистенцией ВПЧ ВКР) выжидательная тактика была дополнена коррекцией фолатного статуса в зависимости от наличия и выраженности нарушений сывороточного уровня витамина В9. 3 из 30 больных (10,0%) (с дефицитом данного микронутриента) профильными специалистами была назначена фолатная терапия (пероральный прием препаратов фолиевой кислоты 1000 мкг/сут.). 24 из 30 пациенткам (80,0%) данной группы рекомендован профилактический приём комплексного препарата, содержащего в своем составе комбинацию фолиевой кислоты (200 мкг) и активной формы синтетической фолиевой кислоты 5-МТГФ (L-метилфолат) (200 мкг) по 1 таблетке в сутки в течение трёх месяцев. У 3 из 30 женщин данной группы (10,0%) нарушений сывороточного уровня фолиевой кислоты не выявлено.

Пациенткам III группы с прогрессией заболевания в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями была выполнена прицельная биопсия шейки матки с последующей морфологической верификацией биоптата. Всем 17 больным с верифицированным CIN II в биоптате выполнена петлевая электрохирургическая эксцизия шейки матки с последующим гистологическим исследованием иссечённого цервикального конуса. По полученным результатам совпадение гистологического заключения (CINII) с результатами прицельной биопсии отмечено у 15 из 17 пациенток (88,2%). У двух из 17 (11,8%) больных отмечено несовпадение диагнозов: в одном случае обнаружена более высокая степень поражения, выявлена carcinoma in situ (CIS), пациентка направлена в специализированное учреждение для дальнейшего наблюдения, в другом — менее выраженное поражение (CINI).

Активная тактика в III группе пациенток сопровождалась медикаментозной коррекцией сывороточных концентраций фолиевой кислоты. 15 из 16 больных (93,7%) с дефицитом витамина В9 получали фолатную терапию (пероральный приём препаратов фолиевой кислоты 1000 мкг в сутки) с контролем её сывороточного уровня в динамике лечения. Одна из 16 пациенток (6,3%) с недостаточностью витамина В9 принимала комплексный препарат, содержащий в своем составе комбинацию фолиевой кислоты (200 мкг) и активной формы синтетической фолиевой кислоты 5-МТГФ (L-метилфолат) (200 мкг) по 1 таблетке в сутки в течение трёх месяцев. Послеоперационное медикаментозное лечение больным III группы заключалось в локальной интравагинальной терапии препаратом, обладающим мультитаргетной противоопухолевой активностью в отношении цервикальных плоскоклеточных интраэпителиальных поражений ассоциированных с ВПЧ, содержащим 3,3’-дииндолилметан по 1 влагалищному суппозиторию (100 мг) два раза в сутки в течение трёх месяцев.

Эффективность дифференцированного подхода к ведению пациенток исследуемых групп оценивали по результатам цитологии цервикальных мазков и иммуноцитохимической реакции коэкспрессии p16ink4α/Ki-67, уровню вирусной нагрузки, результатам кольпоскопического исследования, динамике сывороточного уровня фолиевой кислоты.

Определение сывороточного уровня концентрации фолиевой кислоты проводили методом хемилюминесцентного иммуноанализа на микрочастицах, Architect i2000(Abbott) с использованием набора реагентов ADVIA Centaur FOL производства Siemens Healthcare Diagnostics (Германия). Результаты концентрации витамина В9 интерпретировали в соответствии с референсными значениями — 3,1–20,5нг/мл.

Статистическую обработку результатов проводили с использованием методов параметрического и непараметрического анализа с использованием программ IBM SPSS Statistics 28.0.1.1 (разработчик — IBM Corporation), STATISTICA 13.5.0.17 (разработчик — StatSoft.Inc) и пакет MedCalc 20.027.

Во II группе через 6 месяцев статистически значимо снизилась общая доля пациенток с LSIL (со 100,0% до 20,0%; χ2=36,736, p<0,001). По итогам 12 месяцев наблюдения данные изменения цервикального эпителия сохранялись только у двух пациенток (6,7%; χ20-12=48,817, р<0,001). Прогрессия цервикального интраэпителиального поражения до HSIL не выявлена ни у одной больной. Достоверно значимо возросла частота нормальных цервикальных мазков (NILM) (χ2=24,955, p<0,001), снизилась доля пациенток с клинически значимой (>105 геномных эквивалентов ВПЧ ВКР) и малозначимой вирусной нагрузкой (103-5 геномных эквивалентов) (соответственно χ20-12=5,822, p=0,001 и χ20-12=24,955, p<0,001).

Таблица / Table 2

Динамика цитологических, иммунобиологических, иммуноцитохимических, кольпоскопических и лабораторных параметров в ходе наблюдения за пациентками с персистенцией заболевания (II группа)

Dynamics of cytological, immunobiological, immunocytochemical, colposcopic and laboratory parameters during observation of patients with disease persistence (group II)

|

Параметры / Parameters |

II группа / Group II (n=30) |

χ2; р |

|||||

|

Абс. / abs. |

% |

Абс. / abs. |

% |

Абс. / abs. |

% |

||

|

До лечения / Before treatment |

6 месяцев / 6 months |

12 месяцев / 12 months |

|||||

|

Цитологическое исследование цервикального мазка / Cervical cytology |

|||||||

|

NILM |

0 |

0 |

19 |

63,3 |

28 |

93,3 |

χ2 0-6=24,955; p<0,001 χ2 6-12=6,285; p=0,013 χ2 0-12=0,517; p=0,473

|

|

ASC-US |

0 |

0 |

5 |

16,7 |

0 |

0 |

χ2 0-6=3,491; p=0,062 χ2 6-12=3,491; p=0,062

|

|

LSIL |

30 |

100,0 |

6 |

20,0 |

2 |

6,7 |

χ2 0-6=36,736; p< 0,001 χ26-12=1,298; p=0,255 χ20-12=48,817; p< 0,001 |

|

Уровень вирусной нагрузки ВПЧ ВКР / Viral load of oncogenic HPV |

|||||||

|

Отсутствие ВПЧ ВКР / HPV negative |

0 |

0 |

0 |

0 |

28 |

93,3 |

χ20-12=0,185; p=0,667 |

|

<103 ГЭ ВПЧ ВКР / HPV |

4 |

13,3 |

26 |

80,0 |

0 |

0 |

χ20-6=48,817; p<0,001 χ26-12=35,424; p<0,001 χ20-12=0,185; p=0,667 |

|

103-5 ГЭ ВПЧ ВКР / HPV |

19 |

63,3 |

3 |

10,0 |

2 |

6,7 |

χ20-6=31,822; p< 0,001 χ26-12=0,268; p=0,605 χ20-12=13,983; p<0,001 |

|

ка >105 ГЭ ВПЧ ВКР / HPV |

7 |

23,3 |

1 |

10,0 |

0 |

0 |

χ20-6=1,080; p=0,299 χ26-12=0,0001; p=1,000 χ20-12=5,822; p=0,016

|

|

ИЦХ исследование реакции на коэкспрессию p16ink 4α/Ki-67/ Immunocytochemical study of expression p16ink 4α/Ki-67 |

|||||||

|

p16ink4α/Ki-67 (+) |

0 |

0 |

1 |

3,3 |

0 |

0 |

χ20-6=0,0001; p=1,000 χ26-12=0,0001; p=1,000 |

|

p16ink4α/Ki-67 (-) |

30 |

100,0 |

29 |

96,7 |

0 |

0 |

χ20-6=0,0001; p=1,000 χ26-12=0,0001; p=1,000 |

|

Кольпоскопическое исследование (индекс R.Reid) / Colposcopic index R.Reid |

|||||||

|

0-2 балла / scores |

28 |

93,3 |

29 |

93,3 |

28 |

93,3 |

χ26-12=0,0001; p=1,000 |

|

3-5 баллов / scores |

2 |

6,7 |

1 |

3,3 |

2 |

6,7 |

χ26-12=0,0001; p=1,000 |

|

Сывороточный уровень фолиевой кислот ы/ Serum folic acid levels |

|||||||

|

Норма / Normal В9 (≥6,0 нг/мл) |

3 |

10,0 |

26 |

87,7 |

28 |

93,3 |

χ20-6=32,303; p< 0,001 χ26-12=1,185; p=0,667 χ20-12=38,443; p<0,001 |

|

Недостаточность / Insufficiency (3,1-5,9 нг/мл ) |

24 |

80,0 |

4 |

13,3 |

2 |

6,7 |

χ2 0-6= 24,174; p< 0,001 χ26-12=0,185; p=0,667 χ20-12=29,932; p<0,001 |

|

Дефицит / Deficiency В9 (<3,1 нг/мл) |

3 |

10,0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

χ20-6=1,104; p=0,237 χ20-12=1,404; p=0,237 |

Оценка результатов кольпоскопического исследования в динамике ведения не обнаружила статистически значимого прироста баллов, соответствующих средней степени поражения (χ20-12=0,0001, p=1,000). Таковые сохранялись только у двух (6,7%) больных. У 28 (93,3%) женщин спустя 12 месяцев регистрировалась кольпоскопическая норма или минимальная степень повреждения эпителия (0–2 балла) (табл. 3).

Таблица / Table 3

Сравнительный анализ показателя модифицированного кольпоскопического индекса Р. Рейда (МКИР) у пациенток исследуемых групп в динамике наблюдения (баллы)

Comparative analysis of the modified R. Reid colposcopic index (ICID) in patients in the study groups over time (scores)

|

|

Клинические группы / Clinical groups |

||||||

|

Баллы / Scores |

I группа / Group I (n= 43) |

II группа / Group II (n=30) |

III группа / Group III (n=17) |

χ2 p

|

|||

|

Фон / Initially |

6 мес. / 6 months |

Фон / Initially |

6 мес. / 6 months |

Фон/ Initially |

6 мес. / 6 months |

||

|

|

Абс. / abs. (%) |

Абс. / abs. (%) |

Абс. / abs. (%) |

||||

|

0-21 |

40 (93,0) |

43 (100,0) |

28 (93,3) |

26 (86,7) |

15 (88,2) |

0 |

χ2 I (ф-6 мес.)=3,108 p=0,078 χ2 II (ф-мес.)=0,185 p=0,667 χ2III (ф-6мес.)=23,382 p<0,001 |

|

3-52

|

3 (7,0) |

0 |

2 (4,7) |

4 (13,3) |

2 (11,8) |

1 (5,9) |

χ2 I (ф-6 мес.)=1,382 p=0,240 χ2 II (ф-мес.)=0,185 p=0,667 χ2 III (ф-6мес.)=0,001 p=1,000 |

|

6-83

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

16 (94,1) |

χ2III (ф-6мес.)=26,563 p<0,001 |

Примечание. Градация по модифицированному кольпоскопическому индексу R.Reid: 1минимальное повреждение эпителия; 2средняя степень поражения; 3высокая степень поражения. Градация степени поражения по клинико-кольпоскопическому индексу: 4незначительные поражения; 5CIN I–II; 6поражение высокой степени.

Note. Gradation according to the modified colposcopic index R. Reid: 1minimal epithelial damage; 2mean degree of damage; 3high degree of damage. Gradation of the degree of damage according to the clinical-colposcopic index: 4significant lesions; 5CIN I–II; 6high degree lesion.

Регресс LSIL у пациенток II группы (по данным цитологического, молекулярно-биологического, кольпоскопического исследований) также сопровождался статистически значимой положительной динамикой сывороточных концентраций фолиевой кислоты (табл. 2).

Так, доля женщин с физиологическим уровнем витамина В9 в сыворотке крови возросла с 10,0% до 93,3% (χ20-12=38,443, p<0,001), с «недостаточностью» — снизилась с 80,0% до 6,7% (χ20-12=29,932, p<0,001). «Недостаточность» сывороточного уровня витамина В9, которая выявлена у 2/30 пациенток данной группы (6,7%) отмечалась на фоне персистенции заболевания: сохранялись цитологические изменения цервикального мазка в пределах LSIL, клинически малозначимый уровень вирусной нагрузки (103-5 геномных эквивалентов ВПЧ ВКР), «средняя» степень поражения цервикального эпителия, по данным кольпоскопического исследования (МКИР), составлял 4 балла, отмечалась положительная реакция коэкспрессии p16ink4α/Ki-67 (у 1 из 30 больных (3,3%). Данной пациентке выполнена прицельная биопсия шейки матки с последующей морфологической верификацией биоптата, которая выявила CINI. Продолжено динамическое наблюдение в рамках клинических рекомендаций.

В III группе пациенток через 3 месяца после активной хирургической тактики статистически значимо возросла доля цитологических результатов NILM (χ2=28,235, p<0,001). У 1/16 женщин (6,25%) цитологические изменения цервикального эпителия соответствовали ASC-US (табл. 4). По итогам 12 месяцев наблюдения отсутствие изменений цервикального эпителия отмечали у всех пациенток 16/16 (100,0%).

Таблица / Table 4

Динамика цитологических, иммунобиологических, иммуноцитохимических, кольпоскопических и лабораторных параметров после хирургического лечения HSIL у пациенток с прогрессией заболевания (III группа)

Dynamics of cytological, immunobiological, immunocytochemical, colposcopic, and laboratory parameters after HSIL surgery in patients with disease progression (group III)

|

Параметры / Parameters |

III группа / Group III (n=16)* |

χ2, р |

|||||

|

Абс. / abs. |

% |

Абс. / abs. |

% |

Абс. / abs. |

% |

||

|

До хир. лечения / Prior to surgery |

3 месяца / 3 months |

12 месяцев / 12 months |

|||||

|

Цитологическое исследование цервикального мазка / Cervical cytology |

|||||||

|

NILM |

0 |

0 |

15 |

93,7 |

16 |

100,0 |

χ2 0-3=28,235; p<0,001 χ23-12=0,0001; p=1,000 |

|

ASC-US |

0 |

0 |

1 |

6,3 |

0 |

0 |

χ20-3=0,0001; p=1,000 χ23-12=0,0001; p=1,000 |

|

LSIL |

1 |

6,3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

χ20-3=0,0001; p=1,000 χ23-12=0,0001; p=1,000 |

|

HSIL |

15 |

93,7 |

0 |

0 |

0 |

0 |

χ2 0-3=28,235; p<0,001 |

|

Уровень вирусной нагрузки ВПЧ ВКР / Viral load of oncogenic HPV |

|||||||

|

<103 ГЭ ВПЧ ВКР / HPV |

0 |

0 |

2 |

12,5 |

0 |

0 |

χ20-3=0,533; p=0,466 χ23-12=35,424; p<0,001 χ20-12=0,185; p=0,667 |

|

103-5 ГЭ ВПЧ ВКР / HPV |

1 |

6,3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

χ20-3=0,0001 p=1,000 |

|

ка >105 ГЭ ВПЧ ВКР / HPV |

15 |

93,7 |

0 |

0 |

0 |

0 |

χ2 0-3=28,235 p<0,001 |

|

ИЦХ исследование реакции на коэкспрессию p16ink 4α/Ki-67/ Immunocy to chemical study of expression p16ink 4α/Ki-67 |

|||||||

|

p16ink4α/Ki-67 (+) |

14 |

87,5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

χ20-3=21,460; p< 0,001 |

|

p16ink4α/Ki-67 (-) |

2 |

12,5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

χ20-3=0,533; p=0,466 χ20-12=0,0001; p=1,000 |

|

Кольпоскопическое исследование (индекс R.Reid) / Colposcopic index R.Reid |

|||||||

|

0-2 балла / scores |

0 |

0 |

15 |

93,7 |

16 |

100,0 |

χ2 0-3=28,235; p<0,001 χ23-12=0,0001; p=1,000 |

|

3-5 баллов / scores |

1 |

6,3 |

1 |

6,3 |

0 |

0 |

χ20-3=0,0001; p=1,000 |

|

6-8 баллов / scores |

15 |

93,7 |

0 |

0 |

0 |

0 |

χ2 0-3=28,235; p<0,001 χ20-12=0,0001; p=1,000 |

|

Сывороточный уровень фолиевой кислоты / Serum folic acid levels |

|||||||

|

Норма / normal В9 (≥6,0 нг/мл) |

0 |

0 |

7 |

43,8 |

13 |

81,3 |

χ20-3=6,583; p=0,011 χ23-12=3,333; p=0,068 χ20-12=18,656; p<0,001 |

|

Недостаточность / insufficiency (3,1-5,9 нг/мл ) |

1 |

6,3 |

6 |

37,5 |

3 |

18,7 |

χ2 0-3= 2,926; p=0,088 χ23-12=0,618; p=0,432 χ20-12=0,286; p=0,593 |

|

Дефицит / deficiency В9 (<3,1 нг/мл) |

15 |

93,7 |

3 |

18,7 |

0 |

0 |

χ20-3=15,365; p<0,001 χ23-12=1,471; p=0,226 χ20-12=24,596; p<0,001 |

Примечание: * — количество пациенток III группы с гистологически верифицированным CIN II

Note: * — patients in group III with histologically verified CIN II.

В динамике наблюдения от 3 до 12 месяцев статистически достоверно снизилась клинически значимая вирусная нагрузка ВПЧ ВКР (χ20-12=28,235, p<0,001). Иммуноцитохимическое исследование коэкспрессии p16ink4α/Ki-67 не выявило положительной реакции ни у одной пациентки, что имело достоверно значимые различия по сравнению с результатами по данному параметру до хирургического лечения (χ20-12=21,460, p<0,001) (табл. 4).

Результаты кольпоскопического исследования спустя 12 месяцев регистрировали достоверно значимые изменения: минимальная степень повреждения эпителия (0–2 балла) выявлена у всех (100,0%) пациенток данной группы (χ20-12=28,235, p<0,001).

После активной хирургической тактики в отношении HSIL и коррекции фолатного статуса положительная динамика цитологических, иммунобиологических, иммуноцитохимических и кольпоскопических параметров сопровождалась нормализацией сывороточных концентраций витамина В9, которые достигли уровня нормативных значений к концу третьего месяца у 43,8% больных (χ2=6,583, p=0,011), а по итогам 12 месяцев — у 81,3% (χ2=18,656, p<0,001) (табл. 4).

Дальнейшее наблюдение за больными III группы осуществлялось согласно клиническим рекомендациям: проведение цитологического исследования микропрепарата шейки матки и молекулярно-биологического исследования отделяемого из цервикального канала на ВПЧ ВКР для раннего выявления рецидива [21].

Проверка статистических гипотез и апробация разработанного способа прогнозирования прогрессии LSIL была проведена у 43 пациенток I группы (с регрессом заболевания) и у 17 больных III группы (с прогрессией LSIL). Из 43 женщин I группы, у которых по результатам проведённого исследования отмечен регресс заболевания, значения ИРП LSIL < 1 (среднее значение — 0,81±0,02), характеризовало «низкий» риск прогрессии у 38-ми пациенток (88,4%) («истинно-отрицательный» результат). У 5 пациенток данной группы (11,6%) значения ИРП LSIL оказались >1, что соответствовало «высокому» риску прогрессии цервикальной интраэпителиальной неоплазии («ложно-положительный» результат).

В III группе пациенток (с реализацией LSIL в более тяжёлую форму цервикальной дисплазии) средние цифровые значения ИРП LSIL, соответствующие «высокому» риску (>1), составили 1,53±0,29 у 16 из 17 пациенток (88,2%), («истинно-положительные» результаты). У двух из 17 больных III группы (11,8%) с подтверждённым прогрессом LSIL были выявлены «ложно-отрицательные» результаты, поскольку значения ИРП LSIL оказались <1 (0,941 и 0,821).

Возможности разработанного способа прогнозирования прогрессии LSIL демонстрируют ниже представленные клинические наблюдения

Клиническое наблюдение 1

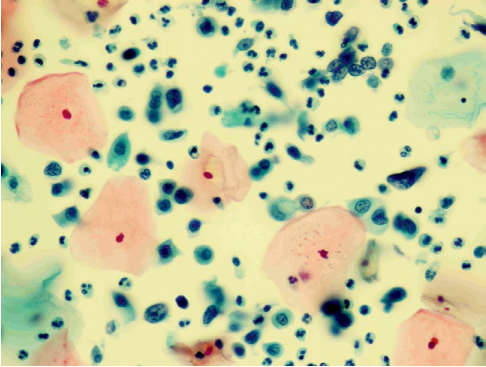

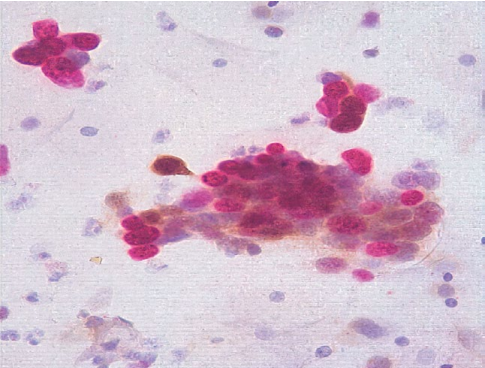

У пациентки Д-евой, 1990 г. р., цитологическое исследование цервикального мазка выявило LSIL (Рис.1), ВПЧ-тестирование с генотипированием обнаружило инфицированность ВПЧ 16 типом в клинически значимой концентрации (5,67 lg).

Рисунок 1. Пациентка Д-ева, 1990 г. р. Жидкостная цитология, окраска по Папаниколау, ×400. LSIL, признаки HPV. Клетки промежуточных и парабазального слоёв, метапластические со слабым дискариозом. Койлоцитоз в клетке промежутного слоя. Паракератоз в клетках поверхностного слоя.

Figure 1. Patient D-eva, born in 1990. Liquid cytology, color according to Pap, ×400. LSIL, HPV features. Cells of the intermediate and parabasal layers, metaplastic with mild discariosis. Coylocytosis in the gap layer cell. Paraceratosis in surface layer cells

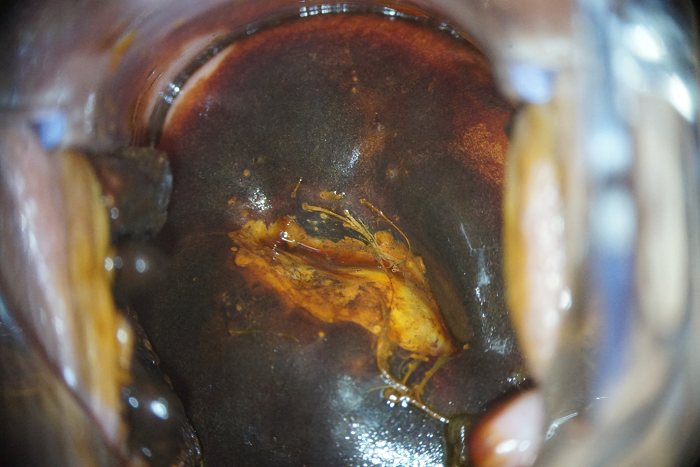

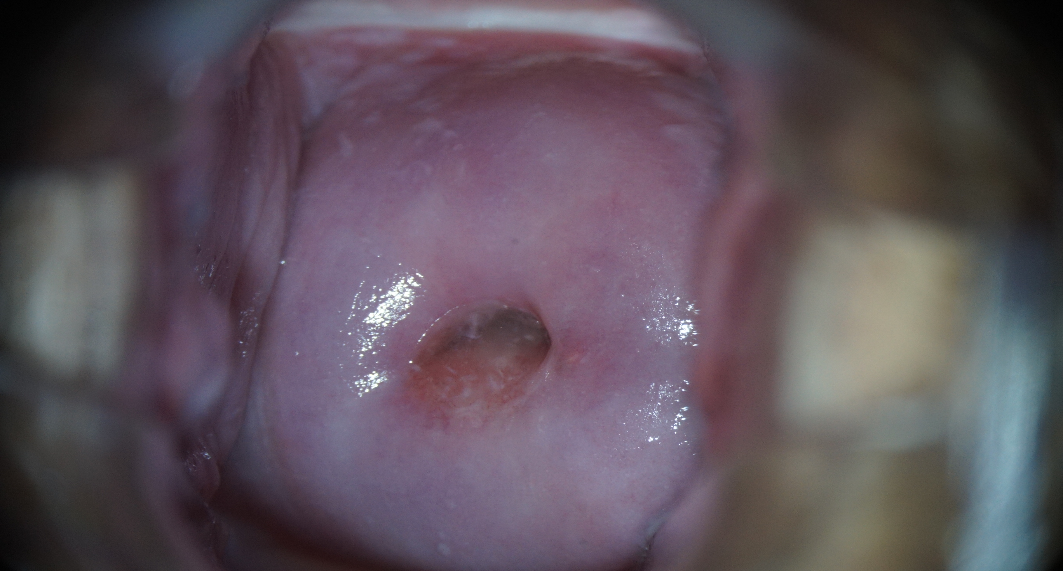

При расширенной кольпоскопии обнаружено наличие аномальных картин I степени (рис. 2).

|

|

|

Примечание: а) бледный ацетобелый участок, окантовывающий стык перехода плоского эпителия в цилиндрический. Открытые протоки цервикальных желёз с ободками ороговения (фото после воздействия 3%-ной уксусной кислотой). Note: a) pale acetowhite area edging the junction of the transition of the flat epithelium into a cylindrical one. Open ducts of cervical glands with corneal rims (photo after exposure to 3% acetic acid). |

Б) проба Шиллера положительная: нанесение 1%-ного водного раствора Люголя не окрасило очаг поражения, а также ободки открытых протоков цервикальных желез. b) Schiller's test is positive: application of 1% water solution of Lugol did not color the lesion, as well as the rims of the open ducts of the cervical glands. |

Рисунок 2. Пациентка Д-ева, 1990 г. р. Аномальная кольпоскопическая картина I степени.

Figure 2. Patient D-eva, born in 1990. Abnormal colposcopic picture of the 1st degree.

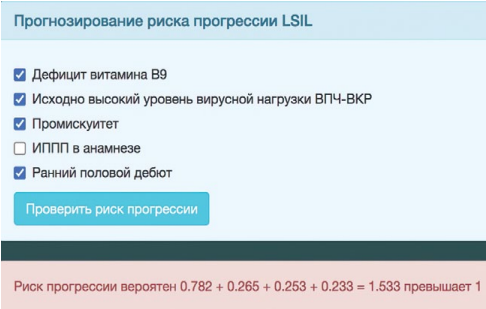

У пациентки сывороточная концентрация фолиевой кислоты составила 3,0 нг/мл. В анамнезе пациентка перенесла хламидийную инфекцию. Половой дебют в 18 лет. Пациентка замужем, имеет постоянного полового партнера. Данные анамнестические факторы внесены в окно компьютерной программы. Значения ИРП составили 1,074, что соответствовало «высокому» риску прогрессии LSIL (рис. 3).

Рисунок 3. Окно файла компьютерной программы автоматического расчёта индекса риска риска прогрессии LSIL у пациентки Д-евой.. Значение ИРП >1, «высокий» риск.

Figure 3. Computer program window for automatic calculation of risk index of LSIL progression in patient D-eva.. IRD value > 1, risk “high”.

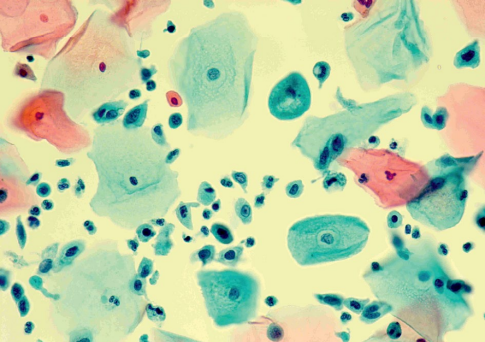

Пациентка консультирована профильными специалистами, даны рекомендации по коррекции фолатного статуса. Пациентка лечение не провела, через 6 месяцев на приём не явилась. Повторное исследование через 12 месяцев выявило прогрессию заболевания: по результатам цитологического исследования обнаружено поражение высокой степени (HSIL) (рис. 4).

Рисунок 4. Пациентка Д-ева, 1990 г. р. (через 12 мес). Жидкостная цитология, окраска по Папаниколау, ×400. HSIL. Выраженный дискариоз клеток плоского эпителия промежуточного парабазального и базального слоев.

Figure 4. Patient D-eva, born in 1990 (after 12 months). Liquid cytology, Pap coloration, ×400. HSIL. Pronounced discariosis of flat epithelium cells of the intermediate parabasal and basal layers.

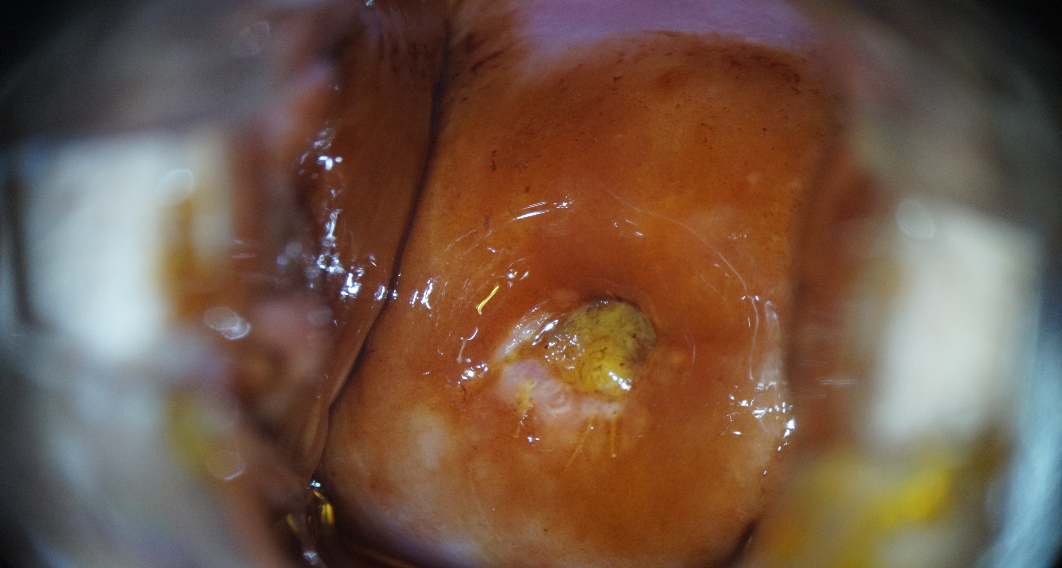

ВПЧ-тестирование с генотипированием выявило дальнейший рост вирусной нагрузки ВПЧ 16 типом в клинически значимой концентрации (6,41 lg). При расширенной кольпоскопии обнаружено наличие аномальных картин II степени (рис. 5). Сывороточный уровень витамина В9 оставался без выраженной положительной динамики (3,7 нг/мл). Иммуноцитохимическое исследование выявило положительную реакцию на коэкспрессию p16ink 4α/Ki-67 в ядрах клеток эпителия с дискариозом (рис. 6).

|

|

|

Примечание: а) крупный ацетобелый участок с волокнисто-зубчатыми краями, сочетанием нежной и грубой мозаики после нанесения 3,0%-ного раствора уксусной кислоты. Note: a) large acetowhite area with fibrous-toothed edges, combination of delicate and coarse mosaic after application of 3.0% acetic acid solution. |

б) проба Шиллера положительная: нанесение 1%-ного водного раствора Люголя не окрасило очаг поражения. b) the Schiller test is positive: application of 1% Lugol aqueous solution did not paint the lesion. |

Рисунок 5. Пациентка Д-ева, 1990 г. р. (через 12 мес наблюдения). Аномальная кольпоскопическая картина II степени.

Figure 5. Patient D-eva, born in 1990 (after 12 months of observation). Grade II abnormal colposcopic pattern.

Риcунок 6. Пациентка Д-ева, 1990 г. р. Иммуноцитохимическое исследование, ×400. HSIL. Коэкспрессия p16ink 4α/Ki-67 в ядрах клеток эпителия с дискариозом. Коричневое окрашивание — p16ink 4α, красное — Ki-67

Figure 6. Patient D-eva, born in 1990. Immunocytochemical study, ×400. HSIL. Co-expression of p16ink 4α/Ki-67 in the nuclei of epithelial cells with discariosis. Brown color — p16ink 4α, red — Ki-67

Результаты гистологического исследования биоптата шейки матки выявили CIN II, края лоскута негативны (рис. 7).

Рисунок 7. Пациентка Д-ева, 1990 г. р. Биоптат шейки матки, окраска гематоксилином-эозином, ×200. CIN II (HSIL), хронический цервицит, HPV-инфекция. Пролиферирующие базалоидные клетки с дискариозом занимают 2/3 эпителиального пласта. Дискератоз и койлоцитоз в клетках поверхностных и промежуточных слоёв. Субэпителиальный ангиоматоз и слабо выраженная лимфоцитарная инфильтрация.

Figure 7. Patient D-eva, born in 1990. Cervical biopsy, hematoxylin-eosin staining, ×200. CIN II (HSIL), chronic cervicitis, HPV-infection. Proliferating basaloid cells with discariosis occupy 2/3 of the epithelial stratum. Dyskeratosis and coylocytosis in surface and intermediate layer cells. Subepithelial angiomatosis and mild lymphocytic infiltration.

С данной пациенткой проведена активная лечебная тактика (комплексная терапия): конизация шейки матки (подтвердившая CINII) + локальная интравагинальная терапия препаратом, обладающим мультитаргетной противоопухолевой активностью в отношении цервикальных плоскоклеточных интраэпителиальных поражений ассоциированных с ВПЧ, содержащим 3,3’-дииндолилметан по 1 влагалищному суппозиторию (100 мг) два раза в сутки в течение трёх месяцев. Коррекция фолатного статуса. Наблюдение в соответствии с клиническими рекомендациями у пациенток с CINII.

Клиническое наблюдение 2

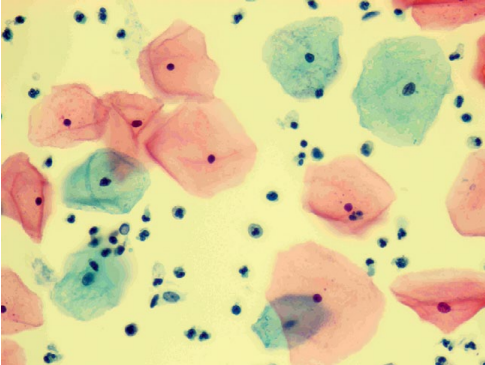

У пациентки Б-евой, 1994 г. р., выявлено LSIL на фоне инфицирования 16 типом ВПЧ в концентрации 4,31 lg (рис. 8).

Рисунок 8. Пациентка Б-ева, 1994 г. р. Жидкостная цитология, окраска по Папаниколау, ×400. LSIL, признаки HPV. Клетки промежуточных и парабазального слоёв, метапластические со слабым дискариозом. Койлоцитоз в клетке промежутного слоя. Паракератоз в клетках поверхностного слоя.

Figure 8. Patient B-eva, born in 1994. Liquid cytology, color according to Pap, ×400. LSIL, HPV-features. Cells of the intermediate and parabasal layers, metaplastic with mild discariosis. Coylocytosis in the gap layer cell. Paraceratosis in surface layer cells.

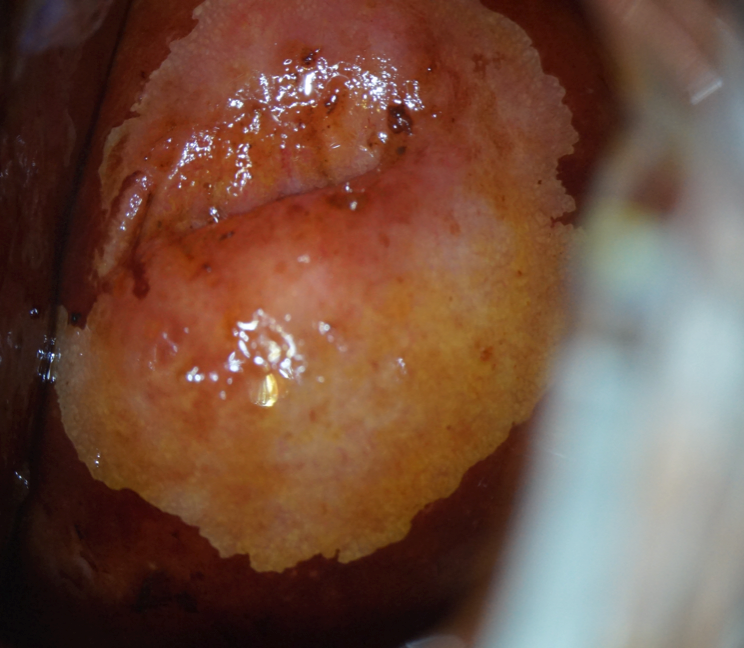

При расширенной кольпоскопии обнаружены аномальные кольпоскопические изменения I степени (рис. 9). Из анамнеза: половой дебют в 14 лет, ИППП не болела, не замужем, постоянного полового партнера нет.

|

|

|

Примечание: а) нежный ацетобелый эпителий в зоне трансформации I типа после нанесения 3,0%-ного раствора уксусной кислоты. Note: a) delicate acetowhite epithelium in type I transformation zone after application of 3.0% acetic acid solution. |

Б) проба Шиллера положительная: нанесение 1%-ного водного раствора Люголя не окрасило очаг поражения. b) Schiller test positive: application of 1% Lugol aqueous solution did not paint the lesion. |

Рисунок 9. Пациентка Б-ева, 1994 г. р. Аномальная кольпоскопическая картина I степени.

Figure 9. Patient B-eva, born in 1994. Abnormal colposcopic picture of the 1st degree.

Сывороточный уровень фолиевой кислоты у данной пациентки составлял 2,6 нг/мл, рекомендовано консультирование профильными специалистами для верификации причины дефицита фолатного статуса и его коррекции.

Выявленные факторы внесены в окно компьютерной программы. Значения ИРП составили 1,533, что соответствовало «высокому» риску прогрессии LSIL (рис. 10)

Рисунок 10. Окно файла компьютерной программы автоматического расчёта индекса риска прогрессии LSIL у пациентки Б-евой. Значение ИРП >1, «высокий»риск.

Figure 10. Computer program window for automatic calculation of LSIL progression risk index in patient B-eva. IRD value > 1, risk “high”.

Спустя 6 месяцев, согласно клиническим рекомендациям, выполнен перечень регламентированных исследований. При повторном консультировании оценена динамика лабораторных и инструментальных методов диагностики шейки матки (цитологическое исследование мазка с эктоцервикса, молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на ВПЧ с проведением генотипирования и определением вирусной нагрузки, расширенная кольпоскопия, исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови). На фоне повышения концентраций витамина В9 (до 16,1 нг/мл) отмечена нормализация результатов цервикального мазка (рис. 11) и кольпоскопической картины (рис. 12). Результаты генотипирования ВПЧ ВКР показали снижение уровня вирусной нагрузки 16-го типа ВПЧ до клинически малозначимого (102 геномных эквивалентов ВПЧ ВКР).

Рисунок 11. Пациентка Б-ева, 1994 г. р. (через 6 месяцев наблюдения). Жидкостная цитология, окраска по Папаниколау, ×400. NILM. Поверхностные и промежуточные клетки многослойного плоского неороговевающего эпителия, цилиндрические эндоцервикальные клетки расположенные поодиночке и группой, лейкоциты.

Figure 11. Patient B-eva, born in 1994 (after 6 months of follow-up). Liquid cytology, Pap coloration, ×400. NILM. Surface and intermediate cells of a multilayer flat non-threshold epithelium, cylindrical endocervical cells located singly and in a group, white blood cells.

|

|

|

Примечание: а) оригинальный плоский эпителий бледно-розового цвета, гладкая-блестящая поверхность. Note: a) original flat epithelium pale pink, smooth-shiny surface. |

б) проба Шиллера отрицательная. Равномерное окрашивание эктоцервикса 1% -ным водным раствором Люголя. b) Schiller's test is negative. Uniform ectocervix staining with 1% Lugol aqueous solution. |

Рисунок 12. Нормальная кольпоскопическая картина у пациентки Б-евой, 1994 г. р., через 6 месяцев наблюдения.

Figure 12. Normal colposcopic pattern in patient B-eva, born in 1994 after 6 months of follow-up.

Проведённое иммуноцитохимическое исследование не выявило положительной реакции коэкспрессии p16ink4α/Ki-67 (рис.13). Рекомендован рутинный цервикальный скрининг в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями.

Рисунок 13. Пациентка Б-ева, 1994 г. р. Иммуноцитохимическое исследование, ×400. NILM. Отсутствие коэкспрессии p16ink 4α/Ki-67в ядрах клеток эпителия.

Figure 13. Patient B-eva, born in 1994. Immunocytochemical study, ×400. NILM. No co-expression of p16ink 4α/Ki -67 in epithelial cell nuclei.

Выводы

Таким образом, полученные результаты позволили оптимизировать подходы к ведению пациенток с LSIL, ассоциированными с ВПЧ ВКР. Предлагаемый способ с высокой долей достоверности и информативности позволяет прогнозировать прогрессию цервикального плоскоклеточного интраэпителиального поражения низкой степени (LSIL), ассоциированного с ВПЧ и, не нарушая алгоритма актуальных клинических рекомендаций, своевременно формировать среди данных пациенток группу «высокого» риска развития более тяжёлой формы заболевания, индивидуально определять дальнейшую лечебную тактику, обоснованно предпринимать инвазивные лечебно-диагностические вмешательства на шейке матки.

Список литературы

1. Matsuyama M., Søraas A., Yu S., Kim K., Stavrou Ex., et al. Analysis of epigenetic aging in vivo and in vitro: Factors controlling the speed and direction. Exp Biol Med (Maywood). 2020; 245 (17): 1543-1551. doi: 10.1177/1535370220947015

2. Zhang L, Tan W., Yang H., Zhang S., Dai Y. Detection of Host Cell Gene / HPV DNA Methylation Markers: A Promising Triage Approach for Cervical Cancer. Front Oncol. 2022; 12: 831949. doi: 10.3389/fonc.2022.831949

3. Абрамов П. М., Катаргин А. Н., Федорова М. Д., Киселева Н. П., Павлова Л. С., Винокурова С. В. Роль метилирования регуляторного района вируса папиллом человека типа 16 в экспрессии вирусных онкогенов Е6 и E7 в первичных опухолях шейки матки. Успехи молекулярной онкологии. 2018; 5 (4): 110-116.

4. Lyko F. The DNA methyltransferase family: a versatile toolkit for epigenetic regulation. Nat Rev Genet. 2018; 19 (2): 81-92. doi: 10.1038/nrg.2017.80

5. Mandaviya P. R., Joehanes R., Brody J., Castillo-Fernandez J. E., Dekkers K. F., et al. Association of dietary folate and vitamin B-12 intake with genome-wide DNA methylation in blood: a large-scale epigenome-wide association analysis in 5841 individuals. Am J Clin Nutr. 2019; 110 (2): 437-450. doi: 10.1093/ajcn/nqz031

6. Di Domenico M., Giovane G., Kouidhi S., Iorio R., Romano M., et al. HPV epigenetic mechanisms related to Oropharyngeal and Cervix cancers. Cancer Biol Ther. 2018; 19 (10): 850-857. doi: 10.1080/15384047.2017.1310349

7. Громова О. А., Торшин И. Ю., Тетруашвили Н. К., Лиманова О. А. О новых тенденциях в нутрициальной поддержке беременности. Акушерство и гинекология. 2018; 1: 21-28.

8. Карева Е. Н., Зорина Л. А., Судницына М. В. Тетрагидрофолат: роль в прегравидарной подготовке и ведении беременности. Акушерство и гинекология: новости мнения, обучение. 2019; 7 (2): 59-63.

9. Кузнецова И. В. Роль преконцепционной эндотелиальной дисфункции в развитии акушерских осложнений. Медицинский алфавит. 2019; 1 (1): 53-58.

10. Pieroth R., Paver S., Day S., Lammersfeld C. Folate and Its Impact on Cancer Risk. Curr Nutr Rep. 2018; 7 (3): 70-84. doi: 10.1007/s13668-018-0237-y

11. Sanderson S. M., Gao X., Dai Z., Locasale Jw. Methionine metabolism in health and cancer: a nexus of diet and precision medicine. Nat Rev Cancer. 2019; 19 (11): 625-637. doi: 10.1038/s41568-019-0187-8

12. FolicAcid. Available online: https://www.breastcancer.org/managing-life/diet-nutrition/dietary-supplements/known/folic-acid (accessed on 7 September 2022)

13. Franco C. N., Seabrook L. J., Nguyen S. T., Leonard J. T., Albrecht L. V. Simplifying the B Complex: How Vitamins B6 and B9 Modulate One Carbon Metabolism in Cancer and Beyond. Metabolites. 2022; 12 (10): 961. doi: 10.3390/metabo12100961

14. Shulpekova Y., Nechaev V., Kardasheva S., Sedova A., Kurbatova A., et al. The Concept of Folic Acid in Health and Disease. Molecules. 2021; 26 (12): 3731. doi: 10.3390/molecules26123731

15. Zhang D., Wen X., Wu W., Guo Y., Cui W. Elevated homo cysteine level and folate deficiency associated with increased overall risk of carcinogenesis: meta-analysis of 83 case-control studies involving 35,758 individuals. PLoS One. 2015; 10 (5): e0123423. doi: 10.1371/journal.pone.0123423

16. Panprathip P., Petmitr S., Tungtrongchitr R., Kaewkungwal J., Kwanbunjan K. Low folate status, and MTHFR 677C > T and MTR 2756A > G polymorphisms associated with colorectal cancer risk in Thais: a case-control study. Nutr Res. 2019; 72: 80-91. doi: 10.1016/j.nutres.2019.10.008

17. Sun Y., Fowke J. H., Liang X., Mozhui K., Sen S., et al. Changes in Dietary Intake of Methionine, Folate / Folic Acid and Vitamin B12 and Survival in Postmenopausal women with Breast Cancer: A Prospective Cohort Study. Nutrients. 2022; 14 (22): 4747. doi: 10.3390/nu14224747

18. Liu M. C., Oxnard G. R., Klein E. A., Swanton C., Seiden M. V.; CCGA Consortium. Sensitive and specific multi-cancer detection and localization using methylation signatures in cell-free DNA. Ann Oncol. 2020; 31 (6): 745-759. doi: 10.1016/j.annonc.2020.02.011

19. Ануфриева В. Г., Лебеденко Е. Ю., Гайда О. В., Михельсон А. А., Карнушин Т. Е., Евсеев П. А. Управляемые факторы риска прогрессии ВПЧ-ассоциированных цервикальных плоскоклеточных интраэпителиальных неоплазий. Медицинский вестник Юга России. 2022; 13 (2): 34-43.

20. Патент № 2766719, Российская Федерация, МПК А61В 10/00 (2006.01). Способ прогнозирования прогрессии цервикального плоскоклеточного интраэпителиального поражения низкой степени на фоне папилломавирусной инфекции. В. Г. Ануфриева, Е. Ю. Лебеденко, О. В. Гайда. Заявка № 2021127672, 20. 09. 2021; Опубл.15. 03. 2022., Бюллетень № 8.

21. Клинические рекомендации «Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки», 2020

22. Камилова И. К., Миклин О. П., Гудзь О. В., Зинченко А. А. Коррекция фолатного статуса - проблемы и перспективы в Российской Федерации. Акушерство и гинекология: новости мнения, обучение. 2019; 7 (3): 120-129.

Об авторах

В. Г. АнуфриеваРоссия

Виталия Геннадьевна Ануфриева, врач акушер-

гинеколог

Ростов-на-Дону

Е. Ю. Лебеденко

Россия

Елизавета Юрьевна Лебеденко, д. м. н, доцент, заведующий кафедрой

кафедра акушерства и гинекологии № 3

Ростов-на-Дону

В. В. Волошин

Россия

Владимир Викторович Волошин, доцент

кафедра патологической анатомии

Ростов-на-Дону

О. В. Гайда

Россия

Оксана Владимировна Гайда, доцент

кафедра акушерства и гинекологии № 3

Ростов-на-Дону

Рецензия

Для цитирования:

Ануфриева В.Г., Лебеденко Е.Ю., Волошин В.В., Гайда О.В. Оптимизация подходов к ведению пациенток с цервикальной интраэпителиальной неоплазией легкой степени (LSIL), ассоциированной с вирусами папилломы человека высокого онкогенного риска. Медицинский вестник Юга России. 2023;14(2):5-17. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-2-5-17

For citation:

Anufrieva V.G., Lebedenko E.Yu., Voloshin V.V., Gaida O.V. Optimization of management approaches for patients with cervical intraepithelial neoplasia mildly (LSIL) associated with high oncogenic risk human papillomaviruses. Medical Herald of the South of Russia. 2023;14(2):5-17. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-2-5-17