Перейти к:

Факторы риска развития дискоординированной родовой деятельности как одной из разновидностей аномалий сократительной способности матки в родах

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-2-18-25

Аннотация

Цель: выявить факторы риска возникновения дискоординированной родовой деятельности (ДРД) и провести их сравнительный анализ у перво- и повторнородящих женщин.

Материалы и методы: проведён анализ течения беременности и исхода родов у 175 женщин с ДРД. Проанализированы случаи ДРД за пять лет. Всем женщинам были проведены общеклинические исследования, ультразвуковая диагностика (УЗИ), допплерометрия (ДПМ), кардиотокография (КТГ).

Результаты: факторами риска развития ДРД могут быть функциональные нарушения вегетативной нервной системы, морфологические изменения в шейке матки, перенесённые воспалительные заболевания женских половых органов (ВЗЖПО), а также сочетание указанных видов патологии. Значимых различий в количестве беременных, страдающих НЦД, имеющих ВЗЖПО, перенёсших осложнения в течение беременности, а также в количестве пациенток с дородовым и ранним отхождением околоплодных вод в двух группах не выявлено. Значимые различия имеются в количестве женщин, имеющих морфологические изменения в шейке матки: их значимо больше во второй группе. У женщин второй группы значимо чаще родоразрешение проведено путём кесарева сечения.

Заключение: для снижения ДРД в родах в процессе предгравидарной подготовки необходимо выделить группы риска, куда войдут планирующие беременность пациентки с ВСД, морфологическими изменениями в шейке матки, ВЗЖПО. Этим женщинам следует рекомендовать коррекцию имеющейся генитальной патологии. При наступлении беременности пациенткам с ВСД необходимо рекомендовать пройти психопрофилактическую подготовку к родам. Данные мероприятия, на наш взгляд, помогут уменьшить процент ДРД, и тем самым снизить общий процент родоразрешения путем кесарева сечения.

Для цитирования:

Борщева А.А., Перцева Г.М., Алексеева Н.А. Факторы риска развития дискоординированной родовой деятельности как одной из разновидностей аномалий сократительной способности матки в родах. Медицинский вестник Юга России. 2023;14(2):18-25. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-2-18-25

For citation:

Borshcheva A.A., Pertseva G.M., Alekseeva N.A. Risk factors for the development of discoordinated general activities as one of the variety of anomalies of uterus contractility during labor. Medical Herald of the South of Russia. 2023;14(2):18-25. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-2-18-25

Введение

Роды — это сложный, физиологический, многозвеньевой процесс, который возникает и завершается в результате взаимосвязи многих систем организма. Считают, что для развития родовой деятельности необходимо наличие родовой доминанты, где ведущая роль принадлежит центральной нервной системе.

Не вызывает сомнения, что для благоприятного течения родов необходима полноценная сократительная способность матки. Однако в структуре возможных осложнений в родах аномалии родовой деятельности занимают одно из ведущих мест (от 40 до 50%) [1–4]. Существуют различные варианты аномалий родовой деятельности [1][2], а именно слабые, мало эффективные, чрезмерные и дискоординированные схватки. На наш взгляд, особый интерес представляет такая аномалия сократительной способности матки, как дискоординированная родовая деятельность (ДРД). Ряд авторов отмечает, что за последние годы имеется тенденция к увеличению данной патологии в родах [3][5-7].

К развитию патологической родовой деятельности приводит много негативных факторов. Для дискоординированной родовой деятельности характерно неадекватное повышение базального тонуса матки, в результате чего нарушаются ритм, частота, амплитуда каждой схватки. По мнению ряда авторов, [2][4][6][7], одной из причин развития дискоординированной родовой деятельности является нарушение функционального равновесия между тонусом матки и действием симпатической и парасимпатической нервных систем, что создает предпосылки для возникновения в матке нескольких очагов возбуждения. При этом происходит нарушение синхронизации отдельных участков матки. Факторы, которые могут спровоцировать дискоординированную родовую деятельность, многообразны [8-11]. К ним следует отнести отягощённый анамнез, а именно бесплодие, неблагоприятное течение предыдущих родов, воспалительные процессы в женских половых органах. Помимо этого, на сократительную способность матки влияют различные пороки развития самой матки: седловидная матка, двурогая матка, нарушение её иннервации. Кроме того, любые нарушения функции фетоплацентральной системы, а также гестозы, несвоевременное отхождение околоплодных вод, неправильное положение плода, узкий таз могут спровоцировать дискоординацию родовых сил [10][11]. По мнению некоторых авторов [4][5][8], наличие экстрагенитальной патологии, а именно вегетативных нарушений, занимает определенное место в развитии нарушения сокращений матки.

По клиническому течению различают три степени тяжести дискоординированной родовой деятельности [12]. Для первой степени тяжести ДРД (это дистония шейки матки) характерно преобладание сокращения верхних отделов матки над сокращением нижнего сегмента. Раскрытие шейки матки происходит медленно, шейка матки во время схваток уплотняется. При второй степени тяжести ДРД (сегментарная дистония шейки матки) нарушается нейрогенная и миогенная регуляция сокращения матки, преобладает спазм не только в области внутреннего зева, но и в вышележащих отделах матки. При третьей степени тяжести ДРД (полная дистоция матки) происходит тотальный спазм шейки матки, нижнего сегмента, трубных углов, каждый сегмент матки сокращается в собственном ритме, роды замедляются и прекращаются.

Характерным симтомокомплексом дискоординированной родовой деятельности являются резкие боли как внизу живота, так и в поясничной области. Отдельные участки матки сокращаются асинхронно, асимметрично, родовая деятельность замедляется, продвижение предлежащей части плода не происходит. Данные влагалищного исследования свидетельствуют, что шейка матки плотная, ригидная, во время схватки уплотняется, раскрытие её не увеличивается. С целью уточнения характера нарушений сократительной способности матки применяют наружную гистерографию и внутреннюю токографию [3][4]. Метод наружной многоканальной гистерографии позволяет выявить гипертонус нижнего сегмента матки, нерегулярность схваток, снижение их амплитуды. Внутренняя токография дает точную оценку продолжительности и частоты каждой схватки.

Дискоординированная родовая деятельность ухудшает течение нормального родового процесса [11]. Происходит нарушение кровообращения в функциональной системе «мать – плацента – плод», что приводит к серьёзным последствиям со стороны как матери, так и плода. Дискоординированные схватки могут быть причиной родового травматизма (разрывы шейки матки, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, разрывы матки). Увеличивается продолжительность родового акта, возможны кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах.

По мнению некоторых авторов [2][4], дети, рождённые при ДРД, относятся к группе риска. Часто возникает гипоксия плода, нередко — антенатальная гибель плода. Дети рождаются с признаками родовой травмы. Более того, в структуре причин оперативного родоразрешения ДРД занимает не последнее место. Учитывая, что ДРД является пусковым моментом для развития возможных осложнений в родах, возникает необходимость иметь в арсенале медикаментозной терапии эффективные методы лечения данной патологии. Этой проблемой занимались и занимаются многие ученные разного профиля. Для коррекции ДРД использовались различные медикаментозные препараты. На современном этапе одними из основных методов лечения этой патологии являются эпидуральная анальгезия и внутренний токолиз В-адреномиметиками. Однако они не всегда приводят к желаемому результату. Хочется также отметить, что на сегодняшний день нет четких параметров выявления беременных женщин групп риска по развитию ДРД, нет и определенных стандартов ее профилактики, что побуждает акушеров проводить поиск причин, выявление которых поможет профилактировать указанную патологию [13]. Учитывая сказанное, ДРД и на сегодняшний день остается в центре внимания акушеров, неонатологов, анестезиологов.

Цель исследования — выявить факторы риска возникновения дискоординированной родовой деятельности (ДРД) и провести их сравнительный анализ у перво- и повторнородящих женщин.

Материалы и методы

По данным историй родов и обменных карт были изучены течение беременности, родов и исходы для плода у 175 женщин с ДРД. Исследование проведено в одном из родильных отделений Ростова-на-Дону. Критериями отбора женщин для анализа были желанная беременность, предстоящие первые и повторные роды, самопроизвольное начало родов, беременность одним плодом с биомеханизмом в переднем виде затылочного предлежания.

У всех женщин был собран подробный анамнез, проведено общеклиническое и специальное акушерское исследование (бимануальное, осмотр шейки в зеркалах с целью выявления анатомических особенностей, видимых патологических изменений, рубцовых деформаций, характера выделений). Выполнены ультразвуковая диагностика (УЗИ) женских половых органов, в том числе УЗИ шейки матки для определения её размеров, формы, длины, состояния внутреннего зева, расположения относительно оси матки, признаков эрозии шейки матки, наличия полипа и кисты в шейке, рубцов и не ушитых в предыдущих родах разрывов шейки матки, сформировавших её деформацию, а также допплерометрия (ДПМ), наружная кардиотокография (КТГ), определялся биофизический профиль плода. По материалам обменных карт также изучены результаты обследования шейки матки во время беременности (бактериоскопическое и бактериологическое исследования отделяемого из шеечного канала и заднего свода влагалища на наличие инфекционного процесса, цитологическое исследование, способное выявить морфологические особенности клеток, характеризующих конкретный патологический процесс в шейке матки).

Для уточнения характера патологического процесса некоторым женщинам было проведено кольпоскопическое исследование. На основании вышеуказанных данных анамнеза и результатов обследования выделялись женщины с морфологическими изменениями в шейке матки. Возраст, срок беременности, анамнез, экстрагенитальная патология и патология во время беременности в исследуемых группах были сопоставимы. Диагноз ДРД выставлялся на основании жалоб пациентки, выраженности вегетативных нарушений, параметров состояния шейки матки и данных аппаратного метода исследования (КТГ). КТГ при подозрении на ДРД выполнялась в непрерывном режиме. Не проводился анализ всех вышеуказанных параметров у женщин с тяжёлой акушерской и экстрагенитальной патологией, многоплодной беременностью, рубцом на матке после любых оперативных вмешательств, а также у пациенток с миомой матки, дисплазиями шейки матки и подозрением на неопластический процесс. Обследование всех беременных женщин проводилось в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «01» ноября 2012 г. № 572 н «Порядок оказания медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», а также согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 октября 2020 г. N 1130 н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология»».

Ультразвуковое и допплерометрическое исследования органов малого таза с определением массы и размеров плода, места расположения плаценты, структуры плаценты, индекса амниотической жидкости (ИАЖ), скорости и особенностей кровотока в плаценте, пуповине и других стандартных параметров выполнялись с помощью ультразвуковой диагностической системы APLIO MX производства TOSHIBA MEDICAL SISTEM, Япония, 2015 г., с помощью трансвагинального и абдоминального датчиков, с частотой 5 и 6,5 МГц в режимах серой шкалы. КТГ-исследование проводилось с помощью мониторов медицинских фетальных матери и плода G6B Plus (2017 г.). Анализ всех вышеуказанных параметров проводился по данным историй родов за 2017–2021 гг. В изучаемой документации имелось подписанное женщиной информированное согласие на обработку персональных данных.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием программ Statistica 10 и Microsoft Excel 2013. Рассчитывалась частота встречаемости признаков (в %). Статистическая значимость различий в частоте встречаемости признаков оценивалась по критерию хи-квадрат Пирсона. Различия между группами считались значимыми при уровне значимости р<0,05.

Для проведения сравнительного анализа возникновения дискоординированной родовой деятельности у первородящих и повторнородящих были составлены две клинические группы. В первую клиническу группу вошли 86 первородящих женщин, во вторую группу —89 повторнородящих женщин.

Результаты

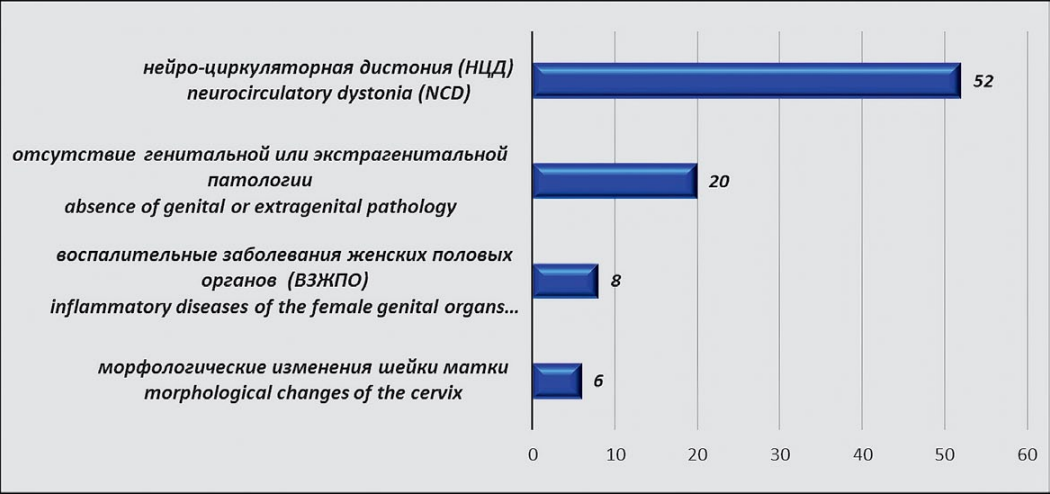

За изучаемый период родили 21996 женщин, из них у 401 (1,82%) в родах были аномалии родовой деятельности. Из 401 роженицы с аномалиями родовой деятельности у 175 (43,64%) была диагностирована дискоординированная родовая деятельность (ДРД). Из 175 женщин с ДРД первородящих (первая клиническая группа) было 86 (49,14%), повторнородящих (вторая клиническая группа) было 89 (50,86). Было выявлено, что у 52 (60,47%) женщин первой группы до данной беременности имела место нейро-циркуляторная дистония (НЦД), у 6 (6,98%) были морфологические изменения шейки матки (следствие лечения эрозии шейки матки), у 8 (9,30%) в анамнезе были воспалительные заболевания женских половых органов (ВЗЖПО) (эндометрит, сальпингит, бартолинит), 20 (23,24%) женщин не отмечали наличия у них генитальной или экстрагенитальной патологии (рис. 1).

Рисунок 1. Данные анамнеза у женщин первой группы

Figure 1. Anamnesis data in women of the first group

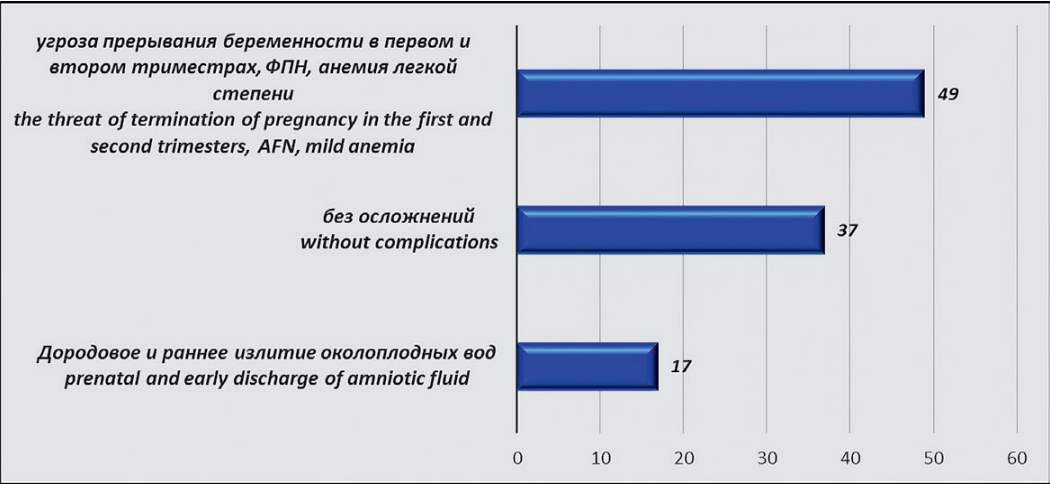

У 37 (43,02%) пациенток данной клинической группы беременность протекала без осложнений, а у 49 (56,98%) имели место такие осложнения, как угроза прерывания беременности в первом и втором триместрах, ФПН, анемия легкой степени. Дородовое (ДИОВ) и раннее излитие околоплодных вод (РИОВ) среди первородящих отмечено у 17 (19,77%) женщин (рис. 2).

Рисунок 2. Особенности течения беременности у женщин первой группы

Figure 2. Features of the course of pregnancy in women of the first group

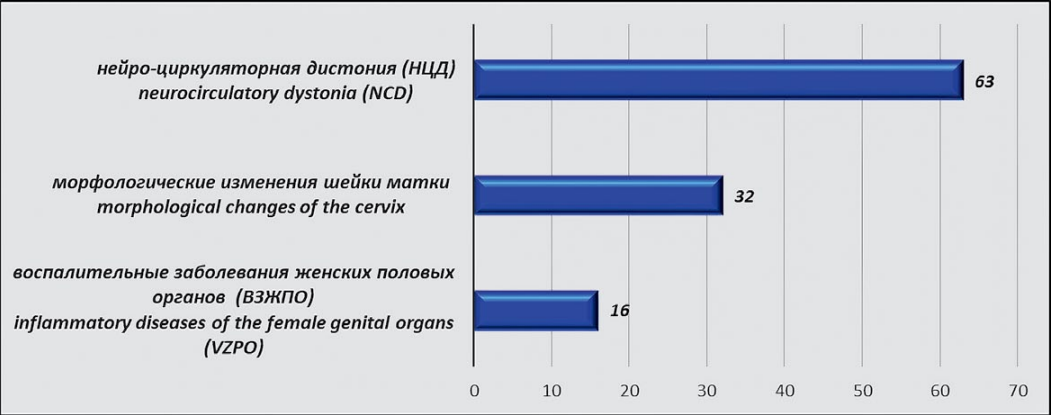

Хочется также отметить, что большинство (78 (90,70%)) женщин во время беременности предъявляло жалобы на беспокойство об исходе родов, тревожность, плохой сон, повышенную раздражительность, периодические головные боли (не связанные с подъёмами артериального давления), быструю утомляемость. Всем женщинам первой группы после выявления ДРД с целью её коррекции проводилась эпидуральная анальгезия (ЭА). Нормализация родовой деятельности на фоне ЭА наступила у 62 (72,10%) рожениц, и роды у них завершились через естественные родовые пути. Общая продолжительность родов в этой группе женщин составила от 12 до 16 часов. У 24 (27,90%) пациенток на фоне ЭА нормализация родовой деятельности не наступила, они были родоразрешены путём кесарева сечения в первом периоде родов. Необходимо отметить, что среди 24 пациенток, у которых роды закончились путём кесарева сечения оказались все женщины с морфологическими изменениями шейки матки и воспалительными процессами половых органов в анамнезе. В сроке 37–40 недель родоразрешены 72 (83,72%) женщины, 14 (16,28%) — родоразрешены на 41-ой неделе. Все дети родились с оценкой по шкале Апгар 7-7 и 7-8 баллов. Во время пребывания в родильном стационаре осложнений в течении периода новорождённости у детей выявлено не было. Послеродовой период у женщин также протекал без осложнений, связанных с родоразрешением, однако у 37 (43,02%) родильниц отмечались повышенная тревожность и беспокойство по поводу ухода за ребенком, течения лактационного периода и др. С этими женщинами в родильном отделении проводились дополнительные беседы и для коррекции их состояния после выписки из стационара, им было рекомендовано обратиться к неврологу, психологу. Анамнез 89 повторнородящих пациенток (вторая клиническая группа) показал, что у 63 (70,79%) женщин этой группы до данной беременности была нейро-циркуляторная дистония, у 32 (35,96%) были морфологические изменения шейки матки (следствие патологи шейки матки и разрывов шейки матки в предыдущих родах), у 16 (17,98%) в анамнезе имелись воспалительные заболевания женских половых органов (эндометрит, сальпингит, бартолинит) (рис. 3).

Рисунок 3. Данные анамнеза у женщин второй группы

Figure 3. Anamnesis data in women of the second group

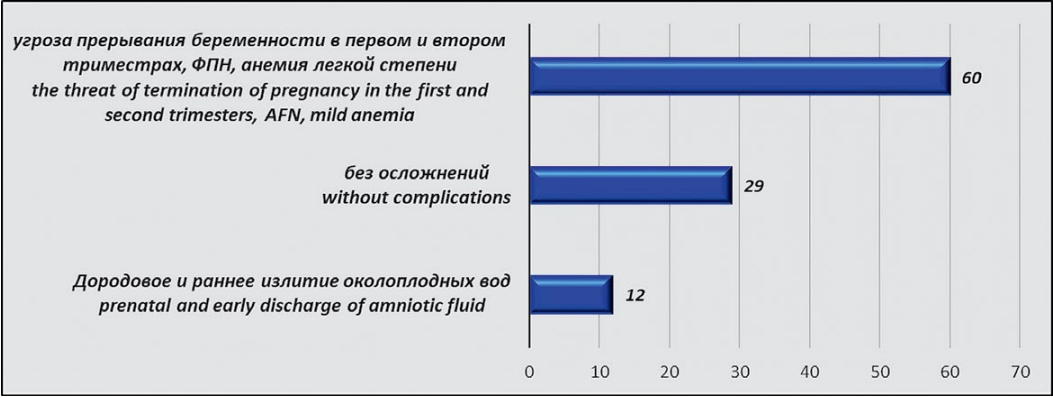

У 29 (32,58%) пациенток второй клинической группы беременность протекала без осложнений, а у остальных 60 (67,42%) выявлены такие осложнения, как угроза прерывания беременности в первом и втором триместрах, токсикоз первой половины беременности (рвота) легкой степени, хроническая ФПН, анемия легкой степени. Дородовое и раннее излитие околоплодных вод было у 12 (13,49%) женщин (рис. 4).

Рисунок 4. Особенности течения беременности у женщин второй группы

Figure 4. Features of the course of pregnancy in women of the second group

Всем пациенткам данной группы, с целью лечения ДРД проводилась ЭА в родах. Хороший эффект имел место у 24 (26,97%) рожениц, у них роды завершились через естественные родовые пути. Общая продолжительность родов во второй группе женщин составила от 7 до 9 часов. У остальных 65 (73,03%) должного эффекта не получено, для завершения родов им было выполнено кесарево сечение. У 71 (79,78%) женщины роды произошли в срок (37–40 недель), у 18 (20,22%) — на 41-ой неделе. Все дети родились с оценкой по шкале Апгар 7-7, 7-8 баллов. Послеродовой период как у женщин, так и у их новорождённых детей, как и в первой группе, протекал без осложнений. Необходимо отметить, что ни у одной из женщин как в первой, так и во второй клинических группах, родовозбуждение не проводилось. У всех женщин роды начались самопроизвольно. Все женщины и их дети (как первой, так и второй групп) выписаны из стационара в установленные сроки под наблюдение врачей детской и женской консультаций.

Обсуждение

Сравнительные данные изучения анамнеза, течения беременности и исхода родов представлены в таблице 1.

Таблица / Table 1

Сравнительные результаты анамнеза, течения беременности и родов у женщин первой и второй клинических групп

Comparative results of anamnesis, course of pregnancy and childbirth in women of the first and second clinical groups

|

|

Первородящие женщины (первая клиническая группа) Primiparous women (the first clinical group) |

Повторнородящие женщины (вторая клиническая группа) Repeat-giving women (second clinical group)

|

Уровень значимости различий The level of significance of differences |

Различия статистически The differences are statistically |

|

Количество женщин в группах Number of women in groups |

86 (49,14%) |

89 (50,86%) |

p=,9571 |

Незначимы Insignificant |

|

НЦД в анамнезе NCD in the anamnesis |

52 (60,47%) |

63 (70,79%) |

p=,4668 |

Незначимы Insignificant |

|

ВЗЖПО VZZHPO |

8 (9,30%) |

16 (17,98%) |

p=,3798 |

Незначимы Insignificant |

|

Морфологические изменения в шейке матки Morphological changes in the cervix |

6 (6,98%) |

32 (35,96%) |

p=,0034 |

Значимы Significant |

|

Осложнения беременности Complications of pregnancy |

49 (56,98%) |

60 (67,42%) |

p=,4619 |

Незначимы Insignificant |

|

Дородовое и раннее излитие околоплодных вод Prenatal and early discharge of amniotic fluid |

17 (19,77%) |

12 (13,49%) |

p=,5064 |

Незначимы Insignificant |

|

Количество родов через естественные родовые пути The number of births through the natural birth canal |

62 (72,10%) |

24 (27,90%) |

p=,0049 |

Значимы Significant |

|

Роды путем кесарева сечения Delivery by caesarean section |

24 (26,97%) |

65 (73,03%) |

p=,0034 |

Значимы Significant |

Оценивая полученные при исследовании данные, можно сказать следующее. Значимых различий в количестве беременных, страдающих НЦД, имеющих ВЗЖПО, перенёсших осложнения в течении беременности (угроза прерывания беременности в первом и втором триместрах, токсикоз первой половины беременности (рвота) лёгкой степени, хроническая ФПН, анемия лёгкой степени), а также в количестве пациенток с дородовым и ранним отхождением околоплодных вод в двух клинических группах не выявлено. Значимые различия имеются лишь в количестве женщин, имеющих морфологические изменения в шейке матки, их значимо больше во второй клинической группе, то есть у повторнородящих. Это можно объяснить тем, что у повторнородящих женщин зачастую имела место травматизация шейки матки в предыдущих родах с последующим формированием её рубцовой деформации (РДШМ). РДШМ могла сформироваться и в результате оставления незашитыми или неправильной техники ушивания разрывов шейки матки в родах, расхождения швов на шейке матки, оперативного родоразрешения и других причин. У пациенток этой группы также имели место аборты, ВЗЖПО, диагностические выскабливания и другие манипуляции, которые также оказывали влияние на формирование РДШМ. Указанные морфологические изменения в структуре шейки матки у женщин данной группы, по всей видимости, и были доминирующими факторами в развитии ДРД, что привело к завершению родов путем кесарева сечения. У женщин второй клинической группы (повторнородящие) значимо чаще, чем в первой клинической группе, родоразрешение проведено путём кесарева сечения.

Заключение

Из вышеизложенного следует, что факторами риска развития ДРД в родах могут быть функциональные нарушения вегетативной нервной системы, морфологические изменения в шейке матки, перенесённые воспалительные процессы женских половых органов, а также сочетание указанных видов патологии. При этом, применяя ЭА в родах, можно добиться нормализации родовой деятельности и завершения родов через естественные родовые пути у женщин с нарушением вегетативной нервной системы и благоприятным акушерско-гинекологическим анамнезом.

Пациенткам с патологией половых органов и нарушением вегетативной нервной деятельности в случаях с развитием ДРД целесообразней сразу при присоединении указанной патологии ставить вопрос о завершении родов путем кесарева сечения, так как у рожениц с сочетанием морфологических изменений в шейке матки или хронических воспалительных процессов в половых органах с нарушениями вегетативной нервной системы попытка коррекции родовой деятельности путём применения ЭА не приводит к её нормализации.

Для снижения возникновения ДРД в родах в процессе предгравидарной подготовки необходимо выделить группы риска, куда войдут планирующие беременность пациентки с воспалительными заболеваниями органов малого таза, наличием эрозии, эктропиона, рубцами и рубцовой деформацией шейки матки. Этим женщинам следует рекомендовать возможную коррекцию имеющейся генитальной патологии и нарушений вегетативной нервной системы.

При наличии патологических процессов шейки матки для их коррекции (ещё до наступления беременности) необходимо использовать эффективные, но в то же время бережные методы лечения с целью восстановления анатомо-функциональной полноценности шейки матки. Так, при оперативных вмешательствах на шейке матки по поводу эрозии, дисплазии лучшие результаты для будущей беременности получены после радиоволновой резекции, крио- или лазеродеструкции шейки матки.

При выраженной рубцовой деформации шейки матки, сформировавшейся в результате её разрывов в предыдущих родах, следует рекомендовать женщинам хирургическую коррекцию (пластику) формы и положения шейки и тела матки трансвагинально или абдоминально. Такое лечение в будущем сможет позволить этой группе женщин полноценно использовать свою репродуктивную систему и в ряде случаев может позволить не допустить развития ДРД и завершить беременность через естественные родовые пути.

При наступлении беременности пациенткам с ВСД необходимо рекомендовать пройти психопрофилактическую подготовку к родам в условиях женской консультации, так как отсутствие информированности беременных о родовом акте и изменениях в организме после родов мешает им адекватно воспринимать родовой процесс и создает благоприятную почву для его нарушений.

Выполнение вышеуказанных рекомендаций, на наш взгляд, может помочь уменьшить процент такой серьезной патологии, как ДРД, а тем самым и снизить общий процент родоразрешений путем кесарева сечения.

Список литературы

1. Козонов Г. Р., Кузьминых Т. У., Толибова Г. Х. Клиническое течение родов и патоморфологические особенности миометрия при дискоординации родовой деятельности. Журнал акушерства и женских болезней. 2015; 64; 4: 39-48.

2. Бологов М. А., Пенжоян Г. Г. Клинические факторы развития аномалий родовой деятельности и стресс. Кубанский научный медицинский вестник. 2018; 25 (1): 46-53.

3. Бологов М. А., Пенжоян Г. А. Оценка устойчивости беременности к стрессовым факторам в прогногнозировании течения родов. Современные проблемы науки и образования. 2015; 6: 169.

4. Злобина А. В., Карахалис Л. Ю., Пенжоян Г. А., Лебеденко E. С., Мезужок С. Ч. Аномалии родовой деятельности по гипотоническому и гипертоническому типам, причины возникновения. Кубанский научный медицинский вестник. 2011; (5): 54 -58.

5. Злобина А. В., Карахалис Л. Ю., Хачак С. Н. Прогнозирование дискоординации родовой деятельности. Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2013; 12 (3): 815-819.

6. Савицкая Е. В., Гончарова О. Ю. Аномалии родовой деятельности. энигма; 2019.

7. Павлов Р. В. Аномалии родовой деятельности. Астрахань; 2020.

8. Клинический протокол диагностики и лечения аномалии родовой деятельности. МЗРФ. Письмо; 2017.

9. Козонов Г. Р. Дискоординации родовой деятельности: теория и практика. Ученые записки Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. 2014; 21 (1): 79-81.

10. Кабисова Э. Н., Хадаева Д. Н. Профилактика аномалий родовой деятельности (обзор литературы). Молодой ученый. 2021; 33 (375): 98-100.

11. Петрич Л. Н., Новикова О. Н. Дискоординация родовой деятельности: факторы риска. Фундаментальная и клиническая медицина. 2021; 6 (2): 59-65.

12. Стрельцова В. Л. Дискоординированная родовая деятельность с позиций теории адаптационных реакций. Тихоокеанский медицинский журнал. 2012; 4: 51-54.

13. Мудров В. А. Возможности прогнозирования аномалий родовой деятельности. Журнал акушерства и женских болезней. 2020; 5 (69): 13-26.

Об авторах

А. А. БорщеваРоссия

Алла Александровна Борщева, к. м. н., доцент, доцент кафедры

кафедра акушерства и гинекологии № 1

Ростов-на-Дону

Г. М. Перцева

Россия

Галина Маргосовна Перцева, к. м. н., ассистент

кафедра акушерства и гинекологии № 1

Ростов-на-Дону

Н. А. Алексеева

Россия

Наталья Алексеевна Алексеева, к. м. н., доцент, доцент кафедры

кафедра организации здравоохранения и общественного

здоровья № 2

Ростов-на-Дону

Рецензия

Для цитирования:

Борщева А.А., Перцева Г.М., Алексеева Н.А. Факторы риска развития дискоординированной родовой деятельности как одной из разновидностей аномалий сократительной способности матки в родах. Медицинский вестник Юга России. 2023;14(2):18-25. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-2-18-25

For citation:

Borshcheva A.A., Pertseva G.M., Alekseeva N.A. Risk factors for the development of discoordinated general activities as one of the variety of anomalies of uterus contractility during labor. Medical Herald of the South of Russia. 2023;14(2):18-25. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-2-18-25