Перейти к:

Возможности прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений после операции кесарева сечения

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2022-13-4-73-87

Аннотация

Цель: выявить основные факторы риска в развитии гнойно-воспалительных осложнений после операции кесарева сечения. Материалы и методы: родильницы после операции кесарева сечения (n=90), 24 пациентки с осложнением пуэрперия в виде эндометрита (I группа), 16 — с несостоятельностью шва на матке (II группа) и 50 — с физиологически протекающим послеоперационным периодом (группа (III) контроля). Проведён анализ анамнестических, клинических и лабораторных исследований родильниц после абдоминального родоразрешения с осложненным послеоперационным периодом. С помощью логистической регрессии с построением ROC-кривой выполнен ранговый корреляционный анализ влияния неблагоприятных факторов с вычислением диагностических коэффициентов (ДК). Результаты: на основании оценки выделенных основных клинико-анамнестических и лабораторных предикторов, с помощью методов математического моделирования, разработана шкала прогноза риска гнойно-воспалительных осложнений в раннем пуэрперии после абдоминального родоразрешения. Выводы: прогностическая математическая шкала оценки риска гнойно-воспалительных осложнений у родильниц после абдоминального родоразрешения позволяет выявить основные предикторы инфекционных заболеваний у данных пациенток, что способствует их своевременной профилактике и, тем самым, снижению частоты тяжелых форм послеродовой инфекции.

Ключевые слова

Для цитирования:

Куценко И.И., Боровиков И.О., Галустян М.В., Магай А.С., Боровикова О.И. Возможности прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений после операции кесарева сечения. Медицинский вестник Юга России. 2022;13(4):73-87. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2022-13-4-73-87

For citation:

Kutsenko I.I., Borovikov I.O., Galustyan M.V., Magay A.S., Borovikova O.I. Possibilities of predicting purulent-inflammatory complications after cesarean section. Medical Herald of the South of Russia. 2022;13(4):73-87. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2022-13-4-73-87

Введение

Доля септических осложнений в структуре материнской смертности составляет 6,7–12,1%, из них 4,3–5,4% — это акушерский сепсис (в РФ материнская смертность достигает 3,6%)1 [1][2][3]. При этом именно эндометрит является одной из основных причин инфекции пуэрперия и составляет 3–5% вагинальных родов и до 27–30% после кесарева сечения [4][5][6].

Физиологические, иммунологические и механические изменения во время беременности предрасполагают к развитию гнойно-септических осложнений, особенно это относится к урогенитальным инфекциям и факторам, связанным с оказанием медицинской помощи, а именно — оперативным родам [3][7][8]. Согласно современным данным, основными причинами роста частоты послеродовых эндометритов являются хронические заболевания, иммунодепрессивные расстройства в организме беременной, ведущие к изменению видового состава микробной флоры, возникновение агрессивных форм бактериальной инфекции, перераспределение значимости предрасполагающих факторов в связи с увеличением числа оперативных вмешательств в родах, широкое внедрение антибиотиков и нередко их нерациональное использование [9][10][11].

Эффективная профилактика, раннее выявление и адекватный менеджмент пациенток, начиная с прегравидарного этапа и заканчивая техникой абдоминального родоразрешения, могут способствовать снижению количества инфекционных осложнений пуэрперия, при этом их прогнозирование и ранняя диагностика являются основой для своевременно начатой терапии и органосохраняющих методов лечения [7][12][13][14].

Цель исследования — оценка наиболее значимых факторов риска в развитии гнойно-воспалительных осложнений после операции кесарева сечения.

Материалы и методы

Ретроспективное нерандомизированное исследование. База проведения — кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФГБУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, два краевых перинатальных центра (ГБУЗ ДККБ и ККБ №2) и ГБУЗ Роддом г. Краснодара (время проведения: 01.2020 г. – 01.2022 г.). Было проведено определение факторов риска послеродовых гнойно-воспалительных осложнений пуэрперия (анализ 90 карт беременной и родильницы и историй родов пациенток, родоразрешенных путем операции кесарева сечения), основные две группы составили родильницы с наличием гнойно-воспалительных осложнений пуэрперия (n=40): 24 пациентки (I группа), которым был установлен диагноз «Метроэндометрит после операции кесарева сечения», 16 (II группа) — с диагнозом «Метроэндометрит после операции кесарева сечения. Несостоятельность швов на матке» (МКБ10 «О86.0 Инфекция хирургической акушерской раны», «О86.8 Другие уточненные послеродовые инфекции») и контрольную (III) группу сравнения (n=50) — родильницы с физиологическим течением пуэрперия после операции кесарева сечения.

Для выявления факторов риска выполняли ранговый корреляционный анализ, силу влияния найденных неблагоприятных факторов на исход оценивали с помощью логистической регрессии, чувствительность и селективность определяли путем построения ROC-кривой. Вычисляли диагностический коэффициент (ДК) каждого из выявленных предикторов (формула Кульбаха с применением последовательного анализа Вальда): (ДК=10 Lg P1/P2), где P1 — относительная частота признака при первом верифицируемом состоянии, выраженная в долях единицы (ДЕ), Р2 — относительная частота признака при втором верифицируемом состоянии. На основе полученных данных была разработана шкала оценки степени инфекционного риска.

В работе соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы научных и медицинских исследований с участием человека» (с поправками 2008 г.), «Правилами клинической практики в Российской Федерации» (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №266 от 19.06.2003 г.). Соблюдение этических принципов исследования с участием человека отмечено в Протоколе №12 от 19.02.2020 г. заседания Этического комитета по проведению научных исследований КубГМУ.

Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке с вычислением средней арифметической величины (М) и стандартного отклонения (s) с учетом достоверной вероятности по критерию Стьюдента-Фишера с помощью программного обеспечения (R, версия 3.1.1 для Windows, R Foundation, http://www.r-project.org/). Допустимый процент ошибок первого и второго рода задавали не более 5% (р<0,05).

Результаты

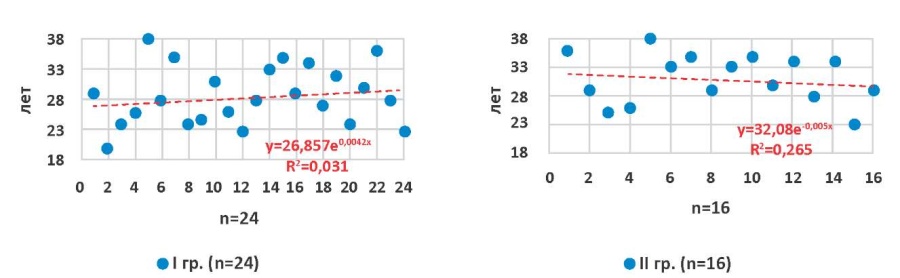

Пациентки, включённые в исследование (n=90) в возрасте 19–38 лет (средний возраст — 27,5±5,9 лет), различались в зависимости от группы осложнений послеоперационного периода (табл. 1, рис. 1–3). Так, в I группе (метроэндометрит после операции кесарева сечения) средний возраст составил 26,9±4,6 лет, при этом преобладал возраст 25–29 лет (37,5%, ДИ — 95%, 29,7–40,1%), во II (метроэндометрит после операции кесарева сечения, несостоятельность швов на матке) — 32,1±4,3 лет с преобладанием возрастной группы 30–35 лет (50,0%, ДИ — 95%, 43,9–55,0%). В контрольной группе средний возраст составил 26,2±4,8 лет с преобладанием родильниц в возрасте 25–29 лет (46,0%, ДИ — 95%, 38,1–48,3%) (р=0,946).

Таблица / Table 1

Возраст родильниц

Postpartum women age

Группы / Group | Возраст (лет) / Age (years) | |||||||

18–24 | 25–29 | 30–35 | 36–38 | |||||

n | % | n | % | n | % | n | % | |

I (n=24) | 6 | 25,0 | 9 | 37,5 | 7 | 29,2 | 2 | 8,3 |

II (n=16) | 2 | 12,5 | 5 | 31,2 | 8 | 50,0 | 1 | 6,3 |

III (n=50) | 11 | 22,0 | 23 | 46,0 | 12 | 24,0 | 4 | 8,0 |

χ²; p1-2 | 4,296; >0,05 | 2,886; >0,05 | 11,004; <0,01 | 0,308; >0,01 | ||||

Рисунок 1. Возрастные параметры групп с осложнениями после кесарева сечения

Figure 1. Age parameters of groups with complications after cesarean section

Рисунок 2. Возрастные параметры группы с нормальным течением пуэрперия (контрольная)

Figure 2. Age parameters of the group with normal course of puerperia (control)

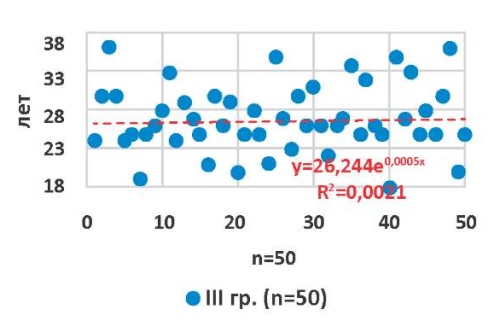

Рисунок 3. ROC кривая (пунктиром 95%ДИ AUC) при анализе прогностической чувствительности и селективности возраста родильниц

Figure 3. ROC curve (dotted 95%CI AUC) constructed by analyzing the prognostic sensitivity and selectivity of postpartum women age

Данные, полученные с использованием рангового корреляционного, ROC-анализа и логистической регрессии, определяют анамнестические и клинические признаки, на основании которых с высокой степенью достоверности можно предсказать исход послеродового периода у женщин родоразрешённых путём операции кесарева сечения, показали, что в отношении возрастных показателей родильниц ROC кривая и анализ площади под кривой (AUC), построенная при анализе чувствительности и специфичности возраста для прогноза исхода: AUC=0,62 (ДИ — 95%, 0,53–0,71%), p=0,014, порог отсечения — >35 лет, чувствительность — 50% (ДИ — 95% 38,5–61,5%), специфичность — 73,5% (ДИ — 95% 58,9–85,1%). Большинство прооперированных женщин (51/90; 56,7%) были домохозяйками и имели средне-специальное (36/90; 40,0%) или среднее (19/90; 21,1%) образование (не выявлена достоверная (р>0,05) корреляционная связь между социальным статусом, уровнем образования, местом работы и появлением гнойно-воспалительных осложнений после абдоминального родоразрешения).

При анализе паритета выявлено, что первобеременными были 29,2% (7/24) пациенток I и 25,0% (4/16) II группы, первородящими — 25,0% (6/24) и 12,5% (2/16) родильниц I и II групп соответственно (отсутствие статистически значимых отличий от группы контроля — 40,0% (20/50); р>0,05) (табл. 2). Почти треть (20,8%; 5/24) родильниц I и 43,75% (7/16) II группы в анамнезе имели артифициальные аборты (в контрольной (III) группе их было 10,0%; 5/50) и самопроизвольные — 12,5% (3/24) в I и 37,5% (6/16) во II группе ( в III группе — 8,0%) (p<0,01). Наличие абортов и выкидышей в анамнезе являлось прогностически сильным неблагоприятным признаком реализации гнойно-воспалительных осложнений: ДИ — 95%, 0,63 (0,54–0,72; ОР>1); чувствительность — 47,4% (36–59,1), специфичность — 79,6% (65,7–89,9), p=0,008.

Количество беременностей на 1 человека в I и II группах составило 2,3±1,4 и 2,1±1,2 соответственно, в группе контроля — 1,9±1,1; родов 1,5±0,8 и 1,6±0,5 (III гр. — 1,6±0,7); артифициальных абортов — 1,1±0,2 и 0,9±0,2 (III гр. — 0,9±0,3); самопроизвольных выкидышей — 0,7±0,5 и 0,9±0,3 (III гр. — 0,3±0,6); эктопических беременностей — 0,03±0,03 и 0,04±0,03 (III гр. — 0,02±0,03). Статистически значимых различий по паритету между группами выявлено не было — р>0,05. Оперативные роды в анамнезе имелись у 16,7% (4/24) пациенток I и 18,75% (3/16) II группы (в группе контроля рубец на матке после предыдущей операции кесарева сечения был у 22,0% (11/50) женщин).

Таблица / Table 2

Паритет родильниц

Postpartum women parity

Паритет / Parity Группы / Group | I гр. / gr. (n=24) | II гр. / gr. (n=16) | III гр. / gr. (n=50) | Критерий Пирсона / Pearson's criterion | ||||

n | % | n | % | n | % | χ² | p1-2 | |

Количество беременностей / Number of pregnancies | ||||||||

1 | 7 | 29,2 | 4 | 25,0 | 20 | 40,0 | 3,813 | >0,05 |

2 | 12 | 50,0 | 7 | 43,75 | 21 | 42,0 | 0,782 | >0,05 |

3 и более / and more | 5 | 20,8 | 5 | 31,25 | 9 | 18,0 | 4,177 | >0,05 |

Роды / Delivery | ||||||||

1-е | 6 | 25,0 | 2 | 12,5 | 14 | 28,0 | 6,192 | <0,05 |

2-е | 16 | 66,7 | 12 | 75,0 | 31 | 62,0 | 1,276 | >0,05 |

3 и более / and more | 2 | 8,3 | 2 | 12,5 | 5 | 10,0 | 0,869 | >0,05 |

Кесарево сечение / Caesarean section | 4 | 16,7 | 3 | 18,75 | 11 | 22,0 | 0,745 | >0,05 |

Аборт / Abortion | ||||||||

Артифициальный / artifical | 5 | 20,8 | 7 | 43,75 | 5 | 10,0 | 23,909 | <0,01 |

Самопроизвольный / spontaneous | 3 | 12,5 | 6 | 37,5 | 4 | 8,0 | 26,134 | <0,01 |

Эктопическая беременность / ectopic pregnancy | 2 | 8,3 | 1 | 6,25 | 3 | 6,0 | 0,465 | >0,05 |

Анамнестические данные анализа соматического статуса наших пациенток позволили установить, что фоном для развития эндометрита после операции кесарева сечения часто являлась хроническая экстрагенитальная патология: анемия (по 37,5–43,7% в I–II гр.), варикозное расширение вен нижних конечностей и органов малого таза (41,7 и 43,75% соответственно), заболевания мочевыделительной системы (33,3 и 31,3%) (p<0,01). Обращает на себя внимание относительно высокий процент болезней, связанных с дисплазией соединительной ткани (миопия, митральный пролапс и др.) (табл. 3).

Таблица / Table 3

Соматические заболевания родильниц

Somatic diseases of postpartum women

Соматические заболевания / somatic disease | I гр. / gr. (n=24) | II гр. / gr. (n=16) | III гр. / gr. (n=50) | Критерий Пирсона / Pearson's criterion | ||||

n | % | n | % | n | % | χ² | p1-2 | |

Гастродуоденит / gastroduodenitis | 4 | 16,7 | 2 | 12,5 | 5 | 10,0 | 1,753 | >0,05 |

Холецистопанкреатит / cholecystopancreatitis | 3 | 12,5 | 2 | 12,5 | 4 | 8,0 | 1,228 | >0,05 |

Тонзиллит / tonsillitis | 5 | 20,8 | 3 | 18,7 | 3 | 6,0 | 8,454 | <0,05 |

Синусит / sinusitis | 4 | 16,7 | 2 | 12,5 | 4 | 8,0 | 3,053 | >0,05 |

Бронхит / bronchitis | 2 | 8,3 | 1 | 6,25 | 1 | 2,0 | 3,741 | >0,05 |

Пиелонефрит / pyelonephritis | 8 | 33,3 | 5 | 31,3 | 5 | 10,0 | 13,41 | <0,01 |

Миопия / myopia | 6 | 25,0 | 4 | 25,0 | 8 | 16,0 | 2,454 | >0,05 |

Варикозное расширение вен / varicose veins | 10 | 41,7 | 7 | 43,75 | 5 | 10,0 | 22,504 | <0,01 |

Пролапс митрального клапана / mitral valves prolapse | 2 | 8,3 | 1 | 6,25 | 2 | 4,0 | 1,496 | >0,05 |

Анемия / anemia | 9 | 37,5 | 7 | 43,7 | 7 | 14,0 | 15,472 | <0,01 |

Эндокринные заболевания относятся к факторам, которые, кроме влияния на различные звенья репродуктивной системы, способны создать неблагоприятные условия для репаративных процессов. В структуре этой патологии у пациенток I и II групп преобладали заболевания, связанные с относительной гиперэстрогенией: эндометриоз — 22,5±2,1% (9/40), миома матки — 27,5±2,1% (11/40). Доминирующей гинекологической патологией у родильниц с гнойно-воспалительными осложнениями после абдоминального родоразрешения являлись инфекционные заболевания: эктопия шейки матки — 42,5±1,1% (17/40), хронический эндометрит — 47,5±1,1% (19/40) и сальпингоофорит — 35,0±2,1% (14/40) (p<0,01) (табл. 4).

Таблица / Table 4

Гинекологическая патология родильниц

Gynecological pathology of postpartum women

Гинекологическая патология / Gynecological pathology | I гр. / gr. (n=24) | II гр. / gr. (n=16) | III гр. / gr. (n=50) | Критерий Пирсона / Pearson's criterion | ||||

n | % | n | % | n | % | χ² | p1-2 | |

Эндокринзависимые заболевания / Endocrine-dependent diseases | ||||||||

Полипы эндометрия / endometrial polyps | 2 | 8,3 | 1 | 6,3 | 2 | 5,0 | 0,845 | >0,05 |

Гиперплазия эндометрия / endometrial hyperplasia | 4 | 16,7 | 2 | 12,5 | 3 | 6,0 | 4,955 | >0,05 |

Эндометриоз / endometriosis | 5 | 20,8 | 4 | 25,0 | 9 | 18,0 | 1,167 | >0,05 |

Миома матки / uterine fibroids | 7 | 29,2 | 4 | 25,0 | 10 | 20,0 | 1,716 | >0,05 |

Мастопатия / mastopathy | 3 | 12,5 | 2 | 12,5 | 6 | 12,0 | 0,013 | >0,05 |

Метаболический синдром / metabolic syndrome | 13 | 54,2 | 9 | 56,3 | 10 | 20,0 | 19,093 | <0,01 |

Нарушения менструального цикла / menstrual disorders | 6 | 25,0 | 3 | 18,7 | 8 | 16,0 | 2,143 | >0,05 |

Кисты яичников / ovarian cysts | 2 | 8,3 | 1 | 6,3 | 2 | 5,0 | 0,845 | >0,05 |

Заболевания, связанные с инфекционными факторами / diseases associated with infectious factors | ||||||||

Эктопия шейки матки / cervix ectopia | 10 | 41,7 | 7 | 43,7 | 9 | 18,0 | 11,856 | <0,01 |

Хронический эндометрит / chronic endometritis | 11 | 45,8 | 8 | 50,0 | 6 | 12,0 | 24,159 | <0,01 |

Хронический сальпингоофорит / chronic salpingooophoritis | 8 | 33,3 | 6 | 37,5 | 5 | 10,0 | 16,299 | <0,01 |

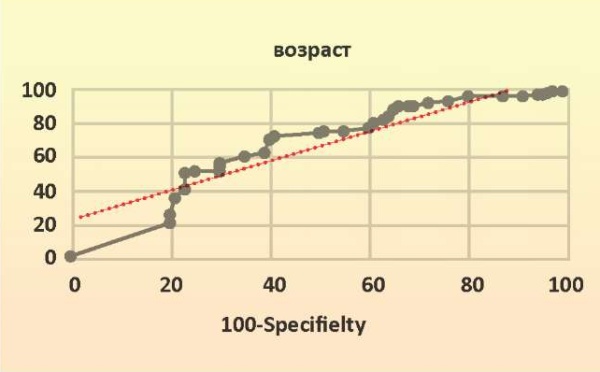

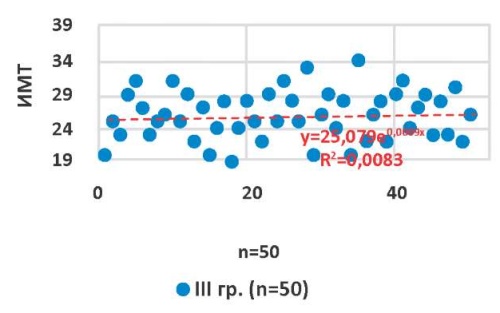

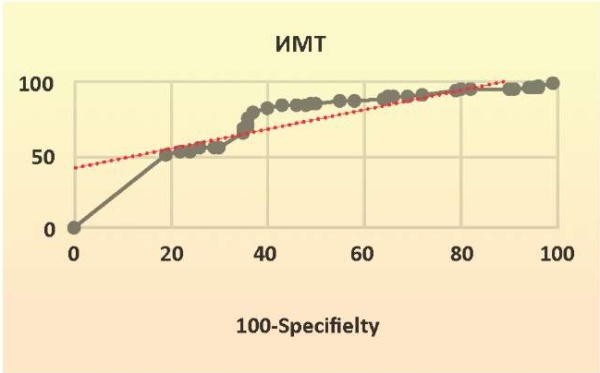

Метаболический синдром, который может быть одной из частых причин сложностей оперативного родоразрешения, изменения сократительной деятельности матки, иммунного статуса и препятствовать нормальному заживлению операционной раны, встречался в 1,75 раз чаще у пациенток с осложненным течением послеоперационного пуэрперия: 55,0±1,1% (22/40) в I и II группах против 20,0% (10/50) в контрольной (p<0,01) (табл. 4, рис. 4–6). Медиана индекса массы тела (ИМТ) всех наблюдаемых рожениц составила 26,2±3,4 (ДИ — 95%, 19,0–36,0; p=0,005). Средний ИМТ в I группе составлял 27,0±2,7 (ДИ — 95%, 21,0–34,0; p=0,005), во II — 29,8±2,3 (ДИ — 95%, 22,0–36,0; p=0,005) (в контрольной группе ИМТ был 25,1±3,1) (рис. 4–5).

Рисунок 4. Индекс массы тела в группах с осложнениями после кесарева сечения

Figure 4. Body mass index in groups with complications after cesarean section

Рисунок 5. Индекс массы тела в группе с нормальным течением пуэрперия (контрольная)

Figure 5. Body mass index in group with normal course of puerperia (control)

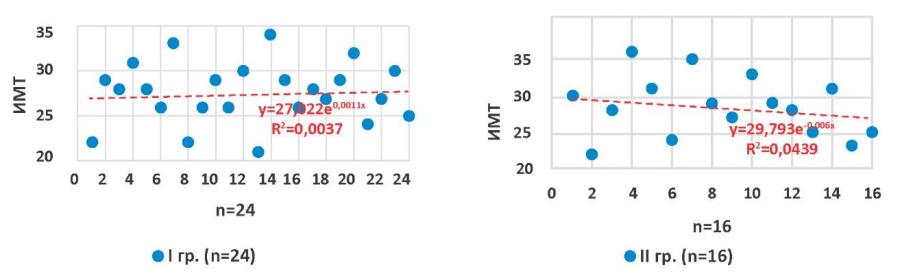

Рисунок 6. ROC кривая (пунктиром 95%ДИ AUC) — анализ прогностической чувствительности и селективности ИМТ родильниц

Figure 6. ROC curve (dotted 95%CI AUC) — prognostic sensitivity and selectivity of postpartum women BMI analyzing

Среди инфекций, передаваемых половым путем у пациенток с осложнённым пуэрперием после оперативного родоразрешения (I–II гр.), наиболее часто встречались неспецифический вульвовагинит — 70,0±4,8% (28/40) (p<0,01), вульвовагинальный кандидоз — 75,0±5,2% (30/40) (p<0,01), герпетическая — 25,0±3,4% (10/40) (p<0,01), папилломавирусная — 15,0±2,1% (6/40), хламидийная и микоплазменная инфекции — по 15,0±2,0% (6/40) (табл. 5).

Таблица / Table 5

Распространённость инфекций, передаваемых половым путем у родильниц

Prevalence of sexually transmitted infections of postpartum women

Генитальные инфекции / genital infections | I гр. / gr. (n=24) | II гр. / gr. (n=16) | III гр. / gr. (n=50) | Критерий Пирсона / Pearson's criterion | ||||

n | % | n | % | n | % | χ² | p1-2 | |

Трихомониаз / trichomoniasis | 2 | 8,3 | 1 | 6,25 | 1 | 2,0 | 3,741 | >0,05 |

Гонорея / gonorrhea | 1 | 4,2 | - | - | - | - | - | - |

Хламидийная, микоплазменная инфекции / chlamydial, mycoplasma infections | 4 | 16,7 | 2 | 12,5 | 4 | 8,0 | 3,053 | >0,05 |

Папилломавирусная инфекция / HPV | 5 | 20,8 | 4 | 25,0 | 9 | 18,0 | 1,167 | >0,05 |

Генитальный герпес / genital HSV | 5 | 20,8 | 5 | 31,3 | 4 | 8,0 | 13,595 | <0,01 |

Вульвовагинальный кандидоз / vulvovaginal candidiasis | 17 | 70,8 | 13 | 81,2 | 14 | 28,0 | 26,502 | <0,01 |

Неспецифический вульвовагинит / nonspecific vulvovaginitis | 16 | 66,7 | 12 | 75,0 | 9 | 22,0 | 29,98 | <0,01 |

Таким образом, у пациенток с развившимся эндометритом и несостоятельностью шва на матке после абдоминального родоразрешения отмечалась более высокая, чем в популяции и группе контроля, частота сопутствующей гинекологической (воспалительной и гормональной) и экстрагенитальной патологии (ДИ — 95%, 0,77 (0,68–0,84); чувствительность — 57,7% (46,0–68,8), специфичность — 89,8% (77,8–96,6); p=0,018), что предрасполагает к нарушениям инволюции, изменению репаративных процессов в тканях оперированной матки, реализации хронических персистирующих очагов инфекции и служит предрасполагающими факторами для развития гнойно-септических процессов в послеродовом периоде.

Анализ течения настоящей беременности, выявил, что у 66,7% (16/24) пациенток I и 56,25% (9/16) II группы она протекала на фоне угрозы прерывания в различные сроки. Наиболее часто встречающейся патологией гестации была анемия лёгкой и средней степени (72,9±2,1% (29/40)) и гестационный сахарный диабет (30,0±1,1% (12/40)) суммарно в I и II группах (p<0,01) (табл. 6). Обострение экстрагенитальной патологии в виде обострения хронических заболеваний мочеполовой системы (цистита и пиелонефрита) отмечено у 37,5% (9/24) беременных I и у 43,8% (7/16) II группы (p<0,01).

Таблица / Table 6

Осложнения беременности

Pregnancy complications

Осложнения гестации / complications of gestation | I гр. / gr. (n=24) | II гр. / gr. (n=16) | III гр. / gr. (n=50) | Критерий Пирсона / Pearson's criterion | ||||

n | % | n | % | n | % | χ² | p1-2 | |

Ранний токсикоз беременных / early toxicosis | 3 | 12,5 | 3 | 18,7 | 5 | 10,0 | 2,922 | >0,05 |

Угроза самопроизвольного выкидыша / threat of spontaneous abortion | 11 | 45,8 | 7 | 43,8 | 6 | 12,0 | 21,235 | <0,01 |

Угроза преждевременных родов / threat of preterm birth | 8 | 33,3 | 5 | 31,3 | 7 | 14,0 | 8,598 | <0,05 |

Анемия / anemia | 17 | 70,8 | 12 | 75,0 | 19 | 38,0 | 13,397 | <0,01 |

Преэклампсия умеренная / preeclampsia | 3 | 12,5 | 2 | 12,5 | 4 | 8,0 | 1,228 | >0,05 |

Плацентарная недостаточность / placental insufficiency | 6 | 25,0 | 5 | 31,3 | 8 | 16,0 | 4,907 | >0,05 |

Гестационный сахарный диабет / gestational diabetes mellitus | 7 | 29,2 | 5 | 31,3 | 6 | 12,0 | 9,278 | <0,05 |

Цистит и пиелонефрит / cystitis and pyelonephritis | 9 | 37,5 | 7 | 43,8 | 6 | 12,0 | 18,233 | <0,01 |

Заболевание острыми респираторными вирусными инфекциями во время беременности отметили 41,7% (10/24) женщин I и 43,75% (7/16) II группы, обострение герпетической инфекции соответственно 8,3% (2/24) и 12,5% (2/16) (в контрольной группе вирусные респираторные инфекции отмечены у 12,0%, а обострение герпетической — у 8,0% родильниц). Лабораторно подтверждённые воспалительные заболевания репродуктивного тракта в виде вульвовагинитов и цервицитов диагностированы у 20/24 (83,3%) беременных I и у 15/16 (93,75%) II группы, санация влагалища проводилась у 17/24 (70,8%) и 11/16 (68,75%) женщин этих групп (в группе сравнения вульвовагиниты и цервициты встречались у 22,0% пациенток) (p<0,05).

Бактериоскопия вагинальных мазков показала различия в лейкоцитарной реакции вагинального содержимого в I–II группах по сравнению с контрольной (14,15±2,95% против 9,8±1,2%), содержанию кокковой микрофлоры (29,4±1,6% против 15,6±0,7%; p<0,01), во остальным параметрам не было выявлено различий между пациентками с осложненным течением послеоперационного периода и контрольной группой (табл. 7).

Таблица / Table 7

Бактериоскопическая картина вагинальных мазков (среднее (M)±стандартное отклонение (s))

Bacterioscopic picture of vaginal smears (M±s)

Показатели / indicators | I гр. / gr. (n=24) | II гр. / gr. (n=16) | III гр. / gr. (n=50) | p1-2 | |||

M | s | M | s | M | s | ||

Лейкоциты / leukocytes | 13,4 | 2,7 | 14,9 | 3,2 | 9,8 | 1,2 | >0,05 |

Эпителиальные клетки / epithelial cells | 14,1 | 2,2 | 14,6 | 3,9 | 10,3 | 1,7 | >0,05 |

«Дрожжеподобные» грибы / fungi cells | 28,6 | 3,4 | 30,1 | 4,1 | 30,0 | 0,9 | >0,05 |

«Ключевые клетки» / «key cells» | 4,8 | 0,6 | 5,3 | 0,9 | 4,7 | 0,4 | >0,05 |

Трихомонады / trichomonas | - | - | - | - | - | - | |

Диплококки / diplococci | - | - | - | - | - | - | |

Характер микрофлоры / microflora nature | |||||||

Палочковая / rod | 4,8 | 0,7 | 4,6 | 0,5 | 18,7 | 0,7 | <0,01 |

Кокковая / coccal | 28,5 | 1,4 | 30,3 | 1,8 | 15,6 | 0,6 | <0,01 |

Смешанная / mixed | 66,7 | 1,5 | 65,1 | 2,0 | 65,5 | 1,1 | >0,05 |

Бактериологический анализ микробного «пейзажа» показал превалирование аэробно-анаэробных микробных ассоциаций, а изолированная флора чаще включала ассоциации микроаэрофильной, факультативно и облигатно анаэробной групп (табл. 8).

Таблица / Table 8

Микробный «пейзаж»

Microbial «landscape»

Микрофлора / microflora | I гр. / gr. (n=24) | II гр. / gr. (n=16) | III гр. / gr. (n=50) | Критерий Пирсона / Pearson's criterion | ||||

n | % | n | % | n | % | χ² | p1-2 | |

Staphylococcus aureus | 2 | 8,3 | 2 | 12,5 | 1 | 2,0 | 7,349 | <0,05 |

Staphylococcus epidermidis | 8 | 33,3 | 6 | 37,5 | 4 | 8,0 | 19,388 | <0,01 |

Staphylococcus haemolyticus | 2 | 8,3 | 2 | 12,5 | 1 | 2,0 | ||

Enterococcus faecalis | 7 | 29,2 | 5 | 31,25 | 3 | 6,0 | 17,758 | <0,01 |

Streptococcus agalactia | 3 | 12,5 | 3 | 18,75 | 2 | 4,0 | 9,329 | <0,01 |

Streptococcus faecium | 2 | 8,3 | 1 | 6,25 | - | - | ||

Escherichia coli | 9 | 37,5 | 7 | 43,75 | 6 | 12,0 | 18,204 | <0,01 |

Proteus mirabilis | 1 | 4,2 | 1 | 6,25 | - | - | ||

Enterobacter spp. | 6 | 25,0 | 3 | 18,75 | 3 | 6,0 | ||

Pseudomonas aeruginosa | - | - | 1 | 6,25 | - | - | ||

Bacteroides spp. | 3 | 12,5 | 2 | 12,5 | 4 | 8,0 | ||

Peptostreptococcus / Peptococcus spp. | 4 | 16,7 | 4 | 25,0 | - | - | ||

Propionibacterium spp. | 1 | 4,2 | - | - | 7 | 14,0 | ||

Fusobacteium spp. | 1 | 4,2 | - | - | 4 | 8,0 | ||

Candida spp. | 13 | 54,2 | 10 | 62,5 | 16 | 32,0 | 10,034 | <0,01 |

Lactobacillus spp. | 11 | 45,8 | 5 | 31,25 | 36 | 72,0 | 17,168 | <0,01 |

Отсутствие роста микрофлоры / lack of microflora growth | 3 | 12,5 | 1 | 6,25 | 14 | 28,0 | ||

% высеваемости / % capacity sowing | 87,5 | 93,75 | 72,0 | |||||

Микроорганизмы в виде аэробно-анаэробных ассоциаций у пациенток с осложнённым послеродовым эндометритом и несостоятельностью шва на матке (I–II группы) встречались достоверно (p<0,01) чаще, чем у родильниц с физиологически протекающих послеоперационным пуэрперием (III группа) (22,4±1,6% против 10,0%). В монокультуре факультативные анаэробы выделены у 5/24 (20,8%) родильниц I и 3/16 (12,5%) II группы, а облигатные анаэробы — у 2/24 (8,3%) I и 2/16 (12,5%) II группы. Факультативные анаэробы I–II групп чаще всего были представлены Staphylococcus (22/40; 55,0%), Streptococcus (9/40; 22,5%) и Enterococcus (12/40; 30,0%), кроме этого, достаточно часто высеивались энтеробактерии Escherichia coli — 40,0% (16/40), Enterobacter spp. — 22,5% (9/40). Среди облигатных неклостридиальных анаэробов (Bacteroides spp., Fusobacteium spp., Peptostreptococcus spp., Peptococcus spp.) не было выявлено различий между основными и контрольной группами, при этом в I–II группах отмечено снижение доли грамположительных палочек (Eubacterium spp., Propionibacterium spp. и особенно Lactobacillus spp.). Среди возбудителей, участвующих в реализации послеродовых гнойно-септических осложнений, особое место занимают Peptostreptococcus spp. и Peptococcus spp. которые были выделены из родовых путей пациенток I–II групп в 20,0% (8/40), а в контрольной группе не встречались. У 16,7% пациенток I и 18,75% II группы роста патогенной микрофлоры не отмечалось. Таким образом, в ходе анализа микробиоты родовых путей, установлена полимикрoбная этиология эндометрита после операции кесарева сечения, где ведущее место принадлежит условно-патогенным микроорганизмам: энтерококкам, энтеробактериям (Enterococcus faecalis и Proteus mirabilis) и неспорообразующим анаэробам (Peptostreptococcus spp. и Bacteroides spp.).

Срок гестации на момент родоразрешения беременных и рожениц I группы в среднем составил 37,8±3,3 недель (ДИ — 95%, 26,4–41,3; p=0,005), в сроке гестации 26,0–36,6 недель оперативным путем было родоразрешено 20,8% (5/24) пациенток, свыше 41,1 недели — 8,3% (2/24). Во II группе медиана срока родоразрешения составила 37,4±3,4 недель (ДИ — 95%, 26,2–41,1; p=0,005), в сроке гестации 26,2–36,6 недель кесарево сечение было произведено 18,75% (3/16) рожениц, свыше 41,1 недели — 6,25% (1/16).

Кесарево сечение проводилось в группах с осложненным течением пуэрперия чаще всего по экстренным и неотложным показаниям (72,5±2,3% (29/40)), в контрольной группе экстренных показаний было в 1,4 раза меньше(52,0% (26/50)), большинство операций в I и II группах было выполнены интранатально (57,5±2,1% (23/40)). Наиболее частыми показаниями к абдоминальному родоразрешению в I и II группах были рубец на матке после операций на ней (30,0±3,1% (12/40)), дистресс плода (17,5±1,1% (7/40)) и аномалии сократительной деятельности матки (20,0±5,1% (8/40)) (табл. 9). При этом статистически достоверная разница между двумя основными и контрольной группой выявлена при таких показаниях к кесареву сечению, как клинически узкий таз (χ²=6,546; p<0,05) и аномалии родовой деятельности (χ²=8,16; p<0,05).

Таблица / Table 9

Показания к абдоминальному родоразрешению

Evidence for abdominal delivery

Показания / positions | I гр. / gr. (n=24) | II гр. / gr. (n=16) | III гр. / gr. (n=50) | Критерий Пирсона / Pearson's criterion | ||||

n | % | n | % | n | % | χ² | p1-2 | |

Предлежание плаценты / placenta previa | 1 | 4,2 | 1 | 6,25 | 3 | 6,0 | ||

Отслойка плаценты / placenta premature abruption | 2 | 8,3 | 1 | 6,25 | 2 | 4,0 | 1,496 | >0,05 |

Неправильное положение и предлежание плода / fetus incorrect position and presentation | 2 | 8,3 | - | - | 4 | 8,0 | ||

Пролонгированная или переношенная беременность / prolonged or post-term pregnancy | 2 | 8,3 | - | - | 3 | 6,0 | ||

Анатомические препятствия в родах / anatomical obstructions in childbirth | 4 | 16,7 | 3 | 18,7 | 3 | 6,0 | 6,546 | <0,05 |

Рубец на матке / uterus scar | 7 | 29,2 | 5 | 31,3 | 11 | 22,0 | 1,030 | >0,05 |

Преэклампсия / preeclampsia | 2 | 8,3 | 2 | 12,5 | 4 | 8,0 | 1,319 | >0,05 |

Дистресс плода / fetal distress | 4 | 16,7 | 3 | 18,7 | 7 | 14,0 | 2,655 | >0,05 |

Аномалии родовой деятельности / labor activity anomalies | 4 | 16,7 | 4 | 25,0 | 5 | 10,0 | 8,160 | <0,05 |

Соматическая патология, исключающая потуги / somatic pathology that excludes attempts | 1 | 4,2 | - | - | 4 | 8,0 | ||

С целым плодным пузырем родоразрешено 20,8% (5/24) пациенток I и 18,75% (3/16) II группы. Медиана безводного периода составила 8,1±182 часа (ДИ — 95%, 0–364; p=0,005) в I и 10,4±125 часа (ДИ — 95%, 0–251; p=0,005) во II группе. Безводный период свыше 12 часов перед операцией кесарева сечения зафиксирован у 25,0% (6/24) женщин I и у 31,25% (5/16) II группы.

Из технических особенностей абдоминального родоразрешения наиболее часто в I и II группах выполнялась лапаротомия по Пфанненштилю (65,0±1,1% (26/40)) с горизонтальным разрезом в нижнем сегменте матки (82,5±6,25% (33/40)) и ушиванием матки однорядным синтетическим швом (62,5±0,1% (25/40)). В большинстве случаев проводилась пролонгированная антибиотикопрофилактика (82,5±1,1% (33/40)) (табл. 10). Информация о технических сложностях при выведении предлежащей части плода, сопровождающихся травматизацией матки (разрывы нижнего сегмента, разрывы, переходящие на маточное ребро) отмечена в 3/40 случаев (7,5%). 6/40 (15%) операций сопровождались патологической кровопотерей (1000 мл и более): у женщин была произведена перевязка восходящих ветвей a. uterinae, у 2/40 (5,0%) — наложение компрессионных гемостатических швов на матку (по B-Linch или Pereyr).

Средняя длительность операции в I и II группах составила 38,1±7,4 минуты, в 27,5±2,1% (11/40) случаев продолжительность операции составила более 60 минут (в группе контроля средняя длительность операции составила 34,4±6,8 минут). Средняя интраоперационная кровопотеря в основных группах составила 578±134 мл (6,9±3,1 мл/кг массы тела), в контрольной — 549±75 мл (7,5±2,8 мл/кг массы тела).

Таблица / Table 10

Технические особенности операции кесарева сечения

Technical features of the cesarean section

Особенности / features | I гр. / gr. (n=24) | II гр. / gr. (n=16) | III гр. / gr. (n=50) | Критерий Пирсона / Pearson's criterion | ||||

n | % | n | % | n | % | χ² | p1-2 | |

Лапаротомия / laparotomy Pfannenstiel | 16 | 66,7 | 11 | 68,8 | 20 | 40,0 | 8,799 | <0,05 |

Лапаротомия / laparotomy Joel-Cohen | 6 | 25,0 | 3 | 18,7 | 26 | 52,0 | 19,566 | <0,01 |

Нижнесрединная лапаротомия / lower median laparotomy | 2 | 8,3 | 2 | 12,5 | 4 | 8,0 | 1,319 | >0,05 |

Разрез на матке поперечный /uterus transverse incision | 21 | 87,5 | 12 | 75,0 | 44 | 88,0 | 1,300 | >0,05 |

Разрез на матке истмико-корпоральный / uterus isthmic-corporal incision | 3 | 12,5 | 3 | 18,7 | 4 | 8,0 | 4,457 | >0,05 |

Разрез на матке корпоральный / uterus corporal incision | - | - | 1 | 6,25 | 2 | 4,0 | ||

Донное кесарево сечение / bottom caesarean section | - | - | - | - | - | - | ||

Экстериоризация матки / uterus exteriorization | 19 | 79,2 | 11 | 68,8 | 36 | 72,0 | 0,780 | >0,05 |

Однорядный синтетический шов на матке / single-row synthetic suture on the uterus | 15 | 62,5 | 10 | 62,5 | 28 | 56,0 | 0,467 | >0,05 |

Двухрядный синтетический шов на матке / two-row synthetic suture on the uterus | 9 | 37,5 | 6 | 37,5 | 22 | 44,0 | 0,711 | >0,05 |

Кетгутовый шов на матке / catgut suture on the uterus | - | - | - | - | - | - | ||

Дренирование брюшной полости / abdominal drainage | 2 | 8,3 | 2 | 12,5 | 3 | 6,0 | ||

Перевязка восходящих ветвей / ligation of ascending branches a. uterinae | 3 | 12,5 | 3 | 18,7 | 4 | 8,0 | 4,457 | >0,05 |

Компрессионные швы на матку / compression sutures on the uterus | 1 | 4,2 | 1 | 6,25 | 1 | 2,0 | ||

Интраоперационная антибиотикопрофилактика / intraoperative antibiotic prophylaxis | 4 | 16,7 | 3 | 18,7 | 17 | 34,0 | 7,718 | <0,05 |

Пролонгированная антибиотикопрофилактика / prolonged antibiotic prophylaxis | 20 | 83,3 | 13 | 81,3 | 33 | 66,0 | 2,325 | >0,05 |

Средняя оценка новорождённых по шкале Apgar на 5-й минуте родоразрешения в основных группах составила 7,8±1,2 баллов. Отмечено наличие перинатальных потерь у пациенток I и II групп (12,5%; 5/40): у двух антенатальная гибель плода (отслойка нормально расположенной плаценты) и трое новорождённых (все недоношенные менее 34 недели) умерли до 8-х суток неонатального периода.

Проведённый ранговый корреляционный анализ по Спирмену установил предикторы, нарушающие процесс репарации рубца на матке после кесарева сечения и способствующих реализации гнойно-септических осложнений (исход, зависимый бинарный признак: да/нет). Согласно результатам логистической регрессии, их можно разделить на 4 группы (р<0,05): факторы, связанные с техникой ушивания (техника ушивания стенки матки и используемые шовные материалы, экстериоризация матки для ушивания); связанные с изменением нижнего сегмента матки (срок беременности, период родов, уровень разреза матки); факторы, возможно связанные с заживлением рубца (материнские: возраст, ИМТ, паритет, количество кесаревых сечений, экстрагенитальная патология; плодовые: вес новорождённого, количество плодов; интраоперационные: способ анестезии, продолжительность операции, кровопотеря); генетические — связанные с дисплазией соединительной ткани и способностью к репарации тканей. Прогностически сильными определилось десять параметров, представленных в табл. 11, а ROC-анализ с построением ROC-кривой и анализом площади под кривой (AUC) позволили определить чувствительность и специфичность для данных предикторов.

Таблица / Table 11

Результаты ROC-анализа предикторов гнойно-воспалительных осложнений

ROC-analysis results of predictors of purulent-inflammatory complications

Показатели / indicators | AUG (CI95%) | p-level | Чувствительность / sensitivity (CI) % | Специфичность / specificity (CI) % |

Возраст ≥35 лет / age ≥35 years | 0,62 (0,53–0,71) | 0,014 | 50,0 (38,5–61,5) | 73,5 (58,9–85,1) |

Аборты в анамнезе / anamnesis abortion | 0,63 (0,54–0,72) | 0,008 | 47,4 (36,0–59,1) | 74,9 (60,7–89,1) |

Хронические экстрагенитальные и генитальные очаги инфекции / chronic extragenital and genital infection | 0,67 (0,56–0,76) | 0,003 | 62,7 (49,1–75,0) | 77,4 (58,9–90,4) |

Индекс массы тела ≥30 / body mass index ≥30 | 0,70 (0,51–0,89) | 0,016 | 61,3 (47,9–74,7) | 78,4 (64,5–92,3) |

Вагинальный дисбиоз / vaginal dysbiosis | 0,77 (0,68–0,84) | <0,0001 | 57,7 (46,0–68,8) | 89,8 (77,8–96,6) |

Безводный период ≥12 часов / waterless period ≥12 hours | 0,71 (0,65–0,76) | <0,0001 | 56,7 (49,1–64,1) | 96,3 (94,0–98,6) |

Родоразрешение в сроке гестации ранее 34 и позднее 42 недели / delivery at gestation earlier than 34 and later 42 weeks | 0,62 (0,51–0,72) | 0,018 | 77,1 (60,0–90,0) | 56,4 (42,2–70,5) |

Родоразрешение близкое к началу II периода родов / delivery close to the beginning of the II period of labor | 0,76 (0,64–0,88) | <0,0001 | 61,6 (49,3–73,9) | 87,7 (78,2–97,1) |

Интраоперационная кровопотеря ≥1000 мл / intraoperative blood loss ≥1000 ml | 0,73 (0,60–0,85) | <0,0001 | 64,7 (51,1–78,3) | 85,3 (74,7–95,9) |

Продолжительность КС ≥60 минут / CS duration ≥60 minutes | 0,65 (0,51–0,80) | 0,016 | 56,9 (44,5–69,3) | 81,1 (68,9–93,3) |

На основании проведенной систематизация анамнестических и клинических данных родильниц с эндометритом и несостоятельностью шва на матке после абдоминального родоразрешения были сгруппированы основные факторы риска по развитию гнойно-воспалительных осложнений и разработана диагностическая таблица (табл. 12).

Таблица / Table 12

Прогностические критерии риска развития гнойно-воспалительных осложнений после кесарева сечения

Prognostic criteria for the risk of developing purulent-septic complications after cesarean section

№№ | Признак / symptom | Нормальный пуэрперий (ДЕ) / abnormal puerperium (DU) | Осложнённый пуэрперий (ДЕ) / complicated puerperium (DU) | ДК / DC |

Анамнестические признаки / anamnestic signs | ||||

1 | Возраст (лет) / age (years) | |||

18–25 | 0,65 | 0,21 | -3,1 | |

25–30 | 0,52 | 0,45 | -1,6 | |

30–35 | 0,20 | 0,63 | +3,2 | |

>35 | 0,13 | 0,99 | +7,6 | |

2 | Хроническая соматическая и гинекологическая патология / chronic somatic and gynecological pathology | |||

Экстрагенитальные очаги инфекции / extragenital infection | 0,12 | 0,71 | +5,9 | |

Гинекологическая патология / gynecological pathology | 0,18 | 0,65 | +3,6 | |

Метаболический синдром / metabolic syndrome | 0,10 | 0,76 | +7,6 | |

Дисплазия соединительной ткани / connective tissue dysplasia | 0,21 | 0,69 | +3,3 | |

3 | Течение настоящей беременности / the course of a real pregnancy | |||

Угроза прерывания / threat of abortion | 0,31 | 0,69 | +3,4 | |

Гестационный сахарный диабет / gestational diabetes mellitus | 0,13 | 0,90 | +8,9 | |

Анемия / anemia | 0,18 | 0,92 | +9,1 | |

Преэклампсия / preeclampsia | 0,12 | 0,55 | +4,3 | |

Вагинальные инфекции / vaginal infections | 0,14 | 0,86 | +8,6 | |

Острые респираторные инфекции / acute respiratory infections | 0,16 | 0,77 | +4,8 | |

Воспалительный характер вагинального мазка / vaginal smear inflammatory nature | 0,20 | 0,84 | +4,2 | |

Обильный (>104) рост патогенной и/или условно-патогенной микрофлоры / abundant (>104) growth of pathogenic and/or conditionally pathogenic microflora | 0,11 | 0,89 | +8,1 | |

4 | Паритет / number of pregnancies | |||

Аборты (артифициальные, самопроизвольные) / abortions (artifical, spontaneous) | 0,09 | 0,67 | +6,3 | |

1 роды / 1 births | 0,61 | 0,14 | -1,2 | |

2 роды / 2 births | 0,25 | 0,53 | -0,9 | |

≥3 родов / ≥3 births | 0,19 | 0,61 | +4,6 | |

5 | Гестационный срок родоразрешения (недель) / gestational delivery period (weeks) | |||

22–28 | 0,21 | 0,52 | +5,8 | |

29–37 | 0,24 | 0,46 | +2,5 | |

≥37 | 0,46 | 0,22 | -1,8 | |

6 | Выполнение кесарева сечения / caesarean section | |||

Антенатально / antenatally | 0,26 | 0,32 | +1,4 | |

Интранатально / intranatally | 0,33 | 0,25 | -0,9 | |

Плановое / scheduled | 0,78 | 0,13 | -2,2 | |

Экстренное / emergency | 0,21 | 0,56 | +2,4 | |

7 | Показания к кесареву сечению / indications for caesarean section | |||

Аномалии родовой деятельности / labor activity anomalies | 0,13 | 0,79 | +6,0 | |

Клинически узкий таз / clinically narrow pelvis | 0,11 | 0,81 | +6,3 | |

Преэклампсия / preeclampsia | 0,28 | 0,71 | +4,2 | |

Предлежание плаценты / placenta previa | 0,27 | 0,56 | +3,1 | |

Преждевременная отслойка плаценты / placental premature abruption | 0,18 | 0,29 | +1,6 | |

Дистресс плода / fetal distress | 0,20 | 0,24 | +1,2 | |

Многоплодная беременность / multiple pregnancies | 0,21 | 0,72 | +4,3 | |

Рубец на матке / uterus scar | 0,26 | 0,85 | +4,8 | |

8 | Безводный промежуток перед родоразрешением / anhydrous interval before delivery | |||

До 12 часов / up to 12 hours | 0,48 | 0,34 | -1,2 | |

Свыше 12 часов / over 12 hours | 0,19 | 0,88 | +7,6 | |

9 | Техника и особенности кесарева сечения / cesarean section-technique and features | |||

Лапаротомия / laparotomy | ||||

Pfannenstiel | 0,32 | 0,48 | +0,8 | |

Joel-Cohen | 0,82 | 0,13 | -2,5 | |

Нижнесрединная / lower median | 0,14 | 0,42 | +3,0 | |

Разрез на матке / uterus incision | ||||

Поперечный / transverse | 0,76 | 0,14 | -5,4 | |

Истмико-корпоральный / isthmic-corporal | 0,19 | 0,54 | +2,2 | |

Корпоральный / corporal | 0,16 | 0,78 | +4,9 | |

Способ ушивания послеоперационной раны на матке / suturing a postoperative wound on the uterus method | ||||

Полигликолид (викрил) однорядный / polyglycolid (vicryl) single row | 0,51 | 0,42 | -0,8 | |

Полигликолид (викрил) двухрядный / polyglycolide (vicryl) two row | 0,64 | 0,32 | -2,0 | |

Интраоперационная кровопотеря / intraoperative blood loss | ||||

≤1000 ml | 0,54 | 0,22 | -1,4 | |

≥1000 ml | 0,13 | 0,65 | +5,0 | |

≥1500 ml | 0,10 | 0,84 | +8,4 | |

Длительность операции / duration of the operation | ||||

≤60 min | 0,77 | 0,23 | -3,3 | |

≥60 min | 0,16 | 0,91 | +5,7 | |

Проведённый анализ позволил выявить наиболее информативные показатели для оценки прогноза развития гнойно-воспалительных осложнений после абдоминального родоразрешения. ДК до +16 бит с высокой вероятностью предполагало нормальное развитие послеоперационного периода, при ДК +17 бит и более вероятность послеоперационного эндометрита составила 75%. Расчёт ДК позволяет с высокой долей вероятности оценить риск развития послеоперационных гнойно-септических осложнений и разработать меры их профилактики. Чувствительность прогноза составила 76,9%, специфичность — 95,1% (точность — 86,0%).

Обсуждение

Прогнозирование и профилактика гнойно-септических заболеваний в послеродовом периоде (и особенно в послеоперационном) является одной из наиболее актуальных и до сих пор нерешённых проблем в акушерстве [1][3][12][14][15]. На сегодня установлено множество факторов риска послеродовых инфекционных осложнений и их количество продолжает увеличиваться, при этом не существует унифицированных объективных методов прогнозирования послеродового эндометрита и единых критериев оценки степени инфекционного риска [1][4][12][14]. В нашем исследовании выделены основные клинико-анамнестические предикторы риска развития инфекционных осложнений после операции кесарева сечения. С помощью методов математического моделирования разработана шкала прогноза риска гнойно-воспалительных осложнений в раннем пуэрперии после абдоминального родоразрешения.

Заключение

Таким образом, прогностическая математическая клинико-анамнестическая шкала оценки риска гнойно-воспалительных осложнений у родильниц после абдоминального родоразрешения позволяет выявить основные предикторы инфекционных заболеваний у пациенток после операции кесарева сечения, что способствует их своевременной профилактике и тем самым снижению частоты тяжёлых форм послеродовой инфекции.

Подана заявка на регистрацию программного обеспечения «Шкала оценки риска гнойно-воспалительных осложнений у родильниц после абдоминального родоразрешения».

Вклад авторов:

И.И. Куценко — разработка концепции и дизайна исследования разработка (формирование идеи; формулировка и развитие ключевых целей и задач), проведение исследования (анализ и интерпретация полученных данных); подготовка и редактирование текста, утверждение окончательного варианта статьи (принятие ответственности за все аспекты работы, целостность всех частей статьи и её окончательный вариант);

И.О. Боровиков — разработка концепции и дизайна исследования, получение и анализ данных, обзор публикаций по теме статьи, написание текста рукописи окончательное утверждение версии для публикации;

М.В. Галустян — получение и анализ данных, визуализация (подготовка, создание опубликованной работы в части визуализации и отображении данных), ресурсное обеспечение исследования;

А.С. Магай — обзор публикаций по теме статьи, проведение статистического анализа;

О.И. Боровикова — получение и анализ данных, проведение статистического анализа.

Authors’ contribution:

Irina I. Kutsenko — research of the concept and design development (formation of the idea; formulation and development of key goals and objectives), conducting research (analysis and interpretation of the data obtained), approval of the final version of the article (taking responsibility for all aspects of the work, the integrity of all parts of the article and its final version);

Igor O. Borovikov — development of the concept and design of the study, obtaining and analyzing data, reviewing publications on the topic of the article, writing the text of the manuscript final approval of the version for publication;

Marina V. Galustyan — data acquisition and analysis, visualization (preparation, creation of published work in terms of visualization and display of data), statistical analysis, resource support of the study;

Anton S. Magay — review of publications on the topic of the article, statistical analysis;

Olga I. Borovikova — data acquisition and analysis, visualization, statistical analysis.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest. Authors declares no conflict of interest.

1. Материнская смертность в Российской Федерации в 2018 году (методическое письмо) / под ред. Е.Н. Байбариной М. 2019:73.

Список литературы

1. Акушерство: национальное руководство. Под ред. Савельевой Г.М., Сухих Г.Т., Серова В.Н., Радзинского В.Е. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2018.

2. Bonet M, Souza JP, Abalos E, Fawole B, Knight M, et al. The global maternal sepsis study and awareness campaign (GLOSS): study protocol. Reprod Health. 2018;15(1):16. https://doi.org/10.1186/s12978-017-0437-8

3. Menacker F, Hamilton BE. Recent trends in cesarean delivery in the United States. NCHS Data Brief. 2010;(35):1-8. PMID: 20334736.

4. Chou D, Tunçalp Ö, Firoz T, Barreix M, Filippi V, et al. Constructing maternal morbidity - towards a standard tool to measure and monitor maternal health beyond mortality. BMC Pregnancy Childbirth. 2016;16:45. https://doi.org/10.1186/s12884-015-0789-4

5. McCauley M, White S, Bar-Zeev S, Godia P, Mittal P, et al. Physical morbidity and psychological and social comorbidities at five stages during pregnancy and after childbirth: a multicountry cross-sectional survey. BMJ Open. 2022;12(4):e050287. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-050287

6. Say L, Barreix M, Chou D, Tunçalp Ö, Cottler S, et al. Maternal morbidity measurement tool pilot: study protocol. Reprod Health. 2016;13(1):69. https://doi.org/10.1186/s12978-016-0164-6

7. Rodgers SK, Kirby CL, Smith RJ, Horrow MM. Imaging after cesarean delivery: acute and chronic complications. Radiographics. 2012;32(6):1693-712. https://doi.org/10.1148/rg.326125516

8. Heitkamp A, Meulenbroek A, van Roosmalen J, Gebhardt S, Vollmer L, et al. Maternal mortality: near-miss events in middle-income countries, a systematic review. Bull World Health Organ. 2021;99(10):693-707F. https://doi.org/10.2471/BLT.21.285945

9. Краснопольский В.И., Буянова С.Н., Щукина Н.А. Гнойно-септические осложнения в акушерстве и гинекологии: особенности течения на современном этапе. Тактика ведения. Российский вестник акушера-гинеколога. 2013;13(4):82‑85.

10. Галустян М.В., Куценко И.И., Боровиков И.О., Магай А.С. Возможности прогнозирования несостоятельности рубца на матке после операции кесарева сечения. Медицинский вестник юга России. 2021;12(1):54-61. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2021-12-1-54-61

11. Mulic-Lutvica A, Axelsson O. Postpartum ultrasound in women with postpartum endometritis, after cesarean section and after manual evacuation of the placenta. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(2):210-7. https://doi.org/10.1080/00016340601124086

12. Moulton LJ, Lachiewicz M, Liu X, Goje O. Endomyometritis after cesarean delivery in the era of antibiotic prophylaxis: incidence and risk factors. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018;31(9):1214-1219. doi: 10.1080/14767058.2017.1312330

13. Тирская Ю.И., Баринов С.В., Долгих Т.И. Прогнозирование инфекционного риска и способ профилактики послеродового эндометрита у родильниц инфекционного риска. Акушерство и гинекология. 2014;(5):37-42. eLIBRARY ID: 21704286

14. Mohamed-Ahmed O, Hinshaw K, Knight M. Operative vaginal delivery and post-partum infection. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2019;56:93-106. https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2018.09.005

15. Батракова Т.В., Зазерская И.Е., Вавилова Т.В. Раннее прогнозирование послеродового эндометрита. Доктор.Ру. 2021;20(1):17–20. https://doi.org/10.31550/1727-2378-2021-20-1-17-20

Об авторах

И. И. КуценкоРоссия

Куценко Ирина Игоревна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии.

Краснодар

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

И. О. Боровиков

Россия

Боровиков Игорь Олегович - доктор медицинских наук, доцент, доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии.

Краснодар

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

М. В. Галустян

Россия

Галустян Марина Вадимовна - аспирант кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии.

Краснодар

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

А. С. Магай

Россия

Магай Антон Сергеевич - аспирант кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии.

Краснодар

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

О. И. Боровикова

Россия

Боровикова Ольга Игоревна - аспирант кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии.

Краснодар

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Куценко И.И., Боровиков И.О., Галустян М.В., Магай А.С., Боровикова О.И. Возможности прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений после операции кесарева сечения. Медицинский вестник Юга России. 2022;13(4):73-87. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2022-13-4-73-87

For citation:

Kutsenko I.I., Borovikov I.O., Galustyan M.V., Magay A.S., Borovikova O.I. Possibilities of predicting purulent-inflammatory complications after cesarean section. Medical Herald of the South of Russia. 2022;13(4):73-87. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2022-13-4-73-87