Перейти к:

Диагностическая «платформа» оценки эндотелиальной дисфункции у больных сахарным диабетом

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2022-13-1-109-116

Аннотация

Цель: определить диагностическую значимость лабораторных маркеров эндотелиальной дисфункции (ЭД).

Материал и методы: обследовано 276 мужчин с сахарным диабетом 2 типа (возраст — 54,0 [49;60] года). Пациентам проводили общеклинические исследования, анализ показателей углеводного и липидного обменов, адипогоромонов лептина, резистина, адипонектина. Функцию эндотелия оценивали ультразвуковым исследованием эндотелий зависимой вазодилатации (ЭЗВД) плечевой артерии в ходе теста с реактивной гиперемией и определением биохимических показателей функции эндотелия (оксида азота (NO), эндотелиальной синтазы NO 3 типа, эндотелина, ICAM-1, VCAM-1, p- и е-селектинов, кадгерина, PAI-1, VEGF-1, гомоцистеина В, С-реактивного белка (СРБ), остеопротегерина). Для оценки диагностической эффективности методов и определения диагностической точки разделения использовали ROC- анализ.

Результаты: самостоятельную значимость в диагностике ЭД продемонстрировали NO, ICAM-1, резистин (р <0,001), СРБ (р=0,006). Отношение шансов риска ЭД для резистина — 6,97, что в 1,9 раза выше, чем у NO и ICAM-1, и в 3,7 раза выше, чем у СРБ. Диагностическими точками разделения для установления ЭД являются: NO — 97,3 мкмоль/л, ICAM-1 — 309,4 нг/мл, резистин — 6,32 нг/мл, СРБ — 6,25 мг/л.

Заключение: диагностическая платформа определения ЭД наряду с ультразвуковой оценкой ЭЗВД должна включать изучение содержания её биохимических маркеров: NO, ICAM-1, резистина, СРБ. Резистин — самостоятельный, высокоточный маркер ЭД, являющийся связующим патогенетическим звеном между дисфункцией эндотелия и дисметаболизмом жировой ткани.

Ключевые слова

Для цитирования:

Хрипун И.А., Хрипун А.В. Диагностическая «платформа» оценки эндотелиальной дисфункции у больных сахарным диабетом. Медицинский вестник Юга России. 2022;13(1):109-116. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2022-13-1-109-116

For citation:

Khripun I.A., Khripun A.V. Endothelial Dysfunction Diagnostic “Platform” in patients with diabetes mellitus. Medical Herald of the South of Russia. 2022;13(1):109-116. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2022-13-1-109-116

Введение

Функция эндотелия сосудов, считающаяся краеугольным камнем патогенеза всех сердечно-сосудистых поражений, воспалительных реакций, сахарного диабета (СД), сосудистого тромбоза и даже роста злокачественных опухолей, неизменно является объектом изучения многих исследований. Проблема позднего выявления этих состояний диктует необходимость поиска ранних маркеров диагностики, основанных на патогенетических механизмах их формирования [1][2]. Как было установлено, именно ЭД является универсальным стартовым механизмом любой сосудистой патологии, начиная с доклинической стадии [3][4]. Однако, несмотря на общепризнанную значимость ЭД и понимание целесообразности её раннего выявления, широкомасштабная клиническая оценка функции эндотелия не проводится в связи с отсутствием четких критериев и унификации диагностической платформы.

Эндотелий сосудов функционирует не только как структурный барьер, разделяющий стенку кровеносных сосудов и кровь, но и как мощнейший эндокринный орган, секретирующий множество вазоактивных агентов, таких как оксид азота (NO), эндотелин-1, молекулы адгезии и многие другие [1][5]. Здоровый эндотелий действует как привратник, контролирующий гомеостаз сосудов, регулируя мгновенный баланс между расширением и сужением сосудов, антитромбозом и протромбозом, противовоспалительным и провоспалительным, антиоксидантным и проокислительным действием, а также ингибированием и стимулированием роста гладкомышечных клеток сосудов [5].

Одним из состояний, неизменно ассоциированных с нарушением функции эндотелия, является СД, что связано с системной глюкозо- и липотоксичностью [6]. Именно поэтому в нашем исследовании СД и был выбран как универсальная модель формирования ЭД. Диабет индуцированная ЭД является критическим инициирующим фактором в генезе диабетических макро- и микрососудистых осложнений [7]. Патогенез ЭД макрососудистых осложнений СД2Т характеризуется снижением биодоступности оксида азота (NO), повышенной продукцией простациклина и эндотелий зависимой гиперполяризацией, а также усилением синтеза вазоконстрикторов эндотелием. Дисфункция эндотелия при микрососудистых осложнениях СД характеризуется снижением выброса NO, повышенными оксидативным стрессом и продукцией воспалительных факторов, нарушениями ангиогенеза и восстановления эндотелия [7]. Некоторые исследователи считают, что эндотелий является одним из приоритетных органов мишеней для профилактики развития сосудистых осложнений СД [5][6][7].

В то же время нужно учитывать, что преимущественное большинство больных СД имеет ожирение, которое служит патогенетической базой для развития инсулинорезистентности и, как следствие, нарушений углеводного обмена. При этом жировая ткань наряду с эндотелем рассматривается как эндокринный орган, обладающий мощнейшей секреторной активностью [8]. Вещества, выделяемые жировой тканью, адипокины, обладают аутокринными и паракринными эффектами, определяющими не только метаболический гомеостаз, но и регуляцию оксидативного стресса, воспаления, тромбоза, атерогенеза, нарушая функцию эндотелия и являясь связующим звеном с сердечно-сосудистыми заболеваниями [9]. Вместе с тем существует множество биологически активных веществ, вырабатываемых за пределами эндотелия, но оказывающими значимое влияние на его функцию и являющихся важными факторами сердечно-сосудистого риска, например, С-реактивный белок (СРБ), гомоцистеин В, остеопротегерин и другие.

Многие исследователи считают именно нарушение секреторной активности клеток эндотелия стартовым механизмом ЭД [10], однако на сегодняшний день общепризнанной является инструментальная методика диагностики ЭД — доплерографическое исследование поток-зависимой дилатации плечевых артерий (ПА) [11]. С одной стороны, данное исследование неинвазивно, что является его преимуществом, с другой — требует не только наличия дорогостоящего оборудования, но и малой его загруженности в связи с длительным проведением исследования. Это диктует необходимость разработки доступных, легко воспроизводимых в клинической практике методик, которые бы расширили диагностическую платформу оценки ЭД.

Цель исследования — определить диагностическую значимость лабораторных маркеров дисфункции эндотелия.

Материал и методы

Было проведено проспективное одномоментное сплошное когортное сравнительное исследование. В исследование вошли 276 мужчин с СД2Т, находящихся на терапии пероральными сахароснижающими препаратами. Выбор пациентов мужского пола в исследовании обусловлен существенными гендерными различиями в уровнях маркеров повреждения эндотелия, в особенности у женщин в период пери- и постменопаузы. Протокол исследования, формы информированного согласия, формы первичной документации были одобрены на заседании ЛНЭК ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России № 13/14 от 11.09.2014 г. До начала исследования все пациенты подписали формы информированного согласия.

Больным проводили сбор жалоб, изучение анамнеза, измерение антропометрических показателей (масса тела, рост, индекс массы тела, окружность талии (ОТ), окружность бедер (ОБ). Пациентам осуществляли забор венозной крови объемом 10 мл, строго натощак после 12-часового голодания. Для проведения биохимических анализов использовали свежую сыворотку крови, иммуноферментные исследования осуществляли из сыворотки, замороженной при температуре -20°С. Состояние углеводного и липидного обменов оценивали при помощи следующих показателей: глюкозы натощак, гликированного гемоглобина (НbА1с) и липидограммы. Также изучали содержание биохимических показателей функции эндотелия (NO), эндотелиальная синтаза оксида азота 3 типа (eNOS3), эндотелин, ICAM-1, VCAM-1, p- и е-селектины, кадгерин, PAI-1, VEGF-1, гомоцистеин В, СРБ, остеопротегерин и секреторной функции жировой ткани — лептин, резистин, адипонектин. Инструментальное обследование включало ультразвуковое исследование эндотелий зависимой вазодилатации (ЭЗВД) плечевой артерии (ПА) по методике D. Celermajer.

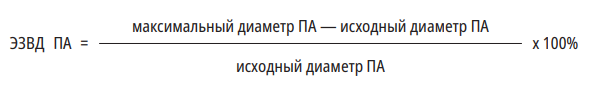

Биохимические показатели сыворотки исследовали с использованием анализатора Bayer ADVIA 1650, иммуноферментные анализы — анализатора Zenyth 340, HbA1c — анализатора Siemens Healthcare Diagnostics DCA 2000+. Для анализа концентраций ICAM-1, VCAM-1, VEGF-1, p- и е-селектинов, кадгерина применяли наборы «Бендер Медсистемс Гмбх» (Австрия), eNOS3 — «BCM Diagnostics» (США), гомоцистеина В — «Axis-shield diagnostics ltd» (Великобритания), эндотелина и остеопротегерина — «Биомедика Медицин продукте ГмбХ & Ко КГ» (Австрия), СРБ — «Биомерика Инк» (США), лептина — «Mediagnost» (Германия), резистина — «Биовендер Лабораторни» (Чешская республика), адипонектина — «eBioscience» (Австрия). Содержание NO в сыворотке крови определяли расчётным методом путём вычисления разности нитритов и нитратов как продуктов метаболизма NO в соответствии с рекомендациями производителя «R&D» (США). Ультразвуковое исследование артериальной вазореактивности проводили с помощью теста поток-зависимой дилатации ПА. Изучение ЭЗВД проводили на ПА, для получения изображения и измерения диаметра которой использовали ультразвуковую систему Philips HD 11, оснащённую линейным датчиком с фазированной решеткой (частота 7,0 МГц). ЭЗВД ПА при проведении пробы рассчитывали по формуле:

Суждение о наличии или отсутствии ЭД принимали на основании результатов ультразвукового исследования ЭЗВД ПА.

Статистический анализ данных проводили при помощи пакета прикладных программ Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США). Переменные были проверены на нормальность распределения с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. Данные представлены в виде медиан и интерквартильного размаха Me [Q1; Q3]. Анализ и оценку силы связей между количественными признаками проводили непараметрическим методом ранговой корреляции по Спирмену. Для оценки диагностической эффективности методов и определения диагностической точки разделения (cut-off) использовали ROC-анализ с расчётом диагностической чувствительности и специфичности, отношения шансов, а также построением ROC-кривых с оценкой площади под ROC-кривой. Статистически значимыми считали различия при р <0,05.

Результаты

Общая характеристика пациентов в исследовании представлена в табл. 1.

Возраст больных в исследовании составил 54,0 [ 49; 60] года, а длительность СД2Т — 6,0 [ 2,0; 10,0] лет. Ожирение было определено у 116 (42%) больных, избыточная масса тела — у 105 (38%) пациентов. Медиана индекса массы тела составила 32,1 [ 29,6; 35] кг/м2, а ОТ — 109 [ 102; 117] см. Уровень гликемии натощак составил 7,9 [ 6,4; 10] ммоль/л, HbA1c — 7,8 [ 6,7; 9,0] %. Артериальную гипертензию имели 190 мужчин (68,8%), при этом медианы уровней систолического и диастолического артериального давления составили 140 [ 130;160] и 87 [ 80; 95] мм рт. ст. соответственно. Ишемическая болезнь сердца была диагностирована у 71 больного (25,7%), а дислипидемия — у 81,7% больных. Частота ЭД, диагностированной на основании ультразвукового исследования артериальной вазореактивности в ходе пробы с поток-зависимой дилатацией ПА, составила 44,9%.

Таблица / Table 1

Общая характеристика пациентов в исследовании.

General patient characteristics in the study.

|

Параметр |

Me [LQ; UQ] |

|

Возраст, лет |

54,0 [ 49; 60] |

|

Длительность сахарного диабета 2 типа, лет |

6,0 [ 2,0; 10,0] |

|

Масса тела, кг |

98 [ 90; 108] |

|

Индекс массы тела, кг/м2 |

32,1 [ 29,6; 35] |

|

Окружность талии, см |

109 [ 102; 117] |

|

Окружность бедер, см |

107 [ 102; 114] |

|

Гликемия натощак, ммоль/л |

7,9 [ 6,4; 10] |

|

HbA1c, % |

7,8 [ 6,7; 9,0] |

|

Систолическое артериальное давление, мм рт. ст. |

140 [ 130;160] |

|

Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст. |

87 [ 80; 95] |

|

Частота сердечных сокращений, удары/минуту |

75 [ 69; 81] |

Корреляционный анализ выявил статистически значимые (р <0,05) связи между ЭЗВД ПА и уровнями маркеров ЭД (СРБ (r=-0,397), NO (r=0,577), ICAM-1 (r=-0,424)), а также адипогормона резистина (r=-0,396), что послужило поводом для детального изучения данных показателей.

Для определения диагностической значимости лабораторных показателей в верификации дисфункции эндотелия, был проведен ROC-анализ (табл. 2). Высокую статистическую значимость в плане верификации ЭД показали не только общепринятые маркеры дисфункции эндотелия NO и ICAM-1, но и СРБ, что демонстрирует их самостоятельное диагностическое значение. Кроме того, статистически доказана тенденция в диагностической значимости остеопротегерина (р=0,07) и кадгерина (р=0,06), а полученные данные в отношении таких показателей как eNOS3, эндотелин, VCАM-1, р-селектин и е-селектин, PAI-1, VEGF, гомоцистеин В не были статистически значимы.

Таблица / Table 2

Диагностическая значимость биохимических показателей для верификации и определения отношения шансов риска эндотелиальной дисфункции

Diagnostic significance of biochemical parameters for verification and determination of the odds ratio of the endothelial dysfunction risk

|

|

Cut-off |

ДЧ |

ДС |

ОШ |

ДИ ОШ |

AUC |

р |

|

NO |

<=97,28 * |

73,21 |

80,30 |

3,72 |

3,0 - 4,5 |

0,735±0,048 |

<0,001 |

|

еNOS3 |

>306,8 * |

40,00 |

75,44 |

1,63 |

1,1 - 2,4 |

0,547±0,06 |

0,437 |

|

Эндотелин |

>1,13 * |

40,91 |

50,00 |

0,82 |

0,5 - 1,3 |

0,505±0,057 |

0,937 |

|

VCAM-1 |

>508 * |

93,88 |

19,12 |

1,16 |

0,7 - 1,9 |

0,518±0,054 |

0,734 |

|

ICAM-1 |

>309,4 * |

72,58 |

80,68 |

3,76 |

3,1 - 4,5 |

0,762±0,041 |

<0,001 |

|

р-селектин |

>416,5 * |

83,67 |

30,88 |

1,21 |

0,8 - 1,8 |

0,55±0,054 |

0,352 |

|

е-селектин |

<=44,29 * |

57,14 |

58,82 |

1,39 |

1,0 - 1,9 |

0,524±0,055 |

0,667 |

|

Кадгерин |

>0,9045 * |

38,78 |

82,09 |

2,16 |

1,5 - 3,1 |

0,600±0,054 |

0,062 |

|

PAI 1 |

<=26,67 * |

13,89 |

100,0 |

1,12 |

0,6-1,7 |

0,510±0,068 |

0,885 |

|

VEGF-А |

>43,57 * |

69,39 |

50,00 |

1,39 |

1,0 - 1,9 |

0,577±0,054 |

0,151 |

|

Гомоцистеин В |

>3,568 * |

92,31 |

23,08 |

1,20 |

0,7 - 2,0 |

0,579±0,060 |

0,189 |

|

Остеопро-тегерин |

>4,69 * |

61,22 |

60,32 |

1,54 |

1,1 - 2,1 |

0,598±0,055 |

0,070 |

|

СРБ |

>6,25 * |

69,39 |

62,90 |

1,87 |

1,4 - 2,4 |

0,647±0,053 |

0,006 |

Поскольку данные молекулы самостоятельно ранее не использовались для диагностики ЭД, нами были определены дифференциальные разделительные значения их концентраций, соответствовавшие нарушению ЭЗВД в ходе пробы поток-зависимой дилатации ПА. Важное значение в функционировании эндотелия имеет NO. Площадь под ROC-кривой соотношения чувствительности и специфичности диагностики дисфункции эндотелия по концентрации сывороточного NO была 0,735±0,0048 при значимости р <0,0001. Точкой разделения уровня NO стала 97,3 мкмоль/л, при диагностической чувствительности 73,2% и специфичности 80,3%. При этом отношение шансов риска ЭД составило 3,72 (доверительный интервал 3,0-4,5).

Высокую диагностическую значимость в плане верификации ЭД продемонстрировала молекула межклеточной адгезии 1 типа ICAM-1. Площадь под ROC-кривой соотношения чувствительности и специфичности по уровню ICAM-1 составила 0,762±0,041 (р <0,0001). При этом отношение шансов риска ЭД было 3,76, а точка разделения определена как 309,4 нг/мл с диагностической чувствительностью 72,6%, диагностической специфичностью 80,7%.

ROC-кривая, характеризующая соотношения чувствительности и специфичности верификации ЭД по уровню СРБ в сыворотке крови, показала площадь под кривой (AUC) 0,65±0,05 (р=0,006), что свидетельствует о приемлемой информативности теста. При диагностической чувствительности 69,4% и специфичности 62,9% была определена диагностическая точка разделения уровня СРБ — 6,25 мг/л. Нужно отметить, что отношение шансов риска ЭД составило 1,87 при доверительном интервале 1,4–2,4 (р=0,006).

В свою очередь, молекулы eNOS3, эндотелин, VCAM-1, p- и е-селектины, кадгерин, PAI-1, VEGF-1, гомоцистеин В и остеопротегерин не имели самостоятельной диагностической значимости в диагностике ЭД.

Итак, отношение шансов риска ЭД было наибольшим при определении по уровню ICAM-1 — 3,76 (доверительный интервал 3,1–4,5 р<0,0001) и NO — 3,72 (доверительный интервал 3,0–4,5; р<0,0001) по сравнению с диагностикой по концентрации и СРБ.

Известна тесная связь между содержанием гормонов жировой ткани и развитием ЭД пациентов с метаболическим синдромом. В связи с этим для определения самостоятельной диагностической значимости данных показателей в верификации дисфункции эндотелия, был проведён ROC-анализ (табл. 3). Таблица демонстрирует высокую диагностическую значимость резистина для верификации дисфункции эндотелия, тогда как данные, полученные в отношении лептина и адипонектина, не были статистически значимы. Являясь гормоном жировой ткани, резистин продемонстрировал самостоятельную значимость в диагностике ЭД. Диагностическая точка разделения по уровню резистина составила 6,32 нг/мл (чувствительность — 72,9%, специфичность — 89,5%), а площадь под ROC-кривой была 0,808±0,032 (р<0,0001). Обращает на себя внимание, что отношение шансов риска ЭД для резистина было 6,97 (доверительный интервал 6,1–8,0), что в 1,9 раза выше, чем у NO и ICAM-1, и в 3,7 раза выше, чем у СРБ. Это позволяет рассматривать резистин как самостоятельный и высоко точный маркер ЭД, по-видимому, являющийся связующим патогенетическим звеном между дисфункцией эндотелия и дисметаболизмом жировой ткани.

Таблица / Table 3

Диагностическая значимость гормонов жировой ткани для верификации и определения отношения шансов риска эндотелиальной дисфункции

Diagnostic significance of adipose tissue hormones for verification and determination of the odds ratio of the endothelial dysfunction risk

|

|

Cut-off |

ДЧ |

ДС |

ОШ |

ДИ ОШ |

AUC |

Р |

|

Адипонектин |

>8,43 * |

22,45 |

91,04 |

2,51 |

1,5 - 4,2 |

0,544±0,054 |

0,431 |

|

Лептин |

>23,5 * |

18,37 |

91,18 |

2,08 |

1,1 - 3,8 |

0,521±0,055 |

0,708 |

|

Резистин |

>6,317 * |

72,90 |

89,53 |

6,97 |

6,1 - 8,0 |

0,808±0,032 |

<0,001 |

Обсуждение

На сегодняшний день общепринятой методикой определения ЭД является проведение пробы поток-зависимой дилатации с оценкой ЭЗВД ПА. Однако выполнение данного теста связано с необходимостью наличия аппарата для ультразвуковой диагностики, а кроме того продолжительность выполнения данного исследования составляет от 45 минут до часа, что существенно ограничивает его использование в клинической практике и делает актуальным поиск альтернативных диагностических методик ЭД. Спектр биологически активных веществ, вырабатываемых эндотелием, а также за его пределами, но существенно влияющих на его функцию, необычайно широк и находится под контролем множества генетических факторов [12][13].

Важнейшим и одним из наиболее изученных веществ, выделяемых эндотелием, является NO, оказывающий мощное вазодилатирующее, а также вазопротекторное, антиагрегантное и противовоспалительное действие, поддерживая тонус и неадгезивность внутренней поверхности сосудов [14]. Синтез NO происходит при участии фермента NO синтазы, на уровне эндотелия представленной eNOS3. От активности фермента eNOS3, скорости и количества синтезируемого NO зависит благополучие эндотелия [14][15]. Одним из важнейших вазонстрикторных веществ, секретируемых эндотелием и являющихся антагонистом NO, является эндотелин-1, увеличение содержания которого отражает функциональное напряжение эндотелия и характерно для заболеваний сердечно-сосудистой системы [16]. К ранним признакам поражения эндотелия относят повышение адгезивности сосудистой стенки, обусловленной гиперпродукцией сывороточных молекул адгезии: сосудистой (VCAM-1) и межклеточной (ICAM-1), е- и р-селектинов, кадгерина [16]. Усиление их экспрессии на поверхности эндотелиоцитов на ранних стадиях атерогенеза способствует адгезии лейкоцитов и субэндотелиальному проникновению липопротеидов, формирущим атеросклеротическую бляшку [17][18]. Помимо этого, судить о функции эндотелия можно по содержанию биологически активных молекул, повреждающих эндотелиоциты (СРБ, гомоцистеина В, остеопротегерина и др.).

Исследованные нами биохимические маркеры ЭД оказались в разной степени ассоциированы с общепризнанным показателем ЭЗВД, определяемым по результатам инструментального исследования. В связи с этим был проведен ROC-анализ, который выявил самостоятельную диагностическую значимость маркеров ЭД, таких как NO, ICAM-1 и СРБ.

Большое число исследований показало связь кардиоваскулярного риска с уровнями адипокинов, циркулирующими в сыворотке крови, например, лептином, адипонектином, резистином [9]. Так, у больных ожирением и СД2Т лептин стимулирует оксидативный стресс, воспаление, тромбоз, атерогенез, нарушая функцию эндотелия и являясь связующим звеном с сердечно-сосудистыми заболеваниями [19][20]. В то же время хорошо известны снижение уровня адипонектина у больных висцеральным ожирением, СД2Т, обратная зависимость его содержания и числа компонентов метаболического синдрома. Причём, гипоадипонектинемия свидетельствует не только об инсулинорезистентности, глюко- и липотоксичности, но и ЭД [20][21]. Ещё одним важнейшим адипогормоном является резистин, который, с одной стороны, снижает утилизацию глюкозы тканями, с другой — стимулирует продукцию молекул адгезии эндотелиоцитами, активирует эндотелий, оказывает провоспалительное действие, что позволило его отнести к маркерам сердечно-сосудистых заболеваний [22][23][24].

Столь тесная связь между содержанием адипокинов и функцией эндотелия послужила поводом для проведения ROC-анализа и в отношении гормонов жировой ткани. Была установлена высокая самостоятельная диагностическая значимость резистина для верификации дисфункции эндотелия. Известно, что гормон жировой ткани резистин снижает экспрессию eNOS3 и синтез NO, а также усиливает экспрессию молекул адгезии VCAM-1 и ICAM-1 на поверхности эндотелиоцитов, что способствует усугублению ЭД [24][25]. Таким образом, можно считать, что резистин является недостающим звеном, патогенетически связывающим дисфункции жировой ткани и эндотелия. Ранее обсуждалось, что резистин можно рассматривать как фактор сердечно-сосудистого риска, однако диагностические значения его уровней, при которых можно судить о нарушении функции эндотелия не были определены [22][23]. В нашем исследовании впервые было показано, что адипогормон резистин не просто играет важную роль в функции эндотелия, но и может быть самостоятельным лабораторным маркером для диагностики ЭД.

Нами были определены диагностические точки разделения для четырех биохимических маркеров ЭД, имеющих самостоятельное диагностическое значение: NO — 97,3 мкмоль/л (отношение шансов риска ЭД составило 3,72); ICAM-1 — 309,4 нг/мл (отношение шансов риска ЭД — 3,76); СРБ — 6,25 мг/л (отношение шансов риска ЭД составило 1,87); резистин — 6,32 нг/мл (отношение шансов риска ЭД — 6,97).

Лабораторная оценка любого из данных маркеров ЭД может быть использована в клинической практике как альтернатива традиционному ультразвуковому исследованию с проведением пробы поток-зависимой дилатации ПА. Своевременное использование лабораторных методик расширяет диагностические возможности для выявления признаков дисфункции эндотелия, что стратегически важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Заключение

Самостоятельную значимость в диагностике дисфункции эндотелия у мужчин с СД2Т продемонстрировали NO, ICAM-1, резистин и СРБ. Диагностическими точками разделения для установления ЭД являются следующие: NO — 97,3 мкмоль/л, ICAM-1 — 309,4 нг/мл, резистин — 6,32 нг/мл, СРБ — 6,25 мг/л.

Список литературы

1. Vanhoutte PM, Shimokawa H, Feletou M, Tang EH. Endothelial dysfunction and vascular disease - a 30th anniversary update. Acta Physiol (Oxf). 2017;219(1):22-96. DOI: 10.1111/apha.12646.

2. Хрипун И.А., Моргунов М.Н., Воробьев С.В., Терентьев В.П., Коган М.И. Эндотелиальная дисфункция и сахарный диабет 2 типа: новые маркеры ранней диагностики. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2016;15(5):59-63. DOI: 10.15829/1728-8800-2016-5-59-63

3. Spartalis M, Spartalis E, Athanasiou A, Paschou SA, Kontogiannis C, et al. Th e Role of the Endothelium in Premature Atherosclerosis: Molecular Mechanisms. Curr Med Chem. 2020;27(7):1041-1051. DOI: 10.2174/0929867326666190911141951.

4. Хрипун И.А., Воробьев С.В., Моргунов М.Н., Коган М.И. Функция эндотелия у мужчин с сахарным диабетом 2 типа, не имеющих клинических признаков сердечно-сосудистых заболеваний. Сахарный диабет. 2016;19(5):383-387. DOI: 10.14341/DM8017

5. Godo S, Shimokawa H. Endothelial Functions. Arterioscler Th romb Vasc Biol. 2017;37(9):e108-e114. DOI: 10.1161/ATVBAHA.117.309813.

6. Vecchié A, Montecucco F, Carbone F, Dallegri F, Bonaventura A. Diabetes and Vascular Disease: Is It All About Glycemia? Curr Pharm Des. 2019;25(29):3112-3127. DOI: 10.2174/1381612825666190830181944.

7. Shi Y, Vanhoutte PM. Macro- and microvascular endothelial dysfunction in diabetes. J Diabetes. 2017;9(5):434-449. DOI: 10.1111/1753-0407.12521.

8. Matafome P, Seiça R. Function and Dysfunction of Adipose Tissue. Adv Neurobiol. 2017;19:3-31. DOI: 10.1007/978-3-319-63260-5_1.

9. Аметов А.С., Рубцов Ю.Е., Салухов В.В., Халимов Ю.Ш., Агафонов П.В. Устранение дисфункции жиров ой ткани как главный фактор снижения кардиометаболических рисков при ожирении. Терапия. 2019;(6):66-72. DOI: 10.18565/therapy.2019.6.66-74

10. Daiber A, Steven S, Weber A, Shuvaev VV, Muzykantov VR, et al. Targeting vascular (endothelial) dysfunction. Br J Pharmacol. 2017;174(12):1591-1619. DOI: 10.1111/bph.13517.

11. Chia PY, Teo A, Yeo TW. Overview of the Assessment of Endothelial Function in Humans. Front Med (Lausanne). 2020;7:542567. DOI: 10.3389/fmed.2020.542567.

12. Хрипун И.А., Воробьев С.В., Моргунов М.Н., Белоусов, И.И., Дзантиева Е.О., и др. Генетические аспекты формирования нарушения функции эндотелия у больных сахарным диабетом 2 типа. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2015;10(4):339-343. DOI: 10.14300/mnnc.2015.10083.

13. Хрипун И.А., Воробьев С.В., Коган М.И. Взаимосвязь полиморфизма гена рецептора андрогенов и функции эндотелия у мужчин с сахарным диабетом 2 типа. Сахарный диабет. 2015;18(4):35-40. DOI: 10.14341/DM7622

14. Cyr AR, Huckaby LV, Shiva SS, Zuckerbraun BS. Nitric Oxide and Endothelial Dysfunction. Crit Care Clin. 2020;36(2):307321. DOI: 10.1016/j.ccc.2019.12.009.

15. Farah C, Michel LYM, Balligand JL. Nitric oxide signalling in cardiovascular health and disease. Nat Rev Cardiol. 2018;15(5):292-316. DOI: 10.1038/nrcardio.2017.224.

16. Miyauchi T, Sakai S. Endothelin and the heart in health and diseases. Peptides. 2019;111:77-88. DOI: 10.1016/j.peptides.2018.10.002.

17. Stepanova TV, Ivanov AN, Tereshkina NE, Popyhova EB, Lagutina DD. [Markers of endothelial dysfunction: pathogenetic role and diagnostic signifi cance.]. Klin Lab Diagn. 2019;64(1):34-41. DOI: 10.18821/0869-2084-2018-63-34-41.

18. Yin M, Li C, Jiang J, Le J, Luo B, уе фд. Cell adhesion moleculemediated therapeutic strategies in atherosclerosis: From a biological basis and molecular mechanism to drug delivery nanosystems. Biochem Pharmacol. 2021;186:114471. DOI: 10.1016/j.bcp.2021.114471.

19. Katsiki N, Mikhailidis DP, Banach M. Leptin, cardiovascular diseases and type 2 diabetes mellitus. Acta Pharmacol Sin. 2018;39(7):1176-1188. DOI: 10.1038/aps.2018.40.

20. Landecho MF, Tuero C, Valentí V, Bilbao I, de la Higuera M, Frühbeck G. Relevance of Leptin and Other Adipokines in Obesity-Associated Cardiovascular Risk. Nutrients. 2019;11(11):2664. DOI: 10.3390/nu11112664.

21. Аметов А.С., Камынина Л.Л., Литвиненко В.М. Гипоадипонектинемия – маркер глюкозо- и липотоксичности у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и висцеральным ожирением. Эндокринология: Новости, Мнения, Обучение. 2018;7(2):35-45. DOI: 10.24411/2304-9529-2018-12003

22. Вербовой А.Ф., Цанава И.А., Вербовая Н.И., Галкин Р.А. Резистин – маркер сердечно-сосудистых заболеваний. Ожирение и метаболизм. 2017;14(4):5-9. DOI: 10.14341/omet201745-9

23. Acquarone E, Monacelli F, Borghi R, Nencioni A, Odetti P. Resistin: A reappraisal. Mech Ageing Dev. 2019;178:46-63. DOI: 10.1016/j.mad.2019.01.004.

24. Park HK, Kwak MK, Kim HJ, Ahima RS. Linking resistin, infl ammation, and cardiometabolic diseases. Korean J Intern Med. 2017;32(2):239-247. DOI: 10.3904/kjim.2016.229.

25. Zhou L, Li JY, He PP, Yu XH, Tang CK. Resistin: Potential biomarker and therapeutic target in atherosclerosis. Clin Chim Acta. 2021;512:84-91. DOI: 10.1016/j.cca.2020.11.010.

Об авторах

И. А. ХрипунРоссия

Хрипун Ирина Алексеевна - доктор медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии (с курсом детской эндокринологии).

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

А. В. Хрипун

Россия

Хрипун Алексей Валерьевич - кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней № 1.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Хрипун И.А., Хрипун А.В. Диагностическая «платформа» оценки эндотелиальной дисфункции у больных сахарным диабетом. Медицинский вестник Юга России. 2022;13(1):109-116. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2022-13-1-109-116

For citation:

Khripun I.A., Khripun A.V. Endothelial Dysfunction Diagnostic “Platform” in patients with diabetes mellitus. Medical Herald of the South of Russia. 2022;13(1):109-116. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2022-13-1-109-116

JATS XML