Перейти к:

Влияние длительности нелеченого психоза на вероятность недобровольной госпитализации с первым психотическим эпизодом

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-65-74

Аннотация

Цель: оценка влияния длительности нелеченого психоза на вероятность недобровольной госпитализации пациентов с первым психотическим эпизодом. Материалы и методы: проведён проспективный анализ данных пациентов, поступивших на стационарное лечение в период с 2020 по 2023 гг. Собраны данные о продолжительности периода от начала психотического эпизода до момента госпитализации, а также о причинах и обстоятельствах госпитализации с клинико-психопатологической и психометрической оценкой состояния. Результаты: пациенты, чей первый эпизод психоза оставался без лечения более 3 месяцев, имели большую вероятность недобровольной госпитализации по сравнению с теми, кто был госпитализирован в течение первого месяца после начала симптомов. Также было установлено, что наличие у пациентов деструктивного, аутоагрессивного поведения, грубой психопродуктивной симптоматики, высокого уровня психопатизации и отказа от лечения увеличивало риск госпитализации без согласия больного. Выводы: полученные результаты подчеркивают необходимость ранней диагностики и начала лечения психотических расстройств, особенно в случае первого эпизода. Своевременное вмешательство может снизить риск недобровольной госпитализации и улучшить долгосрочные исходы терапии.

Ключевые слова

Для цитирования:

Чинарев В.А., Малинина Е.В. Влияние длительности нелеченого психоза на вероятность недобровольной госпитализации с первым психотическим эпизодом. Медицинский вестник Юга России. 2025;16(2):65-74. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-65-74

For citation:

Chinarev V.A., Malinina E.V. The impact of the duration of untreated psychosis on the risk of involuntary hospitalization during the first psychotic episode. Medical Herald of the South of Russia. 2025;16(2):65-74. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-65-74

Введение

Манифестация расстройств шизофренического спектра (РШС) приходится на поздний подростковый, юношеский и ранний зрелый возраст, часто оставаясь без своевременной медицинской помощи, прежде чем такие пациенты оказываются в поле зрения специалистов. Течение расстройств зачастую может иметь рецидивирующий, хронический и инвалидизирующий характер, оказывая негативное влияние на профессиональную, семейную и социальную жизнь пациентов [1]. По этой причине первый психотический эпизод (ППЭ) рассматривается как один из ключевых этапов в течении шизофрении, успешное лечение которого существенно влияет на дальнейший прогноз заболевания [2]. Около 70% пациентов, страдающих психическими расстройствами, не получает медикаментозного лечения [3]. Возможными причинами, которые связаны с задержкой или отсутствием своевременной помощи, могут стать низкая осведомленность о психических расстройствах и их симптомах [4], отсутствие информации о том, где можно получить помощь, а также наличие предубеждений и стигматизации пациентов с психическими заболеваниями [5].

Длительный период между возникновением первых симптомов заболевания и обращением за медицинской помощью ассоциируется с неблагоприятными клиническими исходами у пациентов, страдающих шизофренией [6]. Исследования последних лет показали, что длительная задержка в лечении приводит к тяжёлым позитивным и негативным симптомам [7], отсутствию длительной ремиссии, снижению глобального и социального функционирования [8], повышению социальной тревожности [9], снижению качества жизни [10], а также возникновению структурных нарушений головного мозга в виде атрофии гипокампа [11] и другим морфологическими изменениям [12]. В связи с этим длительность нелеченого психоза, определяемая как интервал между дебютом первых симптомов психотического расстройства и началом медикаментозного лечения, является важным модифицируемым фактором, определяющим дальнейший исход заболевания [13].

Психопатологические нарушения, вызванные длительным периодом отсутствия своевременной помощи, часто требуют неотложного вмешательства. Клиническая симптоматика, связанная с недобровольной госпитализацией в психиатрический стационар, включает агрессивное поведение, насилие по отношению к окружающим, суицидальные тенденции, злоупотребление психоактивными веществами, а также полное отсутствие критического отношения к состоянию [14][15]. Стационарное лечение без согласия больного в таких случаях не только предоставляет пациенту необходимую медицинскую помощь, но и обеспечивает безопасность как самого пациента, так и его окружения [16].

Очевидно, что госпитализация в недобровольном порядке может рассматриваться как целесообразная мера [17], которая способствует благополучию больного и его семьи в долгосрочной перспективе. Однако такие пациенты зачастую испытывают страх [18], переживают травмирующий опыт и стигматизацию, что в дальнейшем может привести к отказу от психиатрической помощи, повышению вероятности повторных госпитализаций в неотложном порядке и возникновением ограничительных мер, таких как социальная изоляция и трудовые ограничения [19][20].

По данным многолетнего ретроспективного исследования, более одной трети пациентов с шизофренией не придерживается назначенного режима лечения в течение года после выписки из стационара, что значительно увеличивает вероятность повторных госпитализаций, самоповреждающего поведения и негативно сказывается на качестве жизни [21]. Лечение в недобровольном порядке применяется в случаях, когда пациенты с психическими расстройствами отказываются от терапии, а также существует угроза для их личной или общественной безопасности из-за тяжести симптоматики. Тем не менее, вопрос лечения в недобровольном порядке в психиатрии вызывает множество этических, клинических и правовых дискуссий и строго регламентирован в нашей стране. Сложные взаимоотношения между необходимостью охраны человека и правами пациента становятся предметом горячих споров в профессиональной среде.

Раннее вмешательство при ППЭ имеет ключевое значение для снижения продолжительности нелеченого психоза и потребности в недобровольной госпитализации. Исследования показывают, что своевременная диагностика и адекватная терапия могут существенно улучшить когнитивные и функциональные функции, а также снизить риск рецидивов заболевания и связанных с ними случаев инвалидизации [22]. Использование целенаправленного подхода в лечении на этапе манифестации психопатологической симптоматики способствует снижению уровня стигматизации, преодолевая барьеры к своевременному обращению за помощью [23]. Этот подход не только повышает качество жизни пациентов, но и рационально использует ресурсы системы охраны психического здоровья, предотвращая излишние затраты, связанные с продолжительным пребыванием в стационаре и вынужденной госпитализацией без согласия пациента.

Цель исследования — определить связь между длительностью нелеченого психоза и вероятностью недобровольной госпитализации у пациентов с первым психотическим эпизодом.

Материалы и методы

Исследование проводилось в 2020–2023 гг. в клинических отделениях первого психотического эпизода ГБУЗ «Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница №1» г. Челябинска совместно с кафедрой психиатрии «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Обследованы 94 пациента (56 мужчин и 38 женщин), госпитализированных в психиатрический стационар с различным типом госпитализации (в добровольном порядке и без согласия пациента). Средний возраст на момент обследования — 29 [ 16;47] лет. 48,9% (n=46) было госпитализировано в недобровольном порядке, а 51,1% (n=48) — в добровольном. Средний период нелеченого психоза составил 74 дня: 96,7 дней для пациентов, госпитализированных недобровольно, и 53,6 — для пациентов, госпитализированных добровольно.

Критерии включения в исследование:

1) Наличие первого психотического эпизода (характеризуется наличием длительности заболевания не более 5 лет, и не более 3 госпитализаций).

2) Психотическое расстройство, соответствующее критериям F20, F23.0, F25, F23.1 по Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).

Критерии невключения в исследование:

1) Возникновение психотического эпизода, вызванного употреблением психоактивных веществ, в том числе алкоголя.

2) Интеллектуальная неполноценность, определяемая коэффициентом интеллекта менее 70 по Векслеру.

Этическая экспертиза

Все участники подписали добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Проведение исследования было одобрено Этическим комитетом ФГБУЗ ВО «ЮУГМУ» (протокол № 5 от 10.06.2024 г.) и соответствовало положениям Хельсинкской декларации 1964 г., пересмотренной в 1975–2013 гг.

Методической основой стало использование клинико-анамнестического, клинико-психопатологического, динамического и психометрического методов с применением набора стандартизованных шкал: шкалы для оценки позитивных и негативных симптомов PANSS (Positive And Negative Syndrome Scale) с подшкалами позитивных симптомов (PANSSpos), негативных симптомов (PANSSneg) и общей психопатологии (PANSSpsy). В процессе исследования были зарегистрированы показатели шкал при поступлении в стационар и на 30-й день лечения. Также после стабилизации состояния и нивелирования выраженной психотической симптоматики был использован экспериментально-психологический метод, включающий характерологическую оценку с использованием опросника К. Леонгарда-Шмишека (1970), тестовую методику определения уровня невротизации и психопатизации (УНП) (1980) и методику Векслера для количественной оценки уровня интеллектуального развития.

Статистический анализ

В рамках данного исследования была выполнена всесторонняя статистическая обработка собранных данных с использованием программного обеспечения Statistica 12. Для анализа статистической значимости различий между исследуемыми группами применялся t-критерий Стьюдента. Для оценки независимости двух переменных использовался критерий χ² (критерий Пирсона). Учитывая, что распределение показателей в клинических группах не подчинялось нормальному, в анализе были задействованы непараметрические методы, включая критерий Манна-Уитни, который использовался для сравнений как между группами, так и внутри них. Статистически значимые различия считались таковыми при уровне значимости p < 0,05.

Результаты

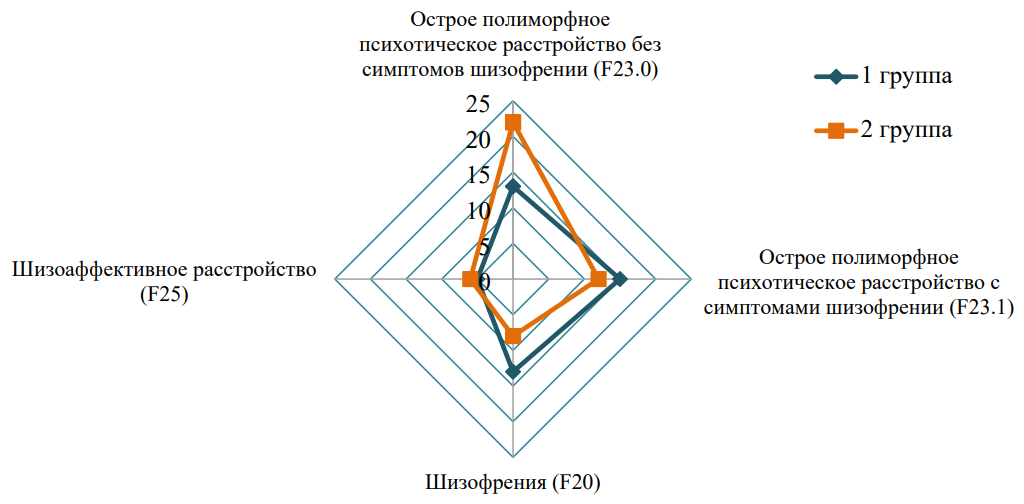

Диагноз шизофрения (F20) был установлен в 21 случае (22,3 %), шизоаффективное расстройство (F25) — у 11 (11,7 %), острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении (F23.0) — у 35 (37,23 %) и острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении (F23.1) — у 27 пациентов (28,7 %). Средний возраст манифестации составил 29 [ 16;47] лет, а средняя длительность заболевания — 1,82 года [ 0,21; 4,8].

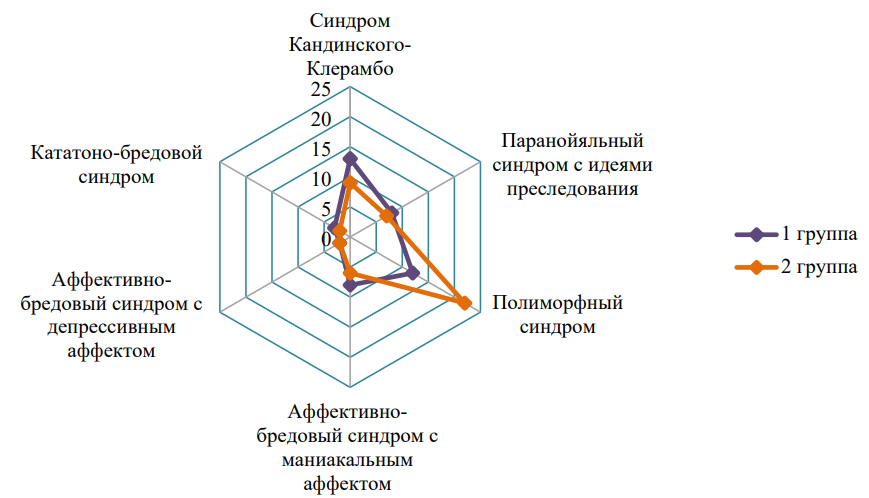

В структуре психотического эпизода преобладали следующие синдромы: Кандинского-Клерамбо — у 22 пациентов, паранойяльный с идеями преследования — у 15. Встречаемость полиморфного синдрома отмечена у 34 пациентов, аффективно-бредового с маниакальным аффектом — у 14 пациентов, аффективно-бредовый с депрессивным аффектом — у 4 пациентов, кататоно-бредовой — у 5.

Степень проявления психотической симптоматики на момент обращения пациентов в общей выборке оценивалась с помощью шкалы PANSS и определялась от лёгкой до умеренной. Статистически значимые положительные корреляции были установлены между общими психопатологическими симптомами, зафиксированными при поступлении (p < 0,05), и через 30 дней после начала терапевтического вмешательства (p < 0,05). Помимо этого наблюдалось умеренное снижение выраженности симптоматики по шкале PANSS (p < 0,05), которое охватывало как субшкалы продуктивных симптомов (PANSSpos) (p < 0,05), так и негативных (PANSSneg) (p < 0,05), а также субшкалу общей психопатологии (PANSSpsy) (p < 0,05).

Наличие различных типов госпитализации позволили сформировать клинические группы пациентов с ППЭ с различной длительностью периода нелеченого психоза. В I группу вошли пациенты, госпитализированные в недобровольном порядке, во II группу с согласием на стационарное лечение. Была проведена оценка длительности от момента появления первых симптомов до обращения за квалицированной помощью, а также тип госпитализации. Каждая из исследуемых групп, включала пациентов с различными нозологическими расстройствами, отличающихся по типу длительности нелеченого психоза, а также с наличием/отсутствием добровольного согласия на лечение. В таблице 1 представлена клинико-психопатологическая характеристика пациентов с ППЭ. Нозологическая принадлежность и синдромологическая структура расстройств в обеих группах представлена на рисунках 1,2.

Результаты психометрической, экспериментально-психологической оценок состояния пациентов (PANSS, характерологический опросник К. Леонгарда-Шмишека, УНП) с оценкой динамики состояния на момент поступления и на 30-й день лечения представлены в таблице 2.

Таблица / Table 1

Клинико-психопатологическая характеристика пациентов обеих группах

Clinical, psychopathological and nosological characteristics of patients in two groups

|

Характеристика Characteristic |

Группа 1 Group 1 |

Группа 2 Group 2 |

|

|

Наследственная отягощенность по психическим заболеваниям Hereditary burden of mental illnesses |

Отягощена |

32 (69,56%) |

26 (54,17%) |

|

Не отягощена |

14 (30,43%) |

22 (45,83%) |

|

|

Занятость (трудоустройство) |

Трудоустроен |

26 (56,52%) |

32 (66,67%) |

|

Безработный |

20 (43,48%) |

16 (33,33%) |

|

|

Проживание в семье (браке) |

Проживает в семье |

18 (39,13%)* |

34 (70,83%)* |

|

Проживает вне семьи |

28 (68,87%) |

14 (29,17%) |

|

|

Длительность периода нелеченого психоза |

< 50 дней |

9 (19,56%) |

19 (39,58%) |

|

51-90 дней |

6 (13,04%) |

11 (22,91%) |

|

|

91-150 дней |

13 (28,26%)** |

12 (25,0%)** |

|

|

> 151 дней |

18 (39,13%)** |

6 (12,50%)** |

|

Примечание: *χ² = 3.841 — статистически значимые различия (p<0.05); **χ² = 7.81 — статистически значимые различия (p<0.05).

Note: *χ² = 3.841 — statistically significant differences (p<0.05); **χ² = 7.81 — statistically significant differences (p<0.05).

Рисунок 1. Синдромологический профиль в обеих группах

Figure 1. The syndromological profile in 2 groups

Рисунок 2. Нозологическая характеристика в обех группах

Figure 2. Nosological characteristics in both groups

Таблица / Table 2

Психометрическая, экспериментально-психологическая оценка состояния пациентов (PANSS, характерологический опросник К. Леонгарда-Шмишека, УНП)

Psychometric and experimental psychological assessment of patients’ condition (PANSS, characterological questionnaire of K. Leonhard-Schmieschek characterological questionnaire, UNP)

|

Шкала, средний суммарный балл (ССБ) |

Оценка, по данным обследования пациентов |

|

|

I группа (недобровольный тип госпитализации) |

II группа (добровольный тип госпитализации) |

|

|

PANSS* |

114 [ 104;120,75] |

96,22 [ 91,2;101,25] |

|

Редукция ССБ PANSS, % (p = 0,025)** |

28,41 |

31,21 |

|

PANSSpos* |

32 [ 29;34] |

33 [ 27;35] |

|

Редукция ССБ PANSSpos, % (p = 0,026)** |

35,31 |

39,12 |

|

PANSSneg* |

30 [ 25,25;32] |

21,4 [ 18;23] |

|

Редукция ССБ PANSSneg, % (p = 0,049)** |

33,31 |

34,43 |

|

PANSSpsy* |

36 [ 29;39] |

34 [ 31;39] |

|

Редукция ССБ PANSSpsy, % (p = 0,018)** |

42,12 |

35,84 |

|

Характерологический тип личности n, (%) |

||

|

Гипертимный |

2 (4,35%) |

1 (2,08%) |

|

Возбудимый |

9 (19,6%) |

5 (10,41%) |

|

Эмотивный |

4 (8,69%) |

2 (4,17%) |

|

Педантичный Pedantic |

1 (2,17%) |

5 (10,41%) |

|

Тревожный |

15 (32,6%) |

16 (33,33%) |

|

Циклотимный |

2 (4,35%) |

4 (8,33%) |

|

Демонстративный |

1 (2,17%) |

1 (2,08%) |

|

Неуравновешенный |

3 (6,52%) |

2 (4,17%) |

|

Дистимный |

5 (10,87%) |

9 (18,75%) |

|

Экзальтированный |

4 (8,69%) |

3 (6,25%) |

|

x2=0,8367***, p < 0,05 |

||

|

УНП n, (%) Level of neurotization and psychopatization n, (%) |

||

|

Высокий уровень невротизации |

21 (23,9%) |

18 (37,50%) |

|

Низкий уровень невротизации |

12 (26,1%) |

16 (33,3%) |

|

Высокий уровень психопатизации |

29 (63,04%) |

21 (43,75%) |

|

Низкий уровень психопатизации |

9 (19,56%) |

13 (27,08%) |

|

x2=0,9716***, p < 0,05 |

||

Примечание: *указаны медиана и 25% и 75% квартили, **указаны уровни достоверности р между двумя группами, определенные критерием Манни-Уитни, ***коэффициент критерия Пирсона (x2).

Note: *Median and 25th and 75th percentiles are provided; **Levels of significance (p-values) between two groups, determined by the Mann-Whitney criterion; ***Pearson's chi-square coefficient (x²).

При изучении нозологической структуры I группы преобладали: острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении (F23.1) — в 32,61% (n=15), шизофрения (F20) — в 28,26% (n=13) и острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении (F23.0) — у 13 пациентов (28,26%). Тогда как во II группе острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении (F23.0) встречалось у 22 (45,84%) пациентов, острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении (F23.1) — у 12 (25,0%) пациентов, а распространённость шизофрении (F20) составила 16,67% (n=8).

В I группе представлены пациенты, госпитализированные в стационар в недобровольном порядке. Средний возраст составил 23 [ 18;39] года, а средний возраст манифестации заболевания — 24 [ 18;39] года. Вариабельность структуры по длительности нелеченого психоза разнообразна: до 50 дней встречалась в 9 (19,56%) случаях от 51 до 90 дней в 6 (13,04%) случаях, от 91–150 дней — в 13 (28,26%) случаях и более 151 дня — в 18 (39,13%) случаях. Психопатологически отягощенная наследственность отмечалась у 32 (69,56%) пациентов, трудоустроены были 26 (56,52%) пациентов, а проживали в семье — 18 (39,13%).

Полиморфизм психотической симптоматики, представленный в клинической картине I группы, включал в себя преобладание псевдогаллюцинаторных переживаний в виде слуховых галлюцинаций, а в отдельных случаях (n=3) — галлюцинаций общего чувства. Характер бредовых расстройств отличался систематизированностью в виде идей воздействия, отравления, преследования, связанных с реальной угрозой для жизни, чувством сделанности и инсценировки происходящих событий. В большинстве случаев они являлись вторичными по отношению к галлюцинаторной симптоматике. Зачастую к грубым поведенческим нарушениям в виде психомоторного возбуждения, элементами агрессии и насилия к окружающим с переходом «преследуемого» в «преследователя» приводили слуховые галлюцинации угрожающего и императивного содержания.

Идеаторные автоматизмы, представленные в структуре синдрома Кандинского-Клерамбо, проявлялись в виде ощущения вкладывания и открытости мыслей. Также имели место сенсорные автоматизмы с чувством сжатия, расширения в грудной клетке, перемещений и распирания в головном мозге. Пациенты были убеждены, что на них воздействуют с помощью специальной аппаратуры или отравляющих веществ. На пике психотического состояния наблюдалась «парафренизация» бреда, которая могла принимать как аффективную направленность (например, убеждения о своем «высоком» происхождении или бреда особого положения, положительных двойников), так и нигилистическую форму, выражающуюся в убеждённости гниения внутренних органов. Длительные отказы от еды в связи с бредовой убежденностью отсутствия органов пищеварения приводили к развитию водно-электролитных и белково-энергетических нарушений, ухудшая соматическое состояние больных. В этой группе также наблюдались признаки кататонического возбуждения, которые выражались в беспорядочной и хаотичной активности. Кроме того, отмечались элементы субступора, проявлявшиеся в замедленной двигательной и речевой продукции, негативизме и изменении мышечного тонуса. Суицидальное и аутоагрессивное поведение отражало низкий уровень социального функционирования пациентов, отсутствие социальной поддержки и было представлено у пациентов I группы с умеренно выраженными психотическими симптомами по шкале PANSSpos, с субдепрессивной симптоматикой. Отсутствие своевременной помощи в группе пациентов с длительно нелеченым психозом, а также социальная изоляция усугубляли состояние пациентов, создавая замкнутый круг, в котором ухудшающееся психическое состояние, психотическая симптоматика приводили к повышению уровня аутоагрессии.

Статистически значимые и более высокие исходные баллы при анализе психопатологических нарушений, в частности по субшкале позитивной симптоматики PANSSpos, показала I группа пациентов по сравнению со II (p < 0,05). Уровень выраженности негативных симптомов, оценённых по субшкале PANSSneg, также оказался выше у I группы, что проявлялось в значительной эмоциональной и социальной изоляции, снижении спонтанности речи и стереотипности мышления. На момент поступления пациенты I группы демонстрировали более выраженные показатели в кластере нарушений мышления, которые статистически значимо превышали аналогичные показатели II (p < 0,05). Редукция совокупного суммарного балла по шкале PANSS на 30-й день терапии составила менее 30%.

При анализе личностных особенностей с использованием характерологического опросника К. Леонгарда-Шмишека УНП выявились преимущественно тревожные черты личности у 32,6% (n=15) пациентов, возбудимые черты — 19,6% (n=9) и дистимные черты — 10,87% (n=5). В методике УНП преобладали высокий уровень невротизации (23,9% (n=21)) случаев и высокий уровень психопатизации (63,04% (n=29)).

Во II группе представлены пациенты, госпитализированные в психиатрический стационар в добровольном порядке. Средний возраст пациентов — 28 [ 18;47] года, средний возраст манифестации заболевания — 26 [ 18;47] лет. Вариабельность структуры по длительности нелеченого психоза разнообразна: до 50 дней встречалась в 19 (39,58%) случаях, от 51 до 90 дней — у 11 (22,91%) пациентов, от 91–150 дней — в 12 (25,0%) случаях, более 151 дня — у 6 пациентов (12,50%). Психопатологически отягощённая наследственность отмечалась у 26 (54,17%), трудоустроены были 32 (66,67%) пациента, а проживали в семье 34 (70,83%).

В клинической картине II группы наблюдалась полиморфная симптоматика с характерными устойчивыми изменениями в аффективной сфере и бредовыми расстройствами. Основными фабулами бредовых идей выступали^ бред преследования и идеи воздействия, которые имели интерпретативный характер и приводили к соответствующему «бредовому» поведению. Пациенты активно стремились к общению с предполагаемыми «преследователями», предпринимая попытки покинуть свой дом и скрыться от мнимой угрозы. Галлюцинаторные расстройства проявлялись в виде вербальных псевдогаллюцинаций, с комментирующим, диалоговым и (реже) угрожающим содержанием. Синдром Кандинского-Клерамбо ограничивался же идеями преследования и идеаторными автоматизмами. В данной группе исходная выраженность негативной и общей психопатологической симптоматики, оцениваемой по шкале PANSS, была ниже по сравнению с I группе (p < 0,05), а продуктивная симптоматика, оцениваемая по субшкале PANSSpos, преобладала во II группе и отмечалась значительной степенью редукции на фоне терапии по сравнению с I (p < 0,05) — более 39%. Это подчеркивает эффективность применяемых методов лечения, их своевременность и влияние на продуктивный компонент психопатологии.

Пациенты II группы, обратившиеся за медицинской помощью на ранних этапах развития болезни, продемонстрировали более благоприятные клинические исходы. Это объясняется тем, что ранняя диагностика и своевременно начатое лечение способствуют снижению выраженности психотических симптомов, сокращению продолжительности стационарного лечения, а также формированию качественной ремиссии и высокого уровня функционального восстановления.

При оценке личностных особенностей с использованием характерологического опросника К. Леонгарда-Шмишека УНП отмечалось преобладание тревожных черт личности в 33,33% (n=16) случаев, дистимных черт — в 18,7% (n=9), а возбудимых и педантичных черт — по 10,41% (n=5). Методикой УНП выявился высокий уровень невротизации, который был представлен в 37,50% (n=18) случаев, и высокий уровень психопатизации у 21 (43,75%) пациента, что сравнительно ниже, в I группе пациентов.

Обсуждение

Проведённое исследование показало, что группа пациентов с различной длительностью периода нелеченого психоза, госпитализированные различным типом госпитализации гетерогенна. Характерные для I группы псевдогаллюцинаторные переживания, синдром психических автоматизмов с формированием бредовых идей различного содержания (преследования, воздействия) с последующей их «парафренизацией» и включением симптомов «мягкой кататонии», а также психомоторное возбуждение с хаотичным, агрессивным и аутоагрессивным поведением стали причинами недобровольной госпитализации пациентов с длительным периодом отсутствия медикаментозного лечения. Кроме того, дезорганизованное мышление, часто наблюдаемое у пациентов этой группы, существенно затрудняло саморегуляцию и принятие решений [24]. Это не только усугубляло текущее психическое состояние, но и препятствовало возможности пациента понимать и следовать рекомендациям специалистов [25]. Дезорганизация мышления делает невозможным адекватное обоснование необходимости в лечении на первоначальном этапе, что требует принятия более решительных мер, таких как госпитализация без согласия пациента [26][27].

Отсутствие адекватной оценки своего состояния и необходимости в лечении у лиц, госпитализированных без согласия, негативно влияют на приверженность пациентов к лечению и затрудняют успешную психофармакотерапию. Пациенты, госпитализированные добровольно, лучше адаптированы в профессиональной, социальной и личностной сферах, а также более критично оценивают необходимость лечения и эффективность лекарственных препаратов [28][29].

Тяжелая психотическая симптоматика, высокий уровень психопатизации с дистимными, тревожными и возбудимыми чертами личности стали предикторами длительно не леченого психоза и высокой вероятности недобровольной госпитализации. Наличие немотивированного, импульсивного и аутоагрессивного поведения, псевдогаллюцинаторных переживаний императивного и угрожающего характера, бредовых идей воздействия и преследования, дезорганизованного мышления снижают возможность самостоятельно принимать решения и обратиться за необходимой помощью. Это приводит к длительной задержке в терапии и необходимости стационарного лечения без согласия больного. Тогда как низкий уровень психопатизации, тревожно-дистимные и педантичные черты личности с умеренно выраженной психотической симптоматикой стали предикторами своевременного обращения за психиатрической помощью с положительными результатами терапевтического воздействия [30].

Однако существует и вероятность обратной связи, поскольку одним из основных препятствий на пути к началу лечения является отрицание пациентом наличия у него психопатологических нарушений, боязнь общественного осуждения, утраты работы или ухудшения отношений с близкими, недостаточная осведомлённость о симптомах психических расстройств и возможностях их лечения, предыдущий неблагоприятный опыт взаимодействия с системой здравоохранения. Всё это способствует затягиванию процесса обращения за помощью и приводит к недобровольной госпитализации [31].

Проблема процессуальной недееспособности пациентов связана с наличием психотической симптоматики, значительно ухудшающей способность осмысливать происходящее и принимать обоснованные решения, требует комплексного подхода, учитывающего как юридические, этические, так и медицинские аспекты. В ряде стран мира существующие подходы к этому вопросу основаны на национальных законодательствах, культурных традициях и уровне развития системы здравоохранения. В связи с отсутствием критического отношения большая часть пациентов, госпитализированных в остром состоянии, проходит процедуру недобровольной госпитализации с обязательным судебным рассмотрением. Критериями для принятия решений о недобровольной госпитализации в зарубежных странах отличаются, однако большинство законодательств опирается на следующие принципы: опасность для собственной жизни или здоровья, опасность для других, необходимость лечения, которое невозможно осуществить вне стационара и неосознанность состояния, когда пациент не понимает тяжести своего состояния и отказывается от добровольного лечения [32].

Таким образом, как длительный период нелеченого психоза, повышающий вероятность недобровольной госпитализации в психиатрический стационар, так и длительный период болезни с отсутствием критической оценки состояния, страх перед осуждением и стигматизации значительно осложняют вопрос своевременного обращения за помощью.

Заключение

Длительный период нелеченого психоза оказывает существенное влияние на тяжесть психотических нарушений, увеличивая вероятность госпитализации без согласия больного в психиатрический стационар. Напротив, короткий период нелеченого психоза может указывать на более благоприятный прогноз заболевания и меньшую потребность в недобровольной госпитализации. Своевременное начало лечения и ранняя диагностика являются ключевыми факторами, способствующими улучшению прогноза и уменьшению вероятности недобровольной госпитализации.

Анализ двух групп пациентов показал, что длительность нелеченого психоза является критически важным предиктором для возникновения недобровольной госпитализации. Продолжительность периода отсутствия терапевтического вмешательства при психотическом эпизоде влияет на уровень социального функционирования пациента. В I группе наблюдаются выраженные признаки социальной дезадаптации, включая снижение профессиональных и личных отношений. Результаты показали, что пациенты, чьи первые психотические эпизоды оставались без лечения более 3 месяцев, имели большую вероятность госпитализации без согласия по сравнению с теми, кто был госпитализирован в течение первого месяца после начала симптомов.

Комплексное понимание факторов, способствующих позднему обращению за психиатрической помощью, включает отсутствие объективного критического отношения к своему состоянию, с неспособностью осознавать серьёзность симптомов, откладывая обращение к специалистам. В связи с этим возрастает длительность отсроченного лечения, что приводит к негативным последствиям, включая лечение в недобровольном порядке.

Важным аспектом с целью сокращения периода нелеченого психоза, а также своевременного обращения за медицинской помощью является многосторонний подход с участием мультидисицплинарных бригад, в том числе врачей-психиатров, психологов и социальных работников. Включение превентивных мер, проведение образовательных программ для населения, направленных на повышение осведомлённости о признаках и симптомах психических заболеваний, а также о важности раннего обращения за медицинской помощью, могут существенно повысить шансы на успешное восстановление и предотвратить вероятность недобровольной госпитализации.

Список литературы

1. Kraguljac NV, Anthony T, Morgan CJ, Jindal RD, Burger MS, Lahti AC. White matter integrity, duration of untreated psychosis, and antipsychotic treatment response in medication-naïve first-episode psychosis patients. Mol Psychiatry. 2021;26(9):5347-5356. https://doi.org/10.1038/s41380-020-0765-x

2. Murru A, Carpiniello B. Duration of untreated illness as a key to early intervention in schizophrenia: A review. Neurosci Lett. 2018;669:59-67. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2016.10.003

3. Pelizza L, Leuci E, Quattrone E, Azzali S, Pupo S, et al. Short-term disengagement from early intervention service for first-episode psychosis: findings from the "Parma Early Psychosis" program. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2024;59(7):1201-1213. https://doi.org/10.1007/s00127-023-02564-3

4. Dolz M, Tor J, Puig O, de la Serna E, Muñoz-Samons D, et al. Clinical and neurodevelopmental predictors of psychotic disorders in children and adolescents at clinical high risk for psychosis: the CAPRIS study. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2024;33(11):3925-3935. https://doi.org/10.1007/s00787-024-02436-4

5. Baeza I, de la Serna E, Mezquida G, Cuesta MJ, Vieta E, et al. Prodromal symptoms and the duration of untreated psychosis in first episode of psychosis patients: what differences are there between early vs. adult onset and between schizophrenia vs. bipolar disorder? Eur Child Adolesc Psychiatry. 2024;33(3):799-810. https://doi.org/10.1007/s00787-023-02196-7

6. Schnack HG, van Haren NE, Nieuwenhuis M, Hulshoff Pol HE, Cahn W, Kahn RS. Accelerated Brain Aging in Schizophrenia: A Longitudinal Pattern Recognition Study. Am J Psychiatry. 2016;173(6):607-616. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2015.15070922

7. Stone WS, Cai B, Liu X, Grivel MM, Yu G, et al. Association Between the Duration of Untreated Psychosis and Selective Cognitive Performance in Community-Dwelling Individuals With Chronic Untreated Schizophrenia in Rural China. JAMA Psychiatry. 2020;77(11):1116-1126. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2020.1619

8. Sullivan SA, Carroll R, Peters TJ, Amos T, Jones PB, et al. Duration of untreated psychosis and clinical outcomes of first episode psychosis: An observational and an instrumental variables analysis. Early Interv Psychiatry. 2019;13(4):841-847. https://doi.org/10.1111/eip.12676

9. Aikawa S, Kobayashi H, Nemoto T, Matsuo S, Wada Y, et al. Social anxiety and risk factors in patients with schizophrenia: Relationship with duration of untreated psychosis. Psychiatry Res. 2018;263:94-100. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.02.038

10. Fond G, Boyer L, Andrianarisoa M, Godin O, Brunel L, et al. Risk factors for increased duration of untreated psychosis. Results from the FACE-SZ dataset. Schizophr Res. 2018;195:529-533. https://doi.org/10.1016/j.schres.2017.08.058

11. Goff DC, Zeng B, Ardekani BA, Diminich ED, Tang Y, et al. Association of Hippocampal Atrophy With Duration of Untreated Psychosis and Molecular Biomarkers During Initial Antipsychotic Treatment of First-Episode Psychosis. JAMA Psychiatry. 2018;75(4):370-378. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2017.4595

12. Guo X, Li J, Wei Q, Fan X, Kennedy DN, et al. Duration of untreated psychosis is associated with temporal and occipitotemporal gray matter volume decrease in treatment naïve schizophrenia. PLoS One. 2013;8(12):e83679. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0083679

13. Ajnakina O, Stubbs B, Francis E, Gaughran F, David AS, et al. Hospitalisation and length of hospital stay following first-episode psychosis: systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Psychol Med. 2020;50(6):991-1001. https://doi.org/10.1017/S0033291719000904

14. Laureano CD, Laranjeira C, Querido A, Dixe MA, Rego F. Ethical Issues in Clinical Decision-Making about Involuntary Psychiatric Treatment: A Scoping Review. Healthcare (Basel). 2024;12(4):445. https://doi.org/10.3390/healthcare12040445

15. Rodrigues R, MacDougall AG, Zou G, Lebenbaum M, Kurdyak P, et al. Involuntary hospitalization among young people with early psychosis: A population-based study using health administrative data. Schizophr Res. 2019;208:276-284. https://doi.org/10.1016/j.schres.2019.01.043

16. Walker S, Mackay E, Barnett P, Sheridan Rains L, Leverton M, et al. Clinical and social factors associated with increased risk for involuntary psychiatric hospitalisation: a systematic review, meta-analysis, and narrative synthesis. Lancet Psychiatry. 2019;6(12):1039-1053. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(19)30406-7

17. Wang DWL, Colucci E. Should compulsory admission to hospital be part of suicide prevention strategies? BJPsych Bull. 2017;41(3):169-171. https://doi.org/10.1192/pb.bp.116.055699

18. Akther SF, Molyneaux E, Stuart R, Johnson S, Simpson A, Oram S. Patients' experiences of assessment and detention under mental health legislation: systematic review and qualitative meta-synthesis. BJPsych Open. 2019;5(3):e37. https://doi.org/10.1192/bjo.2019.19

19. Otis M, Barber S, Amet M, Nicholls D. Models of integrated care for young people experiencing medical emergencies related to mental illness: a realist systematic review. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2023;32(12):2439-2452. https://doi.org/10.1007/s00787-022-02085-5

20. Чинарев В.А., Малинина Е.В. Первый психотический эпизод: клинико-диагностические аспекты и терапевтические подходы. Доктор.Ру. 2024;23(7):102-112. https://doi.org/10.31550/1727-2378-2024-23-7-102-112

21. Di Lorenzo R, Reami M, Dragone D, Morgante M, Panini G, et al. Involuntary Hospitalizations in an Italian Acute Psychiatric Ward: A 6-Year Retrospective Analysis. Patient Prefer Adherence. 2023;17:3403-3420. https://doi.org/10.2147/PPA.S437116

22. Langeveld JH, Hatløy K, Ten Velden Hegelstad W, Johannessen JO, Joa I. The TIPS family psychoeducational group work approach in first episode psychosis and related disorders: 25 years of experiences. Early Interv Psychiatry. 2025;19(1):e13591. https://doi.org/10.1111/eip.13591

23. Чинарев В.А. Клиническое, функциональное и личностное восстановление как ориентир в реабилитации пациентов, перенесших первый психотический. Международный научно-исследовательский журнал. 2024;9(147). https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.147.86

24. Ma, HJ., Zheng, YC., Shao, Y, Xie B. Status and clinical influencing factors of involuntary admission in chinese patients with schizophrenia. BMC psychiatry. 2022;22(1):818. https://doi.org/10.1186/s12888-022-04480-3

25. Silva M, Antunes A, Azeredo-Lopes S, Loureiro A, Saraceno B, et al. Factors associated with involuntary psychiatric hospitalization in Portugal. Int J Ment Health Syst. 2021;15(1):37. https://doi.org/10.1186/s13033-021-00460-4

26. Müller M, Brackmann N, Homan P, Vetter S, Seifritz E, et al. Predictors for early and long-term readmission in involuntarily admitted patients. Compr Psychiatry. 2024;128:152439. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2023.152439

27. Lin CH, Chan HY, Wang FC, Hsu CC. Time to rehospitalization in involuntarily hospitalized individuals suffering from schizophrenia discharged on long-acting injectable antipsychotics or oral antipsychotics. Ther Adv Psychopharmacol. 2022;12:20451253221079165. https://doi.org/10.1177/20451253221079165

28. Ржевская Н. К., Руженкова В.В., Ретюнский К.Ю., Швец К.Н., Хамская И.С. Особенности социальной дезадаптации и психофармакотерапия больных шизофренией, перенесших первый психотический эпизод и госпитализированных в добровольном и недобровольном порядке. Научные результаты биомедицинских исследований. 2023;9(2):278-288. https://doi.org/10.18413/2658-6533-2023-9-2-0-10

29. Кравченко Н.Е., Зикеев С.А. Острые психотические состояния как основание неотложной госпитализации подростков разного пола бригадами скорой психиатрической помощи. Современная терапия в психиатрии и неврологии. 2024;1:19-22. eLIBRARY ID: 63361849 EDN: EWTGOY

30. Кравченко Н.Е., Зикеев С.А. Основания неотложной госпитализации юношей-подростков с психотическими расстройствами. Современная терапия в психиатрии и неврологии. 2021;3-4:21-24. eLIBRARY ID: 47716122 EDN: XGPPRR

31. Maina G, Rosso G, Carezana C, Mehanović E, Risso F, et al. Factors associated with involuntary admissions: a registerbased cross-sectional multicenter study. Ann Gen Psychiatry. 2021;20(1):3. https://doi.org/10.1186/s12991-020-00323-1

32. Saya A, Brugnoli C, Piazzi G, Liberato D, Di Ciaccia G, et al. Criteria, Procedures, and Future Prospects of Involuntary Treatment in Psychiatry Around the World: A Narrative Review. Front Psychiatry. 2019;10:271. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00271

Об авторах

В. А. ЧинаревРоссия

Чинарев Виталий Александрович, врач-психиатр, заведующий клиническим отделением первого психотического эпизода; ассистент кафедры психиатрии

Челябинск

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Е. В. Малинина

Россия

Малинина Елена Викторовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии

Челябинск

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Чинарев В.А., Малинина Е.В. Влияние длительности нелеченого психоза на вероятность недобровольной госпитализации с первым психотическим эпизодом. Медицинский вестник Юга России. 2025;16(2):65-74. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-65-74

For citation:

Chinarev V.A., Malinina E.V. The impact of the duration of untreated psychosis on the risk of involuntary hospitalization during the first psychotic episode. Medical Herald of the South of Russia. 2025;16(2):65-74. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-2-65-74