Перейти к:

Прогнозирование тяжести течения острой крапивницы у детей с учетом типа вегетативной дисфункции

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-4-58-65

Аннотация

Цель: изучить особенности влияния вегетативной нервной системы на тяжесть течения острой крапивницы у детей.

Материалы и методы: обследованы 73 ребенка с острой крапивницей. Клинические методы исследования включали анализ анамнеза жизни и заболевания, объективный осмотр ребенка, запись кардиоинтервалограммы.

Результаты: клинические и анамнестические данные позволили выявить особенности течения заболевания, не отмечавшиеся до развития крапивницы, такие как жалобы на боль в области сердца, чувство затруднённого дыхания (без наличия сопутствующего отёка Квинке), головокружение, повышенная потливость (преимущественно ладоней и подошв). Анализ исходного вегетативного тонуса у детей с острой крапивницей показад, что в случаях лёгкого течения заболевания наблюдается выраженное преобладание эйтонии. Это говорит о согласованном увеличении активности как симпатической, так и парасимпатической частей вегетативной нервной системы, а у пациентов с ярко выраженной клиникой фиксируется заметное преобладание ваготонии.

Заключение: созданная модель для прогнозирования тяжести течения острой крапивницы, учитывающая клинические и анамнестические параметры, а также изменения в работе вегетативной нервной системы, даёт возможность более объективно оценивать степень тяжести данной патологии.

Для цитирования:

Аверкина Л.А., Посевина А.Н., Мальцев С.В., Лебеденко А.А. Прогнозирование тяжести течения острой крапивницы у детей с учетом типа вегетативной дисфункции. Медицинский вестник Юга России. 2024;15(4):58-65. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-4-58-65

For citation:

Averkina L.A., Posevina A.N., Maltsev S.V., Lebedenko A.A. Prediction of the severity of acute urticaria in children, taking into account the type of autonomic dysfunction. Medical Herald of the South of Russia. 2024;15(4):58-65. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-4-58-65

Введение

Острая крапивница характеризуется множественными зудящими уртикарными высыпаниями, возникающими вследствие различных причин1. В связи с увеличением распространённости и экономическими издержками, вызванными затратами на лечение и оказание скорой медицинской помощи, растёт интерес к лучшему пониманию патогенетических механизмов этого заболевания.

При рассмотрении особенностей клинического течения острой крапивницы у детей остается невыясненным вопрос о факторах, обуславливающих её тяжесть и повторные эпизоды возникновения. Значение этиотропного фактора как определяющего тяжесть течения заболевания не имеет подтверждений [1]. На сегодняшний день ряд авторов высказывает мнение о том, что существует определенная «предрасположенность вегетативной нервной системы», которая ухудшает течение крапивницы, и в этом случае триггер служит лишь каталитическим фактором, активирующим эту систему и приводящим к возникновению патофизиологической стадии аллергического воспаления [2]. Тем не менее исследования, касающиеся роли вегетативного дисбаланса в развитии острой крапивницы, немногочисленны. В связи с этим важность оценки вегетативных показателей у пациентов с острым течением крапивницы становится очевидной, особенно в случаях тяжёлых и повторяющихся эпизодов, с учётом исходного тонуса вегетативной нервной системы. Это необходимо для более глубокого понимания механизмов заболевания и для адекватной коррекции комплексного лечения с учётом индивидуальных характеристик организма.

Цель исследования — изучение особенностей влияния вегетативной нервной системы на тяжесть течение острой крапивницы у детей.

Материалы и методы

Были обследованы 73 ребенка с острой крапивницей. Группу контроля составили 30 детей, сопоставимые по полу и возрасту I и II групп здоровья (Приказ Минздрава РФ от 30.12.2003 №621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей»). Полное клинико-лабораторное обследование пациентов проводилось в первый день поступления ребенка до начала терапии в стационаре. Анамнестическим критерием включения пациентов в исследование явилось наличие эпизодов крапивницы длительностью не более 6 недель [3]. Оценка функционального состояния вегетативной нервной системы у детей проводилась с помощью спектрального анализа кардиоинтервалограммы. Запись осуществляли на аппарате «АНКАР-131» (г. Таганрог, Россия) в положении больного лёжа в течение 5 минут. В качестве описательных статистик для количественных показателей посчитаны медиана и квартили в выборке, сравнения медиан в группах проводились с помощью теста Манна-Уитни, различия признавались статистически значимыми на уровне р < 0,05. Статистический анализ и обработка собранных данных выполнялись в R версия 3.3, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

Результаты

Все пациенты на основании степени тяжести заболевания были распределены на 3 группы: в I группу (n=13) вошли дети с лёгкой степенью тяжести крапивницы (17,8%), во II группу (n=42) — со среднетяжёлым течением (57,5%), а III группу (n=18) составили дети с тяжёлой формой крапивницы (24,7%).

Оценку степени тяжести заболевания проводили на основании выраженности клинической симптоматики, распространённости кожных элементов и длительности заболевания (см. табл. 1). Использование шкалы UAS7 не представлялось возможным, так как у большинства обследованных пациентов продолжительность эпизода острой крапивницы составляла менее 7 дней.

Таблица / Table 1

Критерии оценки степени тяжести острой крапивницы

Criteria for assessing the severity of acute urticaria

|

Балл Scores |

Волдыри Wheals |

Зуд Pruritus |

Длительность высыпаний (дни) Duration rashes (days) |

|

0 |

Нет/ No |

Нет/ No |

Нет/ No |

|

1 |

Лёгкая (<20 волдырей / 24 ч.) Light (<20 wheals / 24 h.) |

Лёгкая (присутствует, но не причиняет беспокойство) Light (present, but not disturbing) |

< 3 |

|

2 |

Средняя (20 – 50 волдыря / 24 ч.) Average (20 – 50 wheals / 24 h.) |

Средняя (беспокоит, но не влияет на дневную активность и сон) Average (disturbing, but does not affect daytime activity and sleep) |

3 – 5 |

|

3 |

Интенсивная (>50 волдырей / 24 ч. или большие сливающиеся волдыри) Intense (>50 wheals / 24 h. or large merging wheals) |

Интенсивная (тяжёлый зуд, достаточно беспокоящий и нарушающий дневную активность, и сон) Intense (severe itching, quite disturbing and disrupting daytime activity and sleep) |

> 5 |

Степень тяжести заболевания оценивали, используя сумму баллов: легкая — < 3; среднетяжелая — 4 – 6; тяжелая — 7 – 9.

В результате проведённого исследования было выяснено, что у большинства обследованных пациентов (75,3%, р < 0,05) заболевание развилось впервые и характеризовалось различными распространённостью и размером уртикарных элементов, а также интенсивностью кожного зуда. Размеры уртикарий колебались от 0,5 см до 17 см и были расположены чаще всего на лице (56,1%), на туловище (43,8%) и на верхних конечностях (39,7%). Выявлено, что у подавляющего числа обследованных детей (61,6%) первые высыпания появлялись преимущественно в области передней поверхности туловища (р=0,04). При оценке времени суток появления острой крапивницы было установлено, что у большинства пациентов первые клинические симптомы возникали в ночные и утренние часы (р < 0,05).

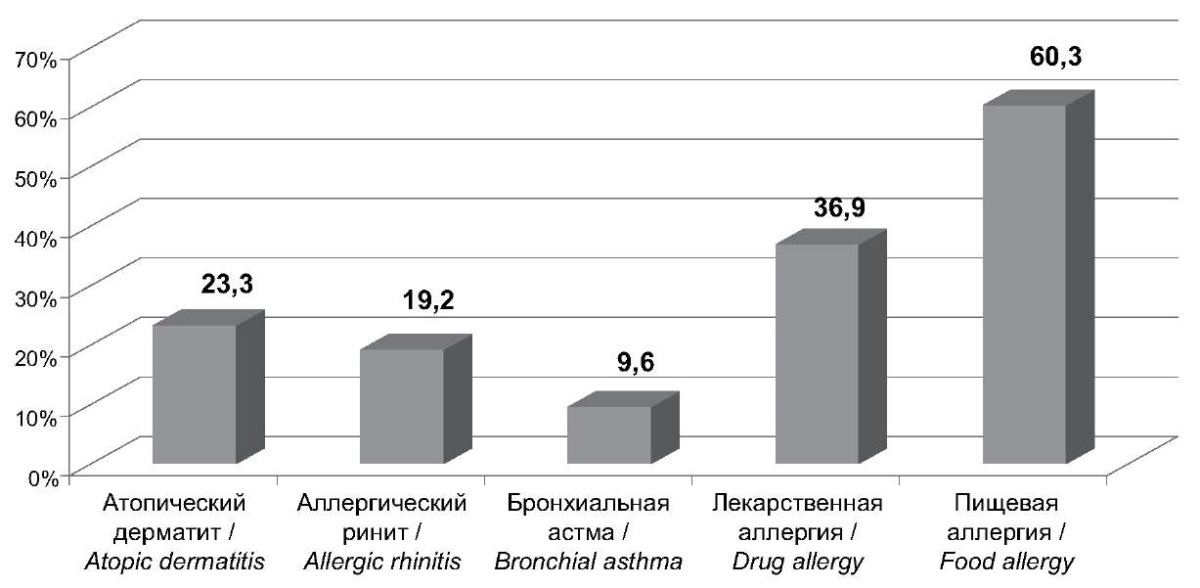

Исследование клинических и анамнестических данных выявило, что большинство детей (91,7%) имело сопутствующие аллергические заболевания (рис.1).

Рисунок 1. Структура сопутствующих атопических заболеваний у детей с острой крапивницей (%)

Figure 1. Structure of concomitant atopic diseases in children with acute urticarial (%)

Важно отметить, что пищевая аллергия диагностирована у 44 (60,3%) пациентов, что свидетельствует об иммунном генезе развития крапивницы. Наибольшей аллергенной активностью для данных пациентов обладали следующие продукты: клубника, цитрусовые, шоколад и мед. У 23,3% детей в анамнезе имеется указание на атопический дерматит, у 19,2% — на аллергический ринит, у 9,6% — на бронхиальную астму. Необходимо отметить, что треть обследованных больных страдает лекарственной аллергией (36,9%).

Как известно, наличие аллергических заболеваний в семейном анамнезе может также оказывать влияние на развитие симптомов данного заболевания [4]. В исследуемой группе детей у 37 (50,7%) пациентов был выявлен отягощённый семейный аллергоанамнез, из них по линии матери — в 27,0% случаев, по линии отца — 16,2%. Необходимо отметить, что по обеим линиям родства атопические заболевания встречались у 56,8% детей. При изучении структуры аллергопатологии среди матерей установлено, что достоверно чаще отмечался аллергический ринит (45,1%) (табл. 2). Реже встречались бронхиальная астма (9,7%), пищевая аллергия (19,4%), атопический дерматит (12,9%), лекарственная аллергия (12,9%).

Таблица / Table 2

Частота аллергических заболеваний по материнской и отцовской линии родства у детей с крапивницей (%)

Incidence of diseases along monetary and paternal lines of kinship in children with urticaria (%)

|

Заболевание Disease |

По материнской линии Maternal line (n=31) |

По отцовской линии Paternal (n=27) |

|

Бронхиальная астма Bronchial asthma |

39,7% |

7,4% |

|

Аллергический ринит Allergic rhinitis |

45,1%* |

25,9% |

|

Пищевая аллергия Food allergies |

19,4% |

48,2%* |

|

Лекарственная экзантема Drug exanthema |

12,9% |

7,4% |

|

Атопический дерматит Atopic dermatitis |

12,9% |

11,1% |

Примечание: * — р < 0,05.

Note: * — р < 0,05.

Анализ аллергопатологии по отцовской линии выявил достоверное преобладание пищевой сенсибилизации (48,2%) [ р < 0,05]. Реже по линии родства отцов встречались аллергический ринит (25,9%), атопический дерматит (11,1%), бронхиальная астма (7,4%), лекарственная аллергия (7,4%).

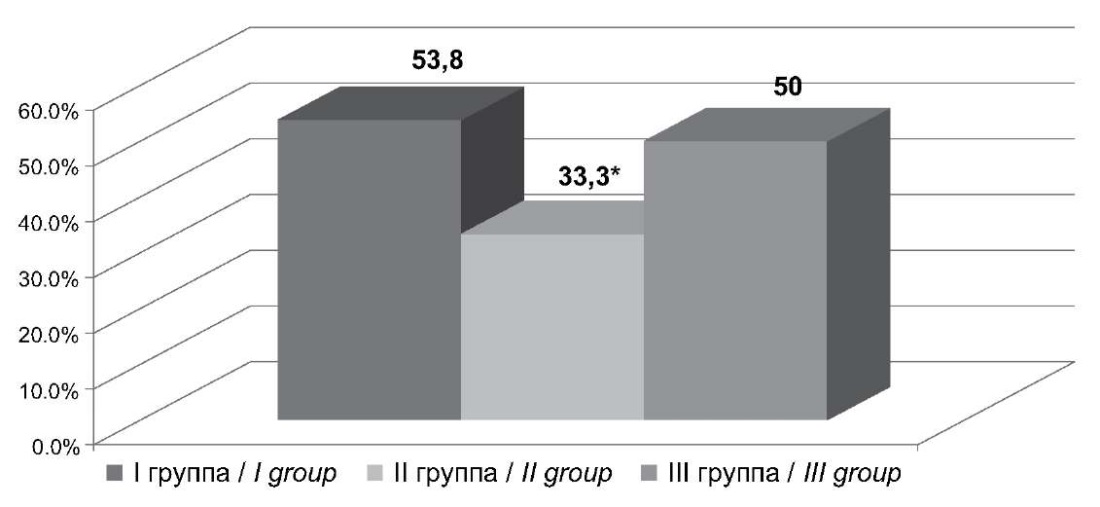

При поступлении все дети и/или их родители сообщали о наличии кожных высыпаний и зуда. Помимо этого, у 30 (41,1%) пациентов острая крапивница сопровождалась отёком Квинке. За счёт повышения проницаемости стенок сосудов слизистых, подслизистых оболочек и кожи, выхода жидкости в интерстициальное пространство, массивного местного отёка данное состояние является жизнеугрожающим при локализации в области ротоглотки и шеи. При анализе было установлено, что отёк Квинке развивался в 53,8% случаев у детей I группы, у трети обследованных пациентов II группы и у половины больных III группы (рис. 2). Таким образом, реже всего отёк Квинке был зарегистрирован у пациентов со среднетяжёлым течением крапивницы (р < 0,05). Наиболее частой локализацией отёка была область головы и шеи (р=0,03). Также у нескольких пациентов (5,5%) были зафиксированы отёки коленных и голеностопных суставов при поступлении в стационар.

Рисунок 2. Частота встречаемости отёка Квинке у детей с различной степенью тяжести течения острой крапивницы (%)

Figure 2. Frequency of occurrence of angioedema in children with varying degrees of severity of acute urticaria (%)

Примечание: * — р < 0,05.

Note: * — р < 0,05.

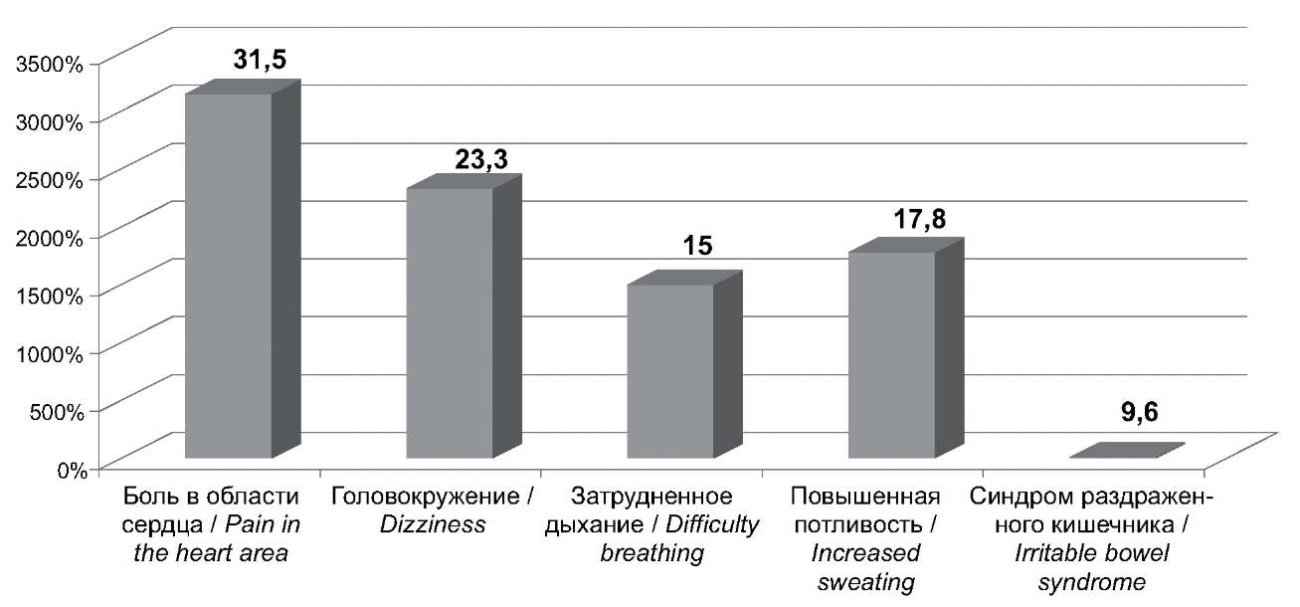

В процессе обследования пациентов мы обратили внимание на то, что, помимо основной клинической симптоматики, у 65,7% больных регистровали иные жалобы, не отмечавшиеся до развития крапивницы (рис 3). Так, у 23 (31,5%) детей с острой крапивницей были жалобы на боль в области сердца, у 11 (15%) — чувство затруднённого дыхания (без наличия сопутствующего отёка Квинке), у 17 (23,3%) детей — головокружение, в 17,8% случаев отмечена повышенная потливость (преимущественно ладоней и подошв). Синдром раздражённого кишечника наблюдался как проявление расстройства вегетативной нервной системы у 7 (14,5%) пациентов и характеризовался болями внизу живота, метеоризмом и позывами к дефекации.

Рисунок 3. Вегетативные расстройства у детей с острой крапивницей (%)

Figure 3. Autonomic disorders in children with acute urticaria (%)

Одним из надёжных и в то же время удобных для практического применения способов оценки состояния вегетативной нервной системы является метод вариационной пульсометрии. Он позволяет изучить распределение кардиоинтервалов в качестве случайных величин в исследуемом ряду. Для этого нами была использована специальная интервальная графика — гистограмма.

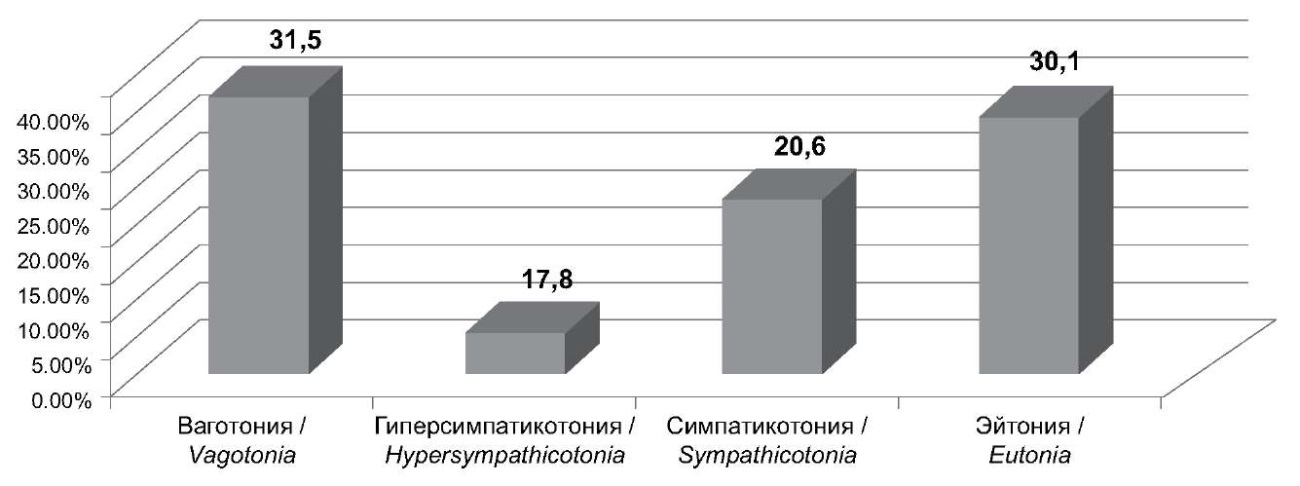

Путем расчёта индекса напряжения (ИН) при проведении фоновой пробы был оценён исходный вегетативный тонус у детей с острой крапивницей.

Рисунок 4. Исходный вегетативный тонус у детей с острой крапивницей (%)

Figure 4. Initial autonomic tone in children with acute urticaria (%)

Выявлено, что ваготония встречалась у большинства обследованных детей (31,5%), гиперсимпатикотония — в 17,8% случаев, эйтония — у 22 (30,1%) пациентов, симпатикотония — у 15 (20,6%) детей с острой крапивницей.

При сравнении показателей исходного вегетативного тонуса в группах выявлено, что у детей с лёгким течением острой крапивницы достоверно чаще встречалась эйтония (76,9%) [ р=0,02], реже — симпатикотония (15,4%) и ваготония (7,7%), при этом гиперсимпатикотония не была зарегистрирована ни у одного пациента (таб.3).

Таблица / Table 3

Исходный вегетативный тонус у детей с острой крапивницей различной степени тяжести (%)

Initial autonomic tone in children with acute urticaria of varying severity (%)

|

Ваготония Vagotonia |

Гиперсимпатикотония Hypersympathicotonia |

Симпатикотония Sympathicotonia |

Эйтония Eitonia |

|

|

I группа I group |

7,7 |

0* |

15,4 |

76,9* |

|

II группа II group |

23,8** |

30,9** |

33,3 |

12 |

|

III группа III group |

66,7*** |

0 |

33,3 |

0*** |

Примечание: * — р < 0,05 при сравнении I и II групп; ** — р < 0,05 при сравнении II и III групп, *** — р<0,05 при сравнении I и III групп.

Note: * — p < 0.05 for indicators of groups I and II; ** — p < 0.05 in the analysis of groups II and III, *** — p < 0.05 in the analysis of groups I and III.

Установлено, что у детей II группы ваготония отмечалась в 23,8% случаев, симпатикотония и гиперсимпатикотония встречались практически в одинаковом проценте случаев (30,9% и 33,3%), нормальный исходный вегетативный тонус выявлен у 5 (12%) обследованных пациентов со среднетяжёлым течением острой крапивницы. Необходимо отметить, что гиперсимпатикотония была зарегистрирована только у детей II группы (р=0,01).

Анализ распределения исходного вегетативного тонуса у детей с выраженными клиническими проявлениями, распространёнными уртикарными высыпаниями на коже, интенсивным зудом выявил преобладание ваготонии (66,7%) у большинства пациентов.

Важно, что при нарастании степени тяжести происходило достоверное увеличение частоты регистрации ваготонии у детей с острой крапивницей (р=0,03) и достоверное снижение встречаемости эйтонии (р=0,02), что подтверждает вклад парасимпатического отдела ВНС как фактора, влияющего на тяжесть течения заболевания.

На основании созданной базы данных в программе Excel с включением всех изучаемых параметров особенностей течения острой крапивницы и вегетативного статуса пациента была произведена рандомизация показателей в зависимости от степени тяжести течения заболевания, оцениваемого на основании выраженности клинической симптоматики, распространённости кожных элементов и длительности заболевания. Далее были выделены возможные предикторы риска тяжёлого течения острой крапивницы с помощью сравнительного анализа качественных и количественных переменных критериями теста Фишера с поправкой на множественные сравнения по Холму и Краскела-Уоллису соответственно.

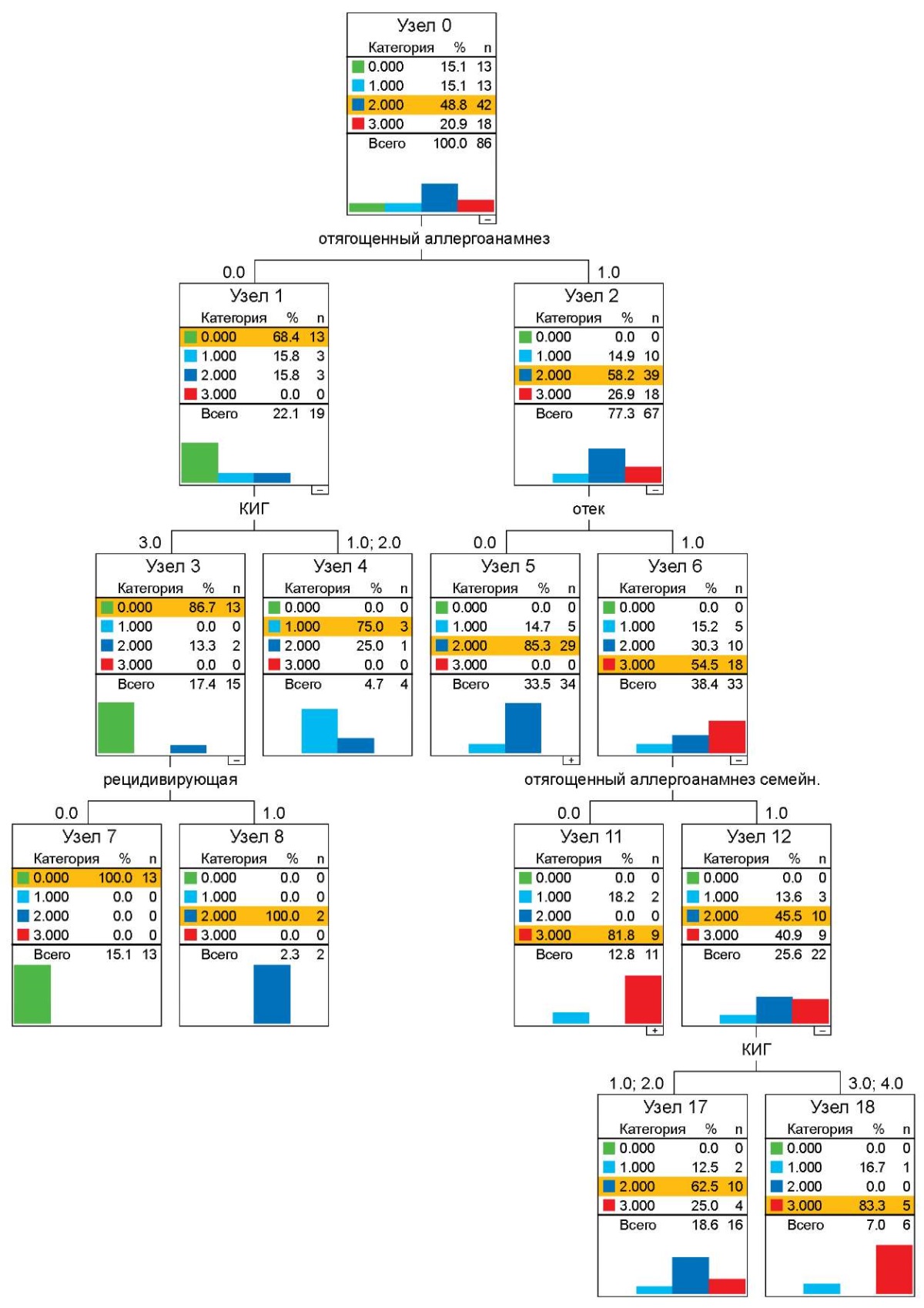

Далее с помощью многофакторного анализа «Деревья решений» (метод CRT «Деревья классификации и регрессии») (рис. 5) была построена модель прогнозирования тяжести течения острой крапивницы (зависимая переменная), тогда как независимыми переменными выступили отягощённый личный аллергоанамнез, наличие сопутствующего отека Квинке, повторные эпизоды крапивницы, отягощённый семейный аллергоанамнез, а также результаты кардиоинтервалографии.

Рисунок 5. Дерево решений расчёта тяжести течения острой крапивницы у детей

Figure 5. Decision tree for calculating the severity of acute urticaria in children

Таким образом, при проведении многофакторного анализа выявлено, что вероятность развития лёгкого течения острой крапивницы равна 75% при отсутствии отягощённого личного аллергологического анамнеза и при наличии эйтонии или симатикотонии.

Установлено, что среднетяжёлое течение острой крапивницы развивается у 85,3% детей с острой крапивницей при соблюдении следующих условий: при наличии отягощённого аллергоанамнеза и при отсутствии сопутствующего отёка Квинке.

Наличие отягощённого собственного и семейного аллергологического анамнеза, сопутствующий отёк Квинке, а также ваготония, как исходный вегетативный тонус приведёт к развитию тяжёлого течения острой крапивницы в 83,3% случаев.

Обсуждение

Вегетативные расстройства, ассоциированные с острой крапивницей, могут проявляться через различные симптомы, такие как потливость, учащённое сердцебиение и изменения в психоэмоциональном состоянии пациента [5]. Эти проявления не только ухудшают общее самочувствие, но и способствуют усилению зуда и высыпаний, создавая порочный круг, который затрудняет лечение.

Исследования показывают, что вегетативная регуляция может оказать влияние на воспалительные процессы в коже. Изменения в вегетативной нервной системе усиливают аллергическую реакцию, приводя к более выраженному течению крапивницы [6].

В ходе проведённого исследования было выявлено, что кардиалгии и учащённое дыхание сочетались с нарушением поведенческой реакции, которая проявлялась агрессией и внезапно возникшим синдромом дефицита внимания. Катамнестические данные свидетельствуют о том, что практически у трети пациентов (р=0,04) эти жалобы сохранялись в течение различного периода времени (от 5 – 7 дней до 1 – 1,5 месяцев). Важно отметить, что повторные эпизоды крапивницы чаще отмечены именно у таких детей (р = 0,04). Это позволяет подтвердить гипотезу о том, что вегетативные расстройства, возникающие на фоне острой крапивницы, играют существенную роль как в течении настоящего эпизода крапивницы, так и в развитии повторных высыпаний.

Согласно исследованиям М.И. Кечеймакина (2022), на фоне функциональных сдвигов в центральной и вегетативной нервной системе происходит развитие сенсибилизации кожи [5]. Нейровегетативная регуляция оказывает воздействие на активацию иммунокомпетентных клеток и последующую фазу патологического процесса при аллергических заболеваниях [6].

Оценка исходного вегетативного тонуса у детей с острой крапивницей выявила преобладание эйтонии в случае лёгкого течения заболевания. Это указывает на одновременное усиление активности как симпатического, так и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. В то же время у пациентов с выраженной клинической симптоматикой отмечается явное доминирование ваготонии. Это свидетельствует о том, что парасимпатический отдел существенно влияет на патофизиологические особенности протекания острой крапивницы, что подтверждает современные литературные данные [2].

Заключение

- У большинства обследованных детей (91,7%) имелись сопутствующие аллергические заболевания, такие как пищевая аллергия (60,3%), атопический дерматит (23,3%), аллергический ринит (19,2%), бронхиальная астма (9,6%) и лекарственная аллергия (36,9%).

- У 37 (50,7%) пациентов отягощён семейный аллергоанамнез, из них по линии матери — в 27,0% случаев, по линии отца – 16,2%.

- Выявлено, что у 30 (41,1%) пациентов острая крапивница сопровождалась отёком Квинке, из них в 53,8% случаев у детей I группы, у трети I группы и у половины III группы.

- У детей с лёгким течением острой крапивницы достоверно чаще встречалась эйтония (76,9%), при среднетяжёлом течении — симпатикотония и гиперсимпатикотония (практически в одинаковом проценте случаев — 30,9% и 33,3%), при тяжёлом течении — ваготония (66,7%).

- Разработанная модель прогнозирования тяжести течения острой крапивницы, включающая клинико-анамнестические особенности, а также изменения вегетативной нервной системы, позволяет более объективно подходить к оценке степени тяжести заболевания.

1. Клинические рекомендации «Крапивница» – РААКИ, Российское общество дерматовенерологов и косметологов, Союз педиатров России; 2023. 66 с.

Список литературы

1. Peck G, Hashim Mj, Shaughnessy C, Muddasani S, Elsayed NA, Fleischer AB jr. Global Epidemiology of Urticaria: Increasing Burden among Children, Females and Low-income Regions. Acta Derm Venereol. 2021;101(4):adv00433. https://doi.org/10.2340/00015555-3796

2. Джураев М.Н., Тавакалов М.М. Особенности клинического течения аллергодерматозов у детей с вегетативными дисфункциями. Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения. 2019;(2):15-18. eLIBRARY ID: 41570798 EDN: LOxTOR

3. Hawro T, Ohanyan T, Schoepke N, Metz M, Peveling-Oberhag A, et al. Comparison and interpretability of the available urticaria activity scores. Allergy. 2018;73(1):251-255. https://doi.org/10.1111/all.13271. Epub 2017 Sep 18. PMID: 28815631.

4. Лепешкова Т.С., Бельтюков Е.К., Царькова С.А. Пищевая анафилаксия у детей. Аллергология и Иммунология в Педиатрии. 2020;(1):26-43. eLIBRARY ID: 42799978 EDN: TCYPNI

5. Кечемайкина М.И., Кирюхина С.В., Подсеваткин В.Г., Шубин Д.Ю. Психодерматология: Нейродермиты как психосоматическая патология. Вестник психофизиологии. 2022;(2):43-49. https://doi.org/10.34985/h3007-9835-8299-j

6. Хакимова Р.Ф., Скороходкина О.В., Ключарова А.Р. Холинергическая крапивница в практике педиатра. Аллергология и Иммунология в Педиатрии. 2021;(2):31-36. https://doi.org/10.24412/2500-1175-2021-2-31-36

Об авторах

Л. А. АверкинаРоссия

Аверкина Лидия Александровна, ассистент кафедры детских болезней №2

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

А. Н. Посевина

Россия

Посевина Анастасия Николаевна, к.м.н., ассистент кафедры детских болезней №2

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

С. В. Мальцев

Россия

Мальцев Станислав Викторович, к.м.н., доцент, заведующий педиатрическим отделением клиники

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

А. А. Лебеденко

Россия

Лебеденко Александр Анатольевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детских болезней №2

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Рецензия

Для цитирования:

Аверкина Л.А., Посевина А.Н., Мальцев С.В., Лебеденко А.А. Прогнозирование тяжести течения острой крапивницы у детей с учетом типа вегетативной дисфункции. Медицинский вестник Юга России. 2024;15(4):58-65. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-4-58-65

For citation:

Averkina L.A., Posevina A.N., Maltsev S.V., Lebedenko A.A. Prediction of the severity of acute urticaria in children, taking into account the type of autonomic dysfunction. Medical Herald of the South of Russia. 2024;15(4):58-65. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-4-58-65