Перейти к:

Скорость распространения пульсовой волны и динамика матриксной металлопротеиназы у пациентов с инфарктом миокарда и артериальной гипертонией при наличии или отсутствии сахарного диабета

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-1-55-61

Аннотация

Цель: изучить скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) и уровень матриксной металлопротеиназы 9 типа (MMP9) у пациентов с инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST (ОИМпST), перенёсших чрезкожное коронарное вмешательство (ЧКВ) при наличии артериальной гипертензии (АГ) и сахарного диабета 2 типа (СД 2). Материалы и методы: в исследование включены 136 пациентов обоих полов. Первая группа составила 69 пациентов с ОИМпST+АГ, во вторую группу были включены 67 пациентов с ОИМпST + АГ + СД 2. Пациентам был выполнен анализ уровня MMP9, анализ СРПВ. Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием электронных таблиц Excel и пакета статистических программ Statistica 10 (StatSoftinc). Результаты: на стационарном этапе уровень ММР9 в первой группе составил от 28 нг/мл до 1340 нг/мл при медиане равной 297 нг/мл. Уровень данного показателя выше 600 нг/мл статистический анализ интерпретирует как выбросы в данном распределении. Во второй группе пациентов с наличием СД2 наблюдалась сходная картина в распределении показателя, но значения медианы показателя было на уровне 387 нг/мл, и наблюдаемый разброс показателя 28–1560 нг/мл статистически значимо выше по сравнению с первой группой (p<0,001). Для значений ММР9 прямая корреляция с уровнем гликированного гемоглобина (HbA1C) характерна как в первой, так и во второй группе. При анализе СРПВ было выявлено статистически значимое отличие СРПВ по сосудам мышечного типа (СМ) и соотношение СМ/сосудов эластического типа (СЭ) между пациентами сравниваемых групп. СРПВ по сосудам эластического типа также была статистически значимо выше в группе пациентов с СД2. Выводы: определение уровня MMP9 и СРПВ может стать важным методом для определения прогноза у пациентов с СД2, перенёсших ОИМпЅТ.

Ключевые слова

Для цитирования:

Суроедов В.А., Пироженко А.А., Хаишева Л.А., Хаишев К.А. Скорость распространения пульсовой волны и динамика матриксной металлопротеиназы у пациентов с инфарктом миокарда и артериальной гипертонией при наличии или отсутствии сахарного диабета. Медицинский вестник Юга России. 2025;16(1):55-61. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-1-55-61

For citation:

Suroedov V.A., Pirozhenko A.A., Khaisheva L.A., Khaishev K.A. Pulse wave propagation rate and dynamics of matrix metalloproteinase in patients with myocardial infarction and arterial hypertension in the presence or absence of diabetes mellitus. Medical Herald of the South of Russia. 2025;16(1):55-61. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-1-55-61

Введение

Высокая распространённость сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в мире заставляет научную общественность искать новые решения, позволяющие выявлять патологические процессы на ранней стадии и обеспечивать более точную диагностику на основе многофакторной оценки [1].

СРПВ считается одним из наиболее важных клинических параметров для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний, сосудистой адаптации и терапевтической эффективности [2]. Исследования, посвящённые выявлению взаимосвязи между измерением СРПВ и патологическим статусом при различных заболеваниях, доказали актуальность этого параметра [3].

Необходимо отметить, что при АГ, возрастание СРПВ свыше 12 м/с признано независимым маркером риска неблагоприятного прогноза, а данный показатель уже является рекомендованным в комплексной диагностике АГ [1]. Увеличение жёсткости аорты, измеряемое СРПВ в аорте, является независимым предиктором смертности и у пациентов с сахарным диабетом.

Исследование Complior продемонстрировало, что значения СРПВ (на каротиднофеморальном участке или в стволе аорты) увеличиваются с возрастом вне зависимости от пола пациента [4]. При анализе детерминант СРПВ на каротиднофеморальном сегменте сосудистого русла у 2000 нелеченых пациентов с АГ из 19 стран установлено, что возраст является главной после систолического артериального давления (САД) детерминантой, оказывающей влияние на СРПВ. С возрастом происходит прогрессирующее увеличение СРПВ: от 5,1 м/с — у детей младшего возраста, 6,3 м/с — в возрасте 22 лет, до 9,6 м/с — к 65 годам [5]. В исследовании также было выявлено увеличение СРПВ у пациентов с ожирением и СД2, не зависящее от возраста, пола и уровня АД. Кроме того, снижение индекса массы тела (ИМТ) ассоциируется с обратным развитием артериальной регидности.

Woolam G.L. и соавт. в своей работе описали СРПВ на каротиднорадиальном сегменте у пациентов с СД2 на фоне пероральной гипогликемической терапии или инсулинотерапии по сравнению со здоровыми лицами. Была зарегистрирована достоверно более высокая СРПВ у пациентов с СД2 после поправки на возраст. Обращало на себя внимание, что более высокая СРПВ регистрировалась даже у очень молодых пациентов с СД2 [6].

По данным международного регистра «VASOTENS» (Vascular health Assesment Of The hypertensive) имеется прямая зависимость между повышением артериальной жесткости и наличием ишемической болезни сердца (ИБС) [7]. Было выявлено увеличение аортальной СРПВ у пациентов с ИБС во всех возрастных группах (≥ 40 лет), где средние значения СРПВ у больных ИБС отличались от такового значения у пациентов без ИБС на 1,68 м/с.

Помимо использования инструментальных методов диагностики, широкое распространение в последние годы получило определение новых маркеров повреждения сердечно-сосудистой системы, такие как MMP 9 [8].

Матриксные металлопротеиназы (MMPs) — это внеклеточные ферменты, которые играют важную роль во многих физиологических и патологических процессах. Их активность регулируется главным образом тканевыми ингибиторами металлопротеиназ (TIMPs). Экспрессия MMPs связана с классическими факторами риска ССЗ, а также с воспалением. Они играют центральную роль в развитии атеросклероза, образовании бляшек, агрегации тромбоцитов, остром коронарном синдроме, рестенозе, аневризмах аорты и заболеваниях периферических сосудов [9].

Цель исследования — изучить скорость распространения пульсовой волны и уровень матриксной MMP9 у пациентов с ОИМпЅТ, перенёсших ЧКВ при наличии АГ и СД2.

Материалы и методы

Общую выборку исследования составили 136 пациентов. Медиана возраста — 60 [ 54; 66] лет. В исследование были включены всего 74 мужчины (67,5 %), медиана возраста — 60 [ 54; 65] лет, и 62 (32,5 %) женщины, медиана возраста — 60 [ 54; 67] лет.

Пациенты в соответствии с поставленными целями и задачами исследования были разделены на две группы. Первая группа составила 69 пациентов с острым ОИМпST+АГ, медиана возраста составила 61 [55; 66] год. В первую группу было включено 47 мужчин (68,1%), медиана возраста составила 60 [ 54; 66] лет, и 22 (31,9 %) женщины, медиана возраста — 61 [ 59; 69] год.

Во вторую группу были включены 67 пациентов с острым ОИМпST+АГ+СД 2, чья медиана возраста составила 61 [ 55; 66] год. Число мужчин в данной группе — 51 (76,1 %), медиана возраста — 61 [ 56; 65] год, число женщин в данной группе — 16 (23,9 %) женщин, медиана возраста — 60 [ 54; 69] лет.

Критерии включения в исследование:

- наличие подписанного пациентом письменного информированного согласия на участие в исследовании;

- пациенты обоих полов старше 18 лет с верифицированным на основании рекомендаций ведения пациентов с ОИМпST (2020г.) диагнозом ОИМпST, которым выполнено первичное ЧКВ с восстановлением кровотока в синдром-связанной артерии и имплантация не более двух стентов;

- пациенты обоих полов старше 18 лет с диагностированной ранее АГ, диагноз установлен на основании клинических рекомендаций по лечению взрослых пациентов с АГ у взрослых (2020г.);

- пациенты обоих полов старше 18 лет с диагностированным ранее СД 2 (Дедов И.И., 2020 г.). Повышенный уровень глюкозы расценивался как глюкоза венозной крови натощак более 6,1 ммоль/л, уровень HbA1c — более или равно 6,5 %.

Критерии невключения в исследование:

- артериальное давление свыше 180/100 мм рт. ст., симптоматические формы АГ;

- хроническая СН IV функциональный класс по NYHA;

- гемодинамически значимые нарушения ритма (фибрилляция предсердий, трепетание предсердий, атриовентрикулярные блокады II, III степеней);

- тяжёлые заболевания почек и печени;

- хронические обструктивные и интерстициальные заболевания лёгких;

- хроническая сердечная недостаточность по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца III–IV ФК с фракцией выброса менее 40%;

- хронические заболевания внутренних органов в стадии субкомпенсации или декомпенсации и/или в период обострения;

- онкологические заболевания;

- психические заболевания;

- окклюзирующие заболевания артерий конечностей;

- психические заболевания и недееспособность.

В качестве материала для исследования содержания ММР9 использовали сыворотку. Содержание ММР9 определяли с использованием стандартного тест-набора («Cloud-CloneCorp.», Китай) в соответствии с инструкцией. Интенсивность окраски раствора измеряли как оптическую плотность на автоматическом фотометре вертикального сканирования (Multiskan FC 1/00/79) при длине волны 450 нм. Строили калибровочную кривую, по которой находили искомые уровни ММР-9 в образцах сыворотки.

Исследование СРПВ проводилось с помощью сфигмографической приставки АПК «Поли-Спектр-10» (ООО «Нейрософт», Иваново). Одновременно осуществляли регистрацию и анализ трёх сфигмограмм (сонной, лучевой и бедренной артерий) и одного отведения ЭКГ. Проводили анализ СРПВ по артериям СМ [м/с], по артериям СЭ [м/с], соотношение СРПВ по артериям мышечного типа к СРПВ по артериям эластического типа (СМ/СЭ)

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием электронных таблиц Excel и пакета статистических программ Statistica 10 (StatSoftinc), использовался непараметрический критерий Краскела-Уоллиса, попарные сравнения осуществляли методом сравнения средних рангов. Связанные группы сравнивались с применением критерия Вилкоксона. Численные данные представлены медианой, первым и третьим квартилями Me (Q1; Q3). При попарном сравнении групп значимость различий между группами корректировалась применением поправки Холма-Бонферрони на множественность сравнений. Пороговый уровень значимости составлял p<0,05.

Результаты

Основные клинические данные включённых в исследование пациентов приведены в таблице 1. Все включённые в исследование, независимо от принадлежности к той или иной группе, были сопоставимы между собой по возрасту. ИМТ у всех включенных пациентов с СД2 составил от 23,0 до 47 кг/м2, медиана ИМТ — 29,0 кг/м2, не имел статистически значимой разницы (p=0,35) по сравнению с больными без СД2, ИМТ — от 16,0 до 43,3 кг/м2, медиана — 28,0 кг/м2. Пациенты с СД2 имели статистически значимо меньшую скорость клубочковой фильтрации по EPI (p<0,001), показатель HbA1C был у них статистически значимо выше (p<0,001). Troponin I у больных ОИМпST и СД2 был также статистически значимо выше (p<0,001), чем у больных с ОИМпST без СД2.

Таблица / Table 1

Клиническая характеристика обследованных пациентов

Clinical characteristics of the examined patients

|

Показатели Indicators |

I группа, n=69 ОИМпST + АГ 1 group, n=69 STEMI+arterial hypertension |

II группа, n=67 ОИМпST + АГ + СД 2 2 group, n=67 STEMI+arterial hypertension+type 2 diabetes mellitus |

p |

|

Возраст, годы, Me [Q1; Q3] Age, years, Me [Q1; Q3] |

61 |

61 |

p=0,13 |

|

Мужчины/женщин, n (%) Men/women, n (%) |

47 (68,1%)/ |

51 (76,1%)/ |

p=0,67 |

|

АГ 1 степень, n (%) Arterial hypertension 1 degree, n (%) |

10 (14,5%) |

10 (14,9%) |

p=0,97 |

|

2 степень, n (%) 2 degree, n (%) |

13 (18,8%) |

14 (20,9%) |

|

|

3 степень, n (%) 3 degree, n (%) |

46 (66,7%) |

43 (64,2%) |

|

|

Длительность АГ Me [Q1; Q3] Duration of arterial hypertension Me [Q1; Q3] |

10 [ 8; 14] |

10 [ 7; 14] |

p =0,31 |

|

САД при поступлении, мм рт. ст., Me [Q1; Q3] Systolic blood pressure at admission, mmHg, Me [Q1; Q3] |

140 |

140 |

p=0,88 |

|

ДАД при поступлении, мм рт. ст., Me [Q1; Q3] Diastolic blood pressure at admission, mmHg, Me [Q1; Q3]

|

85 |

80 |

p=0,92 |

|

ЧСС, уд./мин. Heart rate, beats/min. |

85 |

80 |

p =0,73 |

|

Курение, n (%) Smoking, n (%) |

24 (34,8%) |

17 (25,4%) |

p=0,47 |

|

ИМТ, кг/м2, Me [Q1; Q3] BMI, kg/m2, Me [Q1; Q3] |

28,7 |

29,4 |

p=0,86 |

|

Лодыжечно-плечевой индекс, Me [Q1; Q3] Ankle-shoulder index, Me [Q1; Q3] |

1,21 |

1,20 |

p =0,31 |

|

Killip I, n (%) Killip I, n (%) |

53 (76,8%) |

45 (67,2%) |

p =0,57 |

|

Killip II, n (%) Killip II, n (%) |

12 (17,4%) |

13 (19,4%) |

|

|

Killip III, n (%) Killip III, n (%) |

1 (1,4%) |

6 (9,0%) |

|

|

Killip IV, n (%) Killip IV, n (%) |

3 (4,3%) |

3 (4,5%) |

|

|

ИБС, класс стенокардии ФК1, n (%) Coronary heart disease, functional class 1, n (%) |

13 (18,8%) |

14 (20,9%) |

p =0,28 |

|

ФК2, n (%) Functional class 2, n (%) |

24 (34,8%) |

25 (37,3%) |

|

|

ФК3, n (%) Functional class 3, n (%) |

30 (43,5%) |

27 (40,3%) |

|

|

ФК4, n (%) Functional class 4, n (%) |

2 (2,9%) |

1 (1,5%) |

|

|

ХСН, класс 1 по NYHA, n (%) Chronic heart failure, 1 class NYHA, n (%) |

31 (44,9%) |

32 (47,8%) |

p=0,94 |

|

Класс 2А по NYHA, n (%) 2A class NYHA, n (%) |

38 (55,1%) |

35 (52,2%) |

|

|

СКФ, Me [Q1; Q3] Glomerular filtration rate, Me [Q1; Q3] |

71,0 |

58,5 |

p =0,004 |

На госпитальном этапе разброс значений ММР-9 в первой группе составил от 28 до 1340 нг/мл при значении медианы равной 297 нг/мл. Значение этого показателя выше 600 статистический анализ интерпретирует как выбросы в данном распределении. Во второй группе с наличием у пациентов СД2 наблюдается сходная картина в распределении показателя, но медианные значения показателя 387 нг/мл и наблюдаемый разброс показателя 28–1560 нг/мл выше по сравнению с первой группой (p<0,001).

Таблица / Table 2

Результаты измерений ММР9

Measurement results of MMR9

|

Показатель Indicators |

I группа, n=69 ОИМпST + АГ 1 group, n=69 STEMI+arterial hypertension |

II группа, n=67 ОИМпST + АГ + СД2 2 group, n=67 STEMI+arterial hypertension+type 2 diabetes mellitus |

p |

|

ММР9, нг/мл, MMP9, ng/ml, upon admission |

297 [ 124; 332] |

387 [ 278; 640] |

p <0,001; |

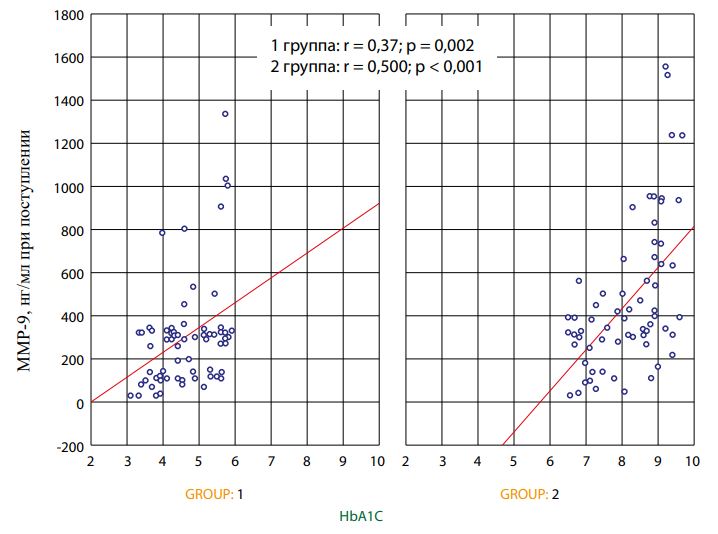

Было проведено сопоставление значений изучаемых биомаркеров с показателями пациентов в госпитальном периоде исследования (табл. 3). Для значений ММР9 как в I, так и в II группе характерна прямая корреляция с уровнем HbA1C. Для I группы коэффициент корреляции Спирмена составил 0,371, p=0,002, для II группы зависимость была более выражена r=0.50, p <0.001 (рис. 1). Для II группы выявлена статически значимая связь между уровнем MMP9 и длительностью течения ИБС, p=0,018. Данная связь обусловлена наличием длительного низкоинтенсивного воспаления у пациентов с СД2 и ИБС. Помимо этого, во многих работах показано, что уровень MMP9 увеличивается по мере нарастания коронарного атеросклероза.

Таблица / Table 3

Сравнение связи значений ММР9 с другими показателями в остром периоде инфаркта миокарда

Comparison of the relationship of MMR 9 values with other indicators in the acute period of myocardial infarction

|

Сопоставляемые показатели ММР9 при поступлении Comparable indicators of MMP9 upon admission |

I группа, n=69 ОИМпST + АГ 1 group, n=69 STEMI+arterial hypertension

|

II группа, n=67 ОИМпST + АГ + СД2 2 group, n=67 STEMI+arterial hypertension+type 2 diabetes mellitus |

||

|

r Спирмена Spearman's r |

p |

r Спирмена Spearman's r |

p |

|

|

ПАД, мм рт. ст. Pulse blood pressure, mmHg |

0,020 |

0,868 |

0,153 |

0,215 |

|

Длительность ГБ Duration of arterial hypertension |

0,121 |

0,324 |

-0,217 |

0,078 |

|

Длительность ИБС Duration of coronary heart disease |

0,020 |

0,873 |

-0,287 |

0,018 |

|

Длительность ХСН Duration of chronic heart failure |

0,032 |

0,793 |

-0,054 |

0,666 |

|

Возраст, лет Age, years |

0,080 |

0,516 |

0,229 |

0,062 |

|

HbA1C HbA1C |

0,371 |

0,002 |

0,500 |

0,000 |

|

СРПВ СЭ [м/с] Rate of propagation of the pulse wave through elastic vessels [m/s] |

0,131 |

0,307 |

-0,011 |

0,934 |

Рисунок 1. Зависимость маркера ММР9 и HbA1C в остром периоде инфаркта миокарда в I и II группах.

Figure 1. Dependence of the MMP9 and HbA1c markers in the acute period of myocardial infarction in groups 1 and 2.

Таблица / Table 4

Изучение скорости распространения пульсовой волны у обследованных пациентов

The study of the pulse wave propagation velocity in the examined patients

|

Показатель Indicators |

I группа, n=69 ОИМпST + АГ 1 group, n=69 STEMI+arterial hypertension |

II группа, n=67 ОИМпST + АГ + СД 2 2 group, n=67 STEMI+arterial hypertension+type 2 diabetes mellitus |

p |

|

СРПВ СМ [м/с] Rate of propagation of the pulse wave through the vessels of the muscular type [m/sec] |

2,38 (2,10; ,22) |

6,48 (4,66; 9,84) |

0,004 |

|

СРПВ СЭ [м/с] Rate of propagation of the pulse wave through elastic vessels [m/sec] |

9,37 (7,23; 12,60) |

12,10 (10,76; 15,80) |

0,016 |

|

Соотн. СМ/СЭ Ratio of vessels of elastic type and muscular type |

0,20 (0,19; 0,22) |

0,75 (0,54; 0,93) |

0,004 |

Было выявлено статистически значимое отличие СРПВ по сосудам мышечного типа, а также соотношение СМ/СЭ между пациентами сравниваемых групп. Необходимо отметить, что СРПВ по сосудам классического типа также была статистически значимо выше в группа пациентов с СД2. По данным литературы, повышенная СРПВ прочно связана с наличием СД2 [9]. Это обусловлено изменениями соединительнотканных белков. У пациентов с диагностированным СД2 белок эластин сосудистой стенки заменяется более жёсткими волокнами коллагена в более раннем периоде, нежели у пациентов без СД2 [10]. Сосуды теряют свою эластичность и становятся более ригидными.

Обсуждение

Известно, что повреждения сосудов, вызванные предшествующей длительной гипергликемией, начинают преобладать при значениях HbA1c ≥7,5%, что является вероятной точкой отсчёта для прогнозирования повышенного сосудистого риска [11]. Важными факторами в развитии сосудистых осложнений при СД2 являются повышенное гликирование, деградация и/или накопление эластина и коллагена в сосудистой стенке. MMP9, которая гидролизуют белковые компоненты сосудистого внеклеточного матрикса, активно участвуют в этом процессе [12]. Подгруппа ММР9, известная как желатиназа В, может разрушать коллаген (COL), денатурированный COL (желатин), эластин (EL), ламинин, фибронектин и другие субстраты. Нарушение регуляции активности желатиназы связано с воспалением сосудов, ремоделированием и фиброзом и может способствовать патофизиологии диабетических осложнений. В исследовании пациентов с АГ и СД2 было показано, что повышенный уровень ММР9 в сыворотке крови может отражать ранние структурные изменения во внеклеточном матриксе сосудов [13].

Полученные нами статически значимые связи между ММР9 и HbA1c подтверждаются данными литературы. Повышенные конечные продукты гликирования и ремоделирование внеклеточного матрикса матриксными MMPs, в частности MMP9, связаны с сосудистыми осложнениями при СД2.

Имеется связь между ригидностью аорты, сердечно-сосудистыми факторами риска и прогнозом у пациентов с недавно перенесённым ОИМпЅТ. В нашем исследовании проанализирована взаимосвязь между сердечно-сосудистыми факторами риска и артериальной ригидностью и оценена её прогностическая значимость у пациентов с недавним ОИМпЅТ.

СРПВ аорты может быть более полезным методом для измерения изменений жёсткости артерий в течение длительного периода времени, в то время как методы отражения волн могут быть особенно полезны для измерения краткосрочных изменений после терапевтических вмешательств.

Выводы

Вкупе с определением таких прогностически значимых факторов, как MMP9, определение СРПВ может стать значимым методом для определения прогноза у пациентов с СД2, перенёсших ОИМпЅТ.

Список литературы

1. Баланова Ю.А., Шальнова С.А., Имаева А.Э., Капустина А.В., Муромцева Г.А., и др. Распространенность артериальной гипертонии, охват лечением и его эффективность в Российской Федерации (данные наблюдательного исследования ЭССЕ-РФ-2). Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2019;15(4):450-466. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2019-15-4-450-466

2. Бродская Т.А., Невзорова В.А., Шахгельдян К.И., Гельцер Б.И., Вражнов Д.А., Кистенев Ю.В. Оценка предиктивного потенциала факторов сердечно-сосудистого риска и их ассоциаций с жесткостью артерий у лиц европейской и корейской этнических групп. Российский кардиологический журнал. 2021;26(5):4230. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2021-4230

3. Гумерова В.Е., Сайганов С.А., Гомонова В.В. Параметры артериальной жесткости у пациентов с артериальной гипертензией при наличии и отсутствии субклинического каротидного атеросклероза. Артериальная гипертензия. 2021;27(4):427-435. https://doi.org/10.18705/1607-419X-2021-27-4-427-435

4. Asmar R, Topouchian J, Pannier B, Benetos A, Safar M; Scientific, Quality Control, Coordination and Investigation Committees of the Complior Study. Pulse wave velocity as endpoint in large-scale intervention trial. The Complior study. Scientific, Quality Control, Coordination and Investigation Committees of the Complior Study. J Hypertens. 2001;19(4):813-818. https://doi.org/10.1097/00004872-200104000-00019

5. Толкунова К.М., Ротарь О.П., Ерина А.М., Бояринова М.А., Алиева А.С., и др. Концепция «супернормального» сосудистого старения — распространенность и детерминанты на популяционном уровне (в рамках ЭССЕ-РФ). Артериальная гипертензия. 2020;26(2):170-183. https://doi.org/10.18705/1607-419X-2020-26-2-170-183

6. Jing J, Pan Y, Zhao X, Zheng H, Jia Q, et al. Prognosis of Ischemic Stroke With Newly Diagnosed Diabetes Mellitus According to Hemoglobin A1c Criteria in Chinese Population. Stroke. 2016;47(8):2038-2044. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.116.013606

7. Safar ME, Asmar R, Benetos A, Blacher J, Boutouyrie P, et al. Interaction Between Hypertension and Arterial Stiffness. Hypertension. 2018;72(4):796-805. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11212

8. Фальковская А.Ю., Мордовин В.Ф., Пекарский С.Е., Рипп Т.М., Зюбанова И.В., и др. Система матриксных металлопротеиназ у больных резистентной артериальной гипертензией, ассоциированной с сахарным диабетом 2-го типа: связь с состоянием почечного кровотока и функцией почек. Артериальная гипертензия. 2019;25(1):34-45. https://doi.org/10.18705/1607-419X-2019-25-1-34-45

9. Недогода С.В., Барыкина И.Н., Саласюк А.С., Санина Т.Н., Смирнова В.О., Попова Е.А. Влияние различных классов сахароснижающих препаратов на эластичность сосудов у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Российский кардиологический журнал. 2020;25(4):3766. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-3766

10. Козиолова Н.А., Чернявина А.И., Полянская Е.А. Выбор сахароснижающих препаратов у больных сахарным диабетом 2-го типа очень высокого сердечно-сосудистого риска (часть 1). Артериальная гипертензия. 2016;22(4):330-348. https://doi.org/10.18705/1607-419X-2016-22-4-330-348

11. Yozgatli K, Lefrandt JD, Noordzij MJ, Oomen PHN, Brouwer T, et al. Accumulation of advanced glycation end products is associated with macrovascular events and glycaemic control with microvascular complications in Type 2 diabetes mellitus. Diabet Med. 2018;35(9):1242-1248. https://doi.org/10.1111/dme.13651

Об авторах

В. А. СуроедовРоссия

Суроедов Владислав Александрович, заведующий физиотерапевтическим отделением; аспирант кафедры терапии

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

А. А. Пироженко

Россия

Пироженко Анна Александровна, доцент кафедры терапии

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Л. А. Хаишева

Россия

Хаишева Лариса Анатольевна, проф., заведующая кафедрой терапии

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

К. А. Хаишев

Россия

Хаишев Кирилл Артурович, студент 6 курса лечебно-профилактического факультета

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Суроедов В.А., Пироженко А.А., Хаишева Л.А., Хаишев К.А. Скорость распространения пульсовой волны и динамика матриксной металлопротеиназы у пациентов с инфарктом миокарда и артериальной гипертонией при наличии или отсутствии сахарного диабета. Медицинский вестник Юга России. 2025;16(1):55-61. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-1-55-61

For citation:

Suroedov V.A., Pirozhenko A.A., Khaisheva L.A., Khaishev K.A. Pulse wave propagation rate and dynamics of matrix metalloproteinase in patients with myocardial infarction and arterial hypertension in the presence or absence of diabetes mellitus. Medical Herald of the South of Russia. 2025;16(1):55-61. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-1-55-61

JATS XML