Перейти к:

Оценка результатов лечения пациенток после перенесённого хирургического гемостаза путем применения КТ-ангиографии

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2022-13-4-66-72

Аннотация

Цель: оценить результаты лечения пациенток после перенесённого хирургического гемостаза при акушерских гипотонических кровотечениях. Материалы и методы: была обследована 31 пациентка, чьи роды осложнились гипотоническим маточным кровотечением и кому в итоге был выполнен хирургический гемостаз в объёме перевязки яичниковых (ЯА) и внутренних подвздошных артерий (ВПА). Были проанализированы антропометрические данные, а также динамика результатов лабораторно-инструментальных методов исследования до-после операции и на момент выписки. В отдалённом послеоперационном периоде оценены результаты спиральной компьютерной томографии (СКТ) в условиях ангиографии в сроке от 6 месяцев до 5 лет. Статистическую обработку проводили с помощью программы IBM SPSS Statistics 25. Результаты: возраст, анамнестические данные, анатомо-физиологические показатели пациенток, сроки родоразрешения и их исход не стали предикторами развившегося гипотонического кровотечения. Раннее послеродовое кровотечение определялось в 93,5% случаев. Экстирпация матки была выполнена в 9,7% наблюдения. Медиана кровопотери составила 1200,0 мл, кровопотеря 45–50% от ОЦК определялась в 19,4%, 35–45% от ОЦК — также в 19,4%. Пониженный уровень эритроцитов сохранялся до момента выписки, а сниженный гемоглобин после операции имел тенденцию к повышению. В ходе проведения СКТ в 100% случаев определялись дефекты контрастирования ВПА с обеих сторон. Коллатеральное кровообращение было развито также в 100,0% случаев, несмотря на вид дефекта ВПА. Выводы: перевязка ЯА и ВПА является надежным методом хирургического гемостаза, позволяющим в 90,3% случаев добиться сохранения матки. В отдалённом послеоперационном периоде у всех пациенток развились разной степени нарушения проходимости артерий в зоне перевязки, а также у всех произошло развитие коллатерального кровообращения с обеих сторон.

Ключевые слова

Для цитирования:

Канцурова М.Р., Рымашевский А.Н., Сапронова Н.Г., Бабаев М.В., Сапронов Р.С. Оценка результатов лечения пациенток после перенесённого хирургического гемостаза путем применения КТ-ангиографии. Медицинский вестник Юга России. 2022;13(4):66-72. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2022-13-4-66-72

For citation:

Kantsurova M.R., Rymashevsky A.N., Sapronova N.G., Babaev M.V., Sapronov R.S. Evaluation of treatment results in patients after surgical hemostasis using CT-angiography. Medical Herald of the South of Russia. 2022;13(4):66-72. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2022-13-4-66-72

Введение

Акушерское гипотоническое кровотечение — частое и грозное осложнение, возникающее во время родов и в послеродовом периоде (50% от всех акушерских кровотечений) [1][2]. Исход этого состояния может угрожать жизни женщины и лишить её детородной функции после гистерэктомии. Существующие методы остановки кровотечения общеизвестны и подробно описаны в национальных руководствах и клинических рекомендациях1 [3]. Однако оптимизация тактики хирургического гемостаза продолжает оставаться задачей первостепенной важности.

Одним из достаточно трудоёмких, но эффективных методов хирургического гемостаза является перевязка внутренних подвздошных артерий (ВПА). Впервые эта процедура была внедрена в 1984 г., однако широкого применения в гинекологической практике не получила. В свою очередь в акушерстве, напротив, данное хирургическое вмешательство начало применяться достаточно широко. В 1902 г. Kronig произвёл перевязку ЯА и ВПА у одной пациентки при атонии матки, а у другой — при высоком разрыве шейки матки [4]. В обоих случаях кровотечение удалость остановить. В 1968 г. R. Burchell [5] установил, что остановка кровотечения связана не с механическим прекращением кровотока, а с изменением его характера и направления, благодаря подключению системы анастомозов, обеспечивающей приток крови к репродуктивному органу. Кровоснабжение матки начинает осуществляться из сети мелких артерий, и в дальнейшем матка полностью восстанавливает свою функцию. А.Т. Бунин и А.Л. Горбунов (1990) [6] считали, что при перевязке ВПА кровь поступает в её просвет через анастомозы подвздошно-поясничной и латеральной крестцовой артерии, в которых течение крови приобретает обратное направление. После перевязки сразу начинают функционировать анастомозы, а кровь, проходящая через небольшие сосуды, теряет свои артериальные реологические свойства и по своим характеристикам приближается к венозной.

Во время операции на ВПА существует вероятность повреждения подвздошной вены, ранения мочеточников, а также ошибочная перевязка наружной подвздошной артерии (НПА). Акушер-гинеколог, выполняющий эту манипуляцию, должен обладать компетенциями сосудистого хирурга. Или же её должен выполнять непосредственно сосудистый хирург. На сегодняшний день продолжаются дискуссии по поводу последствий перевязки ВПА, так как некоторые авторы считают, что полное прекращение кровотока в сосуде приводит к ишемизации и некрозу матки [7].

Цель исследования — оценить результаты лечения пациенток после перенесённого хирургического гемостаза при акушерских гипотонических кровотечениях.

Материалы и методы

Настоящая работа представляет собой проспективное исследование по типу «случай-контроль» и полностью отвечает требованиям биомедицинской этики, её проведение одобрено ЛНЭК РостГМУ. Исследование проводилось на базе родильного отделения МБУЗ «Городская больница №7» («Родильный дом №5») г. Ростова-на-Дону в период с 2017 по 2022 гг. Была обследована 31 пациентка. Согласно критериям включения-исключения в исследование, у которых роды осложнились гипотоническим маточным кровотечением, для остановки которого были применены методы хирургического гемостаза в объеме перевязки ЯА и ВПА.

Операцию выполняли по общепринятой методике. После перевязки ЯА в рану выводили матку и отклоняли к лонному сочленению. Петли кишечника отграничивали влажной салфеткой и обнажали париетальную брюшину над местом бифуркации общей подвздошной артерии (ОПА). Далее рассекался листок париетальной брюшины в проекции бифуркации ОПА. После этого тупым и острым путем ВПА выделялась из жировой клетчатки и фасции, мочеточники смещались в сторону. С помощью диссектора ВПА осторожно выделяли из окружающей клетчатки, фасций и лежащей снизу внутренней подвздошной вены. Далее через образовавшийся между ВПА и веной промежуток с помощью диссектора под артерию подводилась лигатура с синтетическим рассасывающимся материалом (полигликолид). После проверки пульсации НПА и перистальтики мочеточника лигатуру завязывали непосредственно у места бифуркации четырьмя узлами, а концы нитей срезали. Ту же процедуру проводили на противоположной стороне.

Всем пациенткам было проведено комплексное клинико-лабораторное обследование путём сбора жалоб, изучения акушерско-гинекологического анамнеза, физикального осмотра, оценки результатов лабораторно-инструментальных методов диагностики до и после оперативного вмешательства. В послеоперационном периоде проводилось необходимое клинико-лабораторное исследование, результаты оценивали также по данным спиральной компьютерной томографии (СКТ) в условиях ангиографии на аппарате Brilliance CT 64 slice в сроке от 6 месяцев до 5 лет после оперативного вмешательства.

Статистическую обработку проводили с помощью программы IBM SPSS Statistics 25. Перед проведением статистического анализа данных мы оценили на нормальность распределение всех количественных показателей с помощью критерия Шапиро-Уилка с учетом размера выборок. При этом для описания статистических данных показателей с распределением отличным от нормального мы использовали медиану (Ме) и 25 и 75 перцентили. При нормальном распределении в случае возраста, роста пациенток и срока родоразрешения мы использовали среднюю величину и среднее квадратическое отклонение. Исследование связанных совокупностей до-после-при выписке проводили с помощью критерия Фридмана. Критический уровень статистической значимости при проверке нулевых гипотез — p<0,05.

Результаты

Средний возраст пациенток (n=31) составил 34,3±6,3 года, рост — 167,9±6,1 см, а средний вес — 82,1±15,5 кг. Распространённость ожирения учетом анализа росто-весовых показателей определялась у 9 (29,0%) женщин.

Настоящая беременность являлась первой для 2 женщин (6,5%), второй — для 7 (22,6%), третьей — для 7 (22,6%), четвёртой — для 3 (9,7%), пятой — для 4 (12,9%), шестой — для 4 (12,9%), седьмой — для 1 (3,2%), восьмой — для 1 (3,2 %), девятой — для 1 (3,2%) и десятой — для 1 (3,2%). Аборты в анамнезе были зафиксированы у 9 человек (30%), при этом количество абортов более 2 определялось у 7 человек (22,6%).

Равномерно-суженный таз был у 1 женщины (3,2%). Предлежание плаценты наблюдалось у 11 пациенток (35,5%), при этом предлежание с кровотечением определялось в 9,7% случаев. Врастание плаценты выявлено у 5 (16,1%) женщин. Преждевременная отслойка плаценты была только у 1 пациентки (3,2%). Многоводие выявлено у 2 женщин (6,5%). Наличие послеоперационного рубца на матке определялось в 17 случаях (54,8%), миома матки была у 9 женщин (29,0%). Неправильное положение плода: ягодичное предлежание — у 1 (3,2%), поперечное — 1 (3,2%), косое — у 3 (9,7%) женщин. Крупные размеры плода определялись у 1 человека (3,2%).

В подавляющем большинстве случаев (87,1%) роды происходили в срок и в среднем были на 38,26±1,27 неделе. Роды естественным путем протекали у 5 человек (16,1%), путём кесарева сечения — у 26 человек (83,9%). Исход всех родов — живорождение.

Раннее послеродовое кровотечение определялось в 93,5% случаях (19 человек). Аутогемотрансфузия с помощью аппарата Cell Saver была выполнена 3 женщинам (9,7%). Экстирпация матки, как максимально неблагоприятный исход гипотонического кровотечения, несмотря на перевязку ЯА и ВПА, была выполнена в 9,7% случаев (3 человека).

Одним из этапов исследования являлась оценка кровопотери. Ме составила 1200,0 мл [ 895,0–2000,0]. Стоит отметить, что тяжёлая степень кровопотери (45–50% от ОЦК) определялась в 19,4% случаев (6 человек), 4 степень кровопотери (35–45% от ОЦК) — в 19,4% (6 человек).

Помимо объёма кровопотери оценивали динамику показателей ОАК с целью анализа возможного развития анемического синдрома, а также воспалительных изменений и нарушений в системе гемостаза. При этом для анализа данных мы выбрали показатели ОАК до операции, на первые сутки после операции, а также на момент выписки женщин из стационара с целью оценки восстановительной динамики параметров (табл. 1).

Таблица / Table 1

Показатели общего анализа крови до-после операции и перед выпиской из стационара

Indicators of the general blood test before-after surgery and before discharge from the hospital

Показатель | Группа (n=31) | ||||||

До операции | После операции | Перед выпиской | p | ||||

Me | Q1-Q3 | Me | Q1-Q3 | Me | Q1-Q3 | ||

Эритроциты, х1012/л | 3,79 | 3,52-4,25 | 3,31 | 2,8-4,02 | 3,15 | 2,86-3,95 | <0,001* |

Лейкоциты, х109/л | 9,7 | 8,4-13,7 | 16,2 | 12,25-20,3 | 10,6 | 9,0-16,65 | <0,001* |

Тромбоциты, х109/л | 198,0 | 168,5-246,5 | 207,0 | 159,0-251,0 | 254,0 | 193,0-306,0 | 0,003* |

Гемоглобин, г/л | 110,0 | 105,0-123,0 | 94,0 | 80,5-108,0 | 98,0 | 83,5-106,0 | <0,001* |

СОЭ, мм/час | 20,0 | 18,0-22,0 | 26,0 | 23,5-30,0 | 25,0 | 22,0-27,5 | <0,001* |

Примечание: * — доверительная вероятность различий показателей в связанных выборках определена по критерию Фридмана

Note: * — confidence probability of differences in indicators in related samples is determined by the Friedman criterion

Нами было выявлено статистически значимое снижение эритроцитов после оперативного вмешательства, которое сохранялось и на момент выписки пациенток из стационара (оценка проведена с помощью критерия Фридмана для связанных групп, р<0,001). Также определялась значительная депрессия уровня гемоглобина с тенденцией повышения его концентрации к срокам выписки, при этом полученная разница была статистически значима (р<0,001). Стоит отметить возможное развитие воспалительных изменений у женщин после оперативного вмешательства ввиду повышения уровня лейкоцитов во второй сравниваемой совокупности, однако при этом отмечается дальнейшее быстрое восстановление показателей до нормальных величин (р<0,001). Статистически значимый рост уровня тромбоцитов связан с активацией системы гемостаза в ответ на гипотоническое кровотечение (р=0,003). Также показано повышение СОЭ после операции, что объясняется развитием анемического синдрома (р<0,001).

В сроке от 6 месяцев до 5 лет после оперативного вмешательства пациенткам с вычетом 3 женщин в связи с экстирпацией матки (n=28) была проведена спиральная КТ-ангиография с контрастированием брюшной части аорты и подвздошных артерий. Все женщины были подготовлены к исследованию, перед проведением были сданы креатинин и мочевина, кормящим грудью женщинам было рекомендовано выполнить сцеживание после проведенной процедуры. Были получены следующие результаты в табл. 2.

Таблица / Table 2

Результаты КТ-ангиографического исследования у пациенток

Results of a CT-angiographic study in patients

Показатель | Группа | |

абс. | % | |

Брюшная аорта имеет нормальный ход и ветвление | 28 | 100,0 |

Бифуркация аорты визуализируется на уровне L4–L5, конфигурация типичная | 28 | 100,0 |

Общая подвздошная артерия справа имеет нормальный диаметр, ровные контуры, гомогенно заполняется контрастным препаратом | 28 | 100,0 |

Общая подвздошная артерия слева имеет нормальный диаметр, ровные контуры, гомогенно заполняется контрастным препаратом | 28 | 100,0 |

Наружная подвздошная артерия справа имеет нормальный диаметр, ровные контуры, гомогенно заполняется контрастным препаратом | 28 | 100,0 |

Наружная подвздошная артерия слева имеет нормальный диаметр, ровные контуры, гомогенно заполняется контрастным препаратом | 28 | 100,0 |

Внутренняя подвздошная артерия справа имеет нормальный диаметр, ровные контуры, гомогенно заполняется контрастным препаратом | 0 | 0 |

Внутренняя подвздошная артерия слева имеет нормальный диаметр, ровные контуры, гомогенно заполняется контрастным препаратом | 0 | 0 |

Отсутствие контрастирования проксимального отдела правой внутренней подвздошной артерии (окклюзия) | 25 | 89,3 |

Отсутствие контрастирования проксимального отдела левой внутренней подвздошной артерии (окклюзия) | 26 | 92,9 |

Внутренняя подвздошная артерия справа сужена в проксимальном сегменте (стеноз) | 3 | 10,7 |

Внутренняя подвздошная артерия слева сужена в проксимальном сегменте (стеноз) | 2 | 7,1 |

Выраженные коллатерали справа | 28 | 100,0 |

Выраженные коллатерали слева | 28 | 100,0 |

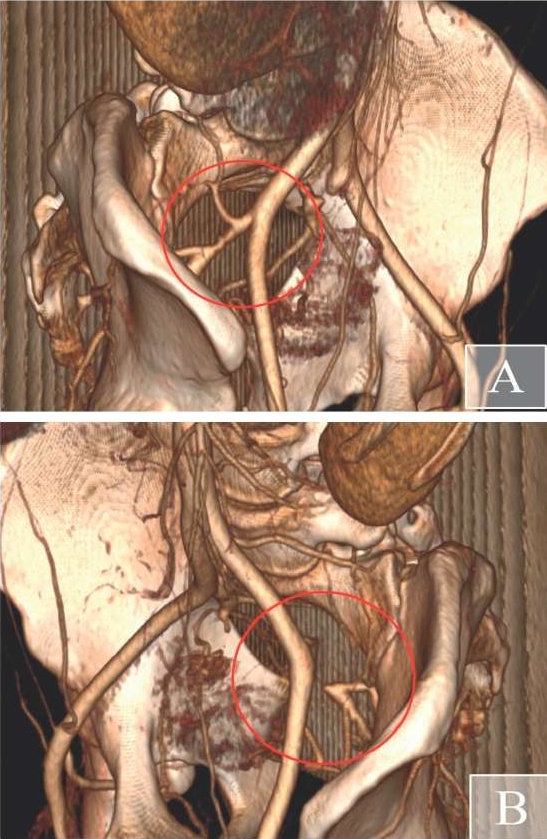

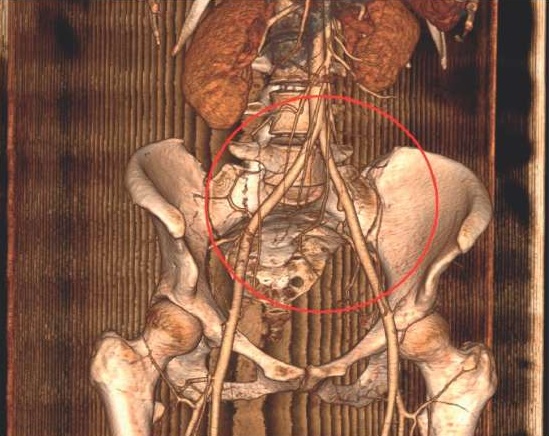

Таким образом, в 100% случаев (28 человек) определялись дефекты контрастирования ВПА с обеих сторон (окклюзия и стеноз). Окклюзия ВПА с обеих сторон была выявлена у 25 пациенток (89,3%) протяжённостью от 5,0 до 18,0 мм (рис. 1 (А, В)). У одной пациентки были установлены признаки окклюзии левой ВПА, а справа визуализирован просвет ВПА с неравномерным стенозом (рис. 2).

Рисунок 1. КТ-ангиограмма пациентки Г., 39 лет. А — неравномерность просвета правой внутренней подвздошной артерии с наличием внутрипросветного дефекта её контрастирования в проксимальном отделе (стеноз). В — окклюзия левой внутренней подвздошной артерии от устья.

Figure 1. CT-angiogram of patient G., 39 years old. A — irregularity of the lumen of the right internal iliac artery with the presence of an intraluminal defect in its contrasting in the proximal section (stenosis). B — occlusion of the left internal iliac artery from the mouth.

Рисунок 2. КТ-ангиограмма пациентки М., 31 года. Окклюзия обеих подвздошных артерий. Выраженное коллатеральное кровообращение, лучше развитое слева.

Figure 2. CT-angiogram of patient M., 31 years old. Occlusion of both iliac arteries. Pronounced collateral circulation, better developed on the left.

Коллатеральное кровообращение было развито также в 100,0% случаев, несмотря на вид дефекта (окклюзию или стеноз) ВПА. Лишь в 2 наблюдениях (7,1%) ВПА справа и слева прослеживались на всем протяжении с признаками стеноза в зоне перевязки и также с развитием коллатерального кровообращения.

Обсуждение

Таким образом, нами проанализированы результаты лечения пациенток после развившегося кровотечения на фоне гипотонии матки, остановить которое стало возможным после выполнения перевязки ЯА и ВПА.

Возраст, анамнестические данные, анатомо-физиологические показатели пациенток, сроки родоразрешения и их исход не стали предикторами развившегося осложнения. Нами установлено, что раннее послеродовое кровотечение состоялось в 93,5% случаев. Экстирпация матки, как максимально неблагоприятный исход, была выполнена в 9,7% наблюдения.

Медиана кровопотери составила 1200,0 мл, кровопотеря 45–50% от ОЦК определялась в 19,4%, 35–45% от ОЦК — так же в 19,4%.

Снижение числа эритроцитов после операции сохранялось и при выписке (р<0,001), определялась значительная депрессия уровня гемоглобина с тенденцией его повышения к срокам выписки (р<0,001).

Новизной исследования стало выполнение 28 пациенткам в сроке от 6 месяцев до 5 лет спиральной КТ-ангиографии с контрастированием брюшной части аорты и подвздошных артерий. Результатами этого исследования стало выявление нарушений проходимости ВПА в 89,3% с обеих сторон в виде стойкой окклюзии проксимального отдела артерий. Лишь в 3,6% было сочетание окклюзии с одной стороны и стеноза с другой стороны. В 7,1% нарушения проходимости ВПА с обеих сторон имели стенотический характер. В 100,0% наблюдений выявлено развитое коллатеральное кровообращение с обеих сторон.

Выводы

Таким образом, выполненная операция в объёме перевязки ЯА и ВПА является надежным методом хирургического гемостаза, позволяющим в 90,3% случаев гипотонического кровотечения добиться сохранения репродуктивного органа. В отдалённом периоде после операции у всех 100% пациенток развиваются разной степени нарушения проходимости артерий в зоне перевязки (7,1% стеноз и 92,9% окклюзия) и в 100% наблюдений — коллатеральное кровообращение с обеих сторон.

Вклад авторов работы равнозначный.

The contribution of the authors is equivalent.

Конфликт интересов.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest.

Authors declares no conflict of interest.

1. Клинические рекомендации МЗ РФ «Профилактика, алгоритм ведения, анестезия и интенсивная терапия при послеродовых кровотечениях» (2019)

Список литературы

1. Рымашевский А.Н., Волков А.Е. Хирургический гемостаз при акушерских кровотечениях: монография. Германия; 2015.

2. Радзинский В.Е. Акушерская агрессия, v.2.0. М.; 2017.

3. Акушерство: национальное руководство. Под ред. Савельевой Г. М., Сухих Г. Т., Серова В. Н., Радзинского В. Е. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2019.

4. Бреслав И.Ю. Кровотечения при поздних сроках беременности и во время родов. Возможности органосохраняющих операций. Акушерство и гинекология. 2016;(10):52-58. https://doi.org/10.18565/aig.2016.10.52-8

5. Айламазян Э.К. Гинекология: учебник для медицинских вузов. СПб., 2013.

6. Бунин А.Т., Горбунов A.JI. Перевязка внутренних подвздошных артерий как этап хирургического лечения акушерских кровотечений. Акушерство и гинекология. 1990;(10):67-70.

7. Канцурова М.Р., Рымашевский А.Н. Хирургический гемостаз при акушерских кровотечениях: экспериментальные и клинические исследования. Медицинский вестник Юга России. 2020;11(3):20-26. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2020-11-3-20-26

Об авторах

М. Р. КанцуроваРоссия

Канцурова Мария Руслановна - ассистент кафедры акушерства и гинекологии №1.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

А. Н. Рымашевский

Россия

Рымашевский Александр Николаевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №1.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Н. Г. Сапронова

Россия

Сапронова Наталия Германовна - доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой хирургических болезней №1.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

М. В. Бабаев

Россия

Бабаев Михаил Вартанович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Р. С. Сапронов

Россия

Сапронов Руслан Станиславович - врач акушер-гинеколог.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Канцурова М.Р., Рымашевский А.Н., Сапронова Н.Г., Бабаев М.В., Сапронов Р.С. Оценка результатов лечения пациенток после перенесённого хирургического гемостаза путем применения КТ-ангиографии. Медицинский вестник Юга России. 2022;13(4):66-72. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2022-13-4-66-72

For citation:

Kantsurova M.R., Rymashevsky A.N., Sapronova N.G., Babaev M.V., Sapronov R.S. Evaluation of treatment results in patients after surgical hemostasis using CT-angiography. Medical Herald of the South of Russia. 2022;13(4):66-72. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2022-13-4-66-72