Перейти к:

Роль хронического эндометрита в аспекте привычного невынашивания беременности у пациенток с аденомиозом

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-2-36-43

Аннотация

Цель: выявить наличие хронического эндометрита и его совокупной роли в формировании репродуктивных потерь у пациентов с аденомиозом.

Материалы и методы: обследована 101 женщина репродуктивного возраста с аденомиозом II степени и привычным невынашиванием. Группу сравнения (II группа) составили 49 пациенток с аденомиозом II степени без наличия в анамнезе ранних репродуктивных потерь. Контрольную группу (III группа) составили 50 здоровых пациенток. С целью диагностики хронического эндометрита проведено комплексное иммуногистохимическое исследование экспрессии специфических иммунологических маркеров хронического эндометрита (натуральных киллеров CD56, B-клеток (CD20), плазматических клеток (CD138) и активированных лимфоцитов (HLA-DR) с антителами и определение макрофагов CD68. Для определения видов и количества микробиоты эндометрия применяли полимеразную цепную реакцию в режиме «real-time» (ПЦР). Статистическую обработку данных проводили в среде пакета STATISTICA.

Результаты: несмотря на отсутствие патогенной и условно патогенной микрофлоры, по результатам микробиологического исследования из влагалища и цервикального канала всех обследуемых пациенток были получены статистически значимые различия по частотам обнаружения различных таксонов микробиоты из полости матки. У пациенток с репродуктивными потерями на фоне аденомиоза имелись микробиологические и имуногистохимические признаки хронического эндометрита умеренной и слабой степени выраженности. Наличие совокупного с аденомиозом хронического эндометрита способствует возникновению выраженных эндотелиальных дисфункций, в итоге приводящих к нарушению репродуктивной функции.

Заключение: схожая симптоматика аденомиоза и Хэ, достоверная ассоциация аденомиоза с Хэ у пациенток с привычным невынашиванием требуют включения в объём предгравидарного обследования иммуногистохимического и микробиологического исследования эндометрия даже при наличии отрицательных результатов микробиологического исследования цервикального канала.

Для цитирования:

Кравцова Е.И., Лукошкина И.Н., Мирошниченко Л.Б., Никогда Ю.В., Кравцов И.И. Роль хронического эндометрита в аспекте привычного невынашивания беременности у пациенток с аденомиозом. Медицинский вестник Юга России. 2023;14(2):36-43. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-2-36-43

For citation:

Kravtsova E.I., Lukoshkina I.N., Miroshnichenko L.B., Nicogda Y.V., Kravtsov I.I. The role of chronic endometritis in the aspect of habitual miscarriage in patients with adenomyosis. Medical Herald of the South of Russia. 2023;14(2):36-43. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-2-36-43

Введение

В течение последних лет проведён ряд отечественных, общенациональных и международных исследований, доказывающих влияние аденомиоза на течение спонтанной или полученной с помощью применением методов экстракорпорального оплодотворения беременности. У пациенток с аденомиозом отмечены значительно более высокие в сравнении с общепопуляционными показатели частоты преждевременных родов (41,7% против 12,5%), гипертензионных расстройств (25,6% против 4,1%), преждевременного излития околоплодных вод (19,4% против 4,2%), малого веса для гестационного возраста (33,3% против 5,4%), неправильного предлежания плода (27,8% против 8,3%), кесарева сечения (58,3% против 24,3%) и послеродовых осложнений. [1-5]. Исследования Tamura H., Kishi H. et al. [6], проводивших многоцентровое ретроспективное обследование беременных с аденомиозом в Японии, показало, что наличие у пациентки аденомиоза связано с привычным выкидышем, невынашиванием беременности, истмико-цервикальной недостаточностью, преэклампсией и послеродовыми метритами. При этом, по данным ряда исследований, часть пациенток с аденомиозом при аналогичных степенях распространения могут иметь физиологически протекающую беременность и роды. [7]. Известные патогенетические аспекты аденомиоза частично могут объяснить формирование осложнений гестации. При аденомиозе наблюдается избыточная, но аномальная васкуляризация эндометрия, провоспалительный сдвиг цитокинового каскада в эндометрии с активацией местного и системного воспалительного ответа, повышенная продукция простагландинов, относительная гиперэстрогения, молекулярные патологические изменения в эндометрии, гипертрофия и гиперплазия мышечных волокон, которая развивается вслед за внедрением эндометриальных желез и стромы внутрь миометрия [8]. Все эти изменения на ранних сроках влияют на взаимодействие бластоцисты с эндометрием, способствуют развитию аномалий хориона и нарушениям моделирования спиральных артерий с формированием плацентарной дисфункции. В дальнейшем нарушение сократительной способности матки усугубляет частоту развития преждевременных родов и аномалий родовой деятельности. Однако не у всех пациенток с аденомиозом потенциальное влияние указанных выше патологических процессов приводит к раннему прерыванию беременности и формирует репродуктивные потери.

Аденомиоз и хронический эндометрит (ХЭ) имеют ряд общих патогенетических механизмов развития и клинических проявлений. Среди различных предложенных факторов, которые могут способствовать неблагоприятному репродуктивному исходу у женщин с аденомиозом, наличие персистирующего хронического эндометрита может быть дополнительным фактором, способным ухудшать гомеостаз и рецептивную среду эндометриального ложа. В этой связи заслуживают внимания данные авторов, утверждающих, что хроническое воспаление в рамках эндометриоза является основной причиной бесплодия и нарушения менструального цикла [9-12]. Основываясь на этих работах, посвящнных в том числе и вовлечению в механизм отторжения беременности внутриматочной микробной колонизации, мы предприняли исследование по выявлению ассоциации хронического эндометрита с аденомиозом и их совокупной роли в формировании репродуктивных потерь.

Цель исследования — выявить наличие хронического эндометрита и его совокупной роли в формировании репродуктивных потерь у пациентов с аденомиозом.

Материалы и методы

В ходе проспективного когортного исследования согласно основной цели на базах кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии (Клиника ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ и ГБУЗ Роддом г. Краснодар) обследована 101 женщина репродуктивного возраста с привычным невынашиванием, ассоциированным с аденомиозом 2 степени (I группа). Группу сравнения (II группа) составили 49 пациенток с аденомиозом II степени без наличия в анамнезе ранних репродуктивных потерь. Контрольную группу (III группа) составили 50 здоровых пациенток, обследованных в рамках предгравидарной подготовки. Критерии включения: репродуктивный возраст (18–38 лет), наличие привычного невынашивания, наличие аденомиоза, подтверждённого ультразвуковым и МРТ исследованием согласно современным критериям FIGO (2018), а также результатами гистероскопического исследования.

Критерии невключения: возраст меньше 18 и старше 45 лет, другие возможные причины невынашивания беременности, соматическая патология, критически осложняющая течение беременности, острый и хронический метрит и сальпингоофорит в анамнезе, выявление инфекций, передающихся половым путем и патогенной микрофлоры при микробиологическом исследовании содержимого влагалища и цервикального канала.

Включённые в исследование пациентки подписали добровольное информированное согласие в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации.

Пациентки были обследованы по общепринятой схеме, включающей данные анамнеза жизни, акушерский и гинекологический анамнез, жалобы, общее клиническое и гинекологическое исследование. Для определения видов и количества микробиоты эндометрия применяли полимеразную цепную реакцию в режиме «real-time» (ПЦР), с использованием набора реагентов «Фемофлор-16», а также с определением наличия ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типа и цитомегаловируса методами ПЦР в режиме «real-time» с использованием наборов НПО ДНК-технология (Россия). Для исключения вероятности контаминации образцов из полости матки микрофлорой цервикального канала содержимое полости матки получали двухпросветным катетером проводником с использованием внутриматочной цитощетки (Uterobrush, Швеция). С целью диагностики хронического эндометрита проведено комплексное иммуногистохимическое исследование экспрессии специфических иммунологических маркеров хронического эндометрита (натуральных киллеров CD56, B-клеток (CD20), плазматических клеток (CD138) и активированных лимфоцитов (HLA-DR) с антителами к CD56 (123C3, Roche-Ventana),CD138 ((B-A38) CD-138/syndecan-1, Roche- Ventana), CD20 ((L26, Roche-Ventana), HLA-DR (CR3/43 BioSystems), определение макрофагов CD68 с помощью иммуногистостейнера Ventana BenchMark ULTRA, моноклональные антитела фирмы «Novocastra Lab. Ltd»). Образец эндометрия получали путем пайпель-биопсии эндометрия вакуумным шприцом типа «Пайпель», исследование проводили во предполагаемой средней секреторной фазе менструального цикла.

Статистическую обработку данных проводили в среде пакета STATISTICA. Для сравнения в группах пациентов средних значений показателей̆ применялся параметрический̆ t-критерий Стьюдента и непараметрические критерии Краскера-Уоллиса, Колмогорова-Смирнова, Манна-Уитни, Вилкоксона. Рассчитывали числовые характеристики показателей̆, такие как количество женщин в группах (N), среднее (M), стандартную ошибку среднего (m). Сравнение номинальных данных проводилось при помощи критерия χ2 Пирсона. Для анализа корреляционных связей̆ между показателями вычисляли коэффициент корреляции Спирмена. Статистическую значимость результатов анализа оценивали при уровне р < 0,001.

Результаты

Возрастной диапазон пациенток колебался от 25 до 38 лет (32,8±3,9 лет, с М0 = 30 лет). По возрасту группы были однородны. Средний возраст пациенток I группы составил 32,5±4,1 года с М0 = 32 года, II группы — 32,8±1,9 года с М0 =32 лет, (р=0,14; χ2=8,641). Росто-весовые показатели в когорте обследованных наблюдались в пределах от 48 до 86,6 кг, рост — от 154 до 178 см, ИМТ — от 19,2 до 34,5 кг/м2. Достоверных различий, по данным показателям, в группах не выявлено (р=0,01; χ2=9,654).

Среди соматических заболеваний у пациенток с аденомиозом преобладала железодефицитная анемия ЖДА) (52,6%), причём 12,6% случаев — анемия 2 степени. Количество выявленных пациенток с ЖДА в контрольной группе было статистически значимо меньше (10%), p = 0,04.

Наиболее частым симптомом аденомиоза явились обильные менструальные кровотечения (ОМК) с кровомазанием до и после менструации. Эта симптоматика отмечалась у 94,2% пациенток I группы и у 93% пациенток II группы, в группе контроля ОМК отмечено не было (χ2=26,2, p<0,001, χ2=24,2, p<0,001).

Дисменорея с момента менархе отмечена у 86,5% пациенток в I группе преимущественно средней тяжести (47,3%). Во II группе дисменорея выявлена у 79,6%, преимущественно лёгкой степени (65,3%). В контрольной группе частота дисменореи составила 16% (χ2=7,86, р<0,05) и оценивалась пациентами как лёгкая.

Как уже отмечалось, из исследования были намеренно исключены пациентки с наличием в анамнезе острых и хронических метроэндометритов и сальпингооофоритов. Из гинекологических инфекционных заболеваний у пациенток с аденомиозом в анамнезе зарегистрированы рецидивирующие вагиниты (26,3%) и ИППП (хламидии, Mycoplasma genitalium, трихомонады, уреаплазма) (28,4%). В группе контроля данные заболевания встречались статистически значимо реже, (χ2 =26,3, р<0,001).

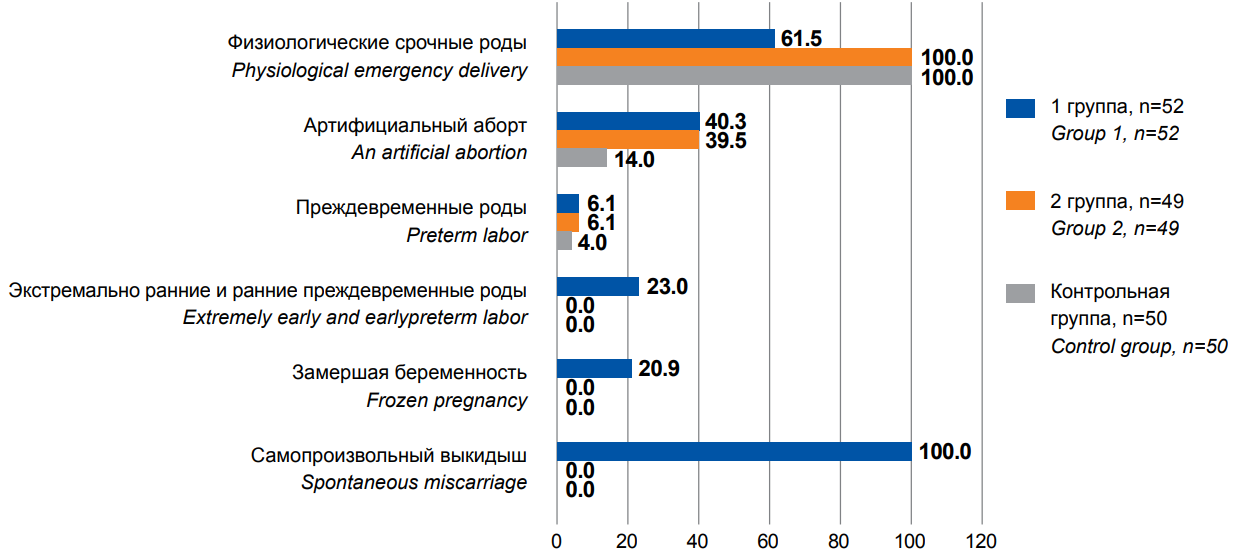

Рисунок 1. Акушерский анамнез у обследуемых пациенток, %.

Figure 1. Obstetric anamnesis in the examined patients, %.

В I группе основной патологией репродуктивного процесса у всех пациенток выступало привычное невынашивание и/или потери беременности в виде ранних и экстремально ранних преждевременных родов с неблагоприятным исходом для плода. При этом у части пациенток I группы (61,5%) первые роды закончились благополучно. Во II группе репродуктивных потерь в анамнезе не было. Частота поздних преждевременных родов в I и II группе статистически значимо не различалась, составив 6,1% (рис. 1).

В I группе отмечалось статистически значимо большее количество послеродовых осложнений — 80,8% (χ2=24.0, р<0,001)), — сопровождавшихся выскабливанием полости матки и артифициальных абортов после первых родов 40,3% (χ2=16,0, р<0,001). Первую беременность прервали 10 (19,2%) женщин (χ2=42,1, р<0,001). У пациенток контрольной группы (III группа) в анамнезе не было репродуктивных потерь, артифициальные аборты после первых родов составили 14%, что статистически значимо отличалось от результатов как I, так и II группы (χ2=12,2, и χ2=10,8, р<0,001 соответственно). Согласно данным литературы, высокая частота внутриматочных вмешательств и медикаментозного прерывания беременности могут быть отнесены к факторам развития аденомиоза [3].

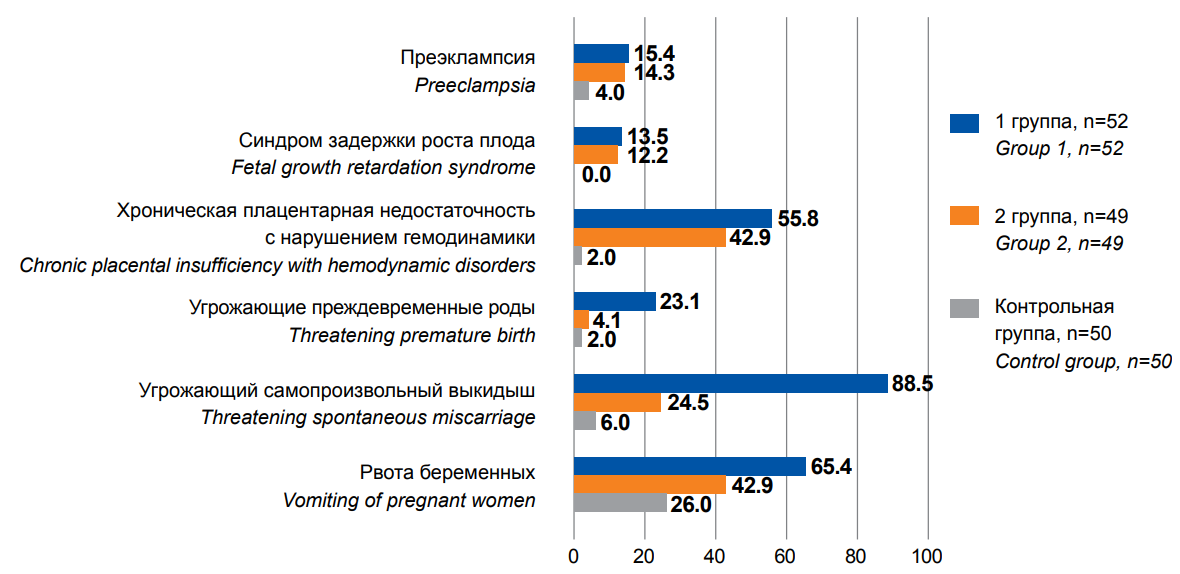

Рисунок 2. Осложнения беременности в анамнезе у обследуемых пациенток, %.

Figure 2. Pregnancy complications in the anamnesis in the examined patients, %

Несмотря на наличие в анамнезе благополучно завершившихся беременностей, у пациенток с аденомиозом в I и во II группах статистически значимо чаще наблюдались те или иные осложнения гестации. Рвота беременных лёгкой степени как состояние, определяющее дезадаптацию организма матери к прогрессирующей беременности [13] отмечена более чем у половины (65,4%) пациенток I группы и у 42,9% пациенток II группы. Рвота средней тяжести и тяжёлая рвота наблюдалась у 5(8,2%) пациенток I группы (рис. 2). В группе контроля частота рвоты беременных лёгкой степени была достоверно значимо ниже и составила 26% (χ2=16,6, р<0,001). Угрожающий самопроизвольный выкидыш отягощал течение беременности у 88,5% беременных I группы и 24,5% беременных II группы. Угрожающие преждевременные роды в I группе отмечались статистически значимо чаще, составив 23,1%, (χ2=26,3, р<0,001). Напротив, плацентарная недостаточность с нарушением гемодинамики (ХПН с НГ) отмечена у 55,8% пациенток в I группе и у 42,9% пациенток II группы, что статистически значимо сопоставимо (χ2=1,68, р=0,195). Плацентарная недостаточность привела к задержке внутриутробного роста плода у 13,5% пациенток I группы и у 12,2% пациенток II группы (χ2 =1,23, р=0,165). В обеих клинических группах обращала на себя внимание не имеющая межгрупповых отличий увеличенная частота умеренной преэклампсии (15,4 и 14,3%, соответственно I и II группы) (χ2=0,06, р=0,79) которая превышала общепопуляционные значения (2 –8%) и составила достоверно значимую разницу (χ2=28,6, р<0,001) по сравнению с контрольной группой (4%) (рис. 2).

Микробиологическое исследование выявило наличие микрофлоры в эндометрии у 96% пациенток. При этом у 87,8% пациенток II группы и у 90% пациенток группы контроля была идентифицирована преимущественно нормальная микрофлора, представленная Lactobacillus spp., (χ2=0,03, р=0,85). В I группе частота выявления Lactobacillus spp. была статистически значимо ниже и составила 38,5%, (χ2=25,6, р<0,001). Общая бактериальная масса у пациенток контрольной группы составила в среднем 107,9 ГЭ/мл при относительном количестве лактобацилл 107,3 ГЭ/мл, что соответствовало -0,1(log) от ОБМ. У пациенток II группы ОБМ составила в среднем 107,2 ГЭ/мл при относительном количестве лактобацилл 106,9 ГЭ/мл, что соответствовало -0,1(log) от ОБМ. У пациенток I группы ОБМ составила в среднем 106,7 ГЭ/об, абсолютное количество лактобацилл — 103,3 ГЭ/мл, относительное количество лактобацилл — в среднем -2,3 (Log) от ОБМ.

Частота выявления других микроорганизмов во II группе и группе контроля была минимальна, составив не более 4–8 %. Среди облигатно-анаэробных организмов преобладали Gardnerella vaginalis и Mobiluncus spp./Corynebacterium spp. и Eubacterium spp. Данные микроорганизмы выявлялись у пациенток в количестве, не превышающем 104 КОЭ/мл. Atopobium vaginae, микоплазмы, вирусы у пациенток II и контрольной групп отсутствовала.

У пациенток II группы в количестве, не превышающим 104 КОЭ/мл, были обнаружены факультативно-анаэробные микроорганизмы, представленные Enterobacteriaceae spp. (12,2% пациенток), Staphylococcus spp. (4,1% пациенток). Candida spp. (4,1%) были выявлены у 4,1% пациенток. Патогенные микроорганизмы и изучаемые вирусы у пациенток III группы выявлены не были. В целом, по состоянию микробного осеменения пациентки II и контрольной группы не имели значимых различий (χ2=0,04, р=0,95).

У пациенток I группы частота выявления условно-патогенных и патогенных микроорганизмов была статистически значимо выше, чем у пациенток без репродуктивных проблем (II группа) и группы контроля, р<0,001. В большинстве случаев преобладала факультативно-анаэробная микрофлора в количестве превышающим 104 КОЭ/мл представленная Enterobacteriaceae spp. (38,5%), Streptococcus spp. (15,4%), Staphylococcus spp. (36,5%) (табл. 1).

Таблица / Table 1

Частота выявления микроорганизмов в эндометрии по группам исследования, %

Frequency of detection of microorganisms in the endometrium by study groups, %

|

1 группа n=52 |

2 группа n=49 |

3 группа (контроль), n=50 |

||||

|

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

|

|

Lactobacillus spp. |

20 |

38,5 |

43 |

87,8 |

45 |

90,0 |

|

сем. Enterobacteriaceae |

24 |

46,2 |

6 |

12,2 |

5 |

10,0 |

|

Eubacterium spp. |

23 |

44,2 |

3 |

6,1 |

2 |

4,0 |

|

Staphylococcus spp. |

19 |

36,5 |

2 |

4,1 |

4 |

8,0 |

|

Streptococcus spp. |

8 |

15,4 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

|

Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp |

11 |

21,2 |

4 |

3,0 |

2 |

4,0 |

|

Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp |

3 |

5,8 |

3 |

6,1 |

0 |

0,0 |

|

Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp |

2 |

3,8 |

1 |

2,0 |

0 |

0,0 |

|

Lachnobacterium spp. + Clostridium spp |

9 |

17,3 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

|

Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp |

9 |

17,3 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

|

Peptostreptococcus spp |

3 |

5,8 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

|

Atopobium vaginaе |

14 |

26,9 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

|

Candida spp |

9 |

17,3 |

2 |

4,1 |

2 |

4,0 |

|

Mycoplasma hominis |

8 |

15,4 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

|

Ureaplasma (urealyticum + parvum) |

7 |

13,5 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

|

Mycoplasma genitalium |

3 |

5,8 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

|

Chlamydia trachomatis |

3 |

5,8 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

|

Вирус простого герпеса 1/2 тип |

10 |

19,2 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

|

Цитомегаловирус |

5 |

9,6 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

Облигатно-анаэробная микрофлора у 15,3% пациенток в количестве, превышающем 104 КОЭ/мл, была представлена Gardnerella vaginalis (I группа, 21,2% пациенток), Mobiluncus spp./Corynebacterium spp. (17,3% пациенток), Eubacterium spp. (44,2% пациенток).

Atopobium vaginae была выявлена у 26,9% пациенток I группы. Candida spp., Mycoplasma hominis и Ureaplasma (urealyticum + parvum) обнаружены в среднем у 14,5% пациенток. У 3 (5,8%) пациенток I группы в эндометрии были выявлены Chlamydia trachomatis, Herpes simplex virus 1/2 type — у 10 (19,2%) пациенток, Сytomegalovirus — у 5 (9,6%) пациенток.

Данные нашего исследования подтверждают факт нестерильности полости матки с преобладающей контаминацией эндометрия лактобациллами у здоровых пациенток (III группа) и пациенток с аденомиозом в отсутствии репродуктивных потерь (II группа). Микробиота эндометрия у пациенток с аденомиозом и репродуктивными проблемами (I группа) характеризовалась значительным увеличением частоты выявления облигатно- и факультативно-анаэробных условно-патогенных и патогенных организмов, включая Chlamydia trachomatis, Herpes simplex virus и Сytomegalovirus.

По результатам морфологического исследования у пациенток I группы наблюдалась картина эндометрия неполноценной стадии секреции с уменьшенным количеством пиноподий, что в сопоставлении с данными ИГХ исследования (экспрессия рецепторов к PgR и ER в железах и строме повышена для средней секреции) соответствует фазе ранней секреции, при этом экспрессия LIF была снижена на 40%. Во II группе десинхронизация секреторной фазы наблюдалась у половины пациенток, но при этом экспрессия LIF находилась в нормальных референсных значениях. Практически у половины пациенток I группы (44,2%) и только у 5 (10,2%) пациенток II группы отмечалась строма неравномерной плотности с перемежающимися рыхлыми отечными участками и более компактными цитогенными участками, встречались очаги фиброза, микрокровоизлияния, спиральные артерии с утолщённой местами стенкой достигали поверхности, что в целом свидетельствует об очаговой задержке развития и сниженной рецептивности эндометрия, вероятно, сочетанного генеза (гормональный и воспалительный патогенетические моменты) (табл. 2).

Таблица / Table 2

Результаты иммуногистохимического исследования биоптата эндометрия

Results of immunohistochemical examination of endometrial biopsies

|

Данные иммуногистохимического исследования / Immunohistochemical study data |

I группа, n=52 I group, n=52 |

II группа n=49 II group, n=49 |

||

|

абс |

% |

абс |

% |

|

|

Десинхронизация фазы менструального цикла Desynchronization of the menstrual cycle phase |

52 |

100,0 |

24 |

49,0 |

|

Синхронизированная фаза менструального цикла Synchronized phase of the menstrual cycle |

0 |

0,0 |

25 |

51,0 |

|

Хронический эндометрит с аутоиммунным компонентом Chronic endometritis with an autoimmune component |

34 |

65,4 |

8 |

16,3 |

|

Хронический эндометрит без аутоиммунного компонента Chronic endometritis without an autoimmune component |

18 |

34,6 |

1 |

2,0 |

Полученные данные гистологического исследования подтверждаются наличием у всех пациенток I группы иммуногистохимических показателей, верифицирующих хронический эндометрит умеренной степени выраженности. У 65,4% пациенток I группы выявлен аутоиммунный компонент воспалительного процесса, у 34,6% пациенток аутоиммунного компонента не наблюдалось. Анализ результатов иммуногистохимического исследования эндометрия показал статистически значимое увеличение числа макрофагов CD68+ у пациенток I группы 5,9±1,4 против 2,1±0,8 во II группе (χ2=12,3, р<0,001) с максимумом у пациенток с вирусно-бактериальной инфекцией. Во II группе ХЭ слабой выраженности верифицирован у 9 пациенток (18,3%), при этом у большинства (16,3%) отмечался аутоиммунный компонент (χ2 = 27,5, р<0,001) (табл. 3).

Таблица / Table 3

Иммуногистохимические критерии хронического эндометрита, выявленные в клинических группах

Immunohistochemical criteria of chronic endometritis identified in clinical groups

|

Группы / Groups |

|

|

|

|

|

|

CD56 |

CD138 |

CD20 |

HLA-DR |

CD 68 (+) |

|

|

I группа n=52 I group, n=52 |

23,3±12,5 |

2,5±1,8 |

4,4±1,2 |

3,1±1,1 |

5,9±1,4 |

|

II группа n=49 II group, n=49 |

12,8±5,2* |

2,06±1,2 |

3,5±1,3* |

1,9±0,9* |

2,1±0,8* |

|

Уровень значимости различий Χ2 Significance level of differences Χ2 |

15,4 |

9,8 |

9,6 |

10,2 |

12,3 |

|

р |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

Обсуждение

Проведённое предгравидарное обследование 101 пациентки с аденомиозом II степени позволило выявить ряд факторов, сопряжённых с проблемой привычного невынашивания и ранних репродуктивных потерь. Несмотря на отсутствие патогенной микрофлоры, по результатам микробиологического исследования содержимого влагалища и цервикального канала, у всех пациенток с репродуктивными потерями на фоне аденомиоза имелись иммуногистохимические признаки хронического эндометрита умеренной и слабой степени выраженности при наличии факультативно-анаэробной, облигатно-анаэробной и вирусной инвазии в эндометрии.

Предрасполагающим фактором в пенетрации микробных агентов в эпителиальный и стромальный покров слизистой оболочки матки у данных пациенток, очевидно, служила увеличенная частота внутриматочных вмешательств. Пациентки с аденомиозом, не имеющие в анамнезе репродуктивных потерь, в большинстве своём были негативны в отношении морфологических и иммуногистохимических признаков ХЭ или имели иммуногистохимические признаки аутоимунного ХЭ слабой степени выраженности при отсутствии в эндометрии патогенной и условно патогенной микрофлоры. При этом течение беременности у данных пациенток, хотя и не сопровождалось фатальными потерями, отличалось статистически значимым увеличением частоты гестационных осложнений, осложнений родовой деятельности и послеродового периода. Очевидно, известная активация макрафагального звена при аденомиозе [14], приводящая к формированию первичной и вторичной плацентарной дисфункции усиливается при взаимодействии с бактериальными эндотоксинами, белками клеточной стенки и вирусами с развитием гиперизбыточного провоспалительного цитокинового ответа. Таким образом, наличие совокупного с аденомиозом хронического эндометрита способствует возникновению выраженных эндотелиальных дисфункций в итоге приводящих к нарушению репродуктивной функции у пациенток с сочетанием ХЭ и аденомиоза.

Заключение

Предгравидарная подготовка пациенток с аденомиозом требует индивидуального подхода в зависимости от акушерского и гинекологического анамнеза пациенток. Наличие схожей симптоматики аденомиоза и хронического эндометрита, достоверная ассоциация аденомиоза с ХЭ у пациенток привычными потерями беременности требует включения в объём предгравидарного обследования иммуногистохимического и микробиологического исследования эндометрия.

Список литературы

1. Габидуллина Р. И., Купцова А. И., Кошельникова Е. А., Нухбала Ф. Р., Багирли Р. Р., и др. Аденомиоз: клинические аспекты, влияние на фертильность и исходы беременности. Гинекология. 2020; 22 (4): 55-61.

2. Кравцова Е. И., Куценко И. И., Авакимян А. А. Особенности течения беременности, родов и послеродового периода у пациенток с аденомиозом. Медицинский вестник Юга России. 2020; 11 (1): 41-45.

3. Mochimaru A., Aoki S., Oba M. S., Kurasawa K., Takahashi T., Hirahara F. Adverse pregnancy outcomes associated with adenomyosis with uterine enlargement. J Obstet Gynaecol Res. 2015; 41 (4): 529-33. doi: 10.1111/jog.12604

4. Liu X. Y., Zhang Y., Wei Y., Li R., Zhao Y. Y. [Perinatal outcome of pregnant women with adenomyosis]. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2020; 55 (11): 743-748. (In Chinese). doi: 10.3760/cma.j.cn112141-20200810-00630

5. Shinohara S., Okuda Y., Hirata S., Suzuki K. Adenomyosis as a Potential Risk Factor for Adverse Pregnancy Outcomes: A Multicenter Case-Control Study. Tohoku J Exp Med. 2020; 251 (3): 231-239. doi: 10.1620/tjem.251.231

6. Tamura H., Kishi H., Kitade M., Asai-Sato M., Tanaka A., et al. Complications and outcomes of pregnant women with adenomyosis in Japan. Reprod Med Biol. 2017; 16 (4): 330-336. doi: 10.1002/rmb2.12050

7. Rafi J., Pathiraja P. D. M., Gelson E., Brown R., Alleemudder D. Obstetric and perinatal outcomes in women with endometriosis. Obstet Gynecol. 2022; 24 (4): 242-250. doi: 10.1111/TOG.12831

8. Тапильская Н. И., Гайдуков С. Н., Шанина Т. Б. Аденомиоз как самостоятельный фенотип дисфункции эндомиометрия. Эффективная фармакотерапия. 2015; (5): 62-68.

9. Унанян А. Л., Сидорова И. С., Коган Е. А., Белогубова С. Ю., Демура Т. А., и др. Эндометриоз, аденомиоз, хронический эндометрит: клинико-патогенетические взаимоотношения и репродуктивные неудачи. Акушерство и гинекология. 2018; (10): 136-40.

10. Takebayashi A., Kimura F., Kishi Y., Ishida M., Takahashi A., et al. The association between endometriosis and chronic endometritis. PLoS One. 2014; 9 (2): e88354. doi: 10.1371/journal.pone.0088354

11. Оразов М. Р., Радзинский В. Е., Волкова С. В., Хамошина М. Б., Михалева Л. М. и др. Хронический эндометрит у женщин с эндометриоз-ассоциированным бесплодием. Гинекология. 2020; 22 (3): 15–20.

12. Khan K. N., Fujishita A., Ogawa K., Koshiba A., Mori T., et al. Occurrence of chronic endometritis in different types of human adenomyosis. Reprod Med Biol. 2021; 21 (1): e12421. doi: 10.1002/rmb2.12421

13. Липатов И. С., Тезиков Ю. В., Кутузова О. А., Приодько А. В., Фролова Н. А., Рябова С. А. Клинико-патогенетические варианты дезадаптации беременных на ранних сроках гестации. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2017; 11 (1): 5-13.

14. Сердюков С. В., Бочкарева Д. С., Огородник А. С. Иммунологические аспекты возникновения и прогрессирования эндометриоза. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2019; 4 (72): 15-20.

Об авторах

Е. И. КравцоваРоссия

Елена Иосифовна Кравцова, к. м. н., доцент

кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии

Краснодар

И. Н. Лукошкина

Россия

Ирина Николаевна Лукошкина, к. м. н., доцент

кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии

Краснодар

Л. Б. Мирошниченко

Россия

Людмила Борисовна Мирошниченко, врач-гинеколог

Краснодар

Ю. В. Никогда

Россия

Юлия Викторовна Никогда, к. м. н., ассистент

кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии

Краснодар

И. И. Кравцов

Россия

Игорь Иванович Кравцов, врач-гинеколог

Краснодар

Рецензия

Для цитирования:

Кравцова Е.И., Лукошкина И.Н., Мирошниченко Л.Б., Никогда Ю.В., Кравцов И.И. Роль хронического эндометрита в аспекте привычного невынашивания беременности у пациенток с аденомиозом. Медицинский вестник Юга России. 2023;14(2):36-43. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-2-36-43

For citation:

Kravtsova E.I., Lukoshkina I.N., Miroshnichenko L.B., Nicogda Y.V., Kravtsov I.I. The role of chronic endometritis in the aspect of habitual miscarriage in patients with adenomyosis. Medical Herald of the South of Russia. 2023;14(2):36-43. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-2-36-43