Перейти к:

Дисфункция лонного сочленения как одна из актуальных проблем современного акушерства

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2021-12-3-44-49

Аннотация

Цель: проанализировать течение и исход беременности при дисфункции лонного сочленения.

Материалы и методы: проведён ретроспективный анализ течения беременности и исхода родов у женщин с дисфункцией лонного сочленения за 2016 – 2019 гг. В результате получены данные клинического течения беременности и родов у 75 женщин с дисфункцией лонного сочленения. Всем женщинам проводились рутинные клинические, биохимические исследования, ультразвуковая диагностика (УЗИ), допплерометрия (ДПМ) и кардиотокография (КТГ), УЗИ лонного сочленения. Анализ всех вышеуказанных параметров проводился по данным историй родов за 2016 – 2018 гг. Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием программ Statistica 10 и Microsoft Excel 2013.

Результаты: клинические проявления, а также изменения при УЗИ стали основным фактором в принятии решения о методе родоразрешения. Всех пациенток с ДЛС второй степени родоразрешили путём планового кесарева сечения в 39 – 40 недель. Женщины с первой степенью дисфункции лонного сочленения рожали естественным путём. При УЗИ в послеродовом периоде ни у одной женщины не выявлено увеличение диастаза лонного сочленения. У всех родильниц послеродовый период протекал без осложнений.

Заключение: учитывая, что дисфункция лонного сочленения является серьёзным осложнением и в ряде случаев может приводить к тяжёлым последствиям в послеродовом периоде, к необходимости оперативного лечения и последующей длительной реабилитации, с целью раннего выявления дисфункции лонного сочленения целесообразным будет в обязательном порядке проводить УЗИ лонного сочленения, являющегося «золотым стандартом» диагностики данной патологии, всем беременным во время проведения скрининговых УЗИ.

Ключевые слова

Для цитирования:

Борщева А.А., Перцева Г.М., Алексеева Н.А. Дисфункция лонного сочленения как одна из актуальных проблем современного акушерства. Медицинский вестник Юга России. 2021;12(3):44-49. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2021-12-3-44-49

For citation:

Borscheva A.A., Pertseva G.M., Alekseeva N.A. Dysfunction of the symphysis as one of the actual problems of modern obstetrics. Medical Herald of the South of Russia. 2021;12(3):44-49. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2021-12-3-44-49

Введение

Вынашивание и рождение плода возможно благодаря серьёзным изменениям в организме женщины, которые происходят под влиянием ряда гормонов. С 12-й недели беременности плацента начинает вырабатывать релаксин в нарастающей концентрации [1][2]. Известно, что релаксин способствует разрушению коллагена в лобковом симфизе и, соответственно, расхождению и размягчению сустава и поддерживающих его связок [3][4]. Такие изменения в лонном сочленении продолжаются на протяжении всей беременности. При физиологически протекающей беременности данное расхождение незначительно и составляет 2 – 3 мм к концу третьего триместра беременности, носит адаптационный характер с целью увеличить диаметр выхода из малого таза и тем самым облегчить беспрепятственное прохождение плода через родовой канал [4][5]. Однако при чрезмерном расслаблении сустава возникает его нестабильность, появляются дискомфорт и боли [6]. Данное состояние называется дисфункцией лонного сочленения (ДЛС). Физиологически протекающая беременность способствует смещению центра тяжести беременной женщины кзади ввиду увеличения поясничного лордоза, что также повышает нагрузку на лобковый симфиз [5][6]. Этиология возникновения ДЛС до сих пор точно не установлена. По данным литературы, факторами риска развития дисфункции лонного сочленения могут выступать возраст до 25 и после 40 лет, курение, тяжёлая физическая работа в период беременности, наличие плохой осанки, значительная прибавка в весе или дефицит массы тела, многоплодие, перенесённый в детстве рахит, повторяющиеся вывихи, асимметрия таза, увеличивающаяся во время беременности, воспалительные заболевания мочевыводящей системы (ВЗМС) [5][6][7]. Ряд авторов особое внимание уделяет ВЗМС как основному фактору, приводящему к ДЛС из-за наличия почечных потерь кальция и магния, что нарушает минеральный обмен в организме женщины и способствует деминерализации костной ткани [6]. Клиника дисфункции лонного сочленения обычно возникает после 27 – 30 недель беременности и проявляется в виде болевого ощущения в области лонного сочленения, которое усиливается при изменении положения тела или активности и уменьшается при отдыхе [8][9]. Характерным признаком для ДЛС у беременной является появление характерной «утиной» походки [8, 9]. Случаи появления тазовой боли в первом и втором триместре беременности достаточно редки [9]. Золотым стандартом в диагностике дисфункции лонного сочленения является проведение УЗИ в динамике с целью мониторинга прогрессирования процесса, а также проведение оценки болевого ощущения по десятибалльной шкале и провокационных тестов (Тренделенбург) [6][8]. По данным УЗИ, различают три степени расхождения лобкового симфиза. Первой степени соответствует диастаз лонного сочленения в 5 – 8 мм, второй степени – диастаз в 8 – 10 мм, третьей степени – диастаз более 10 мм [6][8]. Крайней степенью расхождения лонного сочленения более 10 мм является разрыв лобкового симфиза [6]. Также для диагностики ДЛС проводится рентгенография таза в прямой проекции, а для более детального обследования не только костей лонного сочленения, но и связочного аппарата рекомендовано проведение МРТ или КТ [9][10]. Однако при беременности эти исследования требуют особого обоснования. По данным литературы, выраженность болевого синдрома при ДЛС не всегда соответствует степени диастаза лонного сочленения ввиду субъективного ощущения боли каждой женщиной [10][11]. Указано, что корреляционная зависимость прослеживается при ДЛС 3-й степени [10]. При каждой из трёх степеней расхождения лонного сочленения можно выделить характерную клиническую картину. При первой степени диастаза, как правило, изменения в лобковом симфизе можно выявить только с помощью ультразвукового или рентгенологического исследования, поскольку беременные не предъявляют жалоб [10][11]. Диастаз лонного сочленения второй степени клинически проявляется болевыми ощущениями в крестцовой и лонной области, усиливающимися при ходьбе [10][11]. Диастаз лонного сочленения третьей степени чаще всего осложнён разрывом симфиза, из-за чего наблюдаются характерные симптомы в виде сильных болей в крестцовой и лонной областях и невозможность совершать активные движения в нижних конечностях [10][11]. Как правило, дисфункция лонного сочленения не является смертельно опасным осложнением беременности, но при сопутствующем разрыве влагалища, матки или тазового дна повышается вероятность развития геморрагического шока и анемии, которые являются факторами риска неблагоприятного исхода беременности как для матери, так и для плода [12][13]. Ввиду этого необходим динамический мониторинг за состоянием лонного сочленения на протяжении всей беременности как у женщин группы риска возникновения ДЛС, так и у женщин, у которых впервые на ультразвуковом исследовании в течение беременности были отмечены изменения в лобковом симфизе, поскольку степень диастаза лонного сочленения к концу беременности является одним из критериев выбора метода родоразрешения. Большинству беременных с дисфункцией лонного сочленения рекомендовано назначение консервативной терапии данного состояния в виде ношения специального бандажа, способствующего уменьшению расстояния между лонными костями, приема анальгезирующих препаратов с целью купирования болевого синдрома, приёма препаратов кальция, магния и витамина D и проведения физиотерапевтических методов (УФО) [10][11][14][15]. Строгий постельный режим оправдан для беременных с расхождением лонного сочленения 3-й степени ввиду высокого риска разрыва лобкового симфиза и сопутствующих осложнений [10][14][15]. Ряд исследователей утверждает, что постоянное ношение бандажа беременными с ДЛС уменьшало степень диастаза лонного сочленения на 2 – 4 мм, что давало возможность проведения родоразрешения через естественные родовые пути. У беременных с ДЛС, не носивших бандаж, родорозрешение проводилось путём операции кесарева сечения [10][11]. При неэффективности консервативной терапии ДЛС беременным с диастазом лонного сочленения более 3 – 5 см, а также при наличии таких осложнений, как разрывы крестцово-подвздошного сочленения и урологические расстройства, показано проведение оперативного лечения, заключающегося в хирургической фиксации лобкового симфиза при помощи внутреннего остеосинтеза с использованием пластин и винтов [10][12][14][16]. С целью исключения риска повторного смещения костей и несостоятельности остеосинтеза некоторые авторы предлагают удалить повреждённый хрящ, находящийся между симфизом [9][10]. Описаны исследования успешного консервативного лечения диастаза лонного сочленения в 5 – 9,5 см, однако следует учитывать, что такие случаи единичны и сохраняется высокий риск болевого синдрома и остаточного диастаза в будущем, что может спровоцировать склероз в симфизе и различные функциональные нарушения [13][16]. Наоборот, некоторые авторы настаивают на раннем оперативном лечении диастаза лонного сочленения с целью предупреждения сохранения тазовых болей и функциональных нарушений в лобковом симфизе [17]. Оперативное вмешательство выполняется одномоментно по экстренным показаниям в случае открытого повреждения лобкового симфиза, осложнённого сопутствующим повреждением влагалища, матки или наличия объемных гематом в области лонного сочленения [12][14]. Решение о выборе вида родоразрешения для каждой беременной с ДЛС, помимо наличия сопутствующего акушерского или экстрагенитального риска, основано на степени расхождения лонного сочленения. Так, при первой степени диастаза лонного сочленения, невыраженном болевом синдроме, отсутствии акушерских противопоказаний показано проведение родоразрешения через естественные родовые пути [8][10][11]. Родоразрешение при второй степени диастаза лонного сочленения в основном проводится путём кесарева сечения [8][10][11]. При третьей степени диастаза лонного сочленения рекомендовано проведение родоразрешения путем операции кесарево сечение даже при отсутствии акушерской или экстрагенитальной патологии, из-за высокого риска разрыва лобкового симфиза [8][6][10][11].

Цель исследования – проанализировать аспекты течения беременности и её исходы при дисфункции лонного сочленения (ДЛС) и привести краткий обзор имеющейся по этой патологии литературы.

Материалы и методы

Был проведён ретроспективный анализ течения беременности и исхода родов у женщин с ДЛС за 2016 – 2019 гг. Анализ проводился по материалам родильного отделения одной из больниц г. Ростова-на-Дону. В результате получены данные о течении беременности и родов у 75 женщин с ДЛС. Всем женщинам проводились рутинные клинические, биохимические, а также инструментальные (ультразвуковая диагностика (УЗИ), допплерометрия (ДПМ) и кардиотокография (КТГ)) методы исследования плода в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Порядок оказания медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)». Ультразвуковое и доплерометрическоеисследования органов малого таза с определением массы и размеров плода, места расположения плаценты, структуры плаценты, индекса амниотической жидкости (ИАЖ) и других стандартных параметров выполнялись с помощью ультразвуковой диагностической системы APLIO MX производства TOSHIBA MEDICAL SISTEM, Япония, 2015 г., с помощью трансвагинального и абдоминального датчиков, с частотой 5 и 6,5 МГц в режимах серой шкалы. Пациенткам изучаемой группы также проводились УЗИ состояния лонного сочленения и консультация травматолога. Показаниями для данных исследований являлись неприятные ощущения в области симфиза при движении и при пальпации, изменение походки. Специальной подготовки к УЗИ лонного сочленения не проводилось. Исследование выполнялось в положении пациентки лежа на спине. КТГ-исследование проводилось с помощью мониторов медицинских фетальных матери и плода G6B Plus (2017 г.). Анализ всех вышеуказанных параметров проводился по данным историй родов за 2016 – 2019 гг. В изучаемой документации имелось подписанное женщиной информированное согласие на обработку персональных данных. Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием программ Statistica 10 и Microsoft Excel 2013. Рассчитывалась частота встречаемости признаков (в %). Статистическая значимость различий в частоте встречаемости признаков оценивалась по критерию хиквадрат Пирсона. Различия между группами считались значимыми при уровне значимости р < 0,05.

Результаты

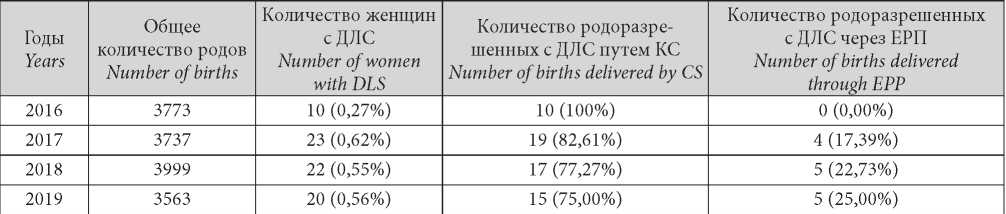

При анализе вышеуказанной документации получены следующие данные. За указанный период родоразрешены 15072 женщины. С ДЛС было 75 (0,50%) беременных. В 2016 г. из 3773 родов с ДЛС было 10 (0,27%) женщин; в 2017 г. из 3737 родов с ДЛС было 23 (0,62%) пациентки. В 2017 г. количество женщин с дисфункцией лонного сочленения увеличилось по сравнению с 2016 г. (увеличение числа женщин с ДЛС по сравнению с 2016 г. статистически значимо, р = 0,022). Значимое увеличение количества пациенток с ДЛС по сравнению с 2016 г. отмечено также и в 2018 и 2019 гг. В 2018 г. из 3999 родов с ДЛС родоразрешено 22 (0,55%) женщины (р = 0,049), в 2019 г. из 3563 родов с ДЛС родоразрешено 20 (0,56%) пациенток (р = 0,046). Однако в 2017 – 2019 гг. количество пациенток с указанной патологией оставалось относительно стабильным. В 2016 г. все пациентки (100%) с ДЛС были родоразрешены путем кесарева сечения (КС). В 2017 г. 19 (82,61%) женщинам проведено КС, 4 (17,3%) пациентки родили через естественные родовые пути (ЕРП). В 2018 г. 17 (77,27%) женщинам выполнено КС, 5 (22,73%) – родили через ЕРП; в 2019 г. самостоятельно родили 5 (25,00%) женщин, КС выполнено 15 (75,00%) пациенткам. Указанные данные представлены в табл. 1.

Таблица / Table 1

Количество родов и пациенток с ДЛС, родоразрешённых за 2016 – 2019 гг.

Number of deliveries and patients with DLS delivered in 2016 – 2019

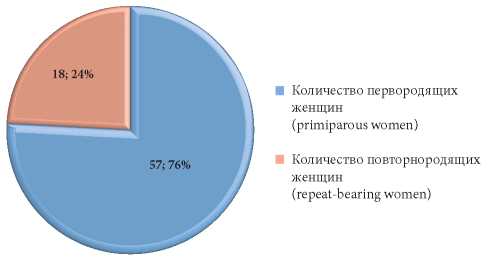

Возраст женщин с ДЛС составил 22 – 35 лет. Первородящих женщин было 57 (76,00%), повторнородящих – 18 (24,00%). (рис. 1).

Рисунок 1. Количество перво- и повторнородящих женщин с ДЛС за 2016 – 2019 гг.

Figure 1. The number of fi rst-time and second-time women with DLS in 2016 – 2019.

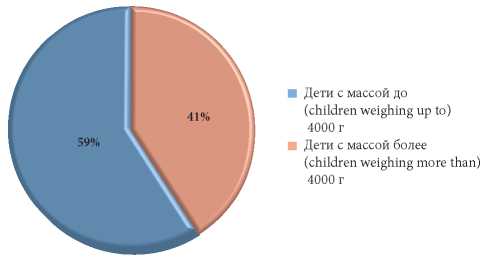

Из экстрагенитальной патологии как у первородящих, так и у повторнородящих регистрировали вегетососудистую дистонию (ВСД), нейроциркуляторную дистонию (НЦД), хронический пиелонефрит, нефроптоз. У двух повторнородящих женщин до и во время беременности были выявлены миоматозные узлы небольших размеров (до 2 – 3 см в диаметре), роста узлов во время беременности не отмечалось. У 6 (8,00%) первородящих пациенток имелась корригированная акушерским пессарием истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН). У 12 (16,00%) женщин была гестационная анемия легкой степени, у 14 (18,67%) повторнородящих выявлялось умеренное многоводие. Вес родившихся детей колебался от 3000 до 4500 г. Причём количество крупных детей составило 31 (41,33%) (рис. 2).

Рисунок 2. Масса детей, родившихся у женщин с ДЛС за 2016 – 2019 гг.

Figure 2. The mass of children born to women with DLS in 2016 – 2019.

Из 75 беременных у 14 (18,67%) имела место ДЛС I ст. (расхождение – 5 – 7 мм). Эти пациентки предъявляли жалобы на незначительный дискомфорт в области лонного сочленения при движении. У 61 (81,33%) пациентки диагностирована ДЛС II ст. (диастаз – 11 –17 мм). Эти беременные жаловались на дискомфорт и болезненность в области симфиза при движении, изменениях положения туловища, пальпаторном обследовании лонного сочленения. Амбулаторно (при наблюдении в женской консультации) 28 (37,33%) женщинам были проведены биохимические исследования, определяли содержание магния и кальция в крови. Существенных отклонений от нормы выявлено не было. Остальным данные исследования не проводились. Достоверным в диагностике ДЛС является рентгенологический метод. Однако у беременных данный метод применяется только по особым показаниям и методом выбора является УЗ-диагностика. Всем беременным проводилось УЗИ лонного сочленения, при котором в отличие от рентгенологического метода определялось ещё и состояние связочного аппарата и мягких тканей. У женщин с первой степенью ДЛС кроме диастаза других изменений выявлено не было. У пациенток же со второй степенью ДЛС наряду с диастазом выявлялись симптомы, характерные для воспалительного процесса. В качестве консервативной терапии женщины со второй степенью ДЛС получали Магне В6 и кальцемин. Данная терапия проводилась с момента выявления ДЛС и до конца беременности. Всем женщинам с первой и второй степенями ДЛС было рекомендовано ношение бандажа.

Клинические проявления, а также изменения при УЗИ стали основным фактором в принятии решения о методе родоразрешения. Всех пациенток с ДЛС второй степени родоразрешили путем планового кесарева сечения в сроке беременности 39 – 40 недель. Женщины же с первой степенью ДЛС рожали естественным путем. При УЗИ в послеродовом периоде ни у одной женщины не выявлено увеличение диастаза лонного сочленения. У всех родильниц послеродовый период протекал без осложнений, все выписаны с детьми в удовлетворительном состоянии. Всем пациенткам с ДЛС рекомендовано обследование для уточнения причины и коррекции ДЛС.

Обсуждение

Проведённые исследования позволили выяснить, что ДЛС не является частой патологией, возникающей во время беременности. Частота её встречаемости, по нашим данным, за 2016 – 2019 гг. составила от 0,27% до 0,62%. У женщин с ДЛС не было выявлено ни тяжёлой экстрагенитальной, ни акушерской патологий. Более чем в три раза чаще (р = 0,0022) ДЛС выявлялась у первородящих женщин (76,0%) по сравнению с повторнородящими (24,0%). Что касается степени тяжести, то ДЛС II ст. выявлена у 61 (81,33%) пациентки, а ДЛС I ст. выявлена у 14 (18,67%), что превысило встречаемость ДЛС I ст. в 4,36 раза. Пациентки с более тяжёлой формой ДЛС в исследуемой группе отсутствовали. Поскольку II ст. тяжести ДЛС является показанием к родоразрешению путём кесарева сечения, то процент оперативных родов в группе женщин с ДЛС был очень высоким и составил 81,33%. Своевременный и правильно выбранный метод родоразрешения позволил исключить у наших пациенток переход ДЛС в более тяжелую стадию. Осложнений, связанных с ДЛС в послеродовом периоде, ни у одной из наших родильниц не диагностировано.

Заключение

Полученные данные свидетельствуют о незначительном количестве случаев ДЛС: в среднем 0,50% от общего количества родов за 2016 – 2019 гг. Тем не менее, это осложнение является достаточно серьёзным и вызывает необходимость родоразрешения путем кесарева сечения более чем у 80% беременных с указанной патологией. В ряде случаев (по приведённым выше данным литературы) ДЛС приводит к тяжёлым последствиям и в послеродовом периоде с необходимостью оперативной коррекции данной патологии и последующей длительной реабилитации. Учитывая вышесказанное целесообразным было бы во время проведения скрининговых УЗИ в обязательном порядке проводить и УЗИ лонного сочленения всем беременным. А так как УЗИ является «золотым стандартом» диагностики ДЛС, то это бы дало возможность практически 100% своевременной диагностики ДЛС в ранние сроки беременности (ещё до появления клинических симптомов), своевременной консервативной коррекции данной патологии (медикаментозная терапия, ношение бандажа и др.), и тем самым возможно помогло бы свести к минимуму, а в большинстве случаев и полностью исключить тяжёлые последствия ДЛС. Своевременная выявляемость ДЛС на ранних стадиях развития данной патологии и её консервативная коррекция позволила бы снизить и общий процент кесаревых сечений, за счёт его снижения в группе женщин с ДЛС.

Список литературы

1. Носкова О.В., Чурилов А.В., Свиридова В.В., Литвинова Е.В. Особенности течения симфизиопатии при беременности // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2020. – №1. – С.64-66. eLIBRARY ID: 42564613

2. Yamaguchi M., Morino S., Nishiguchi S., Fukutani N., Tashiro Y., et al. Compartion of pelvic alightment among neverpregnant women, pregnant women and postpartum women (pelvic alightment and pregnancy) // Journal of Women's Health Care. – 2016. – №5 (1). – P.1-5. DOI: 10.4172/2167-0420.1000294

3. Петрушин А.Л., Прялухина А.В. Расхождение лонного сочленения при беременности и родах (обзор литературы) // Травматология и ортопедия России. – 2018. – №24 (3). – С.145-156. DOI: 10.21823/2311-2905-2018-24-3-145-156

4. Chawla J.J., Arora D., Sandhu N., Jain M., Kumari A. Pubis symphysis diastasis: a case series and literature review // Oman Medical Journal. – 2017. – №32 (6). – P.510-514. DOI: 10.5001/omj.2017.97

5. Гудушаури Я.Г., Лазарев А.Ф., Верзин А.В. Оперативная коррекция последствий акушерских разрывов лобкового симфиза // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2014. – №4. – С.15-21. eLIBRARY ID: 22951557

6. Логутова Л.С., Чечнева М.А., Лысенко С.Н., Черкасова Н.Ю. Ультразвуковая диагностика состояния лонного сочленения у женщин. // РМЖ. Мать и дитя. – 2015. – Т. 23. № 1. – С. 42-45. eLIBRARY ID: 23773001

7. Чернышева Т.В. Опыт ультразвукового исследования лонного сочленения у беременных. // Ультразвуковая и функциональная диагностика. – 2015. – Приложение к журналу. № 5. – C. 188-189. eLIBRARY ID: 25655914

8. Клипфель И.В., Калыгина Н.А., Емельянова Н.Б. Возможности ультразвукового исследования в диагностике дисфункции лонного сочленения. // Вестник Челябинской областной клинической больницы. – 2016. – №1(31). – C. 64-67. eLIBRARY ID: 28938765

9. Петрушин А.Л., Прялухина А.В., Суханова А.И. Расхождение лонного сочленения при беременности и родах. // Трудный пациент. – 2018. – Т. 16. № 4. – С. 46-49. eLIBRARY ID: 35076887

10. Яворская С.Д., Плотников И.А., Бондаренко А.В., Олимова А.О., Плотникова И.В. Лечение акушерских разрывов лобкового симфиза и дисфункции лонного сочленения. // Акушерство и гинекология. – 2018. – №9. – С.68-72. DOI: 10.18565/aig.2018.9.68-72

11. Chawla J.J., Arora D., Sandhu N., Jain M., Kumari A. Pubic Symphysis Diastasis: A Case Series and Literature Review. // Oman Med J. – 2017. – V. 32(6). – P.510-514. DOI: 10.5001/ omj.2017.97

12. Buitenduk M., Brennan B., Vora P., Smith P., Winsor S. Acute intrapartium rupture of the pubic symphysis requiring resuscitations and surgical intervention:a case report. // J Obstet Gynaecol Can. – 2018. – V.40(1). – P.68-71. DOI: 10.1016/j.jogc.2017.05.028.

13. Erickson D., Low J., Shumway J. Management of postpartum diastasis of the pubic symphysis. // Orthopedics. – 2016. – V.39(2). – P.367-369. DOI: 10.3928/01477447-20160307-02

14. Palvia V., Kim S., Warholic H., Anasti J. Severe pubic symphysis diastasis managed conservatively: case report and review. // Case Rep Clin Med. – 2017. – V.6. – P.120-126. DOI: 10.4236/crcm.2017.64010

15. Agar N., Gremeau A.S., Bonnin M., Vendittelli F. Local analgesic infi ltration and post-partum hyperalgetic symphysis pubis dysfunction. // Gynecol Obstetric Case Rep. – 2016. – V.2(1). – P.1-3

16. Tripathi S.K., Kumar S., Agarwal N.K., Khan A., Jain P., Nanda S.N. Post-partum diastasis: a case report. // Ann Int Med Dent Res. – 2016. – V.2(5). – P.10-11.

17. Mulchandani N.B., Jauregui J.J., Abraham R., Seger E., Illical E. Post-partum management of severe pubic diastasis. // Clin Exp Obstet Gynecol. – 2017. – V. 44(3). – P.464-466. PMID: 29949295.

Об авторах

А. А. БорщеваРоссия

Борщева Алла Александровна, к.м.н., доцент, доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1

Ростов-на-Дону

Г. М. Перцева

Россия

Перцева Галина Маргосовна, к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии № 1

Ростов-на-Дону

Н А. Алексеева

Россия

Алексеева Наталья Алексеевна, к.м.н., доцент, доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья № 2

Ростов-на-Дону

Рецензия

Для цитирования:

Борщева А.А., Перцева Г.М., Алексеева Н.А. Дисфункция лонного сочленения как одна из актуальных проблем современного акушерства. Медицинский вестник Юга России. 2021;12(3):44-49. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2021-12-3-44-49

For citation:

Borscheva A.A., Pertseva G.M., Alekseeva N.A. Dysfunction of the symphysis as one of the actual problems of modern obstetrics. Medical Herald of the South of Russia. 2021;12(3):44-49. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2021-12-3-44-49