Перейти к:

Оценка функционального состояния микроциркуляторного русла у детей с сахарным диабетом 1 типа

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2020-11-2-71-80

Аннотация

Цель: провести оценку функционального состояния микроциркуляторного русла у детей с сахарным диабетом 1 типа (СД 1 типа).

Материалы и методы: проведено обследование 63 детей с верифицированным диагнозом СД 1 типа. Контрольная группа - 30 практически здоровых детей. Методы - клинический, параклинический (определение уровня гликированного гемоглобина, исследование показателей микроциркуляции с помощью лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ), статистический.

Результаты: выявлены нарушения микроциркуляции, сопровождающие течение СД 1 типа в зависимости от стажа заболевания. У детей с СД 1 типа со стажем заболевания менее 3-х лет наблюдалось увеличение средней модуляции кровотока преимущественно за счет пассивных механизмов регуляции и преобладание гиперадаптации при оценке функционального состояний микроциркуляции различной степени выраженности с увеличением энергетики осцилляторных процессов. При увеличении стажа заболевания диагностированы признаки ненутритивной гиперемии в зоне богатой артерио-венозными анастамозами и снижение перфузии на фоне увеличения колебаний перфузии и коэффициента вариации в дистальных отделах конечностей, а также снижение амплитуд в активном тонусформирующем диапазоне, постепенное снижение энергетики осцилляций и критериев хаотичности.

Выводы: нарушения микроциркуляции у детей с СД 1 типа, выявленные с помощью ЛДФ, имеют стадийный характер. По мере прогрессирования заболевания увеличивается вклад ненутритивного кровотока в микроциркуляцию, что приводит к тканевой гипоксии. Оценка совокупности энергетических, информационных и нелинейных параметров колебательного компонента кровотока позволяет выявить тип функционального состояния в системе микроциркуляции.

Ключевые слова

Для цитирования:

Малюжинская Н.В., Степаненко К.В., Волчанский Е.И. Оценка функционального состояния микроциркуляторного русла у детей с сахарным диабетом 1 типа. Медицинский вестник Юга России. 2020;11(2):71-80. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2020-11-2-71-80

For citation:

Malyuzhinskaya N.V., Stepanenko K.V., Volchansky E.I. Assessment of the functional state of the microvasculature in children with diabetes mellitus type 1. Medical Herald of the South of Russia. 2020;11(2):71-80. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2020-11-2-71-80

Введение

Сахарный диабет 1 типа (СД 1 типа) превратился в одну из актуальных проблем педиатрии, что обусловлено прогрессирующим увеличением показателей заболеваемости и распространённости [1]. Патогенетической основой осложнений у данной категории больных являются микроциркуляторные нарушения [2]. Микроциркуляция кожи признана подходящей моделью для использования при исследовании взаимосвязи между сердечно-сосудистыми факторами риска и функцией микрососудов [3]. Диагностика функционального состояния микрогемоциркуляторно-тканевых систем позволяет определить направленность ответа микциркуляции под воздействием внутренних и внешних факторов. При проведении анализа информационных, энергетических и нелинейных параметров можно выделить физиологическую норму (состояние адаптации), перенапряжение регуляторных систем для поддержания равновесия (состояние гиперадаптации), перенапряжение регуляторных систем с неудовлетворительной адаптацией (состояние гипоадаптации) и истощение регуляторных систем, приводящее к резкому снижению функциональных возможностей организма и развитию патологического процесса (срыв адаптации) [4]. Дисфункция тканевой микроциркуляции — неотъемлемый компонент сахарного диабета 1 типа (СД 1 типа). Это открывает новые перспективы для ранней функциональной диагностики кардиоваскулярных осложнений, контроля их динамики и своевременного назначения патогенетическогое лечения.

Цель исследования — оценить состояние микрогемоциркуляторного русла у детей с сахарным диабетом 1 типа (СД 1 типа).

Материалы и методы

Дизайн — когортное проспективное исследование. Исследование выполнено в соответствии с принципами Хельсинской декларацией ВМА и правилами надлежащей клинической практики Евразийского экономического союза Good Clinical Practice. Исследование одобрено Этическим комитетом ФГБОУ ВолгГМУ Все пациенты или их законные представители до включения в исследование подписывали письменное информированное согласие на участие в нем. С целью изучения особенности микроциркуляторных нарушений у детей с СД 1 типа с кардиоваскулярной патологией было проведено исследование на базе кафедры детских болезней педиатрического факультета Волгоградского государственного медицинского университета. Клинико-инструментальная часть исследования проводилась на базе эндокринологического отделения Волгоградской областной детской клинической больницы. В исследование были включены 63 ребенка (33 мальчика и 30 девочек) в возрасте от 10 до 17 лет с верифицированным диагнозом СД 1 типа, находящихся на лечении в эндокринологическом отделении. Согласно ведущим исследованиям в области детской диабетологии, при увеличении стажа заболевания наблюдается ухудшение метаболического контроля, в связи с этими данными было сформировано две группы в зависимости от стажа заболевания [1,2]. Дети с длительностью СД 1 типа менее 3-х лет (17 мальчиков и 16 девочек) были включены в первую группу, больные со стажем заболевания более 3-х лет (16 мальчиков и 14 девочек) — во вторую группу.

Контрольную группу составили 30 практически здоровых детей, группа была сопоставима по возрасту и полу.

Критерии включения пациентов в исследование были возраст от 10 до 17 лет и установленный диагноз сахарного диабета 1 типа. Критерии невключения пациентов в исследование — возраст до 10 лет или старше 17 лет; СД 2 типа, MODY и LADA диабет; наличие первичной артериальной гипертензии и другой сердечно-сосудистой патологии, несвязанной с СД 1 типа; одновременное участие в другом клиническом исследовании; отсутствие подписанного информационного согласия на участие в исследовании. Критерии исключения пациентов из исследования — отказ от участия в исследовании на любом его этапе; декомпенсация углеводного обмена с кетоацидозом; соматические заболевания в острой стадии в сочетании с СД 1 типа.

Оценка функционального состояния микрогемоциркуляторно-тканевой системы использовался метод ЛДФ с помощью двухканального лазерного допплеровского флоуметра ЛАКК-ОП (НПП «ЛАЗМА», Россия, Москва). Для исследования зон кожи без артериоло-венулярных анастомозов (АВА) первый датчик устанавливался на тыльную поверхность предплечья. Эта зона интересна для изучения в связи с малым влиянием на микрососуды вегетативных нейрогенных факторов. Для изучения нейро-сосудистых взаимосвязей второй датчик устанавливался на ладонной поверхности дистальной фаланги 2-го пальца кисти в зоне кожи с АВА. Для исключения воздействия внешних факторов на результаты всем детям исследование проводилось в одинаковых стандартных условиях (в положении лежа, в одно время суток, при постоянной температуре воздуха). Запись сигнала проводилась в течение 10 минут.

Проводилась оценка базового состояния микроциркуляции с расчетом величины средней перфузии (М), параметра среднего колебания перфузии относительно среднего значения потока крови (σ) и напряженности функционирования регуляторных систем по величине коэффициента вариации (Rv). С помощью вейвлет-преобразования анализировался амплитудно-частотный спектр колебаний перфузии. Проводился расчет основных частотных диапазонов колебаний кожного кровотока, относящихся к активным-тонусформирующим диапазонам (эндотелиальная NO-зависимая активность (Аэ), нейрогенная симпатическая адренергическая (Ан), миогенная активность (Ам), а также оценивались пассивные частотные диапазоны (респираторного ритма (Ад) и кардиоритма (Ас)). Для определения вклада амплитуды колебаний определенного частотного диапазона проводилось нормирование амплитуд колебаний относительно средней модуляции кровотока (А/3σ) и средней перфузии (А/М). Выделялось четыре типа информационного режима амплитудно-частотного спектра колебаний, а именно резонансный, мультистабильный с преобладанием Аэ и Ан, мультистабильный с преобладанием Ам и смешанный. Затем проводилась оценка нелинейных параметров микроциркуляции. Проводился фрактальный анализ с оценкой фрактальной размеренности методом Хаусдорфа (Do), показателя Херста (R/S), энтропии (Ho) и нормированного по энергии показателя энтропии (Hi). Анализировали фазовые портреты с описанием корреляционной размеренности (D2) и его нормированного показателя по энергии (D2h). Затем на основании комплексного анализа энергетических, информационных и нелинейных критериев микрогемоциркуляторно-тканевых систем были выделены четыре типа функционального состояния: адаптация, дезадаптация (гипер- и гипоадаптации) и срыв адаптации [5].

Статистическая обработка полученных результатов проводилась на персональном компьютере (IntelCore i7-3612QM, 2,1 GHz) с использованием статистического пакета STATISTICA 10.0 (StatSoft, Tulsa, USA). Характер распределения значений количественных признаков оценивался с помощью критерия Шапиро-Уилка. В случае нормального распределения, результаты представлены в виде средних значений — M ± SD. В случае неправильного распределения признака — в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха [25-й и 75-й процентили]. Наличие статистически значимого различия количественного признака в нескольких несвязанных группах определялось с помощью критерия Крускала-Уоллиса с последующей оценкой критерием Манна-Уитни с поправкой Бонферрони. Сравнение двух связанных групп по количественному признаку осуществлялось с помощью критерия Вилкоксона. Статистически значимыми считались различия при p < 0,05.

Результаты

Средний возраст детей с верифицированным диагнозом сахарный диабет, находящихся на лечении в эндокринологическом отделении, участвующих в исследовании, составил 13,2 ± 3,9 лет. Средний возраст дебюта СД 1 типа в исследуемой когорте составил 7,8 ± 4,4 лет, средняя продолжительность заболевания — 4,2 ± 3,5 года. При анализе показателей гликемического контроля, уровень гликированного гемоглобина не отличался в исследуемых группах (в первой группе 8,6 [5,8;13,4]; во второй — 8,0 [6,3;10,1]).

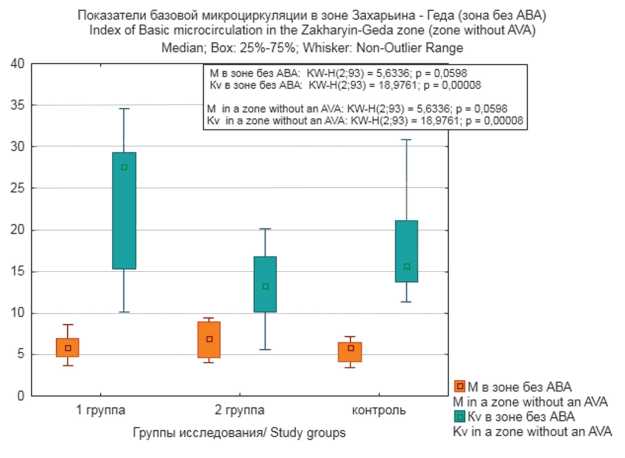

При увеличении стажа заболевания выявлена тенденция к повышению величины средней перфузии в зоне без АВА, однако статистически значимой разницы перфузии получено не было (рис. 1). Коэффициент вариации, характеризующий напряженность функционирования регуляторных систем микрососудистого русла, во второй группе был статистически ниже (р < 0,0001).

Рисунок 1. Диаграммы размаха показателей базовой микроциркуляции в зоне Захарьина-Геда: средней перфузии (М) и коэффициента вариации (Кв).

Figure 1. Diagrams of the range of indicators of basic microcirculation in the Zakharyin-Ged zone: average perfusion (M) and coeffi cient of variation (Kv).

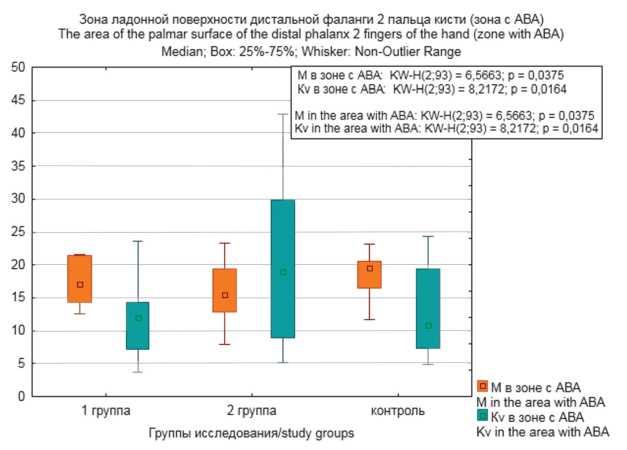

Рисунок 2. Диаграммы размаха показателей базовой микроциркуляции в зоне ладонной поверхности дистальной фаланги 2 пальца кисти: средней перфузии (М) и коэффициента вариации (Кв).

Figure 2. Diagrams of the range of indicators of basic microcirculation in the area of the palmar surface of the distal phalanx of the 2 fi ngers of the hand: medium perfusion (M) and coeffi cient of variation (Kv).

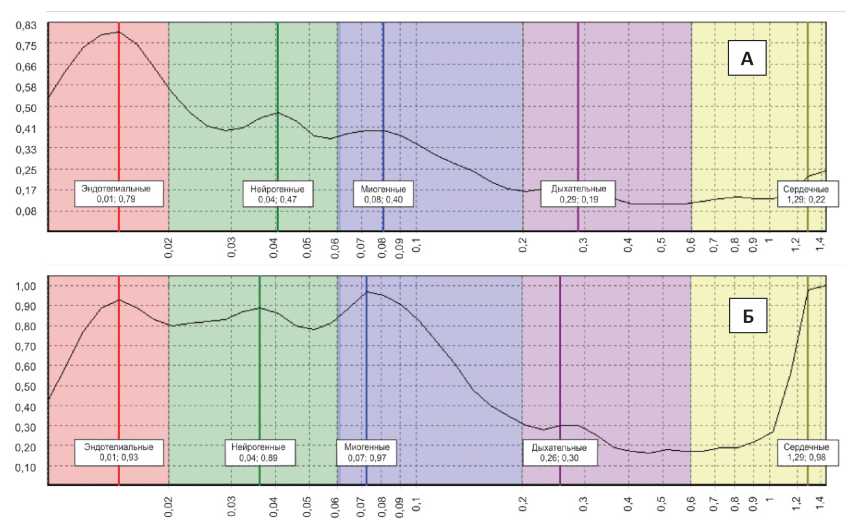

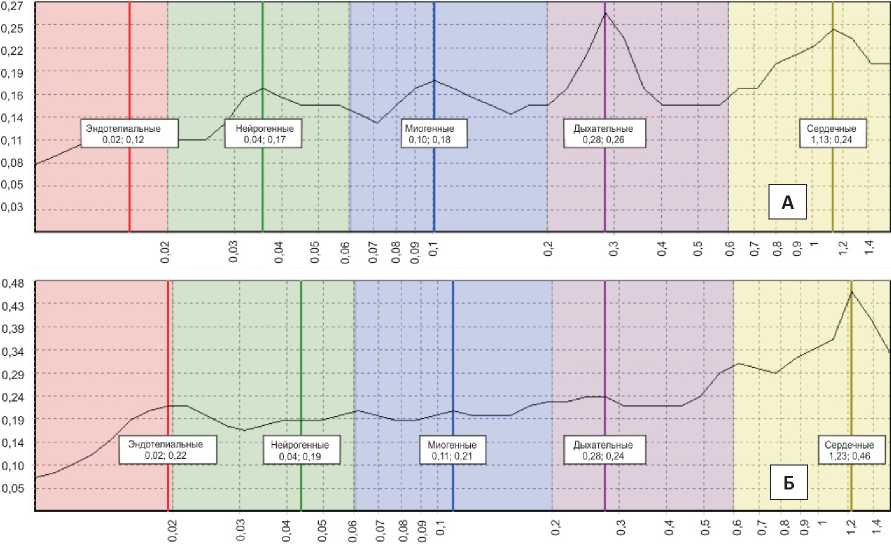

Рисунок 3. Амплитудно-частотный спектр колебаний в микроциркуляторном русле при регистрации сигнала в зоне Захарьина-Геда (А), в зоне ладонной поверхности дистальной фаланги 2-го пальца правой кисти (Б) у девочки 13 лет со стажем СД 1 типа 2 года. Зона Захарьина-Геда (А): М = 6,68; σ=1,23; Kv=18,4; ВСС=0,33; Мэфф=5,28; ПШ=2,52 (ПШ1=1,97; ПШ2=0,55); Мнутр=2,65; Мшунт=4,03. Зона с АВА (Б): М = 15,09; σ=2,14; Kv=14,19; ВСС=0,6; Мэфф=14,79; ПШ=1,93 (ПШ1=0,92; ПШ2=1,01); Мнутр=5,15; Мшунт=9,94. Признаков выраженных нарушений микроциркуляции нет.

Figure 3. Th e amplitude-frequency spectrum of oscillations in the microvasculature during signal registration in the Zakharyin-Ged zone (А), in the area of the palmar surface of the distal phalanx of the 2nd fi nger of the right hand (B) in a 13-year-old girl with type 1 diabetes for 2 years. Th e Zakharyin-Ged zone (А):М = 6,68; σ=1,23; Kv=18,4; IVR=0,33; Мeff =5,28; IB=2,52 (IB1=1,97; IB2=0,55); Мnutr.=2,65; Мbypass =4,03. Zone with atriovenous anastomoses (В): М = 15,09; σ=2,14; Kv=14,19; IVR=0,6; Мeff =14,79; IB=1,93 (IB1=0,92; IB2=1,01); Мnutr.=5,15; Мbypass =9,94. There are no expressed signs of microcirculation disturbances.

Для изучения нейро-сосудистых взаимосвязей проводился анализ ЛДФ-грамм с зоны с АВА. При увеличении стажа заболевания наблюдалось значимое снижение показателя средней перфузии (р = 0,0375), сопровождающееся увеличением коэффициента вариации (рис. 2).

В первой группе при анализе амплитудно-частотного спектра колебаний в микроциркуляторном русле при регистрации сигнала в зоне Захарьина-Геда (без АВА) наблюдалось компенсаторное увеличение колебаний в активном тонус-формирующем диапазоне, в основном, за счет высокоамплитудных колебаний в эндотелиальном. В зоне с АВА чаще наблюдались умеренные нарушения микроциркуляции по ишемичекому типу со снижением нутритивной перфузии и с нормальным показателем эффективной перфузии за счет компенсаторного увеличения амплитуд колебаний в активном тонус-формирующем диапазоне (рис. 3).

В первой группе у 8 детей (24,4 %) диагностирована застойно-ишемическая форма расстройств микроциркуляции, в амплитудно-частотном спектре наблюдалось снижение амплитуд колебаний вовсех диапазонах, однако сохранялось преобладание колебаний в активном тонус-формирующем диапазоне, что может свидетельствовать о сохранении мультистабильного информационного режима, характерного для состояния компенсации (рис. 4).

При увеличении стажа заболевания наблюдалось значительное снижение эндотелиальных колебаний в активном-тонусформирующем диапазоне (I группа — 0,3[0,18;0,42], II группа — 0,16[0,12;0,21 ], р = 0,006), а также снижение нормированных амплитуд эндотелиальных колебаний относительно средней перфузии (I группа — 5,54[2,31;9,93], II группа — 2,61 [1,6;4,18], р = 0, 019). В группе детей со стажем заболевания менее 3-х лет наблюдалась тенденция к увеличению показателя миогенной активности, нормированного относительно средней перфузии по сравнению с группой контроля (группа контроля — 5,64[3,46;8,38], I группа — 7,45[4,43;11,58], р = 0,073), в то время как в группе детей со стажем заболевания более 3-х лет выявлена статистически значимое снижение этого показателя (II группа — 2,66[1,95;6,5], р = 0,02). При анализе пассивных механизмов регуляции кровотока выявлено повышение амплитуд колебаний кардиального ритма (р = 0,028).

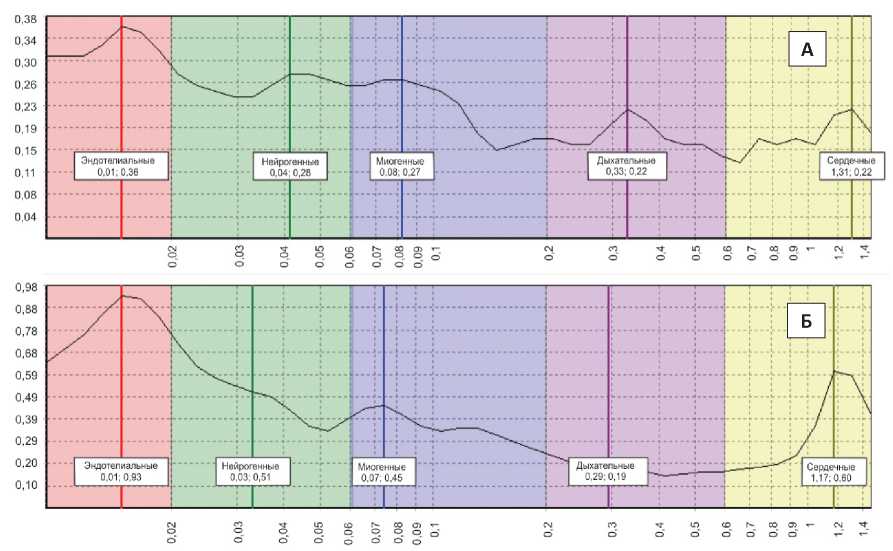

Рисунок 4. Амплитудно-частотный спектр колебаний в микроциркуляторном русле при регистрации сигнала в зоне Захарьина-Геда (А), в зоне ладонной поверхности дистальной фаланги 2-го пальца правой кисти (Б)

у мальчика 12 лет со стажем СД 1 типа 6 месяцев. Зона Захарьина-Геда (А): М = 3,63; σ=1,09; Kv=30,09; ВСС=0,4; Мэфф=1,31; ПШ=2,14 (ПШ1=1,33; ПШ2=0,81); Мнутр=1,69; Мшунт=1,94. Зона с АВА (Б): М = 14,21; σ=1,83; Kv=12,87; ВСС=0,43; Мэфф=13,21; ПШ=2,42 (ПШ1=1,09; ПШ2=1,33); Мнутр=4,15; Мшунт=10,06. Умеренное нарушение микроциркуляции по ишемичекому типу со снижением Мнутр.

Figure 4. Th e amplitude-frequency spectrum of oscillations in the microvasculature during signal registration in the Zakharyin-Ged zone (А), in the area of the palmar surface of the distal phalanx of the 2nd fi nger of the right hand (B) in a 12 year old boy with type 1 diabetes for 6 months. Th e Zakharyin-Ged zone (А): М = 3,63; σ=1,09; Kv=30,09; IVR =0,4; Мeff =1,31; IB =2,14 (IB1=1,33; IB2=0,81); Мnutr =1,69; Мbypass =1,94. Zone with atriovenous anastomoses (В): М = 14,21; σ=1,83; Kv=12,87; IVR =0,43; Мeff =13,21; IB =2,42 (IB1=1,09; IB2=1,33); Мnutr =4,15; Мbypass =10,06. Th ere is a moderate ischemic-type microcirculatory disorder with a decrease in nutritive perfusion.

Рисунок 5. Амплитудно-частотный спектр колебаний в микроциркуляторном русле при регистрации сигнала в зоне Захарьина-Геда (А), в зоне ладонной поверхности дистальной фаланги 2-го пальца правой кисти (Б)

у девочки 11,5 лет со стажем СД 1 типа 7 лет. Зона Захарьина-Геда (А): М = 7,39; σ=0,73; Kv=9,81; ВСС=1,15; Мэфф=1,92; ПШ=2,77 (ПШ1=1,44; ПШ2=1,33); Мнутр=2,67; Мшунт=4,72. Зона с АВА (Б): М = 23,46; σ=1,16; Kv=4,96; ВСС=0,66; Мэфф=5,16; ПШ=3,14 (ПШ1=0,95; ПШ2=2,19); Мнутр=5,67; Мшунт=17,79. Застойно-гиперемическая форма растройств микроциркуляции.

Figure 5. Th e amplitude-frequency spectrum of oscillations in the microvasculature during signal registration in the Zakharyin-Ged zone (А), in the area of the palmar surface of the distal phalanx of the 2nd fi nger of the right hand (B) in a girl of 11.5 years old with a type 1 diabetes for 7 years. Th e Zakharyin-Ged zone (А): М = 7,39; σ=0,73; Kv=9,81; IVR =1,15; Мeff =1,92; IB = 2,77 (IB1 =1,44; IB2 =1,33); Мnutr=2,67; Мbypass =4,72. Zone with atriovenous anastomoses (B): М = 23,46; σ=1,16; Kv=4,96; IVR =0,66; Мeff =5,16; IB = 3,14 (IB1 =0,95; IB2 =2,19); Мnutr=5,67; Мbypass =17,79. Сongestive hyperemic form of microcirculation disorders.

При оценке микрососудистого тонуса в зоне без АВА наблюдалось значимое повышение эндотелиально-зависимого компонента во II группе относительно группы контроля (группа контроля — 3,32[2,86;4,0], II группа — 4,67[3,38;6,08], р = 0,004). В зоне с АВА микрососудистый тонус повышался за счет увеличения миогенного компонента сосудистого тонуса (группа контроля — 4,24[2,99;4,64], II группа — 5,5[4,04;7,3], р = 0,021)

На рис. 5 представлен амплитудно-частотный спектр колебаний у ребенка с застойно-гиперемической формой растройств микроциркуляции с преобладанием колебаний в пассивном тонус-формирующем диапазоне. Выявленные изменения можно объяснить истощением активных факторов регуляции кровотока в микроциркуляторном русле.

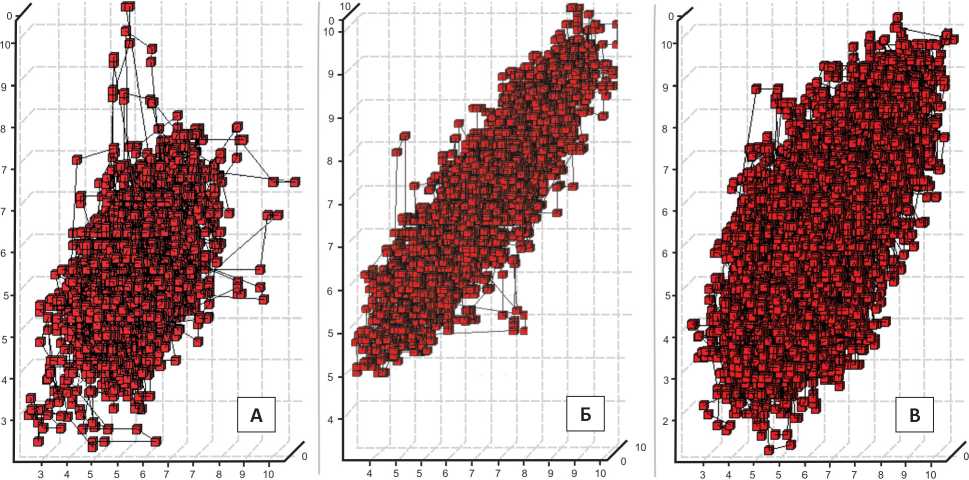

При проведении нелинейного анализа микроциркуляции у детей со стажем СД 1 типа выявлено снижение фрактальной размеренности при увеличении стажа заболевания (группа контроля — 1,03[1,01;1,08], II группа — 1,06 [0,96;1,11 ], 0,965[0,85;1,06], р1-2 = 0,039). У детей с СД 1 типа наблюдалось снижение показателя энтропии, нормированного по энергии (группа контроля — 0,028[0,019;0,047], I группа — 0,024[0,018;0,034], II группа — 0,0165[0,012;0,024], р = 0,019). Показатель корреляционной размеренности, нормированный по энергии, также снижался при увеличении стажа заболевания (группа контроля — 0,119[0,07;0,18], I группа — 0,105[0,096;0,126], II группа — 0,077[0,034;0,102], р < 0,01).

Для характеристики динамической системы проводился анализ аттракторов, формирующих фазовую траекторию. В I группе встречались упрощенно-хаотические геометрические циклы аттрактора с сохранением притяжения к центру. Во II группе геометрические циклы имели вид хаотического цикла с облаком по периферии фазового пространства (рис. 6).

В табл. 1 предоставлена оценка функционального состояния на основе совокупности информационных, энергетических и нелинейных параметров при регистрации сигнала в зоне Захарьина - Геда.

У детей со стажем СД 1 типа менее 3-х лет чаще встречались гиперадаптивные состояния различной степени выраженности, характеризующиеся перенапряжением регуляторных систем с увеличением энергетики осцилляторных процессов. Состояние адаптации выявлено у каждого третьего ребенка со стажем СД 1 типа менее 3-х лет. Признаки умеренной гипоадаптации обнаружено у 3-х детей из I группы (9 %).

Рисунок 6. Фазовые портреты. Смешанный хаотически-циклический фазовый портрет микроциркуляции мальчика 12 лет из группы контроля (А) Do=1,01, R/S=0,64, Ho=0,3, Hi=0,021, D2=1,32, D2h=0,093,

хаотический тип фазового портрета с уплощение странного аттрактора у девочки 16 лет со стажем СД 1 типа 2,5 года (Б) Do=1,13, R/S=0,254, Ho=0,36, Hi=0,019, D2=1,34, D2h=0,073, предельно-циклический ацентрический фазовый портрет у девочки 16 лет со стажем СД 1 типа 6 лет (В) Do=0,98, R/S=1,39, Ho=0,37, Hi=0,013, D2=1,42, D2h=0,051.

Figure 6. Phase portraits. Mixed chaotic-cyclic phase portrait of microcirculation of a 12-year-old boy from the control group (A), the chaotic type of phase portrait with the fl attening of a strange attractor in a 16-year-old girl with type 1 diabetes for 2.5 years (B), the maximum cyclic acentric phase portrait in 16 years old girls with type 1 diabetes for 6 years (B) in the palmar surface of the distal phalanx of the 2nd finger.

Таблица / Table 1.

Функциональное состояние микрогемоциркуляторно-тканевых систем у детей с СД 1 типа в зоне Захарьина - Геда

Functional state of microhemocirculatory-tissue systems in children with type 1 diabetes in the Zakharyin - Ged zone

Функциональное состояние / Functional condition | I группа стаж СД 1 типа менее 3-х лет I group experience of type 1 diabetes less than 3 years (n = 33) | II группа стаж СД 1 типа более 3-х лет II group experience of type 1 diabetes for more than 3 years (n = 30) | p |

Адаптация / Adaptation | 36,4% (12 чел. / people) | 46,7% (14 чел. / people) |

|

Умеренная гиперадаптация / Moderate over adaptation | 39,4% (13 чел. / people) | 20% (6 чел. / people) | р=0,09 |

Гиперадаптация / Over adaptation | 21,2% (7 чел. / people) | 3,3% (1 чел. / people) | р=0,03 |

Умеренная гипоадаптация / Moderate hypoadaptation | 9% (3 чел. / people) | 10% (3 чел. / people) |

|

Гипоадаптация / Hypoadaptation | - | 13,3% (4 чел. / people) | р=0,03 |

Срыв адаптации / Failure adaptation | - | 6,7% (2 чел. / people) |

|

При увеличении стажа заболевания реже встречались гиперадаптивные состояния, при этом у 4-х детей (13,3 %) со стажем СД 1 типа более 3-х лет наблюдалось состояние гипоадаптации, характеризующееся снижением энергетики осцилляций, напряжением регуляторных систем и снижением критерий хаотичности. У 2-х детей (6,7 %) выявлен срыв адаптации функциональных систем, характеризующийся истощением энергетики колебательного процесса, приближением системы к стационарности и снижением хаотичности.

В табл. 2 предоставлена оценка функционального состояния на основе совокупности информационных, энергетических и нелинейных параметров при регистрации сигнала в зоне дистальной фаланги ладонной поверхности 2го пальца кисти.

При регистрации сигнала в зоне с АВА у половины детей со стажем СД 1 типа менее 3-х лет функциональное состояние микроциркуляторно-тканевой системы характеризовалось как адаптивное. Гиперадаптивное состояние наблюдалось у 7-ми детей (21,2 %) умеренной степени выраженности, и у 4-х детей (12,1%) гиперадаптация носила выраженный характер. Гипоадаптивное функциональное состояние у детей со стажем СД 1 типа менее 3-х лет встречалось реже: у 3-х детей (9,1 %) умеренной степени выраженности и у 2-х детей (6,1 %) наблюдалась выраженная гипоадаптация.

При увеличении стажа заболевания при регистрации сигнала в зоне с АВА детей со функциональным стоянием адаптации становилось меньше (р = 0,045). Гиперадаптивные состояния встречались чаще, чем у детей со стажем заболевания менее 3-х лет (р = 0,043). У 1 ребенка (3,3 %) диагностирован срыв адаптации.

Обсуждение

Микрососуды в зоне без АВА менее зависимы от вегетативных и нейрогенных факторов и в большей степени приближены к показателям нутритивного русла [6]. Анализ базовой микроциркуляции в зоне без АВА показал признаки развития ненутритивной артериальной гиперемии, которую можно объяснить гипертонусом артериол и прекапиляров. Выявлено снижение перфузии на фоне увеличения коэффициента вариации в этой зоне, что можно объяснить повышением шунтового кровотока на фоне гипертонуса артериол. Данные изменения можно объяснить нарушением ауторегуляции микроциркуляции вследствие специфических дегенеративных изменений в сосудистой стенке и нарушениями вегетативной иннервации сосудов микроциркуляторного русла.

Зона с АВА богатая зависимыми от симпатической иннервации анастамозами, вегетативными и сенсорными нервными волокнами [7]. Снижение перфузии на фоне увеличения коэффициента вариации в этой зоне можно объяснить повышением шунтового кровотока на фоне ишемии. Снижением нутритивной и эффективной перфузии в сочетании с угнетением колебаний в активном тонус-формирующем диапазоне можно объяснить истощением активных факторов регуляции кровотока, что характерно для хронизации процесса.

Таблица / Table 2.

Функциональное состояние микрогемоциркуляторно-тканевых систем у детей с СД 1 типа в зоне дистальной фаланги ладонной поверхности 2-го пальца кисти

Functional state of microhemocirculatory tissue systems in children with diabetes type 1 in the area of the distal phalanx of the palmar surface of the 2nd finger of the hand

Функциональное состояние / Functional condition | I группа стаж СД 1 типа менее 3-х лет I group experience of type 1 diabetes less than 3 years (n = 33) | II группа стаж СД 1 типа более 3-х лет II group experience of type 1 diabetes for more than 3 years (n = 30) | p |

Адаптация / Adaptation | 51,5% (17 чел. / people) | 26,7% (8 чел. / people) | р=0,045 |

Умеренная гиперадаптация / Moderate over adaptation | 21,2% (7 чел. / people) | 20% (6 чел. / people) |

|

Гиперадаптация / Over adaptation | 12,1% (4 чел. / people) | 33,3% (10 чел. / people) | р=0,043 |

Умеренная гипоадаптация / Moderate hypoadaptation | 9,1 % (3 чел. / people) | 10% (4 чел. / people) |

|

Гипоадаптация / Hypoadaptation | 6,1 % (2 чел. / people) | 6,7% (2 чел. / people) |

|

Срыв адаптации / Failure adaptation | - | 3,3% (1 чел. / people) |

|

Снижение фрактальной размеренности при увеличении стажа заболевания свидетельствует о снижении хаотичности с низким самоподобием в системе. Выявленные изменения в сочетании со смешанным колебательным режимом с резонансными кардиальными осцилляциями в вейвлет-спектре у детей с СД 1 типа можно объяснить снижением сложности и хаотичности процесса и снижением влияния модулирующих факторов в микроциркуляторном русле, что свидетельствует о хронизации патологического процесса.

Выводы:

- При регистрации сигнала в зоне Захарьина - Геда по мере истощения адаптивных возможностей микрогемоциркуляторно-тканевых систем колебательные процессы затухают: снижается их энергетика, информационные параметры и хаотичность.

- При регистрации сигнала в зоне дистальной фаланги ладонной поверхности 2-го пальца кисти у детей с СД 1 типа при увеличении стажа заболевания наблюдаются гиперадаптивные состояния.

- Оценка совокупности энергетических информационных и нелинейных параметров колебательного компонента кровотока микроциркуляторного русла позволяет эффективно диагностировать функциональное состояние микрогемоциркуляторно-тканевых систем для проведения персонифицированной терапии.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Finansing. The study did not have sponsorship.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest. Authors declares no conflict of interest.

Список литературы

1. Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю., Викулова О.К., Галстян Г.Р. и др. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. // Сахарный диабет – 2017. – 20 (1S). – С.1-121. https://doi.org/10.14341/DM20171S8

2. Tönnies T., Stahl-Pehe A., Baechle C., Castillo K., Kuss O., et al. Risk of Microvascular Complications and Macrovascular Risk Factors in Early-Onset Type 1 Diabetes aft er at Least 10 Years Duration: An Analysis of Th ree Population-Based Cross-Sectional Surveys in Germany between 2009 and 2016. // International Journal of Endocrinology – 2018 – V.2018. https://doi.org/10.1155/2018/7806980

3. Куликов Д.А., Глазков А.А., Ковалева Ю.А., Балашова Н.В., Куликов А.В. Перспективы использования лазерной допплеровской флоуметрии в оценке кожной микроциркуляции крови при сахарном диабете // Сахарный диабет. — 2017. — Т.20. — №4. — С. 279-285. https://doi.org/10.14341/DM8014

4. Gandecka A., Araszkiewicz A., Piłaciński S., Wierusz-Wysocka B., Zozulińska-Ziółkiewicz D. Th e relationship between sudomotor function and skin microvascular reactivity in individuals with type 1 diabetes of long duration // Microvascular research. – 2018. – V. 120. – С. 84-89. https://doi.org/10.1016/j.mvr.2018.07.002

5. Функциональная диагностика состояния микроциркуляторных тканевых систем: колебания, информация, нелинейность. Руководство для врачей. Изд.стереотип. – М.: Книжный дом «Либроком», 2014. – 498с.

6. Кожевникова К.В., Малюжинская Н.В., Полякова О.В. Анализ нелинейной динамики в микроциркуляторном русле у детей с сахарным диабетом типа 1 методом лазерной допплеровской флоуметрии. // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. – 2016. – № 2 (58). – С.127-131. eLIBRARY ID: 26205291

7. Малюжинская Н.В., Кожевникова К.В., Полякова О.В., Жидких А.Н. Анализ амплитудно-частотного спектра колебаний кровотока у детей с сахарным диабетом 1 типа. // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. – 2016 – №3 (59) – С.58-61. eLIBRARY ID: 26701722

Об авторах

Н. В. МалюжинскаяРоссия

Малюжинская Наталья Владимировна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детских болезней педиатрического факультета

Волгоград

К. В. Степаненко

Россия

Степаненко Ксения Викторовна, ассистент кафедры детских болезней педиатрического факультета

Волгоград

Е. И. Волчанский

Россия

Волчанский Евгений Игнатьевич, д.м.н., профессор, профессор кафедры детских болезней педиатрического факультета

Волгоград

Рецензия

Для цитирования:

Малюжинская Н.В., Степаненко К.В., Волчанский Е.И. Оценка функционального состояния микроциркуляторного русла у детей с сахарным диабетом 1 типа. Медицинский вестник Юга России. 2020;11(2):71-80. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2020-11-2-71-80

For citation:

Malyuzhinskaya N.V., Stepanenko K.V., Volchansky E.I. Assessment of the functional state of the microvasculature in children with diabetes mellitus type 1. Medical Herald of the South of Russia. 2020;11(2):71-80. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2020-11-2-71-80