Перейти к:

Особенности центрального аортального давления у пациентов с артериальной гипертензией в возрасте 80 лет и старше с учётом наличия хронической сердечной недостаточности и синдрома старческой астении

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-1-28-38

Аннотация

Цель: оценка параметров центрального аортального давления у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) в зависимости от наличия хронической сердечной недостаточности (ХСН) и синдрома старческой астении (ССА). Материалы и методы: 320 пациентов с АГ распределены на четыре группы (1А группа — пациенты с АГ, ССА и ХСН (n=84), 1Б группа — пациенты с АГ, ССА без ХСН (n=84), 2А группа — пациенты с АГ, ХСН без ССА (n=77), 2Б группа — пациенты с АГ без ХСН и без ССА (n=75)). Параметры центрального аортального давления определяли с помощью прибора для СМАД BPLab с использованием технологии Vasotens («Пётр Телегин», г. Нижний Новгород). Для обработки полученных данных использовали статистические программы STATISTICA 12.0, SPSS 21.0, MedCalc 9.3.5.0. Результаты: у пациентов с АГ, ХСН и ССА регистрировали более высокие среднесуточные показатели САД ао по сравнению как с больными АГ и ХСН без ССА (р=0,004), так и с АГ, ССА без ХСН (р=0,019). Наличие ССА приводило к более высоким показателям AIx ao как у пациентов с АГ, ССА и ХСН (р<0,001), так и у больных с АГ и ССА без ХСН (р<0,001). У пациентов с АГ и ХСН независимо от наличия ССА регистрировали более высокие показатели ПАД ао (р<0,001), AIx ао (р<0,001), ED (р<0,001) и более низкие показатели SERV (р<0,001). При оценке степени влияния ХСН или ССА показано, что ХСН оказывало более выраженное воздействие на показатели ПАД ао (р<0,001), ED (р<0,001) и SERV (р<0,001), чем ССА. Заключение: у пациентов с АГ в возрасте 80 лет и старше развитие как ССА, так и в большей степени наличие ХСН сопровождалось повышением центрального аортального давления. При сочетании АГ, ХСН и ССА отмечались наиболее выраженные нарушения эластических свойств сосудов, что ассоциировано с высоким сердечно-сосудистым риском.

Ключевые слова

Для цитирования:

Сафроненко В.А., Чесникова А.И. Особенности центрального аортального давления у пациентов с артериальной гипертензией в возрасте 80 лет и старше с учётом наличия хронической сердечной недостаточности и синдрома старческой астении. Медицинский вестник Юга России. 2025;16(1):28-38. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-1-28-38

For citation:

Safronenko V.A., Chesnikova A.I. Features of central aortic pressure at patients with arterial hypertension aged 80 years and older, taking into account the presence of chronic heart failure and senile asthenia syndrome. Medical Herald of the South of Russia. 2025;16(1):28-38. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-1-28-38

Введение

В настоящее время темпы старения населения в значительной мере увеличились, и эта тенденция является общемировой. Следует отметить, что с возрастом число сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) увеличивается. Возраст старше 70 лет является наиболее важным немодифицируемым фактором риска ССЗ у пожилых людей [1]. В частности, лица пожилого возраста составляют абсолютное большинство (около 80%) пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), а распространённость артериальной гипертензии (АГ) после 80 лет приближается к 90% [2]. Отдельной проблемой пожилого возраста является клиническое состояние слабости — синдром старческой астении (ССА). Ускоренная потеря физиологических резервов, характеризующая слабость, может привести к широкому спектру распространённых среди возрастных пациентов проблем со здоровьем, таких как регресс физических сил, снижение подвижности и последующие падения, снижение аппетита, недержание мочи, нейропатия, когнитивные нарушения, тревожно-депрессивные расстройства. Кроме этого, совершенно очевидно, зачастую пожилые пациенты имеют сопутствующую коморбидную патологию, а наличие ССА приводит к прогрессированию уже имеющихся заболеваний [3-5].

Артериальная гипертензия (АГ) и пожилой возраст пациентов тесно взаимосвязаны с центральным аортальным давлением, непосредственно определяющим нагрузку на органы-мишени, изменения которого являются независимым предиктором сердечно-сосудистых осложнений [6][7]. Как известно, с возрастом центральное аортальное давление в большей степени, чем периферическое, влияет на прогрессирование развития гипертрофии левого желудочка и развитие сердечно-сосудистых осложнений. Кроме этого, амплитуда ударной волны, АД в аорте прямо зависят от ударного объёма и обратно — от частоты сердечных сокращений. Соответственно, при развитии ХСН параметры центральной гемодинамики также значимо изменяются [8][9].

В настоящее время отсутствуют данные об особенностях центрального аортального давления у коморбидных пациентов с АГ с учётом наличия ХСН и ССА.

Цель исследования — оценка параметров центрального аортального давления у пациентов с АГ в зависимости от наличия ХСН и ССА.

Материалы и методы

Дизайн и методика проведения настоящего исследования идентичны таковым в ранее опубликованной нами работе, посвящённой изучению особенностей сосудистой ригидности у пациентов с АГ, ХСН и ССА в различных их сочетаниях [10]. Так, в исследование были включены 320 пациентов с АГ (56,9% женщин и 43,1% мужчин), в возрасте 85,8±4,5 лет. Набор пациентов осуществлялся в условиях амбулаторного приёма в городских поликлиниках г. Ростова-на-Дону.

Критерии включения в исследование: возраст пациентов 80 лет и старше; наличие АГ, ХСН IIA–IIБ стадии и II–IV функционального класса (ФК). Критерии невключения: наличие острого нарушения мозгового кровообращения или транзиторной ишемической атаки в течение последних 6 месяцев, ишемической болезни сердца в анамнезе, гемодинамически значимых пороков сердца, имплантированного электрокардиостимулятора, тяжёлой патологии печени (повышение уровня трансаминаз в 5 раз и более нормы) или почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) ≤30 мл/мин.), злокачественных новообразований.

В зависимости от наличия ХСН и ССА все больные были разделены на четыре группы: 1А группа — пациенты с АГ, ССА и ХСН (n=84), 1Б группа — пациенты с АГ, ССА без ХСН (n=84), 2А группа — пациенты с АГ, ХСН без ССА (n=77), 2Б группа — пациенты с АГ без ХСН и без ССА (n=75).

Наличие АГ определяли в соответствии с национальными клиническими рекомендациями [11] на основании данных амбулаторных карт, анамнеза заболевания, результатов офисного измерения АД и суточного мониторирования АД (СМАД).

Диагноз «ХСН» выставляли на основании клинических симптомов и признаков сердечной недостаточности, данных эхокардиографии, а также уровня маркера сердечной недостаточности N-концевого пропептида натрийуретического гормона В-типа (NT-proBNP) [12]. Степень выраженности клинических признаков ХСН определяли при помощи шкалы оценки клинического состояния (ШОКС) (в модификации В.Ю. Мареева, 2000), толерантность к физической нагрузке оценивали с помощью теста 6-минутной ходьбы (ТШХ).

Для скрининга и диагностики ССА использовали опросника «Возраст не помеха», краткую батарею тестов физического функционирования, динамометрию и тест Мини-Ког [13].

Параметры центрального аортального давления определяли с помощью прибора для СМАД BPLab и технологии Vasotens (ООО «Петр Телегин», г. Нижний Новгород). Продолжительность мониторирования составляла 24 часа и должна была содержать не менее 70% успешных измерений. Оценивались следующие параметры центрального давления: САД ао — систолическое артериальное давление в аорте, ДАД ао — диастолическое артериальное давление в аорте, ПАД ао — пульсовое артериальное давление в аорте, AIx ао (augmentation index) — индекс аугментации в аорте, PPA (pulse pressure amplification) — амплификация пульсового давления, ED (ejection duration) — длительность периода изгнания из левого желудочка (ЛЖ), SERV (subendocardial viability ratio) — индекс эффективности субэндокардиального кровотока.

Статистический анализ результатов проводился с помощью пакетов программ STATISTICA 12.0 (StatSoft Inc., США), SPSS 21.0, MedCalc (версия 9.3.5.0). Объём репрезентативной выборки, характеризующей генеральную совокупность по распространённости ССА, определяли при помощи формулы: n=, где n — количество наблюдений в выборке; — ошибка 1-го рода (при a=0,05); p — распространённость признака в популяции; q — частота обратного события; D — предельная ошибка выборки. Проверку гипотезы о виде распределения осуществляли с помощью критериев Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова. Данные представлены в форме доверительного интервала M ± SD (М — среднее значение, SD — стандартное отклонение) и медианы и квартилей 25% и 75% Me [Q1; Q3]. Сравнение долей осуществляли по критерию χ2-Пирсона с поправкой Йетса на непрерывность. Для определения различий между двумя независимыми группами использовали критерий Манна–Уитни и Краскела–Уоллиса. Для сравнения трёх и более групп пациентов использовали критерий ANOVA Краскела-Уоллиса. Статистически значимыми считали различия при р<0,05.

Результаты

Факторы риска и сопутствующая патология пациентов, включённых в исследование, представлены в таблице 1 [14].

Таблица / Table 1

Анализ факторов риска и сопутствующей патологии у пациентов, включенных в исследование

Analysis of risk factors and comorbidities in patients included in the study

|

Показатель / Index |

1А группа АГ+ХСН +ССА (n=84) / Group 1A — patients with AH, SSA and CHF (n=84) |

1Б группа АГ + ССА без ХСН (n84 / Group 1B — patients with AH, SSA without CHF (n=84) |

2А группа АГ+ХСН без ССА (n=77) / Group 2A — patients with AH, CHF without SSA (n=77) |

2Б группа АГ без ССА без ХСН (n=75) / Group 2B — patients with AH without CHF and without SSA (n=75) |

р1А–1Б / р1А–1B р2А –2Б / р2А –2B р1А–2А / р1А–2А р1Б–2Б / р1B–2B |

pмг / pmg |

|

Курение, % / Smoking, % |

7,1 |

5,9 |

10,4 |

9,3 |

р1А–1Б =0, 853 р2А –2Б =0,931 р1А–2А =0, 579 р1Б –2Б =0,639 |

0,903 |

|

ИМТ, кг/м2 (М±SD) / BMI, kg/m2 (М±SD) |

23,4 ± 2,1 |

28,2±0,4 |

32,1 ± 2,0 |

30,3±0,4 |

р1А–1Б =0,062 р2А –2Б =0,319 р1А–2А =0,029 р1Б –2Б =0,823 |

0,481 |

|

Ожирение, % / Obesity, % |

9,9 |

16,7 |

23,4 |

14,7 |

р1А–1Б =0,236 р2А –2Б =0,563 р1А–2А =0,032 р1Б –2Б =0,206 |

0,582 |

|

СД 2 типа, % / Type 2 diabetes, % |

31 |

17,9 |

24,7 |

16 |

р1А–1Б =0,042 р2А –2Б =0,199 р1А–2А =0,386 р1Б –2Б =0,778 |

0,089 |

|

ХБП, % / CKD, % |

66,7 |

57,1 |

40,3 |

32 |

р1А–1Б =0,203 р2А –2Б =0,293 р1А–2А <0,001 р1Б –2Б =0,001 |

<0,001 |

|

ФП, % / AF, % |

50 |

29,8 |

24,7 |

17,3 |

р1А–1Б =0,003 р2А –2Б =0,313 р1А–2А <0,001 р1Б –2Б =0,082 |

<0,001 |

|

ОНМК, % / ACCD, % |

7,1 |

8,3 |

6,5 |

9,3 |

р1А–1Б=0,192 р2А–2Б=0,691 р1А–2А=0,199 р1Б–2Б=0,116 |

0,657 |

|

Анемия, % / Anemia, % |

23,8 |

10,7 |

15,6 |

13,3 |

р1А–1Б =0,033 р2А –2Б =0,172 р1А–2А =0,237 р1Б –2Б =0,341 |

0,193 |

Примечание: АГ — артериальная гипертензия; ХСН — хроническая сердечная недостаточность; ССА — синдром старческой астении; ФП — фибрилляция предсердий; ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения; ХБП — хроническая болезнь почек; СД — сахарный диабет; ИМТ — индекс массы тела; р1А-1Б – различия между 1А и 1Б группами; р2А-2Б – различия между 2А и 2Б группами; р1А-2А – различия между 1А и 2А группами; р1Б-2Б – различия между 1Б и 2Б группами; рмг – суммарное межгрупповое сравнение

Note: AH — arterial hypertension; CHF — chronic heart failure; SSA — senile asthenia syndrome; AF — atrial fibrillation; ACCD — acute cerebral circulation disorder; CKD — chronic kidney disease; DM — diabetes mellitus; BMI — body mass index; p1A-1B — differences between groups 1A and 1B; p2A-2B — differences between groups 2A and 2B; р1А-2А — differences between 1A and 2A groups; р 1B-2B — differences between groups 1B and 2B; рmg — multigroup comparison.

Следует отметить, что у пациентов с АГ, ХСН и ССА (1А группа) статистически значимо чаще встречались анемия (на 13,1%, р=0,033), ФП (на 20,2%, р=0,003) и СД 2-го типа (на 13,1%, р=0,042) в сравнении с пациентами с АГ и ССА без ХСН (1Б группа), а также ФП (на 25,3%, р<0,001), ХБП (на 26,4%, р<0,001) и меньший индекс массы тела (р=0,049) в сравнении с пациентами с АГ и ХСН без ССА (2А группа). В свою очередь больные АГ и ХСН без ССА (2А группа) имели больший индекс массы тела (ИМТ) (p=0,029), а также в 2,4 раза больший процент пациентов с ожирением (p=0,032) по сравнению с больными АГ и ХСН и наличием ССА (1А группа) [10].

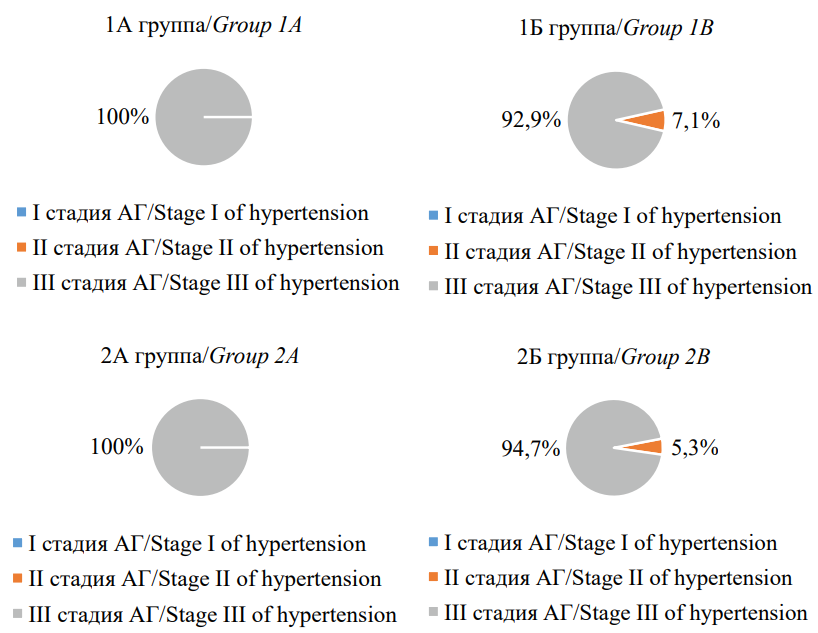

Длительности течения АГ в изучаемых группах составила 22,1±2,2 года при отсутствии значимых различий (р>0,05). Частота встречаемости стадии артериальной гипертензии у пациентов, включённых в исследование, представлена на рисунке 1. Все больные имели очень высокий сердечно-сосудистый риск.

Рисунок 1. Частота встречаемости стадии артериальной гипертензии у пациентов, включенных в исследование

Figure 1. Incidence of hypertension in patients included in the study

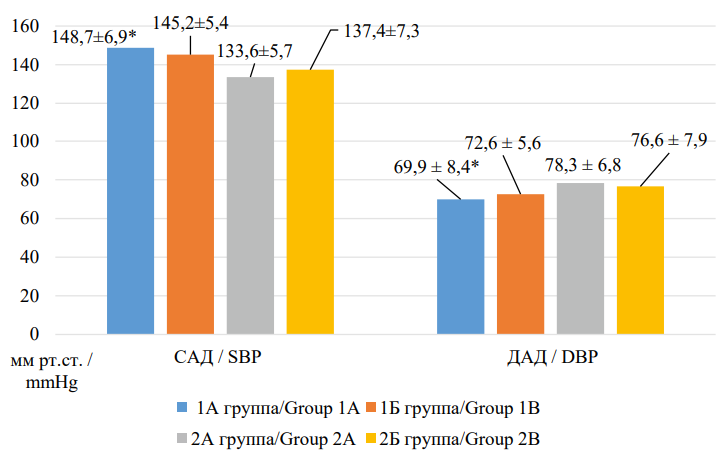

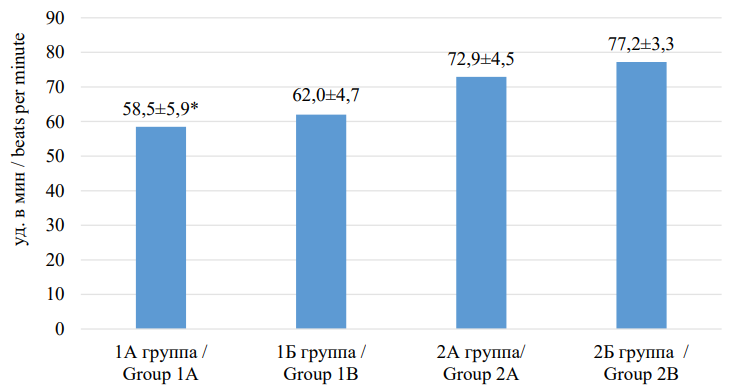

Сравнительная характеристика параметров офисного измерения артериального давления и частоты сердечных сокращений у пациентов, включённых в исследование представлена на рисунках 2 и 3. Так, у «хрупких» пациентов с АГ и ХСН (1А группа), регистрировали статистически значимо более высокие значения САД (р=0,047) и более низкие значения ДАД (р<0,001), а также более низкие значения ЧСС (р=0,042) в сравнении с «крепкими» пациентами с АГ и ХСН (2А группа).

Рисунок 2. Сравнительная характеристика параметров офисного измерения артериального давления у пациентов, включенных в исследование

Figure 2. Comparative characteristics of office measurement parameters of blood pressure in patients included in the study

Примечание: САД — систолическое артериальное давление; ДАД — диастолическое артериальное давление; * - р <0,05 при сравнении с 2А группой.

Note: SBP — systolic blood pressure; DBP — diastolic blood pressure; * — p <0.05 when compared with group 2A.

Рисунок 3. Сравнительная характеристика показателей частоты сердечных сокращений у пациентов, включённых в исследование

Figure 3. Comparative characteristics of heart rate indicators in patients included in the study

Примечание: ЧСС — частота сердечных сокращений; * — р <0,05 при сравнении с 2А группой.

Note: HR — heart rate; * — p <0.05 when compared with group 2A.

Как было уже ранее описано в наших статьях, длительность течения ХСН у пациентов, включённых в исследование, составила 8,4±3,6 лет без значимых различий между группами (р>0,05). При оценке стадии ХСН у пациентов 1А и 2А групп статистически значимых различий выявлено не было (р>0,05). Оценка частоты встречаемости разных ФК ХСН в сравниваемых группах показал, что статистически значимо больше пациентов с ХСН III ФК было в 1А группе, а с ХСН II ФК в 1Б группе (61,9% против 45,5% (р=0,041) и 41,6% против 28,6% (р=0,041), соответственно). Сравнительный анализ клинических проявлений ХСН по ШОКС позволил выявить более высокий балл у «хрупких» пациентов по сравнению с крепкими на 28,6% (р<0,001). По результатам ТШХ, толерантность к физической нагрузке в группе пациентов с ССА была статистически значимо более низкой в сравнении с пациентами группы без ССА (238,5 м [ 181,3–310,8] против 365,0 м [ 261,5–405,5], p <0,001) [10].

Пациенты, принимавшие участие в исследовании, получали лечение по поводу АГ и/или ХСН в соответствии с существующими рекомендациями. Частота назначения различных классов препаратов в сравниваемых группах значимо не отличалась (рис.4).

Рисунок 4. Частота назначения различных классов препаратов в сравниваемых группах

Figure 4. Frequency of prescribing different classes of drugs in the compared groups

Примечание: ИАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента; АРАII — антагонисты рецепторов ангиотензина II типа; БАБ — бета-блокаторы; БМКК — блокаторы медленных кальциевых каналов; АМКР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов.

Note: ACE — Аngiotensin Converting Enzyme inhibitors; ARBs — Angiotensin II Receptor Blockers; BAB — beta blockers; CCBs — slow calcium channel blockers; MCRA — mineralocorticoid receptor antagonists.

По результатам опросника Мориски-Грина (8-item Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8)) пациенты всех четырех исследуемых групп имели среднюю приверженность лечению (1А группа — 6,4±1,1,2 балла, 1Б группа — 6,6±1,1 балла, 2А группа — 6,4±1,1 балла, 2Б группа — 6,5±1,2 балла), которая статистически значимо не различалась (р=0,591).

Параметры центрального давления у пациентов, включённых в исследование, представлены в таблице 2.

Таблица / Table 2

Параметры центрального давления у пациентов, включённых в исследование

Parameters of central pressure in patients included in the study

|

Показатель / Index |

1А группа АГ+ХСН +ССА (n=84) / Group 1A — patients with AH, SSA and CHF (n=84) |

1Б группа АГ + ССА без ХСН (n=84) / Group 1B — patients with AH, SSA without CHF (n=84) |

2А группа АГ+ХСН без ССА (n=77) / Group 2A — patients with AH, CHF without SSA (n=77) |

2Б группа АГ без ССА без ХСН (n=75) / Group 2B — patients with AH without CHF and without SSA (n=75) |

р1А–1Б / р1А–1B р2А –2Б / р2А –2B р1А–2А / р1А–2А р1Б–2Б / р1B–2B |

pмг / pig |

|

САД ао, мм рт. ст. (Me [Q1; Q3]) / SBP ao, mmHg (Me [Q1; Q3]) |

138,6 [ 132,5–138,8] |

133,1 [ 130,8–134,9] |

131,6 [ 128,1–135,8] |

134,4 [ 131,2–137,2] |

р1А–1Б = 0,019 р2А–2Б = 0,127 р1А–2А = 0,004 р1Б–2Б = 0,493 р1Б–2А = 0,285 р1А–2Б = 0,041 |

< 0,001 |

|

ДАД ао, мм рт. ст. (Me [Q1; Q3]) / DBP ao, mmHg (Me [Q1; Q3]) |

65,5 [ 62,9–68,2] |

68,0 [ 64,4–71,4] |

69,9 [ 68,0–72,4] |

71,7 [ 69,9–74,0] |

р1А–1Б = 0,23 р2А–2Б =0,386 р1А–2А = 0,11 р1Б–2Б = 0,24 р1Б–2А = 0,491 р1А–2Б = 0,031 |

0,903 |

|

ПАД ао, мм рт. ст. (Me [Q1; Q3]) / PBP ao, mmHg (Me [Q1; Q3]) |

68,1 [ 65,6–70,9] |

63,6 [ 61,3–66,6] |

66,9 [ 64,5–68,8] |

63,3 [ 60,7–64,8] |

р1А–1Б < 0,001 р2А–2Б < 0,001 р1А–2А = 0,21 р1Б–2Б = 0,31 р1Б–2А = 0,02 р1А–2Б < 0,001 |

< 0,001 |

|

AIx ао, % (Me [Q1; Q3]) |

33,8 [ 30,9–36,9] |

22,8 [ 20,9–25,2] |

20,9 [ 17,4–22,9] |

14,6 [ 12,9–16,0] |

р1А–1Б < 0,001 р2А–2Б < 0,001 р1А–2А < 0,001 р1Б–2Б < 0,001 р1Б–2А = 0,582 р1А–2Б < 0,001 |

< 0,001 |

|

РРА, % (Me [Q1; Q3]) |

120,5 [ 117,4–124,5] |

125,7 [ 123,4–127,8] |

120,7 [ 117,1–123,2] |

123,6 [ 120,8–125,9] |

р1А–1Б = 0,17 р2А–2Б = 0,14 р1А–2А = 0,83 р1Б–2Б = 0,41 р1Б–2А = 0,19 р1А–2Б =0,125 |

< 0,485 |

|

ED, мс (Me [Q1; Q3]) |

345,5 [ 332,6–354,9] |

309,0 [ 293,3–325,3] |

340,5 [ 324,1–353,6] |

311,8 [ 296,3–326,8] |

р1А–1Б < 0,001 р2А–2Б < 0,001 р1А–2А = 0,47 р1Б–2Б = 0,94 р1Б–2А < 0,001 р1А–2Б < 0,001 |

< 0,001 |

|

SEVR, % (Me [Q1; Q3]) |

123,4 [ 119,9–127,7] |

135,1 [ 131,7–138,2] |

125,5 [ 123,1–128,1] |

135,5 [ 133,2–140,6] |

р1А–1Б < 0,001 р2А–2Б < 0,001 р1А–2А = 0,81 р1Б–2Б = 0,88 р1Б–2А < 0,001 р1А–2Б < 0,001 |

< 0,001 |

Примечание: АГ — артериальная гипертензия; ХСН — хроническая сердечная недостаточность; ССА — синдром старческой астении; САД ао — систолическое артериальное давление в аорте; ДАД ао — диастолическое артериальное давление в аорте; ПАД ао — пульсовое артериальное давление в аорте; AIx ао — индекс аугментации в аорте; РРА — амплификация пульсового давления; ED — длительность периода изгнания из левого желудочка; SEVR — индекс эффективности субэндокардиального кровотока; р1А-1Б — различия между 1А и 1Б группами; р2А-2Б — различия между 2А и 2Б группами; р1А-2А – различия между 1А и 2А группами; р1Б-2Б – различия между 1Б и 2Б группами; рмг – суммарное межгрупповое сравнение.

Note: AH — arterial hypertension; CHF — chronic heart failure; SSA — senile asthenia syndrome; SBP ao — systolic blood pressure in the aorta; DBP ao — diastolic blood pressure in the aorta; PBP ao — pulse blood pressure in the aorta; AIx ао — augmentation index in the aorta; РРА — pulse pressure amplification; ED — ejection duration from the left ventricle; SEVR — subendocardial viability ratio; p1A–1B — differences between groups 1A and 1B; p2A–2B — differences between groups 2A and 2B; р1А–2А — differences between 1A and 2A groups; р 1B–2B — differences between groups 1B and 2B; рig — summary intergroup comparison.

По данным литературы, увеличение среднесуточного САДао больше 111 мм рт. ст. связано с увеличением бессимптомного поражения органов-мишеней [15]. В нашем исследовании отмечено превышение данного показателя во всех изучаемых группах.

Чтобы оценить влияние ХСН на параметры среднесуточного САДао нами было выполнено межгрупповое сравнение 2А и 2Б групп, а также 1А и 1Б групп. Результаты исследования свидетельствует об отсутствии статистически значимой разницы у «крепких» пациентов с АГ при наличии и отсутствии ХСН (р>0,05). Вместе с тем, у «хрупких» пациентов с АГ развитие ХСН приводило к статистически значимо более высоким показателям САДао при сравнении с «хрупкими» пациентами с АГ без ХСН (р=0,019).

При оценке влияния ССА был проведён сравнительный анализ 1Б и 2Б групп и 1А и 2А групп. Как видно из полученных данных, у пациентов с АГ без ХСН с наличием и без ССА статистически значимых отличий выявлено не было (р=0,493). В то же время у пациентов с АГ и ХСН наличие ССА приводило к статистически значимо более высоким показателям САДао по сравнению с пациентами с АГ и ХСН без ССА (р=0,004). С целью сравнительной оценки степени влияния ССА или ХСН на показатель САДао выполнили сравнительный анализ показателей между группой пациентов с АГ и ССА без ХСН (1Б группа) и группой пациентов с АГ и ХСН без ССА (2А группа). Полученные результаты продемонстрировали отсутствие достоверной разницы (р=0,485), что позволяет судить о сопоставимом влиянии ХСН и ССА на показатель среднесуточного САДао.

При оценке среднесуточного ДАДао не было выявлено статистически значимых отличий между группами независимо от наличия или отсутствия только ХСН или ССА (р>0,05).

Анализ среднесуточных значений ПАДао не выявил значимых отличий изучаемого показателя между группами пациентов с АГ и ХСН, а также с АГ без ХСН независимо от наличия ССА (р>0,05). При этом были получены статистически значимо более высокие показатели значений ПАДао как у «крепких», так и у «хрупких» пациентов с АГ и ХСН (р<0,001 и р<0,001, соответственно). Кроме того, при оценке степени влияния ХСН или ССА на уровень показателя ПАДао были выявлены статистически значимое более высокие показатели в группе пациентов с АГ и ХСН без ССА в сравнении с группой пациентов с АГ и ССА без ХСН (р<0,001), что позволяет судить о большем влиянии ХСН на уровень ПАДао у пациентов в возрасте 80 лет и старше.

На следующем этапе представленной работы проводили сравнительную оценку AIXao, PPA, ED и SEVR у пациентов исследуемых групп.

Анализ полученных данных позволил установить статистически значимо более высокие показатели AIx ao у пациентов 2А группы (АГ и ХСН без ССА) в сравнении с пациентами 2Б группы (АГ без ХСН и без ССА) (р<0,001), а также у пациентов 1А группы (АГ, ХСН и ССА) по сравнению с пациентами 1Б группы (АГ и СССА без ХСН) (р<0,001), что позволяет судить о влиянии ХСН на изучаемый показатель независимо от наличия ССА. При оценке влияния ССА также были зарегистрированы статистически значимо более высокие показатели артериальной жесткости у пациентов 1Б группы (АГ и ССА без ХСН) в сравнении с пациентами 2Б группы (АГ без ССА и без ХСН) (р<0,001), а также у пациентов 1А группы (АГ, ХСН и ССА) по сравнению с пациентами 2А группы (АГ и ХСН без ССА) (р<0,001), что позволяет судить о влиянии ССА на изучаемый показатель как у пациентов без ХСН, так и при наличии ХСН. Сравнительный анализ показателей между группой пациентов с АГ и ССА без ХСН (1Б группа) и группой с АГ и ХСН без ССА (2А группа) продемонстрировал отсутствие достоверной разницы (р=0,582), что позволяет судить о сопоставимом влиянии ХСН и ССА на значение AIx ao.

При оценке PPA не было установлено статистически значимых различий между сравниваемыми группами (р>0,05).

Статистический анализ значений показателя ED не выявил значимых отличий изучаемого показателя между группами пациентов с АГ и ХСН, а также с АГ без ХСН независимо от наличия ССА (р>0,05). При этом были продемонстрированы статистически значимо более высокие показатели значений ED как у «крепких», так и у «хрупких» пациентов с АГ при наличии ХСН (р<0,001 и р<0,001, соответственно). Кроме того, при оценке степени влияния ХСН или ССА на уровень показателя ED также были выявлены статистически значимо более высокие показатели в группе пациентов с АГ и ХСН без ССА в сравнении с группой пациентов с АГ и ССА без ХСН (р<0,001), что позволяет судить о большем влиянии ХСН на удлинение продолжительности изгнания крови из ЛЖ, свидетельствующее о более выраженной жесткости сосудистого русла у пациентов с АГ в возрасте 80 лет и старше при наличии ХСН.

Аналогичная ситуация прослеживалась при анализе значений SEVR. Так, не было отмечено статистически значимой разницы показателя SEVR между группами пациентов с АГ и ХСН, а также с АГ без ХСН независимо от наличия ССА (р>0,05). В свою очередь анализ полученных данных позволил установить статистически значимо более выраженное влияние ХСН на показатели SEVR как у «крепких», так и у «хрупких» пациентов с АГ. Кроме того, при оценке степени влияния ХСН или ССА на SEVR, было отмечено, что на фоне ХСН индекс эффективности субэндокардиального кровотока снижался статистически значимо ниже, что отражает снижение коронарного кровотока и развитие систолической дисфункции.

Следует отметить, что при сочетании ССА и ХСН у пациентов с АГ в возрасте 80 лет и старше отмечались наиболее высокие показатели САДао (р=0,021), ПАДао (р=0,013), AIX ao (р<0,001), ED (р<0,001) и более низкие значения ДАДао (р<0,001) и SEVR (р<0,001), которые статистически значимо отличались от аналогичных показателей при сравнении с пациентами с АГ без ХСН и без ССА, что свидетельствует о наиболее выраженном повышении сосудистой жесткости при данной сочетанной патологии.

Обсуждение

Как известно, возраст и повышенное АД отождествляются с сосудистой жёсткостью и другими признаками ремоделирования магистральных артерий и приводят к повышению центрального АД, значения которых превосходят значения на периферии. Следовательно, показатели центрального АД более точно отображают нагрузку на ЛЖ, в сравнении с показателями плечевого АД [16]. Так, мета-анализ 11 исследований с участием 5648 пациентов продемонстрировал, что увеличение центрального АД на каждые 10 мм рт. ст. повышает риск кардиоваскулярных осложнений на 9% [17]. При снижении эластических свойств артерий кровь поступает в жёсткую сосудистую систему, при этом происходит генерирование сердцем более высокого САД, а возвращение ускоренной отражённой волны смещается из диастолы на период систолы, что приводит к уменьшению ДАД [17]. В исследовании PIUMA продемонстрировано, что увеличение ПАД рассматривается как один из предикторов развития сердечно-сосудистой смерти у пациентов с АГ [18]. Согласно проведённому мета-анализу, увеличение ПАД на 10 мм рт. ст. приводит к повышению риска ССО на 14% [17].

Особенности центральной гемодинамики определяют не только градиент давления в артериальном русле, но и эффективность сократительной деятельности сердца. Увеличение скорости распространения пульсовой волны приводит к увеличению жёсткости, далее развивается повышение систолического АД. После чего увеличивается постнагрузка на ЛЖ и развивается гипертрофия ЛЖ, нарушение диастолической функции ЛЖ и развития ХСН [19].

С другой стороны, развитие ССА на фоне формирующейся с возрастом жёсткости сосудистой стенки также способствует повышению риска сердечно-сосудистых событий у пожилых пациентов. Так, в своем исследовании Qi Xue и соавт. (2019) показали, что сосудистая жёсткость была выше в группе пациентов с ССА. По данным исследователей, жёсткость сосудистой стенки, вероятнее всего, ассоциируется с маркерами самого ССА [20].

Результаты нашего исследования также продемонстрировали зависимость показателей центрального аортального давления от наличия ССА и ХСН как по отдельности, так и при их сочетании (табл. 3).

Таблица / Table 3

Оценка влияния хронической сердечной недостаточности и синдрома старческой астении на пораметры центрального аортального давления у пациентов, включённых в исследование

Assessment of the influence of chronic heart failure and senile asthenia syndrome on central aortic pressure indicators in patients included in the study

|

Параметр / Parametr

Критерии оценки и группы сравнения / Criteria of comparison |

САД ао / SBP ao |

ДАД ао / DBP ao |

ПАД ао / PBP ao |

Aix ао |

РРА |

ED |

SEVR |

|

ССА (1А и 2А группы; 1Б и 2Б группы) / SSA (1A and 2A groups; 1B and 2B groups) |

↑ у пациентов с ХСН / ↑ in patients with CHF |

↔ |

↔ |

↑ |

↔ |

↔ |

↔ |

|

ХСН (1А и 1Б группы; 2А и 2Б группы) / CHF (1A and 1B groups; 2A and 2B groups) |

↑ у «хрупких» пациентов / ↑ in patients with SSA |

↔ |

↑ |

↑ |

↔ |

↑ |

↓ |

|

Сравнительная оценка ССА и ХСН (1Б и 2Агруппы) / Comparative assessment of SSA and CHF (1B and 2A groups) |

↔ |

↔ |

↑ ХСН / ↑ CHF |

↔ |

↔ |

↑ ХСН / ↑ CHF |

↓ ХСН / ↓ CHF |

|

Сочетание ССА и ХСН (1А и 2Б группы) / Combination of SSA and CHF (1A and 2B groups) |

↑ |

↓ |

↑ |

↑ |

↔ |

↑ |

↓ |

Примечание: АГ — артериальная гипертензия; ХСН — хроническая сердечная недостаточность; ССА — синдром старческой астении; САД ао — систолическое артериальное давление в аорте; ДАД ао — диастолическое артериальное давление в аорте; ПАД ао — пульсовое артериальное давление в аорте; AIx ао — индекс аугментации в аорте; РРА — амплификация пульсового давления; ED — длительность периода изгнания из левого желудочка; SEVR — индекс эффективности субэндокардиального кровотока. Представлены результаты оценки влияния хронической сердечной недостаточности и синдрома старческой астении на показатели центрального аортального давления у пациентов, включённых в исследование: ↑ — статистически значимо «больше»; ↓ — статистически значимо «меньше»; ↔ — различия статистически незначимы.

Note: AH — arterial hypertension; CHF — chronic heart failure; SSA — senile asthenia syndrome; SBP ao — systolic blood pressure in the aorta; DBP ao — diastolic blood pressure in the aorta; PBP ao — pulse blood pressure in the aorta; AIx ао — augmentation index in the aorta; РРА — pulse pressure amplification; ED — ejection duration from the left ventricle; SEVR — subendocardial viability ratio. The results of assessing the effect of chronic heart failure and senile asthenia syndrome on central aortic pressure in patients included in the study are presented: ↑ — statistically significant “more”; ↓ — statistically significant “less”; ↔ — differences are statistically insignificant.

Так, у пациентов с АГ в возрасте 80 лет и старше при наличии ССА как у пациентов с ХСН, так и без ХСН регистрировали отрицательную динамику параметров сосудистой ригидности. В свою очередь ХСН также продемонстрировала негативное влияние на показатели сосудистой жесткости у «хрупких» и «крепких» пациентов. Более детальный анализ позволил выявить, что у пациентов с АГ и ХСН наличие ССА приводило к статистически значимо более высоким среднесуточным показателям САДао по сравнению с больными с АГ, ХСН без ССА (р=0,004), а также к статистически значимо более высокому показателю AIx ao у пациентов с АГ независимо от наличия ХСН (р<0,001), что отражает более выраженную сосудистую ригидность, а следовательно, более высокий риск развития ССО. У пациентов с АГ и ХСН независимо от наличия ССА регистрировали статистически значимо более высокие показатели ПАДао (р<0,001), AIx ао (р<0,001), ED (р<0,001) и статистически значимо более низкие показатели SERV (р<0,001). Кроме того, при оценке степени влияния именно наличие ХСН продемонстрировало статистически значимо более выраженное воздействие на показатели ПАДао (р<0,001), ED (р<0,001) и SERV (р<0,001) в сравнении с ССА, что свидетельствует о более выраженном влиянии именно ХСН на параметры сосудистой жесткости у больных АГ в возрасте 80 лет и старше.

Важно подчеркнуть, что наиболее значимые изменения всех анализируемых показателей центрального аортального давления, позволяющие судить о наиболее выраженной сосудистой жесткости, а следовательно, и о более высоком риске сердечно-сосудистых осложнений, наблюдались на фоне сочетания АГ, ХСН и ССА. Результаты исследования указывают на необходимость оптимизации антигипертензивной и гиполипидемической терапии с достижением целевых уровней АД и показателей липидного профиля, контроля и коррекции имеющихся факторов риска с целью снижения выраженности сосудистой жесткости и улучшения прогноза у пациентов с АГ в возрасте 80 лет и старше при сочетании с ХСН и ССА.

Заключение

Наличие как ССА, так и ХСН у пациентов с АГ в возрасте 80 лет и старше сопровождалось повышением центрального аортального давления и, как следствие, прогрессированием сосудистой ригидности, однако ХСН приводила к более выраженным сосудистым изменениям. При сочетании АГ, ХСН и ССА отмечались наиболее выраженные нарушения упруго-эластических свойств сосудистой стенки, что свидетельствовало о более высоком риске фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий при данной сочетанной патологии.

Список литературы

1. Fadah K., Hechanova А., Mukherjee D. Epidemiology, pathophysiology and management of coronary artery disease in the elderly. Int J Angiol. 2022;31(4):244-250. https://doi.org/10.1055/s-0042-1751234.

2. Ткачева О.Н., Беленков Ю.Н., Карпов Ю.А., Зырянов С.К. Проблемы гериатрии в кардиологической практике. Кардиология. 2019;59(12):54-63. https://doi.org/10.18087/cardio.2019.12.n876

3. Давыдов Е.Л., Тихонова Н.В., Глушанко В.С., Шульмин А.В., Захарова А.С. Синдром старческой астении: особенности диагностики, лечения и реабилитации. Сибирское медицинское обозрение. 2020;(5):40-48. https://doi.org/10.20333/2500136-2020-5-40-48

4. Хазова E.В., Сметанина Е.Д., Малкова М.И. Синдром старческой астении у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями: вопросы эпидемиологии, диагностики, прогноза. Медицинский альманах. 2023;3(76):98-106. eLIBRARY ID: 54678736 EDN: YELHVQ

5. Díez-Villanueva P, Jiménez-Méndez C, Bonanad C, GarcíaBlas S, Pérez-Rivera Á, et al. Risk Factors and Cardiovascular Disease in the Elderly. Rev Cardiovasc Med. 2022;23(6):188. https://doi.org/10.31083/j.rcm2306188

6. Кузнецов А.А., Цветкова Е.Е., Денисова Д.В., Рагино Ю.И., Воевода М.И. Центральное аортальное давление: референсные и диагностические значения. Кардиология. 2019;59(3):11-17. https://doi.org/10.18087/cardio.2019.3.10235

7. Mancia G, Laurent S, Agabiti-Rosei E, Ambrosioni E, Burnier M, et al. Reappraisal of European guidelines on hypertension management: a European Society of Hypertension Task Force document. Blood Press. 2009;18(6):308-347. https://doi.org/10.3109/08037050903450468

8. Котовская Ю.В., Кобалава Ж.Д. Аортальное давление: современные представления о клиническом и прогностическом значении его показателей. Медицинский совет. 2013;9:26-33. eLIBRARY ID: 21168715 EDN: RVGCRL

9. Радова Н.Ф., Нунупарова М.М. Клиническое и прогностическое значение центрального аортального давления. Медицинский алфавит. 2017;3(39):21-27. eLIBRARY ID: 32368069 EDN: YNMLVO

10. Сафроненко В.А., Чесникова А.И., Семенцова Н.А. Особенности сосудистой ригидности у пациентов с артериальной гипертензией при сочетании с хронической сердечной недостаточностью и синдромом старческой астении. Артериальная гипертензия. 2022;28(6):659-668. https://doi.org/10.18705/1607-419X-2022-28-6-659-668

11. Кобалава Ж.Д., Конради А.О., Недогода С.В., Шляхто Е.В., Арутюнов Г.П., и др. Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(9):6117. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-6117. EDN: GUEWLU

12. Галявич А.С., Терещенко С.Н., Ускач Т.М., Агеев Ф.Т., Аронов Д.М., и др. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(11):6162. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-6162. EDN: WKIDLJ

13. Старческая астения. Клинические рекомендации 2024. Ссылка активна на 02.09.2024. 2024 URL: https://diseases.medelement.com/disease/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BF-%D1%80%D1%84-2024/18021

14. Сафроненко В.А., Чесникова А.И., Сафроненко А.В., Скаржинская Н.С., Кузнецов И.И., Насытко А.Д. Клинические особенности хронической сердечной недостаточности у пациентов с артериальной гипертензией и синдромом старческой астении: наблюдательное кросс-секционное исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2021;28(4):25-40. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2021-28-4-25-40

15. Tsao CW, Lyass A, Larson MG, Levy D, Hamburg NM, et al. Relation of Central Arterial Stiffness to Incident Heart Failure in the Community. J Am Heart Assoc. 2015;4(11):e002189. https://doi.org/10.1161/JAHA.115.002189

16. Котовская Ю.В., Рогоза А.Н., Орлова Я.А., Посохов И.Н. Амбулаторное мониторирование пульсовых волн: статус проблемы и перспективы. Позиция российских экспертов. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2018;17(6):95-109. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2018-6-95-109

17. Vlachopoulos C, Aznaouridis K, O'Rourke MF, Safar ME, Baou K, Stefanadis C. Prediction of cardiovascular events and all-cause mortality with central haemodynamics: a systematic review and meta-analysis. Eur Heart J. 2010;31(15):1865-1871. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehq024

18. Verdecchia P, Reboldi G, Mazzotta G, Angeli F. The Progetto Ipertensione Umbria Monitoraggio Ambulatoriale (PIUMA) Study. Panminerva Med. 2021;63(4):464-471. https://doi.org/10.23736/S0031-0808.21.04383-4

19. Терегулов Ю.Э., Маянская С.Д., Терегулова Е.Т. Изменения эластических свойств артерий и гемодинамические процессы. Практическая медицина. 2017;(2):14-20. eLIBRARY ID: 29044730 EDN: YLPFTZ

20. Xue Q, Qin MZ, Jia J, Liu JP, Wang Y. Association between frailty and the cardio-ankle vascular index. Clin Interv Aging. 2019;14:735-742. https://doi.org/10.2147/CIA.S195109

Об авторах

В. А. СафроненкоРоссия

Виктория Александровна Сафроненко, к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней № 1

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

А. И. Чесникова

Россия

Анна Ивановна Чесникова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней № 1

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Сафроненко В.А., Чесникова А.И. Особенности центрального аортального давления у пациентов с артериальной гипертензией в возрасте 80 лет и старше с учётом наличия хронической сердечной недостаточности и синдрома старческой астении. Медицинский вестник Юга России. 2025;16(1):28-38. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-1-28-38

For citation:

Safronenko V.A., Chesnikova A.I. Features of central aortic pressure at patients with arterial hypertension aged 80 years and older, taking into account the presence of chronic heart failure and senile asthenia syndrome. Medical Herald of the South of Russia. 2025;16(1):28-38. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-1-28-38

JATS XML