Перейти к:

Лихорадка Западного Нила в Южном федеральном округе: обзор эпизоотолого-эпидемиологической ситуации

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-1-97-105

Аннотация

Цель: изучить особенности эпизоотических и эпидемиологических проявлений лихорадки Западного Нила (ЛЗН) в субъектах Южного федерального округа. Материалы и методы. Использованы данные о регистрации случаев заболевания и результатах эпидемиологического надзора, представленные в 2009–2023 гг. Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, архивные данные, результаты собственных исследований, публикаций и диссертаций. Методы исследования – комплексный эпидемиологический и статистический. Источниками информации послужили. Результаты: В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике Калмыкия установлена устойчивая циркуляция ВЗН в эпизоотическом цикле, в последней из которых данные эпизоотологических наблюдений не коррелируют с низкой заболеваемостью. В Краснодарском крае, Республиках Адыгея, Крым и г. Севастополь единичные выявления маркеров ВЗН в зоолого-энтомологическом материале не позволяют оценить интенсивность и экстенсивность эпизоотического процесса. Эпидемический процесс ЛЗН в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях характеризуется практически ежегодной регистрацией случаев с подъемами заболеваемости в интервале 1–7 лет, Краснодарского края – вспышечным характером проявлений в отдельные годы, в остальных субъектах – спорадической заболеваемостью. Тенденция к росту заболеваемости отмечена в Краснодарском крае и Ростовской области. В структуре заболеваемости преобладают случаи инфицирования среди мужчин, лиц в возрасте 60 лет и старше, жителей городов, клинической картине – формы без поражения центральной нервной системы и среднетяжелым течением. Отличия в эпидемиологических проявлениях ЛЗН связаны с особенностями организации системы эпидемиологического надзора и влиянием территориальных социальных факторов. Заключение. Результаты могут быть использованы при планировании и проведении эпизоотологического и эпидемиологического мониторинга, районирования территорий, разработки управленческих решений.

Ключевые слова

Для цитирования:

Удовиченко С.К., Путинцева Е.В., Бородай Н.В., Топорков А.В. Лихорадка Западного Нила в Южном федеральном округе: обзор эпизоотолого-эпидемиологической ситуации. Медицинский вестник Юга России. 2025;16(1):97-105. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-1-97-105

For citation:

Udovichenko S.K., Putintseva E.V., Borodai N.V., Toporkov A.V. West nile fever in the Southern federal District: an overview epizootic and epidemiological situation. Medical Herald of the South of Russia. 2025;16(1):97-105. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-1-97-105

Введение

Юг европейской части России обоснованно требует пристального внимания санитарно-эпидемиологической службы в связи с многообразием регистрируемых природно-очаговых инфекционных болезней, риском появления новых угроз, связанных с расширением ареала переносчиков актуальных арбовирусов, интенсивно развивающейся индустрии туризма, что потенцирует риски осложнения эпидемиологической ситуации [1–3]. Особое место среди природно-очаговых инфекций на юге России занимает лихорадка Западного Нила (ЛЗН) [2][4][5]. Ареал этой инфекции охватывает все субъекты Южного федерального округа (ЮФО), а количество заболевших является самым высоким в России (81,7 % от всех зарегистрированных случаев за период с 1997 по 2023 гг.).

Сохраняющаяся на протяжении более 25 лет эпидемическая активность очагов болезни обусловливает необходимость постоянного и системного проведения эпидемиологического надзора за ЛЗН. Определение современного состояния природных очагов ЛЗН на территории ЮФО и оперативная оценка их эпидемического потенциала имеет важное практическое значение для обеспечения эпидемиологического благополучия населения не только в этом стратегически важном регионе, но и в целом в Российской Федерации.

Цель исследования — изучить особенности эпизоотических и эпидемиологических проявлений ЛЗН в субъектах ЮФО.

Материалы и методы

При выполнении работы использованы комплексный эпидемиологический и статистический методы. Источниками информации послужили официальные данные о регистрации случаев заболевания и отчетные формы о результатах эпидемиологического надзора за ЛЗН, представленные с 2009 по 2023 гг. Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации в Референс-центр по мониторингу за возбудителем ЛЗН на базе ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора, архивные данные за период 1999–2008 гг., а также сведения, содержащиеся в электронных базах данных «Проявления лихорадки Западного Нила в Российской Федерации» (№ гос. регистрации 2021621282 от 16.06.2021 г.), «Основные переносчики вируса Западного Нила на территории Российской Федерации» (№ гос. регистрации 2022622592 от 07.09.2022 г.). Комплексная оценка эпизоотологической ситуации по ЛЗН в субъектах ЮФО осуществлена на основании сведений практических учреждений Роспотребнадзора, научно-исследовательских организаций, включая результаты собственных исследований полевого материла специалистами Референс-центра, материалов научных публикаций и диссертационных работ.

Статистическую обработку данных выполняли с помощью общепринятых методов вариационной статистики (расчет средних арифметических значений, стандартной ошибки, доверительных интервалов (CI) с доверительной вероятностью 95 %). Расчеты проведены с использованием программы Microsoft Excel 2016 (корпорация Майкрософт, США).

Результаты

Субъекты ЮФО располагаются в пределах южной зоны континентального, умеренно континентального и резко континентального климата и частично влажного субтропического (территория Краснодарского края южнее Туапсе)1. Среднелетние температуры воздуха в регионе варьируются от 22°C до 24,8℃, что способствует существованию местных очагов ЛЗН в независимости от климатических особенностей эпидемического сезона. Видовой состав кровососущих комаров на территории Волгоградской области насчитывает свыше 30 видов, Краснодарского края, Республики Крым и г. Севастополь — более 40 видов, Ростовской области — более 20 видов. Менее выраженным многообразием отличается фауна комаров в Республике Калмыкия и Астраханской области (10 и 15 видов соответственно). По данным фенологических наблюдений, сезон возможной передачи вируса Западного Нила (ВЗН) на территории Республик Калмыкия, Адыгеи, Крым, г. Севастополя, Краснодарского края начинается с первой декады марта, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей — со второй декады марта и продолжается по вторую-третью декаду сентября, при теплой осени — до конца октября. Наиболее благоприятные температурные условия и высокая численность комаров-переносчиков ВЗН отмечаются с июня по август. По территории региона проходят Средиземноморско-Черноморский, Западно-Африканский, Центрально-Азиатский и Восточно-Европейский пролетные пути мигрирующих птиц. Таким образом, субъекты ЮФО имеют оптимальные климатические и биологические условия для формирования и функционирования очагов ЛЗН.

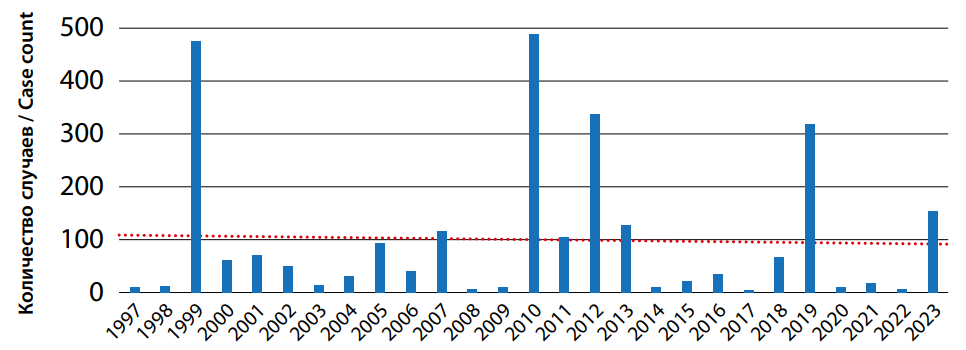

В 1997–2023 гг. в субъектах ЮФО зарегистрированы 2652 случая заболеваний ЛЗН, в среднем ежегодно — 98,2 случая. Динамика заболеваемости ЛЗН в многолетнем аспекте имеет тенденцию к снижению (рис. 1). За анализируемый период отмечено 4 подъёма заболеваемости: в 1999 г. (475 случаев), 2010 г. (488), 2012 г. (338) и 2019 г. (317). Самое низкое абсолютное число заболевших выявлено в 2017 г. (2 случая).

Рисунок 1. Динамика заболеваемости ЛЗН в Южном федеральном округе в 1997–2023 гг.

Figure 1. Dynamics of West Nile fever (WNF) incidence in the Southern Federal District between 1997 and 2023

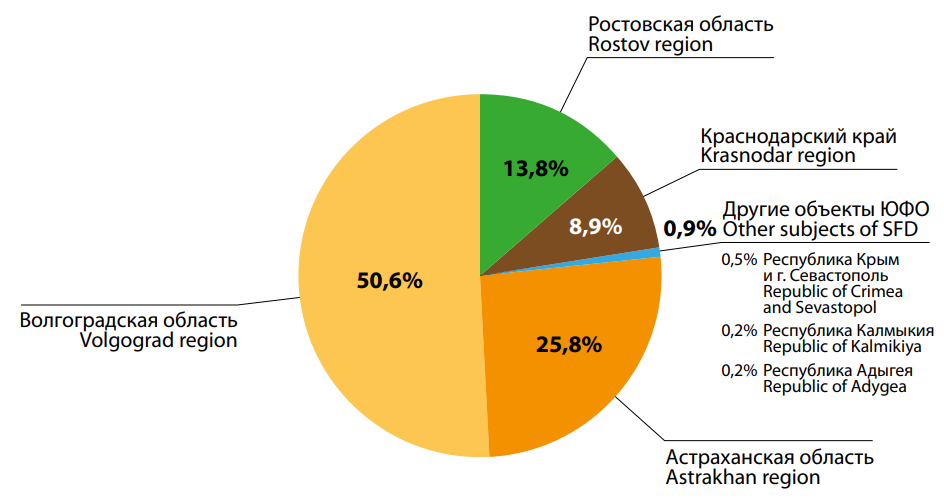

Среди субъектов ЮФО наибольший удельный вес заболеваемости ЛЗН приходится на Волгоградскую область (рис. 2). Суммируя данные о выявленных случаях, отметим, что заболевания чаще регистрируются у лиц мужского пола (56,9 %; 95% CI: 54,43‒59,31), возрастной группы «60 и более лет» (35,5%; 95% CI: 33,52‒37,50) и протекают без поражения центральной нервной системы (ЦНС) (21,4 %; 95% CI: 19,47‒23,37) и среднетяжёлом течении (73,43 %; 95% CI: 71,36‒75,51).

Рисунок 2. Распределение случаев ЛЗН по субъектам Южного федерального округа в 1997–2023 гг.

Figure 2. Distribution of cases of WNF in the Southern Federal District between 1997 and 2023

С учётом присущих территориям региона особенности ландшафта, численности и видового состава носителей и переносчиков ВЗН, численности и плотности населения, подвергающегося риску заражения, представляется актуальным провести анализ в разрезе отдельных субъектов ЮФО.

Астраханская область. Циркуляция ВЗН на этой территории, как и в России в целом, впервые установлена в 1963 г. группой специалистов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР [6–8]. До 2011 г. исследования по изучению экологии ВЗН проводились с различной интенсивностью, а имеющиеся в доступной печати сведения о них не позволяют провести качественный пространственный и временной анализ. В целом за многолетний период наблюдения показано наличие стойких очагов ЛЗН на территории Астраханской области с выраженной эпизоотической активностью в средней и нижней зонах дельты Волги [6][8][9]. В 2011‒2023 гг. энзоотичность по ЛЗН установлена для территорий 6 из 11 (54,5%) районов области (Енотаевский, Икрянинский, Красноярский, Лиманский, Харабалинский, Черноярский и г. Астрахань). Проявления эпизоотического процесса ЛЗН регистрировались ежегодно за исключением 2014, 2017 и 2018 гг. и приобрели наиболее интенсивный характер в 2013, 2016 и 2020 гг. [10]. Совокупная выявляемость маркеров ВЗН в полевом материале на территории Астраханской области составила 0,70±0,33%. Показатель зараженности комаров в этот период в среднем находился на уровне 0,76±0,33% клещей — 3,28% (однократно в 2022 г.). Высокая частота выявления положительных проб от кровососущих членистоногих отмечена в г. Астрахани, а также в Лиманском и Харабалинском районах. В биологическом материале от птиц и мелких млекопитающих положительные находки не обнаружены.

Заболеваемость ЛЗН населения в Астраханской области регистрируется с 1967 г. [9], ежегодно — с 1997 г. (за исключением 2021 г.). Случаи заболевания ЛЗН диагностированы на всех административных территориях области. Подъёмы заболеваемости здесь наблюдались в 1999, 2005, 2012, 2013 и 2019 гг., наибольшее количество случаев выявлено в 1999 г. (95 больных, из них 5 — с летальным исходом) [7–9]. Таким образом, на территории Астраханской области прослеживаются циклические колебания заболеваемости с интервалом от 5 до 6 лет. Рост заболеваемости ЛЗН, протекавший на фоне интенсификации эпизоотического процесса, отмечен только в 2013 г. В сезонном аспекте максимум заболеваемости приходится на август (51,4%; 95% CI: 45,95‒56,85). Среднемноголетний показатель заболеваемости в 1997–2023 гг. составил 2,57 (95% CI: 1,50‒3,64) случаев на 100 тыс. населения. Динамика заболеваемости в целом имеет тенденцию к снижению (y= -0,0817x + 3,7152). Общее количество летальных исходов составляет 18 (2,6%; 95% CI: 1,42‒3,78), последний случай смерти от ЛЗН подтвержден в 2019 г. Среди особенностей структуры заболеваемости следует отметить практически равномерное вовлечение в эпидемический процесс городского (49,1%; 95% CI: 43,64‒54,56) и сельского населения (50,9%; 95% CI: 45,44‒56,36), высокий удельный вес среди заболевших детей (12,3%; 95% CI: 8,73‒15,87), превышающий аналогичные значения для других субъектов ЮФО с длительно регистрируемой передачей ВЗН, и неработающего населения трудоспособного возраста (22,%; 95% CI: 18,15‒27,25), преимущественное заражение выявленных больных по месту проживания в сельской местности (43,8%; 95% CI: 38,39‒49,20), а также крайне низкая доля случаев ЛЗН с легким клиническим течением (0,6 %; 95% CI: 0,24‒1,46). По иным показателям, структура заболеваемости принципиально не отличается от таковой в ЮФО.

Волгоградская область. Энзоотичность по ЛЗН территории Волгоградской области впервые показана в начале 1980-х гг. по результатам поисковых мониторинговых исследований, выполненных специалистами института вирусологии им. Д.И. Ивановского [11]. Эпизоотологический мониторинг за ЛЗН в субъекте на постоянной основе проводится с 1999 г., что было сопряжено с регистрацией здесь первой эпидемической вспышки [8]. Суммируя данные, полученные научными и практическими учреждениями за период с 1999 по 2023 гг., циркуляция ВЗН в эпизоотическом цикле подтверждена в 30 из 39 (76,9%) административно-территориальных образований области: 27 районах и 3 городах областного подчинения (Волгоград, Волжский, Урюпинск). Положительные находки ВЗН в зоо-энтомологическом материале выявлялись ежегодно (кроме 2003 г.) в среднем с частотой 2,38±0,39%. При этом показано вовлечение в циркуляцию ВЗН всех звеньев паразитарной системы, включая случайных носителей. Заражённость ВЗН птиц в среднем составила 2,34±0,62%, мелких млекопитающих — 2,03±1,24%, клещей — 1,08±0,44%, комаров — 2,83±0,61%. Наиболее интенсивные проявления эпизоотического процесса ЛЗН выявлены в гг. Волгограде и Волжском, а также в Городищенском, Камышинском, Среднеахтубинском районах. Частота обнаружения маркеров ВЗН была выше в 2000–2002, 2006–2008, 2018–2019, 2021–2022 гг., а в годы подъёмов заболеваемости отмечена низкая активность эпизоотического процесса.

Заболеваемость населения ЛЗН в Волгоградской области из 25 проанализированных лет не регистрировались только в 2003, 2004, 2015, 2017 и 2020 гг. Циклические подъёмы заболеваемости наблюдались с интервалом от 1 до 7 лет, эпидемические вспышки выявлены в 1999, 2007, 2010 и 2012 гг. [12]. Интенсивность эпидемического процесса ЛЗН после 2013 г. соответствовала спорадическому уровню, что с учётом установленной периодичности колебаний заболеваемости может свидетельствовать о действии случайных факторов. Среднемноголетний уровень заболеваемости составил 2,03 (95% CI: 0,35‒3,71) случая на 100 тыс. населения. В многолетней динамике прослеживается тенденция к снижению числа регистрируемых больных (y= -0,1373x + 3,8172). Общая летальность находится на уровне 4,3% (58 летальных исходов, 95% CI: 3,23‒5,41). Анализу эпидемиологической ситуации по ЛЗН в Волгоградской области посвящено большое количество научных публикаций [4][8][12–14]. В связи с этим выделим только особенности эпидемического процесса и клинического течения ЛЗН: значимый вклад в заболеваемость таких социальных групп, как пенсионеры (33,2%; 95% CI: 29,78‒36,22) и служащие (21,7%; 95% CI: 19,16‒24,84), преимущественное заражение выявленных больных во время пребывания на дачных участках (38,3%; 95% CI: 34,9‒41,6), высокая выявляемость лёгких форм ЛЗН (22,1%; 95% CI: 19,21‒24,89). Территориально случаи ЛЗН диагностированы в 32 из 39 (82%) административных единиц Волгоградской области [12]. Сезонность эпидемического процесса ЛЗН также характеризуется выявлением максимального количества заболевших ЛЗН в августе (58,6%; 95% CI: 55,97‒61,23).

Ростовская область. Проявления эпизоотического процесса ЛЗН в Ростовской области регистрируются ежегодно с 2001 г. за исключением 2004, 2008, 2009 и 2018 гг. За период 2001‒2023 гг. установлена энзоотичность по ЛЗН территории 25 из 55 (45,5%) административно-территориальных образований Ростовской области. Общая выявляемость маркеров ВЗН составила 0,62±0,17%. Циркуляция возбудителя выявлена во всех компонентах паразитарной системы природных и антропоургических очагов ЛЗН [1][8][15]. Инфицированность ВЗН птиц, по данным многолетних мониторинговых исследований, составила 1,13±0,56 %, популяций мелких млекопитающих — 2,89±1,35 %, комаров — 0,62±0,18%, клещей — 0,54±0,33%, других кровососущих членистоногих (муха-кровососка) — 2,5 % (однократно в 2021 г.). Наиболее высокая частота обнаружения положительных находок из полевого материала наблюдалась в 2001, 2010, 2012, 2022 гг. Интенсивный эпизоотический процесс зарегистрирован в дельте р. Дона (Азовский, Мясниковский, Неклиновский районы) [16], Сальском, Ремонтненском районах, г. Ростове-на-Дону.

Заболеваемость населения Ростовской области регистрируется ежегодно с 2000 г. [1][15] за исключением 2002 и 2020 гг. Циклические подъёмы заболеваемости отмечены в 2005, 2007, 2010, 2012, 2019, 2023 гг., то есть с интервалом от 1 до 6 лет. В динамике заболеваемости ЛЗН выявлена общая тенденция роста (y = 0,0144x + 0,1649), среднемноголетний показатель составил 0,36 (95% CI: 0,14‒0,56) случаев на 100 тыс. населения. Суммарно за период 2000‒2023 гг. подтверждены 5 случаев смерти, связанных с ЛЗН (1,4%; 95% CI: 0,19‒2,61). Среди особенностей эпидемического процесса ЛЗН следует отметить низкую выявляемость случаев среди детей, удельный вес которых в структуре заболеваемости составил 1,0 % (95% CI: 0,13‒2,13), активное вовлечение в эпидемический процесс, помимо пенсионеров (29,5; 95% CI: 23,64‒34,36), неработающего населения трудоспособного возраста (25,1%; 95% CI: 19,88‒30,12), высокая частота регистрации ЛЗН с легким клиническим течением (24,3%; 95 % CI: 19,75‒28,91). Случаи ЛЗН зарегистрированы в 33 (60%) административно-территориальных образованиях Ростовской области, основным местом заражения больных ЛЗН являются города (37,4%; 95% CI: 31,79‒43,01). В отличие от Астраханской и Волгоградской областей в Ростовской области отмечается равномерное распределение случаев заболеваний в августе (46,6%; 95% CI: 41,6‒51,6) и сентябре (45,0%; 95% CI: 40,01‒49,99) [12].

Краснодарский край. Циркуляция ВЗН на территории Краснодарского края была установлена в 1987 г. [8][17][18]. Наиболее активный период изучения очагов ЛЗН и других арбовирусных инфекций в Краснодарском крае пришелся на 1990-е и начало 2000-х гг., однако информация о проведённых исследованиях в доступных источниках ограничена. По результатам мониторинга, подтверждён контакт с возбудителем ЛЗН более 30 видов птиц, 8 видов грызунов, крупного рогатого скота, а также заражённость ВЗН комаров на территории Отрадненского, Темрюкского, Славянского районов и г. Сочи [17]. Имеющиеся официальные данные о результатах зоолого-энтомологического мониторинга за период 2010‒2023 гг., свидетельствуют о крайне низкой выявляемости маркеров ВЗН (0,12±0,05%). Положительные находки выявлены в 2012, 2014‒2017, 2019, 2021 и 2022 гг. на территории гг. Сочи, Новороссийска, Горячего Ключа, а также в Темрюкском, Белоглинском, Выселковском районах. Таким образом, современные данные о циркуляции ВЗН в энзоотическом цикле отсутствуют на большей (84,9%) территории Краснодарского края (45 из 53 административных образований). За анализируемый период зараженность ВЗН комаров составила в среднем 0,21±0,11%, клещей — 0,08±0,01%. Иные виды животных обследованы без положительных находок.

Первые случаи заболевания ЛЗН в Краснодарском крае подтверждены ретроспективно в 1999 г. (85 случаев), в последующем —– в 2000 и 2007 гг., однако не были учтены в формах федерального статистического наблюдения. Официальная регистрация случаев ЛЗН в Краснодарском крае проводится с 2010 г. [8][18]. С этого периода по настоящее время отмечена преимущественно спорадическая заболеваемость ЛЗН, исключение составляют 2 крупные эпидемические вспышки в 2019 г. (120 больных) и 2023 г. (93 случая, 13 летальных исходов) [1]. Обращает на себя внимание, что в годы эпидемического подъёма заболеваемости эпизоотическая активность очага не выявлялась или регистрировалась на низком уровне. Среднемноголетний показатель заболеваемости ЛЗН в Краснодарском крае составил 0,3 (95% CI: 0,11‒0,48) человека на 100 тыс. населения. В многолетнем аспекте установлена общая тенденция роста заболеваемости (y= 0,0632x - 127,07). По всей видимости, частота контакта населения с возбудителем ЛЗН на территории Краснодарского края существенно выше, о чём свидетельствует неоднократная регистрация завозных случаев ЛЗН в другие субъекты России. Только официально о завозных случаях, связанных с посещением Краснодарского края, сообщили следующее: Ульяновская (2009, 2012 гг.), Пензенская (2013 г.), Липецкая (2019 г.), Ростовская области (2010, 2019 гг.), Ставропольский край (2012 г.), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2022 и 2023 гг.). Общее количество летальных исходов составило 13, летальность — 5,5% (95% CI: 2,59‒8,38). По сравнению с другими субъектами ЮФО в Краснодарском крае установлен самый высокий удельный вес форм ЛЗН, протекающих с поражением ЦНС (40,1%; 95% CI: 33,85‒46,32), а также за весь период наблюдения здесь не диагностированы случаи с лёгким клиническим течением. При анализе предполагаемых мест инфицирования ВЗН отмечен практически равнозначный вклад при проживании больных в городах (33,8%; 95% CI: 27,73‒39,78) и пребывании на дачных участках (30,0%; 95% CI: 24,12‒35,79). Территориально случаи выявлены в 23 (43,4 %) административно-территориальных образованиях края.

Республика Адыгея. Впервые информация о циркуляции ВЗН в Республике Адыгея получена, как и в Краснодарском крае, в 1980-е гг. До 2010 г. известно о единичных находках маркеров возбудителя среди основных (птиц) и неосновных (мелких млекопитающих) носителей на территории Майкопского района [17]. Систематический эпизоотологический мониторинг за ЛЗН стал проводиться с 2010 г. За анализируемый период маркеры ВЗН в зоолого-энтомологическом материале выявлены только в 2010 и 2016 гг., что не позволяет оценить интенсивность течения эпизоотического процесса. Выявляемость маркеров ЛЗН составила в среднем 0,01±0,008 %, в том числе среди комаров (0,05±0,03%) и крупных млекопитающих (0,17±0,12%). Энзоотическая передача возбудителя ЛЗН установлена для 2 из 9 (22,2%) административно территориальных единиц: Майкопском и Гиагинском районах.

Случаи заболевания ЛЗН среди населения по состоянию на начало 2024 г. официально зарегистрированы только в 2012 г. (2 случая, 1 из которых завершился летальным исходом). Также подтверждены 2 завоза ЛЗН из Республики Адыгея на территорию Краснодарского края в 2023 г. Среднемноголетний показатель заболеваемости в Республике Адыгея составляет 0,04 случая (95 % CI: 0‒0,08) на 100 тыс. населения, что является самым низким значением среди субъектов ЮФО. Заболевания диагностированы в Гиагинском районе, где установлена циркуляция ВЗН в энзоотическом цикле, и г. Майкопе. Обращает на себя внимание, что оба выявленных случая ЛЗН зарегистрированы среди детей, в то время как группой высокого риска возникновения заболевания являются лица возрастной группы 60 и более лет. Летальность, достигшая 50 %, существенно отличается от таковых данных, представленных в литературе. Усреднённая летальность среди больных ЛЗН (лёгкие, среднетяжёлые и тяжёлые формы) составляет не более 0,1 %, среди случаев с тяжёлым течением — до 20 % [19][20]. Всё вышеизложенное позволяет предположить недостаточно эффективное выявление больных ЛЗН.

Республика Крым и г. Севастополь. Сведения о проявлениях эпизоотического процесса ЛЗН на Крымском полуострове немногочисленны. Первые данные об эпизоотической активности очагов болезни относятся к 2018 г. [21]. Циркуляция ВЗН также подтверждена в 2019 и 2022 гг.2. До настоящего времени энзоотичность по ЛЗН установлена только на территории 4 из 25 (16 %) административных образований Крыма (гг. Севастополь и Феодосия, Белогорский и Красноперекопский районов, на последний из которых приходится наибольший удельный вес находок маркеров ВЗН (70 %)). Общая выявляемость маркеров ВЗН в зоолого-энтомологическом материале составила 0,34±0,19%. Все положительные находки обнаружены только в комарах (зараженность — 0,54±0,30%).

Заболеваемость населения здесь официально регистрируется с 2018 г., однако, по литературным данным, первый случай заболевания ЛЗН описан в 2013 г. За период 2018–2023 гг. в Крыму всего выявлено 13 больных ЛЗН [1], среднемноголетний показатель составил 0,11 (95% CI: 0,02‒0,20) случаев на 100 тыс. населения. Вместе с тем скрыто протекающий эпидемический процесс подтверждает неоднократная регистрация завозных случаев ЛЗН в других субъектах Российской Федерации, связанных с посещением Крымского полуострова (2019 г. — Тульская, Воронежская, Курская области, Республики Адыгея и Мордовия, 2022 г. — Ростовская область, 2023 г. — Омская область). С учётом непродолжительного периода наблюдения за эпидемиологической ситуацией проанализировать динамику заболеваемости не представляется возможным. Структура заболеваемости не отличалась от такой в ЮФО. Территориальное распределение случаев характеризуется выявлением больных в южной части Крымского полуострова, включая города-курорты Феодосию и Севастополь.

Республика Калмыкия. Циркуляция ВЗН в Республике Калмыкия подтверждена в 2000 г. [6][8]. Проявления эпизоотического процесса ЛЗН здесь регистрировались ежегодно, за исключением 2007–2009 гг. и 2021 г., с наиболее высокой частотой обнаружения положительных проб в 2006 г. и 2018 г. Энзоотическая передача ВЗН подтверждена на территории 12 из 14 (85,7 %) административных образований Республики Калмыкия (не установлена в Яшалтинском и Юстинском районах). Общая выявляемость маркеров ВЗН в полевом материале, собранном в 2000–2023 гг., составила 4,39±1,17%, в том числе 5,08±1,72% среди птиц, 4,44±1,37% — среди комаров, клещей – 1,75±0,51 %, мелких млекопитающих – 5,3 % (однократно в 2015 г.).

Вместе с тем, при такой интенсивной передаче ВЗН в очаге заболеваемость среди населения регистрируется на спорадическом уровне. Всего за период наблюдения в Республике Калмыкия выявлено 5 больных ЛЗН (в 2010 г. и 2011 г. — по 1 случаю, в 2012 г. — 3 случая), среднемноголетний показатель заболеваемости составил 0,12 (95% CI: 0,07‒0,18) случаев на 100 тыс. населения. Случаи диагностированы в г. Элисте (3 больных) и г. Лагани (2 больных). В структуре заболеваемости преобладали дети (лица в возрастной группе «1–14 лет» — 20,0% от всех случаев, «15–19 лет» — 40,0%). Все выявленные случаи имели среднетяжёлую форму течения. Также известно об 1 завозном случае ЛЗН из Республики Калмыкия (Черноземельский район) в Ставропольский край в 2018 г.

Обсуждение

Обобщённые результаты анализа эпидемиологической и эпизоотологической ситуации по ЛЗН в субъектах ЮФО свидетельствуют о том, что на изучаемых территориях сформированы стойкие очаги циркуляции ВЗН с перманентно существующим риском заражения населения. Регистрируемый при этом характер эпизоотических проявлений ЛЗН не всегда отражает реальную активность очагов болезни. Циркуляция ВЗН в эпизоотическом цикле практически ежегодно подтверждена на территории Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей и Республики Калмыкия. По всей видимости, высокая выявляемость маркеров ВЗН здесь обусловлена активным и системным участием в проведении мониторинговых исследований противочумных учреждений, включая Референс-центр. Однако если в первых трёх субъектах регистрируются как эпизоотический, так и эпидемический процессы ЛЗН, то в Республике Калмыкия при интенсивной циркуляции ВЗН в природных и природно-антропоургических очагах случаи заболевания людей не диагностируют. Преимущественное выявление положительных находок ВЗН на отдельных территориях субъектов, в том числе областных центров и прилегающих к ним районов, вероятно, можно объяснить не только наличием наиболее благоприятных факторов, способствующих передаче ВЗН, но и высокой частотой их обследования.

За многолетний период наблюдения единичные находки маркеров ВЗН обнаружены в Краснодарском крае, Республиках Адыгея, Крым и г. Севастополя, в связи с чем биоценотическая и пространственная структура очагов ЛЗН, а также их эпидемический потенциал остаются малоизученными. Низкая выявляемость маркеров ВЗН на этих территориях, на наш взгляд, не является объективным показателем, поскольку имеющиеся здесь ландшафтные и природно-климатические условия обеспечивают формирование и функционирование стойких очагов ЛЗН. В связи с этим неправомочно утверждение о наличии наиболее и менее активных очагов ЛЗН в субъектах ЮФО до проведения качественных мониторинговых исследований.

Основными же причинами низкой частоты выявления положительных находок в зоолого-энтомологическом материале или отсутствия регистрации признаков интенсификации эпизоотического процесса в годы эпидемических подъёмов заболеваемости могут быть недостаточные объёмы исследований зоолого-энтомологического материала, отбор нецелевых видов носителей и переносчиков, нарушение температурных условий при хранении и транспортировании материала и т.д. Анализ показателей и факторов, влияющих на качество и эффективность зоолого-энтомологического мониторинга, а также пути его оптимизации ранее нами обобщены на примере Волгоградской области [22].

Исходя из проявлений эпидемического процесса ЛЗН субъекты ЮФО можно распределить в три группы. В первую группу включены Волгоградская, Астраханская, Ростовская области, характеризующиеся наиболее длительным периодом регистрации заболеваемости с практически ежегодным выявлением случаев ЛЗН. На территории Астраханской, Ростовской областей эпидемический процесс имеет выраженные циклические подъёмы заболеваемости. Однако в Волгоградской области в течении 11 последних лет не наблюдается регулярных изменений в динамике заболеваемости, что, по всей видимости, может указывать на «пропуск» эпидемической вспышки вследствие снижения качества диагностической работы медицинских специалистов.

В отдельную группу следует включить Краснодарский край. Эпидемический процесс в динамике (2010–2023 гг.) здесь представлен только 2 эпидемическими вспышками, произошедшими с интервалом в 3 года, в оставшиеся годы случаи не были диагностированы или заболеваемость регистрировалась на спорадическом уровне. Для оценки цикличности проявлений эпидемического процесса на этой территории требуется более продолжительный период наблюдения.

В многолетнем аспекте общая тенденция роста числа заболевших установлена в Краснодарском крае и Ростовской области, тогда как в Астраханской и Волгоградской областях наблюдается снижение числа регистрируемых больных. Это обстоятельство при сохранении эпидемиологической напряженности природных очагов указывает на недостаточно эффективное слежение за эпидемиологической ситуацией. Возрастная, половая, социальная структуры заболевших во всех вышеперечисленных субъектах имеют сходные черты и характеризуются преобладанием среди выявленных случаев лиц мужского пола, жителей городов и старших возрастных групп. В клинической картине ЛЗН доминируют случаи гриппоподобного варианта течения заболевания и среднетяжёлой формы. Наблюдаемые отдельные различия в структуре заболеваемости или клинических проявлений ЛЗН связаны как с особенностями организации системы эпидемиологического надзора (в частности, способность медицинских специалистов выявлять лёгкие формы заболевания), так и влиянием территориальных социальных факторов (образ жизни населения и др.).

В третью группу среди субъектов ЮФО вошли Республики Калмыкия, Адыгея, Крым и г. Севастополя, в которых выявлены только единичные больные, что не позволяет оценить в настоящее время динамику и структуру заболеваемости ЛЗН. Для получения объективных данных о проявлениях эпидемического процесса ЛЗН здесь необходимо обеспечить повышение готовности органов и учреждений здравоохранения к оперативному выявлению и диагностике больных ЛЗН, а также усилить контрольную функцию Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

Заключение

Полученные результаты могут быть использованы при планировании эпизоотологического обследования в субъектах ЮФО с включением в план мониторинговых исследований районов с неустановленной циркуляцией ВЗН в эпизоотическом цикле, проведении районирования территорий по риску заражения ВЗН, оптимизации подходов к выявлению случаев заболеваний, разработки и реализации управленческих решений.

1. Южный федеральный округ. Общие сведения. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. Доступно по: http://ufo.gov.ru/district/ Ссылка активна на 10.07.2024.

2. Об обзоре и прогнозе активности природных очагов инфекционных болезней в Российской Федерации на весну 2024 г: Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №02/119-2024-32 от 10.01.2024 г. М.; 2024.

Список литературы

1. Куличенко А.Н., Малецкая О.В., Манин Е.А., Волынки на А.С., Василенко Н.Ф., и др. Эпидемиологическая обстановка по природно-очаговым инфекционным болезням на юге европейской части России в 2023 г. (Аналитический обзор). Ставрополь; 2024.

2. Прислегина Д.А., Малецкая О.В., Таран Т.В., Василенко Н.Ф. Трансмиссивные комариные инфекции на юге России (2013–2022 гг.). Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2024;1:14-21. https://doi.org/10.18565/epidem.2024.14.1.14–21

3. Леншин С.В., Патраман И.В., Альховский С.В., Вышемирский О.И. Вирусные инфекции, переносимые комарами, — риски возникновения аутохтонных случаев заболевания в Краснодарском крае (систематический обзор). Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2021;20(3):129-138. https://doi.org/10.31631/2073-3046-2021-20-3-129-138

4. Малецкая О. В., Прислегина Д. А., Таран Т. В., Платонов А. Е., Дубянский В.М., Волынкина А.С., и др. Природно-очаговые вирусные лихорадки на юге европейской части России. Лихорадка Западного Нила. Проблемы особо опасных инфекций. 2020;(1):109-114. https://doi.org/10.21055/0370-1069-2020-1-109-114.

5. Егиазарян Л.А., Березняк Е.А., Тришина А.В., Пичурина Н.Л., Хаметова А.П., и др. Серологический мониторинг природно-очаговых и зоонозных инфекций на территории Ростовской области. Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2021;(2):69-74. https://doi.org/10.18565/epidem.2021.11.2.69-74

6. Львов Д.Н., Щелканов М.Ю., Джаркенов А.Ф., Галки на И.В., Колобухина Л.В., и др. Популяционные взаимодействия вируса Западного Нила (Flaviviridae, Flavivirus) с членистоногими переносчиками, позвоночными животными, людьми в среднем и нижнем поясах дельты Волги, 2001–2006 гг. Вопросы вирусологии. 2009;2:36–43. eLIBRARY ID: 12194970 EDN: KGwKZB

7. Ковалевская А.А., Василькова О.Л., Агапов Б.Л., Куклев Е.В., Сафронов В.А., и др. Риск-ориентированная характеристика современной эпидемиологической обстановки в Астраханской области по лихорадке Западного Нила. Проблемы особо опасных инфекций. 2019;(2):74-78. https://doi.org/10.21055/0370-1069-2019-2-74-78

8. Сборник материалов по вспышке лихорадки Западного Нила в Российской Федерации в 2010 году. Под ред. Онищенко Г.Г. Волгоград: Волга-Паблишер; 2011.

9. Углева С.В., Тагирова З.Г., Тутельян А.В., Шабалина С.В. Лихорадка Западного Нила на территории Астраханской области. Инфекционные болезни. 2018;16(4):91–96. https://doi.org/10.20953/1729-9225-2018-4-91-96

10. Викторова Н.В., Бамматов Д.М. Фауна кровососущих комаров Астраханской области и их эпидемиологическое значение. Актуальные проблемы болезней, общих для человека и животных: материалы V Всероссийской научно практической конференции с международным участием. Под ред. А.Н. Куличенко; апрель 24-25, 2024; Ставрополь. Ссылка активна на 09.07.2024. https://snipchi.ru/updoc/2024/Materiali%20konferenzii.pdf.

11. Негоденко А.О., Лучинин Д.Н., Коновалов П.Ш., Павлюкова О.А., Скрынникова Е.А., и др. Скрининг маркеров арбовирусных инфекций в образцах сывороток крови здоровых доноров на территории Волгоградской области. Инфекция и иммунитет. 2019;9(5-6):743-749. https://doi.org/10.15789/2220-7619-2019-5-6-743-749

12. Никитин Д.Н., Удовиченко С.К., Путинцева Е.В., Вик торов Д.В., Топорков А.В. Лихорадка Западного Нила в Волгоградской области: особенности проявлений эпидемического процесса на современном этапе. Медицинский вестник Юга России. 2021;12(4):74-82. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2021-12-4-74-82

13. Иоанниди Е.А., Муромцева А.А., Божко В.Г., Кувшинова Т.Д., Викторов Д.В., Смелянский В.П. Особенности проявлений лихорадки Западного Нила в Волгоградской области. Вестник ВолгГМУ. 2019;(2):67-70. https://doi.org/10.19163/1994-9480-2019-2(70)-67-70

14. Монастырский М.В., Шестопалов Н.В., Акимкин В.Г., Демина Ю.В. Опыт осуществления эпидемиологического надзора за лихорадкой Западного Нила на территории Волгоградской области. Эпидемиология и инфекционные болезни. 2015;20(1):49-55. https://doi.org/10.17816/EID40864.

15. Москвитина Э.А., Забашта М.В., Пичурина Н.Л., Орехов И.В., Ломов Ю.М., и др. Лихорадка Западного Нила в Ростовской области: эколого-эпидемиологические особенности вспышки 2010 года. Проблемы особо опасных инфекций. 2011;4(110):31–35. https://doi.org/10.21055/0370-1069-2011-4(110)-31-35.

16. Савина И.В., Забашта М.В., Хаметова А.П., Добровольсикй О.П., Стенина С.И., Пичурина Н.Л. Современная активность природного очага лихорадки Западного Нила на территории Ростовской области. Современные проблемы эпидемиологии, микробиологии и гигиены: Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора; Под ред. А.Ю. Поповой; Июнь 22-24, 2022; Москва. Ссылка активна на 09.07.2024. https://meeting.fncg.ru/media/main/documents/1/27062022131148.pdf.

17. Пиликова О.М., Дерлятко С.К., Белова М.В., Гальцева Г.В., Классовская А.Е., Малай В.И. Арбовирусы и арбовирусные инфекции на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Инфекция и иммунитет. 2012;1–2 (2):179-180.

18. Жукова Л.И., Городин В.Н., Нежурин А.В., Рафеенко Г.К., Ванюков А.А. Лихорадка Западного Нила в Краснодарском крае в многолетней динамике. Вестник Дагестанской государственной медицинской академии. 2022;1(42):16-22. eLIBRARY ID: 48403624 EDN: ZqKuYS

19. Habarugira G., Suen w.w., Hobson-Peters J., Hall R.A., Bielefeldt-Ohmann H. West Nile Virus: An update on Pathobiology, Epidemiology, Diagnostics, Control and "One Health" Implications. Pathogens. 2020;9(7):589. https://doi.org/10.3390/pathogens9070589

20. Chancey C., Grinev A., Volkova E., Rios M. The global ecology and epidemiology of west Nile virus. Biomed. Res. Int. 2015:2015;376230. https://doi.org/10.1155/2015/376230

21. Тихонов С.Н. Зинич Л.С., Якунин С.Н., Абибулаев Д.Э., Пидченко Н.Н. О случае лихорадки Западного Нила в Крыму в 2018 г. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ. 2018; Саратов. eLIBRARY ID: 48271680 EDN: LqLNZK

22. Никитин Д.Н., Удовиченко С.К., Путинцева Е.В., Бородай Н.В., Топорков А.В. Оптимизация научно практических аспектов мониторинга за возбудителем лихорадки Западного Нила (на примере Волгоградской области). Медицинский вестник Юга России. 2023;14(1):93-100. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-1-93-100

Об авторах

С. К. УдовиченкоРоссия

Удовиченко Светлана Константиновна, к.м.н., в.н.с. лаборатории эпидемиологического анализа и эпизоотологического мониторинга

Волгоград

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Е. В. Путинцева

Россия

Путинцева Елена Викторовна, к.м.н., в.н.с. лаборатории эпидемиологического анализа и эпизоотологического мониторинга

Волгоград

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Н. В. Бородай

Россия

Бородай Наталья Владимировна, с.н.с. лаборатории эпидемиологического анализа и эпизоотологического мониторинга

Волгоград

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

А. В. Топорков

Россия

Топорков Андрей Владимирович, д.м.н., доцент, директор, Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора

Волгоград

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Удовиченко С.К., Путинцева Е.В., Бородай Н.В., Топорков А.В. Лихорадка Западного Нила в Южном федеральном округе: обзор эпизоотолого-эпидемиологической ситуации. Медицинский вестник Юга России. 2025;16(1):97-105. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-1-97-105

For citation:

Udovichenko S.K., Putintseva E.V., Borodai N.V., Toporkov A.V. West nile fever in the Southern federal District: an overview epizootic and epidemiological situation. Medical Herald of the South of Russia. 2025;16(1):97-105. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-1-97-105