Перейти к:

Современная эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по коксиеллезу на территориях Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-2-142-154

Аннотация

Цель: охарактеризовать динамику и интенсивность заболеваемости лихорадкой Ку за период с 2015 по 2022 гг., определить территории риска заражения людей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и в новых субъектах Российской Федерации.

Материалы и методы: для эпидемиологического анализа использованы материалы аналитических обзоров «Эпидемиологическая обстановка по природно-очаговым инфекционным болезням в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах» и государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения» за 2015–2022 гг., отчётные данные Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» и Управлений Роспотребнадзора по ДНР и ЛНР. В 2022–2023 гг. методом ПЦР проведено исследование на наличие ДНК Coxiella burnetii в пробах иксодовых клещей и мелких млекопитающих в Ростовской области и в 2023 г. – в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Результаты: при анализе территориального распределения случаев лихорадки Ку в Астраханской области и Ставропольском крае выявлен кластер наиболее неблагополучных районов. Анализ условий инфицирования больных лихорадкой Ку в Ростовской области установил, что наиболее вероятными факторами передачи являются объекты окружающей среды в личных подсобных хозяйствах. Выявлена циркуляция C. burnetii в природных биотопах районов Ростовской области, ДНР и ЛНР.

Выводы: эпидемический процесс лихорадки Ку в основном носит локальный, ограниченный характер в разрезе муниципальных районов Астраханской и Ростовской областей, Ставропольского края. Спорадическая заболеваемость лихорадкой Ку не отражает её фактический уровень. Отсутствуют убедительные данные, свидетельствующие о ведущей роли сельскохозяйственных животных как первичного звена в формировании эпизоотического процесса лихорадки Ку в антропургических очагах.

Ключевые слова

Для цитирования:

Сокиркина Е.Н., Носков А.К., Пичурина Н.Л., Цай А.В., Симакова Д.И., Ковалев Е.В. Современная эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по коксиеллезу на территориях Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Медицинский вестник Юга России. 2024;15(2):142-154. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-2-142-154

For citation:

Sokirkina E.N., Noskov A.K., Pichurina N.L., Tsay A.V., Simakova D.I., Kovalev Ye.V. The current epizootic and epidemiological situation of coxiellosis in the territories of the Southern, North Caucasian Federal Districts, Donetsk, Lugansk People's Republics, Zaporizhia and Kherson regions. Medical Herald of the South of Russia. 2024;15(2):142-154. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-2-142-154

Введение

Лихорадка Ку (коксиеллёз) — зоонозное инфекционное заболевание с природной очаговостью [1][2][3], характеризующееся различными механизмами и путями передачи возбудителя Coxiella burnetii. С учётом высокой устойчивости C. burnetii во внешней среде особое значение имеет аспирационный путь передачи возбудителя. В связи с тем, что первичные природные очаги этой инфекции в настоящее время на территории Российской Федерации (РФ) отсутствуют [4], на современном этапе эпидемический процесс во многом зависит от эпизоотической активности в антропургических очагах конкретной территории. Источниками заражения для человека в антропургических очагах является широкий спектр сельскохозяйственных и домашних животных, с ведущей ролью коз, овец и крупного рогатого скота (КРС). Кроме того, существенное значение в инфицировании человека могут оказывать контаминированные C. burnetii объекты жизнедеятельности животных (подстилка, фураж и пр.) [5][6].

Уровень заболеваемости лихорадкой Ку в РФ носит неравномерный характер. По данным Шпынова С.Н. с соавт. [4], в многолетней динамике заболеваемости коксиеллёзом в РФ прослеживается три периода: с 1957 по 1968 гг., когда наблюдалось резкое (до 12 раз) снижение заболеваемости; 1969–1999 гг. — стабилизация эпидемического процесса со средним количеством, достигающим 186 случаев в год; 2000–2019 гг. — умеренное относительно предыдущего периода, снижение заболеваемости. В настоящее время в стране наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (ФО), что, кроме прочих причин, во многом обусловлено доступностью лабораторной диагностики и наличием практического опыта у медицинского персонала [4][7]. В остальных субъектах РФ заболеваемость лихорадкой Ку регистрируется периодически и, по мнению ряда авторов, не отражает её фактический уровень [4][7].

Кроме того, после вхождения в 2022 г. в состав РФ Донецкой, Луганской Народных Республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в связи с отсутствием системного мониторинга за лихорадкой Ку на этих территориях в течение последних трех десятилетий эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация требует уточнения с целью установления рисков заболевания людей. По обрывочным ретроспективным данным заболеваемость лихорадкой Ку в Донецкой области регистрировалась ежегодно в период с 2007 по 2010 гг. [8], в ДНР — в 2017 и 2018 гг. выявлено по одному случаю заболевания [9], в 2019 г. — 16 случаев1. Кроме того, в 2011–2013 гг. и в 2017 г. на поиск антител к C. burnetii серологическим методом в совокупности обследовано 354 лихорадящих больных и 169 лиц, имеющих профессиональные риски заражения, а также с симптомами заболевания, не исключающими коксиеллёз. Антитела к возбудителю обнаружены у 13 обследованных (3,7 %) [9]. Необходимо отметить, что, по представленным Управлением Роспотребнадзора по ДНР данным шесть административных территорий субъекта, на территории которых расположено 12 населенных пунктов, являются эндемичными по лихорадке Ку. В Херсонской и Запорожской областях на фоне отсутствия сведений о заболеваемости людей и животных в 2019 г. исследовано 60 образцов сывороток крови КРС: в Херсонской области выявлено 5,0 % положительных проб; в Запорожской — 0 [10]. По доступным сведениям, в ЛНР с 2015 по 2022 гг. случаев заболевания людей и положительных проб в биологическом материале от животных не регистрировалось.

С учётом того, что в настоящее время эпидемический процесс определяется активностью антропургических очагов, в основном связанных с животноводством, основной группой риска заражения являются лица, осуществляющие сельскохозяйственные работы, в том числе в личных подворьях. По данным сельскохозяйственной переписи 2021 г. в РФ общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составляла 52 442,8 тыс. га, из них 7 811,3 тыс. га (14,9 %) приходилось на Южный федеральный округ (ЮФО) и 2 893,2 тыс. га (5,5 %) — на Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО). В ЮФО наибольшая посевная площадь приходится на Ростовскую область (РО) (2 885,2 тыс. га), Краснодарский край (2 429,7 тыс. га) и Волгоградскую область (1 834,1 тыс. га); в СКФО — Ставропольский край (2 322,0 тыс. га). Поголовье КРС, коз и птиц в ЮФО и СКФО относительно небольшое и составляет 10 %, 24,5 % и 11,9 % соответственно от всего в РФ. При этом самое большое в РФ поголовье овец отмечено в СКФО (1 892,3 тыс. гол.; 54,8 %) и ЮФО (639,1 тыс. гол.; 18,5 %). В ЮФО наибольшее количество овец находится в Республике Калмыкия (52,4 %) и Волгоградской области (22,0 %), в СКФО — в Республике Дагестан (64,7 %)2. По данным Федеральной службы государственной статистики, за период с 2014–2022 гг. в РФ удельный вес числа сельских жителей составляет 25,6 %, в ЮФО этот показатель составляет 37,4 %, в СКФО — 50,2 %. При этом по субъектам данных ФО доля сельского населения варьируется от 6,8% (г. Севастополь) до 54,4% (Республика Калмыкия) в ЮФО и от 35,8% (Республика Северная Осетия-Алания) до 63,9% (Чеченская Республика) в СКФО3. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., среднегодовая численность всех работников сельскохозяйственных организаций в 2015 г. в РФ составляла 1 323 958 человек, из них 206 288 человек приходилось на ЮФО и 76 854 — на СКФО, среди лиц, занятых в сельскохозяйственных работах, основное количество приходится на мужчин в возрасте 30–59 лет (508 250 человек; 47,9 %), в ЮФО и СКФО — 50,7 % и 50,2 % соответственно4. Представленные сведения обусловливают высокие риски заболевания людей лихорадкой Ку на территориях отдельных субъектов Южного и Северо-Кавказского ФО. Кроме того, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, на территориях которых продолжается чрезвычайная ситуация, с учётом современных социальных и экономических особенностей отмечается высокая степень контактов населения в природных биотопах с носителями и переносчиками возбудителей природно-очаговых и зоонозных болезней, в том числе лихорадки Ку.

Цель исследования — охарактеризовать динамику и интенсивность заболеваемости лихорадкой Ку за период с 2015 по 2022 гг., определить территории риска заражения людей в Южном и Северо-Кавказском ФО, в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Материалы и методы

Для эпидемиологического анализа использованы материалы государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения» в Республике Калмыкия, Ставропольском крае, Волгоградской и Ростовской областях за период с 2015–2022 гг., данные аналитических обзоров «Эпидемиологическая обстановка по природно-очаговым инфекционным болезням в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах» за 2015–2022 гг., отчётные данные Управлений Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, материалы о 37 случаях лихорадки Ку за 2022–2023 гг., предоставленные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» и Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области.

В 2023 г. для лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для обнаружения ДНК C. burnetii в пробах полевого материала сформирована 251 проба (190 проб мелких млекопитающих, 47 — клещей , 14 — объектов окружающей среды (ООС)) из шести районов ДНР и 296 проб (285 проб мелких млекопитающих, 5 — клещей, 1 — блох, 5 — ООС) из семи районов и двух городов ЛНР.

На территории Ростовской области в период 2022–2023 гг. эпизоотологический мониторинг проведён не только в природных биотопах, но и в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) заболевших. За 2022 г. в ЛПХ в двух районах отобрана 21 проба различных субстратов (фураж, подстилка, помёт домашних птиц, сено, солома, молоко, труп козлёнка), 32 сыворотки КРС и МРС, 28 проб клещей, снятых с КРС, и поймана одна домовая мышь, также исследован полевой материал (89 проб клещей, 422 пробы мелких млекопитающих, три пробы воды, 7 проб погадок хищных птиц), собранный в 21 муниципальном образовании. За 2023 г. в ЛПХ в трёх районах исследованы 47 проб различных субстратов (подстилка, фураж, молоко и пр.), предположительно контаминированных C. burnetii, 25 сывороток КРС и мелкого рогатого скота (МРС), три пробы иксодовых клещей, снятых с КРС, а также полевой материал (65 проб переносчиков, 103 — носителей, пять — ООС), собранный на 16 административных территориях. Все пробы исследованы методом ПЦР.

Результаты

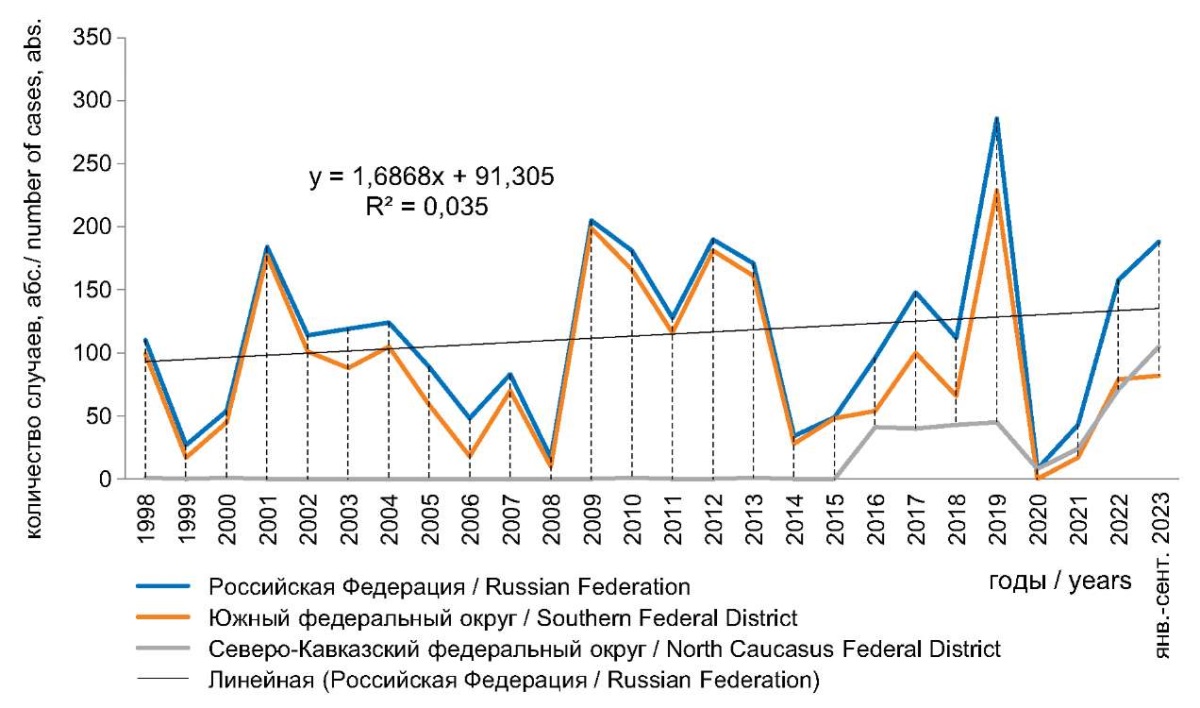

В ХХI в. на территории РФ периоды роста заболеваемости коксиеллезом сменяются периодами снижения до спорадических случаев, с общей тенденцией к росту. С 2000 по 2022 гг. прослеживается три волны заболеваемости: 2000–2008 гг. (первый цикл); 2009–2014 гг. (второй цикл); третий цикл начал формироваться в 2015 г. и протекает по настоящее время (рис. 1). В первом цикле отмечены 832 случая болезни, во втором — 909. В течение третьего цикла, несмотря на резкое снижение заболеваемости во время масштабных ограничительных мероприятий в период пандемии новой коронавирусной инфекции, зарегистрировано 900 больных лихорадкой Ку.

Отдельно необходимо отметить, что в первые два цикла заболеваемость в РФ формировалась за счёт высокого уровня инцидентности в Астраханской области (ЮФО). В РФ за этот период зарегистрирован 1741 случай лихорадки Ку, на Астраханскую область пришлось 77,1 % (1 342 случая). Доля этого субъекта РФ в общей по стране структуре варьировалась от 29,4 % (2008 г.) до 93,6 % (2013 г.), причём на Астраханскую область в этот период приходилось от 50,0 % (2008 г.) до 99,4 % (2013 г.) от всей заболеваемости в ЮФО. С учётом закономерности развития эпизоотического процесса в антропургических очагах и с опорой сугубо на статистические данные о выявленных случаях заболевания людей резонно предположить, что эпизоотический процесс в Астраханской области поддерживается путём заноса C. burnetii в благополучные по этой инфекции частные хозяйства больными сельскохозяйственными животными или продуктами их жизнедеятельности. В свою очередь доминирующие виды мелких млекопитающих включались в эпизоотический процесс вторично. В третьем цикле на долю Астраханской области пришлось 57,6 % случаев (627), тогда как на Ставропольский край — 34,6 % (376 случаев), причём с 2021 г. количество заболевших на Ставрополье (199 случаев) превышает аналогичный показатель в Астраханской области (136), что в свою очередь свидетельствует об активности эпидемического и эпизоотического процессов на территории данного субъекта РФ и, вероятно, об увеличении неблагополучных по лихорадке Ку частных хозяйств, недостаточном ветеринарном контроле за сельскохозяйственными животными и за их перемещением в другие частные хозяйства.

Рисунок 1. Динамика зарегистрированных случаев лихорадки Ку

в Российской Федерации, Южном и Северо-Кавказском ФО

с 1998 г. по сентябрь 2023 г. (абс.)

Figure 1. Dynamics of registered cases of Q fever

in the Russian Federation, the Southern and North Caucasus Federal Districts

from 1998 to September 2023 (abs.)

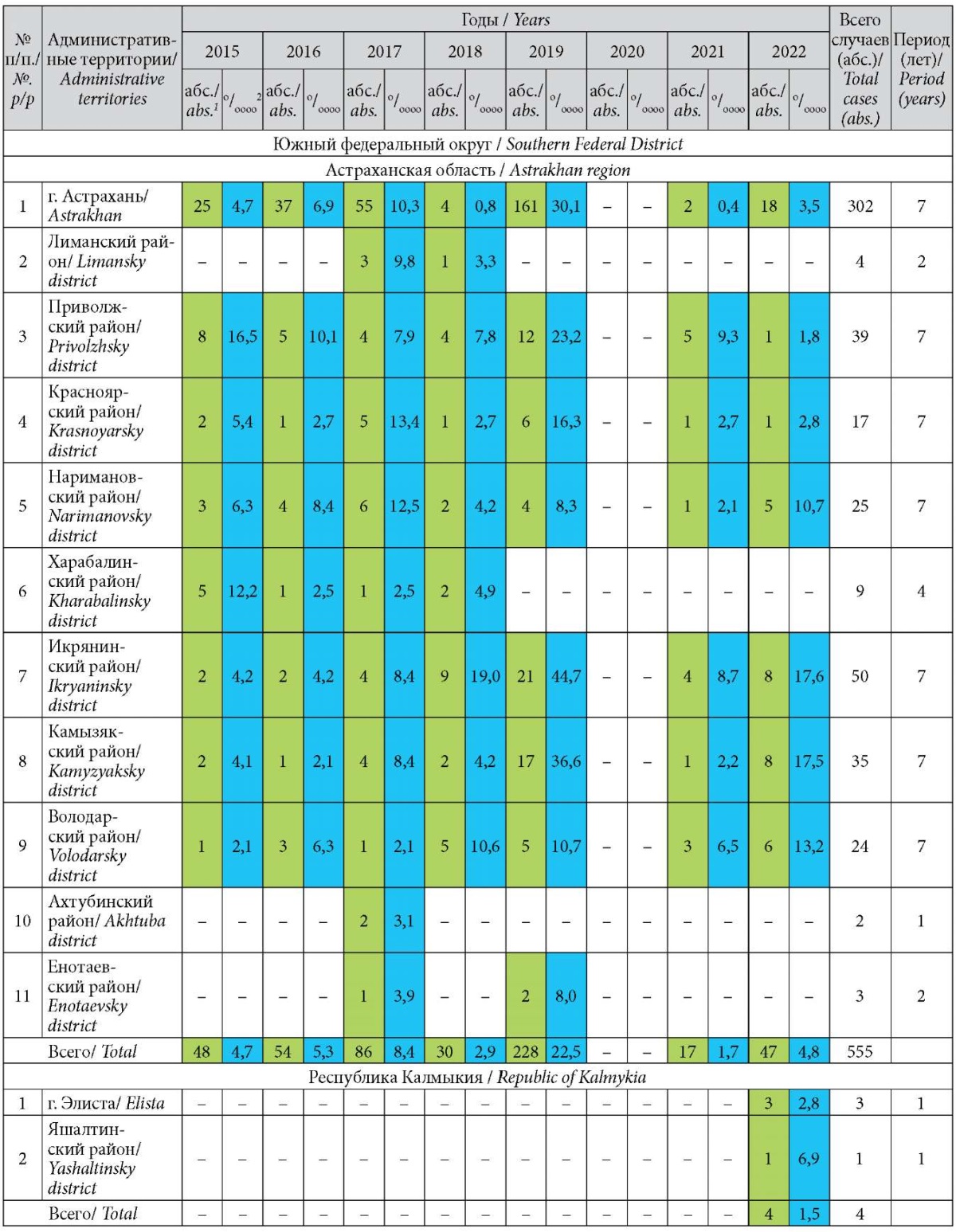

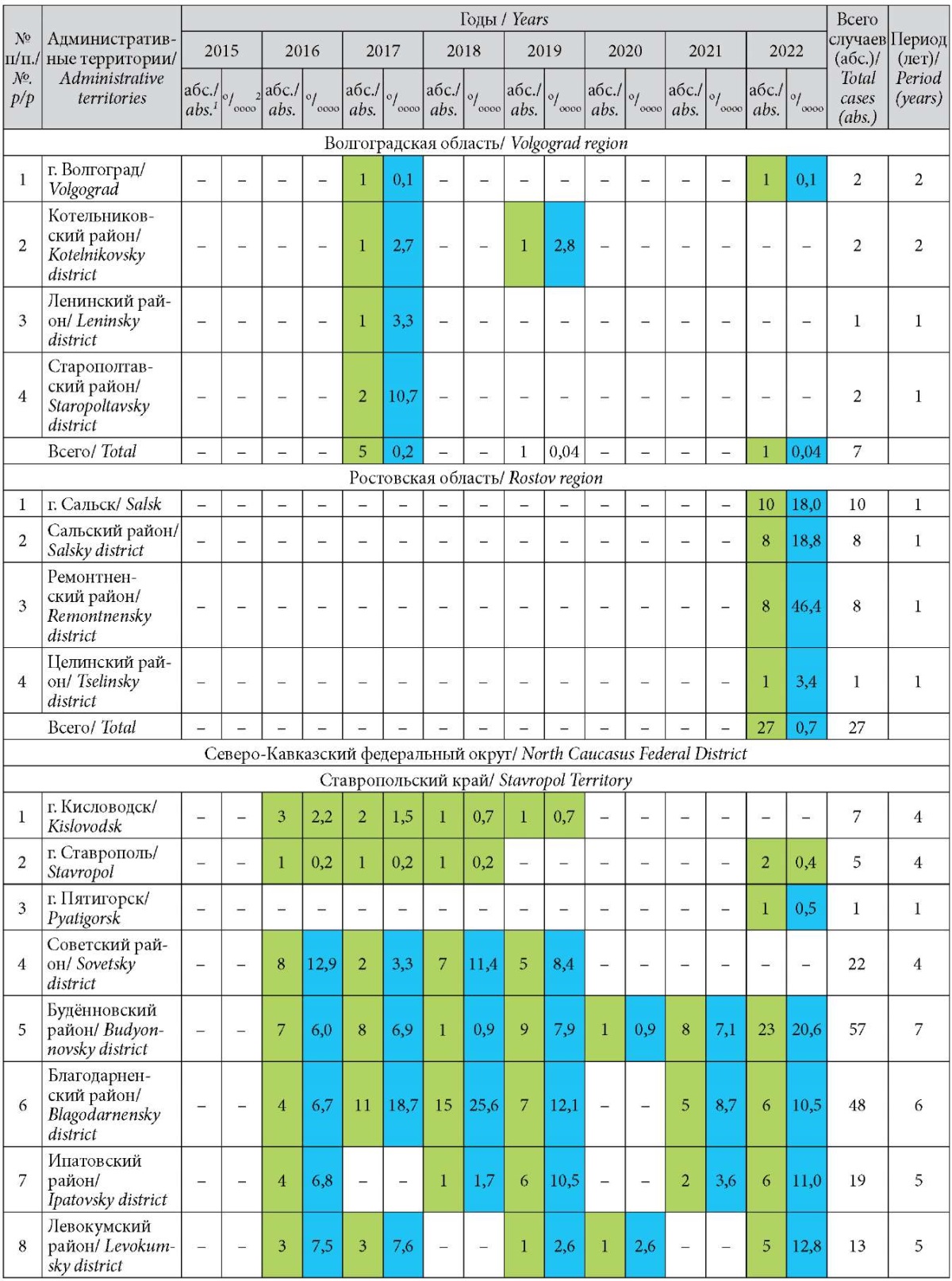

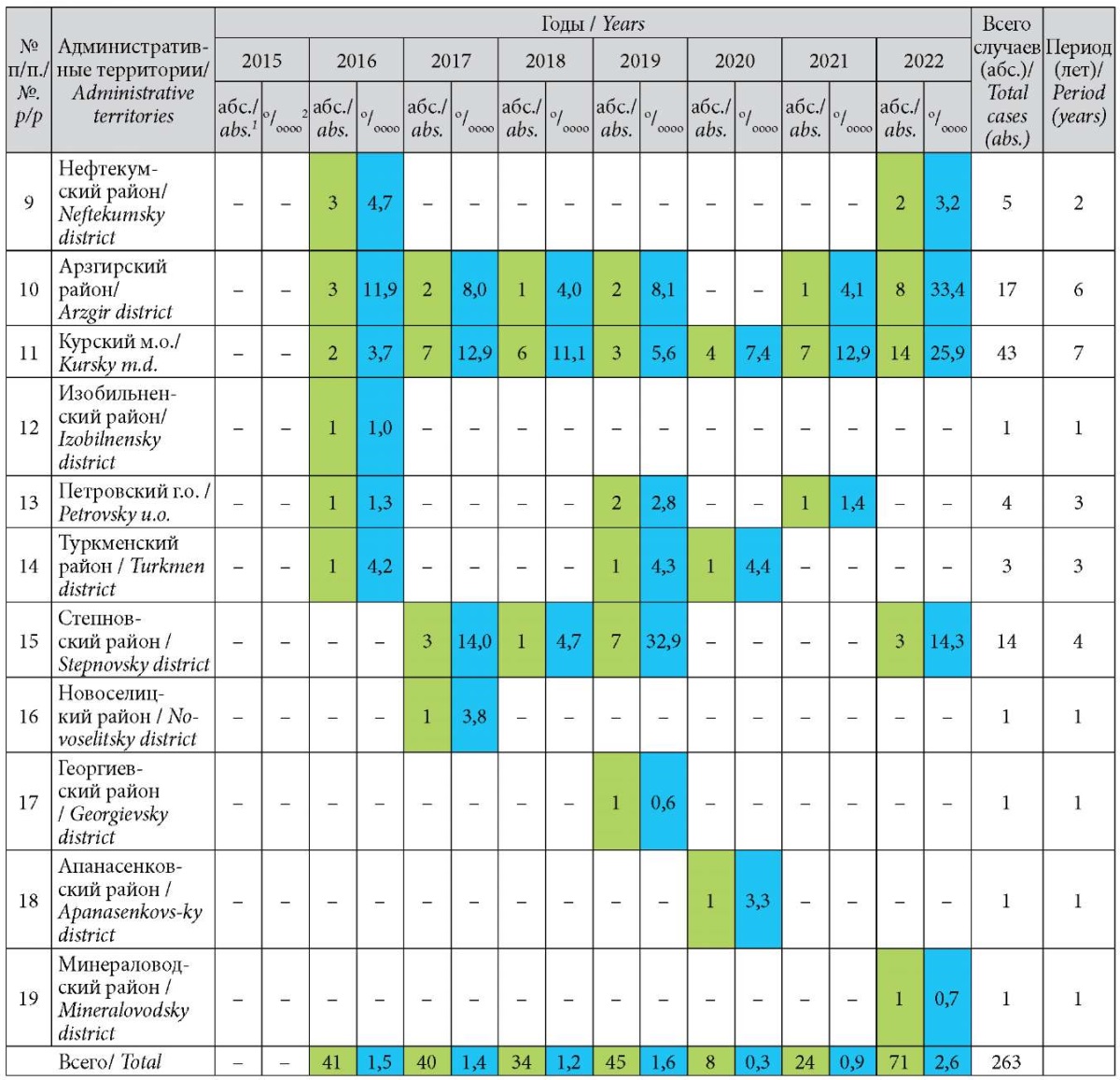

За восьмилетний период (третий цикл, 2015–2022 гг.) зарегистрировано 973 случая лихорадки Ку в 14 субъектах РФ5. На ЮФО пришлось 75 % случаев (675). Как и в прежние годы, основное количество заболевших отмечено в Астраханской области (61,7 % от всех зарегистрированных в 2015–2022 гг., 555 случаев), значительно меньше — в Ростовской (3,0 %, 27)6, Волгоградской (0,8 %, 7)7 областях и Республике Калмыкия (0,4 %, 4)8. В Северо-Кавказском ФО заболеваемость регистрировалась только на территории Ставропольского края (30,2 %, 263) [11]. Кроме того, периодически случаи лихорадки Ку регистрировались в Центральном ФО — Воронежская область (1,7 %, 15 случаев), г. Москва (0,3 %, 3) и Тверская область (0,1 %, 1); Сибирском ФО — Новосибирская область (9 %, 8); Приволжском ФО — Самарская (0,7 %, 6) и Ульяновская (0,1 %, 1) области; Северо-Западном ФО — Ленинградская область (0,1 %, 1).

По данным на 01.10.2023 г., в РФ отмечено 188 случаев лихорадки Ку в пяти субъектах (Ставропольский край (104 случая), Астраханская (72), Ростовская (10), Псковская (1) области и Карачаево-Черкесская Республика (1)), что выше (152) в сравнении с аналогичным периодом 2022 г.9. С января по сентябрь 2023 г. на ЮФО приходилось 82 случая (43,6 %), а на СКФО — 105 (55,9 %).

В Астраханской области заболевания людей отмечались практически ежегодно, за исключением 2020 г., что может быть связано с началом пандемии новой коронавирусной инфекции и введением масштабных ограничительных мероприятий. Основное количество заболеваний приходилось на жителей г. Астрахани и шести муниципальных районов (Приволжский, Красноярский, Наримановский, Икрянинский, Камызякский и Володарский районы)10. На этих территориях отмечено 492 случая, что составило 96,4 % за анализируемый период (табл. 1). Необходимо отметить, что распределение заболеваемости населения по районам области свидетельствует о том, что территориально эти муниципальные образования образуют единый кластер в Астраханской области с наиболее неблагополучной эпидемиологической ситуацией (рис. 2), что в свою очередь подразумевает необходимость проведения комплексного эпизоотологического обследования с целью установления факторов и условий, способствующих циркуляции C. burnetii в данных биоценозах. В указанных районах ведущее место занимает мясо-молочное животноводство и скотоводство, что косвенно определяет возможность накопления возбудителя в хозяйствах и может являться фактором последующего инфицирования людей11.

В анализируемом восьмилетнем периоде (третий цикл — 2015–2022 гг.) аналогичная эпидемиологическая ситуация складывалась и в Ставропольском крае, на территории которого также сформировался кластер муниципальных районов с неблагополучной по коксиеллезу эпидемиологической ситуацией (рис. 2). В этот кластер вошли Буденновский, Благодарненский, Курский, Советский, Арзгирский, Степновский и Левокумский районы, на которые пришлось 214 случаев заболевания людей, что составило 81,4 % от всех зарегистрированных в субъекте (табл. 1)12. Статистические данные свидетельствуют о том, что в этих районах население в основном занимается животноводством и птицеводством, в том числе разводят овец и коз13.

Таблица / Table 1

Заболеваемость лихорадкой Ку

в Южном и Северо-Кавказском Федеральных округах, 2015–2022 гг.

Incidence of Ku fever

in the Southern and North Caucasian Federal Districts, 2015-2022

Примечание: «–» — отсутствие зарегистрированных случаев лихорадки Ку;

¹ — абсолютные случаи; ² — показатель заболеваемости на 100 тысяч населения.

Note: «–» — no reported cases of Q fever;

¹ — absolute cases; ² — the incidence rate per 100 thousand people.

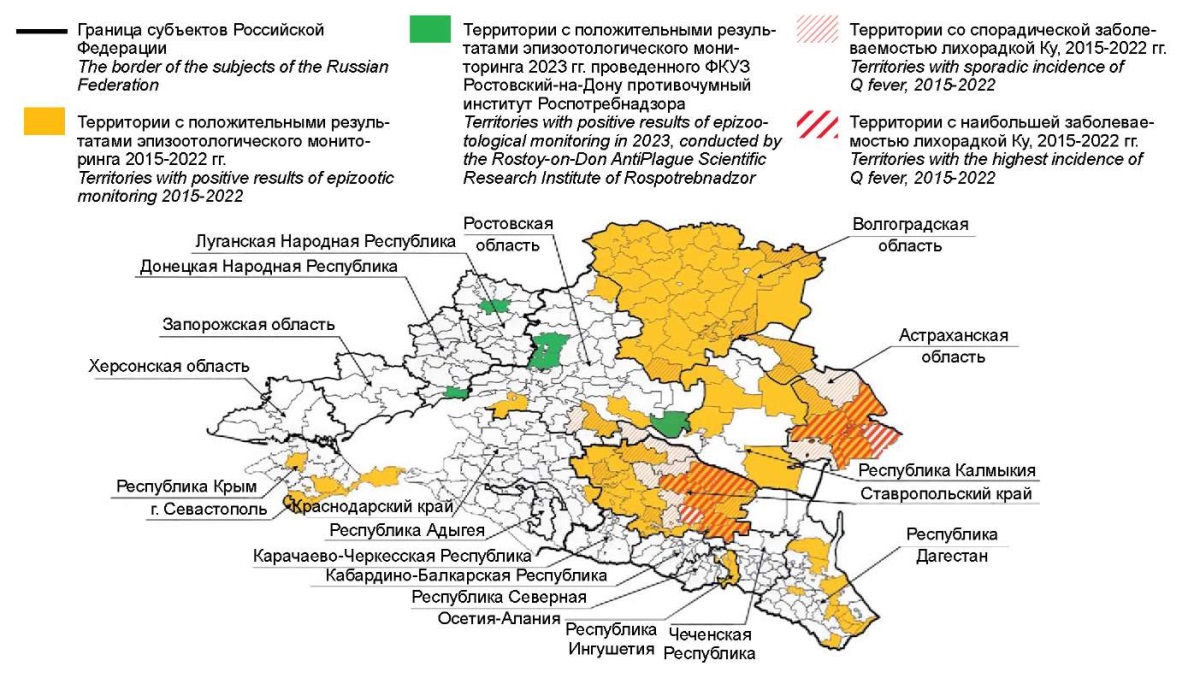

Рисунок 2. Распределение случаев лихорадки Ку

и положительных проб иксодовых клещей и мелких млекопитающих

на обследованных территориях в ЮФО и СКФО (2015–2022 гг.),

Ростовской области, ДНР и ЛНР (2023 г.).

Figure 2. Distribution of cases of Q fever

and positive samples of ixodic ticks and small mammals

in the surveyed territories in the Southern Federal District

and the North Caucasus Federal District (2015-2022),

the Rostov region, the DPR and the LPR (2023).

Обсуждение

Анализ доступных сведений по результатам эпизоотологического мониторинга за циркуляцией C. burnetii на территориях Южного и Северо-Кавказского ФО свидетельствует об отсутствии системного подхода к его проведению. Отсутствуют сведения об инфицированности сельскохозяйственных, домашних и диких животных, что не позволяет достоверно установить территории риска инфицирования человека, а также количество больных животных, особенно в личных подворьях, в которых осуществляется бесконтрольное перемещение животных и их убой. В свою очередь данные о циркуляции C. burnetii среди мелких млекопитающих носят фрагментарный характер и не позволяют полноценно оценить активность эпизоотического процесса в природных стациях. Кроме того, не всегда проводится полноценное эпидемиологическое расследование случаев заболевания людей лихорадкой Ку с установлением источника инфицирования.

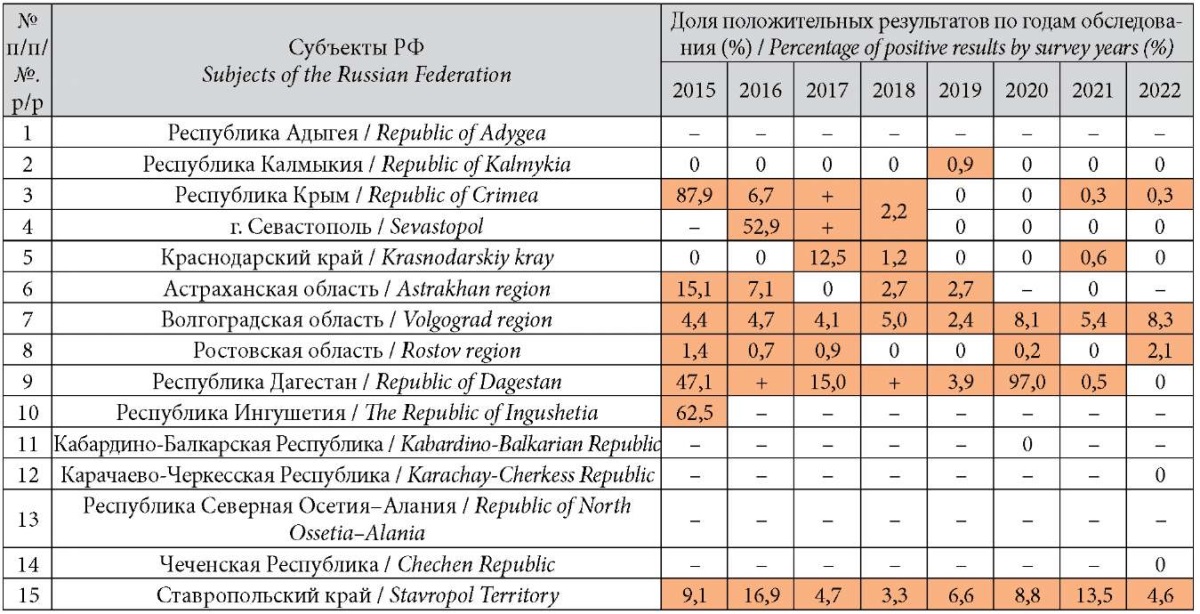

За период 2015–2022 гг. эпизоотологический мониторинг за циркуляцией C. burnetii в природных биотопах проводился в семи субъектах Южного и пяти Северо-Кавказского ФО. Однако не во всех субъектах обследование проводили ежегодно (табл. 2) [21–28].

Результаты эпизоотологического мониторинга в период с 2015 по 2022 гг. показали вовлечённость в эпизоотический процесс иксодовых клещей. На территории Астраханской области положительные находки в пробах клещей (Dermacentor niveus, Hyalomma marginatum, Rhipicephalus pumilio, Hyalomma scupense, Dermacentor marginatus) обнаружены в Приволжском, Красноярском, Наримановском, Икрянинском, Камызякском, Ахтубинском и Енотаевском районах. Кроме того, положительные находки в пробах клещей выявлялись в Краснодарском крае (Успенский район — H. marginatum, H. scupense, D. marginatus, 2017–2018 гг., г. Туапсе — Ixodes ricinus, 2021 г.), Республике Калмыкия (Целинний, Кетченерский, Сарпинский, Черноземельский и Юстинский районы, 2019 г.), Ставропольском крае (г. Кисловодск, г. Ставрополь, г. Пятигорск, г. Невинномыск, г. Ессентуки, г. Минеральные Воды и в 23 районах, ежегодно) — 14 видов клещей. В Республике Дагестан положительные находки в пробах иксодовых клещей обнаруживались ежегодно, за исключением 2022 г. При однократном проведении эпизоотологического мониторинга (2015 г.) на поиск ДНК C. burnetii в Республике Ингушетия (Джейрахский, Назрановский, Сунженский районы) в пробах клещей D. marginatus, H. marginatum обнаруживались маркеры возбудителя. На территории Волгоградской области маркеры C. burnetii выявлялись при исследовании проб иксодовых клещей (Rhipicephalus rossicus, D. marginatus, H. marginatum, Dermacentor reticulatus) и мелких млекопитающих (ММ) (мыши лесная, домовая, желтогорлая и полевая, полевки обыкновенная и рыжая, землеройка белозубка, крыса серая, серый хомячок). За период 2015–2022 гг. ежегодно положительные находки выявили в трёх городах (Волгоград, Волжский и Урюпинск) и во всех 33 районах области (рис. 2).

Таблица / Table 2

Удельный вес положительных проб биологического материала

от мелких млекопитающих на лихорадку Ку

в субъектах ЮФО и СКФО, 2015–2022 гг. (%)

The proportion of positive samples

of biological material from small mammals for Q fever

in the subjects of the Southern Federal District

and the North Caucasus Federal District, 2015–2022 (%)

Примечание: «–» — эпизоотологический мониторинг не проводился;

«+» — наличие положительных проб.

Note: «–» — epizootological monitoring was not carried out;

«+» — the presence of positive samples.

В 2023 г. проведён эпизоотологический мониторинг для установления циркуляции C. burnetii среди мелких млекопитающих на территории Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Для лабораторного исследования полевого материала из ДНР сформирована 251 проба (190 проб ММ, 47 — клещей, 14 — ООС) в шести районах, ЛНР — 296 проб (285 проб ММ, 5 — клещей, 1 — блох, 5 — ООС) в семи районах и двух городах. Удельный вес положительных проб в ДНР составил 0,8 %, в ЛНР — 0,3 %. ДНК C. burnetii обнаружена в пробах ММ (европейская лесная и малая лесная мыши), что свидетельствует о циркуляции возбудителя в природных биотопах этих субъектов РФ и не исключает его циркуляции среди сельскохозяйственных животных в частных подворьях, что требует дальнейшего изучения. На территории Запорожской и Херсонской областей положительные результаты не обнаружены (рис. 2).

В 2022 и 2023 гг. после периода длительного эпидемиологического благополучия в Ростовской области выявлено 27 (0,64 0/0000) и десять (0,24 0/0000) случаев лихорадки Ку соответственно (табл. 3).

Таблица / Table 3

Основные показатели, характеризующие заболеваемость лихорадкой Ку

в Ростовской области в 2022–2023 гг.

The main indicators characterizing the incidence of Q fever

in the Rostov region in 2022-2023

Наименование показателя / The name of the indicator | Годы / Years | ||

2022 | 2023 | ||

Число случаев (абс.) / Number of cases (abs.) | 27 | 10 | |

Показатель заболеваемость (0/0000) / The incidence rate (0/0000) | 0,64 | 0,24 | |

Территориальное распределение зарегистрированных случаев (абс.) / Territorial distribution of reported cases (abs.) | Ремонтненский р-н / Remontnensky district | 8 | 7 |

Сальский р-н / Salsky district | 8 | 2 | |

Целинский р-н / Tselinsky district | 1 | 0 | |

Дубовский р-н / Dubovsky district | 0 | 1 | |

г. Сальск / Salsk | 10 | 0 | |

Сезонность / Seasonality | весенне-летняя / seasonality май–август / may–august | летняя / summer июнь–август / june–august | |

Период с максимальными показателями заболеваемости / The period with the highest incidence rates | месяц / month | июнь/ june | июнь/ june |

число случаев (абс.) / number of cases (abs.) | 16 | 5 | |

удельный вес (%)/ specific gravity (%) | 59,3 | 50,0 | |

Категория больных, абс. (%) / Category of patients, abs. (%) | городские жители / urban residents | 10 (37,1) | 0 (0) |

сельские жители / rural residents | 17 (62,9) | 10 (100,0) | |

Гендерный состав, абс. (%) / Gender composition, abs. (%) | мужчины / men | 21 (77,8) | 9 (90,0) |

женщины / women | 6 (22,2) | 1 (10,0) | |

Возрастной состав, абс. (%) / Age composition, abs. (%) | 8–14 лет / 8–14 years old | 4 (14,8) | 1 (10,0) |

15–17 лет / 15–17 years old | 2 (7,4) | 2 (20,0) | |

18–59 лет / 18–59 years old | 19 (70,4) | 7 (70,0) | |

60–69 лет / 60–69 years old | 0 | 0 | |

70–79 лет / 70–79 years old | 2 (7,4) | 0 | |

Социальный состав, абс. (%) / Social composition, abs. (%) | Рабочие / Workers | 9 (33,3) | 1 (10,0) |

Неработающие / Non-working | 7 (25,9) | 5 (50,0) | |

Учащиеся/студенты / Students | 7 (25,9) | 3 (30,0) | |

Пенсионеры / Pensioners | 2 (7,4) | 0 | |

Служащие / Employees | 2 (7,4) | 1 (10,0) | |

Отмечают наличие личного подсобного хозяйства, больных (%) / Note the presence of a personal subsidiary farm, patients (%) | 18 (66,6) | 1 (100,0) | |

Основное число заболевших сельских жителей в РО как в 2022, так и в 2023 гг. пришлось на два района: Ремонтненский (восемь и семь соответственно) и Сальский (восемь и два), что составило 67,6 % от всех случаев в анализируемом периоде. Отдельно стоит выделить, что в 2023 г. один новый случай лихорадки Ку в Ремонтненском районе (с. Ремонтное) зарегистрирован в том же частном хозяйстве, что и в 2022 г. Необходимо отметить, что эти районы РО, равно как и Дубовский, на территории которого в 2023 г. выявлен один случай болезни, относятся к территориям с развитым мясным скотоводством, в том числе в личных подворьях содержится значительное количество овец14. Среди городского населения отмечено 10 случаев заболевания в г. Сальске (2022 г.), однако по результатам эпидемиологического расследования установлено, что наиболее вероятным фактором инфицирования городских жителей является уход за животными в частных подворьях. Отсутствие случаев заболевания среди городского населения г. Сальска в 2023 г., по нашему мнению, связано с эффектом от реализации комплекса противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проведенных территориальными органами и организациями Роспотребнадзора и ветеринарной службой в 2022 г. Максимальное количество заболевших людей отмечено в июне, что совпадает с периодом выпаса скота, стрижки овец и другой хозяйственной деятельности. Болели, в основном, мужчины (81,1 %) трудоспособного возраста (70,3 %), лица без определенного рода занятий (32,4 %), рабочие (27,0 %), учащиеся высших, средних (10,8 %) и общеобразовательных (16,2 %) учреждений, что обусловлено их большей вовлеченностью в сельскохозяйственные трудовые процессы. Этот факт подтверждается наличием у большинства заболевших личных подсобных хозяйств, в которых содержатся сельскохозяйственные животные (табл. 3).

В то же время анализ условий, способствующих инфицированию, свидетельствует, о том, что отдельные лица имели контакт с иксодовыми клещами во время рыбалки на территории Сальского района: три человека в 2022 г. и два — в 2023 г., что не исключает их заражения в природных биотопах.

В рамках эпидемиологического расследования случаев заболевания людей организовано и проведено эпизоотологическое обследование личных подсобных хозяйств по месту проживания больных. При отборе проб в антропургических очагах учитывалось многообразие путей и факторов передачи возбудителя, объёмы исследованного материала отражены в таблице 4. В ходе лабораторного исследования ДНК возбудителя выявлена в 2022 г. в шести пробах (28,6 %) ООС и в девяти пробах клещей (Hyalomma marginatum), снятых с КРС, в 2023 г. — в 16 пробах (29,6 %) ООС и в одной пробе клещей.

В ходе проведения эпизоотологического мониторинга в 2023 г. ДНК C. burnetii выявлена в 2,9 % случаев: серый хомячок (Красносулинский район); малая лесная мышь (Каменский район); иксодовые клещи (Ремонтненский район). Кроме того, положительные находки выявлялись в 2015–2017 гг. и 2022 г. в пробах клещей и ММ. Полученные данные свидетельствуют о циркуляции C. burnetii среди иксодовых клещей и ММ, как на территории Ростовской области, так и в других субъектах Южного и Северо-Кавказского ФО.

Таблица / Table 4

Результаты эпизоотологического мониторинга в Ростовской области, 2022–2023 гг.

Results of epizootological monitoring in the Rostov region, 2022-2023

Объект исследования / Object/type of sample | Годы / Years | |||

2022 г. | 2023 г. | |||

число проб (абс.) / number of samples (abs.) | положительные (абс.) / positive (abs.) | число проб (абс.) / number of samples (abs.) | положительные (абс.) / positive (abs.) | |

эпидемический очаг / epidemic outbreak | ||||

Фураж / Forage | 6 | 2 | 10 | 1 |

Подстилка / Bedding | 6 | 2 | 17 | 10 |

Помет домашних птиц / Poultry droppings | 2 | 1 | 7 | 3 |

Сено / Hay | 2 | 1 | 6 | – |

Солома / Straw | 2 | – | 3 | 1 |

Зерно / Seed | – | – | 3 | 1 |

Труп козленка (павшего) / The corpse of a kid (fallen) | 1 | – | – | – |

Молоко (коровье) / Milk (cow's milk) | 1 | – | 1 | – |

Сыворотки КРС и МРС / Serum cattle and small cattle | 32 | – | 25 | – |

Клещи (Hyalomma marginatum), снятые с КРС / Ticks (Hyalomma marginatum) removed from cattle | 28 | 9 | 3 | 1 |

Домовая мышь / Mus musculus | 1 | – | – | – |

природные биотопы / natural biotopes | ||||

Hyalomma marginatum | 59 | – | 1 | – |

Dermacentor marginatus | – | – | 3 | – |

Dermacentor reticulatus | 17 | – | 1 | – |

Haemaphysalis punctata | – | – | 1 | – |

Ixodes ricinus | 4 | – | 7 | – |

Ixodes redicorzevi | – | – | 2 | – |

Rhipicephalus rossicus | 9 | – | 41 | – |

Rhipicephalus sanguineus | – | – | 8 | – |

Иксодовые клещи (без определения вида) / Ixode ticks (without species definition) | – | – | 1 | 1 |

Восточноевропейская полевка / Microtus mystacinus | 4 | – | – | – |

Домовая мышь / Mus musculus | 94 | – | 16 | – |

Европейская лесная мышь / Apodemus sylvaticus | – | – | 2 | – |

Курганчиковая мышь / Mus spicilegus | 16 | 1 | 6 | – |

Малая белозубка / Crocidura suaveolens | 28 | 1 | 9 | – |

Малая бурозубка / Sorex minutus | 1 | – | – | – |

Малая лесная мышь / Apodemus uralensis | 97 | 1 | 28 | 3 |

Желтобрюхая мышь / Apodemus fulvipectus | 49 | – | 1 | – |

Желтогорлая мышь / Apodemus flavicollis | 17 | – | 4 | – |

Общественная полевка / Microtus socialis | 16 | – | 1 | – |

Обыкновенная бурозубка / Sorex araneus | 7 | – | – | – |

Обыкновенная полевка / Microtus arvalis | 67 | 1 | 27 | – |

Полевая мышь / Apodemus agrarius | 2 | – | – | – |

Рыжая полевка / Myodes glareolus | 2 | – | – | – |

Серая крыса / Rattus norvegicus | – | – | 1 | – |

Серый хомячок / Cricetulus migratorius | 22 | 1 | 8 | 1 |

Вода / Water | 3 | – | 4 | – |

Погадки хищных птиц / The tales of birds of prey | 7 | – | 1 | – |

Заключение

Таким образом, результаты проведённого исследования подтверждают ведущую роль антропургических очагов коксиеллёза в инфицировании людей из групп риска. Однако отсутствуют современные данные, свидетельствующие о ведущей роли сельскохозяйственных животных как первичного звена в формировании эпизоотического процесса в антропургических очагах, в частности в ранее благополучных хозяйствах, в связи с тем, что не до конца изучено влияние мелких млекопитающих, носителей C. burnetii в природных очагах на его развитие и активность.

Территориальное распределение случаев лихорадки Ку в Астраханской области, Ставропольском крае и Ростовской области свидетельствуют о том, что эпидемический процесс в основном носит локальный характер, ограниченный в разрезе определённых территорий субъекта РФ, что характерно для природно-очаговых инфекций. Это в свою очередь свидетельствует о необходимости систематического изучения активности эпизоотического процесса среди как диких животных и мелких млекопитающих в различных природных биотопах, так и в антропургических очагах.

Отдельно отметим: в настоящее время нельзя достоверно утверждать, что спорадическая заболеваемость, регистрируемая в других муниципальных районах этих субъектов, равно как и в других субъектах РФ, отражает её фактический уровень.

1. Об актуальных вопросах эпидемической ситуации и организации эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями в Донецкой Народной Республике. Доступно по: https://en.ppt-online.org/895607. Ссылка активна на 05.12.2023.

2. Основные итоги сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. Статистический сборник. Федеральная служба государственной статистики. М.: ИИЦ «Статистика России»; 2022. Доступно по: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Census_agr_2021.pdf. Ссылка активна на 05.12.2023.

3. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. Доступно по: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282. Ссылка активна на 05.12.2023.

4. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. Доступно по: https://rosstat.gov.ru/vshp/2016. Ссылка активна на 06.12.2023.

5. Ежемесячная информация по инфекционным заболеваниям в субъектах РФ, федеральных округах и Российской Федерации. Доступно по: https://www.iminfin.ru/areas-of-analysis/health/perechen-zabolevanij?territory=60000000. Ссылка активна на 17.10.2023 г.

6. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ростовской области в 2022 году». Доступно по: http://www.61.rospotrebnadzor.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=96&Itemid=116. Ссылка активна на 17.12.2023 г.

7. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Волгоградской области в 2017 году». Доступно по: https://34.rospotrebnadzor.ru/content/282/8850/. Ссылка активна на 17.12.2023 г.; Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Волгоградской области в 2019 году». Доступно по: https://34.rospotrebnadzor.ru/content/282/10715/. Ссылка активна на 17.12.2023 г.; Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Волгоградской области в 2022 году». Доступно по: https://34.rospotrebnadzor.ru/content/282/13858/. Ссылка активна на 17.12.2023 г.

8. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Калмыкия за 2022 год». Доступно по: https://08.rospotrebnadzor.ru/documen/-/asset_publisher/Tc3a/content/государственный-доклад-«о-состоянии-санитарно-эпидемиологического-благополучия-населения-в-республике-калмыкия-за-2022-год». Ссылка активна на 18.12.2023 г.

9. Ежемесячная информация по инфекционным заболеваниям в субъектах РФ, федеральных округах и Российской Федерации. Доступно по: https://www.iminfin.ru/areas-of-analysis/health/perechen-zabolevanij?territory=60000000. Ссылка активна на 17.10.2023 г.

10. Куличенко А.Н., Малецкая О.В., Василенко Н.Ф., Манин Е.А., Прислегина Д.А., Дубянский В.М., Григорьев М.П. Эпидемиологическая обстановка по природно-очаговым инфекционным болезням в Южном, Северо-Кавказском и Крымском федеральных округах в 2015 г. (Аналитический обзор). Ставрополь; 2016.

Куличенко А.Н., Малецкая О.В., Василенко Н.Ф., Манин Е.А., Прислегина Д.А., Дубянский В.М., Григорьев М.П. Эпидемиологическая обстановка по природно-очаговым инфекционным болезням в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2016 г. (Аналитический обзор). Ставрополь; 2017.

Куличенко А.Н., Малецкая О.В., Прислегина Д.А., Василенко Н.Ф., Таран Т.В., Семенко О.В., Манин Е.А., Дубянский В.М. Эпидемиологическая обстановка по природно-очаговым инфекционным болезням в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2017 г. (Аналитический обзор). Ставрополь; 2018.

Куличенко А.Н., Малецкая О.В., Прислегина Д.А., Василенко Н.Ф., Таран Т.В., Дубянский В.М., Семенко О.В., Манин Е.А. Эпидемиологическая обстановка по природно-очаговым инфекционным болезням в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2018 г. (Аналитический обзор). Ставрополь; 2019.

Куличенко А.Н., Малецкая О.В., Прислегина Д.А., Василенко Н.Ф., Семенко О.В., Газиева А.Ю., Ашибоков У.М. Эпидемиологическая обстановка по природно-очаговым инфекционным болезням в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2019 г. (Аналитический обзор). Ставрополь; 2020.

Куличенко А.Н., Малецкая О.В., Прислегина Д.А., Махова В.В., Таран Т.В., Василенко Н.Ф., Ашибоков У.М. Эпидемиологическая обстановка по природно-очаговым инфекционным болезням в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2020 г. (Аналитический обзор). Ставрополь; 2021.

Куличенко А.Н., Малецкая О.В., Прислегина Д.А., Махова В.В., Таран Т.В., Василенко Н.Ф., Манин Е.А., Ашибоков У.М. Эпидемиологическая обстановка по природно-очаговым инфекционным болезням в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2021 г. (Аналитический обзор). Ставрополь; 2022.

Куличенко А.Н., Малецкая О.В., Прислегина Д.А., Махова В.В., Таран Т.В., Василенко Н.Ф., Манин Е.А., Ашибоков У.М., Ульшина Д.В. Эпидемиологическая обстановка по природно-очаговым инфекционным болезням в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2022 г. (Аналитический обзор). Ставрополь; 2023.

11. Белякова, Ю. В. Территориальная организация, структура производства фермерского сектора Астраханской области и оптимизация его развития: автореф. дисс. … канд. географ. наук: 25.00.26. Астрахань, 2009.

12. Государственные доклады «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ставропольском крае» с 2015 по 2022. Доступно по: https://www.26.rospotrebnadzor.ru/d/du/gd/. Ссылка активна на 18.12.2023 г.

13. Сельское хозяйство Ставропольского края. Доступно по: http://www.agrien.ru/reg/ставропольский.html. Ссылка активна на 20.12.2023.

14. Сельское хозяйство и АПК. Доступно по: https://www.donland.ru/activity/193/. Ссылка активна на 26.09.2023.

Список литературы

1. Лобан К.М. Лихорадка Ку (коксиеллез). М.: Медицина; 1987.

2. Черкасский Б.Л. Руководство по общей эпидемиологии. М.: Медицина; 2001.

3. Частная эпидемиология. Том 2 Руководство для врачей, в 2 томах. Под ред. Черкасского Б.Л. М.: «Интерсэн»; 2002.

4. Шпынов С.Н., Рудаков Н.В., Зеликман С.Ю. Анализ заболеваемости лихорадкой Ку в Российской Федерации в период с 1957 по 2019 год. Проблемы особо опасных инфекций. 2021;(3):141-146. https://doi.org/10.21055/0370-1069-2021-3-141-146

5. Рудаков Н. В., Шпынов С. Н., Токаревич Н. К. и др. Лабораторная диагностика лихорадки Ку: Практическое руководство. Омск: «Кан»; 2023.

6. Лукин Е.П., Мищенко О.А., Борисевич С.В. Лихорадка Ку в XXI в.: материал для подготовки лекции. Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2019;8(4):62–77. https://doi.org/10.24411/2305-3496-2019-14009

7. Чеканова Т.А., Петремгвдлишвили К. Лихорадка КУ в Российской Федерации: взгляд на заболеваемость через призму уровня развития лабораторной диагностики. Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2022;21(6):512. https://doi.org/10.31631/2073-3046-2022-6-5-12

8. Марущак Л.В., Неволько О.М., Дерябін О.М. Молекулярно-біологічна діагностика Ку-лихоманки. Ветеринарна медицина. 2014;98:56-59. eLIBRARY ID: 21970996 EDN: SMUOTB

9. Домашенко О.Н., Слюсарь Е.А., Гридасов В.А. К вопросу о поражении печени при генерализованной форме коксиеллёза. Случай из практики. Журнал инфектологии. 2018;10(4):145-148. https://doi.org/10.22625/2072-6732-2018-10-4-145-148

10. Дедок Л.А., Марущак Л.В., Полупан И.Н., Меженский А.O. Cерологічний моніторинг Ку-лихоманки серед сільськогосподарських тварин на території України. Ветеринарна біотехнологія. 2020; 37:31-36. https://doi.org/10.31073/vet_biotech37-03

11. Сокиркина Е.Н., Пичурина Н.Л., Носков А.К. Эпидемиологическая ситуация по лихорадке Ку в Российской Федерации (2013-2022 гг.). Дальневосточный Журнал Инфекционной Патологии. 2023;45:59-64. eLIBRARY ID: 59904963 EDN: LYIATA

Об авторах

Е. Н. СокиркинаРоссия

Сокиркина Елена Николаевна, младший научный сотрудник.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

А. К. Носков

Россия

Пичурина Наталья Львовна - к.м.н., ведущий научный сотрудник.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Н. Л. Пичурина

Россия

Пичурина Наталья Львовна - к.м.н., ведущий научный сотрудник.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

А. В. Цай

Россия

Цай Александр Владимирович - младший научный сотрудник.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Д. И. Симакова

Россия

Симакова Диана Игоревна - к.б.н., старший научный сотрудник.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Е. В. Ковалев

Россия

Ковалев Евгений Владимирович - руководитель, главный государственный санитарный врач по Ростовской области.

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Сокиркина Е.Н., Носков А.К., Пичурина Н.Л., Цай А.В., Симакова Д.И., Ковалев Е.В. Современная эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по коксиеллезу на территориях Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Медицинский вестник Юга России. 2024;15(2):142-154. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-2-142-154

For citation:

Sokirkina E.N., Noskov A.K., Pichurina N.L., Tsay A.V., Simakova D.I., Kovalev Ye.V. The current epizootic and epidemiological situation of coxiellosis in the territories of the Southern, North Caucasian Federal Districts, Donetsk, Lugansk People's Republics, Zaporizhia and Kherson regions. Medical Herald of the South of Russia. 2024;15(2):142-154. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-2-142-154