Перейти к:

Результаты энтомологического мониторинга лихорадки Западного Нила на территории Крымского полуострова в сезон 2022 г.

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-1-36-43

Аннотация

Цель: оценить роль кровососущих комаров различных видов, обитающих в северных и центральных районах Крымского полуострова, в передаче вируса Западного Нила (ВЗН).

Материалы и методы: сбор кровососущих комаров осуществляли в 7 административных образованиях Республики Крым автоматическими ловушками и вертикальным ручным пылесосом с 1 июля по 5 августа 2022 г. Видовой состав комаров определяли визуально с использованием стереомикроскопа МСП-1 (вариант 22) по стандартным ключам. Выявление РНК ВЗН в образцах проводили методом ОТ-ПЦР. Рассчитывали показатели уровня инфицированности комаров и индекс доминирования.

Результаты: определён общий эудоминантный вид для городских и сельских биотопов обследованных территорий Ae. caspius, индекс доминирования которого составил 72,4% и 31,3%. Комары вида Cx. modestus были наиболее многочисленными в сельских биотопах (индекс доминирования — 48,4%). Впервые обнаружен инвазивный вид Ae. albopictus в центральной части Крымского полуострова, что свидетельствует о расширении ареала его обитания. Из 18,6 тыс. особей комаров 12 видов, объединенных в 693 пробы, РНК ВЗН выявлена в 14 пробах (2,02%), выделены 3 изолята возбудителя. Установлен высокий уровень инфицированности ВЗН комаров городских биотопов, составивший 4,12%. Циркуляция ВЗН впервые подтверждена в северной части Крыма (Красноперекопский район).

Заключение: определена эпидемиологическая значимость комаров различных видов на территории Крымского полуострова. Дополнены данные о распространении ЛЗН в Республике Крым, с учётом которых проведено оценочное районирование территории по степени риска заражения ВЗН. Даны рекомендации по усилению мероприятий эпидемиологического надзора и профилактических мер.

Ключевые слова

Для цитирования:

Зарубин Н.А., Бородай Н.В., Удовиченко С.К., Галкина А.Ю., Кайсаров И.Д. Результаты энтомологического мониторинга лихорадки Западного Нила на территории Крымского полуострова в сезон 2022 г. Медицинский вестник Юга России. 2024;15(1):36-43. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-1-36-43

For citation:

Zarubin N.A., Borodai N.V., Udovichenko S.K., Galkina A.Yu., Kaysarov I.D. The results of entomological monitoring West Nile fever on the territory of the Crimean peninsula in the 2022 season. Medical Herald of the South of Russia. 2024;15(1):36-43. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-1-36-43

Введение

Уникальное географическое положение Крымского полуострова, определяющее значительную разобщенность наземной фауны от соответствующих материковых популяций, разнообразие природно-климатических условий (температуры воздуха, осадков, растительности, ландшафтов), послужили основой для формирования природных очагов зоонозных инфекционных болезней. При достаточной степени изученности в Крыму таких природно-очаговых инфекций, как Крымская геморрагическая лихорадка, туляремия, клещевой вирусный энцефалит, иксодовые клещевые боррелиозы и др. [1], данные о распространении лихорадки Западного Нила (ЛЗН) до 2013 г. отсутствовали1.

В Республике Крым циркуляция вируса Западного Нила (ВЗН) впервые установлена в 2013 г., когда подтвержден случай заболевания у 11-летнего ребенка, однако указанный больной не включён в статистическую отчетность. Официальная регистрация ЛЗН в Республике Крым проводится с 2018 г. [2]. С этого периода по настоящее время заболеваемость ЛЗН в регионе регистрируется на спорадическом уровне, за исключением 2019 г., когда было выявлено 10 больных [3]. Вместе с тем о скрыто протекающем эпидемическом процессе свидетельствует неоднократная регистрация завозных случаев ЛЗН в других субъектах России, связанных с посещением Республики Крым (2019 г. — Тульская, Воронежская, Курская области, Республики Адыгея и Мордовия, 2022 г. — Ростовская область). Выявленные в отдельные годы значения уровня популяционного иммунитета (5,5–16% — 2019 г., 15,6% — 2022 г.) сопоставимы с аналогичными показателями на территориях высокого эпидемиологического риска, что подтверждает интенсивный контакт населения с возбудителем ЛЗН.

Энтомологический мониторинг на территории полуострова проводится ежегодно специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» и ФГКУЗ «Противочумная станция Республики Крым» Роспотребнадзора. В ходе мониторинговых исследований положительные на наличие РНК ВЗН пробы обнаружены в 2018 г. из личинок Culex pipiens, собранных в с. Орловка на территории Качинского муниципального округа г. Севастополь [4] и в 2019 г. – имаго и личинок Cx. pipiens, собранных в г. Белогорск [5]. Таким образом, циркуляция ВЗН на территории Крымского полуострова до 2022 г. была подтверждена только в его южной части. Наличие благоприятных климатических условий на территории Республики Крым, широкого спектра переносчиков ВЗН, включая наиболее эффективных, расположение региона в месте пересечения глобальных путей миграции перелетных птиц и их концентрации определяют условия для активной передачи возбудителя.

Интенсификация туристических потоков в регион в летний период, совпадающая по времени с сезонным подъёмом заболеваемости ЛЗН и другими природно-очаговыми зоонозными инфекциями, а также перемещение и концентрация временных контингентов населения в 2022 г. потребовали усиления мероприятий эпизоотологического мониторинга. Для обеспечения этой задачи на территорию Республики Крым осуществлен выезд специалистов ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» в составе бригады СПЭБ Роспотребнадзора, результаты работы которой в части, касающиеся мониторинга за ЛЗН, представлены далее.

Цель исследования — оценить роль кровососущих комаров различных видов, обитающих в северных и центральных районах Крымского полуострова, в передаче вируса Западного Нила (ВЗН).

Материалы и методы

Сбор комаров осуществляли автоматическими ловушками Mosquito Magnet Executive («Woodstream», США) с использованием аттрактанта Octenol («Woodstream», США) и вертикальным ручным пылесосом Tefal X-PERT 3.60 Versatile Handstick TY6975WO («GROUPE SEB», Франция) в соответствии с действующими СанПиН 3.3686-21 на территории 7 административных образований Республики Крым: Красноперекопский, Симферопольский, Красногвардейский, Сакский, Раздольненский, Бахчисарайский районы и г. Симферополь. В городских биотопах сбор кровососущих комаров проводили в местах их потенциального скопления (на приусадебных и дачных участках, в хлевах, птичниках и на кладбищах), в сельских биотопах (в окрестностях населенных пунктов, по берегам водоёмов, на рисовых чеках и в пойменных лесах). За период с 1 июля по 5 августа 2022 г. осуществлено 46 энтомологических обследований, отработано 16 ловушко/ночей и 45 ловушко/часов.

Доставку в лабораторию мобильного комплекса СПЭБ Роспотребнадзора, определение видовой принадлежности, фасовку пулов комаров для исследований осуществляли с соблюдением требований «холодовой цепи». Определение кровососущих комаров до вида проводили по стандартным ключам2,3 с помощью стереомикроскопа МСП-1, вариант 22 (производитель АО «ЛОМО», Россия).

Индекс доминирования оценивали по системе, предложенной Райским: эудоминанты ≥ 15 %; доминанты — от 5,1 до 15 %; субдоминанты — от 2,1 до 5 %; редкие — от 1,1 до 2 %; крайне редкие ≤ 1,1 %4.

Выявление РНК ВЗН в образцах проводили методом ОТ-ПЦР с использованием набора реагентов «АмплиСенс WNV-FL» (ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, Россия) в соответствии с инструкцией производителя. Инфицированность определяли путем расчёта удельного веса положительных проб от общего количества исследованных проб.

Результаты

Всего собрано и определено 18593 экземпляра комаров 12 видов, подготовлены к исследованию 693 пробы. Биоценозы всех обследуемых нами территорий были условно поделены на городские и сельские (табл. 1).

Таблица / Table 1

Видовой состав, количество, индекс доминирования комаров,

собранных в 2022 г. на территории Республики Крым и г. Симферополя

в городских и сельских биотопах

Species composition, quantity, dominance index of mosquitoes

collected in 2022 on the territory of the Republic of Crimea and Simferopol

in urban and rural biotopes

Виды Species | Общее количество экземпляров/пулов Total number of instances/pools | Городские биотопы Urban biotopes | Сельские биотопы Rural biotopes | ||||||||||

Приусадебные участки Homestead plots | Кладбища Cemeteries | Хлева Cowsheds | Кол-во пулов/положит. Number of pool/positive | Уровень инфицированности (%) Infection rate | Кол-во экземпляров Number of instances | ИД DI | Кол-во пулов/положит. Number of pool/positive | Уровень инфицированности (%) Infection rate | |||||

Кол-во экземпляров Number of instances | ИД DI | Кол-во экземпляров number of instances | ИД DI | Кол-во экземпляров Number of instances | ИД DI | ||||||||

Culex pipiens | 1666/68 | 690 | 14,82 | 24 | 17,91 | 0 | 0 | 30/0 | 0 | 952 | 6,98 | 38/1 | 2,63 |

Culex modestus | 7189/244 | 570 | 12,24 | 20 | 14,93 | 0 | 0 | 22/0 | 0 | 6599 | 48,41 | 222/4 | 1,8 |

к. Anopheles maculipennis | 182/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 89,89 | 8/0 | 0 | 22 | 0,16 | 5/0 | 0 |

Anopheles claviger | 184/16 | 6 | 0,06 | 0 | 0 | 1 | 0,56 | 3/0 | 0 | 177 | 1,3 | 13/0 | 0 |

Anopheles algeriensis | 347/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 347 | 2,55 | 18/0 | 0 |

Anopheles hyrcanus | 25/8 | 7 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 18 | 0,13 | 7/0 | 0 |

Aedes vexans | 26/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 0,19 | 3/0 | 0 |

Aedes caspius | 7649/265 | 3367 | 72,42 | 0 | 0 | 17 | 9,55 | 116/8 | 6,9 | 4265 | 31,32 | 149/1 | 0,67 |

Aedes flavescens | 354/19 | 13 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 341 | 2,5 | 17/0 | 0 |

Aedes albopictus | 90/3 | 0 | 0 | 90 | 67,16 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Coquillettidia richiardii | 876/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 876 | 6,43 | 33/0 | 0 |

Culiseta annulata | 5/3 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 4 | 0,03 | 2/0 | 0 |

Итого Total | 18593/693 | 4654 | 100 | 134 | 100 | 178 | 100 | 186/8 | 4,32 | 13627 | 100 | 507/6 | 1,18 |

В городских биотопах отловлено 4966 экземпляров комаров 9 видов. Впервые в центральной части полуострова на Богдановском кладбище в г. Симферополе обнаружен инвазивный вид Aedes albopictus. В сельских биотопах и их окрестностях собрано 13627 экземпляров 11 видов.

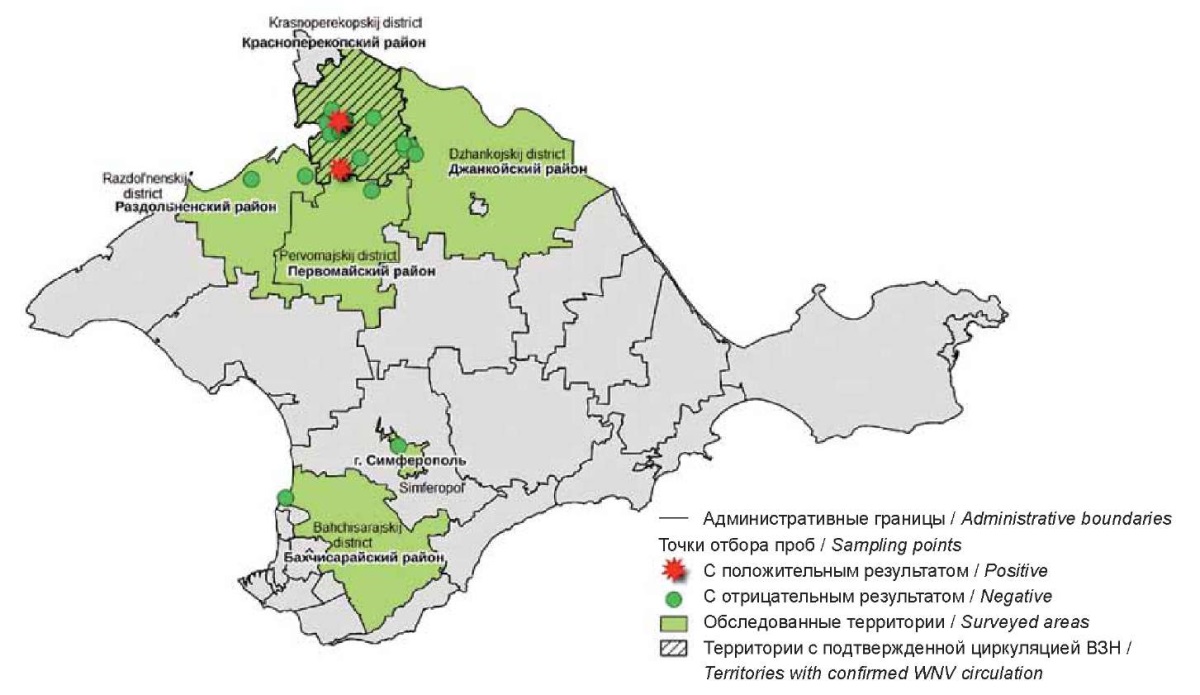

РНК ВЗН обнаружена в 14 пробах комаров, собранных в Красноперекопском районе: 9 — Ae. caspius, 4 — Cx. modestus, 1 — Cx. pipiens (рис. 1). Положительные пробы выявлены только от комаров, отобранных на приусадебных участках г. Красноперекопска (45.959814 N, 33.806703 E) (городской биотоп) и окрестностях с. Ильинки (45.817160 N, 33.810858 E) (сельский биотоп). Все положительные на наличие РНК ВЗН переносчики отобраны в первой половине июля, что может расцениваться как предвестник возможного осложнения эпидемиологической ситуации.

Рисунок 1. Районы проведённых исследований и места обнаружения положительных находок

Figure 1. Areas of research conducted and locations of positive findings

Из положительных на наличие РНК ВЗН проб комаров специалистами ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора выделено 3 изолята ВЗН (2 — Cx. modestus и 1 — Ae. caspius). Информация о выделении штаммов ВЗН на территории Крымского полуострова ранее отсутствует. Филогенетический анализ полных геномов указанных изолятов показал их принадлежность к сформированной в 2021 г. кладе ВЗН 2-го генотипа, куда вошли изоляты, выделенные на территориях Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Воронежской областей, Республик Дагестан, Калмыкии, Карачаево-Черкесской Республики.

Обсуждение

Обследованные территории. Согласно существующим схемам физико-географического районирования, весь Крымский полуостров делится на Крымскую степную провинцию, включающую в себя из числа обследованных нами территорий Красноперекопский, Раздольненский, Первомайский, Красногвардейский и Сакский районы, Горно-Крымскую провинцию, образованную предгорной лесостепью (Симферопольский район) и главной горно-лугово-лесной грядой (Бахчисарайский район). В целом климат здесь изменяется от умеренно жаркого полувлажного в низкогорье до прохладного избыточно влажного на западных яйлах. Господствующий в степной провинции Крыма умеренно континентальный климат со среднелетними температурами от +22°C на севере до +24,8°C на юге обусловливает благоприятные условия для формирования местных очагов ЛЗН вне зависимости от колебаний температур в сезон возможной передачи возбудителя.

Сравнительно небольшое количество осадков (не более 300–400 в год)5 и продолжительное жаркое лето обусловливают скудную гидрографию полуострова. На территории нет крупных пресных озер, но насчитывается более 50 озер-лиманов, отделённых от акватории моря косами и пересыпями и имеющих различную степень минерализации. Большинство рек имеет статус малых, пересыхающих летом и заполняемых водой во время ливней6. По берегам небольших рек и временных водотоков образуются мелкие стоячие водоемы — потенциальные места выплода преимагинальных стадий кровососущих комаров.

Согласно анализу более ранних энтомологических обследований территории Крымского полуострова, видовой состав фауны семейства кровососущих комаров насчитывает 40 видов, из них 38 (95 %) приходится на горную экосистему, 19 (47,5 %) — на равнинную [3]. Наиболее многочисленным видом из комаров р. Culex в равнинной и горной частях Крыма является Cx. pipiens. Cx. modestus занимает преимущественно территорию Северо-Крымской низменной степи, а в горной ландшафтно-климатической зоне Крыма отмечается высокая плотность Cx. hortensis [6]. Основным представителем рода Anopheles является An. maculipennis, рода Aedes — Ae. caspius. Помимо эндемичных видов, в Крыму обнаружены завозные виды комаров: Ae. koreicus — в 2018 г. в гг. Симферополь и Севастополь [7], Ae. albopictus — в 2019 г. на территории кладбища г. Ялты [8].

Структура видового состава комаров Крымского полуострова и количественные соотношения представителей различных эколого-фаунистических комплексов существенным образом изменялись под влиянием антропогенных факторов. Ввод в эксплуатацию во второй половине XX в. в степной части Крыма крупных ирригационных систем, водохранилищ и оросительных систем на сельскохозяйственных землях привел к увеличению увлажнённости территории. Численность типичных галлофилов (An. atroparvus и Ae. caspius) в первые годы после ввода в эксплуатацию систем Северо-Крымского канала сократилась, а затем вследствие постепенного засолонения водоемов начала восстанавливаться и к 2000 г. резко возросла. Развитие рисосеяния привело к значительному увеличению численности An. maculipennis, An. atroparvus, An. messeae и Cx. modestus [9]. В последние годы в условиях недостаточного водоснабжения Крымского полуострова сократились зоны активного поливного земледелия и площади рисовых чеков, что могло отразиться на биоразнообразии и территориальном распределении кровососущих комаров, однако комплексных мониторинговых исследований по изучению фауны и экологии Culicidae не проводилось.

Фауна комаров городских биотопов. В биотопах отловлено 4966 экземпляров комаров 9 видов. Фауна комаров в хлевах представлена 3 видами: An. maculipennis — наиболее многочисленный вид в сборах, абсолютный эудоминант; Ae. caspius — доминант; An. claviger — крайне редкий (табл. 1). На территории приусадебных участков самым многочисленным в сборах был Ae. caspius – вид, предпочитающий для мест выплода временные или постоянные водоёмы с хорошо выраженной осушной зоной. В число доминирующих видов вошли Cx. pipiens и Cx. modestus. Остальные встречавшиеся здесь виды были отнесены к числу крайне редких.

На территориях кладбищ обнаружены только 3 вида комаров. Малое фаунистическое разнообразие объясняется отсутствием на данной территории привычных мест выплода комаров большинства видов. Наиболее многочисленным в сборах видом являлся Ae. albopictus. Следует отметить, что в ходе энтомологического мониторинга, ранее проведённого специалистами ФГКУЗ «Противочумная станция Республики Крым» Роспотребнадзора, установлено существенное расширение ареала обитания этого вида переносчика по всей территории южного берега Крыма [10] с «вытеснением» других местных видов комаров. Нами присутствие комаров Ae. albopictus установлено в центральной части Крымского полуострова (г. Симферополь, Богдановское кладбище), о чём в доступных литературных источниках упоминания отсутствуют. Данный переносчик представляет особый интерес в связи с экспериментально установленной высокой эффективностью передачи ВЗН, значительно превышающей таковую у комаров рода Culex. Другой инвазивный комар из числа новых для этого региона — Ae. koreicus, показавший в лабораторных условиях способность к передаче вирусов японского энцефалита, денге, нами не был обнаружен.

Абсолютным эудоминантом в городских биотопах на приусадебных участках являлся Ae. caspius, индекс доминирования которого составил 72,42 %. Вероятно, его высокая численность здесь поддерживается за счёт выплода в лиманах, расположенных в непосредственной близости от обследованных населенных пунктов. Этот вид хорошо переносит условия слабосолоноватых водоемов.

Необходимо отметить, что фауна закрытых биотопов значительно беднее фауны открытых ввиду отсутствия в них экзофильных видов. Высокая численность Cx. pipiens на территории городских биотопов объясняется наличием на приусадебных участках искусственных емкостей с запасами воды для полива в связи с засушливостью местности. Такие ёмкости являются оптимальным местом выплода личинок этого вида. Развитие водных стадий Cx. modestus происходит только в водоёмах с тростниковыми зарослями по берегам. От мест выплода комары этого вида, как правило, не разлетаются, концентрируются по урезу воды. На территорию населенных пунктов на обследованных территориях они, вероятно, заносятся ветром с лиманов и других водоёмов.

Фауна комаров сельских биотопов. На территории биотопов обнаружены 11 видов кровососущих комаров (13627 экземпляров). Эудоминирующими видами здесь были Culex modestus и Aedes caspius (табл. 1). Их высокая численность обусловливается способностью личинок комаров этих видов переносить повышенную солёность водоемов, расположенных возле сельских населённых пунктов.

Массовый вылет Ae. caspius происходит в конце весны, но, поскольку этот вид полициклический, в особо дождливые сезоны возможно развитие нескольких генераций в течении энтомологического сезона, что предполагает неоднократное прохождение гонотрофических циклов к концу лета — в эпидемиологически опасный период, а следовательно с большей долей вероятности именно этот вид мог быть инфицирован ВЗН. Cx. modestus представляет наибольшую опасность в качестве переносчика ВЗН из-за его высокой численности и активного нападения на людей в светлое время суток в непосредственной близости к водоёмам. Также в сельских биотопах значительно снижен индекс доминирования Cx. pipiens, что обусловлено наличием здесь малого количества пригодных для выплода личинок водоёмов. Однако к числу доминирующих видов присоединяется Coquillettidia richiardii — влаголюбивый вид, предпочитающий для выплода естественные водоёмы с зарослями линеид.

К субдоминантам на территории сельских биотопов отнесены такие виды как An. algeriensis и Ae. flavescens. Комары видов Culiseta annulata и An. claviger — полифаги, активно нападающие на человека. Эти два вида в наших сборах не были многочисленными, однако их также стоит отнести к потенциальным переносчикам ВЗН ввиду обнаружения в них маркеров возбудителя на эндемичных территориях. Редко или крайне редко встречавшиеся в сельских биотопах виды An. hyrcanus и Ae. vexans отсутствовали в сборах в городских биотопах, что, вероятно, обусловлено недостаточным числом обследованных пунктов и биологическими особенностями этих видов кровососущих комаров.

Нами было установлено присутствие 12 видов комаров в северной и центральной части Крыма. Полученный фаунистический список не является полным и в полной мере не отражает видовой состав комаров для данной территории в связи с проведением исследований в ограниченный период времени, а также этологическими особенностями и спецификой трофических связей кровососущих комаров.

Самый высокий уровень инфицированности ВЗН (6,9%) в наших исследованиях установлен для комаров Ae. caspius в городских биотопах. Суммируя данные о зараженности этого переносчика, его доминировании в городских и сельских биотопах, особенностей трофических связей (полифаг, проявляющий значительный уровень антропофилии) можно предположить, что на территории Крыма этот вид играет важную роль в циркуляции ВЗН.

Для Cx. modestus показатель заражённости ВЗН в сельских биотопах составил 1,8%, Cx. pipiens — 2,63 %. В населённых пунктах инфицированных ВЗН комаров этих видов не выявлено, что, вероятно, обусловлено небольшим объёмом исследованного материала.

Общий уровень инфицированности кровососущих комаров составил 2,02%. В городских биотопах этот показатель был в 2 раза выше и достигал 4,32%, определяя высокий риск заражения ВЗН городского населения.

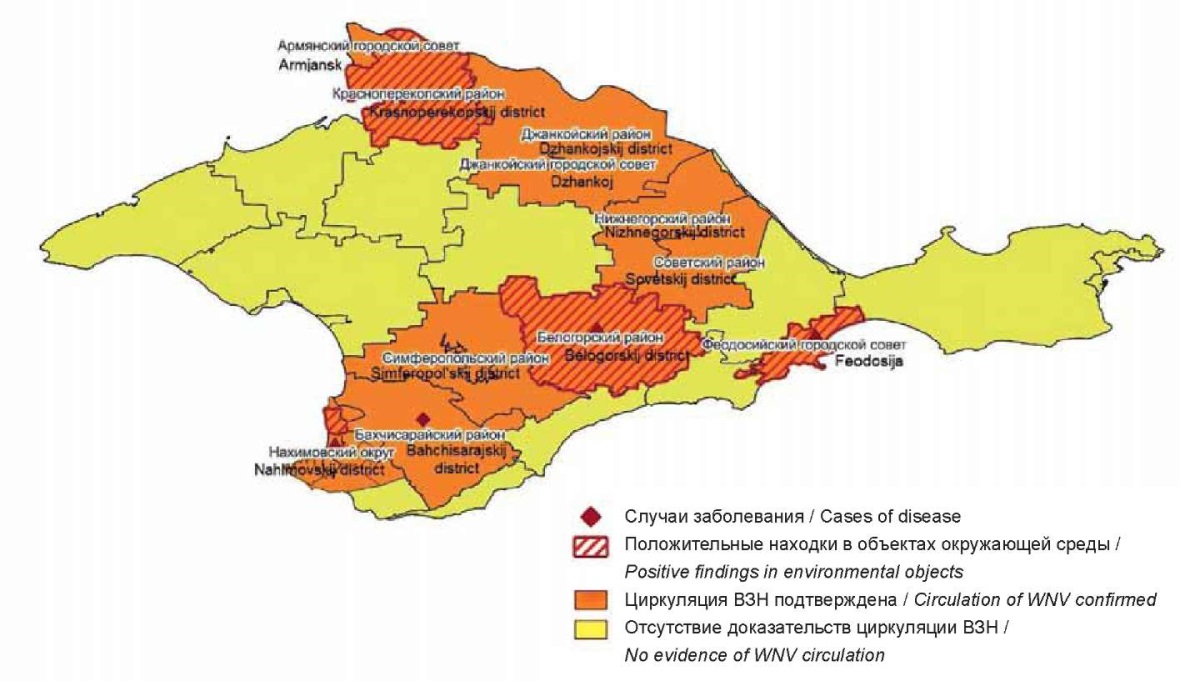

Полученные нами данные и обобщение результатов мониторинга за возбудителем ЛЗН за период 2014–2022 гг., проведённого органами и учреждениями Роспотребнадзора, позволили выполнить оценочное районирование территории Крымского полуострова (рис. 2). Установлено, что в 13 административных образованиях циркуляция ВЗН до настоящего времени не подтверждена. Таким образом, установлен перечень территорий, подлежащих приоритетному мониторингу за возбудителем ЛЗН с целью районирования территории Республики Крым по степени риска заражения ВЗН.

Рисунок 2. Районирование территории Республики Крым по риску заражения ВЗН.

Figure 2. Zoning of the territory of the Republic of Crimea

according to the risk of infection with WNV.

Выводы

Согласно результатам работы, уточнён видовой состав потенциальных переносчиков ВЗН, впервые установлено присутствие инвазивного вида комара Ae. albopictus в центральной части Крымского полуострова, что свидетельствует о расширении ареала его обитания. Высокий уровень инфицированности и доминирование комаров видов Aedes caspius в городских условиях свидетельствует об их активном участии в циркуляции ВЗН и риске заражения населения на данных биотопах. В сельских условиях в качестве доминантов определены комары видов Culex modestus и Aedes caspius, но здесь у Culex pipiens выявлен наиболее высокий уровень инфицированности ВЗН, что подтверждает роль этих 3 видов в передаче возбудителя в природно-антропургических очагах.

Впервые подтверждена циркуляция возбудителя ЛЗН на севере Крымского полуострова (Красноперекопский район) и изолирован ВЗН, что является первым сообщением о выделении изолята возбудителя ЛЗН в Республике Крым.

С учётом полученных доказательств интенсивной циркуляции ВЗН в эпизоотологическом цикле специалистами ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора, на базе которого функционирует Референс-центр по мониторингу за возбудителем ЛЗН, даны рекомендации органам и учреждениям Роспотребнадзора по усилению мероприятий эпидемиологического надзора и профилактических мер, позволившие не допустить осложнения эпидемиологической ситуации.

1. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя / Под ред. докт. мед. наук, проф. А.Ю. Поповой – Саратов: ООО «Амирит»; 2017. – 284 с.

2. Гуцевич А.В., Мончадский А.С., Штакельберг А.А. Фауна СССР. Насекомые двукрылые. Комары. Семейство Culicidae: монография. Том III, Выпуск 4. – Л.: Наука, 1970. – 293 с.

3. Schaffner F., Angel G., Geoffroy B., Hervy J.-P., Rhaim A., Brunhes J. Les moustiques d'Europe: logiciel d'identification et d'enseignement, IRD & EID Eds. Montpellier France, 2001.

4. Rajski A. Studium ecologiczno-faunistyczne nad mechowcami (Acari: Oribatei) w kilki zespolach roslinnych. 1. Ecologia. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział, 1961, 160 p.

5.Погода и климат Крымского полуострова (электронный ресурс) https://xn-----6kcjcg0cqkbiv4b0h.xn--p1ai/

6. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя / Под ред. докт. мед. наук, проф. А.Ю. Поповой – Саратов: ООО «Амирит»; 2017. – 284 с.

Список литературы

1. Коваленко И.С., Зинич Л.С., Якунин С.Н., Полуэктова О.А., Раменская О.Ю., и др. Результаты эпизоотологического мониторинга мелких млекопитающих в Крыму за период 2015–2017 гг. Проблемы особо опасных инфекций. 2018;(2):57-61.

2. Тихонов С.Н. Зинич Л.С., Якунин С.Н., Абибулаев Д.Э., Пидченко Н.Н. О случае лихорадки Западного Нила в Крыму в 2018 г. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ. Саратов, 2018:369-371.

3. Разумейко В.Н., Громенко В.М., Ивашов А.В. К оценке биоразнообразия кровососущих комаров (Diptera:Culicidae) Крымского полуострова. Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2014;(11):121–124.

4. Алексейчик И.О., Путинцева Е.В., Смелянский В.П., Бородай Н.В., Алиева А.К., и др. Особенности эпидемической ситуации по лихорадке Западного Нила на территории Российской Федерации в 2018 г. и прогноз ее развития на 2019 г. Проблемы особо опасных инфекций. 2019;(1):17-25.

5. Путинцева Е.В., Алексейчик И.О., Чеснокова С.Н., Удовиченко С.К., Бородай Н.В., и др. Результаты мониторинга возбудителя лихорадки Западного Нила в Российской Федерации в 2019 г. и прогноз развития эпидемической ситуации на 2020 г. Проблемы особо опасных инфекций. 2020;(1):51-60.

6. Разумейко В.Н. Биотопическое распределение комаров Р. Culex (Diptera, Culicidae) в различных ландшафтноклиматических зонах Крыма. Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Биология. Химия. 2010;23(4):165–173.

7. Коваленко И.С., Тихонов С.Н. Обнаружение Aedes koreicus (Edwards, 1917) (Diptera, culicidae) на территории Крымского полуострова. Паразитология. 2019;53(2):129–135.

8. Коваленко И.С., Якунин С.Н., Абибулаев Д.Э., Владычак В.В., Бородай Н.В., и др. Обнаружение Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1895) в Крыму. Проблемы особо опасных инфекций. 2020;(2):135-137.

9. Алексеев Е.В. Разумейко В.Н. Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) антропогенных ландшафтов равнинного Крыма. Тематический сборник научных трудов: Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. Симферополь: Таврия. 2005;16:120–129.

10. Коваленко И.С., Федорова М.В., Ситникова А.Л., Зинич Л.С., Якунин С.Н. и др. О расширении ареала Aedes albopictus в Крыму. Национальные приоритеты России. 2021;3(42):179–182.

Об авторах

Н. А. ЗарубинРоссия

Зарубин Николай Андреевич — м.н.с. лаборатории эпидемиологического анализа и эпизоотологического мониторинга, аспирант 3-го года обучения

Волгоград

Н. В. Бородай

Россия

Бородай Наталья Владимировна — с.н.с. лаборатории эпидемиологического анализа и эпизоотологического мониторинга

Волгоград

С. К. Удовиченко

Россия

Удовиченко Светлана Константиновна — к.м.н., в.н.с. лаборатории эпидемиологического анализа и эпизоотологического мониторинга

Волгоград

А. Ю. Галкина

Россия

Галкина Анастасия Юрьевна — н.с. лаборатории арбовирусных инфекций

Волгоград

И. Д. Кайсаров

Россия

Кайсаров Илья Дмитриевич — н.с. лаборатории генодиагностики особо опасных инфекций

Волгоград

Рецензия

Для цитирования:

Зарубин Н.А., Бородай Н.В., Удовиченко С.К., Галкина А.Ю., Кайсаров И.Д. Результаты энтомологического мониторинга лихорадки Западного Нила на территории Крымского полуострова в сезон 2022 г. Медицинский вестник Юга России. 2024;15(1):36-43. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-1-36-43

For citation:

Zarubin N.A., Borodai N.V., Udovichenko S.K., Galkina A.Yu., Kaysarov I.D. The results of entomological monitoring West Nile fever on the territory of the Crimean peninsula in the 2022 season. Medical Herald of the South of Russia. 2024;15(1):36-43. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2024-15-1-36-43