Перейти к:

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность вакцинопрофилактики туляремии в регионе Донбасса

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-4-66-76

Аннотация

Цель: оценить эпидемиологическую и иммунологическую эффективность вакцинопрофилактики туляремии в регионе Донбасса с 1991 г. по настоящее время.

Материалы и методы: анализировались данные о заболеваемости туляремией, охвате иммунизацией населения, результаты внутрикожных проб с тулярином, реакции агглютинации и реакции непрямой гемагглютинации с туляремийным антигеном.

Результаты: начиная с 2012 г. иммунизация против туляремии на территории республики не проводилась. С 2015 г. следствием такого подхода явилось возникновение очагов с множественными случаями заболевания туляремией людей. Случаи регистрировались на территории природных очагов Новоазовского и Ясиноватского районов. С 2017 г. иммунизация населения на энзоотичных территориях была возобновлена, планирование и отбор контингентов, подлежащих вакцинации, осуществлялся дифференцированно. В 2019 г. вновь было зарегистрировано пять случаев заболевания людей туляремией, в результате чего по эпидемическим показаниям организованы и осуществлены мероприятия по специфической профилактике туляремии среди лиц, находящихся в условиях риска заражения, привиты 400 человек. В 2020–2022 гг. вакцинация не проводилась. За пять месяцев 2023 года против туляремии вакцинировано 520 человек, ревакцинировано 80 человек.

Выводы: применение туляремийной вакцины в Донецком регионе в течение 70 лет приводило к сдерживанию туляремии, демонстрируя эпидемиологическую и иммунологическую эффективность специфической иммунопрофилактики. Вооруженный конфликт и прекращение вакцинации привели к повышению активности эпидемического процесса в природных очагах среди животных и значительному росту заболеваемости туляремией людей.

Для цитирования:

Трунова О.А., Скрипка Л.В., Багрий А.Э., Прохоров Е.В., Резниченко Н.А. Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность вакцинопрофилактики туляремии в регионе Донбасса. Медицинский вестник Юга России. 2023;14(4):66-76. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-4-66-76

For citation:

Trunova O.A., Skrypka L.V., Bagriy A.E., Prochorov E.V., Reznichenko N.A. Immunological and epidemiological effectiveness of tularemia vaccination in the Donbass region. Medical Herald of the South of Russia. 2023;14(4):66-76. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-4-66-76

Введение

Туляремия является зоонозным природно-очаговым инфекционным заболеванием, которое вызывает географически ограниченные и сезонные вспышки в Северном полушарии [1–4]. Она регистрируется во многих странах мира, преимущественно северного полушария (в Европе, Азии и Северной Америке). Туляремия широко распространена на большей части Европы, однако эпидемиологический надзор в странах Евросоюза носит наблюдательный характер, специфическая иммунопрофилактика среди групп риска не проводится. Как результат, в «Едином отчете о зоонозных инфекциях за 2021 г.» Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Европейского Союза (ЕС) [2] сообщается, что за последние 5 лет (2017–2021 гг.) отмечена значимая тенденция к увеличению числа зарегистрированных случаев туляремии. В 2021 г. в ЕС зарегистрировано 876 подтвержденных случаев туляремии у человека, что соответствует показателю 0,20 на 100000 населения. Это на 33,3% больше, чем в 2020 г. (0,15 на 100000 населения), и меньше по сравнению с показателем в 2019 г. (0,25 на 100000 населения). Более 70% случаев были зарегистрированы в Финляндии, Франции, Германии и Швеции. В частности, во Франции в 2018 г. отмечено увеличение числа заболевших туляремией (134), а в Бретани зарегистрировано больше лёгочных форм болезни, чем в других регионах, но причины появления таких форм неизвестны. В Швеции впервые с 1931 г. зафиксированы две крупных вспышки — в 2015 и 2019 гг. (722 и 817 случаев) соответственно. В 2016 г. зарегистрирована вспышка в Финляндии (699 случаев).

Механизмы передачи разнообразны: кроме трансмиссивной передачи через комаров, слепней, мух-жигалок и клещей [3][5][6], люди также могут заразиться туляремией при прямом контакте с больными животными, употреблении в пищу мяса инфицированных животных, при контакте с зараженной водой, при вдыхании аэрозолей, содержащих бактерии. Francisella tularensis также способна длительно выживать в водной среде, образуя биопленки, взаимодействуя со свободноживущими амебами и переходя в «жизнеспособное, но некультивируемое» состояние, однако эти механизмы недостаточно изучены [3][7]. F. tularensis — факультативная внутриклеточная бактерия, которая реплицируется в цитозоле макрофагов и в конечном итоге запускает цитозольный иммунный ответ. Сенсоры воспаления неспособны обнаруживать штаммы F. tularensis подвида tularensis, что делает их высокопатогенными стелс-микробами, избегающими распознавания врождёнными сенсорами и сопротивляющимися бактериолизу в цитозоле хозяина [8]. Т-клеточный иммунитет обеспечивает резистентность к повторному заражению после перенесённого заболевания [9].

Низкая заражающая доза, аэрозольный путь заражения F. tularensis и способность вызывать смертельное заболевание делают её потенциальным агентом биотерроризма [3][10][11]. В странах бывшего Советского Союза с 1942 г. и по настоящее время в качестве живой туляремийной вакцины (ЖТВ), лицензированной для применения человеку, используется аттенуированный вакцинный штамм F. tularensis 15 линии НИИЭГ. Документально подтверждено, что ряд программ массовой вакцинации в бывшем СССР (1947–1960 гг.), когда почти 60 миллионов человек, проживающих в эндемичных по туляремии регионах, были иммунизированы ЖТВ, привели к предотвращению высокой смертности и заболеваемости. В 1956 г. культура вакцинного штамма F. tularensis 15 НИИЭГ была перевезена в США, в результате чего был создан родительский субштамм живого вакцинного штамма (LVS) [12].

Штамм 15 НИИЭГ имеет биохимические и серологические характеристики, типичные для F. tularensis subsp. holarctica (тип В). Основным преимуществом ЖТВ является его способность формировать быстрый и специфический, длительный гуморальный и клеточный иммунитет к туляремии с умеренной реактогенностью для вакцинированных. При ревакцинации выявлено определенное повышение титров специфических антител (примерно в 4 раза) в сыворотке крови 20–30 % вакцинированных с помощью ИФА и рутинной реакции гемагглютинации на 28-й день, а также способность лимфоцитов периферической крови реагировать на компоненты вакцинного штамма 15 НИИЭГ в качестве антигенов отзыва [13]. Все вакцинированные (100 %) показали in vitro как существенное семикратное увеличение маркеров ранней активации Т-клеток, CD4+CD69, по данным проточной цитометрии, так и не менее пятикратной активации цитотоксических лимфоцитов в реакции лейкоцитоза с тулярином [13]. Таким образом, ЖТВ-индуцированный Т-клеточный ответ был более энергичным, чем гуморальный ответ на ранней стадии иммунитета [12].

Хотя живые аттенуированные вакцины демонстрируют многообещающие защитные эффекты, современные тенденции в разработке профилактических средств по соображениям безопасности отдают предпочтение субъединичным вакцинам, а не живым аттенуированным штаммам. Поскольку Francisella является внутриклеточным патогеном, субъединичная вакцина Francisella должна вызывать клеточный ответ. Однако идентификация эпитопов, специфичных для Т-клеток, является сложной задачей. Одним из наиболее многообещающих подходов является иммуноинформационный анализ всего генома, который обнаруживает иммуногенные пептиды Francisella, которые связываются с главным комплексом гистосовместимости класса I (Major Complex Histocompatibility I (MHCI)) [14][15].

Туляремия является актуальной инфекцией для Донецкой Народной Республики (ДНР). Согласно физико-географическому районированию, вся Донецкая административная область территориально расположена в степной ландшафтной зоне, в северо-степной её подзоне так называемых разнотравно-типчаково-ковыльных степей. Степные ландшафты сформировались из-за жаркого климата с отрицательным балансом влаги. Степная зона делится на три подзоны: северостепную, середнестепную, сухостепную. Северостепная подзона охватывает разнообразные травно-ковыльные и луговые степи на почти полностью распаханных обыкновенных черноземах. Целинные степи сохранились лишь в филиалах степного заповедника (Каменные могилы и Хомутовская степь). Среднестепная подзона объединяет низменные и возвышенные ландшафты с черноземами, сформировавшиеся под типчаково-ковыльными степями. В ней преобладают сухостепные ландшафты с темно-каштановыми и каштановыми почвами, сформировавшимися под полынно-злаковыми степями.

Практически в одних и тех же с ДНР климатогеографических условиях находятся природные очаги туляремии в некоторых субъектах Российской Федерации: Ставропольском и Краснодарском краях, Республиках Карачаево-Черкессии и Адыгеи, Ростовской области. Другие республики северного Кавказа (Дагестанская, Чеченская, Ингушская, Кабардино-Балкарская, Северная Осетия) соседствуют с вышеназванными административными образованиями, а природные очаги туляремии смешанного типа, в силу схожести ландшафтов, рассматриваются как продолжение на территориях этих республик.

Цель исследования — оценить эпидемиологическую и иммунологическую эффективность вакцинопрофилактики туляремии в регионе Донбасса с 1991 г. по настоящее время.

Материалы и методы

Многолетняя динамика заболеваемости туляремией, состояние привитости населения против туляремии и эпидемиологическая эффективность иммунизации анализировалось по данным статистических отчетов Донецкой областной СЭС за 1991–2014 гг. За период 2015–2022 гг. изучены «Отчёт об отдельных инфекционных заболеваниях» (ф. 2-годовая) и «Отчёт о профилактических прививках, проведённых по эпидпоказаниям» (ф. 71-годовая) РЦСЭН ГСЭС МЗ ДНР.

Иммунологическая эффективность вакцинации оценена по данным отраслевых отчетов Донецкой областной СЭС о результатах внутрикожных проб с тулярином, проведённых после иммунизации туляремийной вакциной с 2000 по 2006 гг.

Результаты исследования в реакции агглютинации (РА) и реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) населения, проживающего на энзоотичных по туляремии территориях, позволили изучить напряженность противотуляремийного иммунитета в группах риска.

Для диагностики туляремии применялись следующие препараты:

- набор реагентов для выявления и идентификации ДНК возбудителя туляремии методом ПЦР в реальном времени (производитель — ФБУН ГНЦ ПМБ Оболенск (Россия));

- иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие туляремийные (производитель — Филиал МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ);

- диагностикум эритроцитарный туляремийный антигенный сухой для РНГА («Ставропольський научно-исследовательский противочумный институт» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека);

- диагностикум туляремийный жидкий для объёмной и кровянокапельной реакции агглютинации («НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России);

- сыворотка туляремийная диагностическая сухая для РА («Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

Статистическую обработку результатов исследования провели с использованием прикладных программ «Microsoft ХР, Excel» с вычислением экстенсивных показателей. При оценке различий использовали критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони.

Результаты

Природные очаги в Донбассе проявляли свою эпизоотическую активность практически ежегодно. По результатам ретроспективного анализа эпизоотических и эпидемических проявлений туляремии за период с 1946 г. по 2019 г., авторами были выделены 3 типа территорий по степени эпидемической опасности заражения туляремией.

К I типу очаговых территорий с высоким эпидемическим риском заражения туляремией отнесены такие, где существует реальная возможность заражения человека с частотой 1 раз в 6,5–10 лет на территориях, выявленных до 2015 г. и с частотой 1 раз в 4–5 лет — с 2015 г. К таким относятся природные очаги, расположенные в Александровском, Артемовском, Великоновоселковском, Краснолиманском, Марьинском районах, и в районах, вошедших в состав ДНР (г. Мариуполь, Новоазовский, Тельмановский, Амвросиевский, Волновахский, Володарский и Первомайский районы). На этих территориях с 1946 г. было зарегистрировано 204 случая туляремии (91%).

Ко II типу относятся территории со средним эпидемическим риском заражения туляремией. К таким территориям можно отнести природные очаги в городах Краматорске, Макеевке, Константиновском, Славянском, Старобешевском, Шахтерском, Ясиноватском районах. Инфицирование людей тут возможно во время эпизоотических осложнений, которые возникают со средней частотой 1 раз в 11–20 лет. На этих территория за период наблюдения зарегистрировано 8% всей заболеваемости туляремией в Донецком регионе.

Территории, на которых за последние 73 года природные очаги туляремии проявляли эпизоотическую активность однократно или вообще не проявляли, были отнесены к энзоотичным территориям Ш типа с низким эпидемическим риском заражения туляремией. К таким территориям отнесены города Донецк, Артемовск, Дебальцево, Дзержинск, Дружковка, Енакиево, Константиновка, Красноармейск, Селидово, Славянск, Снежное, Харцызск, Шахтерск, Добропольский район. Реальная возможность заражения людей туляремией на таких территориях проблематична или вообще отсутствует.

Мероприятия по контролю за активностью очагов включают мониторинг за заболеваемостью туляремией, иммунологической структурой населения, проживающего на энзоотичных территориях, внешней среды (отлов мышевидных грызунов, сбор погадок, отбор проб воды и т.д.). На территориях, граничащих с территориями I типа и имеющих сходные ладшафтные и экологические условия, проводится поиск новых природных очагов при помощи серологических исследований погадок, а в случае получения позитивных результатав — при помощи бактериологического исследования носителей и переносчиков, проб воды и т.д.

На территориях II типа проводится ежегодный учёт численности основных носителей и переносчиков и лабораторное исследование погадок. Бактериологическое исследование носителей и переносчиков проводится в случае получения положительных результатов серологических исследований. В годы эпизоотического проявления очагов, по эпидпоказаниям, объём работ дополняется полным перечнем эпизоотологических и лабораторных исследований.

На территориях III типа эпизоотологический мониторинг включает ежегодный учёт численности основных носителей и переносчиков, а в годы их максимальной численности — и лабораторное исследование погадок.

Обязательная регистрация туляремии в Украине, в состав которой входила Донецкая область, была введена в 1941 г., но систематический учёт заболеваемости был налажен только в 1944 г. С этого времени по май 2023 г. в Донецкой области (по 2014 г.) и ДНР (2015 г. – май 2023 гг.) было зарегистрировано 283 случая туляремии у людей. На протяжении этого периода в динамике заболеваемости туляремией можно выделить как периоды значительного подъёма заболеваемости с регистрацией вспышек на отдельных территориях, так и длительные периоды относительного благополучия с отсутствием заболеваний у людей.

Эпидемический уровень заболеваемости регистрировался в 1946 г. и 1949 г., когда было выявлено наибольшее количество заболевших (106 и 90 случаев соответственно). Случаи туляремии среди людей в 1946 г. и 1949 г. были связаны с поздним обмолотом скирд зерновых культур и с массовой эпизоотией мышевидных грызунов.

Начатая в 1947 г. плановая вакцинация сельского населения энзоотичных территорий живой туляремийной вакциной привела к формированию высокой иммунной прослойки населения и случаи заболевания людей туляремией не регистрировались на протяжении 38 лет. С 1993 г. объёмы иммунизации были резко снижены в связи социально-экономическим кризисом после распада СССР. Это привело к осложнению эпидемической ситуации: с 1993 г. туляремия начала регулярно регистрироваться на спорадическом уровне. Так, в 1993 г. было выявлено 2 завозных случая, по одному местному случаю зарегистрировано в 1994 г., 1995 г. и 1997 г. Интенсивный показатель заболеваемости колебался от 0,02 до 0,04 случаев на 100000 населения.

Рисунок 1. Картограмма природных очагов туляремии

в регионе Донбасса 1946 г. по 2022 г.

Figure 1. Cartogram of natural foci of tularemia

in the Donbass region, 1946 to 2022.

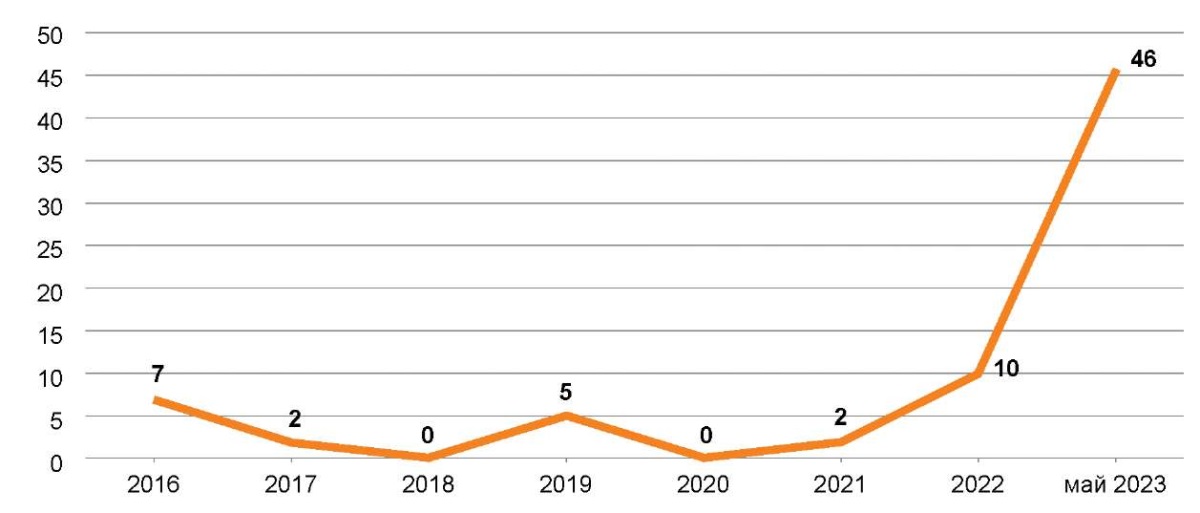

На рисунке 1 показаны активные природные очаги туляремии в Донецкой области и ДНР с 1946 г. по 2022 г. В настоящее время наибольшая активность наблюдается в Новоазовском, Амвросиевском, Ясиноватском и Шахтерском районах ДНР. С началом вооружённого конфликта и экономико-гуманитарной катастрофы в ДНР с 2016 г. по май 2023 г. эпидемическая ситуация по туляремии резко ухудшилась и было зарегистрировано 72 местных случая инфекции, что составило 25% от всех случаев туляремии в регионе за 79 лет наблюдения: 2016 г. — 7 случаев (показатель — 0,38 на 100000 населения), 2017 г. — 2 случая (показатель — 0,09 на 100000 населения), 2018 г. — 0 случаев, 2019 г. — 5 случаев (показатель — 0,22 на 100000 населения), 2020 г. — 0 случаев, 2021 г. — 2 случая (показатель — 0,09 на 100000 населения), 2022 г. — 10 случаев (показатель — 0,35 на 100000 населения), за 5 мес. 2023 г. — 46 случаев (показатель — 1,6 на 100000 населения) (рис. 2).

На сегодняшний день единственной зарегистрированной и разрешённой к применению в Российской Федерации и постсоветских странах вакциной является вакцина живая туляремийная сухая НПО «Микроген» МЗ РФ, Код ATX: J07AX, созданная на основе живого вакцинного штамма Francisella tularensis 15 НИИЭГ.

Рисунок 2. Случаи заболевания людей туляремией

в Донецкой Народной Республике с 2016 г. по май 2023 г.

Figure 2. Human cases of tularemia

in the Donetsk People's Republic from 2016 to May 2023.

Допускается введение препарата накожным1 и внутрикожным способом, у накожной вакцинации более высокая эффективность (93,5–100 %), чем у подкожной. Через 20–30 дней после прививки развивается иммунитет продолжительностью до 5 лет. Ревакцинацию выполняют через 5 лет после контроля состояния противотуляремийного иммунитета2.

Проведённый анализ состояния вакцинопрофилактики туляремии в Донецком регионе в 2000–2019 гг. (оценка количества лиц, подлежащих вакцинации и ревакцинации против туляремии, удельный вес выполнения плана прививок в годовых показателях, а также в среднемноголетних показателях по пятилетним периодам (2000–2004 гг., 2005–2009 гг., 2010– 2014 гг., 2015–2018 гг.), эпизоотической ситуации и организации мер борьбы с туляремией в Донецком регионе показал следующее (табл. 1).

Таблица / Table 1

Охват профилактическими прививками против туляремии

населения Донецкого региона в 2000–2019 гг.

(в среднемноголетних показателях)

Preventive tularemia vaccination coverage

of the Donetsk region population in 2000 – 2019

(on long-term averages)

Годы / Years | Количество вакцинированных / Number of vaccinated | Количество ревакцинированных / Number of revaccinated | ||||

План, абсолютный показатель / Plan, number | Выполнение плана Plan implementation | План, абсолютный показатель / Plan, absolute number | Выполнение плана / Plan implementation | |||

абсолютный показатель / absolute number | % | абсолютный показатель / absolute number | % | |||

С 1991г. по 1999г. данные не сохранились / Since 1991 to 1999 the data was not saved | ||||||

2000-2004 | 1189,6+53,0 | 525,8+39,7 | 44,2+8,6 | 1806,6+131,8 | 446,8+94,7 | 24,7+9,6 |

2005-2009 | 903,2+122,8 | 401,2+95,9 | 44,3+17,3 | 813,6+87,7 | 287,6+69,1 | 35,4+9,3 |

2010-2014 | 267,6+86,8 | 24,2+13,5 | 9,0+1,21 | 258,4+26,1 | 21,6+8,7 | 8,4+1,3 |

В первый период (2000–2004 гг.) вакцинации ежегодно подлежало от 800 до 1730 человек, а ревакцинации — от 350 до 2672 человек, проживающих в энзоотичных районах и относящихся к группе риска. Среднемноголетний показатель объёмов вакцинации и ревакцинации составил 1189,6+53,0 и 1806,6+131,8 соответственно. В 2000–2002 гг. ежегодно прививали от 83,0 % до 115,0 % запланированных на вакцинацию и от 24,7 % до 104,1 % запланированных на ревакцинацию. В 2003 г. и 2004 г. иммунизация против туляремии не проводилась. Среднемноголетний показатель выполнения плана прививок составил лишь 44,2+8,6 % вакцинированных и 24,7+9,6 % ревакцинированных.

Во второй период (2005–2009 гг.) объём запланированной вакцинации был в 1,3 раза ниже, чем в предыдущие годы, и колебался от 795 до 1394 человек ежегодно (среднемноголетний показатель — 903,2+122,8). Объём планируемой ревакцинации снизился в 2,2 раза по сравнению с первым периодом и был в пределах от 750 до 2081 человек ежегодно (среднемноголетний показатель — 813,6+87,7). В 2005 г., несмотря на значительные объёмы планирования, прививки не проводились. В 2009 г. не было запланировано и выполнено ни одной прививки против туляремии. Выполнение плана вакцинации в этом периоде ежегодно составляло от 14,0 % до 96,9 %, средний показатель был на уровне предыдущего периода (44,3+17,3 %) при снижении абсолютного количества вакцинированных. Выполнение плана ревакцинации колебалось от 7,6 % до 93,7 %, что в среднем составило 35,4+9,3 %, что в 1,4 раза выше, чем в 2000–2004 гг. При этом абсолютное количество лиц, получивших ревакцинацию во втором периоде, снизилось в 1,6 раза.

В третий период (2010–2014 гг.) охват иммунизацией уменьшился по сравнению с предыдущими периодами в 2,5 раза. Вакцинации ежегодно подлежало лишь по 213–485 человек (в среднем 267,6+86,8 чел.), ревакцинации — 302–351 человек (в среднем 258,4+26,1 чел.). В 2010–2011 г. план вакцинации выполнен лишь на 16,7–18,8 % (средний показатель в третьем периоде — 9,0+1,21 %), а ревакцинации — на 11,7–19,9 % (средний показатель — 8,4+1,3 %). Начиная с 2012 г. специфическая профилактика в Донецкой области против туляремии не проводилась, а с 2014 г. прививки против туляремии в области не были запланированы.

В четвертый период (2015–2019 гг.) вследствие сокращения объёмов вакцинации и ревакцинации в предыдущие годы возникли случаи туляремии у людей на территориях природных очагов Новоазовского (7 случаев) и Ясиноватского (2 случая) районов (рис. 1). В 2017–2019 гг. в ДНР иммунизация населения энзоотичных территорий была возобновлена. Вакцинации подлежало 2093 человека, привито 1425 человек (68,1+21,1 %). Планирование и отбор контингентов, подлежащих вакцинации, специалистами учреждений здравоохранения и санэпидслужбы осуществлялся дифференцированно с учётом эпидемиологического анамнеза и противопоказаний к вакцинации. В 2018 г. случаи заболевания людей в регионе не регистрировались, а в 2019 г. вновь выявлено пять случаев туляремии, в результате чего по эпидемиологическим показаниям вакцинировано 400 человек.

В период с 2020 по 2022 гг. вакцинация и ревакцинация не проводились. За пять месяцев 2023 г. против туляремии вакцинировано 520 человек, ревакцинировано 80 человек.

Исследования материала от людей и из объектов внешней среды на туляремию проводились на базе лаборатории особо опасных инфекций Донецкой областной санэпидстанции, преемником которой после реформирования санитарно-эпидемиологической службы стал Республиканский центр санэпиднадзора государственной санэпидслужбы МЗ ДНР.

Лабораторная диагностика туляремии проводилась дифференцированно с использованием комплексного подхода, который включал как выделение чистой культуры, так и обнаружение специфических антител против туляремийного микроба. С целью установления диагноза у больных и контактных для исследования были взяты сыворотки крови. Диагноз был подтвержден серологическими методами: реакция агглютинации (РА) (диагностикум туляремийный, жидкий для объёмной и кровяно-капельной реакции) и РНГА с туляремийным эритроцитарным антигенным диагностикумом.

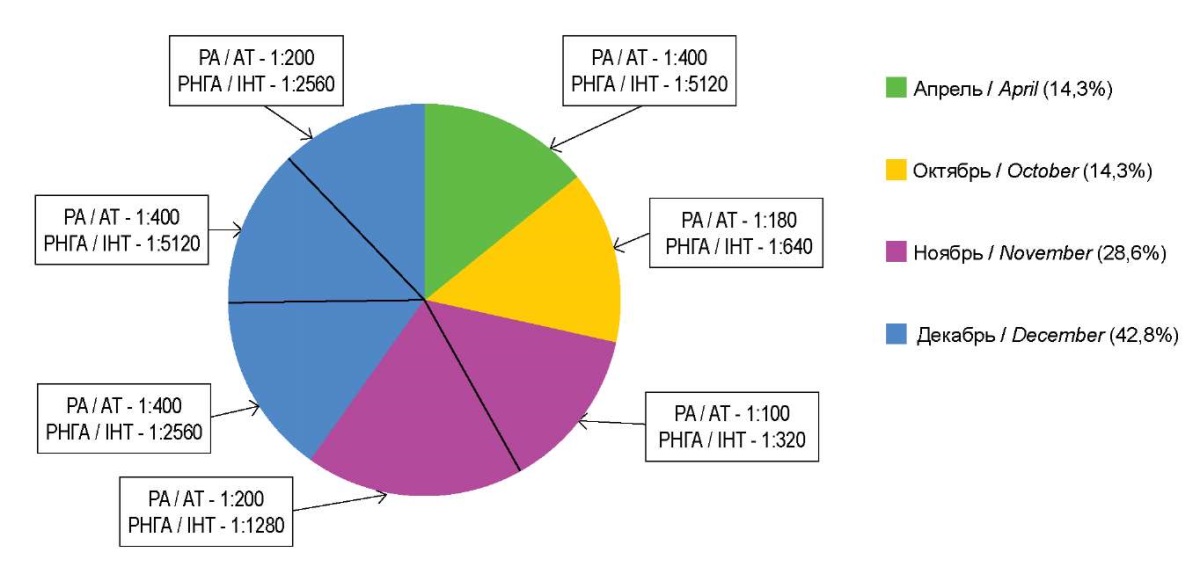

Так, в 2016 г. на территории ДНР у 7 заболевших, находящихся в зоне боевых действий, были получены следующие результаты (рис. 3), что подтверждает информативность данных методов. В ноябре и декабре получено максимальное число всех положительных тестов (удельный вес составил 71,4 %).

Рис. 3. Результаты серологических исследований у заболевших туляремией в 2016 г.

Fig. 3.Results of serological studies in patients with tularemia in 2016.

В рамках эпидемиологического надзора за особо опасными инфекциями серологический метод исследования используется и для обследования лиц, проживающих на энзоотичных территориях с целью слежения за иммунологической структурой населения. В результате в 2019 г. было выявлено 2 случая туляремии в титрах 1:25 (табл. 2). Исследование секционного материала не проводилось, так как летальные случаи не регистрировались.

Таблица / Table 2

Результаты серологического обследования на туляремию

населения энзоотичных территорий с целью слежения за иммунологической структурой

The results of a serological examination for tularemia

of the population of enzootic territories in order to monitor the immunological structure

Годы / Years | Всего обследовано / Total examined | В том числе с положительным результатом / Including those with positive results | % |

С 1991г. по 1997г. данные не сохранились / Since 1991 to 1999 the data was not saved | |||

1998 | 378 | 57 | 45,9 |

1999 | 1278 | 1002 | 78,4 |

2000 | 342 | 24 | 80,0 |

2001 | 93 | 59 | 63,4 |

2002-2005 | нет сведений / no information | - | - |

2006 | 494 | 19 | 6,0 |

2007 | 145 | 119 | 82,1 |

2008 | 156 | 4 | 2,6 |

2009 | 125 | 0 | - |

2010 | 125 | 0 | - |

2011 | 103 | 0 | - |

2012 | 105 | 0 | - |

2013 | 106 | 0 | - |

2014 | 55 | 0 | - |

2015 | 5 | 0 | - |

2016 | 149 | 7 | 4,7 |

2017 | 160 | 0 | - |

2018 | 165 | 0 | - |

2019 | 165 | 2 | 1,2 |

2020 | 170 | 0 | - |

2021 | 170 | 0 | - |

Снижение удельного веса положительных результатов с 2002 г. связано с уменьшением планов вакцинации населения, проживающего на энзоотичных территориях, и отсутствием вакцины. Естественное проэпидемичивание населения также не происходило (табл. 3), так как в изучаемых периодах во всех географических зонах Донецкого региона отмечалась выраженная тенденция к снижению показателя зараженности грызунов.

Таблица / Table 3

Результаты обследования на туляремию

аллергическим методом (накожная туляриновая проба)

населения энзоотичных территорий

The results of the examination for tularemia

by the allergic method (skin tularin test) of the enzootic territories population

Годы / Years | Всего обследовано жителей / Total residents examined | в том числе с положительным результатом / including those with positive results | |

абсолютное число / absolute number | % | ||

1972 | 3386 | 3064 | 90,5 |

1973 | 4772 | 4239 | 88,7 |

1974-1975 | нет сведений / no information | - | - |

1976 | 1253 | 1162 | 92,7 |

1977 | 1518 | 1414 | 93,1 |

1978-1981 | нет сведений / no information | - | - |

1982 | 202 | 191 | 94,6 |

1983 | 593 | 489 | 91,0 |

1984 | 543 | 499 | 91,0 |

1985-1988 | нет сведений / no information | - | - |

1989-1994 | нет сведений / no information | - | - |

1995 | 710 | 123 | 17,3 |

1996 | 167 | 20 | 12,0 |

1997 | 689 | 537 | 77,9 |

1998 | 871 | 393 | 74,6 |

1999 | 1107 | 927 | 83,7 |

2000 | 866 | 794 | 91,6 |

2001 | 1024 | 944 | 92,2 |

2002-2005 | исследования не проводились из-за отсутствия тулярина / studies were not carried out due to the lack of tularin | - | - |

2006 | 186 | 1 | 0,5 |

2007 | 1473 | 831 | 56,4 |

2008 | 209 | 4 | 2,6 |

2009-2011 | исследования не проводились из-за отсутствия тулярина / studies were not carried out due to the lack of tularin | - | - |

2012 | нет сведений / no information | - | - |

2013 | 106 | 33 | 31,1 |

2014 | 55 | 18 | 32,7 |

2015 | 102 | 26 | 25,5 |

2016-2022 | исследования не проводились / no studies have been conducted | - | - |

Ввиду отсутствия диагностикумов и тулярина аллергические методы диагностики для постановки диагноза не использовались. По архивным данным Донецкой областной санэпидстанции, данный метод широко применялся для иммунизированного против туляремии населения, проживающего на энзоотичных территориях, с целью слежения за иммунологической структурой (табл. 2), а также с целью определения эффективности вакцинации (табл. 3). Мониторинг за иммунологической структурой населения аллергическим методом, который мог бы широко применяться в современных условиях, особенно для диагностики внебольничных пневмоний, показал, что отсутствие системы в проведении мероприятий по созданию коллективного иммунитета против туляремии на энзоотичной территории приводит вначале к появлению спорадической заболеваемости, а затем и к вспышкам.

Указанные выше методы исследования позволяли быстро поставить диагноз туляремии у человека и осуществить выявление возбудителя при обследовании территорий. В настоящее время для диагностики туляремии отечественными и зарубежными учеными предложено множество современных эффективных иммунодиагностических тестов [16][17]. Однако большая их часть — экспериментальные разработки. В ДНР пока имеются лишь препараты старого поколения, тогда как новые тест-системы, отвечающие современным требованиям чувствительности, отсутствуют.

Обсуждение

Отсутствию заражений людей туляремией в течение почти четырёх десятилетий во второй половине XX в. в регионе Донбасса способствовала, прежде всего, специфическая профилактика — активная работа по иммунизации населения. Кроме того, в качестве мер неспецифической профилактики этой зоонозной инфекции увеличивались объёмы дератизационных и дезинсекционных работ. Отсутствие клинических случаев туляремии в этот период может быть связано также со стабилизацией социально-экономической обстановки с улучшением коммунального обеспечения, качества питьевой воды, жилищных условий и других показателей жизни населения, а также с эффективной работой санитарно-эпидемиологической службы.

Довольно высокие показатели удельного веса положительных результатов серологических исследований с целью слежения за иммунологической структурой населения в отношении туляремии среди населения региона Донбасса в период с 1998 г. по 2001 г. свидетельствуют о сохраняющемся поствакцинальном иммунитете, сформированном в предыдущие годы, когда выполнение планов вакцинации составляло 100% и более, а также иммунитете, сформированном после перенесённого заболевания.

Отсутствие результатов в последующие годы связано с отсутствием как вакцины, так и тулярина в регионе, а также недооцениваем эпидемической ситуации по туляремии специалистами МЗ Украины, что привело к гиподиагностике данной инфекции и, как следствие, к снижению приоритетности вакцинопрофилактики туляремии на энзоотичных территориях.

Изучение эффективности иммунизации, проводимое в годы до распада СССР, показало, что вакцина, применяемая для иммунизации против туляремии на энзоотичных территориях, достаточно эффективна. К сожалению, в доступных информационных ресурсах англо- и русскоязычной научно-медицинской литературы XXI в. найдены единичные исследования, посвящённые иммунологической эффективности вакцинации ЖТВ [12][13][18][19]. В настоящее время иммунную структуру населения определяют путем выборочной проверки взрослого работоспособного населения через 5 лет после вакцинации, а в дальнейшем через каждые 2 года3. При выявлении уровня иммунной прослойки ниже 70% в луго-полевых очагах и ниже 90% в пойменно-болотных очагах проводится ревакцинация. Для оценки состояния противотуляремийного иммунитета у людей рекомендовано использование одного из иммунологических методов исследования, направленных на выявление либо специфических антител, либо аллергической реакции гиперчувствительности замедленного типа4. При этом известно, что ведущая роль в защите человека от туляремийной инфекции принадлежит клеточному звену [12][20].

Оценка иммунологической эффективности туляремийной вакцины показала, что, по данным внутрикожной пробы с тулярином, характеризующей гиперчувствительность замедленного, клеточного типа, поствакцинальный иммунитет сохранялся в среднем в течение 5 лет. Через 1 год после иммунизации положительный результат отмечался у 56,3–96,4 % вакцинированных, 2 года — у 50–93,6 %, 3 года — у 81,4 %, 4 года — у 75,2 %, 15 лет — у 21,8 %. Наши результаты согласуются с данными Савельевой Р.А. и соавт. (1995) [21], Eneslatt K. и соавт. (2011) [18], Ароновой Н.В. и соавт. (2014) [19] о сохранении поствакцинального иммунитета у людей более 20 лет и подтверждают высокую эффективность ЖТВ, обеспечивающей долговременную защиту от инфекции. Для повышения достоверности и информативности напряженности поствакцинального иммунитета Аронова Н.В. и соавт. (2014) предлагают одновременное использование двух методов, отражающих как гуморальное, так и клеточное звенья противотуляремийного иммунитета, поскольку у 30 человек, привитых против туляремии 10–22 года назад, в 93% присутствовали противотуляремийные антитела в РНГА, а в реакции лейкоцитолиза сохранение показателей клеточного иммунитета было подтверждено у 26 человек (87 %).

Вакцина против туляремии должна соответствовать различным критериям; она должна быть безопасной и индуцировать полный длительный защитный иммунитет у лиц всех возрастов и с разным уровнем иммунокомпетентности. Кроме того, вакцина должна защищать от респираторной туляремии, вызываемой не только наиболее вирулентным штаммом типа А Schu S4, но и другими менее вирулентными штаммами. Несмотря на интенсивные исследования в этой области, всё ещё есть серьёзные препятствия для прогресса в разработке противотуляремийной вакцины. В настоящее время штамм LVS является наиболее изученным кандидатом на вакцину, однако он не обеспечивает достаточной защиты от респираторной инфекции штаммами Francisella типа А, а также не выяснена молекулярная основа его аттенуации. Механизм иммунного ответа, вызванного вакциной, до сих пор не выяснен в достаточной мере. Кроме того, подготовлено множество новых многообещающих кандидатов для живых аттенуированных вакцин с определённой делецией гена и хорошей защитной эффективностью против штаммов типа А. Тем не менее, их экспериментальные и клинические испытания находятся в зачаточном состоянии [6].

Дикая природа продолжает играть роль в поддержании F. tularensis в экологическом цикле, а также в возникновении случаев заболевания человека. В 2021 г. Австрия, Финляндия, Нидерланды и Швеция сообщили данные о выявлении Francisella tularensis главным образом у зайцев и собак [2]. Сообщения о положительных находках у собак (4/11) интересны тем, что собаки живут в тесном контакте с людьми. А в Швейцарии возбудитель туляремии выделен из образцов от диких и домашних видов, а также животных зоопарков. За последние пять лет увеличилось количество протестированных зайцев (с 39 до 317), а уровень положительных находок колеблется от 17,9% до 36,5%. Поскольку риску заражения и/или новым вспышкам среди людей часто предшествуют появления болезни у животных, следовательно, мониторинг дикой природы (зайцев) имеет решающее значение. Эти данные необходимо учитывать и при организации мониторинга эпизоотических процессов в активных природных очагах туляремии в Донецком регионе, поскольку активные боевые действия увеличивают контакт людей с дикой природой.

В «Едином отчете…» [2] резюмируется, что, поскольку туляремия — трудно контролируемое заболевание с многогранной эпидемиологией, чрезвычайно важна совместная работа органов общественного здравоохранения и ветеринарных подразделений для борьбы с этим зоонозом.

Заключение

Туляремия, являясь природно-очаговым заболеванием, в настоящее время представляет угрозу здоровью населения огромных территорий, в том числе мегаполисов, так как предотвратить эпизоотию среди многочисленных видов диких мелких млекопитающих или снизить количество переносчиков (инфицированных клещей и кровососущих насекомых), способных паразитировать на людях (комаров, слепней, мошек), нереально. Проведение неспецифических профилактических мероприятий (дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных, акарицидных, лесотехнических) возможно только на очень ограниченном пространстве проживания, труда и отдыха людей. Эпидемическое благополучие возможно поддерживать благодаря комплексу противоэпидемических мероприятий, среди которых основное место принадлежит иммунизации туляремийной вакциной контингентов и групп риска.

Применение туляремийной вакцины в Донецком регионе в течение 70 лет приводило к сдерживанию туляремии, демонстрируя эпидемиологическую и иммунологическую эффективность специфической иммунопрофилактики. Но регистрация случаев заболевания у людей и положительных результатов исследования мышевидных грызунов и их останков в Новоазовском и Ясиноватском районах свидетельствует о непрерывном, устойчивом существовании природных очагов туляремии. В указанных районах необходимо постоянно поддерживать высокий уровень иммунной прослойки вследствие невозможности проведения грызуно-истребительных мероприятий в полном объеме ввиду боевых действий на этих территориях.

1. Инструкция по применению вакцины туляремийной живой сухой (лиофилизат для приготовления раствора для накожного и внутрикожного применения), страна-производитель Россия

2. Профилактика туляремии. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней. СанПиН 3.3686-21. Москва: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 2021;234-243.

3. Профилактика туляремии. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней. СанПиН 3.3686-21. Москва: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 2021;234-243.

4. Эпидемиологический надзор за туляремией: Методические указания. МУ 3.1.2007-05. М., Роспотребнадзор, 2005.

Список литературы

1. Зайцев А.А., Агапитов Д.С., Гнусарева О.А., Остапович В.В., Сазонов А.В., Дубянский В.М. Анализ эпидемиологических рисков заражения людей туляремией в природном очаге степного типа на территории Ставропольского края в 2003-2018 гг. и пути их минимизации. Здоровье населения и среда обитания. 2020;3(324):52–56.

2. European Centre for Disease Prevention and Control, European Food Safety Authority the European Union. One Health 2021 Zoonoses Report. EFSA Journal. 2022; 20(12):7666. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7666.

3. Yeni DK, Büyük F, Ashraf A, Shah MSUD. Tularemia: a reemerging tick-borne infectious disease. Folia Microbiol (Praha). 2021;66(1):1-14. https://doi.org/10.1007/s12223-020-00827-z

4. Snowden J, Simonsen KA. Tularemia. 2023 Jul 17. In: Stat-Pearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 28613655.

5. Ветлужских А.А., Токмаков В.С., Ланцов Е.В. Материалы по нозогеографии Монголии: Туляремия и другие клещевые зоонозы в пустыне Гоби. Вестник Российской военно-медицинской академии. 2018;S1:23-24.

6. Putzova D, Senitkova I, Stulik J. Tularemia vaccines. Folia Microbiol (Praha). 2016;61(6):495-504. https://doi.org/10.1007/s12223-016-0461-z

7. Troha K, Božanić Urbančič N, Korva M, Avšič-Županc T, Battelino S, Vozel D. Vector-Borne Tularemia: A Re-Emerging Cause of Cervical Lymphadenopathy. Trop Med Infect Dis. 2022;7(8):189. https://doi.org/10.3390/tropicalmed7080189

8. Prokšová M, Bavlovič J, Klimentová J, Pejchal J, Stulík J. Tularemia – zoonosis carrying a potential risk of bioterrorism. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2019;68(2):82-89. PMID: 31398981.

9. Elkins KL, Kurtz SL, De Pascalis R. Progress, challenges, and opportunities in Francisella vaccine development. Expert Rev Vaccines. 2016;15(9):1183-96. https://doi.org/10.1586/14760584.2016.1170601

10. W allet P, Lagrange B, Henry T. Francisella Inflammasomes: Integrated Responses to a Cytosolic Stealth Bacterium. Curr Top Microbiol Immunol. 2016;397:229-56. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41171-2_12

11. Jia Q, Horwitz MA. Live Attenuated Tularemia Vaccines for Protection Against Respiratory Challenge With Virulent F. tularensis subsp. tularensis. Front Cell Infect Microbiol. 2018;8:154. https://doi.org/10.3389/fcimb.2018.00154

12. Feodorova VA, Sayapina LV, Corbel MJ, Motin VL. Russian vaccines against especially dangerous bacterial pathogens. Emerg Microbes Infect. 2014;3(12):e86. https://doi.org/10.1038/emi.2014.82

13. Фирстова В.В., Калмантаева О.В., Горбатов А.А., Тюрин Е.А. Специфические клеточные реакции, отражающие наличие поствакцинального противотуляремийного иммунитета. Бактериология. 2016;1(1):102-108.

14. Rotem S, Cohen O, Bar-Haim E, Bar-On L, Ehrlich S, Shafferman A. Protective immunity against lethal F. tularensis holarctica LVS provided by vaccination with selected novel CD8+ T cell epitopes. PLoS One. 2014;9(1):e85215. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0085215

15. Zvi A, Rotem S, Bar-Haim E, Cohen O, Shafferman A. Wholegenome immunoinformatic analysis of F. tularensis: predicted CTL epitopes clustered in hotspots are prone to elicit a Tcell response. PLoS One. 2011;6(5):e20050. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020050

16. Öhrman C, Sahl JW, Sjödin A, Uneklint I, Ballard R, et al. Reorganized Genomic Taxonomy of Francisellaceae Enables Design of Robust Environmental PCR Assays for Detection of Francisella tularensis. Microorganisms. 2021;9(1):146. https://doi.org/10.3390/microorganisms9010146

17. Golovliov I, Bäckman S, Granberg M, Salomonsson E, Lundmark E, et al. Long-Term Survival of Virulent Tularemia Pathogens outside a Host in Conditions That Mimic Natural Aquatic Environments. Appl Environ Microbiol. 2021;87(6):e02713-20. https://doi.org/10.1128/AEM.02713-20

18. Eneslätt K, Rietz C, Rydén P, Stöven S, House RV, et al. Persistence of cell-mediated immunity three decades after vaccination with the live vaccine strain of Francisella tularensis. Eur J Immunol. 2011;41(4):974-80. https://doi.org/10.1002/eji.201040923

19. Аронова Н.В., Оноприенко Н.Н., Цимбалистова М.В., Павлович Н.В. Сравнительный анализ параметров гуморального и клеточно-специфического иммунитета у лиц, иммунизированных живой туляремийной вакциной. Ж. Микробиол Эпидемиол Иммунобиол. 2014;(5):32-7.

20. Tärnvik A, Ericsson M, Golovliov I, Sandström G, Sjöstedt A. Orchestration of the protective immune response to intracellular bacteria: Francisella tularensis as a model organism. FEMS Immunol Med Microbiol. 1996;13(3):221-5. https://doi.org/10.1111/j.1574-695X.1996.tb00242.x

21. Савельева Р.А., Ананова Е.В., Пронин А.В., Фоминых Е.А., Родионова И.В. Определение продолжительности поствакцинального иммунитета против туляремии. Журн. микробиол. 1995,(6):51-52.

Об авторах

О. А. ТруноваДНР

Ольга Арнольдовна Трунова – д.м.н., профессор; профессор кафедры организации высшего образования, управления здравоохранением и эпидемиологии

Донецк

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Л. В. Скрипка

ДНР

Лилия Владимировна Скрипка – заместитель главного врача по противоэпидемическим вопросам

Донецк

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

А. Э. Багрий

ДНР

Андрей Эдуардович Багрий – д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней № 2

Донецк

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Е. В. Прохоров

ДНР

Евгений Викторович Прохоров – д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии № 1

Донецк

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Н. А. Резниченко

Россия

Наталья Анатольевна Резниченко – д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии № 1

Симферополь

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Трунова О.А., Скрипка Л.В., Багрий А.Э., Прохоров Е.В., Резниченко Н.А. Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность вакцинопрофилактики туляремии в регионе Донбасса. Медицинский вестник Юга России. 2023;14(4):66-76. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-4-66-76

For citation:

Trunova O.A., Skrypka L.V., Bagriy A.E., Prochorov E.V., Reznichenko N.A. Immunological and epidemiological effectiveness of tularemia vaccination in the Donbass region. Medical Herald of the South of Russia. 2023;14(4):66-76. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-4-66-76