Перейти к:

Динамика показателей функционального состояния организма и работоспособности у детей младших классов с разной школьной успешностью

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-4-114-121

Аннотация

Цель: изучение показателей функционального состояния организма и работоспособности в динамике обучения у детей младших классов с разной школьной успешностью.

Материалы и методы: исследование включало 573 ученика младших классов. I группа – 82 ученика с отличной успеваемостью, II группа – 491 ребенка с хорошей успеваемостью. Определялись вегетативный индекс Кердо (ВИК), проба Руфье, проба Генчи, адаптационный показатель (АП) методом Ф. Халберга. Умственную работоспособность младших школьников исследовали при помощи таблиц Шульте.

Результаты: значения ВИК у детей I группы были в 2,5–3,5 раза выше, чем у детей II группы. Разница индекса Руфье между группами нарастала, составив в 4-м классе 32,88%. Проба Генчи характеризовалась более низкими значениями (на 1–2 сек.) у детей I группы. Разница адаптационного показателя в 1-м классе составила 4,73 сек., в 4-м – 6,86 сек. Таблицы Шульте показали более высокие значения эффективности работы, врабатываемости и коэффициента выносливости наряду со снижением скоростно-силовых показателей и физической выносливости.

Заключение: к концу обучения в начальной школе вегетативное равновесие у детей I группы находится между нормо- и симпатикотонией. Проба Генчи позволила установить недостаточную устойчивость организма к гипоксии. Дети II группы демонстрировали лучшие адаптационные возможности ССС, скоростно-силовые показатели и физическую выносливость. Полученные данные необходимо учитывать в педагогическом процессе с младшими школьниками и требуют разработки дифференцированных оздоровительных мероприятий.

Для цитирования:

Левчин А.М., Лебеденко А.А., Ершова И.Б., Роговцова А.Г. Динамика показателей функционального состояния организма и работоспособности у детей младших классов с разной школьной успешностью. Медицинский вестник Юга России. 2023;14(4):114-121. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-4-114-121

For citation:

Levchin A.M., Lebedenko A.A., Ershova I.B., Rogovtsova A.G. Dynamics of indicators of the functional state of the body and working capacity in young schoolchildren with different school success. Medical Herald of the South of Russia. 2023;14(4):114-121. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-4-114-121

Введение

Начало школьного обучения является одним из самых сложных периодов в жизни ребенка, в котором значимую роль играет успешная результативность деятельности. Понятие школьной успешности тесно связано с умением достигать хороших результатов в учёбе и рассматривается как когнитивно-аффективное, оценочно-самооценочное, нервно-психическое состояние удовлетворенности от реализации своих способностей [1]

Успешность обучения зависит как от условий, в которых находится ребенок, так и от его внутреннего потенциала, особенностей не только интеллекта, но и функционального состояния организма, его работоспособности. В этом ключе становится понятным, что для успешного учебного процесса крайне важным является соответствующий уровень здоровья и физической подготовленности, которые обеспечивают оптимальную адаптацию к школьным нагрузкам [2]. И именно это обусловило то, что основная масса работ посвящена причинам и анализу неуспешного обучения в школе, слабо успевающим ученикам, включая как психологические стороны, так и факторы, характеризующие соматический статус [3][4]. Здоровью же интеллектуально одаренных детей посвящены единичные работы [5].

Цель исследования — изучение показателей функционального состояния организма и работоспособности в динамике обучения у детей младших классов с разной школьной успешностью.

Материалы и методы

В открытое проспективное нерандомизированное сравнительное исследование, проводимое в течение 2018–2023 гг., вошли дети 1–4 классов средних общеобразовательных школ г. Ростова-на-Дону (n=631). Все дети были разделены на две группы. В I группу вошло 82 ученика (36 мальчиков и 30 девочек) с отличной успеваемостью и набравшие в тестах Е. Торренса 66 баллов и выше, Д. Векслера и по шкале интеллекта Стэнфорд-Бине — 120 и более баллов. Во II группу — 491 ученик (252 мальчика и 239 девочек) с хорошей успеваемостью, которые набрали по шкале интеллекта Стэнфорд-Бине и в тесте Д. Векслера 90–119 баллов, а в тесте Е. Торренса — 40–65 баллов.

Критерии включения: дети 1–4 классов (7–10 лет), подписанное родителями/опекунами информационное согласие на участие в исследовании, отсутствие декомпенсированных состояний/заболеваний. Критерии исключения: дети младше 7 или старше 10 лет, неподписанное родителями/опекунами информационное согласие на участие в исследовании, наличие декомпенсированных состояний/заболеваний.

Для оценки функционального состояния вегетативной нервной системы детей, в частности соотношения возбудимости её симпатического и парасимпатического отделов, определялся вегетативный индекс Кердо (ВИК), который рассчитывался по формуле:

(1 – Д / ЧСС) × 100%,

где Д — величина диастолического давления, ЧСС — частота сердечных сокращений за 1 минуту.

Исходный вегетативный тонус оценивался следующим образом: нормотония — вегетативный индекс Кердо (ВИК) от –10 до +10; симпатикотония — ВИК более +10; ваготония — ВИК менее –10. При полном вегетативном равновесии в сердечно-сосудистой системе ВИК = 0.

Если коэффициент положительный, то преобладает симпатическое влияние. Если отрицательный — парасимпатическое [6].

Способность сердечно-сосудистой системы ребенка адаптироваться к физическим нагрузкам малой мощности (переносимость динамической нагрузки) определяли с использованием пробы Руфье. Индекс Руфье (ИР) рассчитывался по формуле:

4 × (Р1 + Р2 + Р3) - 200/10,

где P1 — частота пульса в покое, Р2 — частота пульса за первые 15 секунд первой минуты восстановления, Р3 — частота пульса за последние 15 секунд первой минуты восстановления. Для оценки результатов использовали следующую шкалу: 1) ИР ≤ 3 — работоспособность «отличная»; 2) ИР находится в диапазоне от 4 до 6 — «хорошая»; 3) ИР от 7 до 9 — «средняя»; 4) ИР от 10 до 14 — «удовлетворительная». 5) ИР — 15 и более — «плохая»1 .

Оценку функционального состояния кислородообеспечивающих систем организма исследовали при помощи пробы Генчи (максимального времени задержки дыхания после глубокого выдоха) 2. За показатели нормы у мальчиков в возрасте 7, 8, 9 и 10 лет были приняты 14, 18, 19 и 22 сек., у девочек, соответственно, — 15, 17, 18 и 21 сек.3 . В связи с отсутствием статистической разницы в ходе исследования гендерные группы были объединены.

Адаптационный показатель (АП) определяли методом Фридриха Халберга (длительность индивидуальной минуты). У детей с высокими способностями к адаптации индивидуальная минута превышает минуту физического времени. У младших школьников с невысокими способностями к адаптации индивидуальная минута ниже физического времени. Тест проводился с учётом возраста ребенка4.

Для оценки физической подготовленности мы совместно с педагогами физической культуры провели тестирование детей на уроках по показателям, которые отражают уровень ведущих физических качеств: общей выносливости (модифицированный тест К. Купера — 6-минутный бег, м), скоростно-силовых способностей (тест — прыжок в длину с места, см); двигательной ловкости и координации (челночный бег 3x10 м, сек.)5,6.

Умственную работоспособность младших школьников исследовали при помощи таблиц Шульте, определяя степень врабатываемости, эффективность работы и утомляемость [7].

Статистическая обработка полученных результатов проводилась в операционной системе Windows XP с использованием программ «Microsoft Office Excel 7.0» и «Statistica 10.0» (США). Для определения достоверности различий в альтернативных выборках в связи с распределением показателей отличным от нормального использовали U-критерий Манна-Уитни для несвязанных выборок. Анализ количественных показателей двух связанных выборок в динамике определялся с помощью W-критерия Уилкоксона. Количественные признаки характеризовали с помощью расчёта среднего арифметического значения и среднего квадратичного отклонения (M±σ). Статистическую значимость результатов устанавливали при р<0,05.

Результаты

Оценка функционального состояния вегетативной нервной системы показала, что значения ВИК у школьников I группы на всем протяжении обучения в начальных классах были статистически значимо выше по сравнению со II группой (табл.1).

Таблица / Table 1

Функциональные показатели и адаптационный потенциал

у детей обследуемых групп, M±σ

Functional indicators and adaptive potential

in children of the examined groups, M±σ

Показатели групп Group indicators | 1 класс 1st class | 2 класс 2nd class | 3 класс/ 3rd class | 4 класс 4th class | |

Вегетативный индекс Кердо, усл. ед. Kerdo vegetative index, conventional units | I | 11,09±3,98*** | 9,74±3,80*** | 10,68±3,96*** | 14,91±7,87*** |

II | 4,12±5,98 | 3,28±5,76 | 3,97±6,20 | 4,94±7,09 | |

Индекс Руфье, усл. ед. Rufier Index, conventional units | I | 10,08±5,61 | 9,70±5,34** | 9,53±5,07*** | 8,79±4,62*** |

II | 8,72±12,19 | 7,61±11,30 | 7,02±10,64 | 5,90±10,86 | |

Проба Генча, с. Gencha Sample, s. | I | 14,08±4,52 | 16,73±4,62* | 17,64±5,07* | 20,68±5,34* |

II | 15,03±10,64 | 18,31±11,52 | 19,56±13,07 | 22,62±13,52 | |

Адаптационный показатель Adaptation indicator | I | 43,32±10,50* | 46,93±11,86** | 48,01±13,66** | 48,84±13,30** |

II | 48,05 ±32,80 | 53,06±33,02 | 54,46±35,23 | 55,70±33,24 | |

Примечание: * — достоверно значимая разница отличий

с показателями детей II группы в аналогичный возрастной период (p<0,05),

** — р<0,01, *** — р<0,001.

Note: * — significantly significant difference in differences

with the indicators of group II children in the same age period (p<0,05),

** — p<0,01, *** — p<0,001.

Более детальный анализ позволил установить, что во 2-м классе наблюдалось снижение показателей в обеих группах с последующим нарастанием в 3-м и 4-м классах. В результате уровни ВИК в 4-м классе у детей I группы были статистически значимо выше таковых в 1-м классе и составили в конце обучения в начальной школе в среднем 14–15 усл. ед., что является пограничными значениями между нормо- и симпатикотонией. Означенные показатели вегетативного индекса были в 3 раза выше по сравнению с контрольной группой (4,94±0,32 усл. ед.).

Учитывая, что функциональное вегетативное состояние отражается на работоспособности всех органов и систем и в первую очередь на сердечной деятельности, мы исследовали способность сердца адаптироваться к физическим нагрузкам по показателю сердечной деятельности (ПСД) в пробе Руфье. Анализ результатов показал отсутствие достоверной разницы между значениями индекса Руфье у детей обследуемых групп в 1-ом классе. Однако уже со 2-го класса обучения в школе показатели означенного индекса были ниже у детей II группы, что свидетельствовало о более развитых адаптационных возможностях сердечно-сосудистой системы. В дальнейшем разница между сравниваемыми группами продолжала нарастать, составив в 4-м классе 32,88%.

Оценить функциональное состояние не только сердечно-сосудистой, но и дыхательной системы нам позволила проба Генчи, определяющая реакцию на дефицитарность кислорода и позволяющая судить о кислородном обеспечении организма. Исследование показало, что, начиная со 2-го класса, между детьми сопоставляемых групп наблюдалась статистически значимая разница показателей, которая проявлялась более низкими значениями (на 1–2 сек.) у детей I группы, указывая на недостаточную устойчивость организма к гипоксии.

Учитывая описанную в литературе [8] взаимообусловленность между значениями соматовегетативных сдвигов и адаптивными показателями, определяемыми методом Ф. Халберга «длительность индивидуальной минуты», мы проанализировали динамику изменений в данном тесте у обследуемых групп детей. Исследование адаптационного потенциала методом Ф. Халберга «длительность индивидуальной минуты» показало, что у детей основной группы индивидуальная минута короче. Причем если разница в 1-м классе составила 4,73 сек., то в 4-м классе — 6,86 сек. Достоверные различия между показателями у девочек и мальчиков отсутствовали.

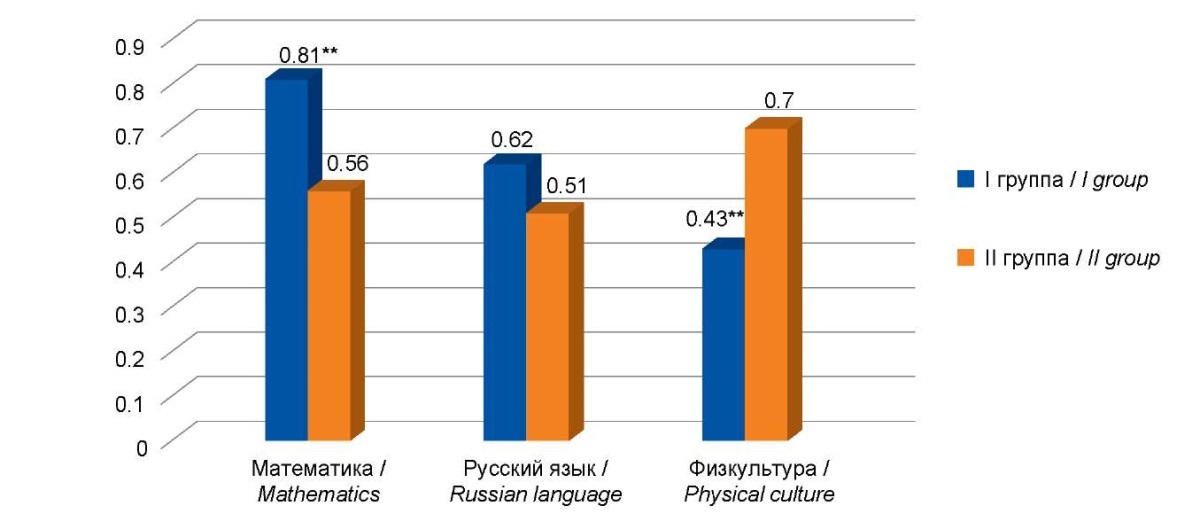

Проведённый погрупповой анализ длительности одной минуты в конце уроков показал следующие коррелятивные связи с достижениями на занятиях. У детей I группы наблюдалась сильная взаимосвязь на уроках математики (рис. 1), в то время как у младших школьников II группы таковая выявлена на уроках физкультуры.

Рисунок 1. Взаимосвязь длительности индивидуальной минуты учащихся

с успеваемостью по разным предметам

Примечание: ** — достоверно значимая разница отличий

с показателями детей II группы (p<0,01).

Figure 1. The relationship of the duration of an individual minute of students

with academic performance in different subjects

Note: ** — significantly significant difference in differences

with the indicators of children of group II (p<0,01).

Дальнейшее исследование было направлено на изучение умственной работоспособности, не требующей значительных энергозатрат, но диктующей необходимость концентрации внимания, скорости мышления и эффективности мыслительного процесса.

Исследование показало, что эффективность умственной работы у отлично успевающих детей I группы на всем протяжении наблюдения в начальных классах была выше (на 8,76–11,78 сек. в среднем) по сравнению со II группой, о чём свидетельствуют более низкие значения времени, необходимого на решение интеллектуальных задач (табл. 2). Причём в обеих группах отмечался повозрастной динамичный рост производительности. Статистически значимая разница между показателями у мальчиков и девочек отсутствовала, как и в предыдущих тестах.

Таблица / Table 2

Показатели умственной работоспособности таблицы Шульте, M±σ

Mental performance indicators of the Schulte table, M±σ

Показатели Indicators | Группы Groups | 1 класс 1st class | 2 класс 2nd class | 3 класс 3rd class | 4 класс 4th class |

Эффективность работы, сек. Work efficiency, seconds | Iм/Ib | 50,24±13,50** | 45,31±15,48** | 40,22±10,44** | 35,94±10,2** |

Iд/Ig | 49,34±11,95** | 44,46±15,12** | 40,20±9,64** | 36,62±9,70** | |

IIм/IIb | 59,95+47,92 | 56,28±53,00 | 51,48±59,04 | 45,72±48,78 | |

IIд/IIg | 59,17±43,75 | 55,78 ±50,08 | 51,57±58,75 | 46,31±50,70 | |

Коэффициент врабатываемости, баллы Workability coefficient, points | Iм/Ib | 0,83±0,12* | 0,79±0,11* | 0,77±0,12* | 0,73±0,10* |

Iд/Ig | 0,80±0,05* | 0,75±0,16** | 0,76±0,15** | 0,76±0,14* | |

IIм/IIb | 0,92±0,32 | 0,90 ± 0,47 | 0,89±0,43 | 0,85±0,32 | |

IIд/IIg | 0,90±0,46 | 0,88±0,30 | 0,89±0,61 | 0,87±0,44 | |

Коэффициент выносливости (утомляемости), баллы Endurance coefficient (fatigue), points | Iм/Ib | 0,84±0,18** | 0,83±0,17* | 0,82±0,24* | 0,84±0,30 |

Iд/IIg | 0,80±0,12** | 0,80±0,22* | 0,81±0,16* | 0,82±0,15* | |

IIм/IIb | 0,99±0,46 | 0,97±0,79 | 0,95±0,75 | 0,93±0,96 | |

IIд/IIg | 0,97±0,61 | 0,95±0,60 | 0,93±0,59 | 0,94±0,61 |

Примечание: * — достоверность отличий с показателями детей II группы

в аналогичный возрастной период (p<0,05), ** — р<0,01.

Note: * — the reliability of differences with the indicators of group II children

in the same age period (p<0,05), ** — p<0,01.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в отношении коэффициент врабатываемости. У младших школьников I группы в течение всего периода обучения в начальных классах врабатываемость детей была более быстрой (в среднем на 0,09–0,13 баллов) в сопоставлении со II группой.

Анализ коэффициентов выносливости позволил выявить, что устойчивость внимания у мальчиков I группы в первых-третьих классах выше (на 14,11– 20%) по сравнению с таковыми II группы, о чем свидетельствуют более низкие показатели. В четвертых классах разница нивелировалась. У девочек же на протяжении всего периода наблюдения утомляемость была ниже (на 15,23–22,1%) в сопоставлении со значениями девочек II группы.

Параллельно с этими исследованиями наша работа была направлена на изучение показателей физического развития и прежде всего физической выносливости. Результаты позволили установить, что показатели 6-минутного бега характеризующие данное качество, имели более низкие уровни в группе детей с высокими интеллектуальными способностями. Статистически значимая разница значений как у мальчиков, так и девочек I группы наблюдалась уже с 1-го класса обучения в школе по сравнению с таковыми во II группе (табл. 3). Причём независимо от гендерной принадлежности разбег между показателями нарастал по мере взросления детей (в среднем от 59,21 м в первом классе до 138,94 м в 4-м).

Таблица / Table 3

Показатели физической выносливости детей, M±σ

Indicators of physical endurance of children, M±σ

Показатели Indicators | Группы Groups | 1 класс 1st class | 2 класс 2nd class | 3 класс 3rd class | 4 класс 4th class |

Выносливость, 6-мин. бег, м Endurance, 6-minutes running, m | Iм/Ib | 821,31±102,84* | 952,5±169,92* | 1000,3±186,72* | 1014,1±210,66* |

Iд/Ig | 780,32±88,50* | 851,1±105,98* | 934,0±144,23* | 850,21±170,53* | |

IIм/IIb IIд/IIg | 887,11±301,53 | 1050,17±460,2 | 1120,14±530,2 | 1135,11±596,1 | |

IIд/IIg | 840,54±284,92 | 915,41±320,94 | 1025,31±464,10 | 980,47±494,87 | |

Скоростно-силовые, прыжки в длину с места, см Speed-power, long jump from a place, cm | Iм/Ib | 110,04±23,88* | 122,07±24,0* | 126,71±24,72* | 137,14±33,72* |

Iд/Ig | 108,21±18,74* | 119,14±19,45* | 124,01±25,31* | 133,11±25,86* | |

IIм/IIb IIд/IIg | 125,72±79,51 | 141,19±80,93 | 150,21±87,91 | 162,63±98,87 | |

IIд/IIg | 123,72±61,84 | 136,01±63,23 | 142,14±78,84 | 153,80±82,09 | |

Координаци-онные, челночный бег 3×10 м, с Coordination, shuttle run 3×10 m, s | Iм/Ib | 10,81±2,52 | 10,11±2,34 | 10,05±1,92* | 9,71±1,62* |

Iд/Ig | 11,30±2,95 | 10,76±2,35 | 10,58±1,80* | 10,20±1,42* | |

IIм/IIb IIд/IIg | 10,32±6,34 | 9,40±5,71 | 9,01±4,76 | 8,60±3,80 | |

IIд/IIg | 10,61±6,33 | 10,01±5,87 | 9,47±4,79 | 9,40±3,55 |

Примечание: * — достоверно значимая разница отличий

с показателями детей II группы в аналогичный возрастной период (p<0,05).

Note: * — significantly significant difference in differences

with the indicators of group II children in the same age period (p<0,05).

Анализ скоростно-силовых умений у младших школьников выявил аналогичную динамику показателей. Результаты прыжков в длину с места, которые продемонстрировали дети начальных классов, также позволили установить более низкие значения у младших школьников I группы по сравнению с II группой независимо от гендерной принадлежности. Разница показателей нарастала в среднем от 14,56 м в 1-м классе до 25,42 м во 4-м.

Координационные качества, определяемые нами в челночном беге (3×10 м) детей на протяжении как первого, так и второго класса не имели статистической разницы в показателях. Но уже с 3-го класса результаты у мальчиков и девочек контрольной группы были лучше, о чем свидетельствуют данные анализа средних показателей: 10,15 у детей I группы и 9,00 (3×10 м, с).

Обсуждение

Выявленная динамика показателей функционального состояния вегетативной нервной системы у детей с высокой успеваемостью свидетельствует о возрастании симпатического влияния, что сопровождается напряжением систем регуляции и затруднением адаптации в процессе обучения.

Взаимообусловленность вегетативного состояния и реактивных свойств сердечно-сосудистой системы (в первую очередь свойств сердца) обусловила в данной группе детей более высокие значения показателей индекса Руфье, отражающих способность сердца адаптироваться к физическим нагрузкам. Указанные процессы у младших школьников высокого интеллектуального уровня проходят на фоне снижения функциональных резервов кардиореспираторной системы, обеспечивающих работу остальных систем организма, о чём свидетельствую более низкие результаты проб Генче. Всё перечисленное нашло отражение в невысоких показателях АП, исследованного в тесте «индивидуальной минуты», что свидетельствует о более быстрой утомляемости данной группы детей, что необходимо учитывать при планировании нагрузок на уроках физической культуры.

Исследование у детей способности воспринимать и перерабатывать информацию за определённый промежуток времени, что характеризует умственную работоспособность показало более высокий уровень у интеллектуально одарённых детей. Полученные данные находятся в соответствии с их врожденными возможностями. Однако наблюдение за период обучения в начальных классах показало замедление скорости этих процессов к четвёртому классу.

Как известно, школьная программа подразумевает нагрузку, требующую не только высокой умственной, но и физической работоспособности. Исследование физических качеств показало, что дети с высокими интеллектуальными способностями имеют более низкую физическую выносливость на всём протяжении обучения в начальных классах по сравнению со сверстниками. А ведь именно это качество определяет способность выполнять работу без снижения её эффективности. При этом нужно учитывать, что высокая физическая работоспособность обусловлена оптимальным уровнем как двигательных, нейродинамических, энергетических качеств, так и психического компонента.

Наличие у детей I группы таких качеств, как высокая скорость переработки информации, подвижность нервных процессов, развитое оперативное мышление и память, устойчивость и концентрация внимания, быстрота восприятия является базой для формирования физических навыков и умений. Ведь в реализации нейросенсорного обеспечения двигательной активности принимают участие тысячи нейронов, расположенных в спинном, продолговатом мозге, мозжечке, подкорковых ядрах и, наконец, в коре головных полушарий. Поэтому при создании внутренних и внешних условий жизни ребенка для повышения тренированности их физических способностей можно (и нужно!) оптимизировать уровень целого ряда физических показателей.

К сожалению, анализ скоростно-силовых свойств также выявил более низкий их уровень у детей основной группы с первого по четвертый класс обучения в школе. В тоже время координационные способности как в первом, так и во втором классах не имели статистически значимой разницы между сравниваемыми группами. Но уже с третьего класса наблюдаются более низкие показатели в I группе. Выявленная динамика, на наш взгляд, обусловлена (в том числе) мало подвижным образом жизни этих детей, что обусловлено желанием заниматься тем, что у них лучше всего получается.

С учётом того, что потенциальные возможности развития и совершенствования физических качеств заложены фактически в каждом ребенке, этой проблеме необходимо уделять особенно важное значение при планировании физических нагрузок.

Выводы

У младших школьников с отличной успеваемостью и имеющих высокие показатели когнитивного развития значения ВИК на всём протяжении обучения в начальных классах статистически значимо выше по сравнению со сверстниками со средней успешностью и когнитивным развитием.

Дети средней успешности и когнитивного развития со 2-го класса обучения в школе имели более низкие показатели индекса Руфье, что свидетельствовало о более развитых адаптационных возможностях сердечно-сосудистой системы.

С этого же времени дети высокого когнитивного развития и отличной успеваемости демонстрировали более низкие значения в пробе Генчи, указывающие на меньшую устойчивость организма к гипоксии.

Тест Ф. Халберга «длительность индивидуальной минуты» показал снижение адаптационного потенциала у детей I группы с нарастанием разницы со сверстниками к 4-му классу.

Наряду с высокой умственной работоспособностью, не требующей значительных энергозатрат, дети с высоким когнитивным развитием и отличной успеваемостью имели более низкое физическое развитие.

Выявленные особенности необходимо учитывать в педагогическом процессе с младшими школьниками и требуют разработки дифференцированных оздоровительных мероприятий.

1. Буйкова О. М., Булнаева Г.И. Функциональные пробы в лечебной и массовой физической культуре: учебное пособие. ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины. Кафедра физического воспитания. Иркутск: ИГМУ;2017:24.

2. Буйкова О. М., Булнаева Г.И. Функциональные пробы в лечебной и массовой физической культуре: учебное пособие. ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины. Кафедра физического воспитания. Иркутск: ИГМУ;2017:24.

3. Шурыгина Ю. Ю. Научно-практические основы здоровья: Учебное пособие. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ;2009:220.

4. Каинов А.Н., Курьерова Г.И. Физическая культура. 1-11 классы. Комплексная программа В.И. Ляха, А.А. Зданевича. ФГОС. Изд. «Учитель»; 2018:16.

5. Рубанович В. Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической культурой: учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт; 2020:253.

6. Методика «Таблицы Шульте». Альманах психологических тестов. М.; 1995:112-116.

Список литературы

1. Овчинникова А.Д. Критерии учебной успешности детей младшего школьного возраста. Молодой ученый. 2019;38(276):172-173.

2. Вачков И.В., Вачкова С.Н. Факторы повышения учебной успешности школьников (по материалам зарубежных исследований). Проблемы современного образования. 2018;(2):79-100.

3. Гречанная М.А., Сергеева Б.В. Теоретические основы проблемы слабой успеваемости учащихся начальной школы. Научное обозрение. Педагогические науки. 2017;6(2):209-217.

4. Дувалина О.Н., Карачун Е.А. Причины неуспеваемости учащихся младших классов. Colloquium-journal. 2019;8(32):37-39.

5. Лебеденко А.А., Левчин А.М., Ершова И.Б., Глушко Ю.В. Особенности качества жизни первоклассников с разным уровнем когнитивного развития. Педиатр. 2020;11(3):49–56.

6. Чередниченко Н.Л., Чередниченко Л.П. Баланс вегетативной нервной системы и кардиореспираторных показателей у детей с различной клинической рефракцией в процессе их роста и влияние его на становление рефракции. Российская педиатрическая офтальмология. 2015;10(1):33-36.

7. Прокопьев Н.Я., Гуртовая М.Н., Шатилович Л.Н., Дуров А.М. Индивидуальная минута и ее корреляционная связь с показателями центральной гемодинамики мальчиков второго детства г. Тюмени, страдающих аллергическим ринитом, занимающихся греко-римской борьбой. Молодой ученый. 2015;8(88):113-116.

8. Мерденова Л.А., Такоева Е.А., Тагаева И.Р., Нартикоева М.И. Характеристика общего состояния организма по показателям индивидуального восприятия времени. Вестник новых медицинских технологий. 2018;25(4):96-100.

Об авторах

А. М. ЛевчинРоссия

Артём Михайлович Левчин – к.м.н., ассистент кафедры детских болезней № 2

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

А. А. Лебеденко

Россия

Александр Анатольевич Лебеденко – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детских болезней № 2, проректор (директор) НИИАП

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

И. Б. Ершова

ЛНР

Ирина Борисовна Ершова – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой педиатрии и детских инфекций

Луганск

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

А. Г. Роговцова

ЛНР

Алёна Геннадиевна Роговцова – ассистент кафедры педиатрии и детских инфекций

Луганск

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Левчин А.М., Лебеденко А.А., Ершова И.Б., Роговцова А.Г. Динамика показателей функционального состояния организма и работоспособности у детей младших классов с разной школьной успешностью. Медицинский вестник Юга России. 2023;14(4):114-121. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-4-114-121

For citation:

Levchin A.M., Lebedenko A.A., Ershova I.B., Rogovtsova A.G. Dynamics of indicators of the functional state of the body and working capacity in young schoolchildren with different school success. Medical Herald of the South of Russia. 2023;14(4):114-121. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-4-114-121